平原造林对北京森林景观格局的影响

2020-09-06李利

李 利

北京首都绿色文化碑林管理处 北京 100094

北京平原区约占北京市总面积的38%,是北京城市发展的核心区。北京平原区承载着全市70%的人口数量,但受到城市发展、地理条件等社会经济与自然条件的影响,北京平原区以森林、湿地为主的生态土地资源十分有限[1-4]。为增加北京市平原区的森林生态资源数量,发挥城市森林的多种生态服务功能,从而为市民提供更直接可持续的生态服务,北京市政府于2012年实施了百万亩平原造林工程,其主要目的是提高人口密集的平原区森林资源总量和生态服务供给能力[5-8]。北京平原百万亩造林工程无论对北京满足现实的生态需求,还是对保障未来的可持续发展,以及引领全国城市和城市群的健康发展都具有重要意义[9-11]。本研究以北京平原百万亩造林工程为大背景,从北京市域及平原区两个尺度入手,对造林前后北京城市森林景观格局进行对比研究,全面分析平原造林工程对北京城市森林景观格局的影响,总结其数量、结构及空间分布上的变化特征,以便更好地指导今后北京的平原森林建设。

1 研究区概况

北京市市域面积16 410.54 km2,地处中国北部、华北平原北部,中心位置E116°20′、N39°56′,地势西北高、东南低,西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。北京具有典型的北暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促,为华北地区降雨最多的地区之一,降水季节分配不均匀,全年降水的80%集中在6、7、8月,7、8月有大雨。

2 研究方法

提取北京市2009年森林资源二类调查矢量数据、2014年平原造林工程分布矢量数据以及行政区划等基础数据,利用ArcGIS10.2平台,对其空间数据进行了预处理。首先,依据2009年森林资源二类调查报告中的土地分类表提取出林地;其次,利用GIS中analysis tools的功能将2014年平原造林工程分布数据融合到2009年的林地数据中,以得到造林工程实施后的北京市林地分布图;最后,按照林地面积的大小,以公顷为单位划分不同等级的林地,并将2009年数据与2014年数据进行对比。

2.1 数据来源及其预处理

本研究以北京市2009年森林资源二类小班图、平原造林工程分布图、2009年绿地数据和平原区界限图为基础,利用ArcGIS平台,将平原区的2009年森林资源二类小班和2009平原区的城市绿地提取出来,而后将北京市平原造林工程分布图融合至平原区2009年的小班图中,从而得到造林后平原区的森林资源图。

参照国家林业局《森林资源规划设计调查主要技术规定》,结合北京市第七次森林资源调查报告和2009年第七次园林绿地普查报告中的土地分类系统,将平原造林区的景观斑块划分为4类,分别为林业生态用地、城市园林生态用地、湿地生态用地和非生态用地。需要特别指出的是,在平原造林工程图中将“建设类型”中的湿地保护、湿地建设与恢复归类到湿地生态用地中,其余的划分到林业生态用地中。

2.2 景观格局指数分析

本研究引入景观生态学中常用的景观格局指数分析平原造林后北京森林景观格局的变化特征,利用GIS的空间分析功能以及景观指数扩张模块Patch Analyst4.0计算不同景观类型的格局指数。Patch Analyst可以计算矢量数据源的景观结构指数,这样可以减少矢量数据转为栅格数据后再计算景观格局指数的误差,此外,Patch Analyst所提供的景观格局指数在景观层面上有15项,在类区层面上有13项,数据比较简洁,不需要再过多得进行筛选和剔除。

3 结果与分析

3.1 北京市域百万亩林地分布

3.1.1 林地分布数量与面积变化

总体来看,2009年林地与2014年平原造林后林地相比,林地斑块在平原区有明显的增加,但增加的林地斑块面积较小。从表1可以看出,在北京市百万亩造林工程实施前后,6.67 hm2以下林地数量增加居首位,较2009年全市共增加了14 406处;6.67~66.67 hm2(100~1 000亩)林地数量增加1931处;66.67~666.67 hm2(1 000~10 000亩)林地数量增加67处;而666.67 hm2(10 000亩)及其以上林地增加1处,位于延庆县。根据北京市第七次森林资源调查报告与2009年森林资源二类调查数据可得,2009年全市有林地面积1 046 096.37 hm2,加上百万亩平原造林面积67 447.59 hm2,2014年全市有林地面积至少增加至1 113 543.96 hm2。在增加的林地面积中,百亩至千亩林地贡献率最大,占增加林地面积的61.08%;百亩以下林地贡献率次之,占了增加林地面积的21.92%。

表1 北京市市域林地面积分布情况

3.1.2不同面积林地的比重

2009年北京市共有林地斑块数量32 201个,以百亩以下林地与百亩至千亩林地居多。其中,百亩以下林地斑块占了总林地斑块数的56.41%,但是面积仅占所有林地面积的3.89%;百亩至千亩林地斑块数占36.77%,面积占所有林地面积的24.93%;千亩至万亩林地与万亩以上林地虽然为数不多,但分别占了全市林地面积的32.96%,38.22%。百万亩造林工程后,2014年北京市共有林地斑块数量48 606个,林地斑块数量仍以百亩以下林地与百亩至千亩林地居多。从表1中可以看出,与2009年相比,2014年百亩以下林地数量占林地斑块总数的67%,较2009年增加了79.32%,增幅最为显著,其林地面积占总林地面积的4.79%,面积所占比例略有提升;百亩至千亩林地斑块数占28.33%,其数量在林地斑块中的比重有所下降,但其面积比例却有所上升,占所有林地面积的26.72%;千亩至万亩林地与万亩以上林地仍然占了林地总面积的大部分,分别为32%,36.49%,比例较2009年有所下降。

综上所述,2014年与2009年相比,北京市市域森林生态资源显著增加,林地数量与面积不断增加,态势良好。值得指出的是,在北京市域林地生态资源中,百亩以下林地占了林地总量的大多数,其生态功能相对薄弱,生态平衡能力较差。随着城市的不断发展,城市建设用地不断向外扩张,城市林业生态用地与城市发展用地之间的矛盾日益突出,城市能够用于林业生态发展的用地更加细碎化,这些都为今后北京市森林资源增加与森林资源保护带来难题。

3.2 平原区造林面积与空间分布变化

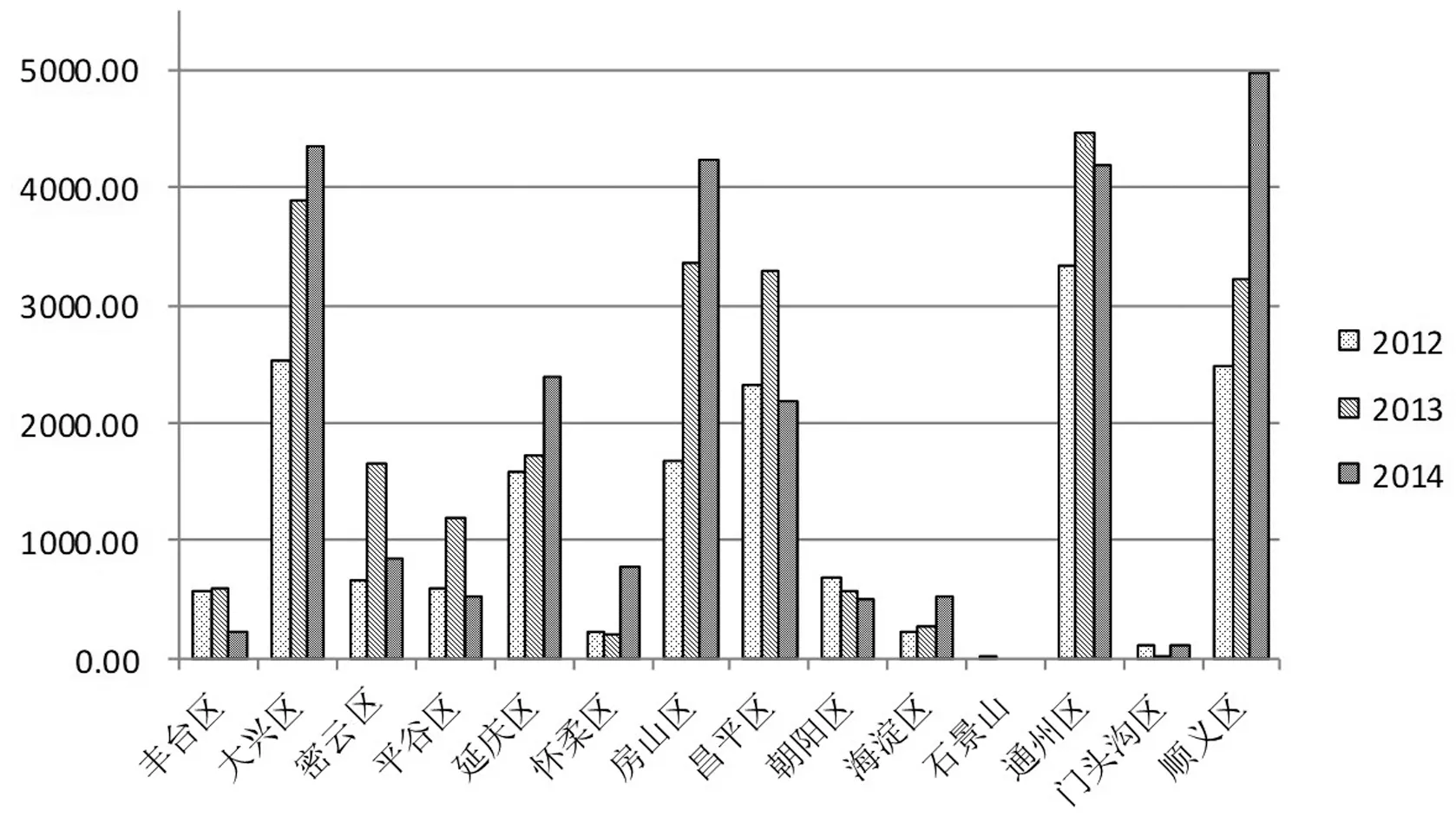

2012—2014年北京平原造林各区县造林面积如图1所示。2012年北京市平原造林工程涉及除东城区和西城区以外的14个区。通州区、大兴区、顺义区、昌平区、房山区为重点区域,其造林面积分别为3 333.33 hm2、2 537.53 hm2、2 484.67 hm2、2 333.33 hm2和1 669.4 hm2,共占2012年总造林面积的72.56%,其中通州区造林面积最大,占2012年造林面积的19.57%;石景山区造林面积最小,为18.73 hm2,占2012年造林面积的0.1%。

2013年北京市平原造林工程涉及除东城区、西城区及石景山区以外的13个区域。通州区、大兴区、房山区、昌平区、顺义区为重点区域,造林面积分别为4 466.67 hm2、3 885.35 hm2、3 353.89 hm2、3 290.87 hm2和3 225.68 hm2,共占2013年造林面积的74.43%,其中通州区造林面积仍为最大,占2013年造林面积的18.24%;门头沟区造林面积最小,为13.33 hm2,占2013年造林面积的0.05%。

2014年北京市平原造林工程涉及除东城区、西城区及石景山区以外的13个区域。顺义区、大兴区、房山区、通州区、延庆区为重点区域,造林面积分别为4 984.65 hm2、4 360.67 hm2、4 243.33 hm2、4 197.33 hm2和2 405.53 hm2,共占2014年造林面积的77.86%,其中顺义区造林面积最大,占2014年造林面积的19.22%;门头沟区造林面积最小,为114.53 hm2,占2014年造林面积的0.44%。

综上所述,2012—2014年北京市平原造林工程中,通州区共造林11 997.33 hm2,面积最大,占总造林面积的17.79%;大兴区共造林面积10 783.55 hm2,位居第二,占总造林面积的16%;顺义区共造林10 694.99 hm2,占总造林面积的15.86%;而石景山区造林面积最小,仅18.73 hm2,占总造林面积的0.03%。

图1 北京市各区县2012—2014年平原造林工程面积(单位:hm2)

3.3 平原区造林前后景观格局变化

3.3.1 平原区生态景观的要素组成结构

由表2可以看出,在4类景观斑块面积上,北京平原区非生态用地比重较大,占据了大部分的平原区土地,其面积比重远远超过了3类生态用地的总比重;林业生态用地面积比虽排在第二,但两者悬殊很大。在实施百万亩平原造林工程后,林业生态用地与湿地生态用地面积与斑块数均有明显提高,其中,林业生态用地面积在2009—2014年5年增长了49.61%,湿地生态用地面积增长了0.90%;而非生态用地则减少了10.26%;城市园林生态用地也有小幅度的减少,这是由于少部分城市园林绿地在工程实施期间,为配合项目需要,转化为部分林业生态用地,其生态功能并不受影响。由此可见,在实施平原百万亩造林工程后,北京平原区的林业生态用地有明显的增加,效果显著。然而,虽然林业生态用地的面积有显著增加,若将3类生态用地斑块数比例与其面积比例进行对比可以发现,3类生态用地斑块数量均超过非生态用地,表明目前生态用地数量多,但分布较分散,面积较小,在未来的生态用地发展中,需要注意为已有生态斑块之间构建生态廊道,以提高其生态防御的功能。

表2 北京平原区生态景观要素组成结构统计

3.3.2 平原区生态景观的斑块特征

从表3和表4中的分析可知,从景观破碎度看,2009年与2014年斑块数(NumP)较大的景观类型分别为林业生态用地、城市园林生态用地;平均斑块面积(MPS)较小的景观类型分别为城市园林生态用地、林业生态用地;斑块数量与景观破碎度呈正相关,平均斑块面积较小的斑块景观比平均斑块面积较大的斑块景观更破碎,因此,2009年与2014年林业生态用地与城市园林生态用地景观破碎化程度较高。从斑块的变异程度看,2009年非生态用地和湿地生态用地的斑块变异系数(PSCoV)较高,两者的变动程度最大,说明非生态用地和湿地生态用地的斑块大小不一,变动剧烈;而2014年则不同,非生态用地和林业生态用地的斑块变异系数(PSCoV)较高,说明非生态用地和林业生态用地变动剧烈。从斑块的空间形状复杂性看,平均斑块形状指数(MSI)、面积加权平均斑块形状指数(AWMSI)以及平均斑块分维数(MPFD)均可以用来度量斑块形状的复杂程度,值越大代表斑块形状越复杂;综合3个指标可得,2009年与2014年城市园林生态用地和林业生态用地的平均斑块形状指数和平均斑块分维数均为最大,说明其景观内部的形状较为复杂,而非生态用地虽然其斑块密度很小,但其斑块形状指数很高,因此,受形状指数的影响,造成其较高的边缘密度。从人为干扰程度看,2009年平原景观格局与2014年平原景观格局相似,非生态用地面积加权平均斑块分维数(AWMPFD)最高,而城市园林生态用地、林业生态用地、湿地生态用地面积加权平均斑块分维数(AWMPFD)较低,说明3类生态用地受人类活动干扰较大。从平原景观的异质性看,2014年景观格局基本与2009年一致,湿地生态用地的斑块密度(PD)和边缘密度(ED)均为最小,表明其异质性不高,景观破碎度不大;而林业生态用地的斑块密度(PD)和边缘密度(ED)均较高,说明林业生态用地与其他景观要素之间、林业生态用地内部都在进行丰富、活跃的物质交换。

3.3.3 平原区景观格局对比

通过对2009—2014年同类景观类型的纵向比较可知,城市园林生态用地面积增幅较小,城市园林生态用地景观破碎度、斑块变异程度、斑块空间形状复杂性以及斑块景观异质性均有小幅增加,而受人为干扰程度保持不变;林业生态用地面积显著增加,林业生态用地景观破碎程度、斑块变异程度以及景观异质性均明显增加,但其斑块的空间形状复杂性以及人为干扰程度则基本保持不变;湿地生态用地面积小幅增加,湿地生态用地景观破碎度和人为干扰程度基本保持不变,而湿地生态用地的斑块变异程度和景观异质性则有轻微增加趋势;非生态用地面积有较明显的减少,非生态用地的景观破碎度显著减少,斑块变异程度与景观异质性显著上升,斑块空间形状复杂性小幅增加,人为干扰程度基本保持不变。对比2009年与2014年全部景观类型的格局指数,平均斑块面积由2009年的27.10降低至2014年的19.91,景观破碎度降低;斑块变异系数略微增加,景观变异程度也相应有所增加;2014年平均斑块形状指数、面积加权平均斑块形状指数以及平均斑块分维数均比2009年有所增加,说明其景观斑块的空间形状趋向于更加复杂化,人为干扰程度基本保持不变,但其景观异质性却明显增加,其景观多样性以及景观均匀度也有一定幅度的增加。

表3 2009年平原区主要景观指数

表4 2014年平原区主要景观指数

4 结论与讨论

4.1 结论

1)平原百万亩造林充分挖掘利用了土地空间的潜力,扩大了规模化片林的体量。百亩以下规模的林地斑块数量增加了14 406个,面积比重增加了1%,但不足5%,而千亩以上林地斑块数量增加了68个,面积比重虽然减少了2.7%,但仍然超过68%,显示平原造林一方面充分挖掘了可绿化土地空间潜力,另一方面继续维持了规模化林地占主体的结构特征。

2)平原百万亩造林显著增加了大兴、顺义、通州、房山、昌平等生态空间薄弱区县的森林面积,对14个区县生态空间的增加都有贡献,有利于生态空间的均衡合理分布。其中,通州区造林面积最大,占总造林面积的17.79%;大兴区位居第二,占总造林面积的16%;顺义区占总造林面积的15.86%。

3)通过对平原区森林景观的斑块变异系数、形状指数、平均斑块分维数、边缘密度以及shannon-多样性指数等景观格局指数分析,可以看出:平原百万亩造林使平原区shannon均匀度指数增加0.07,提高了平原区整体景观的均匀度,使平原区生态空间分布的均匀性和覆盖度范围增加,促进了平原区生产和生活空间与生态空间的融合分布,有利于消减城市的硬度和灰度,增加居民的绿视率,实现就近为居民提供生态服务。此外,平原百万亩造林使平原区生态空间的形状指数提高了18.93,森林、湿地等生态空间的形状由过去相对规则的几何形状向更加趋于自然化的形状发展,有利于增加林地、湿地的边缘效应,促进生态系统的健康和生物多样性的保护。

4.2 讨论

从2012—2014年的两年造林成果看,北京市生态资源空间分布还存在两个主要问题:一是林业、城市园林、湿地等生态资源的空间连通性较差;二是生态资源斑块边界较为简单;生态资源小斑块居多,对生态系统功能的正常发挥有一定的影响。建议今后利用河流、道路等带状景观要素,加强绿色通道建设,形成重要的生态骨干廊道。此外,在造林中,要按照近自然化经营措施实施和管理,以增加其边界的复杂性,优化生态功能。最后,保证生态主体空间的大型集聚化,在平原区形成核心的森林—湿地群[12-15]。由于本研究主要是基于北京市2012—2014年的百万亩造林工程数据展开的,数据在时间上具有一定的局限性。北京市的绿化建设还在继续推进,今后还会对北京市的造林项目进行跟踪研究,分析大规模的城市造林背景下北京城市森林景观格局的动态变化趋势与轨迹,并深入探究其格局变化驱动因素。