新媒体环境下我国舆情研究现状分析

2020-09-03郭淑香戚筠高清

郭淑香 戚筠 高清

摘 要:新媒体依托互联网和计算机技术蓬勃发展,促进了我国舆情的传播、监控、引导以及治理方式等发生重大变化。本文结合文献计量和知识图谱分析方法,选取CNKI核心期刊库为数据源,从总体趋势、引文情况、期刊分布、作者分布、机构分布、研究热点等多维度地对新媒体背景下我国舆情相关文献进行计量,通过分析近年来我国舆情研究当前的现状,探求新媒体背景下我国舆情未来的发展态势。

关键词:新媒体环境;舆情;文献计量;知识图谱

中图分类号:G210 文献标识码:A 文章编号:2096-5079 (2020) 18-000-06

一、引言

2020年抗击“新冠”肺炎的战役,在及时传达疫情数据、报告“抗疫”情况等方面,众多新媒体平台的作用可见一斑。如今,在不断发展的互联网技术带领下,新媒体平台迅猛发展,加快了信息传播的速度,人们接收了更多的信息,也有了更多的话语权,很多时候未经媒体验证和包装,便将信息以多种形式发布,这些言论可以称为“舆论”,而舆情则是“舆论情况”的简称,目前分为网络舆情和社会舆情。新媒体的发展促进舆情的传播特点、监控、引导,甚至是治理方式等发生重大变化。我国正处于新时代中国特色社会主义建设加快发展的重要时期,监督和引导一个良好的舆论环境,对未来我国的健康快速发展具有重要的现实意义[1-2]。

自2006年,姜进章[3]提及网络舆论的管理方式概念,为中国在舆情方面的研究奠定了基础。在理论与对策层面,郑瑜[4]系统阐述了建立法律法规对网络舆论的监测和引导作用;李良荣和张嫄[5]梳理了新舆论格局机制的背后动力与诉求,并初次将新旧媒体综合起来进行了系统讨论;曹光煜[6]针对全媒体平台存在的问题提出了相应的对策。在影响层面,王晓燕[7]和马利[8]探讨了政府在新媒体舆论环境中的发展问题,之后研究学者们将网络舆论延伸到与学生发展相关的研究当中[9-11],唐雪莲和岳柏冰[12]提出如何利用新媒体引导网络舆论,正确培养学生核心主义价值观。在作用层面,孙文鹰[13]首次借助博客引导重大事件的案例,分析了网络舆论的传播路径,此后陈力丹[14]、岳琳[15]、陶俊培[16]等人分别从不同角度论述舆论的监督、引导、对区域发展等作用。此外,自2014年王亮[17]从文献分析的角度首次对网络事件进行综合述评之后,不断有学者采用多种方式对舆情领域进行深入研究。随着新兴科技的融入,舆情研究可能会如何发展、如何通过舆情研究解决当前社会问题成为各界学者所关注的焦点。

当前国内舆情相关的研究虽然众多,但是对舆情研究的现状研究较少,对新媒体背景下的舆情研究的文献计量分析更是鲜少可见,因此本文通过对新媒体背景下舆情研究相关文献的综合分析,以探求相关动态。本文以CNKI期刊数据库为例,运用文献计量与知识图谱分析方法,对相关文献进行深度分析。探究新媒体背景下舆情研究的前沿与热点领域,归纳发展历程,预测研究的未来趋势,从而帮助该领域的学者提高研究水平、抓住重点、前沿、热点问题,以期舆情研究未来更好地发展。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源

“新媒体”一词最早出现在1967年,有相关学者认为“新”媒体相对于“旧”媒体而言,其涵盖范围十分广泛,目前国内尚未对“新媒体”形成统一概念[18]。因此,为保证核心数据质量,本文选取CNKI中国期刊全文数据库,检索主题为“‘新媒体+‘舆论”或“‘新媒体+‘舆情”,文献来源类别选择“核心期刊”以及“CSSCI”期刊,时间范围为2006~2020年2月29日,检索实施时间为2020年3月5日,经过人工删选,共得到1914篇关于网络舆情研究的中文文献。

(二)研究方法

文献计量学通过采用数学和统计学的方法来分析文献信息的分布结构、数量关系及变化规律[19]。本文利用Excel、CiteSpace工具对我国舆情研究发展过程的论文的总体趋势、引文情况、期刊分布、作者分布、机构分布、研究热点等进行定性和定量的分析,并通过可视化图谱展现,以显示其各个时期的特征以及趋势[20]。

三、结果与分析

(一)发文量趋势分析

某一领域的文献量可以直观反映该领域在不同时间段的发展特征以及其热度的变化,因此本文整理了2006年以来的年度发文量来衡量文献增长的变化以及阶段间的变化(因2020年1月~2月发文较少,故2020年未列入图表)。

如图1所示,2006至2016年间舆情研究相关的研究论文数量呈指数趋势增长,每一年都保持着一定的增长数量,说明在此期间舆情方面的研究越来越受到学界关注。此外,可以看出从2013到2014年,发文量呈明显上升趋势,原因可能是由于4G技术开始广泛使用,移动平台功能强化,以及国家出台的方针政策,这两者共同带动了舆情领域的发展,说明该领域很大程度上与时事热点紧密相关。而2016至2019年期间,发文量开始有所下降,但发文数量均在150篇以上。由于“科学文献并不总是按指数函数关系增长,它与所研究的文献的学科和时间有关”[21],因此,虽然整条曲线的尾端呈现出下降趋势,但可以由此推测舆情相关研究已相对成熟。

(二)文献被引分析

仅就基础研究而言,该论文发表后被他人引用的频率可以测度某一篇论文的学术影响力,被引频次越高,越表明该文献创新力和影响力越大。其中,论文平均被引量可以反映文献被利用的广泛程度。一般来说,引文量是随着年度由远到近来呈现增长趋势,因此时间间隔越长,文献引用的情况才会更加明显。论文被引用反映出来的不只是学术水平,更是学术界研究者的关注程度。由图2可以发现,截至2019年,所有文献一共获被引13046次,平均1篇論文被引6.85次,根据中国科学技术信息研究所的统计,我国科技论文的平均引文数一直保持在5~6篇之间,而舆情的研究论文平均引文量略高于平均值。平均引文量高于普通的文献范围,占舆情研究领域的发文量及被引量较为可观,但是文献总量不大,由此可见舆情领域研究尚存在较大的发展空间,需要深入挖掘该研究领域,提高其学科普遍性和规范性。

根据表1,在这些按被引频次排名前十的文献中,文献被引频次基本都在100次以上,发表在新闻与传播学、社会科学等领域的论文,作者均来自高校的不同部门。通过分析这些文献,可以发现,高被引文献大多为舆情的理论研究以及实践研究:其中理论研究主要为舆情的定义、成因、传播机制与治理;在实践应用方面,主要强调在网络舆情环境影响下的当代社会中发生的一些实例,即舆情对国际交流与人们日常生活的作用与影响。从以上分析结果可看出,舆情作为与社会生活息息相关的话题,得到了新闻传播界以及教育界中研究者的广泛关注,他们探讨的大多是新媒体环境下舆论对现代社会产生的影响。

(三)期刊分布情况(见表2)

在舆情领域研究主题的1914篇文献中,来自《青年记者》期刊的文献有267篇,排名第一,它是全国创办最早、目前最具影响力的新闻专业期刊之一,本着“创造新风格新设计,追求高品位高质量”的办刊宗旨,对舆情研究人员的业务水平提高有很大帮助。排名第二的《传媒》杂志,主要研究新闻传播规律,反映媒体在改革创新中的探索,展现出了舆情时代的信息交流特点。第三位的《新闻战线》杂志,是中国新闻出版业最高主管机构的权威刊物,关注传媒管理机构的政策性法规信息发布和解读,注重对当代网络界的各种信息和动态的发布。《人民论坛》《中国广播电视学刊》《中国记者》《新闻与写作》《新闻爱好者》《当代传播》《现代传播》等均是新闻传播领域的学术期刊,表明舆情与新闻传播领域是密不可分的。

通过表格,可以发现新闻传播类期刊数目较多,舆情研究学者大多比较认可新闻传播类期刊,也说明舆情与新闻传播领域是息息相关。此外,进一步分析文章可以发现,舆情研究领域研究方法较为单一,缺少评论综述类文章,文章主题相似性较高缺少深层次的研究,并且与其他學科结合不足,少有创新突破点。

(四)作者分析

1.高产作者分析

在表3中检索到的1914篇文章中,人民网的刘鹏飞主任、吉林大学管理学院的王晰巍、南京大学的丁柏铨是舆情领域的高产作者,均发表了13篇相关论文。刘鹏飞主任主要研究舆情舆论的发展走向及制度探索,总被引量为105次;王晰巍研究集中在舆情传播的规律和路径研究,总被引量191次;丁柏铨侧重于舆论引导的研究,总被引量为213次。

从被引量来看,刘鹏飞主任总量最低,作为就职于专业新闻公司、做舆情研究的作者,按理说其文章理应受到关注也具有较高质量,实际情况则不然。而高校学者的文章却受到更多的关注,并且根据上表,发文作者前9名有8位都是高校作者。这一方面说明身在新闻传播舆情领域的许多专家并不热衷于发文,另一方面也说明对发文量较多高校学者而言,他们较多地关注高校学者的文章,而非新闻作者。

2.作者合作网络分析

由上述表格可以发现,随着新媒体的出现,在舆情研究领域出现了一批高产作者,对该领域的发展发挥了重要作用,他们之间的合作度也能在一定程度上该领域的发展现状。因此本文选取作者节点,运用Cite Space,如图3所示,得到作者关联图谱。从图3可看出,研究领域的作者合作网络较为分散,表明我国舆情研究还未形成一定规模协作,目前有如下5个主要的合作关系:①王晰巍、赵丹、李师萌、张柳、刑云菲等主要对舆情环境的影响做出了研究;②刘鹏飞和周亚琼,主要研究舆论的发展与变化;③卢建锋和刘建华研究舆情视角下政府的公信力相关问题;④李伟权和黄扬对规制舆情的相关政策进行了探讨;⑤王佳林和张淑华则研究舆情的相关传播方式。

此外,我国学者之间的合作不甚紧密,合作意愿较低,这会在很大程度上限制舆情研究领域的发展。思想的碰撞会产生火花,学界的研究者们理应增加交流,团队协作,共同提高舆情研究的深度和普及度。

(五)科研实力情况分析

1.机构科研实力分析

表4表示发文在20篇以上的12个科研机构,可以发现,有11个机构来自高等院校的不同学院,由此发现舆情研究的主力军在高校,而社会机构研究相对较少,其中仅有中国中央电视台一家机构。从表中的机构类型也可以看出,当前的舆情研究领域发文,大都还是出自高校中的新闻传播学院和信息管理学院,这也在一定程度上反映出了舆情是新闻信息传播领域的重点研究对象之一。

通过运行CiteSpace,得到如图4所示的机构合作的网络图谱,可以发现机构之间的分布较为分散,连线较少,只有极少数机构之间有所合作以及同一所大学不同学院之间的合作,这说明机构间的合作意愿也较低。从图中可以看到5个比较明显的合作关系:①中国人民大学、北京师范大学、中共对外宣传办公室、全国新闻学研究办公室、渤海大学;②上海交通大学和华东师范大学;④复旦大学和上海教育音像出版社;⑤中国青年政治学院和中国社会科学院。可以看出高校的学院,大都与新闻传播、信息管理领域息息相关的,主要聚焦于舆情的传播途径、对策研究等,说明舆情对社会发展影响程度很高。同时合作机构中包含一些中共对外宣传办公室、中国青年政治学院等,说明舆情问题在一定程度上与我国的青年学生教育相关。

此外,也存在不足,国内机构之间的合作力度较小,实际上,多学科、跨领域能够促进本领域研究个有新的发展和新的视野,今后想要深入研究,学科融合、机构合作将成为大势所趋。

(六)研究热点分析

一个领域的热点通常可以通过分析关键词实现,在构建关键词共现图谱和热点分析方面,CiteSpace软件具有极大的优势[22]。首先,本文利用CiteSpace对1914篇舆情研究文献分析获得中文关键词,通过删除合并相似关键词后,表5列出了近年来舆情领域研究中前50个关键词,以对新媒体背景下舆情研究的热点进行分析。

如表5所示,舆情研究热点主要有4个:①探讨各种媒体形式下舆情的特征研究,如融媒体、新媒体、传统媒体、新兴媒体、自媒体等;②舆情的监督和引导模式探究,通过加强引导、促进核心主义价值观的传播,以创造一个良好的舆论生态;③舆情环境下,如何提高政府公信力的对策研究;④舆情环境下,高校如何提高对学生的教育。

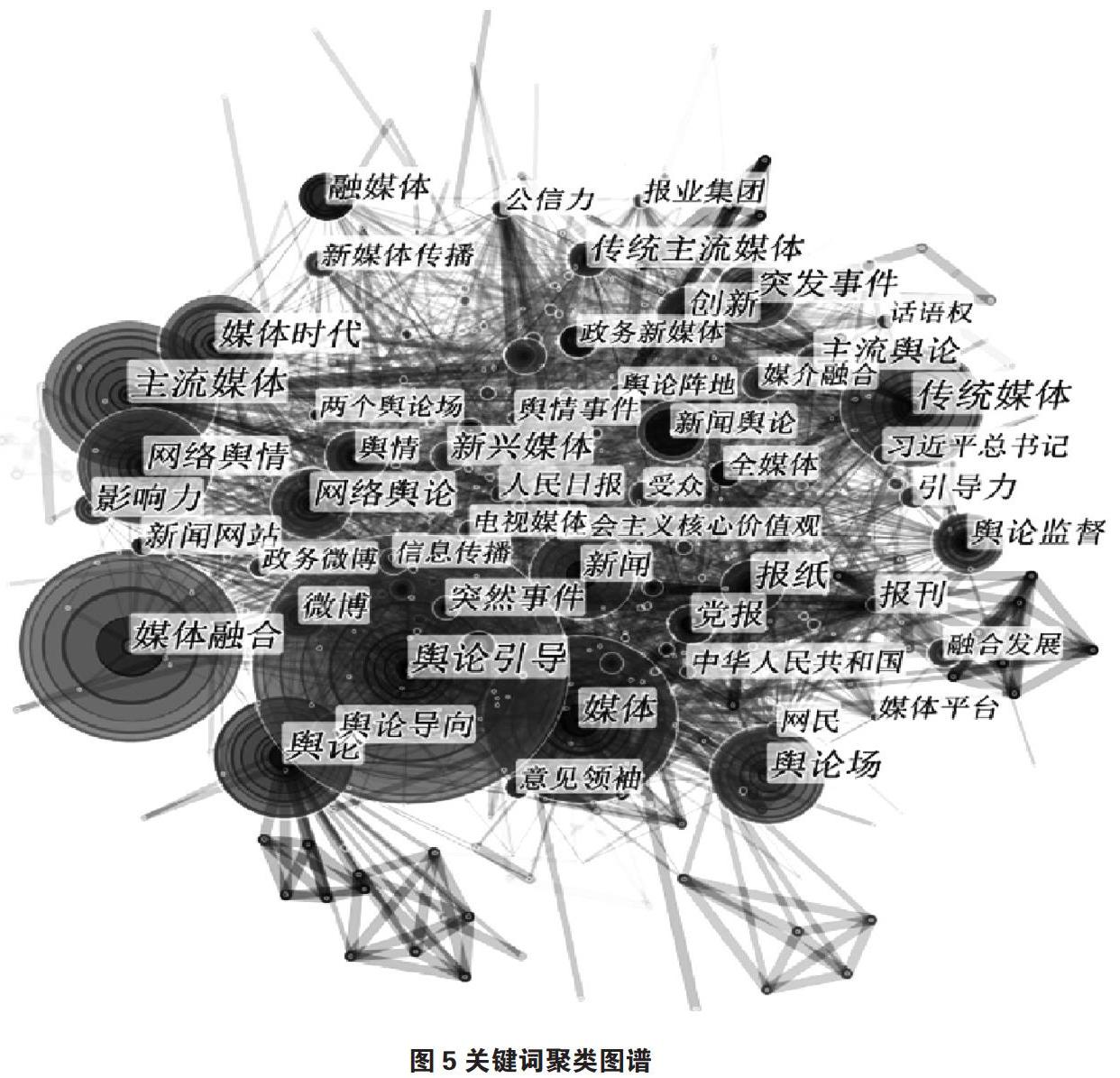

其次,本文将“keyword”设为节点,使用Cite Space中的关键词共现生成舆情研究领域的高频、高中心度的关键词共现知识图谱[23]。

观察图5可以发现,舆情研究关键词知识图谱出现了明显的聚类结构,呈圆形。进一步观察发现,“舆论引导”中心性最高,是舆情研究领域的关键节点。说明国内学者较多关注如何引导舆论。此外,“媒体融合” “网络舆情” “舆论场” “舆论监督” “主流媒体”以及“舆论”等也具备较高的频次,其他节点分散在关键节点周围。从上述知识图谱中可以看到,目前舆情研究主题相对集中,整体而言,学者们在进行着相似的学术研究,也呈现出如下特点:

①“公信力” “媒介素养” “社会主义核心价值观”等词主要涉及舆情的研究意义;②“媒体平台” “媒体” “主流媒体” “传统媒体” “互联网”等关键词涉及舆情舆论的主要传播形式;③“思想政治教育” “舆论引导” “创新” “社会主义核心价值观”等词汇涉及加强舆论管理的研究;④“突然事件” “網络舆情” “公信力” “引导力” “受众”等涉及国内舆情领域研究的重点研究对象;⑤“融合发展” “媒体融合”涉及新兴技术与媒体相融合等。

由此可得出,目前涉及舆情的研究主要集中在以下各领域①新旧媒体的变革、融合研究[24];②如何以核心主义价值观引导舆论;③舆情对社会的影响研究;④面对借力新媒体发展的舆情,政府如何提高公信力;⑤新媒体技术的融合发展研究;⑥面对重大突发事件时舆情危机的对策研究。以上可以看出,我国舆情领域研究正在跟进时代,蓬勃发展。

四、结论及建议

通过以上对国内有关舆情领域研究的多维度分析,本文梳理出了舆情领域研究整个的发展脉络和趋势,得出以下结论:

(1) 在文献发文趋势和引文方面:第一,时事热点与舆情领域的发展息息相关;第二,我国舆情领域研究方面的文章在达到高峰值之后近年来有所下降,可以得出此领域已较为成熟,且尚未出现技术的革新;第三,技术革新在一定程度上会促进该领域的发展,虽然该领域发文量在整个新媒体领域占比较小,被引量也逐渐减少,但是随着新兴技术的融入,国际交流的增多,舆情领域将会有新机遇,可以预见在5G时代到来之际,新媒体领域将会迎来新一轮发展。

(2) 在期刊分布方面:可以发现,新闻类期刊占大多数,较多关注当代网络界的各种信息和动态的发布以及新闻事件的挖掘等;另一方面,较少有其他学科领域的期刊,这说明舆情领域研究较为小众,相似度较高,没有很好地与其他学科进行结合,这也是未来发展方向。

(3) 在作者及研究机构方面:一方面,我国作者和研究机构较多且分散,合作关系网较弱,今后应该加强合作;另一方面,该领域的研究人员大都为高校学者,深入实践的广大新闻工作者具有高质量研究的甚少,新媒体传播领域在这方面也需完善。

(4) 在舆情研究领域趋势方面,大致有如下热点:①新旧媒体的变革、融合研究;②如何以核心主义价值观引导舆论;③新媒体舆情舆论对社会的影响研究;④舆情环境下,政府如何提高公信力;⑤对新媒体与技术的融合发展研究;⑥面对重大突发事件时舆情危机的对策研究,通过2020年抗击“新冠”肺炎的舆情可以看出新媒体平台发挥的重大作用。

通过剖析目前国内舆情领域研究现状发现,实践研究缺乏必要的规范和专业的研究队伍,缺少跨领域的研究机构和人员去拓展研究,缺乏合理的建设规划,舆情领域研究有待进一步挖掘。舆情未来的发展之路急需科学定位,扎实理论研究,构建理论体系,通过跨学科研究,运用现代的信息技术不断创新。

参考文献:

[1]孟威.2019年新媒体研究热点、新意与趋势[J].当代传播,2020(1): 13-17,29.

[2]黄楚新.当前我国网上舆论表达特点及引导[J].人民论坛,2019 (30):119-121.

[3]姜进章.创新新媒体的管理方式[J].传媒观察,2006(1):46-47.

[4]郑瑜.新媒体时代的舆论引导与控制[J].当代传播,2008(3):1.

[5]李良荣,张嫄.新老媒体结合造就舆论新格局[J].国际新闻界,2008 (7):30-34.

[6]曹光煜.全媒体环境下社会公共事件热点舆情传播特征及处置对策[J].行政管理改革,2018(3):64-68.

[7]王晓燕.论新媒体环境下领导干部执政能力建设问题[J].中国党政干部论坛,2008(11):61-62.

[8]马利.加强党对新媒体的建设、运用和管理[J].中国党政干部论坛,2008(10):9-12.

[9]王磊.加强大学生网络思想政治教育[J].高校理论战线,2009(11): 49-50.

[10]吴勇.新媒体时代大学生思想政治教育创新的途径[J].学校党建与思想教育,2012(15):48-49.

[11]张天莉,郑维东.大学生媒介使用现状与电视舆论引导[J].电视研究,2012(6):20-23.

[12]唐雪莲,岳柏冰.新媒体环境下大学生社会主义核心价值观养成教育[J].理论视野,2014(6):77-79.

[13]孙文鹰.新媒体手段提升传播效果——从一篇博客文章看重大事件网上舆论引导新亮点[J].中国记者,2008(3):20-21.

[14]陈力丹,汪露.论新媒体人际传播的客观“监督”效果——以“柑蛆”事件为例[J].现代传播-中国传媒大学学报,2009(01):25-27,112.

[15]岳琳.论新媒体时代新闻报道舆论引导能力的提升——以两会新闻报道为例[J].新闻爱好者,2010(18):14-15.

[16]陶俊培.打造区域强势新媒体——从四川新闻网实践看地方新闻网站的转企改制之路[J].传媒,2010(7):19-27.

[17]王亮.国内网络事件研究评述——基于文献分析的方法[J].青年记者,2012(27):36-37.

[18]刘璐.新媒体时代下政府网络舆情管理问题探讨[D].西安建筑科技大学,2013.

[19]赵蓉英,许丽敏.文献计量学发展演进与研究前沿的知识图谱探析[J].中国图书馆学报,2010,36(05):60-68.

[20]韦国芬.新世纪以来幼儿学习研究热点与趋势——基于Cite-Space V的可视化分析[J].当代教育论坛,2018(05):103-110.

[21]邱均平.信息计量学(二)第二讲文献信息增长规律与应用[J].情报理论与实践,2000(02):153-157

[22]唐玉生.《1844年经济学哲学手稿》的学术影响力和研究热点分析——基于CSSCI(1998-2016)数据[J].东岳论丛,2019, 40(12):183-190.

[23]陆林,刘烊铭.中国农民专业合作社研究脉络与演进——基于1999-2019年CNKI核心期刊、CSSCI数据的可视化研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(03):233-240.

[24]相德宝.新媒体问题与管理——2011中国新媒体研究综述[J].新闻界,2012(2):41-46.

其他作者简介:

戚筠,女,汉族,江苏镇江人,2017级硕士研究生。研究方向:档案管理。

高清,女,汉族,江苏扬州人,2019级硕士研究生。研究方向:档案管理。