论卢照邻边塞乐府诗的艺术成就

2020-09-01刘园园

刘园园

(广西师范大学,广西 桂林 541006)

引言

边塞乐府诗是一个复合概念,指在内容上以边塞题材为限,包括与边关边地生活相关的一切风俗、景物、人物情思、行为事件等;在形式上要求以乐府的形式体制进行诗歌创作。将边塞诗放在乐府系统中进行考察,注意到边塞意象及其表达模式所受乐府的影响,为边塞诗的研究提供了一个新的视角。唐代是边塞乐府诗创作的高潮,卢照邻是初唐时期着力创作边塞乐府的一位重要诗人。据祝尚书笺注的《卢照邻集笺注》统计,卢照邻共写过11 首边塞乐府诗,描写了祁连山、漠北一带的壮丽风光,格调昂扬,感情真切,颇受后人赞誉。

卢照邻少年成名,志存高远,二十岁即授邓王府典签,得到邓王李裕的器重。但之后十年不调,升迁无望,他的一身傲气便化为了满腔怀才不遇的哀怨。显庆四年(公元659),卢照邻奉邓王命出使西塞,心境产生了变化:一方面在李唐王朝不断取得对外战争胜利的刺激下,卢照邻渴望奔赴战场,杀敌报国,立功边塞;另一方面他也看到许多战士埋骨边疆,无人问津,更添徒劳行役的忧伤。卢照邻以乐府的形式记录战争行程,反应战士生活和思想的真实状况,具有时代新意。他的这组边塞诗虽然都沿袭了乐府旧题,但在题材、主题、形式上有所继承和发展;且吸收了的赋体的表达技巧,表现出刚健壮美的诗歌风格,以其特有的艺术成就为卢照邻的诗歌创作添上生动活泼的一笔。

一、对旧题乐府的继承和创新

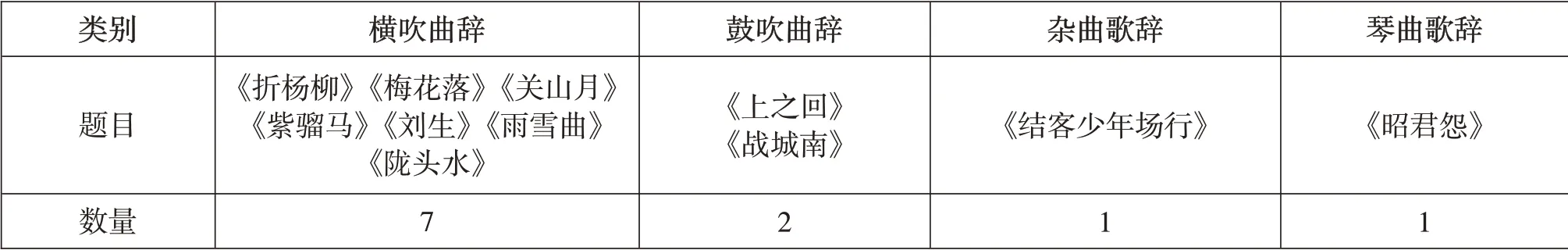

卢照邻的边塞乐府诗主要受汉魏乐府传统的影响,在创作思想上提倡以旧题写眼前事,抒发个人意志。他尖锐地批评六朝以来模拟乐府诗的流习,认为那些拟作互相沿袭旧题,模拟古辞,流于形式上雕琢藻饰,缺乏鲜活生动的内容,结果只能是扼杀乐府的生命力,使得“落梅芳树,共体千篇;陇水巫山,殊名一意”(《乐府杂诗序》)2]356。对此,卢照邻主张乐府创作应该“发挥新题”“开凿古人”“自我作古”(《乐府杂诗序》)[2]356,体现出强烈的创新意识。所谓“新题”,就卢照邻乐府创作的实践来看,应该是用古题而不拘于古题,遇事即言,翻新内容,表达真情实感。卢照邻边塞乐府诗多用横吹、鼓吹曲辞中的乐府古题,具体见表1。

表1 卢照邻边塞乐府诗篇目分布情况

首先,卢照邻边塞乐府诗对旧题乐府的继承和创新首先体现在对题材内容的开拓上。他的诗歌都沿用了乐府旧题,但却抛开了古辞古事,而就题面意象,结合社会现实,即事成篇,丰富古题的表现内容。如《上之回》:

回中道路险,萧关烽堠多。五营屯北地,万乘出西河。单于拜玉玺,天子按雕戈。振旅汾川曲,秋风横大歌[2]108。

按《乐府诗集》记载曰:“吴兢《乐府解题》曰:‘汉武通回中道,后数出游幸焉。’沈建《广题》曰:‘汉曲皆美当时之事’。”3]225六朝拟作中也多以此赞美皇帝出行,描摹道路上的山川美景,风格绮丽柔美。但卢照邻所作《上之回》却以明快畅达的笔调写军容之盛,歌颂皇帝凯旋,气势壮大,格调昂扬,内容与前人作品迥别。又如汉乐府中的《战城南》,原题写边战灾难,通过“乌”我对话,描写了战争之后,死尸遍野,枯骨无人收的惨状,反映战争给人民带来的巨大伤害。而卢照邻的《战城南》则极力表现战争的波澜壮阔,热情歌颂正义的反侵略战争,“应需驻白日,为待战方酣”[2]112,日将西落,但战争还未结束,战士们竟希望能留住太阳以待和敌人一决雌雄,战争斗志是多么高昂,对决战胜利的期待是多么强烈!据两《唐书》记载,显庆年间(公元656 年--公元660 年),唐军讨伐西突厥、高丽、契丹的几场战役都取得了胜利,军心民情具为之振奋,卢照邻的乐府边塞诗即是在此现实背景下的有感而发,故而内容切实,感情真挚。

其次,卢照邻边塞乐府诗中表现的爱国情怀、建功立业、边塞苦辛、相思怀远等主题内容,前代边塞诗均有所涉及,但卢照邻能在前人基础上有所突破和升华。第一,表现在为国前驱、杀敌御辱的忠君爱国思想进一步凸显,以《刘生》《结客少年场行》《战城南》《紫骝马》等为代表。这些诗歌中少有对战争的忧叹,或者流露出厌战、反战情绪,而是展现了慷慨赴边,扫除边患,誓死如归的豪情壮志。李唐初期,国朝新建,政局未稳,西北部的大小边患不断,当此之时,渴望和平安宁、不甘受辱的志士发出保家卫国,洗雪国耻的时代之音:“但令一顾重,不吝百身轻”[2]97“横行殉知己,负羽远从戎”[2]47,其中固然有追求个人功利的因素,但诗人为国“死难”、轻身许国的大无畏精神却是值得肯定的。第二,将戍边苦辛、久戍思乡的喟叹和徒劳行役的忧伤相结合。边疆地理环境闭塞,且气候恶劣,荒凉苦寒,如“塞门风稍急,长城水正寒”[2]110“攀折将安寄,军中音信稀”[2]104“匈奴几万里,春至不知来”[2]105,反映了战士戍边的苦辛和寂寞。一方面,他们久别思家,却无法与家人取得联系,只好将思念之情寄托于鸿雁、明月,承受着身心两方面的痛苦煎熬;另一方面,无数士兵为了战争胜利坚守前线,浴血奋战,但最终他们骨埋边疆却无人知晓,这些都是当时社会的真实情况。“从来共呜咽,皆是为勤王”[2]98“不辞横绝漠,流血几时干”“节旄零落尽,天子不知名”[2]102,流露出徒劳行役的忧伤。卢照邻由于早年的经历和遭遇,怀才不遇的哀叹一直是他前期诗歌的主旋律,在边塞诗中这种感情与下级战士的命运相结合,发而为壮士未酬身先死,世人不晓壮士名的悲叹,其实是体现了初唐下层士人注重追求个人价值,热心跻身仕途而不得实现的迷惘和失望之困境,故而其边塞乐府诗在昂扬高亢的呼声中时有失落的沉响。

最后,卢照邻以五言律体创作边塞乐府诗,推动了乐府诗的“近体化”。卢照邻的边塞乐府诗,除了《结客少年场行》为五言古诗之外,其余十首都是五言律诗,可见其用力之所在。乐府诗的近体化肇自梁陈,永明体的出现标志着以新体创作乐府诗的开端,此后文人进行乐府创作时更加注重诗歌的声律、对偶、词藻,使诗歌富有音乐美。发展至初唐,五言律诗五言八句,讲究平仄、粘对规则的体制特征逐渐被确立下来,初唐四杰均热衷于用五律近体写诗。卢照邻的五言律边塞乐府诗富有节奏感和韵律感,如:“关河别去水,沙塞断归肠。马系千年树,旌悬九月霜”(《陇头水》)[2]98,两联均为对偶,平仄基本协调,句式整齐,音调抑扬顿挫,体现清新刚健的风貌;又如“汉地草应绿,胡庭沙正飞。愿逐三秋雁,年年一度归”(《昭君怨》)[2]103,对仗、虚字、重复字的运用恰到好处,形成流畅婉转的节奏,表面咏昭君事,实际则抒发一己不得志之伤感,古韵与新意兼具。王世贞《艺苑卮言》曰:“卢、洛、王、杨,号称四杰,词旨华靡,故沿陈隋之遗,翩翩意象老境,超然胜之,五言遂为律家正始。”用于评价卢照邻的边塞乐府诗,也是恰当的。当然,与后来完全成熟的五言律诗相比,卢照邻边塞乐府诗中尚有不太合格律的地方,留有过渡阶段痕迹。但正是有了这些前人的努力,才使得浑融协律的近体化乐府诗,在盛唐时蔚为大观。

总而言之,卢照邻边塞乐府对旧题乐府的继承和创新体现在:题材内容的开拓、主题的升华,以五言律体创作乐府诗,这些艺术特点集中表现了卢照邻文质并重的乐府创作理念。受当时南北文风融合的影响,初唐四杰都追求诗歌要文情并茂,卢照邻的边塞乐府诗已和南朝时竞于玩弄技巧而情感靡弱或缺乏的拟作大不相同。虽然受时代和个人思想的局限,卢照邻边塞乐府诗中表达出过于注重个人功名,期盼君王顾重的思想,但他以乐府写时代新事、反映时代精神,打破了六朝以来乐府诗陈陈相因,死气沉沉的局面,是对建安时期乐府精神的回归,为盛唐李白以古题写时事,杜甫创作不复依傍的新题乐府打下初步基础。

二、吸收赋体的表达技巧

赋作为一种文体,讲究文采和韵律,具有诗歌和散文的特点。在内容上赋侧重于描写客观景色;在手法上以铺陈排比为主,借景抒情,融情于景。唐前的边塞乐府诗就已经自觉地将赋的写作技法融入到诗歌当中,如曹植《白马篇》“控弦破左的,右发催月支。仰手接飞猱,俯身散马蹄”[3]790,陆机《苦寒行》“俯入穹谷底,仰陟高山盘。凝冰结重涧,积雪被长峦。阴云兴岩侧,悲风鸣树端。不睹白日景,但闻寒鸟喧”[3]449,都体现了较强的赋化倾向。卢照邻乐府边塞诗吸收了前人的创作经验,赋法表达技巧更为纯熟,且文笔清新俊丽,无繁重之感。

卢照邻边塞乐府诗中以铺陈叙述的手法描写战争的场面,或是描绘军容之盛,或是夸饰战士的骁勇,或是表现战况的激烈,气魄雄浑,胸怀博大。如《战城南》除了最后一句直抒胸臆外,其他都是对战争过程的铺陈:“将军出紫塞,莫顿在乌贪”交代战争行程;“笳喧雁门北,阵翼龙城南。雕弓夜宛转,铁骑晓参驔”[2]112先是全景式地铺写战场的形势,接着以特写方式描写战士的具体活动。沙场纵横几千里,笳鼓喧天,飞矢如流,骑兵甲士前后相接,追逐拼杀,这样宏伟壮阔的战斗场景在后来的边塞诗中也不多见。除了战争,边塞风光也是卢照邻赋写的主要对象。如《雨雪曲》中对冰雪的赋咏:“雪似胡沙暗,冰如汉月明。高山银为阙,长城玉做城。”[2]102以暗光冷色点缀长城景物,暗示在长城银装素裹的瑰丽景观下掩埋着无数阵亡战士的事实,使边塞悲壮凄凉的氛围到达极点。“融赋意入诗”是初唐四杰诗歌创新的一个表现。赋本身就十分适合表达波澜壮阔的情怀,有助于革除唐初奢靡风月的文风。卢照邻将赋法和边塞乐府诗结合起来,使诗歌挣脱宫体楼阁纤微狭小的格局,情感表达更为大气雄健。

此外,卢照邻的边塞乐府诗还通过空间转换的方式对主要意象充分铺陈叙述,突出其形象。如《紫骝马》:

骝马照金鞍,转战入皋兰。塞门风稍急,长水正寒。雪暗鸣珂重,山头喷玉难。不辞横绝漠,流血几时干?[2]110

诗人以画面断片组合的方式铺陈战马的行迹:塞门风急,长城苦寒,山头雪盛,大漠荒凉。这几个画面断片的关系不是平行的,而是艰难险阻的程度不断加深,以此突出紫骝马不畏艰辛,浴血奋战的形象。结尾突然戏剧性反转,“不辞横绝漠,流血几时干”暗示战争还未结束,一匹马的努力是无效的,需要有千千万万更多的人和马投入战斗中,才能迎来最终的胜利与和平,这就在表达技巧上比前人有所突破。卢照邻对主要意象的铺陈有时也通过联想,不断迁移物象来实现,使其含蕴丰富,表达细腻的情感,如《梅花落》:

梅院花初发,天山雪未开。雪处疑花满,花边似雪回。因风入舞袖,杂粉向妆台。匈奴几万里,春至不知来。[2]105

诗人由梅岭梅花初绽想到天山之雪,两者由于形状和颜色的相似而产生奇异的混淆,使梅花的意象突破空间限制得到充分铺陈。雪白如花,花形若雪,中原春色的温柔旖旎和边塞的冰雪奇景交融,形成一幅美丽的画卷,同时寄托了思妇对远人的深切思念。结尾“匈奴几万里,春至不知来”不再拘束于闺阁愁思,而转写塞外征人的艰苦情状,升华主旨。诗歌由小处落笔,至结尾境界顿开,表现内心丰富细腻的情感。全篇构思精巧,读起来新颖别致,体现了卢照邻技巧的娴熟。卢照邻用赋的创作手段来写边塞诗,在铺陈战争时注意从多角度进行描写,在铺陈景物时注意抓住边塞风物的特征,用南北物候对比,色彩点缀,烘托反衬等方法表现边塞的独特景象,虽未如岑参笔下那般奇异瑰丽,但对后世边塞诗也产生了一定的影响。

三、刚健壮美的诗歌风格

卢照邻出身于庶族地主阶级,同时受到儒家思想的影响和市井侠气的熏陶,故有积极用事兼济天下的志向,但又不过于拘束儒学正宗,具有更为独立的人格。对任侠之风的追求,可以说是有唐一代的社会风尚,它为唐诗注入了雄健豪迈,浪漫超逸的气韵。卢照邻在边塞乐府诗中也以豪侠自喻,表现自由洒脱、轻生重义的情志。这种儒侠互补的人格精神是诗歌刚健遒劲风格得以形成的深层原因。

卢照邻的边塞乐府诗风格刚健壮美,写自己出塞经历中的见闻,感情更真实。他的题材涵盖战争、征戍、边塞风光、建功立业、思乡情绪等众多内容,并表现出对个人价值的求索、保家卫国、战争残酷等严肃主题,已大大不同于宫体诗的吟咏风月,而使人能透过诗文感受到壮美之情。除了题材宏大,主题积极严肃外,卢照邻乐府边塞诗的刚健壮美还表现在造境的雄浑壮阔。他常用“千年树”“万里功”“千金爵”“关云万里”“万乘”“百身”“三秋”等带有数字的意象,表现时间的长远和地域的广阔,拓展诗歌的意境。在画面构图方面卢照邻也有意营造一种壮大的空间感,如“将军出紫塞,莫顿在乌贪”[2]112“梅岭花初发,天山雪未开”[2]105,将相隔千里的两个地点对举,艺术视野一下子开阔起来。又如《关山月》:“塞垣通碣石,虏障抵祁连。相思在万里,明月正孤悬。”[2]107诗人站在西北祁连山的长城上,其思绪却远飘万里,直到东部渤海的碣石山上,而头顶一轮明月孤悬,与诗人形影相吊,更显得空间宽广,游人寂寥无依,倍添思乡之切。诗人将如此壮丽雄奇的祖国山河纳入诗歌背景中,自然获得一种阳刚之气。《结客少年场行》《战城南》描绘战争的场面,也是极为辽阔壮观的。诗歌的“宏博”“壮大气势”是初唐诗的美学追求之一,卢照邻对如何创作更有气质的诗歌提出过:要领会吸收典籍的道理思想,并将这些东西转化为诗歌内在的质素,所谓“齐鲁一变之道,唐虞百代之文,悬日月于胸怀,挫风云于毫翰”“非夫妙协音律,体会风骚,笔有余妍,思无停趣”(《南阳公集序》)[2]336,诗人不能将自己的思想局限在做诗的技巧安排中,贯通古今,胸怀天下,才能写出博大壮美的诗歌。

李唐初年,宫体诗创作仍是诗坛主流,无论是绮错婉媚的上官体,还是以许敬宗为代表的雅丽宏博的文风,其共同特点都是追求形式上的新巧而缺乏实质性的内容,无法形成雄浑壮美的诗风。这种情况在初唐四杰的手里得到改变。卢照邻的边塞乐府诗将诗歌由楼阁推向大漠,无论是表达建功立业的壮志豪情,还是才高位下、志远身屈的忧伤嗟叹,都因其与边塞景象的融合而具有一种刚健壮美的风格效果。

四、结语

据《全唐诗》统计,卢照邻共存下11 首边塞乐府诗,是初唐近一百年间以乐府古题创作边塞诗最多的诗人。与四杰其他人相比,卢照邻边塞乐府诗的成就主要体现在对横吹、鼓吹曲辞主题变化的创作,以及具体深入地描绘边塞独特景象,具有赋体的特点。由于个人性格气质和遭遇不同,卢照邻的诗歌中除了抒发慷慨赴边,建功立业的英雄气概外,还有职位卑下,“天子不知名”的悲哀不平,这种内在抒情格调的自相矛盾,是之后边塞诗悲壮情怀形成的重要原因。从边塞乐府诗的发展过程来看,卢照邻在创作方法上受到南朝以“赋题法”拟作横吹曲辞的影响,但和那些缺乏真实基础的拟作不同,卢照邻的边塞乐府诗描述其出塞经历中的见闻,反映社会现实和时代精神,实际上回归了汉魏缘事而作的写实传统。这些特点使卢照邻的边塞乐府诗取得了很大的艺术成就,为盛唐边塞乐府诗创作高潮的到来做出积极贡献。