广东省农业面源污染时空变化及其防控对策

2020-09-01林兰稳朱立安曾清苹

林兰稳 ,朱立安 *,曾清苹

1.广东省科学院/广东省生态环境技术研究所/广东省农业环境综合治理重点实验室,广东 广州 510650;2.华南土壤污染控制与修复国家地方联合工程研究中心,广东 广州 510650

农业面源污染是指在农业生产活动中,由于种植业化肥、农药的过量施用以及养殖业畜禽粪尿的无序排放等,导致氮、磷营养元素以及其他有机、无机污染物质,通过地表径流、农田排水和地下渗漏等途径进入水环境,从而诱发水体富营养化,破坏水环境生态,影响水资源安全利用的非点源污染(闵继胜等,2016;杨林章等,2013)。农业面源污染的产生与农业种植业、养殖业的发展关系密切,是农业发展与环境保护之间的突出矛盾,控制和防治农业面源污染已经成为世界各国面临的共同课题。近年来中央一号文件也明确指出,农业面源污染治理是关系中国农业可持续发展和社会主义新农村建设的重要问题。为控制农业面源污染,2006年中国将减少化肥大量施用列入了《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,为遏制农业面源污染扩大趋势,2015年农业农村部发布了《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》,就防治农业面源污染提出了“一控两减三基本”的总体目标和要求。

广东是中国华南地区经济发达的省份之一,随着社会经济发展、城市人口增加及城乡居民对农产品消费的需求,其农业种养结构、发展模式不断调整,耕地(尤其是蔬菜地)向高投入高强度利用方向发展,农业面源污染也随之发生变化。因此,本文利用广东省农业统计数据分析近 10年来农业结构调整对农业面源污染变化的影响,探讨面源污染防控对策,为广东实施农业面源污染防控措施提供参考依据,对广东省农业的可持续发展和新农村建设具有重要意义。

1 广东省概况

广东省(109°39′—117°19′E,20°13′—25°31′N)地处中国大陆最南部,东邻福建,北接江西、湖南,西连广西,南临南海,珠江口东西两侧分别与香港、澳门特别行政区接壤,西南部雷州半岛隔琼州海峡与海南省相望。土地总面积约17.98×104km2,山地丘陵多,平原少,其中宜农地 434×104hm2,宜林地1100×104hm2,是中国人多地少的省份之一。下辖 21个地级市,划分为珠三角、粤东、粤西和粤北4个区域,其中,珠三角包括广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州;粤东包括汕头、潮州、揭阳、汕尾;粤西包括湛江、茂名、阳江;粤北包括韶关、清远、梅州、河源和云浮。2018年珠三角地区生产总值占全省的比重为80.2%,粤东、粤西、粤北分别占6.6%、7.4%、5.8%,区域经济发展很不平衡。珠三角、粤东城市化水平较高,人口密集,耕地资源紧缺,经济以第二、第三产业发展为主,农业以花卉、蔬菜等其他作物种植为主。粤西、粤北城市化水平较低,人口密度较低,耕地资源较多,经济以第一产业为主,农业以粮食作物、经济作物的种植,以及其他作物和养殖业共同发展为主。

广东省气候属于东亚季风区,从北向南分别为中亚热带、南亚热带和热带气候,是中国光、热和水资源最丰富的地区之一。其主要特点是:冬暖夏热,四季不分明,冬春少雨,夏秋多台风暴雨,降雨集中。年平均气温约 22.3 ℃,1月平均气温 16—19 ℃,7月平均气温28—29 ℃。降水充沛,年平均降水量在1300—2500 mm之间,全省平均为1777 mm,降雨的空间分布基本上也呈南高北低的趋势。

2 研究方法

2.1 农业面源污染物排放量核算

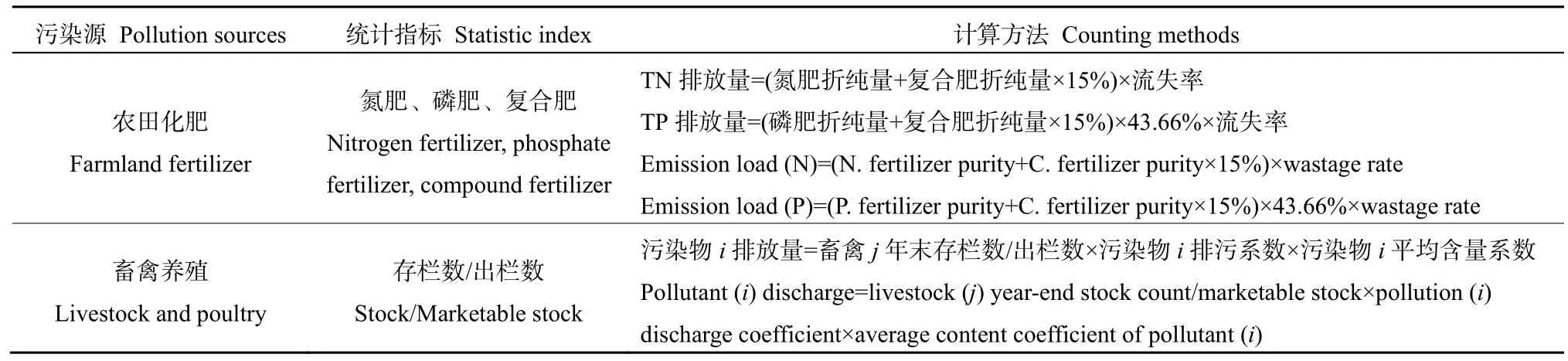

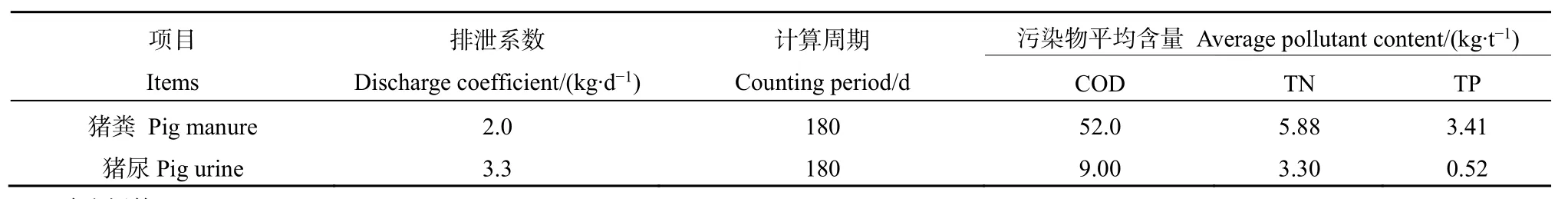

农业面源污染主要包括农田化肥施用、农田固体废弃物、畜禽养殖粪便、水产养殖垃圾和农村生活垃圾污染等 5个方面。随着国家对新农村建设的推进,农村生活垃圾和生活污水收集处理率的提高,农村生活污染虽逐步减少,但农田化肥施用和畜禽养殖粪便正成为农业面源污染的主要来源。由于农业污染具有广域性、分散性和随机性等特征(段华平等,2009),农业面源污染排放的核算非常困难,核算结果往往难以准确反映区域面源污染状况。因此,本文以珠三角、粤东、粤西和粤北 4个区域为基本单元,以广东省统计年鉴数据为基础数据来源,以相关文献提供的参数为核算依据,仅选取农田化肥施用量、畜禽养殖粪便排放量(以生猪养殖为例)构建农业面源污染核算清单,对2008、2018年广东农业面源污染物(COD、TN、TP)的排放变化情况进行统计和对比分析。各项污染源计算方法见表1。

2.2 农业面源污染排放强度核算

计算公式为:

式中,EI为农业面源污染物的排放强度,E为农业面源污染物的实物排放量,AL为区域面积。所有数据分析采用Excel 2010和SPSS 19.0统计软件进行,结果见表2。

表1 广东各区域农业面源污染物排放量估算方法Table 1 Calculation method of agricultural non-point source pollutant emission in each region of Guangdong

表2 畜禽粪便日排泄系数、计算周期及污染物平均含量系数Table 2 Daily excretion coefficient,calculation period and average pollutant content coefficient of livestock and poultry feces

3 结果与分析

3.1 农业种植业结构演变引起农业面源污染变化

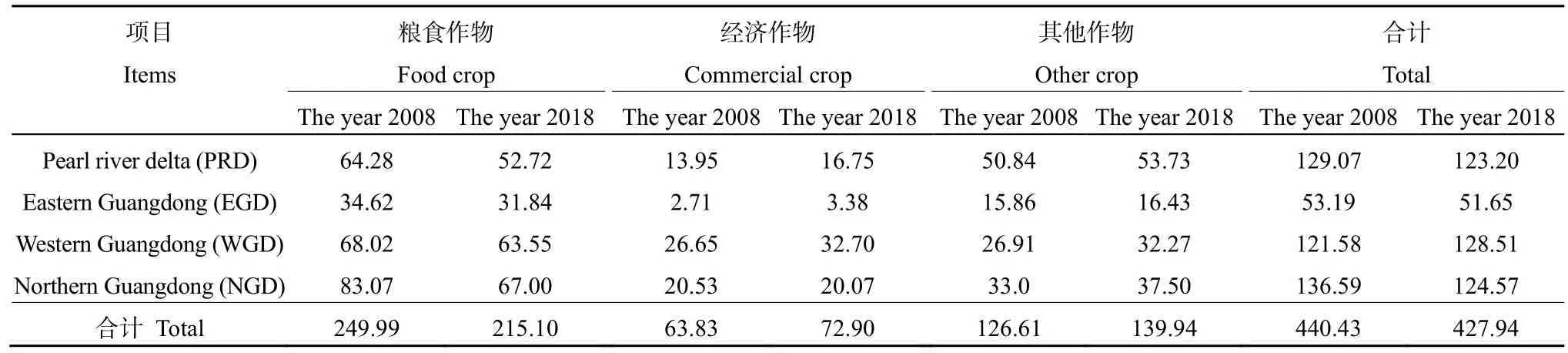

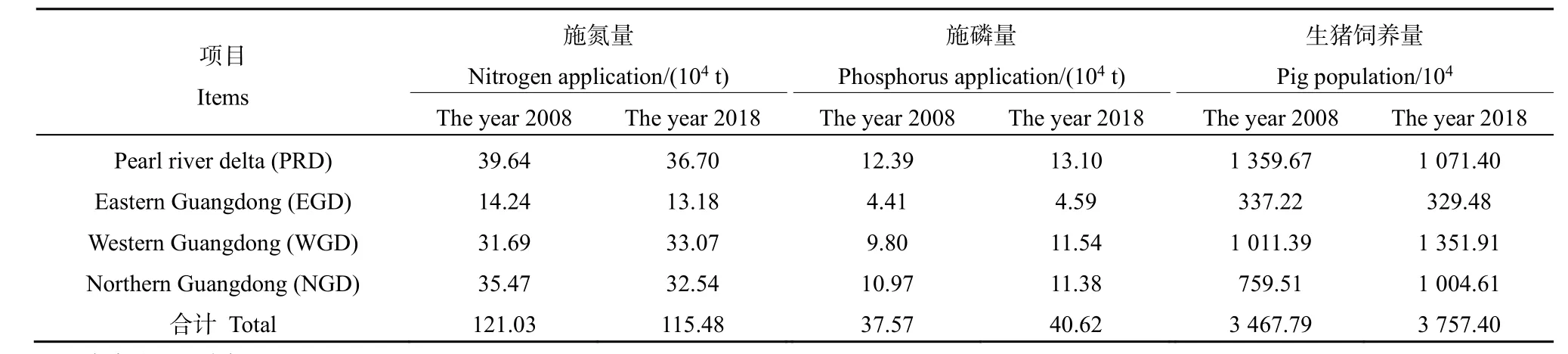

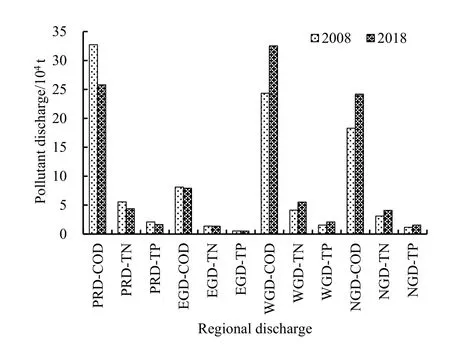

从 2008—2018年,可能由于城镇建设占用耕地、退耕还林或耕地撂荒弃耕等原因,广东省除粤西(因后备耕地资源较多或光热资源丰富,作物复种指数较高)农作物播种总面积有所增加外,其他区域农作物播种总面积均呈减少趋势,全省农作物播种总面积从 2008年的 440.43×104hm2减少到2018年的427.94×104hm2。但就种植业内部结构而言,则呈现为经济作物和其他作物种植面积逐年增加,粮食作物播种面积逐年下降的趋势(表3)。随着农业种植业结构调整,农田施肥氮、磷比例也随之发生变化,除粤西氮肥用量有所增加外,其他区域均表现为氮肥施用量减少,而磷肥施用量增加。全省氮肥(折纯量)施用量从2008年的172.90×104t减少为2018年的164.98×104t,而磷肥(折纯量)施用量则从2008年的95.62×104t增加到2018年的103.39×104t。农田化肥面源污染排放与施肥关系密切相关,广东除粤西氮排放有所增加外,其他区域均呈现氮污染排放减少而磷污染排放增加的态势(表4和图1)。今后,随着城乡居民膳食结构多样化对蔬菜等农产品消费需求的增加,在有限耕地资源的条件下,广东耕地必将向高强度高投入高产出的经济作物、其他作物规模化集约化利用方式转变,而经济作物、其他作物(主要是蔬菜)的施肥量远高于粮食作物,由此引起的农业面源污染问题必将更加突出。

图1 广东省各区农田化肥面源污染物排放量Fig.1 Change of chemical fertilizer pollution in different areas in Guangdong regions

3.2 禽畜养殖业变迁引致农业面源污染变化

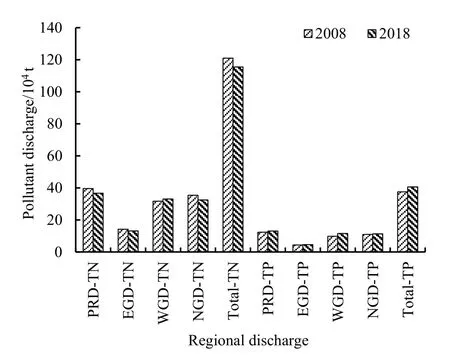

随着广东经济发展和城乡居民生活水平提高对禽畜肉类产品的消费需求增加,广东禽畜养殖业的发展也随之发生变化。全省生猪饲养量从 2008年的3467.79万头增加到2018年的3757.40万头(表 4)。可能由于环境保护的压力,生猪养殖呈现为从城市化水平较高的区域向城市化水平较低的区域转移,其中珠三角生猪饲养量从 2008年的1359.67万头减少到2018年的1071.40万头,粤东略有减少,粤西和粤北则分别从2008年的1011.39万头和759.51万头增加到2018年的1351.91万头和1004.61万头。生猪养殖业污染物的排放量在区域空间分布上,也体现为珠三角的生猪粪便污染物(COD、TN、TP)排放量明显减少,粤东有所减少,而粤西和粤北的排放量则相应明显增加,由此引起的禽畜养殖面源污染时空变化不可忽视(见表4和图2)。同时,猪、鸡等禽畜饲养方式也从传统的农村散养逐步向高密度的规模化、专业化养殖方向发展,为禽畜养殖面源污染的防治提供了有利条件。

表3 广东省2008—2018年各区农作物播种面积Table 3 Planting area and fertilizer application rate of crops in each region of Guangdong 104 hm2

表4 广东省2008—2018年各区农田施肥量及生猪饲养量Table 4 Emission of agricultural chemical fertilizer non-point source pollutants in each region of Guangdong

图2 广东省各区养殖业粪便面源污染物排放量Fig.2 Changes of pollution emission from pig farming in different regions

3.3 广东各区域农业面源污染物排放强度变化

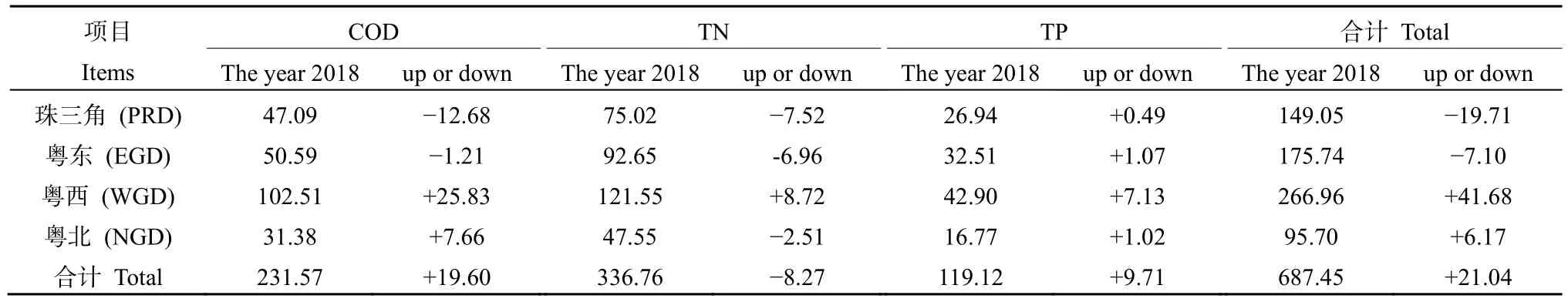

由表5统计结果可知,2018年广东省农业面源污染物(不完全统计)排放强度为687.45 kg∙hm-2,比2008年增加21.04 kg∙hm-2,其中,COD、TN和TP污染物的排放强度分别为231.57、336.76、119.12 kg∙hm-2,分别比 2008年增加 19.60、减少 8.27和增加 9.71 kg∙hm-2。从区域分布看,污染物排放强度增加最多的区域为粤西(增加 41.68 kg∙hm-2),其次为粤北;而减少最多的区域为珠三角(下降19.71 kg∙hm-2),其次为粤东。各区域的农业面源污染物排放强度与农业种植业结构调整引起的施肥变化及养殖业规模变化密切相关。

4 结论

(1)种植业结构转变引起区域面源污染排放变化。从 2008—2018年,广东各区经济作物和其他作物播种面积增加,而粮食作物播种面积减少,农田氮、磷施用比例也随之发生变化,表现为氮肥用量减少,磷肥用量增加。农业面源TN排放除粤西略有增加外,其他地区均有所减少,各区域TP排放均有所增加。

(2)养殖业规模改变引致区域面源污染排放变化。从 2008—2018年,广东珠三角、粤东生猪饲养量减少,粤西、粤北增加;农业面源 COD、TN和TP珠三角排放明显减少,粤东有所减少,粤西增加明显,粤北次之。

(3)种养业调整是导致区域面源污染排放变化的主要原因。从 2008—2018年,广东由于城市化和经济快速发展等非农建设占用耕地或退耕还林等原因,虽全省农作物总播种面积减少,但因种植业结构调整和养殖业规模变化,全省农业面源污染物总排放强度上升,达到687.45 kg∙hm-2,比2008年增加21.04 kg∙hm-2,其中珠三角下降明显,粤东次之,粤西上升明显,粤北次之。

5 农业面源污染防控主要对策

农业结构调整是引起广东各区域农业面源污染时空变化的主要成因。从上述分析结果可知,广东各区农业种植业正由传统以粮食作物种植为主,向以经济作物、其他作物种植为主转变;禽畜养殖业也由经济发达、城市化水平较高的珠三角地区向经济欠发达的粤西、粤北地区转移。农业面源污染与农业发展息息相关,是农业发展与环境保护之间不可回避的现实问题。对农业面源污染的防控,武淑霞等(2018)提出农业面源污染防控技术可以分为源头控制、过程拦截和末端净化三大类。杨林章等(2013)提出源头减量(Reduce)、过程阻断(Retain)、养分再利用(Reuse)、生态修复(Restore)的4R污染防控技术体系,从污染物的源头减量入手,根据治理区域的污染汇聚特征进行过程阻断,通过对养分的循环再利用减少污染物的入水体量,并对水体进行生态修复,从而实现水质改善的目的。因此,以上述农业面源污染防控思想为根本遵循,结合广东各区农业实际,提出农业面源污染防控主要对策如下:

表5 广东各区域农业面源污染物排放强度及变化Table 5 Emission intensity and variation of agricultural non-point source pollutants in each region of Guangdong kg∙hm-2

(1)加强主要农作物养分需求及施肥技术研究,提高肥料利用效率。广东人地矛盾突出,随着广东城镇化及经济快速发展,非农建设挤占耕地的趋势难以逆转。土地(尤其是耕地)为不可再生资源,为了在有限的耕地资源情况下提高土地单位产出和产值,最大限度地满足城乡居民对农产品的消费需求,调整农业生产结构、提高耕地复种指数和增施化肥,是现阶段农业发展的必然选择。广东各区资源、环境条件迥异,土壤类型和农作物品种类型多样。因此广东各区应加强蔬菜等主要农作物养分需求及测土配方施肥技术研究,实施精准施肥,提高施肥技术水平及肥料利用效率,立足源头控制,才能有效地遏制农业面源污染排放。

(2)以高标准农田建设为契机,完善农田基础设施建设,提升现代农业先进技术应用水平。

随着广东城市扩张和经济快速发展,非农就业机会增多,土地资源、水资源和劳动力资源等供需矛盾突出,农业用水和农业青壮年劳动力资源将成为广东农业发展的制约因素。因此广东各区应以高标准农田建设为契机,完善农田基础设施建设,提高农业机械化和现代化农业先进技术(如推广使用高浓度液体肥料,推广节水灌溉及水肥一体化施用技术等)应用水平。此外,在高标准农田建设中,应避免修建硬底化排水沟渠,因地制宜规划建设农田生态沟渠,人工湿地,农田排水集蓄回用设施,发挥排水沟、人工湿地的养分阻滞和植物净化作用,实施过程拦截,才能有效地控制和减少农业面源污染排放。

(3)深入开展禽畜粪污土地承载力研究,科学规划及控制禽畜养殖场规模,提高禽畜粪污资源化利用效率。随着城乡居民对禽畜肉类产品消费的增长,传统农户散养方式逐步退出,规模化养殖快速发展,不断增加的禽畜粪污已成为农业面源污染的主要来源,提高畜禽粪污的资源化利用效率势在必行。广东土地贫瘠,有机养分匮乏,因此广东各区(尤其是粤西、粤北)应深入开展禽畜粪污土地承载力研究;在国土利用规划编制中,于农田区科学规划划定禽畜养殖区及控制禽畜养殖规模;制定禽畜养殖场和养殖户对禽畜粪污采取无害化处理技术还田,支持肥料生产企业以禽畜粪污为原料生产有机肥,鼓励农业经营者施用以禽畜粪污为原料的有机肥的扶持政策;实施就近农田消纳利用,种养结合,提高禽畜粪污资源化利用水平。这对于减少农田化肥施用及农业面源污染排放,提升耕地质量,具有意义重大。