三位一体,多维互动:落实语文要素的有效路径

2020-08-31谢慧云

谢慧云

语文要素是统编小学语文教材的一个核心概念,然而落实在课堂上,却存在一些不尽如人意的现象。一是教学内涵狭窄化。没有将语文要素的学习与核心素养的提升联结起来,没有以动态发展的眼光解读语文要素,教学时就要素论要素,忽略了语文要素所承载的丰富内涵。二是教学内容孤立化。没有将语文要素与前后相关的要素进行勾连和贯通,忽略了学段间、单元间以及单元内各要素的联系,教学内容孤立零散、简单重复的现象仍然存在。三是教学方式机械化。将语文要素等同于知识标签,进行机械呈现,没有细化为可操作的步骤,学生无法将语文要素内化为学习的策略、方法和路径。如何改变这种教学现状呢?

语文要素提示了语文“学什么”和“怎么学”的显在内容,也隐含了“为什么学”的内涵。“为什么学”“学什么”“怎么学”是语文要素的三维统一体,三者相互联系、相互作用。唯有精准把握三者的内涵和关系,才能避免上述三种现象的出现。

一、多维解读:把握“为什么学”的内涵

要让语文要素在课堂上有效落实,首先必须思考,通过小学阶段语文要素的学习最终应达到什么目标,即弄清“为什么学”的内涵。这就需要将语文要素放在更广阔、更长远的背景下解读,准确把握其教学功能与价值。如果就要素论要素,其丰富的教学内涵就会被遮蔽,语文要素就可能窄化为机械操练的代名词。

1.全面观照,把握语文要素多元共生的内涵

语文要素指向的是学生语文素养的整体提升,是课程育人目标在教材中的具体体现。因此,首先应将语文要素置于语文核心素养的背景下解读,挖掘其所承载的语言、思维、审美、文化四个维度的内涵。

以五年级下册第八单元“感受课文风趣的语言”这一语文要素为例,表面上看,此项要素指向语言的建构与运用。但仔细分析就会发现,“风趣的语言”必定承载着思维、审美、文化等诸多元素,它们是相融共生、相互支撑、共同促进的。首先,从单元导语“风趣和幽默是智慧的闪现”这句话中可以看出,幽默风趣的语言蕴含着深刻的思维奥秘。《杨氏之子》中,杨氏之子的风趣就表现为他敏捷的思维。品读杨氏之子巧妙的语言时,可用思维导图的形式展现其思考过程,让人物的思考过程可视化,体会风趣的语言与思维之间的联系。其次,风趣的语言隐含着审美价值。幽默风趣的语言能活跃气氛、化解尴尬,带给人愉悦之感,在轻松的氛围中阐明深刻的道理。教学时,可从学生的阅读感受和文章中心人手,体会风趣的语言中蕴含的审美价值,发掘其背后的教学旨趣。再者,幽默风趣也是一种文化,古今中外都不乏幽默的作品。本单元三篇课文,有古文、现代散文,也有外国作品,无论哪个时代、哪个地域,风趣幽默都是一种文化现象。教学中,可推荐相关的阅读资料,如学习《杨氏之子》后,推荐阅读《世说新语》中的一些幽默小故事,感受魏晋时期人们的思维方式和生活状况,了解当时的文化现象;学习《手指》和《童年的发现》后,推荐阅读中外幽默名篇,感受不同地域的幽默文化。这样将语文要素的学习与语文核心素养的发展联系起来,全面观照语文要素的内涵,才能发挥其整体育人的功能。

2.系统解读,把握语文要素整体推进的意蕴

语文要素学习的目的是培养学生的关键能力和必备品格,任何一项能力都不可能一次性整体形成,而是要经历螺旋式上升的过程。语文要素的编排遵循这一规律,各单元语文要素环环相扣,梯度呈现,螺旋式推进。因此,教学时不能孤立、静止地解读某一单元的语文要素,而要对各语文要素的编排走向有清晰的认知,用系统的观念、动态发展的眼光解读各项语文要素的内涵,把握各要素间的内在联系。

以“语言积累”这一语文要素为例,如果孤立地解读“积累”的内涵,容易将其窄化为记忆和背诵,认为只要将优美生动的语句读读背背就行了。如果以动态发展的眼光去观照,将“语言积累”放在整个教材体系以及学生语言发展的链条上解读,就会对“积累”的内涵有更加全面而透彻的认知。十二册教材中,除一、二年级提及的积累“的”字词语和表示动作的词语外,从三年级开始,在单元导语中提到相关的语文要素依次有“关注有新鲜感的词语和句子”“感受课文生动的语言,积累喜欢的语句”“体会优美生动的语句”“体会文章准确生动的表达”“感受课文风趣的语言”等,它们都属于语言积累的范畴。从这一动态发展的链条上可以看出,语言积累的最终目的不单是记忆和背诵,更重要的是聚焦语言现象,发现言语规律,建构言语图式,培养敏锐的语感。这就需要从系统、动态发展的角度解读语言积累的内涵。

首先,從积累的内容和范畴上看,语言的积累不能仅限于以上所提及的几个单元,而应贯穿整个小学阶段。不但要从内容上进行辐射,如从“的”字短语的积累,辐射到“地”字词组的积累,还要从内涵和范畴上拓展,根据教材特点,帮助学生不断丰富“有新鲜感的语句”“生动优美的语句”等的内涵,养成有阅读必积累的习惯。如,随着课文的学习,不断丰富“有新鲜感的语句”的内涵:第一次接触的语词、特殊构词方式的短语、陌生化的语言、别具一格的修辞等,都属于富有新鲜感的语句,都要随着课文的学习去关注、感受、体会,逐渐养成捕捉新鲜语言的习惯,培养敏锐的语感。其次,从方法与策略上看,关注语言的表达、感受语言的精妙、学习具体语境的运用等,都是促进语言积累的有效策略。不但要记忆背诵,还要敏锐地发现,有意识地梳理,有重点地品味,创造性地运用,让语言积累经历发现、记忆、体会、迁移和运用等相互交融的过程。最后,从积累的目标上看,语言积累不仅是丰富语汇语料,还要在积累中聚焦语言现象,发现语言规律,养成积累语言的习惯,也要激发积累语言的兴趣,享受语言积累的乐趣。教材中提及的“积累喜欢的语句”正体现着这一内涵。这样解读,才是对“积累语言”这一教学内涵的精准把握。

从核心素养的维度,在教材体系中用动态发展的眼光解读语文要素,把握“为什么学”的丰富内涵,语文要素的学习才能变得立体、丰富而灵动。

二、整体勾连:明确“学什么”的要义

从以上语文要素内涵的解读中可以看出,语文要素的学习不可能一步到位,而是要经历螺旋式上升的过程,这就意味着语文要素的学习内容要体现整体性和贯通性,让前后相关语文要素的学习彼此勾连、相互贯通,让同一单元的语文要素训练形成合力,构建合纵连横的教学内容体系。

1.纵向贯通,把握内容梯度

教学时,要对相似的语文要素进行整体观照,将此次教学的语文要素与前后相关的要素进行比较,明确相似的语文要素每次教学分别承担着什么任务,相互之间要怎样勾连。这样才能让分散在各册的语文要素形成有机的整体,才能精准把握每次教学的起点、突破点和生长点,实现螺旋式推进。

以六年级上册第一单元“从所读的内容想开去”这一语文要素为例,这是高年级安排的第一次有关想象的训练。中低年级时,学生进行了通过语言文字想象画面的相关训练。本单元的“想开去”,显然不同于此前的画面想象,而应从中年级画面想象的感性思维,逐渐向从多层面想开去的理性思维过渡,正如“交流平台”中提到的要“活跃思想,激发创造力”,不仅要从文字中想象画面,更要从文章内容、中心、思想感情等方面想开去,联想到相关的人事景物,引发对人生的思考、生活的感悟。因此,本次教学,就要在画面想象的基础上,渗透新的联想策略。其一,联系自己的生活经验想开去。如从文章内容联想到相关的人事景物、相似的场景;从文章阐述的道理、抒发的情感,联想到自己的生活经历,引发对人生的思考等。其二,结合自己的阅读经历想开去。如联想到相似的文章、相关的诗句、相同主题或相同作家的作品等。其三,从艺术相通的层面想开去,由语言文字联想到相关的音乐、画作或其他艺术作品等。这样教学,是对中年级画面想象的有效提升,又是对本册第七单元“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”的有机铺垫。想象的内容从单纯的画面想象,转变为相关人事景物、相关文章、相关艺术作品等的联想,从单一维度的想象向多个维度的联想拓展。想象策略也从中年级“不由自主”的画面想象,转向自觉的、有意识的比较想象、类比联想等,学生的思维也从中低年级的直觉思维、形象思维向逻辑思维、创造性思维迈进,体现了教学内容的贯通和梯度。

2.横向联系,形成教学合力

一项语文要素的落实,既要注意纵向贯通,把握梯度,又要在单元中分解,根据课文特质,明确每篇课文承担的具体任务,把语文要素的知识点、能力点分解到每一课的教学中,做到既分工又合作,形成教学合力。

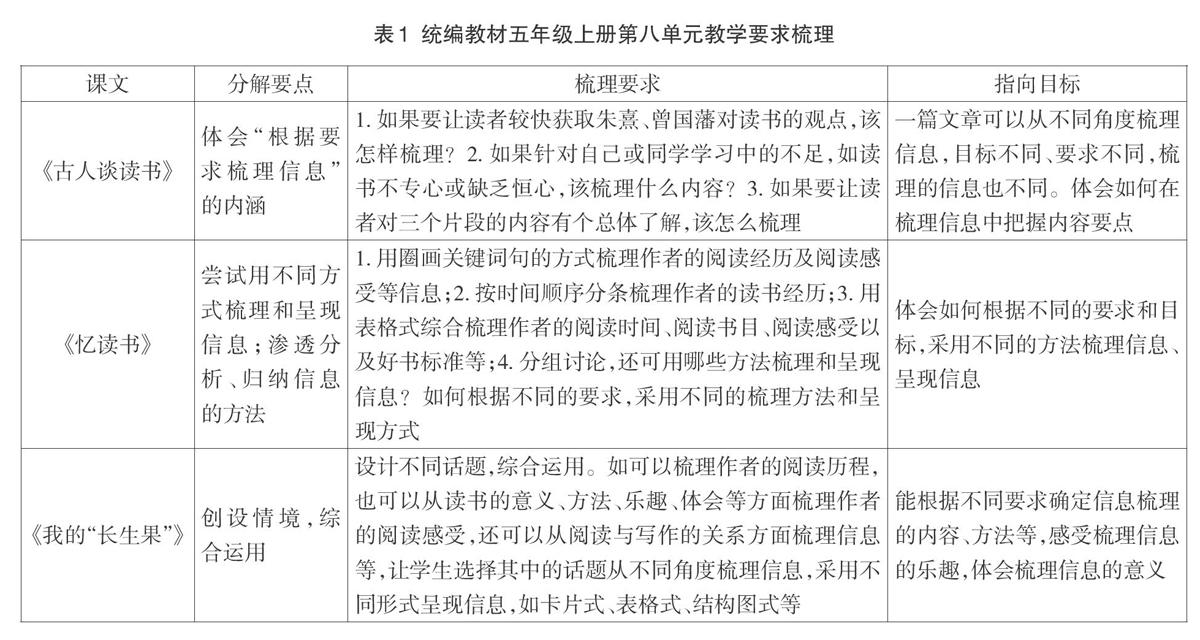

例如,五年级上册第八单元“根据要求梳理信息,把握内容要点”这一语文要素,教学时可这样分解:《古人谈读书》主要体会怎样根据不同要求梳理信息,把握内容要点;《忆读书》主要渗透分析和归纳信息的方法,初步感受信息梳理、信息呈现的不同方法;《我的“长生果”》则创设情境,让学生根据不同情境,综合运用。具体要求见表1。

此外,还可在口语交际“我最喜欢的人物形象”、习作“推荐一本书”的实践中,迁移运用“根据要求梳理信息,把握内容要点”的方法,让单元内读和写的要素相互促进,形成教学合力,体现语文要素訓练的层次性。

三、学情分析:确立“怎么学”的路径

语文要素学习路径的确立,必须基于细致、精准的学情分析。对学生而言,语文要素概括性强,较为抽象,不具有操作性,这是所有学生学习语文要素面对的难题。具体到某一学段、某一班级的学生,还须分析他们此前已具备哪些相关的知识、能力,运用过哪些相关的策略落实类似的语文要素,效果如何,是否已经内化;本次学习,学生真正的困难是什么,应给予哪些确实有效的帮助,怎样创设语境让其进行后续学习,以便更好地迁移等。如此,才能帮助学生找到最佳的学习路径。

1.细化分解,搭建支架

语文要素表述凝练,使用的行为动词也高度概括,如关注、了解、积累、感受、体会等,这就给学生的学习带来一定的挑战。教学时,只有结合具体情境将语文要素细化为操作性强的策略、路径与方法,在丰富的语境中进行“泡发”,语文要素才不至于成为抽象的概念、知识的标签。细化分解时,既可以分解语文要素的内涵,围绕内涵细化成操作性强的学习步骤,一步步达到目标;也可以把语文要素转化成问题情境,将核心问题转化为子问题群,再围绕子问题群,转化成序列活动,在活动中学习和掌握语文要素。

如五年级上册第六单元的第一项语文要素是“体会作者描写的场景、细节中蕴含的感情”。具体学习时,可将其转变成核心问题“如何在场景、细节中体会作者蕴含的感情”,然后结合“交流平台”和第二项语文要素等相关内容,细化成子问题群并明确其教学的内涵和路径。如,(1)在什么地方体会?在文中“藏着”情感的细节、场景中体会。(2)如何去体会?用联系上下文、设身处地、角色代入、结合生活实际等方法体会。(3)体会到什么程度?能“用恰当的语言表达自己的看法和感受”(第二项语文要素)。经过这样转化和细化,教学就有了抓手,学习就有了路径,语文要素才不至于成为知识的标签。接着就可围绕这些子问题展开序列活动。以《父爱之舟》为例,首先聚焦藏着父爱的关键语句,如第三自然段中的“心疼极了”“动心了”等,以及父亲背“我”上学的情景、为“我”缝补棉被的背影等。接着用联系上下文、结合生活体验等方法,体会父亲“心中蕴含的情、背上承载的爱”。如从“心疼”人手,勾连起上下文中的这些语句:“父亲同我住了一间最便宜的小客栈”“掀开席子让他看满床乱爬的臭虫和我身上的疙瘩”“父亲动心了”“他自己平时节省到极点”等,结合自己的生活经验,体会藏在字里行间的情感。与“我”同住一间房的父亲难道没有被臭虫咬?难道身上没有大红疙瘩?可他似乎忘了自己,心中只有儿子;为了儿子,平时节省到极点的他,居然也动心了,可见这“心”中藏着多么伟大的父爱啊。体会情感的过程中,引导学生“用恰当的语言表达自己的看法和感受”。这样一步步细化,为学生搭建学习支架,让学生懂得学什么、用什么方式学、该学到什么程度,看到自己学习、思考的轨迹,感受到学习的效果,语文要素的学习才能落到实处。

2.拓展延伸,有效迁移

日常教学中发现,课堂上习得的策略、方法和路径,如果不及时在多样化的语境中进行巩固、迁移,很难被学生真正内化。因此,一项语文要素的学习,不能局限于本单元,还要渗透在其他单元,更要延伸到课外阅读,让学生学会由篇达类、举一反三。

仍然以五年级上册第六单元的语文要素为例,学生已经学习了在叙事性文章中初步体会作者思想感情的方法。由此可进行拓展:写景类文章同样藏着作者的思想感情,如何体会?可结合下一单元景物描写单元进行迁移。景物描写的文章,可以从情景交融的描写中体会,如《鸟的天堂》描写大榕树的段落;可以从直抒胸臆的中心句体会,如那“‘鸟的天堂的确是鸟的天堂啊”;还可从细腻的景物描写、独特的表达方式中体会,如《月迹》一文在对月亮足迹的细腻描写中透露的情思,叠词、儿化音的运用中蕴含的情感等。这样教学,既是对前一单元语文要素学习效果的巩固和延伸,又与本单元的语文要素训练相互交融、相互促进,更为五年级下册第一单元“体会课文表达的思想感情”的学习作好铺垫。此外,还可将这一要素引向课外阅读,由篇达类,如由父母之爱的文章拓展到思乡怀亲的文章的阅读,学生对如何体会人事景物中隐藏的情感就会有较为全面的感受:从生动的情节中、感人的场景中、形象的景物描写中、独特的表达手法中,通过朗读、想象、联系上下文、结合生活体验、角色代入等方法体会文章的思想感情。

总之,只有精准把握语文要素“为什么学”“学什么”“怎么学”的丰富内涵,实现“三位一体”、多维互动,才能让语文要素在课堂上有效落地。 。

【本文系福建省教育科学“十三五”规划2019年度课题“质量检测背景下‘蜜蜂式阅读的实践研究”(编号:FJJKXB19-699)阶段性成果】