《汉语拼音方案》中辅音(声母)呼读音的感知语音学分析

2020-08-31常敏

常 敏

(南开大学 外国语学院,天津 300071)

1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议批准公布《汉语拼音方案》,我国法定的汉语拉丁化拼音方案从此诞生。汉语拼音方案采用了世界上通行范围最广的二十六个拉丁字母,方案包含字母表、声母表、韵母表、调号和标调规则、隔音规则以及省略规则六个组成部分。本文主要介绍声母表部分,其余部分与本文的讨论无关,就不一一赘述。

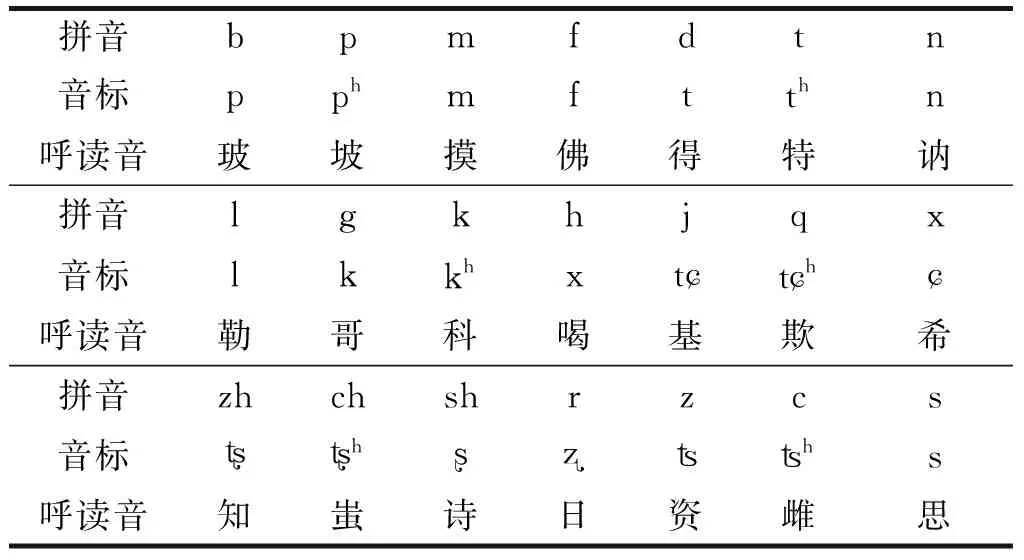

汉语拼音方案的声母一共包含二十一个辅音声母(不包括零声母),按照发音部位排列,依次为:唇音p phm f,舌尖音 t thn l,舌根音 k khh,舌面音h,舌尖后音 t ʂ t ʂhʂ,舌尖前音hs,如表一所示:

表一 汉语拼音方案声母表

声母表中的汉字便是声母的呼读音,例如汉字“玻 坡 摸 佛”,其中p phm f是声母的本音,加元音o构成的读音—po phomo fo 就是声母的呼读音。汉语字音中充当声母的都是辅音,发音不响亮,如不加上一个元音构成一个呼读音,声母自身的音值是很不容易听清楚的,加上一个元音拼合在一起后发音才会响亮,便于称说或朗读。

汉语拼音方案在唇音p phm f后增加了元音o,舌尖音t thn l与舌根音k khh后增加了元音,而在舌面音h后增加元音i、舌尖前音ts tshs后增加舌尖前元音、舌尖后音 t ʂ t ʂhʂ后增加舌尖后元音。 汉语拼音方案增加这些元音的理据何在呢?本人查阅了由邓力群先生主编,当代中国出版社《当代中国的文字改革》[2]一书,书中第三章《汉语拼音方案》的制定与推行详细地阐述了《汉语拼音方案》的制定过程与制定原则,但并未提及辅音呼读音的理据。据此,本文试图从从属音系学(Dependency Phonology,简称DP)以及感知增强(Enhancement Theory)的角度对《汉语拼音方案》中辅音呼读音做简要分析。在此之前,我们先简要的分析一下普通话辅音和元音的音段结构。

一、汉语音段结构分析

首先,我们先试着在从属音系学(Dependency Phonology)[3]独值特征理论框架内对普通话的音段结构进行分析。之所以采用独值特征理论是为了更好的体现元音与辅音之间的交互作用,进而更好的解释普通话辅音呼读音增音现象。

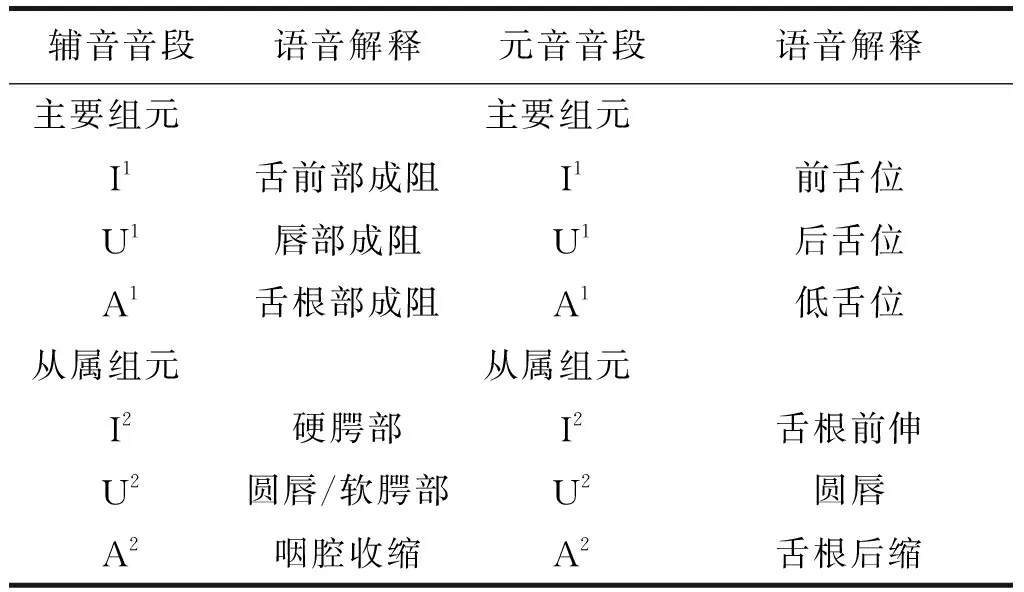

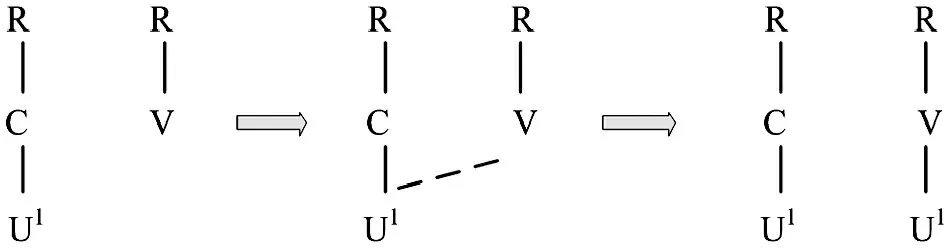

从属音系学认为,音段是由组元(component)的独值的基本成分构成的;不同类型的组元构成音势(gesture)和次音势(sub-gesture)的从属结构。组元不是直接连接在音系主干(phonological skeleton)上,而是通过由次音势、音势、范畴节点和根节点(root)构成的树形结构连接在音系主干上。同一个组元出现在不同节点下得到不同的语音解释。音段表达如图1所示:

图1 从属音系学中的音段表达

((a)里是元音,(b)里是辅音。R=根节点;V=元音范畴;Vp=元音音势;Vs=元音次音势;C=辅音范畴;Cp=辅音音势;Cs=辅音次音势;F1、F2等表示组元)

在同一层次上,例如(a)中的Vp和Vs来说,Vp是辖制节点,Vs是从属节点;在终端层次上,F1是中心组元,F2是从属组元,F3和F4之间的关系可以类推。

从属音系学中,与发音部位(由于本文的讨论只涉及发音部位,这里只介绍与发音部位相关的三个组元:/I/,/U/,/A/,所有的音段(元音和辅音)的发音部位都是由这三个组元组合而成的。这三个组元的语音解释取决于它们的上位节点。从属音系学对三个组元的具体语音解释如表二所示:

表二 三个组元的语音解释

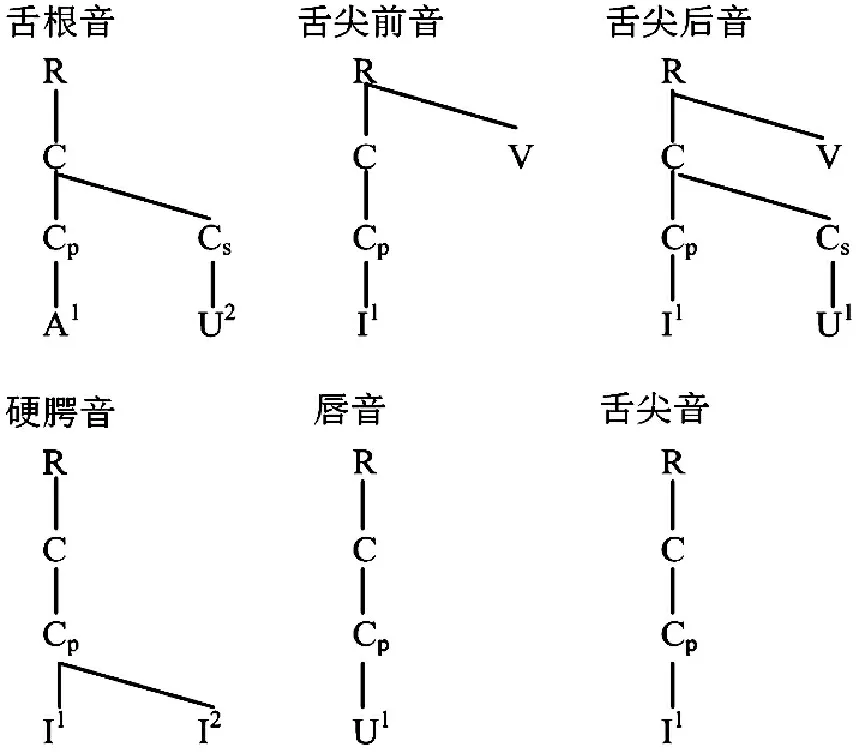

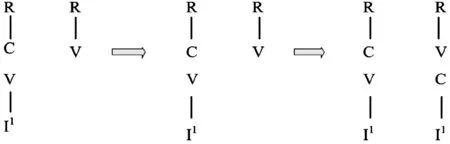

根据从属音系学的音系结构理论,普通话各个自然类辅音的音段结构如图2所示:

图2 普通话各个自然类辅音的音段结构

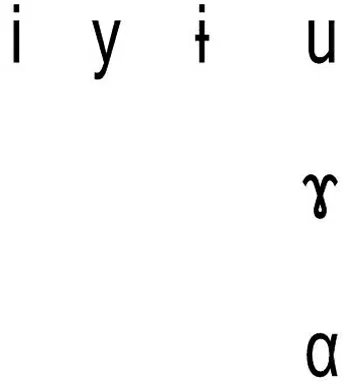

本文假设普通话底层元音有6个[4],是简单的六元音系统,如表三所示:

表三 普通话底层元音系统

在独值特征的理论框架内,六个元音的音段结构分别可以表示为:

图3 普通话元音的音段结构

二、音系分析

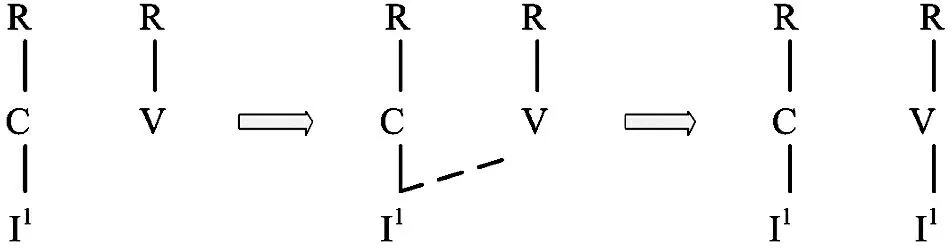

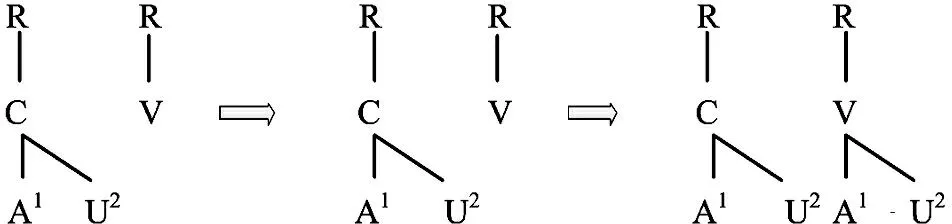

我们假设,辅音呼读音增音实际上只是增加了一个元音的根节点,并没有具体的发音部位特征的赋值。为了在表层获得语音形式(在实际说话中把所增加的元音发出来,使听话者听到),增加的元音从相邻的辅音那里获得相应的部位特征。换句话说,相邻辅音的部位特征通过特征扩散这一机制扩散到所增元音的根节点上,从而使元音获得部位特征,进而获得其语音表征。因此,普通话辅音呼读音中元音的增音过程可以分别如图4—图9所示:

图4 唇音之后元音的增音过程

图5 硬腭音后的元音增音过程

图6 舌尖前元音//的推倒过程

图6 舌尖前元音//的推倒过程

图7 舌尖后元音//的推导过程

图7 舌尖后元音//的推导过程

图8 舌尖前音后的元音的推导过程

图9 舌根音后的元音推导过程

依据以上分析,唇音呼读音所增元音应为u,硬腭音呼读音所增元音应为i,舌尖前辅音呼读音所增元音应为,舌尖后辅音呼读音所增元音应为,舌尖音辅音呼读音所增辅音应为i,舌根音辅音呼读音所增元音也应为u。这和汉语拼音方案中辅音呼读音的实际读音有悖。汉语拼音方案中舌尖音辅音呼读音中所增元音为,舌根音辅音呼读音中所增元音也为。因此,从音系上并不能完全解释汉语拼音方案辅音呼读音的增音过程,我们必须寻求其他的解释方法。

三、感知分析

本文试图从感知增强的视角出发,对汉语拼音方案辅音呼读音的增音现象做出解释。本文的观点是汉语拼音方案声母呼读音中所增元音是为了强化辅音自身的感知凸显度。我们先对感知增强[1]的理论框架进行简要地介绍。

(一)基本假设

任何一种具体语言的音段都是由区别性特征来定义的。特征的基本音势可以由发音器官(如[+后舌位])或者声学特征(如[+响音性])来定义[5]。发音器官按照基本发音音势发出的实际语音感知上可能并不显著。这时,便需要引入次要音势可以增大感知凸显度[6]。例如,英语中的擦音s和ʃ是靠[前部性](anterior)这个特征区别开的,母语者在发ʃ时增加了圆唇这一次要音势以强化ʃ和s的在感知上的区分度。问题是:这种感知增强效应是如何实现的呢?

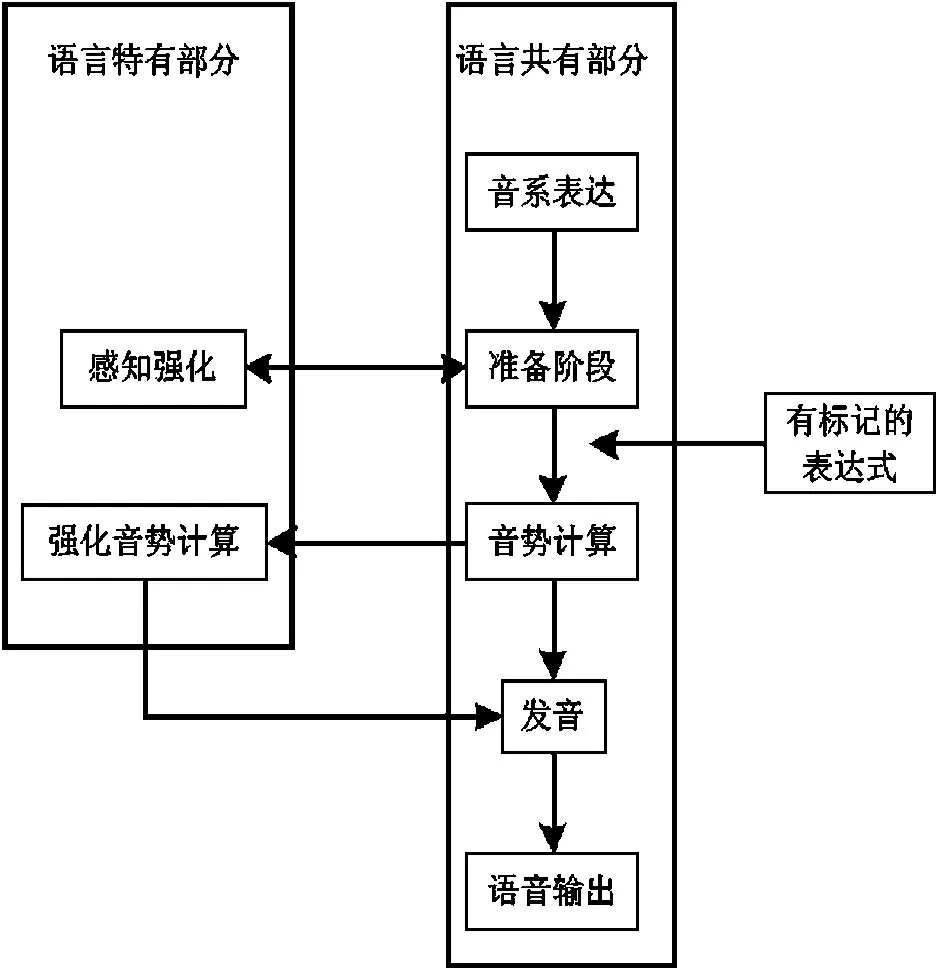

是感知强化(Enhancement)这一模块在起作用。感知强化模块通过对准备阶段(Planning Stage)进行扫描,“了解”到[前部性]这一特征并不能在感知上明显地将s和ʃ区分开来,并将准备阶段的[前部性]这一特征全部标示出来。带有标记的[前部性]特征随后进入音势计算(gesture calculations)部分,感知强化音势计算(Enhancement Gesture-Calculations)部分便会在实际发音时引入次要音势以强化感知上的区分度,如引入圆唇这一音势以强化s和ʃ在感知上的区分度。感知强化的理论模型[1](P40)如图10所示:

图10 感知强化的理论模型

擦音和塞擦音可以由[+持续性](continuant)定义。[+散布性](distributed)特征可以强化[+持续性]这一特征,[+散布性]指在唇部或在舌面沿口腔中央通道形成的封闭或阻塞相对距离,在唇部的长距离收紧即[+圆唇](英语里的ʃ)而[+高舌位,-后舌位]可以强化在舌面形成的长距离收紧。[+舌前性]这一特征可以通过拉近F3和F4,即尽量使口腔前部和后部腔体的共鸣相等得到强化,而后舌位、不圆唇可以实现口腔前部和后部腔体的共鸣相等[5]。换句话说,展唇后元音可以强化舌尖音的感知区分度。[+后舌位,-圆唇性]可以强化[-舌前性]这一特征。汉语中,由[-舌前性]定义的音段可以通过增加展唇后元音凸显其感知显著性。

(二)声母呼读音的感知强化分析

我们试图将汉语普通话辅音呼读音的分析也纳入到感知强化的分析框架中来。普通话辅音增加元音构成呼读音是为了增大辅音自身的感知凸显度。在具体分析之前,我们再回顾一下声母(辅音的)呼读音。

普通话中的o只单独出现在唇辅音之后,王理嘉(2002)认为,元音o前面往往有一个很短暂的u,o的严式标音应该是uo,唇辅音与o之间有一个过渡音u,所以唇辅音p phm f的呼读音po pho mo fo按严式标音写应该是puo,phuo,muo,fuo[7]。一些学者认为h与k khx呈互补分布,h是k khx在后面紧跟着一个前高元音i的环境中的语音变体形式。我们在分析上也采用这种看法,认为硬腭音h是舌根音k khx的变体,h在底层表达中并不存在,是推导出来的。换句话说,h总是与元音i共现,其后增加元音i构成呼读音也是无可厚非的。

因此,整套的呼读音系统中需要我们重点解释的是唇音p phm f后加u构成puo phuo muo fuo以及舌尖音t thn l与舌根音k khx后加构成tthnl和kkhx的情况。

上文已经提到,由[+continuant]定义的擦音和塞擦音可以通过增加[+distributed]这一特征得到强化。擦音和塞擦音即h,hs,tʂ tʂhʂ是通过引入特征[+高舌位,-后舌位](对应元音i)来强化在舌面形成的长距离收紧,进而凸显擦音和塞擦音的感知显著性。展唇后元音可以强化舌冠音的感知显著性,汉语拼音方案中舌冠音后增加展唇后元音来强化舌冠音的感知凸显度。[+后舌位,-圆唇性]可以强化[-舌前性](coronal)这一特征。汉语中,由[-舌前性](coronal)定义的音段为软腭音k khx,其感知凸显度可以通过增加展唇后元音(对应元音),得到强化。

(三)源自英源音译词的证据

辅音呼读音能否凸显辅音的感知显著性,或许我们可以通过英源音译词(语素)的增音现象来窥探一二。

笔者分析了取自汉代汉语词典(第五版)与汉语借词词典以及网上比较流行的120例有增音现象的音译词[8]。通过对这120例增音现象进行分析,排除了广告用词、商标用词或人名、地名等音译词中的美学因素后,观察到u没有例外地出现在唇音以后;i主要出现在舌面音h,出现在舌尖前音hs,出现在舌尖后音tʂ tʂhʂ之后;出现在舌尖音t thn l与舌根音k khx之后。现举例如下(更多语料请参见附录):

表四 英源音译词中的增音

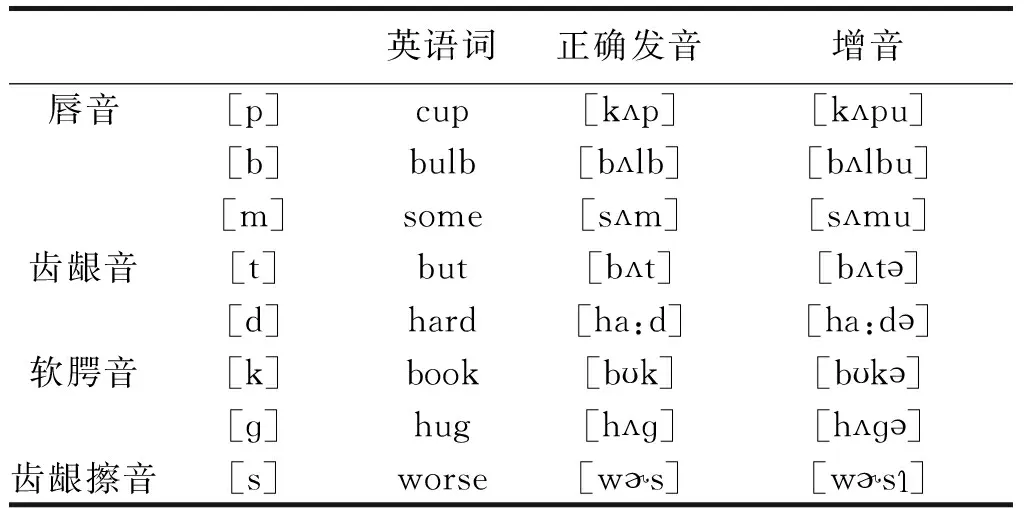

(四)源自英语初学者发音的证据

我们通过观察发现,以汉语为母语的英语初学者在运用英语进行口头交际或者朗读英语时,通常会在以爆破音和以个别辅音结尾的词或语素之后无意识地地增加元音。所增加的元音并不是随意增加的,而是受到词末辅音的限制。具体的增音现象如表五所示[9]:

表五 英语初学者发音中的元音增音

由表五可以看出,以汉语为母语的英语初学者倾向于在唇音p phm后加上一个元音u来代替不加任何元音的唇音p phm;在舌尖音t thn l与舌根音k khx后加上元音来替代不加任何元音的舌尖音t thn l与舌根音k khx。从感知的角度,我们可以理解为以汉语为母语的英语初学者认为,在唇音p phm后加上元音u,与不加任何元音的唇音在感知上最接近,而在舌尖音t thn l与舌根音k khx后加上元音与不加任何元音的舌尖音与舌根音在感知上最为接近。笔者认为,这也从侧面印证了汉语拼音方案辅音呼读音中所增元音是感知作用的结果,是为了凸显辅音的感知显著性,保证与不增加任何元音的辅音在感知上的最大相似度。

本文从感知语音学的视角出发对汉语拼音方案中辅音(声母)呼读音所增的元音音质做了简要分析。汉语拼音方案辅音呼读音之所以增加元音是为了使辅音本身的音值更清晰、更容易辨认,而在唇音p phm f后增加元音u,在舌尖音t thn l与舌根音k khx后增加元音,在舌面音h后增加元音i、舌尖前音hs增加元音、舌尖后音tʂ tʂhʂ后增加元音是为了凸显辅音感知显著性。这对汉语拼音教学有一定的借鉴意义。

注释: