PHC管桩与灌注桩静载试验的对比研究

2020-08-28安徽省建筑工程质量第二监督检测站安徽合肥230031

姚 迪 (安徽省建筑工程质量第二监督检测站,安徽 合肥 230031)

1 引言

近几年来,预制管桩凭借其施工周期、承载力高、成桩质量易控制等优点被广泛运用在合肥地区的建筑工程中[1]。但预制管桩属于挤土桩,在沉桩过程中若施工工艺处理不当,可能会对已施工完成的建筑物造成影响[2,3]。例如现阶段预制管桩压桩采用的手段大多是振动打入,合肥地区的土层以硬黏土为主,挤土效应明显,锤击震动显然会对已建成的建筑物造成一定影响[4]。在一些特殊条件下,采用灌注桩来代替管桩可以取得较好的效果。

本文以合肥市某实际工程为例,对同一场地条件下振动打入的PHC管桩与就地成孔的灌注桩分别进行静载试验,并对获得的Q-S曲线进行对比分析,结论可供类似工程参考。

2 工程概况

合肥包河某地块项目位于合肥市包河区龙川路与唐模路交口东南角。工程分为A、B两个地块,共17栋建筑,其中24层住宅1栋、23层住宅2栋、20层住宅1栋、10层住宅11栋、3层幼儿园1栋、2层养老服务用房1栋及2层配电房、3层社区服务中心1栋及单层整体地下车库。

本次研究的目标为B地块2#楼,为10层框剪结构,建筑面积总计2423.02m2。该楼原先设计有46根管桩,单桩承载力特征值1800kN(极限值3600kN),持力层主要为④层粘土。在对该楼进行管桩施工时,发现管桩打入时产生的锤击震动会对已经建设完成的B地块1#楼旁的塔吊基础产生不利影响,现场观测到塔吊基础发生明显位移,经专家讨论后将B地块2#楼的地基基础由原先设计的46根管桩变更为19根管桩(已施工完成)+29根灌注桩,其中管桩桩型为PHC 500 AB 100,单桩承载力特征值1800kN(极限值3600kN)。灌注桩桩径600mm,桩长约14m和18m,单桩承载力特征值1400 kN和1800kN(极限值2800 kN和3600kN)。

3 地质条件

根据已经完成的钻探资料,本场地地层构成如下。

①层素填土(Q4ml):黄褐、灰褐色,主要以粘性土为主,稍湿,稍密。本层厚度为0.40m~7.00m;

②层粘土(Q4al+pl):黄褐色,硬塑,含少量铁锰结核及高岭土条带,断面光滑有光泽,干强度高,韧性高。本层仅分布于A地块西侧,厚度为2.50m~4.80m;

③层粘土(Q3al+pl):褐黄色,硬塑,局部偏坚硬,含大量铁锰结核及高岭土,断面光滑有光泽,干强度高,韧性高。厚度变化较大,为3.60m~10.30m;

④层粘土(Q3al+pl):黄褐、褐黄色,硬塑~坚硬,含铁锰结核及高岭土,局部铁锰结核富集,断面光滑有光泽,干强度高,韧性高,局部位置相变为粉质粘土,底部混大量风化岩碎屑。揭露厚度为4.40m~20.00m,局部未揭穿;

⑤层全风化泥质砂岩(E):棕红色,已风化成砂状,原岩结构已被破坏且不可辨,遇水易崩解、软化,含石英碎块和云母碎片,干钻易钻进。场地普遍分布,揭露厚度为1.20m~5.10m;

⑥层强风化泥质砂岩(E):棕红色,泥质胶结结构,原岩结构已被破坏但尚可辨,局部相变为强风化砂岩,遇水易崩解、软化,干钻较易钻进。场地普遍分布,最大揭露厚度9.80m。

4 静载试验情况

4.1 试验方法

本次试验按照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)[5]中的相关要求进行,采用堆载平台堆重物反力法。

4.2 试验技术要点

本工程单桩竖向抗压静载试验,最大试验荷载为3600kN和2800kN,首级加载分别为720kN和560kN,以后各级加载分别为360kN和280kN。根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)中第4.3.5、4.3.6款,每级荷载施加后,按第5min、15min、30min测读桩顶沉降量,以后每隔15min测读一次。本次试验采用快速维持荷载法,每级荷载最少维持1h,且当本级荷载作用下的桩顶沉降速率收敛时,可施加下一级荷载。卸载时,根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)第 4.3.5、4.3.6 条,每级卸载量为加载时的两倍,每级维持15min,在第5min、15min时测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应读桩顶残余沉降量,维持时间为1h,测 读 时 间 为 第 5min、15 min、30 min。

5 静载结果分析

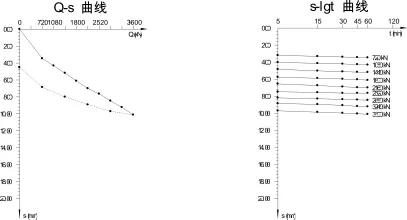

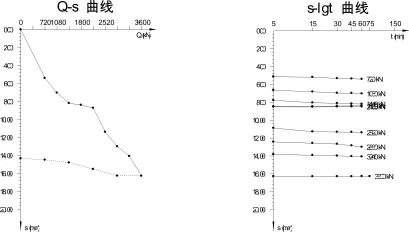

对B地块2#楼设计变更前已施工完成的12#和31#预制管桩进行静载试验,获得的结果如图1和图2所示。由图1和图2可知,12#管桩和31#管桩的最大试验荷载为3600kN,曲线在各级荷载作用下均未出现陡降,曲线属于缓变型,从s-lgt曲线看,各级荷载对应的沉降曲线均较平坦,未见明显下弯。依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)中单桩竖向抗压极限承载力的确定原则,其竖向抗压极限承载力检测值均可取最大试验荷载3600kN。其中12#管桩在最大试验荷载3600kN下的沉降为10.13mm,31#管桩在最大试验荷载3600kN下的沉降为16.29mm。

图1 12#管桩竖向抗压静载试验Q-s曲线、s-lgt曲线

图2 31#管桩竖向抗压静载试验Q-s曲线、s-lgt曲线

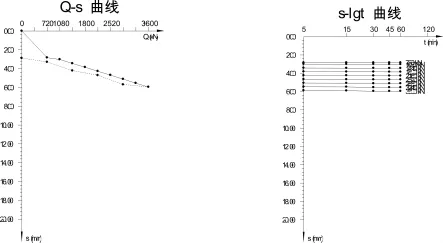

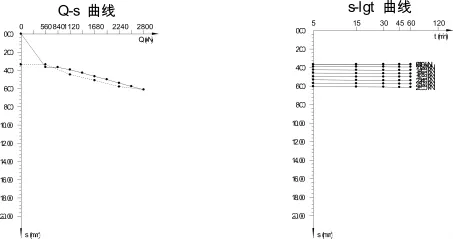

对B地块2#楼设计变更后施工完成的16#和29#灌注桩进行静载试验,获得的结果如图3和图4所示。由图3和图4可知,16#灌注桩和29#灌注桩的最大试验荷载分别为3600kN和2800kN,曲线在各级荷载作用下均未出现陡降,曲线属于缓变型。从s-lgt曲线看,各级荷载对应的沉降曲线均较平坦,未见明显下弯。依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)中单桩竖向抗压极限承载力的确定原则,16#灌注桩的竖向抗压极限承载力检测值可取最大试验荷载3600kN,29#灌注桩的竖向抗压极限承载力检测值可取最大试验荷载2800kN。其中16#灌注桩在最大试验荷载3600kN下的沉降为5.96mm,29#灌注桩在最大试验荷载2800kN下的沉降为6.12mm。

图3 16#灌注桩竖向抗压静载试验Q-s曲线、s-lgt曲线

图4 29#灌注桩竖向抗压静载试验Q-s曲线、s-lgt曲线

对B地块2#楼管桩与灌注桩的静载试验结果分析可知,在同一级荷载作用下,灌注桩的沉降要明显小于管桩。这是由于预应力管桩属于挤土桩,特别是在硬黏土区域,其挤土效应明显,可能会出现桩身上浮等现象,且管桩桩壁光滑、摩阻力小。在这些因素的共同影响下,管桩的沉降量要明显大于灌注桩。

综上,该栋楼的设计变更是可靠的,同时也表明在该区域使用管桩和灌注桩均能满足设计要求的承载力,但在同一荷载条件下,灌注桩的沉降要明显小于管桩。在今后若出现管桩捶击施工对周围的建筑物影响时,可考虑用灌注桩来替代管桩。

6 结论

本文以合肥某实际工程,对同一场地条件下振动打入的PHC管桩与就地成孔的灌注桩分别进行静载试验,并对获得的Q-S曲线进行对比分析,得到的结论主要如下。

①在特定的场地条件下,使用PHC管桩和灌注桩均能达到设计要求的承载力。

②在特定的场地条件且满足在同一荷载条件下时,灌注桩的沉降要明显小于PHC管桩。

③在今后若出现管桩捶击施工对周围的建筑物影响时,可考虑用灌注桩来替代PHC管桩。