基于GIS的南昌市1995—2015年土地利用时空变化分析

2020-08-27李亦佳陈竹安

李亦佳,陈竹安,2,3*

(1.东华理工大学测绘工程学院,330013,南昌 ;2.流域生态与地理环境监测国家测绘地理信息局重点实验室, 330013,南昌;3.江西省数字国土重点实验室,330013,南昌 )

0 引言

土地是人类赖以生存的重要载体之一,人们所进行的生产活动均离不开土地[1]。土地利用/覆被变化(LUCC)是全球环境变化的主要原因之一,是全球可持续发展和环境变化研究的重要问题之一[2],同时也是自然因素和人类行为共同影响的结果,对当地的经济发展、生态环境的保护以及提高全人类生活水平质量起着至关重要的作用[3]。在全球一体化和社会化的背景下,土地利用/覆被变化已经成了全球热点问题之一[4-5]。

近年来,国内外有许多学者对土地利用/覆被变化进行分析和研究。其中Appiah 等学者运用 GIS和 RS技术分析了加纳城郊结合部土地利用/覆被变化的特征[6],Enaruvbe运用监督分类以及非监督分类方法相结合分析了土地覆被时空变化的模式以及速率[7]。在国内的相关研究中,大部分学者选择土地利用空间分析指标,例如土地利用程度综合指数,土地利用动态度、缓冲区方法以及预测模型等,从土地利用变化速率、土地利用变化量、土地利用类型 转换等层面上研究土地利用时空变化特征[8-13]。其中,巩杰等运用移动窗口法、景观指数和土地利用转移矩阵研究甘肃省酒泉市绿洲化与景观破碎化的时空变化[11];王德智等运用了土地利用结构信息熵、土地利用程度变化模型及缓冲区梯度带方法等分析海口市海岸带分析土地利用时空变化特征[12];岳东霞等运用CA-Markov模型的方法模拟,预测以及验证石羊河流域土地利用时空变化[13];徐睿择等运用元胞自动机、马尔可夫模型以及多准则评价方法对郑州市土地利用变化进行模拟预测研究[14]。

21世纪以来中国城市迅速发展,中东部地区建设用地快速扩张,城市化正在迅速推进当中。而近20 a来是江西省实行中部地区崛起计划、鄱阳湖经济生态区规划等重要国家经济生态区域战略规划的重要时期。南昌市作为江西省的省会,历史悠久,被评为世界最具有经济活力的城市之一[15-17],由于南昌市城市化快速推进、社会经济快速发展以及国家一系列战略规划政策的实行,建设用地需求量不断增长,土地利用受人类活动影响十分显著,生态环境愈发脆弱。为此,本研究借助GIS与RS平台,针对1995—2015年南昌市土地利用变化进行特征性分析,并进行空间格局变化驱动力分析,对未来的土地利用/覆被变化提供具体的针对性举措,为将来的土地利用规划提供科学依据。

1 研究区概况

南昌市位于江西省中部偏北,赣江、抚河下游,鄱阳湖西南岸,古称“豫章”“洪都”。位于东经E115°27′~116°11′之间,北纬N28°09′~29°11′之间。东南以平原为主,地势相对平坦,西北为丘陵地带,地势较为陡峭。南北最大纵距约为121.1 km,东西最大横距约为108.3 km。南昌市属于亚热带季风气候,气候湿润温和,夏天较热,冬天较寒冷。近年来,南昌市经济发展迅速,建设用地扩张明显,城市化速度显著加快。作为重要的交通枢纽和广电产业基地,2018年南昌市地区生产总值(GDP)为5 274.67亿元,城镇化率达到了74.23%。

图1 南昌市区位图

2 基础数据以及研究方法

2.1 基础数据

本文研究数据来自南昌市统计年鉴、政府公报,以及1995年、2005年以及2015年的南昌市3期遥感影像数据,其中遥感影像数据来源于全国土地利用数据产品,全国土地利用数据产品主要以Landsat TM/ETM/OLI遥感影像为主要数据源,经过影像融合、几何校正、图像增强与拼接等处理后,通过人机交互目视解译的方法,结合土地利用分类,采用ENVI5.1软件提取建设用地、林地、水域、耕地、其他用地5种土地类型。利用ArcGIS随机选点功能选取400个点,得到1995年、2005年、2015年3期数据。全国土地利用数据产品的影像分辨率为30 m,经检验其Kappa系数均在85%以上,符合本文研究的精度。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用动态度 土地利用动态度是指某研究区一定时间内某种特定土地利用类型的数量变化速率,土地利用类型的动态变化过程主要通过土地利用动态度来表达。

单一动态度(LCDIi)表示的是区域内土地利用类型变化与研究时段的比值,主要体现了单个土地利用类型在一定时间内的变化速度与变化幅度。

(1)

双向动态度(BLCDIi)描述的是土地利用变化的方向和过程,反映土地利用变化的剧烈程度,可以说是对LCDIi的补充。

(2)

式中:LCDIi为i类土地利用类型的单一动态度,Uim为i类土地利用类型结束时的面积,Uin为i类土地利用类型开始时的面积,T为研究时段间隔。BLCDIi为i类土地利用类型的双向动态度,∑Uij为第i类土地利用类型面积转为其他土地利用类型面积之和,∑Uji为其他土地利用类型面积转为第i类土地利用类型面积之和,Ui为开始时第i类土地利用类型的面积。

2.2.2 土地利用类型转移矩阵 土地利用类型之间的相互转换情况主要利用土地利用转移矩阵来实现。土地利用类型转移矩阵是马尔科夫模型在土地利用变化方面的应用,能够定量地说明土地利用类型之间的相互转换情况,以及不同地类之间相互转移比例和速率等特征。

(3)

式中:Sij代表n×n矩阵,S代表面积 ,n代表土地类型数 ,i、j分别代表研究期初和研究期末的土地类型。

3 结果与分析

3.1 土地利用结构变化

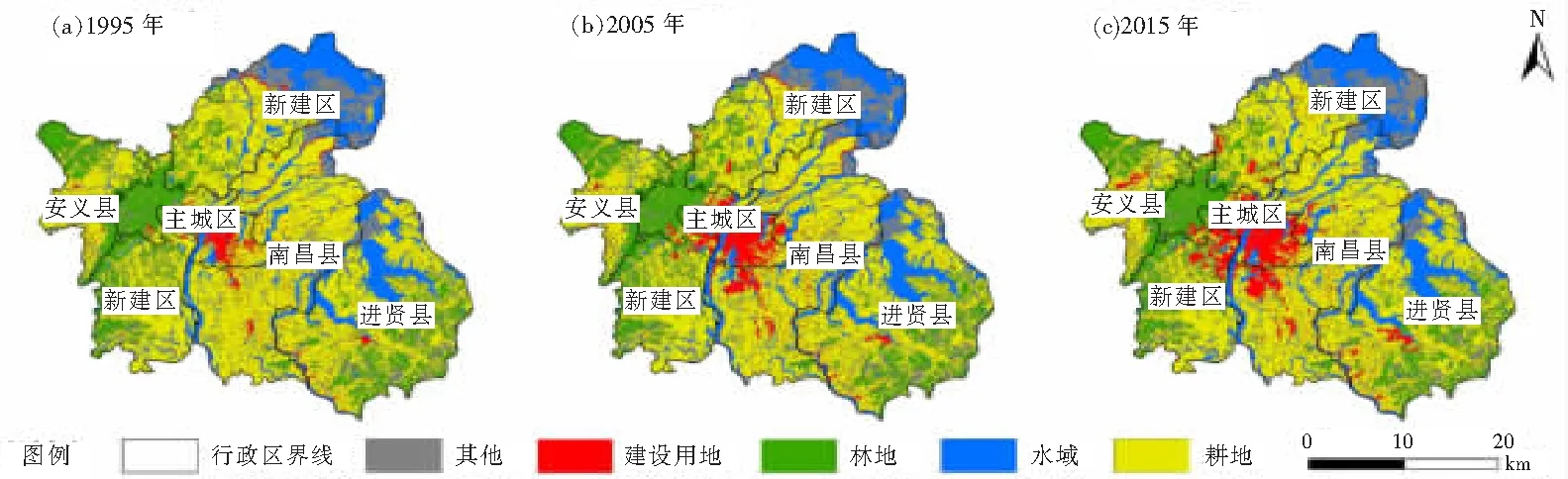

对南昌市土地利用类型进行划分,得到南昌市1995年、2005年、2015年土地利用分类图(图2)。根据南昌市3期土地利用分类图可以得到,南昌市土地利用结构主要以耕地、林地和水域为主,其中耕地分布最为广泛;林地主要分布于主城区和安义县西北部,进贤县南部;水域和其他用地主要分布于新建区北部方向、进贤县西北部方向以及南昌县北部方向,此外主城区内也存在少量的水域;建设用地在主城区分布最广。

图2 1995年、2005年和2015年南昌市土地利用类型

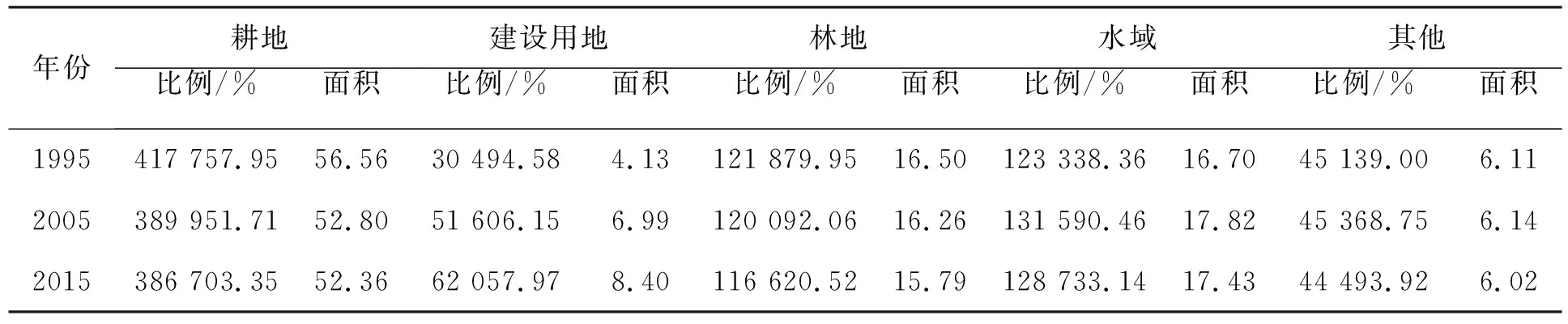

对比南昌市土地利用类型比例(表1),可以看出其明显的升降特征。建设用地所占比例逐年上升,增幅达31 563.39 hm2,所占比例从1995年的4.13%上升到2015年的8.40%。耕地与林地所占比例逐年下降,其中耕地下降幅度最大,20 a间耕地减少了31 054.60 hm2,所占比例从1995年的56.56%减少至2015年的52.36%。林地所占比例从16.50%减少至15.79%,水域所占比例从16.70%上升至17.43%,其他用地所占比例从6.11%减少至6.02%,可知林地、水域、其他用地的比例结构总体变化不明显。由此可见,快速城市化的过程中主要以建设用地侵蚀耕地为主。

表1 1995年、2005年、2015年南昌市土地利用面积对比/hm2

3.2 土地利用转移分析

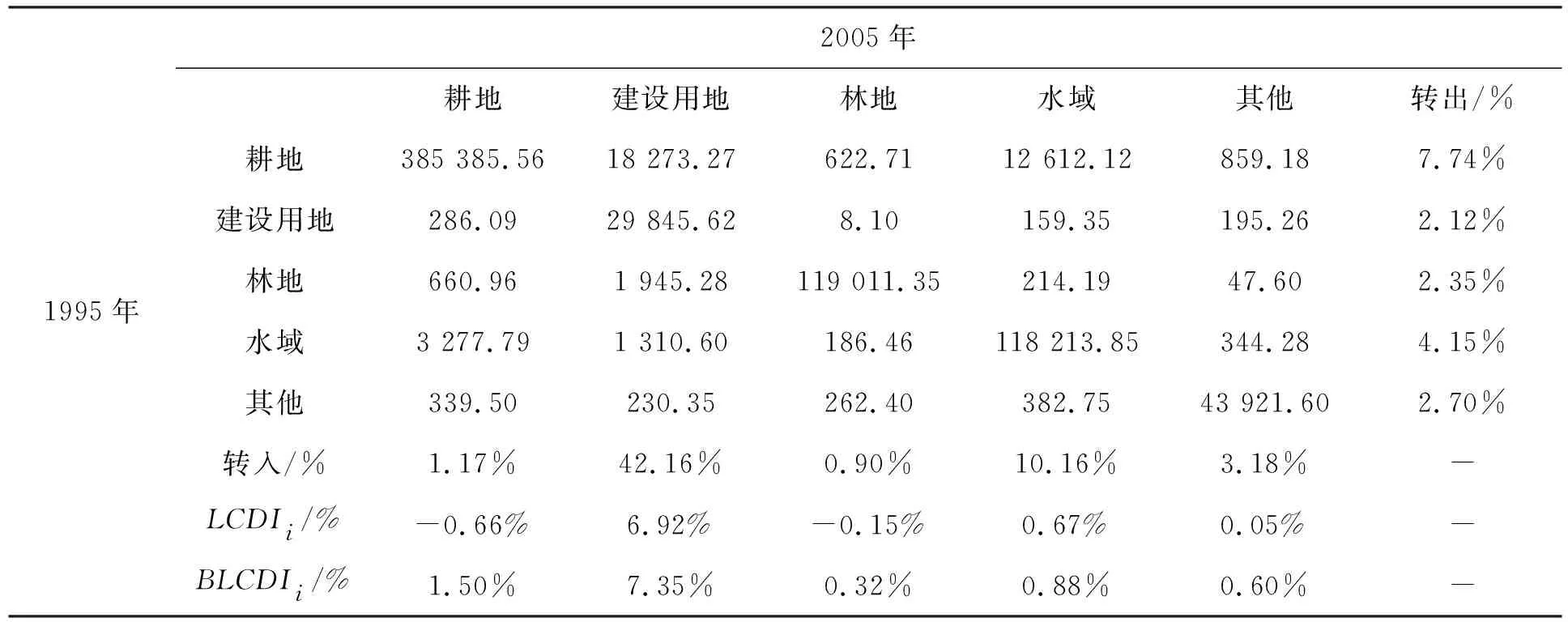

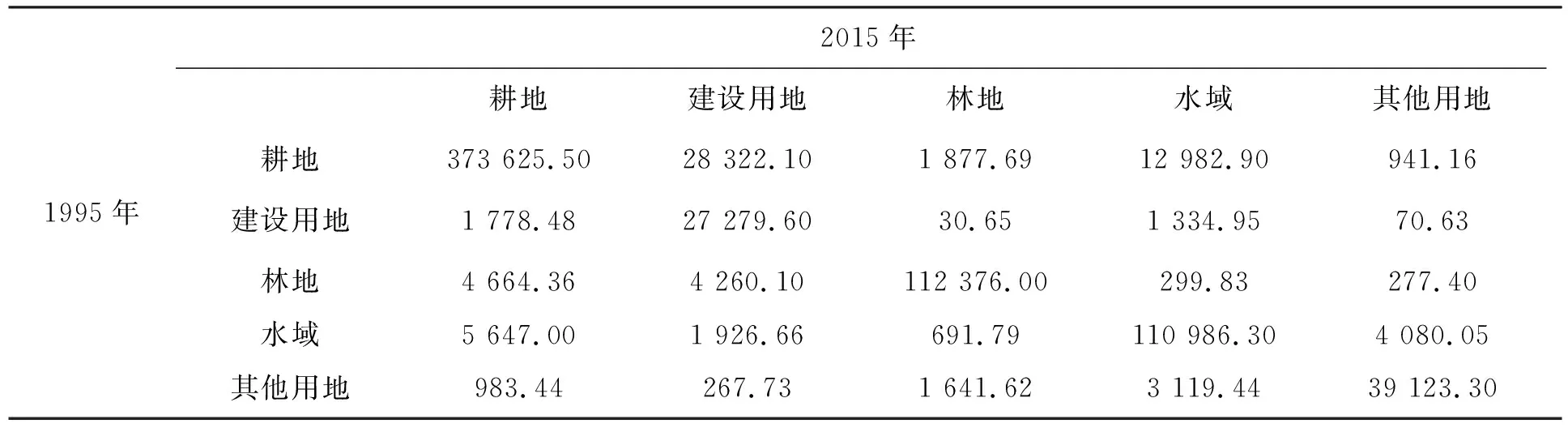

为了进一步分析其土地转移具体的方向,本文继续分析了南昌市1995—2005年以及2005—2015年土地利用转移矩阵。

1)利用1995—2005年土地利用转移矩阵(表3)分析可得,1995—2005年南昌市耕地与林地的面积在减少,其余都在增长。其中,建设用地转入与转出百分比相差了40.04%,耕地相差了-6.57%,水域相差了6.01%,而林地、其他用地分别相差了-1.45%、0.48%。说明在1995—2005年内,南昌市变化最剧烈的土地利用类型是建设用地,其次是耕地和水域。建设用地单一动态度最大,表明南昌市土地利用转移具有一定的方向性,快速城市化进程中主要是以建设用地的区域扩张为主;而双向动态度又是反映土地利用类型动态转换速度的指标,从中可以看出,1995—2005年快速城市化进程中的土地利用变化方向主要为建设用地与耕地之间的相互转换,并且建设用地的转换速度远大于耕地的转换速度。

表3 南昌市1995—2005年土地利用转移矩阵/hm2

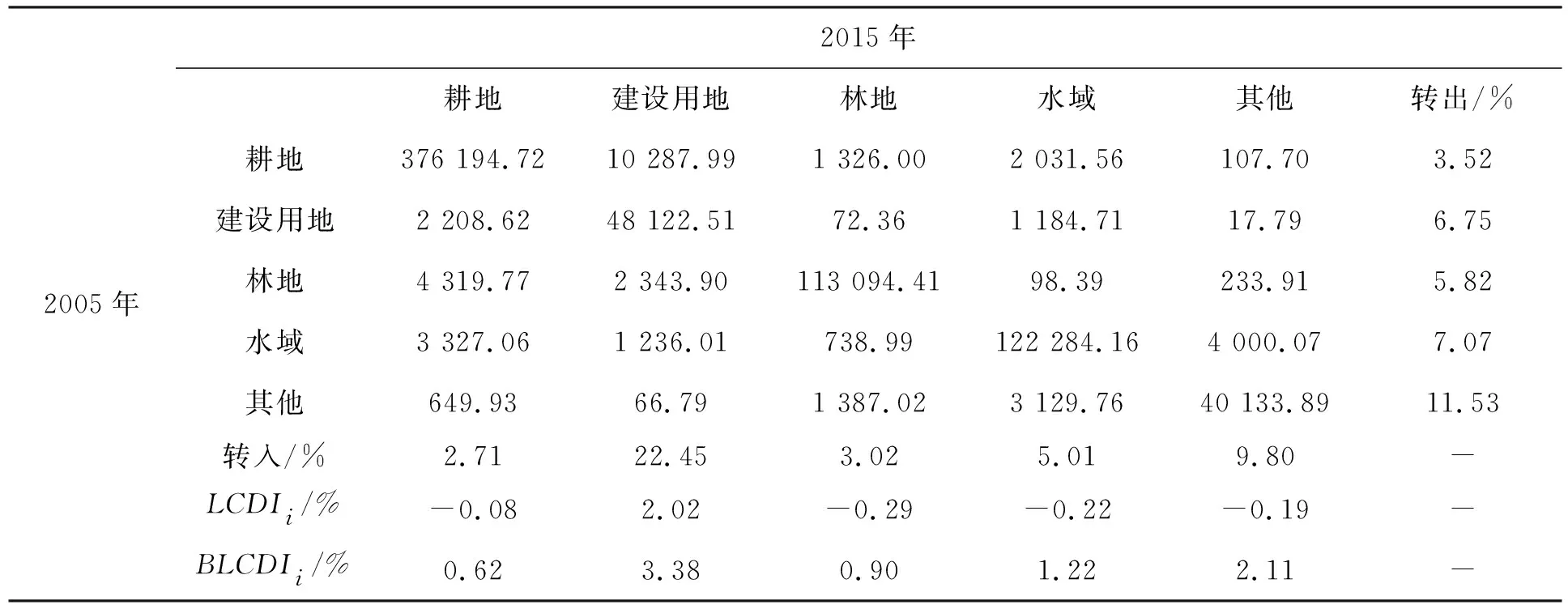

2)利用2005—2015土地利用转移矩阵(表4)分析可得,2005—2015年南昌市除建设用地面积在增长外其余的用地类型面积都在减少,但是总体来说土地利用转移速度较上阶段变化速度稍有减缓。其中,建设用地转入与转出百分比相差了15.7%,耕地相差了-0.81%,而水域、林地和其他用地分别相差了-2.06%、-2.80%和1.73%。建设用地的单一动态度依旧最高,说明了城市化进程中建设用地的增长是主流趋势,为客观地理现象。同时耕地被侵蚀的速率明显小于上一阶段,这是由于南昌市政府在2005年后出台了一系列的耕地保护政策,使得耕地的转出受到了制约。由双向动态度可以得知,建设用地和其他用地转移速率相对较高,说明这两者转换相对较频繁。这是由于南昌市在“十二五”规划期间强调生态文明建设战略研究以及“十三五”强调的“田园城市”布局结构,使得其余用地类型的转换受到了制约。

表4 南昌市2005—2015年土地利用转移矩阵/hm2

3.3 土地利用空间变化分析

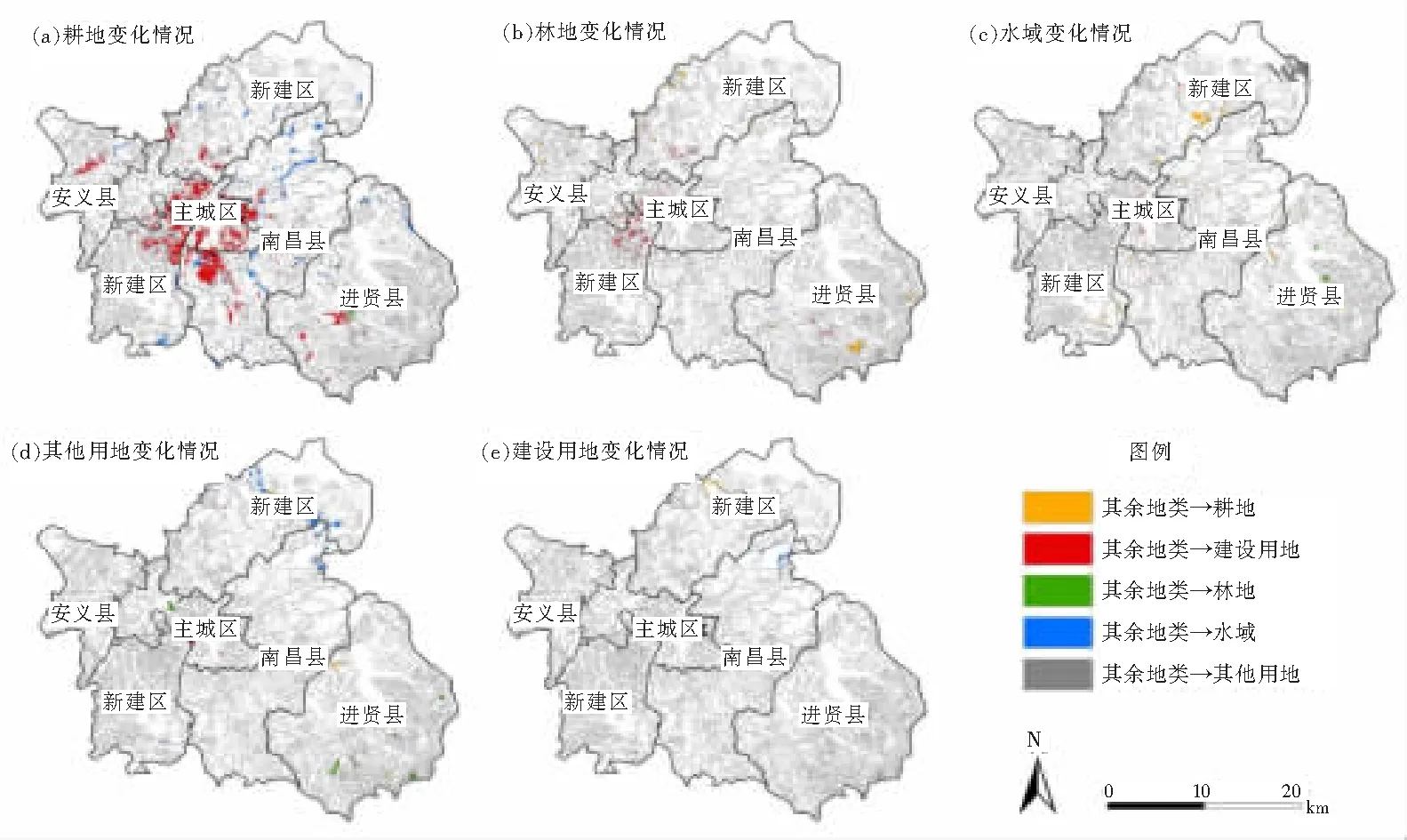

为了进一步分析1995—2015年的土地利用总体变化特征,利用ArcGIS将1995年、2015年2期土地利用现状数据进行空间分析叠加,分析得到1995—2015年土地利用类型的空间变化示意图(图3),对各类土地利用类型的变化面积进行数理统计分析后得到南昌市1995—2015年土地利用转移情况(表5)。

表5 南昌市1995—2015年土地利用转移情况/hm2

图中白色地块为土地利用类型未发生改变或初始地类为其他的类型的地块

3.3.1 耕地转移空间变化 1995—2015年耕地一共向其余类型的用地转移了44 123.85 hm2,是所有土地类型中转移量最大的用地类型,几乎所有地区均有分布。其中耕地向建设用地一共转移了28 322.10 hm2,占所有耕地转出面积的64.20%,可知其转出的主要用地类型是建设用地。耕地向建设用地的转移主要集中在主城区和南昌县、新建县的交界处,而由于南昌市北部靠近鄱阳湖,居民以农业、渔业为主,鲜有耕地转为建设用地的情况。其空间变化的分布规律为“以主城区为中心,逐渐向四周扩散”;另外,耕地向水域一共 转移了12 982.90 hm2,占所有耕地转出面积的29.42%。耕地向水域的转移主要集中在南昌县和新建区的部分地区,这种转移呈破碎状分布。此外,耕地向林地以及其他用地分别转移了1 877.69 hm2、941.16hm2,分别占耕地转出面积的4.25%和2.13%。耕地转为林地以及其他用地的现象较少,仅在进贤县内有少量的转移。

3.3.2 林地转移空间变化 1995—2015年林地一共向其余类型的用地转移了9 501.69 hm2,主要发生在主城区和新建区的交界处、进贤县南部以及安义县北部。其中林地分别向耕地和建设用地转移了4 664.36 hm2和4 260.10 hm2,分别占所有林地转出面积的49.10%以及44.83%,可知其转出的主要用地类型是耕地和建设用地。林地转为建设用地的现象多发生在主城区和新建县的交界处,主要发生在赣江沿岸地区,其空间分布变化规律为“分散变化,沿江多变”;林地转为耕地的现象多发生在进贤县南部、新建区北部以及安义县西北部,主要分布在靠近城市边界的地带。此外,林地分别向水域和其他用地转移了299.83 hm2和277.40 hm2,分别占林地转出面积的3.15%和2.91%,林地转为水域以及其他用地的现象较少。

3.3.3 水域转移空间变化 1995—2015年水域一共向其余类型的用地转移了12 345.5 hm2,主要发生在新建区、进贤县和主城区内。其中水域分别向耕地和其他用地转移了5 647.00 hm2和4 080.05 hm2,分别占所有水域转出面积的45.74%以及33.05%,可知其转出的主要用地类型是耕地和其他用地。水域转为耕地的现象多发生在新建区、南昌县和进贤县内,呈破碎状变化;水域转为其他用地的现象多发生在新建区东北部靠近鄱阳湖地带,其空间分布分布规律为“集中分布,靠湖多变”。另外,水域向建设用地转移了1 926.66 hm2,占所有水域转出面积的15.60%,其多发生在主城区中部靠近赣江的地带。

3.3.4 其他用地转移空间变化 1995—2015年其他用地共向其余用地类型转移了6 012.23 hm2,主要发生在新建区和南昌县的北部以及进贤县的南部。其中其他用地向水域转移了3 119.44 hm2,占所有其他用地转出面积的51.88%,可知其转出的主要用地类型是水域,其多发生在新建区北部与南昌县内,集中于新建区和南昌县的交界处。另外,其他用地向林地转移了1 641.62 hm2,占所有其他用地转出面积的27.30%,其多发生于进贤县的南部。

3.3.5 建设用地转移空间变化 1995—2015年建设用地共向其余用地类型转移了3 214.71 hm2,其转出的主要用地类型是耕地和水域,分别转移了1 778.48 hm2和1 334.95 hm2,占所有建设用地转出面积的55.32%和41.52%,主要发生在新建区中北部和南昌县北部。由于耕地、水域、林地和其他用地向建设用地转换存在一定程度上的不可逆性,在城镇中建设用地向耕地、水域、林地和其他用地转换的现象几乎未出现。

3.4 驱动因素分析

影响土地利用空间格局变化的驱动因素包括自然环境和社会活动,其中自然环境主要包括地形、地貌、气候、水文等方面因素,对土地利用类型的变化起着制约的作用;而社会活动则是土地利用类型变化的主要诱因。本研究根据1995—2015年南昌市社会与经济发展的数据,结合社会条件,选取了人口总数,全市GDP,非农人口人数,农业人口人数,第一、第二、第三产业所占比重,地方财政收入与支出,固定资产投资额,住房投资额,工业总产值,房屋竣工面积等13个指标,运用SPSS软件实现主成分分析法,发现第一主成分的累积方差贡献率超过90%,其与人口总数、非农业人口数、全市GDP,三大产业结构比重以及地方财政收入与支出等人口、经济要素密切相关,第二主成分与南昌市行政政策有关。

3.4.1 社会经济的发展 20 a来,南昌市GDP从1995年的245.41亿元上升到2015年的4 000.01亿元,增加了3 754.60亿元,年均增长率为14.97%;固定资产投资额从1995年的83.14亿元上升到4 021.47亿元,年均增长21.27%;地方财政收入与支出分别增加了379.2亿元和532.97亿元。在此期间,建设用地面积增加了31 563.39 hm2,年均增长3.61%。所以,社会经济的发展会影响土地利用方式发生转变,促使土地利用变化,使得南昌市建设用地显现出扩张的趋势。

3.4.2 人口增长 人类与土地之间是相互作用、相互影响的关系,即土地给人类提供生活所必需的物质资源,而土地利用的方式也被人类自身活动所影响。所以,人类活动是土地利用变化的重要影响因素之一。而人口增长是人类活动的重要表现,土地利用类型的需求会随着人口的增长而改变。据统计,1995—2015年年末南昌市总人口数从395.16万上升到520.38万,非农人口由153.29万上升到268.54万,比例分别为38.8% 和51.60%,年均增长率为2.84%。可知人口增长是土地利用发生变化的主要驱动因素之一。而随着城市化的进程,非农人口在逐步增加,导致大量的耕地、林地向建设用地转移。

3.4.3 产业结构的调整 1995—2015年,南昌市政府坚持第二、第三产业并举,新兴工业与传统农业协调发展,产业结构得到了合理的调整,实现了经济的快速发展以及经济结构的优化。15年间,南昌市三大产业结构的比重由16.0:46.0:38.0调整到4.3:54.5:41.2,第一产业比重明显降低,第二、第三产业比重显著提高。 由于第一产业以耕地和林地的利用为主,第二产业和第三产业以建设用地的利用为主,所以产业结构的调整对土地利用方式以及土地利用类型的变化产生了较为显著的影响。

3.4.4 政策因素 《南昌市城市规划(2003—2020年)》 提出做强和做大中心城,适度拓展中心城用地,发挥次中心城镇各自特色职能,促进小城镇发挥。形成以中心城为核心,次中心城为主体,重点建制镇为基础,并辐射到广大农村居民点的多层次、网络状的城镇体系。《南昌市土地利用总体规划(2006—2020年)》从宏观上对土地利用进行调控,坚持协调土地利用与生态建设,全面拓展生态空间,协调用地之间的矛盾,提高土地利用效率。同时《南昌市国民经济和社会发展第十二个五年计划》和《南昌市国民经济和社会发展第十三个五年计划》强调生态文明的战略研究以及“田园城市”的布局结构,加强了建设用地和其他用地之间的相互转换,在2005—2015年内建设用地扩张的速率逐渐减小,斑块逐渐趋于破碎化,同时一系列的耕地保护政策使得耕地的转移受到了制约,一定程度上保护了耕地。

4 结论

本研究对南昌市1995年、2005年、2015年3期遥感影像进行目视解译和监督分类,获得了各期土地利用类型图,通过运用土地利用转移矩阵和土地利用动态度的方法分析了1995—2015年南昌市土地利用类型的演变规律以及特征,并分析其空间位置的变化,得到以下结论:

1)1995—2015年南昌市土地利用结构主要以耕地、林地和水域为主,其中耕地分布最广泛。20 a来南昌市土地利用类型变化较大,期间建设用地和水域呈现出上升的趋势,其中上升幅度最大类型是建设用地,20 a间增加了31 563.39 hm2;而其他类型用地面积均呈现下降的趋势,降幅最大的用地类型为耕地,20 a间减少了31 054.60 hm2。

2)通过2个阶段的土地利用转移矩阵分析可知,1995—2015年南昌市变化最剧烈的土地利用类型是建设用地,其次为耕地。建设用地在2个阶段的单一动态度值均为最大,说明1995—2015年间南昌市以建设用地的扩张为主。通过双向动态度可知,在1995—2005年以建设用地和耕地间的相互转换为主;而在2005—2015年以建设用地和其他用地之间的相互转换为主,建设用地的扩张和耕地被侵蚀的速率明显小于上一阶段。可见南昌市在城市扩张中,以建设用地侵蚀其余用地类型为主,城市扩张的速率在减慢。

3)通过1995—2015年南昌市土地利用空间变化分析可知,研究区内土地变化整体呈“中部变化大四周变化小,耕地转出量大其余用地转出量小”的态势。耕地主要转移为建设用地,主要发生在主城区和南昌县、新建县的交界处,空间变化分布规律为“以主城区为中心,逐渐向四周扩散”;林地主要转移为耕地和建设用地,主要发生在主城区和新建区的交界处、进贤县南部以及安义县北部,呈破碎状变化;水域主要转移为耕地和其他用地,主要发生在新建区、进贤县和主城区内;其他用地主要转移为水域,主要发生在新建区北部与南昌县内;建设用地在20 a内发生的转移较少。从变化斑块的空间分布来看,研究区内各地类变化较为破碎,发生大面积转移斑块的较少。

4)运用主成分分析法对南昌市土地利用变化因素进行分析,发现引起1995—2015年南昌市土地利用变化的主要驱动因素有社会经济的发展、人口增长和产业结构的调整;此外,国家政策和区域政策与规划也对南昌市土地利用变化起着重要的作用。