局限型淋巴瘤样丘疹病一例

2020-08-25董玲玲张玮琨孔祥君聂振华

董玲玲 张玮琨 孔祥君 聂振华

1天津中医药大学,天津,300193;2天津中医药研究院附属医院皮肤科,天津,300120

临床资料患者,女,48岁。右下肢散在红色丘疹、结节、部分破溃结痂反复发作3年余。患者3年前无明显诱因右下肢出现绿豆大红色丘疹、结节,无明显自觉症状,未予重视,后皮损自行破溃、结痂,1个月后自愈,遗留色素沉着。6个月后右下肢再次出现类似皮疹,就诊于当地医院,用药后症状好转(具体药物不详)。近期皮疹再次出现,为明确诊断就诊于我院门诊。发病前无外伤史,自发病以来无发热恶寒、体重无显著改变,家族无类似疾病者。

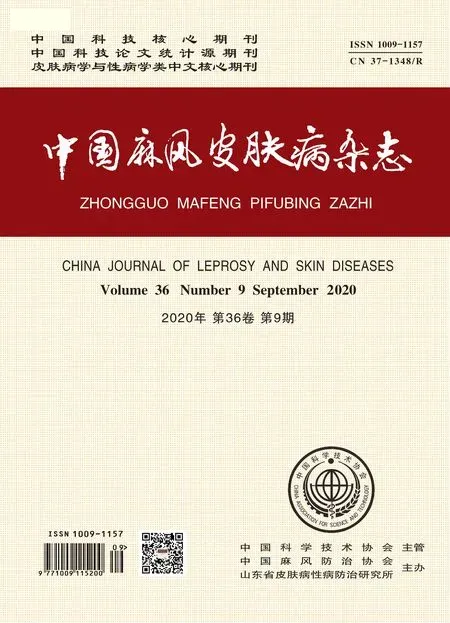

体格检查:系统检查未见异常。皮肤科检查:右下肢散在直径0.5~1 cm的暗红色斑丘疹、结节,沿Blaschko线分布,部分皮损中央坏死、结痂,周围有红晕,伴轻度压痛(图1、2)。

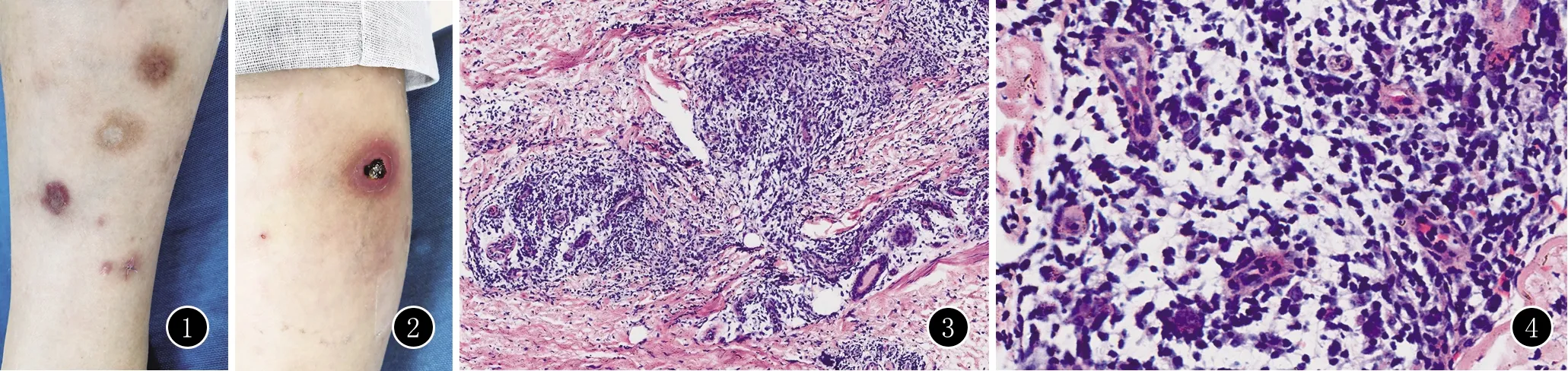

图1 右下肢散在丘疹、结节,局部遗留色素沉着 图2 右下肢屈侧皮损中央坏死结痂,周围有红晕 图3 淋巴细胞围绕血管,呈灶性分布(HE,×100) 图4 部分单一核细胞轻度异型性,可见大细胞(HE,×400)

实验室检查:血尿常规未见明显异常。

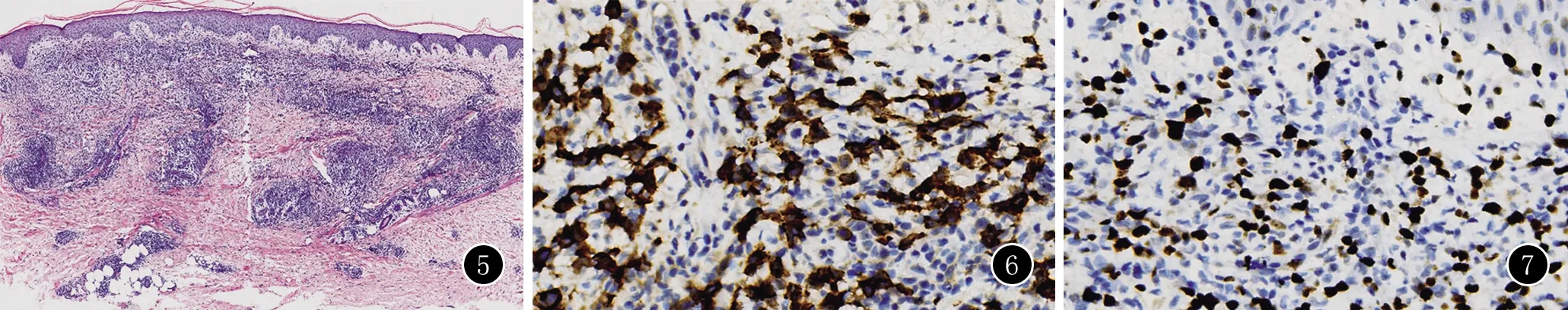

皮肤组织病理示:淋巴细胞、炎性细胞大致呈楔形生长,以血管及附属器周围为著,最深处至皮下脂肪层浅层。在不等量正常淋巴细胞、中性粒细胞、嗜酸粒细胞及组织细胞的背景中,可见散在或簇状分布的异型细胞,形态类似免疫母细胞样(体积较大,3~4倍正常淋巴细胞大小,核浆比增大,胞浆嗜碱),部分异型细胞的单一核体积较大、核深染,可见“镜影样”双核Reed-Sternberg细胞(简称R-S细胞)(图3~5)。免疫组化:CD30(+)对应大细胞阳性、CD4(+)、CD3(+)、Ki-67约30%(+),CD8少数(+),CD20及CD79a阴性(图6、7)。

图5 真皮内淋巴细胞呈楔形浸润(HE,×40) 图6 CD30+(免疫组化,×400) 图7 Ki-67约30%(+)(免疫组化,×400)

根据临床表现、组织病理及免疫组化诊断为局限型淋巴瘤样丘疹病(lymphomatoid papulosis,LyP)A型。

治疗与随访:患者放弃治疗,目前处于长期随访中。

讨论淋巴瘤样丘疹病(LyP)是一种慢性、复发性、低度恶性皮肤淋巴瘤。病因及发病机制尚不明确,可能与病毒有关。皮损好发于躯干及四肢近端[1],可自愈,愈后遗留色素沉着或色素减退斑。其临床生物学行为良性,组织病理学呈恶性改变。组织病理分型目前分为ABCDE五型,A型又称组织细胞型,是LyP最常见的组织病理类型,约占75%;B型又称蕈样肉芽肿(Mycosis fungoides,MF)型,浸润细胞多呈脑回状,具有亲表皮性;C型为间变性大细胞淋巴瘤型,真皮内可见片状非典型大细胞浸润,炎症背景不明显;D型为CD8+、CD30+的淋巴细胞亲表皮浸润;E型为非典型淋巴细胞亲血管浸润。除此之外尚有亲毛囊型LyP、双相性生长模式型LyP、亲汗腺型LyP等特殊病理类型的相关报道[2]。

本病绝大多数患者愈后良好,5年生存率为100%[3],但有15%~20%的患者可以发展为MF、原发性皮肤CD30+大细胞淋巴瘤、霍奇金病、淋巴结的非霍奇金淋巴瘤[4]。目前的治疗手段可以改善局部症状,但不能改变LyP的自然病程,也不能降低其转化为淋巴瘤的风险,所以对于局限型LyP不需要特别积极的治疗。对于年龄较大、皮损持续时间较长或出现较大的结节肿块、克隆性T细胞受体基因重排检测阳性的患者,除外禁忌证后必要时可以应用甲氨蝶呤、放疗等手段治疗以缓解病情,需要长期随访。本例患者特殊之处为病史3年,皮疹只反复发作出现于右下肢,未出现于身体其他部位,有沿Blaschko线分布的趋势。发病原因不明,可能与黏附分子表达调控异常、局部某些细胞表面抗原激活过程出现异常等有关[5]。

考虑到CD30+并非LyP的特异性标志物,本病需要与下列疾病相鉴别[6]。急性痘疮样苔藓样糠疹:临床表现与LyP很相似,但起病急、病程短、多发于儿童,不易出现较大的结节性损害,愈后留有痘疮样瘢痕,组织病理浸润的少量淋巴细胞多为CD8+,缺少CD30+间变性大细胞。变应性皮肤血管炎:皮损好发于下肢,表现为反复发作的丘疹、结节、坏死,可伴有疼痛,严重者可累及内脏,愈后与受累程度有关,病理表现为白细胞碎裂性血管炎的表现。丘疹坏死性结核疹:发病年龄小,病情进展快,常伴有肺、淋巴结等部位的结核病,皮疹好发于四肢伸侧,分批出现红色丘疹、丘脓疱疹,周围绕以狭窄的红晕,以丘疹、坏死为主要表现,病理可见结核性肉芽肿改变。原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤(primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma,C-ALCL):与LyP分属于皮肤CD30+淋巴增生性疾病病谱的两端,老年人多见,皮损表现为直径较大的结节、肿瘤或皮下肿块,组织病理上为CD30+的不典型间变性细胞呈大片状、非亲表皮性浸润。