纵浪大『道』中

2020-08-24张彪

张彪

唐人孙过庭在《书谱》中说:“扬雄谓,诗赋小道,壮夫不为。况复溺思毫厘,沦精翰墨者也夫。”在扬雄看来,写诗作赋为小道,有志的君子是不会去留意的。而在孙过庭看来,不仅诗赋是小道,染翰挥毫同样是小道。降而为篆刻,对文房用具执着如米芾者、对书法艺术精研如赵孟者,对待篆刻,或者说对待印章,也仅是画一画印稿,设计一下印文,其他则交由石匠、玉匠去雕琢而已。当然,他们没有直接参与刻制印章,也有适于文人刻制所用的叶蜡石未被发现的原因。但由此也大致解读出,至晚在宋元时期,文人阶层依然视刻印为工匠的事,何论入“道”?而我们今天常自谦地说,篆刻为“小道”,但这相对于米芾、赵孟他们的认识,已经是高抬篆刻了。

对于篆刻为“小道”的最初认识,也是最深刻的认识,是在上大学时。某次课中,我看到我的老师杨亮先生做的一件印屏,签文题“壮夫不为”。何为“壮夫不为”?我当时甚为不解,就此向老师发问,老师则做了如上文般的回答。听到解答后,我竟然有一丝丝的沮丧,我学的是书法篆刻专业,而书法和篆刻在古人看来是“壮夫不为”的事情,而我却把它当作一个安身立命的事业来对待,岂不羞哉?然而在接下来的学习中,对于篆刻史、篆刻技法的深入了解,我渐渐觉得,这个“小道”,确实不愧于“道”。古人在说篆刻为小道的时候,不也同时说“方寸之间,气象万千”吗?不也有《印人传》传世吗?不也有“诗书画印”传统文人四绝吗?……这不仅提高了我的专业归属感、认同感,也令我在不断的篆刻实践中,去不断地思考:如何对待古今的篆刻创作实践?如何面对浩如烟海的印论文献?如何定位自己的创作实践?在创作中如何处理书法与篆刻的关系?……总之,我在不断地思考。

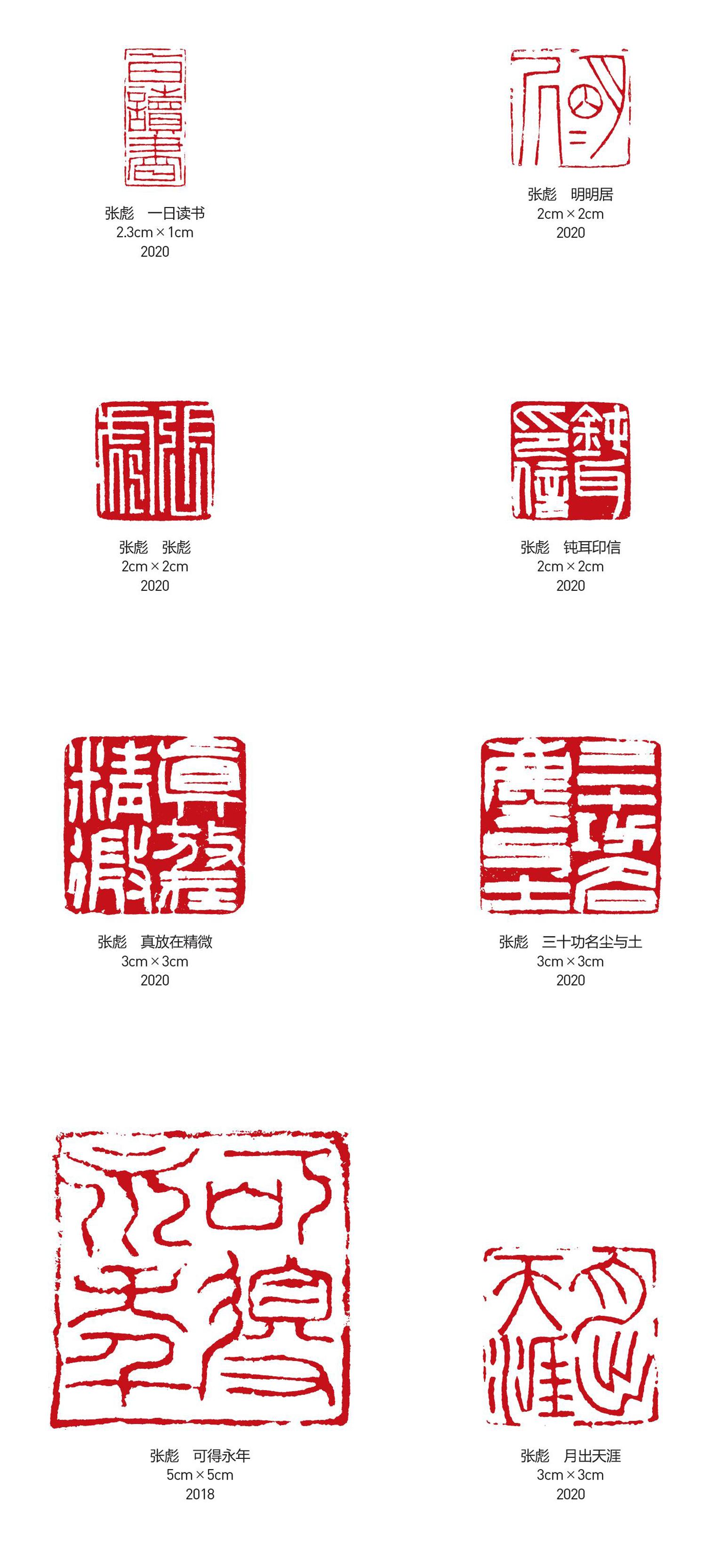

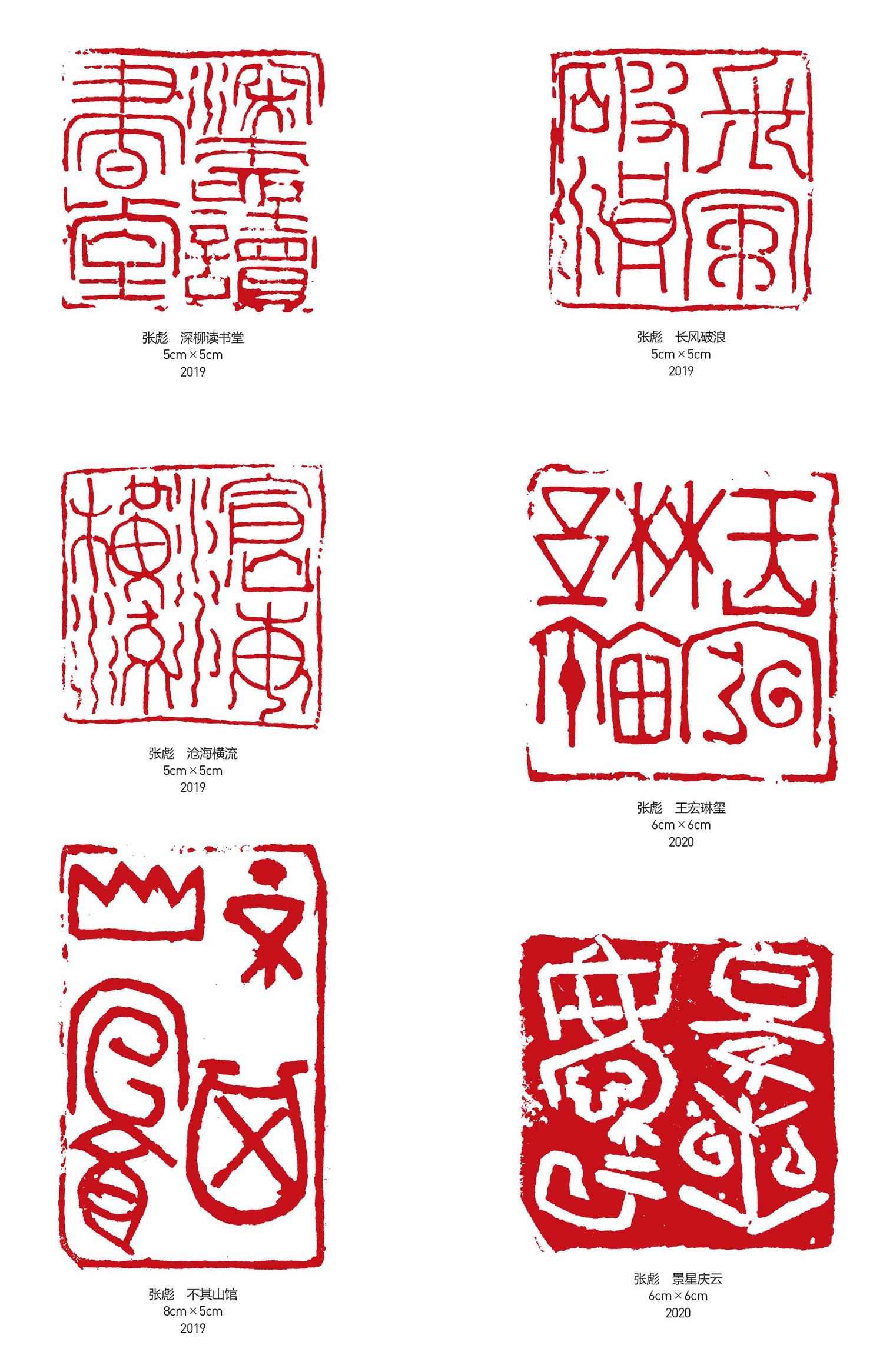

在学习篆刻之初,我觉得白文容易,故最初刻了大量的白文印。当初为何会有如此的判断,大概是因为初涉刀笔,面对技法操作相对简单、只须“剔”掉文字线条的白文印,有一种天然的亲近感,而对技法操作相对复杂,不仅要保留文字线条,还要“剔”掉多余空白的朱文印,有一种发自内心的恐惧。然而当下再去看这个问题,我对朱白文难易程度的认识,则有了一个新的判断,那就是白文难于朱文。在分朱布白时,白文需要考虑的,不仅是实在的文字线条本身,还包括一个实在的文字线条之外的空间。而且这个实在的空间相对于印文来说,是“虚”的,这个处理起来太难了。而朱文除了经营实在的线条之外,对于其余空間的表现,则不像白文那么难以把控。更重要的一点在于,我认为在风格形成、表现方面,朱文同样易于白文。所以近几年来,愚钝懒散如我,在篆刻创作中,主要围绕着朱文而展开。

李世民于《帝范》中说,“取法于上,仅得为中;取法于中,故为其下”。严羽在《沧浪诗话》中,也提出了“学其上,仅得其中;学其中,斯为下矣”的论断。所以学印之初,钟情于吴让之、赵之谦的我,很快就被老师拉到了“印宗秦汉”这面大旗下,并沉迷其中。那时,我刻了大量的秦汉印、北朝将军印。但随着认识和实践的深入,我觉得在面对我的秦汉印习作时,总觉得其中少了一些什么。等到我重新学习吴让之、赵之谦,由吴赵上溯宋元,我终于知道其中少了什么,那就是书卷气,或者说文人气。犹记得考研究生面试时,面试官问我何为“篆刻”,我当时回答篆刻就是篆加刻,一是写,二是刻。不错,篆刻首先要写,要有巧思,要将人文情怀渗透其中。在刻的时候,又要把这种巧思用刻刀二次呈现出来。这才是一个成熟的“创作”过程。在此基础上,我做了一些尝试,用流派印的技法情趣,来“驯化”秦汉金文的结构,立足于古拙,强调文人情趣。当我将刻好的印拿给薛永年先生看,先生说“挺健遒劲,比皖派邓、吴劲爽,自具面目”时,我知道我的尝试基本过关了。其后,我又做了新的尝试,面对三代金文、古玺,隋唐官印、志盖,从我所理解的流派印的角度出发,去重新接触它们,由此也形成了一部分作品。但作品的形成,并不代表实验的终止,相反,这正是下一个有趣的实验的开始。

想到这里,我不禁庆幸当初选择了书法篆刻,再次坚定了篆刻无愧于“道”的信念,甚至觉得篆刻就是“大道”,既是哲学中的大道,又是我安身立命的大道,幸甚!