高血压性脑出血后遗有无软化灶与CT 及SWI 影像表现的相关性研究

2020-08-22赵省婷张承志

赵省婷,张承志

(1. 大理大学临床医学院,云南 大理 671000;2. 大理大学第一附属医院放射科,云南 大理 671000)

高血压是临床上一种较常见的疾病, 其发病率在 (60~110)/10 万,在我国的患病人数已超过 2 亿[1]。 而高血压性脑出血是高血压较为严重的一种并发症,其死亡率及致残率均居卒中类疾病的首位,病死率高达50%~60%,致残率更是超过90%,生存下来者大多数残留严重神经功能障碍。 临床实践表现,愈后的脑出血患者部分遗留脑软化灶而另一部分则完全吸收,无软化灶形成,而留有软化灶的患者大多都有神经功能障碍。 本文旨在研究早期血肿在CT 及SWI 上的影像表现与后期有无软化灶形成的联系,为临床转归提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集大理大学第一附属医院2016—2018 年高血压性脑出血患者89 例,男49 例,女40 例,选择病情较稳定患者29例行磁共振SWI 检查。 患者均有明确高血压病史,病程1~10余年不等,发病时血压 145~190 mmHg(1 mmHg≈0.133 kPa)。出血部位:基底节区39 例,丘脑20 例,皮层及皮层下24 例,幕下6 例。

入选标准:①有明确的高血压史;②急性发病,且均为首次因脑出血急诊住院;③头颅CT 确诊为自发性丘脑、基底节区、脑干或小脑出血,否认既往脑出血史;④生命体征平稳可以耐受15 min MRI 检查过程。 ⑤未行手术治疗。

排除标准:①临床体征不稳定,深度昏迷;②近期发生过缺血性卒中;③伴血友病或血小板减少性紫癜等血液系统疾病;④伴恶性肿瘤、血管畸形;⑤糖尿病患者。

1.2 影像检查

患者均于入院后12 h 内接受颅内CT 检查。 选择飞利浦公司提供的CT 扫描机,参数设定:管电压120 kV,电流300 mA;层距及层厚均选6 mm;矩阵为512×512。选择轴向横断扫描。一周内在生命体征平稳情况下加扫SWI 序列。 磁共振选择GE 公司1.5T 及东芝3.0T 磁共振设备,对患者出血区软脑膜侧支循环情况进行分析,所有检查均需3 名经验丰富的影像诊断医师操作完成。

1.3 图像数据处理

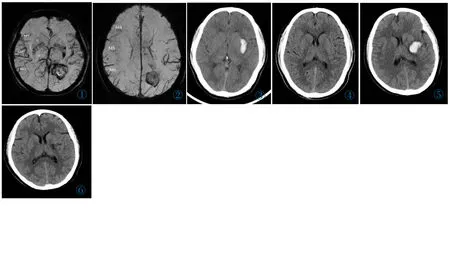

根据CT 图像记录患者病灶部位、血肿大小、形态、出血量、破入脑室及中位线移位情况。 将采集的SWI 原始数据传输行MinIP,获得可显示连续层面的静脉血管图像。观察脑出血病变区软脑膜侧支循环的SWI 表现,借鉴阿尔伯塔卒中计划早期 CT 评分(Alberta stroke program early CT score,ASPECTS)及分级:选择丘脑、基底节层面(图1)和核团以上层面 (图2) 共2 层, 对 SWI 不对称静脉低信号区域进行ASPECTS[2]。 评分共分10 个区域,大脑中动脉皮层区分为M1=前皮质区,M2=岛叶外侧皮质区,M3=后皮质区, 大脑中动脉皮层供血区核团以上层面的前、 侧和后区分别为M4、M5、M6, 皮层下结构区分为C=尾状核头,L=豆状核,IC=内囊后肢,I=岛叶(图1)。患侧每处有较健侧明显的静脉低信号影则记1 分,最后总得分即为所求ASPECTS 评分(图1)。

依据总得分将不对称静脉低信号分为两组:①不对称静脉低信号稀疏组:SWI ASPECTS 评分0~5 分,即侧支循环较差; ②不对称静脉低信号广泛组:SWI ASPECTS 评分 6~10分,侧支循环较好。

1.4 统计学方法

运用SPSS 22.0 统计软件, 对收集数据进行卡方检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 CT 检查结果

按出血部位:皮层及皮层下区,即脑叶出血,共24 例;基底节区 39 例(图 3~6);丘脑出血 20 例;幕下脑出血,包括脑干和或小脑半球, 共6 例。 血肿形态规则46 例, 不规则43例。 出血量<20 mL 61 例,≥20 mL 28 例。

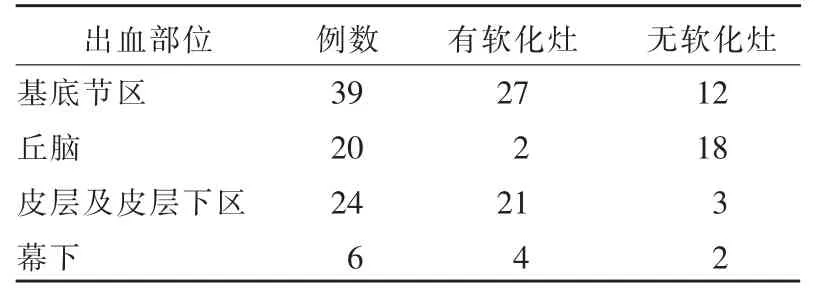

不同出血部位后遗有无软化灶形成见表1。 将表1 中的出血部位两两对比,并进行用Fisher’s 确切概率法进行统计学处理,结果显示丘脑与其他部位(皮层及皮层下区、基底节区及幕下)之间有统计学意义(P<0.05),其余剩下几组两两对比无统计学意义(P>0.05),说明丘脑较其他部位形成软化灶有差异。

不同出血量后遗有无软化灶形成情况:<20 mL 有软化灶28 例,无软化灶 33 例。 ≥20 mL 有软化灶 26 例,无软化灶 2例。 脑出血量≥20 mL 与<20 mL 两组之间比较有无软化灶遗留有明显统计学差异(P<0.01),统计方法为四格表卡方检验,表明脑出血量≥20 mL 较<20 mL 的患者更易形成软化灶。 脑软化灶的形成与脑出血量有关,出血量越大,形成软化灶的概率越大。

表1 不同出血部位后遗有无软化灶形成情况

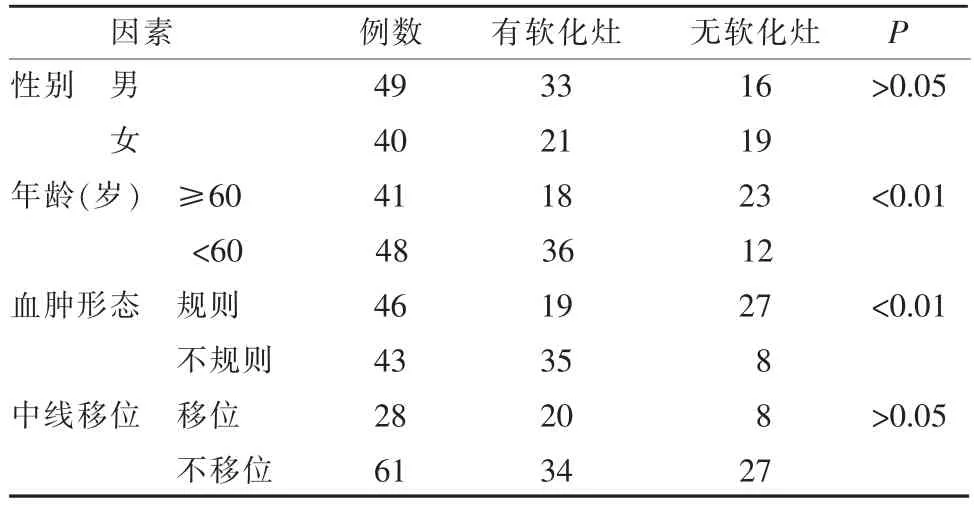

不同因素对软化灶形成的影响见表2。表2 显示,软化灶的形成还与患者年龄、血肿形态有关,而与性别及中线移位情况无关,年龄≥60 岁的患者软化灶出现的概率低于<60 岁的患者,血肿形态不规则的患者较血肿形态规则的患者更易形成软化灶。

2.2 SWI 检查结果

依据血肿周围新生血管情况,将其与对侧做比较,按上文所述进行评分分组,分为侧支循环不良组(15 例)和侧支循环良好组(14 例)两组。循环不良组有软化灶12 例,无软化灶3 例。 循环良好组有软化灶5 例,无软化灶9 例。 血肿周围的侧支循环良好与不良两组之间是否遗留软化灶有统计学差异(P<0.05),因为例数<40,用 Fisher 精确概率法检验,表明血肿周围侧支循环不良的一组较侧支循环良好的一组更易形成软化灶。

3 讨论

高血压性脑出血是临床较常见的疾病, 有较高的发病率、致残率及致死率,且近年来呈年轻化发展的趋势[3]。 其具体的发病机制尚不清楚,目前认为可能与长期高血压导致颅内血管持续高压状态,使得周围血管硬化,并逐渐呈现透明状,最终血管层次结构消失,血管壁弹性及强度降低,当血压波动较大时就易发生血管破裂出血。 影像检查在脑出血的诊断及治疗过程中都有着极其重要的地位,而脑出血后经过一系列病理、生理的变化过程,最终在影像学上形成两种不同类型的转归,一种完全吸收不遗留病灶,而另一种则形成软化灶。 大量的临床研究表明,形成软化灶的患者有更大的几率遗留神经功能障碍,给患者的生活带来极大的不便。 本研究显示,软化灶的形成与早期血肿的体积、部位、形态、年龄及SWI 所显示的侧支循环情况有密切的相关性。

表2 不同因素对软化灶形成的影响

图1,2 磁敏感加权呈像不对称静脉低信号改良阿尔伯塔卒中计划早期CT 评分方法。图1:丘脑、基底节层面,包括 M1、M2、M3、C、I、IC、I7 个评分区域,箭头所示处为不对称静脉低信号;图 2:放射冠层面,包括 M4、M5、M6 3 个评分区域。 该例患者磁敏感加权成像改良阿尔伯塔卒中计划早期CT 评分为5 分(M1、M2、M3、M5、M6)。 图3,4 男,45 岁,左侧基底节外囊脑出血,血肿形态规则,中线无移位,两月后复查CT 血肿完全吸收,未遗留软化灶。 图5,6 女,47 岁,左侧基底节外囊出血,血肿形态不规则,侧脑室稍受压,两月后复查,有软化灶形成。Figure 1, 2. SWI was used to improve the early CT scoring method of the Alberta stroke program. Figure 1: Thalamic and basal ganglia levels, including M1, M2, M3, C, I, IC, and I7 scoring areas, with arrows indicating asymmetric venous low signals; Figure 2: Radiation crown levels, including M4, M5, M6 3 rating areas. This patient’s magneticsensitive weighted imaging improved the Alberta stroke plan with an early CT score of 5 (M1, M2, M3, M5, M6). Figure 3, 4. Male, 45 years old, left basal ganglia extracapsular cerebral hemorrhage, hematoma had regular morphology, no shift in the midline, two months after the CT hematoma was completely absorbed, leaving no encephalomalacia. Figure 5, 6. Female, 47 years old, hemorrhage of the left basal ganglia, irregular hematoma, slightly compressed lateral ventricle, reexamination after two months, softening lesion formation.

脑软化灶是脑细胞缺血缺氧、代谢停止、组织细胞坏死液化所致,后遗不可逆功能丧失,也是脑出血后预后不良的指标之一。 本研究发现保守治疗的脑出血患者,脑出血量大于20 mL、血肿形态不规则、侧支循环差的患者,其遗留软化灶的可能性更大,这与国内外报道文献基本相符。 脑出血后会继发一系列对周围组织的损伤,其中血肿会对周围脑组织产生直接压迫[4],使神经组织和纤维的联系受到中断,这种损害常见于结构紧密而容易受到损伤的灰质结构;另一种损害是血肿周围神经束和脑组织受压造成的移位和变形,多见于白质,所以血肿体积大小可直接影响预后。出血体积在20 mL以下,出血灶可被吸收,不遗留软化灶,而出血量大于20 mL时,血肿对周围脑组织形成压迫较大,人体不能完全吸收出血而形成坏死的腔隙性病灶。 此外,本研究显示,丘脑出血后遗留软化灶的可能低于其他部位,这可能与丘脑出血量一般较小有关[5]。 丘脑的血供来源较丰富,不仅来自于后循环的丘脑穿支动脉及丘脑膝状体动脉,也有来自于丘脑结节动脉的穿支动脉等前循环的血供。 而发生在丘脑的高血压性脑出血通常一般源于后循环的丘脑穿动脉及丘脑膝状体动脉的破裂出血,其出血量一般较小,对周围脑组织的压迫不强烈,并且当后循环的小血管发生破裂出血后,来自前循环的血管仍可正常供血,使其不易缺血缺氧、液化坏死而形成软化灶[6]。而形态不规则的血肿,往往预示着血肿周围可能有小的出血灶,患者有再出血的危险,血肿体积将会继续扩大,强烈提示预后不良[7]。

脑出血后缺血半暗带一直是近年来研究的热点,半暗带的实质是病灶内神经元因多种原因导致了不同程度的病变且出现功能障碍但因其形态结构完整处于可逆状态, 此时如果有血管再通及侧支循环形成则可以阻止其进展[8]。SWI通过显示不对称静脉低信号区来反应组织低灌注,可作为评估缺血半暗带及侧支循环的新影像标志已被多个研究证实[9-10]。本研究在其基础上运用SWI 序列来反应侧支循环的情况,结果显示良好的侧支循环有利于缺血组织脑血流量的代偿、氧代谢率的维持[11-12],组织抗缺血的能力越强,临床预后越好[13],则软化灶出现的概率越低。

本研究唯一与传统认知不符的是年龄因素,按以往认知年龄越大,患者的代偿及自我修复能力就越差,遗留软化灶的概率理应越大,但本研究显示,年龄大(≥60 岁)的脑出血患者,其遗留软化灶的概率低于年轻患者。 分析其原因可能为:第一,本研究筛选患者为经治疗后好转,病情较重及治疗后死亡的患者被筛除,数据所显示的老年患者的出血量都较小。 第二,据相关研究[5],脑小血管病及年龄是首次原发性脑出血的危险因素,年纪大的患者伴有脑小血管疾病的概率越大, 而脑出血量随脑小血管病的数目及等级增加而递减,这也佐证了老年患者的出血量一般较年轻人更小,出血量小一般不容易出现脑组织的液化坏死。

综上所述,脑出血早期的影像特点可以作为临床预后评估是否有软化灶形成的指标,其中出血体积、出血部位、血肿形态及侧支循环情况等均可作为评估软化灶形成的因素,而本研究显示年龄大的患者不易出血软化灶的观点可能需要更多的研究来佐证。

本研究的不足之处在于年龄因素对软化灶形成的影响研究不足,笔者下一步将继续研究年龄因素对初次脑出血量大小的研究。