我国动物药资源供给现状及可持续发展的思考

2020-08-21赵润怀贾海彬周永红朱悦刘睿郭盛段金廒

赵润怀,贾海彬,周永红,朱悦,刘睿,郭盛,段金廒*

1.中国中药有限公司,北京 100195;2.天地云图中医药信息(广州)公司,广东 广州 510145;3.暨南大学 医学院,广东 广州 510632;4.南京中医药大学 中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程研究中心/江苏省中药资源产业化过程协同创新中心,江苏 南京 210023

药用动物资源门类繁多,是中药资源的重要组成部分,为中华民族的生存与发展做出了不可替代的贡献[1]。但随着野生动物类资源枯竭加速和生态文明建设需要,动物药材的野生资源保护与可持续利用面临严峻挑战。为避免因野生资源急剧减少甚至耗竭而出现动物药材无药可用局面,人工养殖和繁育成为解决动物药材原料危机的主要途径,对中医药事业与产业的健康可持续发展,具有重大战略意义。本文依据我国动物药材开发利用近20年来保护与发展经验,提出一些初步的建议,供大家思考与探讨。

1 动物药是中医药的重要组成部分,为民族的健康与发展做出了独特的贡献

动物药材,是指源于动物全体﹑器官、组织、提取物或加工品的资源性产品,与植物药、矿物药一起,共同构成了中药材应用体系[2]。动物药材的应用历史悠久,出土于马王堆汉墓的我国第一部方书西汉《五十二病方》中,有动物药材54种,占其所发现药材的22.31%[3]。《黄帝内经》中收载13张方剂共25味药材,其中6味为动物药材[4]。我国第一部本草著作东汉的《神农本草经》中收载动物药材67种,占药材总数的18.36%[5]。明代李时珍著《本草纲目》收载动物药材461种,占药材总数的24.36%[6]。清代赵学敏《本草纲目拾遗》在此基础上又补充增加了122种,使动物药材品种达到近600种[7],反映了中华民族在生存繁衍过程中对药用动物资源的利用程度。及至现代,依据我国第三次中药资源普查结果,我国中药资源达12 800余种,其中药用动物1581种(列入国家保护的161种),占比达到12.35%[8]。

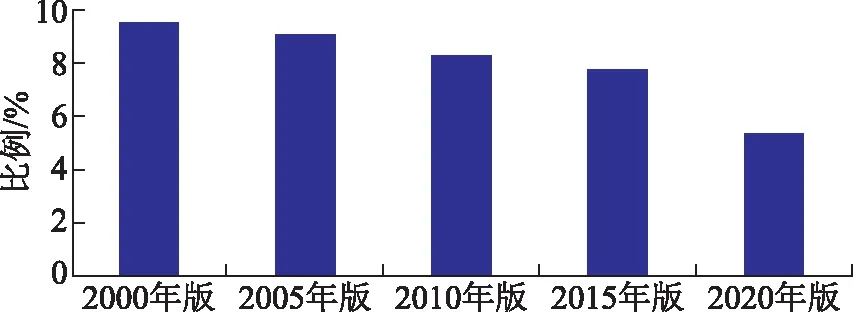

据统计,《国家重点保护野生动物名录》收录的野生动物257种,属Ⅰ级保护的药用动物42种,属Ⅱ级保护的药用动物96种;《国家重点保护野生药材物种名录》收录76种,药用动物18种;《中国濒危动物红皮书》中包含药用动物53种;被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(2017版)附录Ⅰ的药用动物43种,附录Ⅱ共87种,附录Ⅲ共10种。随着我国经济发展与城市化进程的加速,野生动物栖息地大面积缩小,加之环保、医学伦理等因素,加速了野生动物资源的枯竭,导致近20年来动物药在各版药典目录中收载的数量不断减少。如图1显示,2000—2020年版《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)动物药收载比例,已由9.47%下降到7.77%。

图1 2000—2020年版《中国药典》中动物类中药占比变化

动物药属“血肉有情之品”,在中医临床、方剂组成中疗效独特,地位十分重要。张仲景《伤寒杂病论》中的“大黄蛰虫丸”“抵当汤”等迄今仍是常用方剂。孙思邈《千金方》以动物肝脏治疗夜盲症,以羊靥治疗甲状腺肿均为同类治法的世界最早记载。国医大师朱良春应用动物类中药屡起沉疴而名擅医林[9]。动物药的疗效优势,叶天士在《临证指南医案》有精辟论述,其介绍鹿茸、龟板、乌骨鸡等温补类中药“夫精血皆有形,以草木无情之物为补益,声气必不相应……血肉有情,栽培身内之精血”,开动物类中药“血肉有情之品”美称之滥觞。其以全蝎、蜈蚣等虫类药“藉虫蚁血中搜逐,以攻通邪结”[10],开后世以虫类药治疗风湿痹症与癌症等疑难杂症之先河。著名中成药“安宫牛黄丸”“乌鸡白凤丸”“六神丸”“片仔癀”,其处方中都含有动物药。在此次新型冠状病毒肺炎疫情中,广东省“肺炎1号方”应用了土鳖虫与蝉蜕等动物药。动物药在方剂与成药中疗效独特,不可替代。行业发展报告也显示,2018年我国含动物药的中成药制剂生产创造产值达1 187.77亿元人民币,大力支持了中医药事业和产业的发展。

据天地云图中药大数据库统计表明,2018年,有73%以上中药饮片企业加工或经营动物药材,而动物药作为中成药制剂的重要原料正在逐步减少。2015年版《中国药典》收载的中成药制剂共计1493种(通用名),其中含动物药制剂347种,占比23.2%,较2010年版《中国药典》中的动物药制剂占比下降了8.8%。2018年,全国共计有947家中成药企业生产了1036种中成药(通用名),商品规格(通用名+剂型)达3537种,其中动物药制剂生产企业为150家,占生产企业总数的15.84%;涉及中药商品534种,占比15.10%。使用频率较高的的品种分别是珍珠、鹿茸、人工牛黄、牡蛎、全蝎、水牛角和蝉蜕等(见图2)。

图2 2018年国内中药制剂中的动物药使用频率前20位品种

综上分析,从社会进步和资源保护的角度看,动物药的种类下降,反映出对药用动物资源保护的加强,是社会进步和文明程度提升的表现;从行业发展和医疗健康需求角度看,动物药种类占比在下降,药用动物的驯化养殖逐渐走向规范化、规模化,动物药材生产及其深加工产业呈现出良好发展势头。

2 驯化养殖是动物药供给的主要途径,替代品开发逐步改变野生资源耗竭无药可用的窘境

近40年来,中药行业及企业的科技工作者致力于药用野生动物的驯化养殖和珍稀濒危动物药的替代品与人工合成品研究开发,取得了显著成果。在人工养殖方面,不仅已经实现养殖梅花鹿与马鹿生产鹿茸、养熊引流取胆汁生产熊胆粉、人工培育珍珠、人工培植牛黄、养麝活体取香等,而且养殖的鹿已成为家畜的一部分。替代品开发方面,以水牛角取代犀角、狗骨取代虎骨、开发山羊角和藏羚羊角以弥补羚羊角资源短缺、培植灵猫香替代麝香等[11]。人工合成方面,人工麝香的研发成功和产业化有力地保障了市场供给,该成果还获得了2015年度国家科学技术进步奖一等奖。这些研究成果的取得和产业转化,使得近20年来我国动物药的研究与开发取得了令人瞩目的成就。

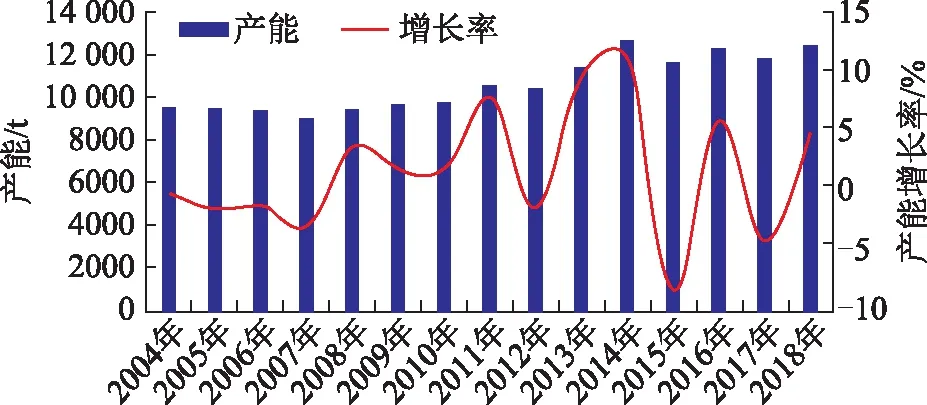

通过对鹿茸、鹿角霜、鹿角胶、麝香、蛤蚧、白花蛇、蜈蚣、水蛭、五灵脂、穿山甲、龟板、桑螵蛸、羚羊角、全蝎、蝉蜕、乌梢蛇、地龙、蜂房、土鳖虫、黑蚂蚁、九香虫、海马、海龙23个以野生来源为主动物药统计,2004—2018年,野生来源动物药产能增长了28.8%(见图3)。

图3 2004—2018年国内野生动物药源产能增长情况

由图3分析表明,2004—2007年因野生资源枯竭加速,动物药产能连续下滑。从2008年开始,一方面国内药用动物的规范化、规模化生产及人工合成品替代开发、培育工作取得成效;另一方面,野生药材行情整体攀升明显(见图4),极大刺激了野生药源性动物的驯化养殖和人工合成品替代开发的积极性,动物药产能逐年提升。目前产需虽仍有缺口,但整体供给紧张程度已大为缓解。

注:数据来源于中药材天地网。图4 2007—2020年中药材野生99价格指数运行情况

通过对23种传统野生动物药材的产能分析发现,动物药的供给对单纯野生渠道的依赖度正逐年下滑(见图5)。2012年之后,家养驯化及人工培育采集已成为供给主流,其中,土鳖虫、鹿茸、鹿角、熊胆粉等产品几乎完全来源于人工养殖生产。目前,动物药仍然依赖野生来源的品种包括3类:1)海洋动物,如海龙、海马、海螵蛸等;2)人工养殖技术仍待突破的品种,如羚羊角等;3)需求量过小、难以商业化开发的品种,如九香虫、桑螵蛸、鼠妇虫、露蜂房、虻虫等。

图5 2004—2018年国内野生动物药源变化

通过多年不懈努力,中药行业对野生动物药材的保护和开发工作有序推进,基本摆脱了对野生动物资源完全依赖的局面,为开发利用野生动物资源做出了示范。基于上述分析,笔者相信,随着科技进步与野生资源保护管理的加强,养殖和人工合成的大宗动物药材,将逐步替代野生来源。

3 保护优先、严格管控、鼓励养殖是解决野生动物保护和市场需求矛盾的根本途径

一刀切地禁止药用动物资源开发利用并不利于资源的保护。在此方面,“中华白鳍豚”和“中华鲟”2种濒危动物的命运可供借鉴。前者已正式列入“极度濒危红皮书”,已到灭绝边缘;后者由于开展分类管理和科学有序地处理好保护与利用的关系,人工养殖的“中华鲟”早已成为常见淡水鱼类。类似的案例,还包括人工养殖大鲵、马鹿、梅花鹿等[12]。因此,能否有效保护珍稀濒危野生动物的野外资源,一方面取决于是否有足够的保护能力,使野生动物及其栖息地得到恢复和发展;另一方面,取决于是否有足够的监管能力,遏制市场需求对野生动物资源的破坏。对于野生动物保护与市场需求之间的矛盾,单靠禁绝或减少市场需求的被动应对并不妥当,要站在全局与整体的高度,妥善处理野生动物保护与利用关系。更为可行的办法,是通过大力推动人工繁育的策略发展野生动物资源,满足市场需求。为此,本文提出以下建议供同道交流讨论,共同为我国药用动物资源的可持续发展做出应有的贡献。

3.1 加强药用动物的驯化养殖与开发利用,促进野生动物资源的有效保护

药用动物资源的生产和保障供给加速推动野生资源向驯化养殖转变,有利于动物种群的保护及资源的可持续发展,更好地解决动物药材紧缺与中医药需求间的矛盾。对野生动物资源与驯化家养动物应区别对待。一方面,从野生动物资源保护、人与自然和谐共生的角度,改变传统观念,强化保护自然环境、维持生态平衡意识;另一方面,对于驯化养殖的药用动物资源,应予以鼓励和扶持,制定相关养殖规程与标准,加快药用动物资源家养规范化、规模化的进程。

同时,加强行政管理,完善法律法规,严厉打击野生动物非法狩猎、滥捕滥杀行为,加强法律惩治力度,严厉打击非法收购、加工、销售国家保护动物类药材的不法行为。大力发展养殖业,加大对药用动物养殖产业的扶持,促进养殖技术的发展,科学合理地制定相关标准,保证药用动物养殖的规范化、标准化发展。养殖资源的产能提升也可减轻野生药用动物资源需求的压力。

3.2 加强动物类中药基础性研究,为药用动物资源生产与合理利用提供科学依据

系统深入开展动物药的基础研究,提高完善药材质量标准,规范生产加工,加强替代资源产品的研究开发。基于人工牛黄、人工麝香、水牛角浓缩粉等动物药替代资源开发利用的成功案例[13-14],给新时期的中医药行业提出新的要求:应结合生物化学、生物工程、分子生物学、细胞生物学、互联网大数据分析等相关领域知识,多学科、多领域、多技术交叉,围绕药用动物种质选育、规范化养殖、动物药规范化生产加工技术、真伪鉴别与质量评价标准提升等方面开展系统的基础研究[15]。1)构建优质动物药标准化生产模式。围绕品种选育、养殖环境、养殖管理、适宜的药材采收加工技术等关键点进行研究,形成动物药特定的生产及产地加工技术规程。2)规范动物药材生产加工过程,保证其品质。目前动物药材、饮片的真伪判断主要依靠经验、性状等进行鉴定。应努力提高动物药材生产的可追溯性,如利用DNA条形码检测手段,提高真伪鉴别能力,基于大数据、云平台等计算机技术及5G网络快速发展覆盖,促进动物药材溯源平台与溯源机制的完善,规范动物类药材生产过程。3)提高与完善动物药质量标准。增加基原的专属性鉴别、指标性/专属性成分含量测定等方面的检测方法,提高动物药材、饮片真伪鉴别的准确性;增加针对性的检查项,如水分、灰分、重金属、微生物、农药残留等检测,避免增重、掺杂现象,提高安全性等。

4 加强源于野生动物的动物药与临床应用安全性问题科学研究,建立相应的防御应对机制与措施

基于频发的病毒传播与人类利用野生动物资源密切相关的严峻现实,为保证在动物药的采集、产地加工、饮片炮制、商品物流、医院调剂和中药制药等深加工过程的安全,防止以野生动物为宿主的病毒等致病菌传播,提出以下建议:1)对于野生来源的动物药,国家可强制要求实行由专业人员实施采收,并经安全性检疫后方可进入流通领域,严禁活体销售。2)系统开展野生药用动物及其药用部位携带有可能传播和危害人类健康的病毒等为害因素的分析筛查,基于致危程度建立分级分类管控和应对措施。3)加强野生药用动物的驯化养殖和繁育技术研究,促进人工养殖动物药产业的健康发展。4)所有允许进入药材生产和深加工流程的动物药实施生产流通过程全程管理,建立全程溯源和质量管理体系。5)政府发布允许食用的动物目录,让人们安然享受经济动物产业发展给人类生活提供的福利。

总之,面对源于野生资源的动物药生产与利用出现的新问题,只有通过加强科学研究和客观评判,建立科学有序的分类管理体系,才能实现防患于未然的科学防控。有效处理好保护与利用的关系,才是中医药事业与产业健康可持续发展的根本保证。