创伤病人血清游离线粒体含量变化及其临床意义

2020-08-21郭恩伟任大力章冰玉姚峪岚

郭恩伟, 任大力, 章冰玉, 杨 峰, 姚峪岚, 贾 凌, 余 琳, 冯 刚

(海军军医大学附属公利医院重症医学科,上海 200135)

炎症反应是创伤的临床特征,其发病机制至今尚未完全阐明。生理情况下线粒体DNA(mitochondria DNA,mtDNA)包含在细胞内线粒体的内膜内,不与免疫细胞接触。由于mtDNA具有与细菌DNA的相似性和先天性免疫应答功能,创伤时mtDNA释放到血循环中,激活免疫细胞,引起炎症反应。因此,目前认为创伤后炎症反应与mtDNA有关。循环中游离的 mtDNA (cell-free mtDNA,cfmtDNA)是mtDNA碎片。尽管先前一些研究报道创伤病人血液cf-mtDNA含量升高,但其时间动态变化规律及影响因素尚无一致结论。本研究动态观察不同类型创伤病人血清cf-mtDNA含量及炎症相关指标变化,分析其时间动态变化规律及影响因素,以及与炎症反应相关指标的相关性,探讨血清cf-mtDNA含量变化的临床意义。

资料与方法

一、一般资料

选取2014年1月至2017年2月在我院就诊的年龄≥18岁的创伤病人37例为创伤组,男25例,女 12 例,中位年龄 51(39,63.5)岁(见统计学方法)。中位损伤严重度评分 (injury severity score,ISS)为 25(18,31.5)分。 创伤原因:车祸伤 18 例,摔伤12例,坠落伤7例。多发伤20例,中位ISS为28(26,36)分,中位年龄 48(32.8,64.8)岁;单发伤 17 例(脑外伤14例,创伤性脾破裂2例,左下肢多发性骨折 1 例),中位 ISS 为 18(16,25)分,中位年龄 53(44,63.5)岁。创伤组37例中,创伤性休克15例,创伤后并发器官功能损伤13例,死亡5例。对照组10 例,男 6 例,女 4 例,中位年龄 41(28~52)岁。 本研究经医院伦理委员会批准,病人签署知情同意书。

二、方法

(一)监测指标

在病人创伤后4 h、24 h、72 h和7 d,分别抽取静脉血5 mL至血清分离管,室温下垂直静置2 h,于 2℃~8℃、10 360 r/min离心15 min后取上清液,标本置于-80℃保存待测。分别检测上述时间点的血清cf-mtDNA、C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、 肿瘤坏死因子 α (tumor necrosis factor-α,TNF-α)、白细胞介素 6(interleukin-6,IL-6)含量,同时计算全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)评分,记录 28 d 内并发器官功能损伤和死亡例数。

(二)血清cf-mtDNA含量检测

所有标本均统一集中检测,采用同一批号微量基因组DNA提取试剂盒提取血清DNA,以减少批次间误差。

实时定量聚合酶链反应检测mtDNA中烟酰胺腺嘌呤二核苷酸脱氢酶1(nicotinamide adenine dinucleotide dehydrogenase 1,ND1)含量。 首先合成两对引物,一对 (ND1-F,ND1-R)扩增mtDNA中ND1 基因,另一对(HGB-1,HGB-2)扩增内参基因(human globulin)。引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成。引物序列为:ND1-F5′CCCTAAAACCCGCCACATCT-3′,ND1-R5′-GAGCGATGGTGAGAGCTAAGGT-3′;HGB-15′-GTGCACCTGACTCCTGAGGAGA-3′;HGB-2 5′-CCTTGATACCAACCTGCCCAG-3′。

应用Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System的操作方法的反应体系和反应条件,以双蒸水为空白对照,反应体系为20 μL。两步法 PCR扩增标准程序。①预变性:95℃30 s,重复1次。②PCR反应:95℃5 s,60℃34 s,重复40次。③熔解曲线。反应结束后建立实时聚合酶链反应的扩增曲线和融解曲线,计算 2-ΔΔct值。

(三)血清 TNF-α、IL-6、CRP 含量的检测

采用人亲和素-生物素复合ELISA试剂盒 (武汉华美生物工程有限公司),使用酶标仪(Multiskan MK3,美国Thermo公司)进行检测,在450 nm处测得吸光度(A)值,样本质量浓度与A值成正比,通过绘制标准曲线得出标本相应检测数值。血清CRP含量采用免疫散射速率法(全程CRP检测试剂盒,石家庄禾柏生物),使用生物特定蛋白分析仪(HP-083/4-I,禾柏生物技术股份有限公司)检测。

(四)ISS

根据解剖划分为6个区域,计算3个最严重的损伤区域简明创伤分级 (abbreviated injury scale,AIS)分值的平方和。

(五)SIRS评分

根据SIRS评分标准计算,以下每个参数代表1分,体温>38℃或<36℃,心率>90次/min,呼吸频率>20次/min或动脉血二氧化碳分压<32 mmHg,白细胞计数>12×109/L或<4×109/L或出现10%杆状核细胞。炎症反应诊断标准:SIRS评分≥2分且CRP>10 mg/L。

(六)血清cf-mtDNA及炎症反应相关指标比较

分别比较创伤组与对照组病人、多发伤组与单发伤组病人、无休克创伤组与创伤性休克组病人、创伤无并发器官功能损伤组与创伤并发器官功能损伤组病人创伤后4 h、24 h、72 h和7 d血清cf-mtDNA 相对含量,血清 CRP、TNF-α、IL-6 含量及SIRS评分。分别分析血清cf-mtDNA相对含量与ISS,血清 CRP、TNF-α、IL-6 含量,SIRS 评分的相关性。

三、统计学方法

应用SPSS 22.0统计学软件进行分析。血清CRP、TNF-α、IL-6含量及 SIRS评分等呈正态分布的计量资料以均数±标准差表示。组间比较采用独立样本t检验或重复测量设计资料方差分析。年龄、ISS、血清cf-mtDNA相对含量等非正态分布的计量资料以中位数 M(QL,QU)表示[QL(lower quartile)表示下四分位数 (即 25%位数),QU(upper quartile)表示上四分位数(即75%位数)]。组间比较采用非参数独立样本检验。相关性分析采用Spearman相关分析,应用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线选取最佳临界值,评估创伤后血清cf-mtDNA含量诊断炎症反应的价值。以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

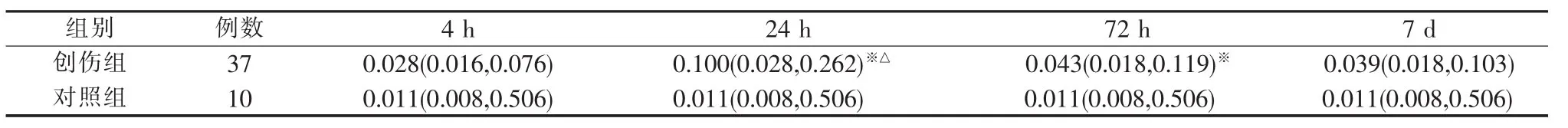

创伤病人伤后24 h、72 h血清cf-mtDNA含量明显高于对照组 (P<0.05),但伤后4 h、7 d血清cf-mtDNA含量与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。创伤病人伤后24 h血清cf-mtDNA含量明显高于 4 h 含量(P<0.05)(见表 1)。

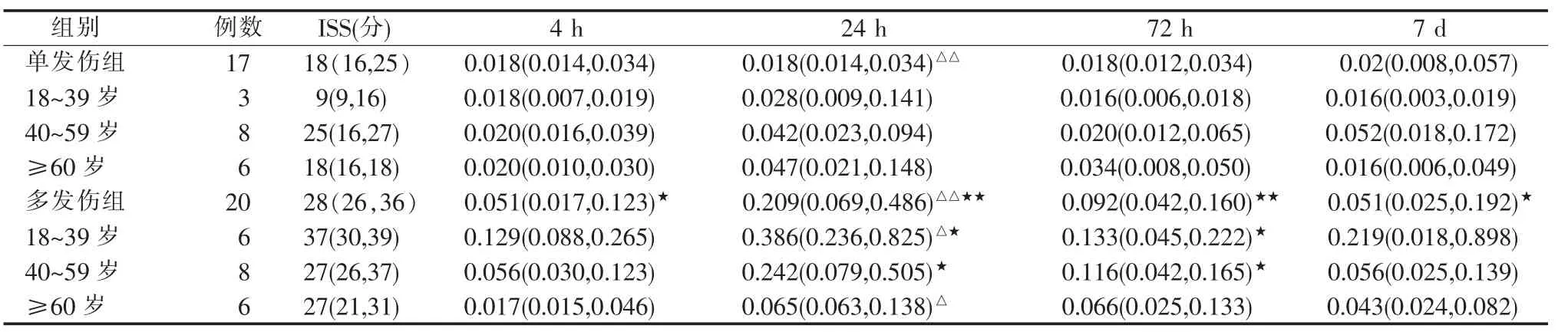

与单发伤组比较,多发伤组病人伤后4 h、24 h、72 h、7 d血清cf-mtDNA相对含量均明显升高(P值分别为<0.05、<0.01、<0.01、<0.05)。 60 岁以下各年龄亚组多发伤病人伤后24 h、72 h血清cf-mtDNA相对含量明显高于单发伤组(均P<0.05)。但60岁以上亚组多发伤病人伤后各时间点血清cf-mtDNA相对含量与单发伤组比较,差异无统计学意义(均P>0.05)(见表 2)。

表1 创伤病人不同时间血清cf-mtDNA含量M(QL,QU)与对照组比较

表2 多发伤组与单发伤组病人不同时间血清cf-mtDNA含量M(QL,QU)比较

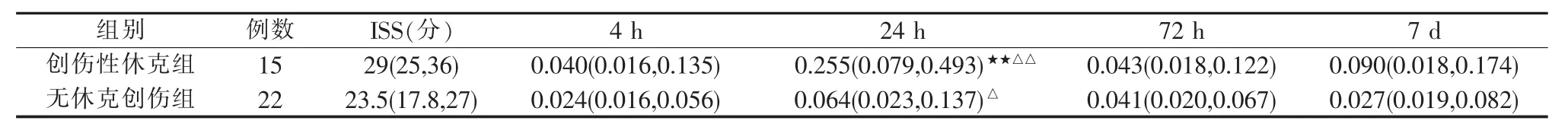

与无休克创伤组比较,创伤性休克组病人伤后24 h血清cf-mtDNA相对含量明显升高 (P<0.01)。创伤性休克组病人和无休克创伤组病人伤后24 h血清cf-mtDNA相对含量均明显高于4 h水平(P分别为<0.01、<0.05)(见表 3)。

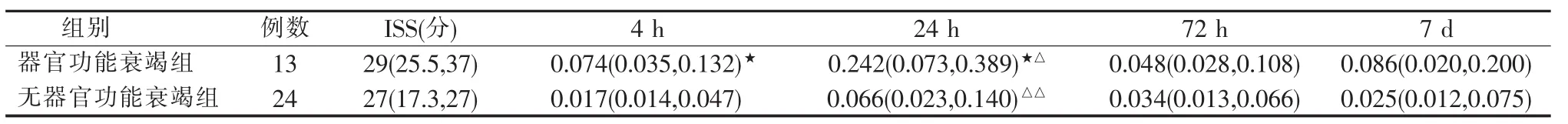

与创伤无并发器官功能损伤组比较,创伤并发器官功能损伤组病人伤后4 h、24 h血清cf-mtDNA相对含量明显升高(均 P<0.05)(见表 4)。

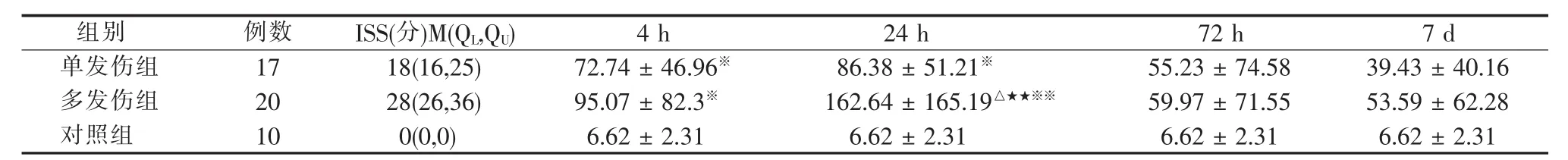

与对照组比较,多发伤组病人伤后4 h、24 h、72 h、7 d 血清 TNF-α 含量升高(P 值分别为<0.01、<0.01、<0.01、<0.05),24 h 达到高峰;单发伤组病人伤后24 h血清TNF-α含量升高(P>0.05)。与单发伤组比较,多发伤组病人伤后24 h、72 h血清TNF-α含量升高(均 P<0.01)(见表 5)。

与对照组比较,单发伤组病人伤后4 h、24 h血清IL-6含量升高(P<0.05);多发伤组病人伤后4 h、24 h 血清 IL-6 含量升高(P<0.05,P<0.01),且 24 h达到高峰。与单发伤组比较,多发伤组病人伤后24 h血清 IL-6 含量升高(P<0.01)(见表 6)。

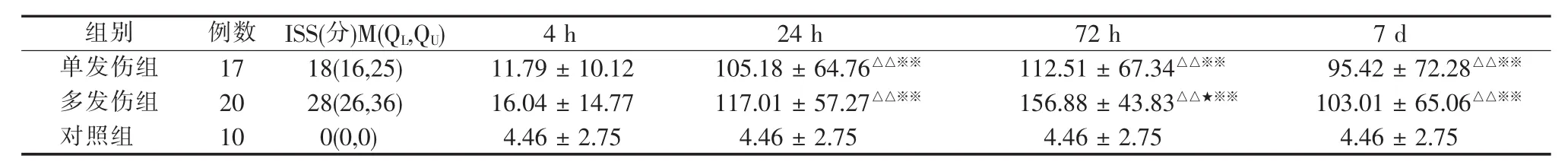

与对照组比较,无论是单发伤组还是多发伤组病人伤后24 h、72 h、7 d血清CRP含量均明显升高(均 P<0.01),且 24 h开始升高,72 h达到高峰,持续7 d。与单发伤组比较,多发伤组病人伤后72 h血清 CRP 含量明显升高(P<0.05)(见表 7)。

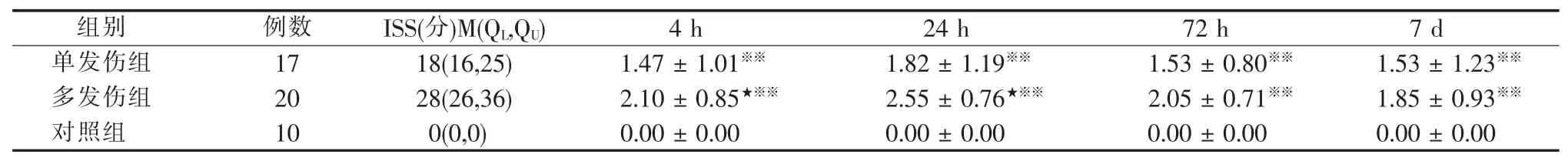

与对照组比较,无论是单发伤组还是多发伤组病人伤后 4 h、24 h、72 h、7 d SIRS 评分均显著升高(均P<0.01)。与单发伤组比较,多发伤组病人伤后4 h、24 h SIRS 评分明显升高(P<0.05)(见表 8)。

表3 无休克创伤组与创伤性休克组病人伤后4 h~7 d血清cf-mtDNA含量M(QL,QU)比较

表4 创伤无并发器官功能损伤组与创伤并发器官功能损伤组病人伤后4 h~7 d血清cf-mtDNA含量M(QL,QU)比较

表5 多发伤与单发伤病人伤后4 h至7 d血清TNF-α含量(±s)(ng/L)比较

表5 多发伤与单发伤病人伤后4 h至7 d血清TNF-α含量(±s)(ng/L)比较

※:与对照组比较,P<0.05;※※:与对照组比较,P<0.01;△△:与 4 h 比较,P<0.01;★★:与单发伤组比较,P<0.01

组别 例数 ISS(分)M(QL,QU) 4 h 24 h 72 h 7 d单发伤组 17 18(16,25) 7.41±4.31 10.67±6.41※ 7.26±4.11 9.37±7.34多发伤组 20 28(26,36) 10.83± 5.45※※ 17.22±9.27△△★★※※ 13.74±5.00★★※※ 12.37±7.73※对照组 10 0(0,0) 4.67±0.47 4.67±0.47 4.67±0.47 4.67±0.47

表6 多发伤与单发伤病人伤后4 h~7 d血清IL-6含量(±s )(ng/L)比较

表6 多发伤与单发伤病人伤后4 h~7 d血清IL-6含量(±s )(ng/L)比较

※:与对照组比较,P<0.05;※※:与对照组比较,P<0.01;△:与 4 h 比较,P<0.05;★★:与单发伤组比较,P<0.01

组别 例数 ISS(分)M(QL,QU) 4 h 24 h 72 h 7 d单发伤组 17 18(16,25) 72.74±46.96※ 86.38±51.21※ 55.23±74.58 39.43±40.16多发伤组 20 28(26,36) 95.07±82.3※ 162.64±165.19△★★※※ 59.97±71.55 53.59±62.28对照组 10 0(0,0) 6.62±2.31 6.62±2.31 6.62±2.31 6.62±2.31

表7 多发伤与单发伤病人伤后4 h~7 d血清CRP含量(±s)(mg/L)比较

表7 多发伤与单发伤病人伤后4 h~7 d血清CRP含量(±s)(mg/L)比较

※※:与对照组比较,P<0.01;△△:与 4 h 比较,P<0.01;★:与单发伤组比较,P<0.05

组别 例数 ISS(分)M(QL,QU) 4 h 24 h 72 h 7 d单发伤组 17 18(16,25) 11.79± 10.12 105.18±64.76△△※※ 112.51±67.34△△※※ 95.42±72.28△△※※多发伤组 20 28(26,36) 16.04± 14.77 117.01±57.27△△※※ 156.88±43.83△△★※※ 103.01±65.06△△※※对照组 10 0(0,0) 4.46±2.75 4.46±2.75 4.46±2.75 4.46±2.75

表8 多发伤与单发伤病人伤后4 h~7 d SIRS评分(±s)(分)比较

表8 多发伤与单发伤病人伤后4 h~7 d SIRS评分(±s)(分)比较

※※:与对照组比较,P<0.01;★:与单发伤组比较,P<0.05

组别 例数 ISS(分)M(QL,QU) 4 h 24 h 72 h 7 d单发伤组 17 18(16,25) 1.47±1.01※※ 1.82±1.19※※ 1.53±0.80※※ 1.53±1.23※※多发伤组 20 28(26,36) 2.10±0.85★※※ 2.55±0.76★※※ 2.05±0.71※※ 1.85±0.93※※对照组 10 0(0,0) 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00

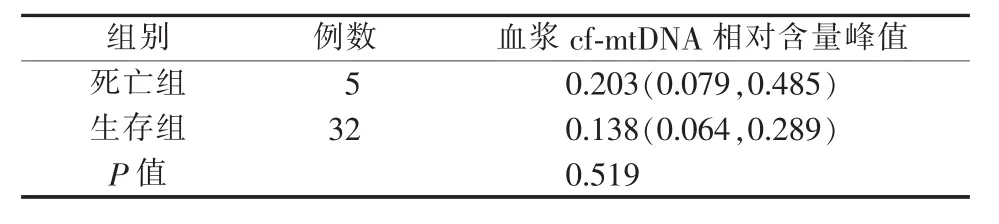

创伤28 d内死亡病人血清cf-mtDNA相对含量峰值虽高于生存组,但差异无统计学意义(P>0.05)(见表 9)

表9 死亡组与生存组血清cf-mtDNA相对含量峰值M(QL,QU)比较

创伤后24 h血清cf-mtDNA相对含量与ISS成正相关(r=0.454,P=0.004)。 创伤后 4 h~7 d 血清cf-mtDNA相对含量与 SIRS评分成正相关 (r=0.458,P=0.000 1)。 创伤后 4 h~7 d 血清 cf-mtDNA相对含量与血清IL-6含量成正相关 (r=0.252,P=0.005)。创伤后4 h~24 h血清cf-mtDNA相对含量与血清CRP含量成正相关 (r=0.264,P=0.028)。创伤后 4 h~7 d血清cf-mtDNA相对含量与血清TNF-α 不相关(r=-0.058,P=0.511)。

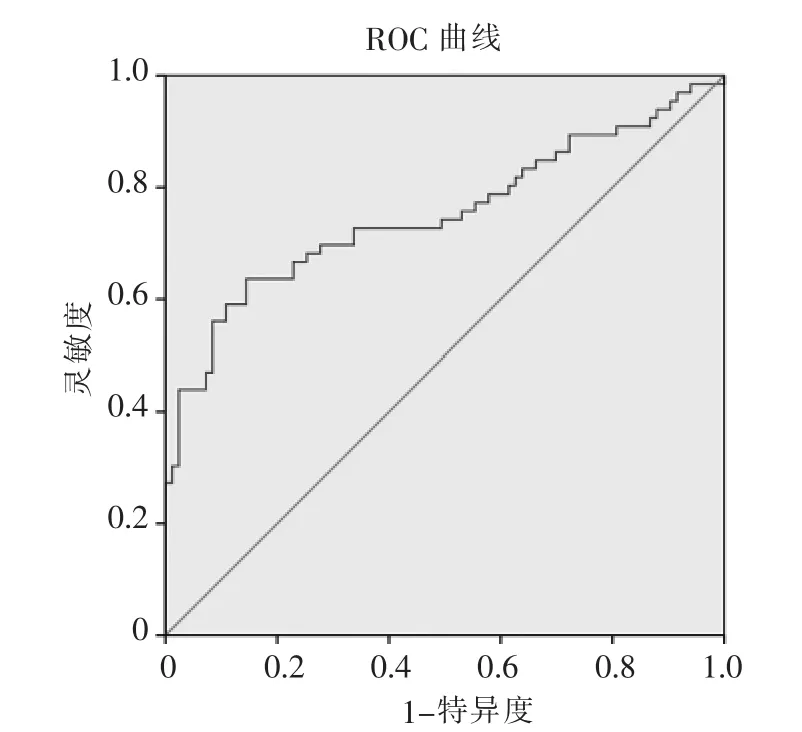

创伤后4 h~7 d血清cf-mtDNA相对含量诊断炎症反应ROC曲线下面积为0.752(P=0.000 01),95%CI:0.668~0.836(见图 1)。根据最大约登指数计算结果,最佳临界值为0.075 3,其诊断炎症反应的灵敏度63.6%,特异度85.5%。

图1 创伤后4 h~7 d血清cf-mtDNA相对含量诊断炎症反应ROC曲线

讨 论

创伤是一个严重的损伤,是青壮年的主要死因。其中20%死于器官功能衰竭或感染并发症。失控的炎症反应是其病理生理基础[1]。目前认为mtDNA与创伤后炎症反应直接相关[2]。生理情况下mtDNA包含在细胞内线粒体的内膜内,不与免疫细胞接触。但在创伤情况下,由于机械性、缺血再灌注、炎症等损伤导致细胞被破坏,释放mtDNA。研究发现在损伤20 min后可检测到血浆mtDNA[3]。创伤病人入院时血液cf-mtDNA含量升高[4],但其时间动态变化规律尚未明了。两项研究动态观察了创伤后不同时间点血液中cf-mtDNA含量的变化[5-6],但结果不一致。为探索创伤后血液中cf-mtDNA含量的变化规律,本研究动态观察创伤后1周内不同时间点血清cf-mtDNA相对含量的变化。结果发现创伤后4 h血清cf-mtDNA含量开始升高,24 h~72 h血清cf-mtDNA含量显著升高,其峰值浓度在伤后24 h,7 d后恢复。与Mcllroy等[5]报道结果一致,进一步在临床上证实创伤可导致血液中cf-mtDNA升高,阐明创伤后血液中cf-mtDNA含量变化规律,为早期目标干预提供参考。

进一步分析发现,创伤性休克病人伤后24 h血清cf-mtDNA相对含量明显高于无休克的创伤病人,说明创伤后cf-mtDNA释放与缺血再灌注损伤有关。休克是影响创伤释放cf-mtDNA的重要因素。其机制可能为创伤性休克引起组织缺血、缺氧和细胞能量消耗,从而导致细胞坏死。再灌注会引起过量的活性氧产生,从而加重器官损伤和细胞凋亡,引起 cf-mtDNA释放[7]。

近年来,多项研究发现创伤病人血液cf-mtDNA含量与创伤程度相关[3,6,8-10]。本研究也发现,多发伤病人伤后 4 h、24 h、72 h、7 d 血清 cf-mtDNA 相对含量均明显高于单发伤病人,创伤后24 h血清cf-mtDNA相对含量与ISS成正相关,与有关研究报道结果一致[3]。这些结果提示血清cf-mtDNA含量越高,代表创伤越重,创伤严重程度也是影响创伤释放cf-mtDNA的重要因素。因此,血清cf-mtDNA含量可作为创伤严重程度的间接指标。

mtDNA与细菌DNA结构相似,具有先天性免疫应答功能。体外实验和动物模型已证实mtDNA可引起炎症反应[11-12]。临床研究发现,炎症反应病人血液中cf-mtDNA含量高于无炎症反应病人。目前研究认为,mtDNA可与中性粒细胞膜上的TLR-9受体结合直接激活中性粒细胞及P38丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase,MAPK)和NF-κB信号途径[13-15],促进促炎细胞因子的表达。但不同的疾病病人血液中cf-mtDNA含量与各促炎细胞因子关系结果并不一致。脓毒症休克病人升高的mtDNA与促炎细胞因子无相关性[16],而急性心肌梗死病人升高的mtDNA与细胞因子TNF-α、IL-6、CRP含量呈正相关[17]。本研究发现,创伤后24 h、72 h随着血清cf-mtDNA升高的同时,血清TNF-α、CRP含量显著升高,创伤后24 h血清IL-6含量也显著升高(P 值分别为<0.01、<0.01、<0.05)。 进一步分析发现,创伤后4 h~7 d血清cf-mtDNA相对含量与 SIRS评分及血清IL-6含量成正相关,创伤后4 h~24 h血清cf-mtDNA相对含量与血清CRP含量成正相关,说明血液中cf-mtDNA含量升高与创伤后炎症反应有关,从临床上进一步提示mtDNA参与创伤后炎症反应。且ROC曲线分析提示,以创伤后4 h~7 d血清cf-mtDNA相对含量0.075 3为临界值,其诊断炎症反应的灵敏度为63.6%,特异度为85.5%,具有一定诊断价值。因此,血液中cfmtDNA含量可作为创伤后炎症反应的间接指标。

高血清mtDNA含量引起的炎症反应可造成不良后果,最近发现mtDNA与损伤后多脏器功能衰竭的发展有关[18-19]。Faust等[20]报道,创伤后48 h血浆mtDNA含量与急性呼吸窘迫综合征显著相关,本研究发现创伤并发器官功能损伤的病人伤后4 h、24 h血清cf-mtDNA含量明显高于创伤无并发器官功能损伤的病人,提示高血清cf-mtDNA含量与继发性器官功能损伤有关。因此,减少cf-mtDNA释放、分解释放的mtDNA和阻断mtDNA受体结合是未来的靶向治疗方向[4,19-21]。

先前多项研究报道死亡病人血液中cf-mtDNA含量显著高于生存者,提出血液中cf-mtDNA含量可预示危重病人的后果。然而,本研究发现,创伤28 d内死亡病人血清cf-mtDNA相对含量峰值虽高于生存病人,但差异无统计学意义。可能原因是样本量较小。另外创伤时,影响mtDNA释放和死亡因素较多,除创伤程度、缺血再灌注和基础疾病等因素外,主要与创伤的部位有关。不同组织细胞线粒体含量不同,骨骼肌、平滑肌、肝细胞和肾小管细胞含量较高,其中骨骼肌线粒体含量最高[4],而脑组织线粒体含量较少。因此,肌肉组织损伤释放mtDNA较多,但其预后较好,而重度脑损伤释放mtDNA并不多,但病死率较高。本研究死亡病人多为重度脑外伤。因此,应用血液中cf-mtDNA含量预测创伤的预后应结合损伤的部位,还需进一步研究。

创伤早期血清cf-mtDNA含量升高,高血清cfmtDNA含量代表创伤程度重,预示严重炎性反应和不良后果。创伤早期血清cf-mtDNA含量对炎症反应的诊断具有一定价值。