把握兴趣需要 支持深入探究

——以中班科探区活动“遇见毛毛虫”为例

2020-08-19王松凤江苏省太仓市浏河镇幼教中心明德幼儿园

文/ 王松凤 江苏省太仓市浏河镇幼教中心明德幼儿园

在学前教育领域,我们常说“要蹲下来”。蹲是一个常见动作,背后却隐含丰富的教育理念与内涵。陶行知先生说过“我们必得会变小孩子,才配做小孩子的先生”。今天我们缺乏的不是“教师的大脑”,而是“孩子的心灵”。作为教育者,我们一定要有儿童的视角,打破成人固定思维,分析儿童的行为表现时要沿着儿童的兴趣去探寻,用儿童的大脑去思考。就在最近“遇见毛毛虫”的事件中,笔者基于孩子兴趣,巧用自然资源,使得孩子们收获满满。

一、实践,让理论落地有声

●萝卜叶子有洞

一天的饭后散步中,孩子们发现萝卜叶子上出现了一些小洞。直觉告诉我这是一个引发孩子探究的教育契机,于是我请孩子们猜测并寻找洞形成的原因。孩子们翻动着萝卜叶寻找:“肯定被虫子吃了,我奶奶家青菜上的洞洞也是这样。”不一会儿,瑞瑞激动地高举着毛毛虫:“看,被我找到了吧!就是你吃的。”正当我问出“有虫子该怎么办”的时候,瑞瑞手中的虫子因为扭动从高空摔落,狠狠地砸在了水泥地上。孩子们立即围拢过来,议论纷纷:“毛毛虫不动了,肯定摔死了!”“天哪,毛毛虫好可怜啊!”“快看,毛毛虫流血了!”“毛毛虫的血是绿色的,和我们的不一样。”“毛毛虫不会死的,我也流过血,贴个创可贴,明天就好了。”……

幼儿园有一大片蔬菜园地,是孩子们的探究乐园。在观察冬天蔬菜生长状态时,孩子们敏锐地发现叶子上的洞,并能根据自己的生活经验进行猜测且落实到行动上验证猜测,毛毛虫的摔落出血更是唤起孩子们对已有生活经验的链接,引发了他们浓厚的探究兴趣。其实当孩子们找到毛毛虫的那一瞬间,我已经对解决问题的思路进行了预设:发现洞洞—讨论除虫的方法—选择工具除虫—进行防虫—观察防治效果……然而,孩子们总会给你意想不到的“惊喜”。因为“摔落”事件的突然出现,孩子们在发现毛毛虫的受伤状态后想要把毛毛虫带回教室养伤。

●毛毛虫是去是留

“毛毛虫伤好了怎么办呢?” “蔬菜地里剩余的毛毛虫可怎么办?”……孩子们陷入了争论之中,“留下吧,我给它带吃的。” “毛毛虫要是把萝卜叶子吃光了,萝卜会死掉的。” “毛毛虫肯定饿极了,才会吃萝卜叶子。” “我好想看它变成蝴蝶,像蚕宝宝一样。” “不能杀死它,它也有生命,它会流血。”……只要一有空,孩子们就拿着放大镜东瞧西看,窃窃私语。

经过两天的悉心照料,毛毛虫奇迹般地存活了下来。孩子们时不时会和毛毛虫对话,在孩子们眼中毛毛虫似乎成为了班级的一员。我感受到孩子们对于毛毛虫的不舍。我有点矛盾:如果支持孩子饲养毛毛虫,是否等于告诉孩子们要保护害虫,会不会引导孩子形成错误的观念?如果否定孩子饲养毛毛虫的想法,坚决杀死毛毛虫,会不会无形中在孩子心中埋下残忍、冷酷的种子?在查阅相关书籍后,我决定把选择权交给孩子们。最终孩子们以一场辩论赛结合投票的形式以压倒性的局势留下了毛毛虫,并轮流喂养了起来。从那天起,科探区的毛毛虫从最初的3 只变成了5 只、8 只、10 只……孩子们每天都会带来新鲜的菜叶子,并记录下毛毛虫和菜叶子的变化,从而判断出绿色毛毛虫的最爱是“萝卜叶”。

●给毛毛虫换家

在连续数日的观察中,孩子们发现毛毛虫喜欢悄无声息地爬到饲养盒的最高边缘上,有的甚至“越狱”到了玩具柜上,让孩子们一番好找。在反反复复中,孩子们终于忍不住了:“大概因为饿了吧。”“肯定是它太无聊了,想出来玩。”“毛毛虫的家里全是黑色的㞎㞎,好臭好臭!”“菜叶子和㞎㞎都混在一起了,毛毛虫怎么吃啊?”“毛毛虫需要一个干净的家。”……孩子们想用手把毛毛虫抓出来:“它们被叶子粘住了,用力会捏死的,怎么办?”“用筷子!”“倒出来吧!”“这样毛毛虫会受伤的,用勺子吧!”……孩子们小心翼翼地将毛毛虫取出放在纸巾上,清理盒子,并在盒子里放入了新鲜的叶子。我面露疑色:“这样菜叶子会不会又和㞎㞎混在一起了?” 孩子们犹豫了几秒,天宇提议:“我们试试把菜靠在盒子边上!”孩子们东挑西选,反复尝试,最后选了两棵相对完整的菜成功地“安”在了盒子里,并将毛毛虫送回到菜叶子上:“哇,它们喜欢待在菜叶子上,原来它们喜欢待在上面。”

《3 ~6 岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)中的科学领域指出“幼儿思维发展以具体形象思维为主,应引导幼儿通过直接感知、亲身体验和实际操作进行科学学习”及幼儿“能察觉到动植物的外形特征、习性与生存环境的适应关系”。在连续的观察中,孩子们积累了对毛毛虫体态特征、排泄物等的认知,惊奇地发现毛毛虫“越狱”的现象,联系生活实际和毛毛虫的生存环境进行猜测,并且给毛毛虫提供了一个他们眼中温馨舒适的家。在这个过程中,孩子们根据毛毛虫的体态特征选择适宜的工具,每一个细节都流露出他们对于生命的尊重和爱惜。

●毛毛虫变身了

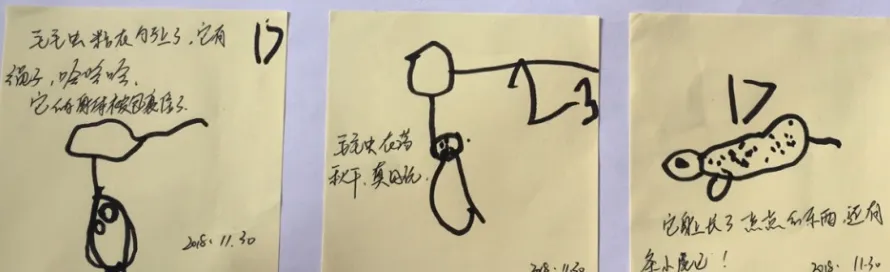

一天的晨间接待时间,瑞瑞惊呼:“快来看,三只毛毛虫不动了,是睡着了吗?”一群孩子围了过来:“它是要结茧了,要变成蝴蝶了。”“可是它没有茧啊,蚕宝宝结完茧才休息,不会死了吧?”……孩子们你一言我一语。小炜喜出望外:“毛毛虫有翅膀了,还有尾巴!”雨泽也拿着放大镜仔细观察:“毛毛虫身上出现了点点,黑黑的是头嘛,它是要变蝴蝶了。那它怎么不结茧呢?”孩子们用勺子将毛毛虫取出。我将勺子轻轻一斜,毛毛虫顺着一条丝垂了下来:“快看,毛毛虫好厉害呀!”雨泽接过勺子:“哈哈哈,毛毛虫在荡秋千,有一根丝连着呢!”小炜拿着放大镜仔细观察:“这是毛毛虫吐的丝,它不用结茧就可以变成蝴蝶吗?”……

孩子们发现毛毛虫“睡着”的现象后,在观察探索中经历了从难过—惊喜—疑惑的情绪变化。在这个过程中,孩子们对毛毛虫进行观察比较,发现原本软绵绵的绿色毛毛虫在颜色、形态、触感等方面发生了明显的变化。孩子们的观察结果唤醒了已有的“蚕宝宝”经验,在融合中碰撞,提出了质疑。通过孩子们的言语,我发现他们的经验在不断丰富、深化。我思考过是否需要及时借助问卷进行调查,但当我看见孩子们每天观察记录毛毛虫的变化时,我知道,孩子们一定能通过自己的方式找到答案。或许需要很长的时间,或许是一个不科学的答案,不妨等等孩子吧,也许有别样的惊喜!

二、反思,让理论内化于心

回看此次为期数天的观察探究过程,孩子们大胆想象与猜测,自主观察与探究;同时教师不断分析中班孩子的探究特点,在探究过程的关键节点上搭建适宜的支架,促进孩子们深入地学习。在这个过程中,孩子们收获了快乐和成长,教师也收获了启发和思考。

1.通过观察,了解幼儿需求。

在课程游戏化项目“六大支架”中,观察儿童被提到了首要位置。“观察”是教育适宜、有效开展的前提,也是教师专业发展的途径。通过发现儿童、认识儿童,形成正确的儿童观。在散步活动中,笔者通过观察及与幼儿讨论,敏锐地察觉到幼儿在活动中表现出对毛毛虫进一步探究的兴趣,站在幼儿的角度去思考问题,支持幼儿的想法,为幼儿创造了适宜探索的环境。通过集体讨论和自主探索的形式努力让幼儿在活动中更加自由和愉悦。

2.通过分析,调整预设内容。

在这一系列活动中,笔者根据幼儿所表现出来的兴趣点,结合《指南》《幼儿园教育指导纲要(施行)》等目标和要求,分析符合幼儿年龄特征的活动价值,预设课程内容“除虫记”。当幼儿的兴趣与教师的预设发生冲突时,笔者没有简单地“遵照教师预设”,而是经过专业思考、判断后,寻求幼儿兴趣与活动目标之间的平衡,围绕“饲养毛毛虫”开展了一系列活动。其实教师在观察幼儿的基础上,可以多考虑几种假设,多预设几种活动生发的可能性,为那些不期而遇的教育契机留下足够的空间,从而达到预设与生成的有效融合。

3.通过追踪,深入探究活动。

随着孩子们对“毛毛虫”探究的深入,笔者及时地组织与引导孩子开展相应的学习活动,如“毛毛虫去留辩论赛”“毛毛虫爱吃什么”等,帮助他们扩展、丰富、深化有关的学习经验,让孩子对毛毛虫始终保持积极的探究兴趣。在整个活动过程中,尊重幼儿的意愿,而不是一味地放任幼儿。要真正实现让幼儿自主,教师要敢放手,但是需要时刻关注,适时介入,及时总结,把握好“无为”与“有为”的度,顺应孩子的需要和发展规律,为孩子的“有为”提供空间。

4.通过交流,重建已有经验。

在课程游戏化项目的推进下,我们不断学习先进理念,将自身角色从“教师是真理的掌握者,要把真理教给孩子”转变为“教师是童年的守护者,要向儿童学习,陪伴和支持儿童成长”。在观察中,笔者不仅敏锐地捕捉孩子的想法,通过引导交流唤醒孩子的已有经验,更是察觉到自身经验的匮乏与不足。对于笔者而言,孩子仿佛打开了一扇迷雾森林的大门。在深入各类活动前,笔者针对自身需求查阅了关于蚕宝宝、毛毛虫等蜕变过程的资料,与孩子的已有认知思维碰撞,在循环交流中共同重建已有经验,在学习中共同成长。

孩子们一直在观察着、守候着……学期快结束了,活动并没有结束。孩子们和家长商量后,他们决定将“变身的毛毛虫”分组带回家继续观察,约定负责照顾的孩子定期在班级群里分享毛毛虫的变化。这真是一场奇妙的旅途,遇见毛毛虫,遇见生命,遇见爱!