《〈广雅疏证〉补正》与《〈广雅疏证〉补释》对读五则

2020-08-18陈建军

陈建军

(北京语言大学 人文社会科学学部,北京 100083)

雅系典籍,训诂之大要也。王引之曰:“自说经必通训诂,而读书必先识字,则《尔雅》、《说文》实六艺之钤键,九流之津涉也。”[1]作为雅系文献之一的《广雅》,是魏博士张揖为增广《尔雅》所作。王念孙(1744—1832)的《广雅疏证》则“借张揖书,示人大路。”[2]将《广雅》发明到了极致。雅系文献的编纂体例一脉相承,其中的“释诂”和“释言”历来纠混难辨。虽然本文行文论证时只关涉“释言”的释词体例,但为了更明确清晰地突出“释言”体例,我们还是将之与“释诂”的体例对比着来讨论。前贤大抵认为“释诂”是解释古语词的,“释言”是解释方言词的(邢昺《尔雅疏》、朱骏声《说文通训定声》);“释诂”是训释词之本义的,“释言”训释的则非词的本义(黄侃《尔雅音训》)。今人刘乃叔、管锡华分别通过《尔雅》实例统计和考察,认为“释诂”和“释言”的“古方差别”、“本申差别”是以偏概全,失之一隅的。在此基础上,管锡华认为“释诂”与“释言”的差别只在于“被释语中词(字)数目多少的不同”[3]。刘乃叔则在综合张紫文《尔雅说略》观点的基础上,认为“《释言》基本上是一对一地诠释单音词”,“《释诂》是一言释众词……基本上是诠释同义词,它把许多同义词聚合在一起。”[4]杨运庚持与张紫文、刘乃叔相同的观点,只是揭示得更为细致,他认为“释诂”的释词体例为“用来充当训释的某个字代表两个或两个以上的词,或者一个词的两个或两个以上的义项,而被训释的词语也可以根据其词义分成两类或两类以上与训释字所代表的两个或两个以上的词或义项相对应。”“释言”的释词体例为“训释字与被训释字皆代表对等的两个或两个以上的词,或者一个词的两个或两个以上的义项,《尔雅》的编著者用其对等的词或义项进行词语训释。”[5]其实,所谓的“两个或两个以上的词”“一个词的两个或两个以上义项”是根据具体的词义远近而言的,“远者”为“不同的词”,“近者”为“不同的义项”,所以我们可以把训释词A 统一标记为A1和A2,A1 和A2 的外在表现形式相同,即如果是单音词的话,记为同一个汉字,A1 和A2 视为A的意义变体:

“释诂”的释词体例属于“多对一”的映射,其表达式(我们只列两组意义变体)描写为:

A、b、c、d、e、f……,A 也…→

a、b、c……,A1 也。

d、e、f……,A2 也。

“释言”的释词体例属于“一对一”的映射,同理,由于“释言”中每个词条中被释词较少,一般为一个或二个,所以我们把被释词及其意义变体记为B 及B1,B2,其表达式描写为:

B,A 也(推导公式:B,C 也;A,C 也;则B,A 也)…→

B1,A1 也(推导公式:B1,C1 也;A1,C1也;则B1,A1 也)

B2,A2 也(推导公式:B2,C2 也;A2,C2也;则B2,A2 也)

上述释词体例表达式将有助于我们对《〈广雅疏证〉补正》与《〈广雅疏证〉补释》的对读辨析。

遍检王念孙《广雅疏证》,对《广雅》词条署“未详”者42 条,“疏证”内对个别词的音义或出处署“未详”者35 条,这就为后人留下了不断补注和完善的空间。另外《广雅》“张君误采、先儒误说”者本已不少[6]1,加之随着对《广雅疏证》研究的深入,后代学者与王说歧异者纷出。王念孙亦感觉《广雅疏证》诸多地方存有不足,日后每有新的见解便手记于印本,或浮签于相应词条位置。光绪末年黄海长将王氏稿本补正文字辑出,结集为《〈广雅疏证〉补正》(以下简称为《正》)1 卷,补正《广雅疏证》凡501 条。1915 年陈邦福(1892—1982)在《中国学报》上连载《〈广雅书证〉补释》(以下简称为《释》),疏解《广雅疏证》列条“未详”者36 条,存疑14 条。将《正》和《释》放在一起对读比较,发现其中重合者5 条,且此5条均在“释言”下,一一排比辨证于下,于音义联系中做一番粗疏的推演,以求教于方家。

一、盖,党也

《正》:盖,党也。补注云:宝应朱氏武曹云:《昭二十年左传》“君子不盖不义”[7]29。

《释》:盖,党也。案:“党”读如“尚”。《国语·吴语》云:“夫固知君王之盖威以好胜也。”注:“盖犹尚也。”党、尚古通,盖、尚又语助之辞,故“盖”有“党”训。钱氏《养新录》谓“党”为“傥”,说亦可取[8]2326。

【辨】王氏《正》是从传世文献的考据角度来发明“盖”与“党”的实义联系的。《左传·昭公二十年》记载:琴张闻宗鲁死,将往吊之。仲尼曰:“齐豹之盗,而孟絷之贼,女何吊焉?君子不食奸,不受乱,不为利疚于回,不以回待人,不盖不义,不犯非礼。”[9]“不盖不义,不犯非礼”,相对为文,则上下二句均为动宾结构,“盖”为动词,义为“掩庇、屏蔽、袒护”。“盖”之“掩庇、遮盖、袒护”义是由“苫盖”义引申而来,符合词义引申“从具体到抽象”的一般规则。蒋礼鸿在疏证覆也”词条时,案证曰:“各本字音内有此寝去三字,文义不可晓。《玉篇》、《广韵》并音寝,则寝字乃字之音。其此字当是庇字之误。《考工记·轮人》:‘弓长六尺,谓之庇帜。’《表记》:‘虽有庇民之大德。’郑注并云:‘庇,覆也。’去字当是盖字之误,盖俗书作盖,又讹脱而为去。《说文》云:‘覆,盖也。’庇、盖皆系正文,今本误人音内,又误为此去二字耳。”[10]反向推之,盖,覆也;覆,庇也,是“盖”训为“庇护”义之明证。党,谷衍奎《汉字源流字典》载:“《说文·黑部》‘党,不鲜也。从黑,尚声’,所释为引申义。本义为亲族。”[11]间接引申为“偏袒、袒护”义,正是“偏袒、袒护”这一实词义项,成为了沟通“盖”与“党”古通用的津梁。

陈氏《释》的“党”读如“尚”,训“盖”为“尚”并给出《国语》书证,证明“盖”有“崇尚”义。段玉裁《说文解字注》云“党,长也,一聚所尊长也,此谓党同尚。”[12]1952此谓“党”同实义“崇尚”之“尚”的例证。我们发现把王氏《正》和陈氏《释》综合在一起,正符合杨运庚所揭示的雅系《释言》体例,意即“盖B(B1,B2)”有“袒护C1”义,有“崇尚C2”义;“党A(A1,A2)”亦有“袒护C1”义,有“崇尚C2”义。故《广雅·释言》曰“盖B,党A 也”。且“盖B1 与盖B2”及“党A1 与党A2”意义距离较远,分别为“两个不同的词”。于是我们把《广雅疏证》该词条进行复原性描写如下:

盖,党也。念孙案:《说文》:“覆,盖也。”《考工记·轮人》:“弓长六尺,谓之庇帜。”《表记》:“虽有庇民之大德。”郑注并云:“庇,覆也。”宝应朱氏武曹云:《昭二十年左传》“君子不盖不义”。《说文·黑部》:“党,不鲜也。从黑,尚声”,所释为引申义。本义为亲族。间接引申为“偏袒、袒护”义,《尚书·周书·洪范》“无偏无党,王道荡荡”。邦福曰:“党”读如“尚”。《国语·吴语》云:“夫固知君王之盖威以好胜也。”注:“盖犹尚也。”党、尚古通,段玉裁《说文解字注》:“党长也,一聚所尊长也,此谓党同尚。”

现在来看陈氏《释》关于“盖,党也”的虚词义的阐释。陈氏和钱氏所言的“党,尚,傥”古音声韵皆近,因此古通用乃常训。但从古音角度分析,盖,上古见母叶部韵;尚,上古禅母阳部韵。二者声韵相距甚远。从语义角度分析,王引之曰:“盍,何不也,常语也。字亦作盖。《礼记·檀弓》曰:‘子盖言子之志于公乎?’是也。家大人曰:《广雅》曰:‘盍,何也。’《楚辞·九歌》曰:‘盍将把兮琼芳。’王注曰:‘盍,何也。言灵巫何持乎?乃复把玉枝以为香也。’”[13]69可见虚词“盖”为副词,训为“何”、“何不”;虚词“尚”亦是副词,训为“犹”是常训。王引之《经传释词》中也谈到读“党”如“尚”的“尚”,王引之曰:“傥、党、当、尚、傥,或然之词也。字或作党,或作当,或作尚,《庄子·缮性篇》曰:‘物之傥来寄也’,释文:‘傥,崔本作党。’《荀子·天论篇》曰:‘夫日月之有蚀,风雨之不时,怪星之党见。’党见,或见也。”[13]112则虚词“党(尚、傥)”还可以训为“或然、或许”,训释词“党A”和被释词“盖B”之间没有一个递训意义的C 存在,不符合“释言”的释词条例。由此看来,陈氏所言“盖、尚又语助之辞,故“盖”有“党”训”于音于义而言,均无法建立起有效联系,故陈氏此说有待商榷。

二、免,隤也

《正》:免,隤也。乙未详,改:诸书无训“免”为“隤”者,“免”当为“臽”,“臽”古“陷”字也,《说文》本作“臽”,隶或作与“免”字上半相似,因讹而为“免”。“臽”今通作“陷”,《说文》“陷,高下也,一曰陊也。”又云“隤,队下也。”韦昭注《鲁语》云:“陷,坠也。”《玉篇》“陷,隤也”,《广韵》“陷,入地,隤也。”《淮南子·原道训》云“先者隤陷,则后者以谋。”是“陷”与“隤”同义[7]29-30。

《释》:免,隤也。“免”当作“浼”。《汉书·陈胜传》注云:“免,古俛字。”与“浼”同义。《说文》:“浼,污也。”《玉篇》同。赵歧《孟子注》云:“污,下也。”《汉书·食货志》“因隤其土”,注云:“下也。”则“免”当作“浼”,黄刻《〈广雅疏证〉补正》云:“免”当为“臽”。福案:《释言》有“陷,溃也”句可证,说殆失之附会。其为隤义则一也[8]2326。

【辨】王念孙《正》以“诸书无训‘免’为‘隤’者”为立论前提,反映出王氏广博的文献积累。于是从历史文字观为突破口,说明隶变过程中误“臽”为“免”的原因,并指出“臽”是“陷”的古字,二者为古今字的关系,借此还原出被释词的真实面貌。然后综核《说文》的辞书释义和《国语》的随文训解材料,证明被释词“陷B”有二义,一为“下C1 也”,一为“陊C2(坠)也”。我们可以做的工作是,一是补C2 韦昭注的原文:《国语·鲁语》“上陷而不振”;二是补C1 明证:《礼记·檀弓下》“母使其首陷焉”,注:“陷,下也。”

王说利用《玉篇》、《广韵》的互训材料和《淮南子》的“隤陷”同义连用书证材料则没有发掘出训释词与“下C1”“坠C2”两个义项的联系。关于训“隤A1”为“下C1”,陈氏《释》给出了例证。《汉书·食货志》“因隤其土”,注云:“下也。”而训“隤A2”为“坠C2”,王陈二人均未给出确切的论证,我们裒列证据如下:

隤:《吴越春秋·勾践归国外传》“峻高者隤”,徐天祜注:“隤,下坠也。”《说文》“隤,下队也,从阜贵声。”[14]305段注:“系辞曰‘夫干确然示人易矣,夫坤隤然示人阜矣。’许《冂部》曰‘隺,高至也。’引《易》‘夫干隺然。’然则正与‘下队’作反对语。”[12]732《诗·小雅·小旻》“如临深渊”,毛传“恐队也。”陆德明《释文》:“本又作坠。”《说文》:“队,从高队也,从阜㒸声。”段注:“‘队’、‘坠’,正俗字。古书多作‘队’,今则‘坠’行而‘队’废矣。大徐以坠附土部,非许意。《释诂》:‘队、落也。’”因此,训释词“隤A”亦有二义,即“下C1”和“坠C2”,与被释词“陷B”对等对应,构成“一一映射”。因“下C1 也”和“坠C2也”意义距离较近,故属于“同一个词的两个义项”。与“释言”条例吻合。

陈氏《释》释“免”为“浼”,是把二者当作古今字或通假字来看待的。从古书用字角度看,古字是“一字兼多词”,今字“对于古字的词义各有分承”。遍检《故训汇纂》“免”字读“亡辨切”的47 个义项中,无“免”同(或通)“浼”的训释,更无“污也”之训解,则此说不成立。即使将“免”和“浼”当作通假字来看待,那么按陈氏所言确有“免”“俛”通用之例,然而古文献中却无“俛”与“浼”通用例。因此,说“俛”与“浼”同义亦为差强截说之辞,误。陈氏不言己说主观臆断,反诬王念孙“失之附会”,是不了然《广雅》之要旨也。

三、酌,漱也

【辨】本词条为陈氏“掠美”之辞也。在“免,隤也”词条中,陈氏言曰:“黄刻《〈广雅疏证〉补正》云:‘免’当为‘臽’。福案:《释言》有‘陷,溃也’句可证,说殆失之附会。”纵观本词条之王氏《正》和陈氏《释》,高度雷同,后出的陈氏《释》对王氏《正》却只字未提,故为“掠美”无疑。

基于此,我们对王氏的论证详加品鉴。所有的论证过程都包括立论—本论—结论三部分,立论前提的正确性是保证结论正确的充分条件。王念孙首先根据自己丰厚的文字学积累和辨识,认为“酌”当为“”,再据《士虞礼》、《少牢馈食礼》的注文“古文酳为”,抽索出被释词“B”有二义,分别为“少少饮也C1”和“漱[漱口=动作+对象]也、荡口C2”;而根据郑注《士昏礼》“酳,漱也。”反向训释,则训释词“漱A”亦有“酳”即“漱也、荡口C2”义。又《广韵》“酳,酒漱口也。”则“漱(酳)A”的概念要素构成为[少少饮酒C1+荡口]。类似的例子我们再补充一例。《汉语大词典》释“漱酒”为“饮酒”,书证为:宋·窦苹《酒谱·神异》:“石虎于大武殿起楼,高四十丈,上有铜龙,腹空,着数百斛酒,使胡人于楼下漱酒。”[15]所引石虎事例,见于晋·王嘉《拾遗记》第九卷:“台上有铜龙,腹容数百斛酒,使胡人于楼上嗽酒,风至望之如露。”“嗽酒”的结果是“风至望之如露”,则“嗽酒”应训为“喷酒”,《汉语大词典》所释为非。但“喷酒”与“酒漱口也”义同,“以酒洁后须喷出”,依旧包涵[少少饮酒]的概念要素。《礼记·曲礼上》“客不虚口”,郑玄注:“虚口谓酳也”,陆德明《释文》:“以水曰漱。”孔颖达疏:“用浆曰漱,令口以清洁为义。”在这里,“少少饮(酒)也C1”与“漱[漱口=动作+对象]也、荡口C2”是意义距离非常近的“同一个义项的不同概念要素”对等对应,构成“一一映射”,亦符合“释言”条例,故而王氏所言确为定案。

四、笺,云也

《正》:笺,云也。乙未详,改:诸书无训“笺”为“云”者,“云”疑“志”字之误。《说文》:“笺,表识书也。”“识”与“志”古字通。草书“云”字作“”,“志”字作“”,二形相近而误[7]31。《释》:笺,云也。案:“笺”无“云”训,“云”当为“志”字之(伪)[讹]。《说文》:“笺,表识书也。”《古今字诂》云:“识,今作志。”志、志古通[8]2327。

【辨】此词条亦为陈氏“夺美”王氏之说。有两点需要重点提出,以对王念孙予以表彰。一是王氏既能指出“云”为“志”之讹,又能指出致误之由,乃二字草书形近而误。这也是乾嘉学者倡导“朴学学风”的具体体现:“凡立一义,必凭证据。无证据而以臆度者,在所必摒。”[16]

二则本词条沟通的是被释词“笺B”与训释词“志A”之间的意义递训联系,沟通的钤纽为“表识书也C”。《说文》:“笺,表识书也。”《后汉书·儒林传·卫宏》:“马融作《毛诗传》,郑玄作《毛诗笺》。”《清华大学藏战国竹简·说命中》“余告女(汝)若寺(时),(志)之于乃心。”整理者注云:“《国语·鲁语下》注:‘志,识也’”。《周礼·地官·诵训》:“掌道方志”,孙诒让正义:“志、识字同。”[17]

五、贰,然也

《正》:贰,然也。乙未详,改:《公羊春秋·庄二十三年》“公会齐矦盟于扈”,传云:“桓之盟不日,此何以日?危之也。何危尔?我贰也。”何休注云:“庄公有污贰之行,是贰训为污也。下文云鲁子曰‘我贰者,非彼然,我然也。’注云‘非齐恶我也,我行污贰,动作有危,故日之也。”据此则传云“非彼然,我然也”者,犹言“非彼寔使然,乃我寔使然耳。”非训“贰”为“然”也。此云“贰,然也”,盖误会传意[7]31。

《释》:贰,然也。案:“贰”无“然”训,“贰然”必“樲橪”之省假。《孟子》云:“养其樲枣。”《尔雅》云:“樲,酸枣。”《说文》:“橪,酸小枣也。”故“樲”有“橪”训[8]2327。

【辨】《广雅》“贰,污也”与“贰,然也”二条比邻并列,实际上是综合在一起同释一个被释词“贰”的。正因为如此,王念孙在《广雅疏证》中疏为“贰,污也。‘贰’当作‘腻’,《玉篇》‘腻,垢腻也。’曹宪音有女史二字,卽女吏之讹。”“贰,然也。未详。”[6]214在这里“贰”和“腻”为古今字的关系。语音上,贰,而至切,日纽脂部;腻,女吏切,娘纽脂部。二字声母“娘日二纽归泥”,韵母同部,语音相同。语义上,结合《玉篇》所释及王氏《正》中所引《公羊传》“污贰之行”之“同义连用”例,释“贰”为“污”为不易之论,《潘岳诔》“手泽未改,领腻如初”。我们可以作进一步的论证,“腻”之“污”义是从“脂垢”义引申而来,《资治通鉴·晋纪八》“舆犹腻也,近则污人”胡三省注:“皮肤之垢,其肥滑者为腻。”《慧琳音义》卷八“津腻”,注引《考声》“腻,脂垢也。”《说文》中收录“肰”字,《说文·肉部》:“肰,犬肉也,从犬、肉。读若然。,古文然。,亦古文然”朱骏声《说文通训定声》:“肰,疑党为然字之古文。”[18]1297可见,“肰”“然”亦有古今字一说,且“犬肉”为“肉”,由“肉脂义”邻近引申,古义应有“脂腻、脂垢”一项。

王氏《正》对于“贰,然也”之补正,据《公羊春秋·庄二十三年》所记事例敷衍该词条,“误会传意”之说极为牵强。经过我们的探求,上一条“贰,污也”是以古今字为切口,从词义引申角度演绎“贰”与“然”之间的意义联系。本条“贰,然也”则以假借字为切口,从语源义的角度构建“贰”与“然”的“对等对应”关系。结合上条,腻,女吏切,娘纽脂部;䵒,尼质切,音昵;二字声母“娘日归泥”,韵母“脂质对转”,故假“腻”为“䵒”,则“贰,䵒也”。然,如延切,日纽寒部;黏,女廉切,娘纽谈部;二字古音声母亦相近,首先从谐声角度观察,以“然”为谐声偏旁的字多与“柔弱义”有关,朱骏声《说文通训定声》云:“橪,锴本作柔也,则假借为偄。”又云:“㒄,从人然声,谓立意不坚。”又云:“捻,从手然声,一曰蹂也。按:当作煣也,煣即今揉字,《通俗文》于捏曰捻。”[18]1297“捏”的动作可以描写为“使物体柔”,内蕴着“柔软”的义素特征。其次“凡泥母字意义多与粘着义有关”,齐冲天《声韵语源字典·卷八》:“粘,读泥母,谈部……读泥母就是粘着义”[19]他如“(忍与切,黏也)、䵑(女质切,黏也)、(女下切,黏着也)、(女九切,黏也)、黏(尼占切,相着也)、(乃礼切,黏也)、(女下切,黏着也)”等等;因此,“然”谐声偏旁的“柔弱义”和“泥母字的黏着义”可以看作同一义位的条件变体,凡具备一定柔韧性的固体物质用“柔弱”来形容,液体物质用“黏着”来比况。

“黏柔”义位的同源近义有“亲昵义”:䵒,尼质切,音昵。入质切,音日。质韵。黏也。《春秋传》曰:“不义不䵒”,见《说文》。按:《中华大字典》载:今《左传·隐公元年》传文作“昵”,“昵”与“䵒”,音义皆近,且皆从日。日,近也。作“䵒”为长[20]。䵑,女质切,《尔雅·释言》“䵑,胶也”,郝懿行义疏:“䵑、昵通。”邵晋涵正义:“䵑通作昵,故又作昵。”《方言》卷二“䵑,黏也”,戴震疏证:“䵑,亦作䵒。”《说文通训定声》“然”字头下记载:“《史记·货殖传》‘计然’,《汉书·叙传》作‘研’,《越绝书》作‘倪’,一声之转。”[18]1297“计然、计研、计倪”所指乃同一人,则“然、研、倪”这组同名异文材料的“一声之转”,更证明“然”与“黏”声母相近,可以借“然”为“黏”,亦有“䵒”义。

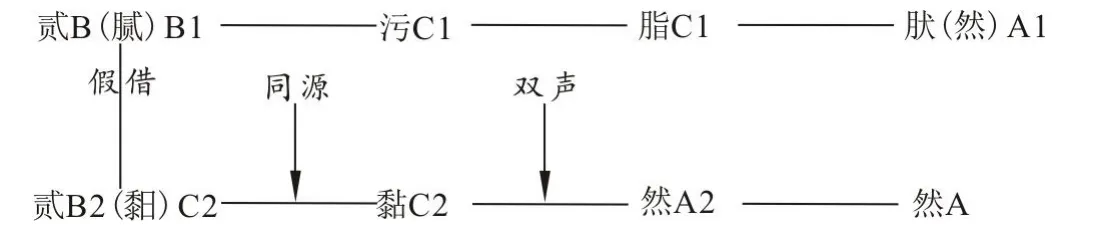

依照雅系文献“释言”的释词体例,我们可以把上二词条描写如下。见图1。

图1 “贰,然也”词义演变示意图

当然,我们关于“脂”的“污义”引申以及“然”与“黏”之间内在联系(示意图中虚线部分)的考索还很勉强,有待日后进一步的材料发掘,渐趋完善。

陈氏《释》认为“贰然”必“樲橪”之省假,乃截取段玉裁《说文解字注》之辞也。段氏《说文解字注》:“樲,酸枣也。《释木》曰:‘樲、酸枣。’《孟子》曰:‘舍其梧槚,养其樲枣。’赵曰:‘樲枣、小枣,所谓酸枣也。’按:《孟子》本作‘樲枣’。宋刻《尔雅》‘单行疏’及《玉篇》《唐本草》《又本草图经》皆可证。今本改作‘樲棘’,非是。‘樲’之言‘副贰’也,为‘枣’之‘副贰’,故曰‘樲枣’。《本草经》曰:‘酸枣,味酸平,主心腹寒热、邪结气聚、四肢酸疼、温痹、烦心不得眠。’诸家皆云:‘似枣而味酸。’从木。贰声。而至切。十五部。”[12]244又“橪,酸小枣。此云酸小枣,则上文‘樲,酸枣者’与枣大小同矣。《上林赋》:‘枇杷橪’。按:厕‘橪’于‘枇杷’之间,然则皆果也,与许说合。《淮南子》‘伐橪枣以为矝。’亦云‘橪枣’。郭云:‘橪、橪支木,音烟。’与许异。从木,然声。人善切。十五部。一曰染也。染,小徐作‘柔’。皆未详。”[12]244段说“‘樲’之言‘副贰’也,为‘枣’之‘副贰’,故曰‘樲枣’”尤为精彩,从古音方面道出了“樲枣”的得名理据。意即“樲”从“贰”得声,“贰”为“副贰”义,非“樲”义已明。司马相如《上林赋》“枇杷橪”并举,则张揖的时代“橪”字早已存在,断不会将“橪”字省假为“然”。

另按:《广雅》乃为增广《尔雅》所作,编排体系一同《尔雅》。“释诂”、“释言”、“释训”以下,按照亲属关系、宫室器乐、天地自然、山川草木、虫鱼鸟兽的类别进行阐释,如果按陈氏《释》的训解,释“贰,然也”为“樲,橪也”,则此词条应放入“释木”中,不应该放在“释言”中。再则,张揖《广雅》“释木”中有“重皮,厚朴也”词条,王念孙疏云:“厚朴,子甘美可食,则亦果之一种。故《史记·司马相如传》云:‘枇杷橪杮楟㮏,厚朴也。’”[6]467足见王氏已意识到《史记》中“橪”与“枇杷杮楟㮏”并举,必知“橪”为“酸小枣”之义。

王念孙与段玉裁同为戴震弟子,交游最厚,二人分别通读对方代表作,且段玉裁为王《广雅疏证》作序,王念孙亦为段《说文解字注》作序,则王氏对段《说文解字注》了然于胸,亦必知“樲”为“酸枣”之训。然王氏《广雅疏证》“贰,然也”词条中署“未详”,于《正》中又以“误会传意”强逆张揖之见,则“‘贰然’必非‘樲橪’之省假”明矣。

通过以上对读辨析可以看出,王念孙秉持科学的语言学思想和训诂方法,在《〈广雅疏证〉补正》中对《广雅疏证》进行了有效的补正,深入到词语意义内部勾索义项之间的内部联系,从而在考据的基础上“乙未详,改”,并提供一些借以深入研判的信息。

王念孙是乾嘉学派代表人物,虽去古甚远,但因有广博坚实的文献学基础,讲求符合演绎推理的逻辑方法,谙熟“声义互求”原则和《广雅》编排体例,还原古代语言的真实面貌,为我们再塑了一座语言学科学学术史上的丰碑。