急性冠脉综合征患者生活事件与冠状动脉粥样硬化斑块稳定性的相关性研究:抑郁的中介作用

2020-08-17冯晔娇林平赵振娟王旖旎

冯晔娇,林平*,赵振娟,王旖旎

急性冠脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)的主要病理基础为冠状动脉粥样硬化斑块(简称斑块)的形成及进展[1]。影像学研究表明,不稳定斑块的形成至破裂进程及继发血栓是导致ACS发生发展的主要机制[2],因此明确斑块稳定性的风险因素尤为迫切。有研究指出心理应激可能成为触发因素,诱导体内神经内分泌反应增强,继而促进动脉粥样硬化进展[3-4]。近期多项研究发现生活事件可作为心理应激源,增加ACS的发生风险[5-6]。然而,生活事件是否可影响斑块稳定性进而导致ACS的发生发展,目前尚不清楚。

根据LAZARUS等[7]提出的心理应激理论,生活事件作为一种客观因素,可造成个体心理困扰,引发抑郁。已有研究证实,抑郁症是ACS的独立危险因素[8]。ACS患者抑郁的发生率高出一般人群近3倍[9]。且随着抑郁分数的增加,ACS的发生风险将越高[8]。最近研究证实,抑郁与斑块稳定性密切相关[10]。抑郁导致斑块不稳定进而诱发ACS的生理机制可能为通过抑郁引起慢性低度炎性反应,从而促进动脉粥样硬化的进展。由此可见,抑郁可能在生活事件与斑块稳定性之间发挥中介作用。因此本研究采用光学相干断层成像技术(optical coherence tomography,OCT)对斑块稳定性特征进行测量,并探讨生活事件与斑块稳定性的关系,同时利用路径分析明确抑郁在其中的中介作用,由此进一步了解生活事件影响ACS的相关机制。

本研究价值:

本研究通过光学相干断层成像技术(OCT)首次证实生活事件与急性冠脉综合征(ACS)患者斑块稳定性密切相关,同时明确了抑郁在其中发挥重要的中介作用。一方面,从心理学角度进一步探明ACS患者斑块稳定性的影响因素;另一方面,从微观影像学角度揭示了生活事件、抑郁对ACS发生发展可能的影响机制,从而为提高斑块稳定性提供新的干预靶点。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2018年9月—2019年4月于哈尔滨市某三级甲等医院心血管内科行冠状动脉造影首次确诊为ACS的患者311例为研究对象。纳入标准:(1)符合美国心脏病学会/美国心脏协会/美国心血管造影和介入协会提供的ACS诊断标准[11-13];(2)成功行OCT检查;(3)年龄18~80岁,意识清楚,能配合完成问卷测评;(4)知情同意并自愿加入本研究。排除标准:(1)合并其他器质性心脏病及周围血管疾病,严重的肝、肾、肺、脑部疾病;(2)已行支架植入术,OCT图像不清晰;(3)参与其他干预性研究。本研究经哈尔滨医科大学附属第二医院伦理委员会批准,所有患者签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 研究工具

1.2.1.1 一般人口学与临床资料问卷 问卷内容包括性别、年龄、体质指数(BMI)、吸烟(吸烟量≥1支/d,并连续吸烟≥1年,目前仍在吸烟或截至入选本研究时戒烟时长不足半年)[14]、既往史(高血压、糖尿病、高脂血症)、家族史(冠心病、糖尿病、高血压);实验室指标包括空腹血糖、C反应蛋白(CRP)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)。

1.2.1.2 生活事件量表(Life Events Scale,LES) 采用张明园等[15]编制的LES,此量表依据HOLMES等[16]及郑延平等[17]编制的量表制成。共65个条目,涉及工作、家庭、经济、人际关系、政治等类别,并根据国内常模结果提供不同年龄组各生活事件相应的生活事件单位(life event unit,LEU),从而实现对生活事件应激水平的定量研究[17]。适用于16岁以上的中国人群[18],且研究评定时限不宜超过1年。因此本研究将依据此量表统计研究对象发病前1年内发生的表中所列事件,计算并累加相应的LEU,将LEU总分作为统计指标。并根据研究对象是否经历生活事件引发心理应激判断其发病前1年内的生活事件应激史。此量表与HOLMES等[16]编制的量表的相关项目呈高度正相关(rs=0.80,P<0.05)。

1.2.1.3 抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS) SDS是用来评估抑郁症状严重程度的自评量表,共20个条目[19]。每个条目得分从1分(没有或很少时间)到4分(绝大部分时间或全部时间),对每种症状的出现频率进行评估。其中10个条目为反向计分项。累计条目总分为总粗分,总粗分除以0.8为标准分。以标准分作为统计指标,低于50分为正常,50~59分表示轻度抑郁,60~69分表示中度至重度抑郁,≥70分为重度抑郁。在心血管疾病患者中,Cronbach's α系数为0.814。

1.2.1.4 OCT指标测量与分析 本研究使用的OCT成像系统为频域OCT,C7-XR系统,应用Image-Pro plus软件对患者罪犯病变处斑块进行测量分析。将不稳定斑块定义为薄纤维帽粥样硬化斑块(thin-cap fibroatheroma,TCFA)[20],其OCT图像特征表现为纤维帽厚度<65 μm、脂质核心角度≥90°[21]。因此,本研究将纤维帽厚度以及脂质核心角度作为结局变量纳入路径分析,进行模型拟合及中介效应分析。同时测量不稳定斑块的其他OCT指标,包括斑块破裂(斑块纤维帽连续性中断或破裂,伴或不伴有空洞形成)、富脂质斑块(边界模糊的低信号区域,并且脂质核心角度>90°)、血栓〔突入管腔内的肿块,附着在管腔表面或漂浮在管腔内,直径≥250 μm,显示高(红色血栓)或低(白色血栓)信号衰减〕、巨噬细胞(纤维帽内及纤维帽脂质池交界区的大片高反射区)及胆固醇结晶(斑块内方向一致的、线状的、高度反射结构)情况。

1.2.2 调查方法 于患者行OCT检查术后1~2 d对其进行问卷调查,向患者详细解释本研究目的及意义,征求其同意并签署知情同意书。LES及SDS评定前由研究者说明量表的填写方法及注意事项,研究对象独立完成填写,必要时由研究者逐条阅读量表,研究对象独立做出判断;一般人口学及临床资料通过查阅病历系统获取,并询问患者核实;OCT图像的测量与分析由两名专业分析人员完成,当测量出现分歧时由第三名专业分析人员进行仲裁得出最终结果。

1.3 统计学方法 采用SPSS 22.0软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,两组间比较采用t检验;非正态分布的计量资料以M(QR)表示,两组间比较采用Mann-WhitneyU检验;计数资料的分析采用χ2检验;采用多因素Logistic回归分析斑块稳定性的影响因素;采用Spearman秩相关进行相关性分析;使用AMOS 22.0进行路径分析,参数估计采用极大似然法,模型拟合良好的指标要求包括,卡方自由度比(χ2/df)<5,P>0.05[22],良适性适配指数(GFI)、规准适配指数(NFI)、相对适配指数(RFI)、增值适配指数(IFI)、比较适配指数(CFI)、非规准适配指数(TLI)均>0.90[23],渐进残差均方和平方根(RMSEA)<0.08[24]。基于 Bootstrap(样本量为 1 000,置信区间为95%)检验路径的直接、间接及总体效应。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

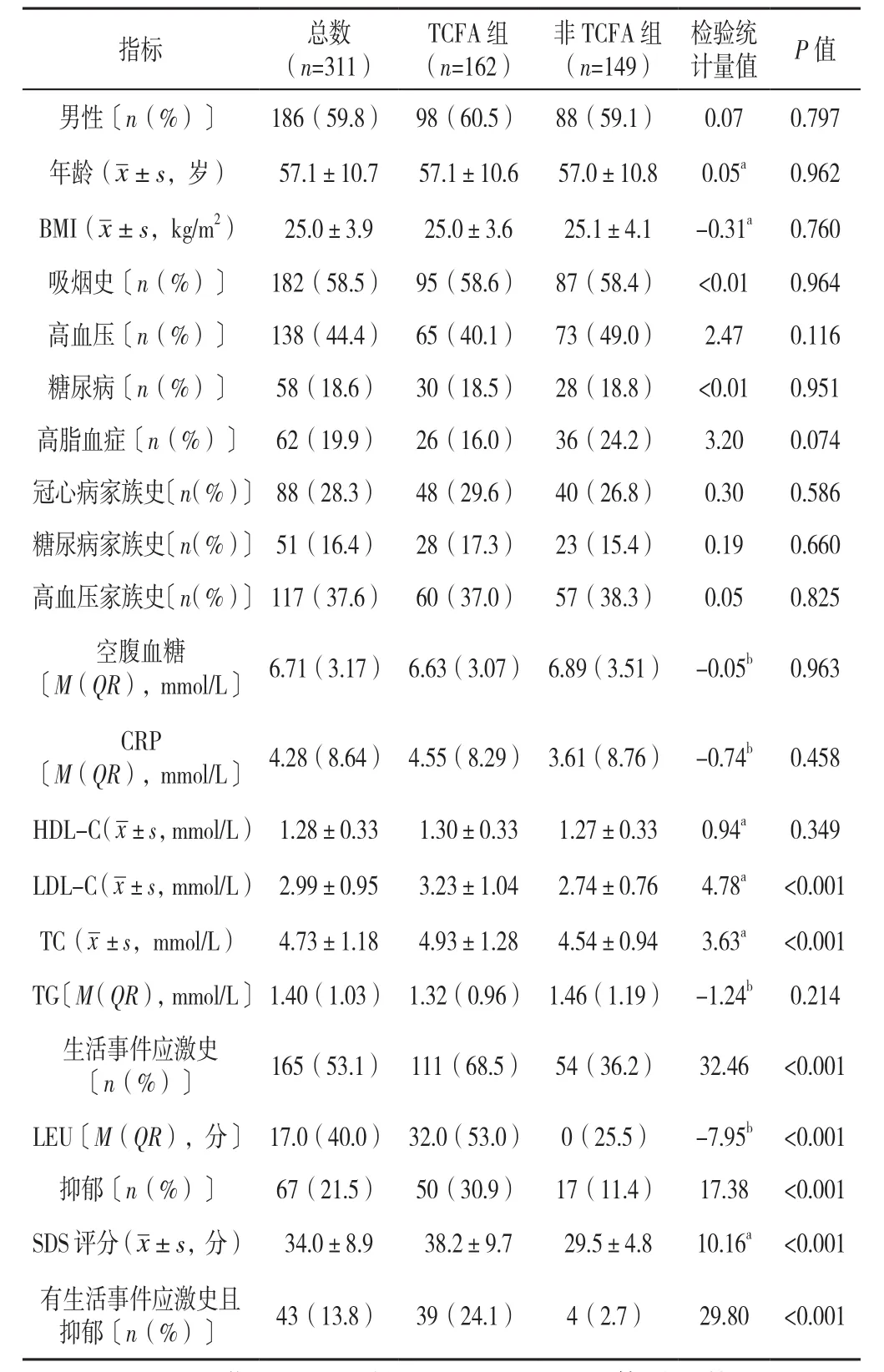

2.1 TCFA组与非TCFA组的一般人口学及临床指标比较 311例患者中,斑块为TCFA者162例(52.1%),作为TCFA组;非TCFA者149例(47.9%),作为非TCFA组。TCFA组和非TCFA组性别、年龄、BMI、吸烟史、高血压、糖尿病、高脂血症、冠心病家族史、糖尿病家族史、高血压家族史、空腹血糖、CRP、HDL-C、TG比较,差异均无统计学意义(P>0.05);TCFA组生活事件应激史发生率、LEU、抑郁发生率、SDS评分、LDL-C水平、TC水平、有生活事件应激史且抑郁发生率高于非TCFA组,差异均有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 TCFA组与非TCFA组的一般人口学及临床指标比较Table 1 Comparison of demographic characteristics and clinical data between patients in TCFA group and non-TCFA group

表2 有无斑块破裂及有无富脂质斑块组的一般人口学及临床指标比较Table 2 Comparison of demographic characteristics and clinical data between patients with and without plaque rupture and lipid-rich plaque

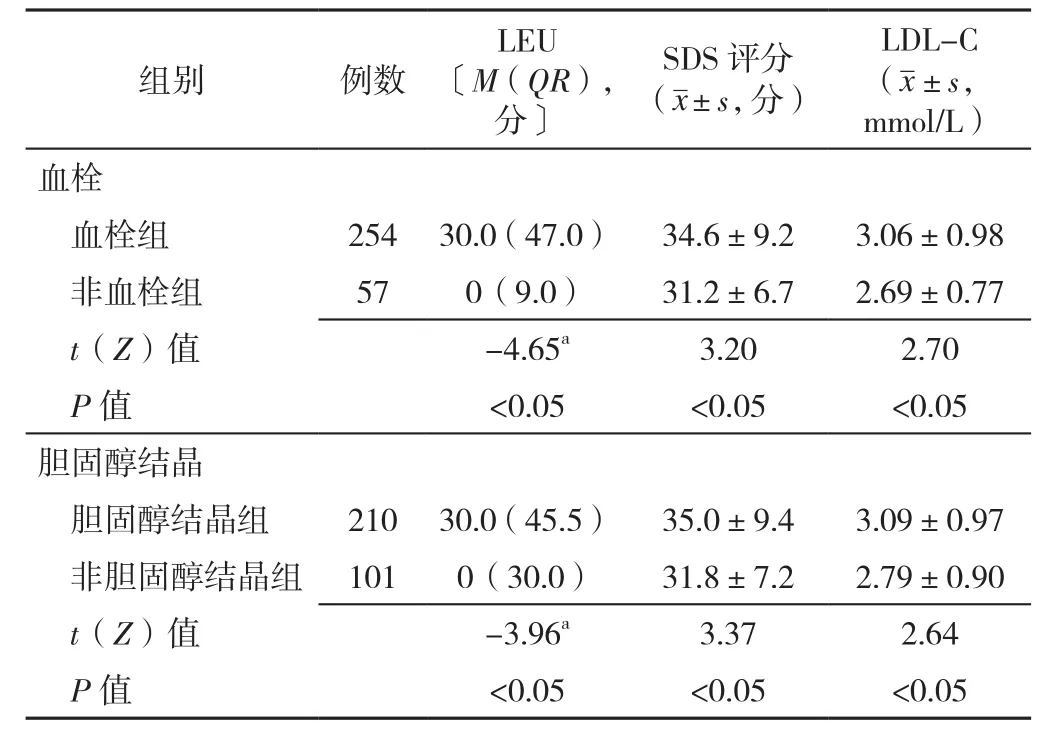

2.2 斑块稳定性其他OCT指标的一般人口学及临床指标比较 分别根据有无斑块破裂、富脂质斑块、血栓、巨噬细胞、胆固醇结晶将311例患者进行分组。其中斑块破裂组190例,非斑块破裂组121例,斑块破裂组LEU、SDS评分、LDL-C、TC水平均高于非斑块破裂组,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。富脂质斑块组214例,非富脂质斑块组97例,富脂质斑块组LEU、SDS评分、LDL-C、TC水平均高于非富脂质斑块组,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。血栓组254例,非血栓组57例,血栓组LEU、SDS评分、LDL-C水平均高于非血栓组,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。胆固醇结晶组210例,非胆固醇结晶组101例,胆固醇结晶组LEU、SDS评分、LDL-C水平均高于非胆固醇结晶组,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。巨噬细胞组226例,非巨噬细胞组85例,因两组比较未发现有统计学意义的指标,故未在表格中列出。

表3 有无血栓及有无胆固醇结晶组的一般人口学及临床指标比较Table 3 Comparison of demographic characteristics and clinical data between patients with and without thrombosis and cholesterol crystallization

2.3 生活事件对斑块稳定性影响的多因素Logistic回归分析 以TCFA及斑块稳定性的其他相关指标(斑块破裂、富脂质斑块、血栓及胆固醇结晶情况)为因变量(赋值:有=1,无=0),将单因素分析中有统计学意义(P<0.05)的变量作为自变量,进行多因素Logistic回归分析。结果显示,LEU是TCFA、斑块破裂、富脂质斑块、血栓、胆固醇结晶的独立影响因素(P<0.05)。SDS评分是TCFA、斑块破裂、富脂质斑块的独立影响因素(P<0.05)。LDL-C是TCFA的独立影响因素(P<0.05,见表4)。

2.4 LEU、SDS评分与斑块稳定性的相关性分析 患者纤维帽厚度为64.9(41.1)μm,脂质核心角度为139.4°(82.8°)。相关性分析结果显示,LEU与SDS评分及脂质核心角度均呈正相关(P<0.01),与纤维帽厚度呈负相关(P<0.01);SDS评分与纤维帽厚度呈负相关(P<0.01),与脂质核心角度呈正相关(P<0.01);纤维帽厚度与脂质核心角度呈负相关(P<0.05,见表5)。

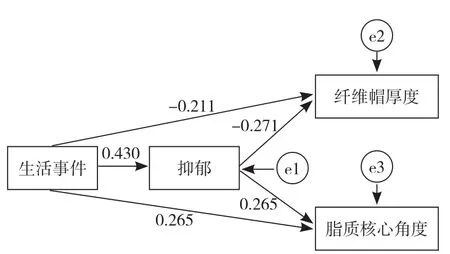

2.5 生活事件、抑郁及斑块稳定性的路径分析 将生活事件作为自变量,抑郁为中介变量,纤维帽厚度及脂质核心角度为因变量进行路径分析。本研究路径分析结果显示,χ2/df=2.21,P=0.137,GFI=0.996,NFI=0.989,RFI=0.931,IFI=0.994,CFI=0.994,TLI=0.961,RMSEA=0.062,均表示模型拟合良好。各变量间的路径关系见图1。

Bootstrap检验中介效应结果显示,生活事件对抑郁、纤维帽厚度及脂质核心角度均具有直接效应(P<0.01),并且抑郁在生活事件与纤维帽厚度及脂质核心角度中起部分中介作用(P<0.01,见表6)。

表4 斑块稳定性影响因素的多因素Logistic回归分析Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of the influence factors for plaque vulnerability

表5 生活事件、抑郁及斑块稳定性的相关性分析(rs值)Table 5 Correlation analysis of stressful life events,depression and plaque vulnerability

表6 各变量间直接效应、间接效应及总效应分析Table 6 Analysis of the direct,indirect and total effect among variables

图1 生活事件、抑郁、纤维帽厚度及脂质核心角度的路径图Figure 1 Path analysis diagram of stressful life events,depression,fibrous cap thickness and lipid arc

3 讨论

3.1 ACS患者生活事件应激及抑郁的发生情况 本研究结果显示,发生生活事件应激的ACS患者比例达53.1%(165/311),抑郁发生率为21.5%(67/311),同时存在生活事件及抑郁的个体达13.8%(43/311)。且与斑块稳定组相比,斑块不稳定组经历生活事件(36.2%与68.5%)、抑郁(11.4%与30.9%)以及两者并存(2.7%与24.1%)的个体显著较多,同时LEU及SDS评分均较高。提示,ACS患者生活事件及抑郁的发生情况及严重程度与斑块稳定性密切相关。

目前,国内外关于ACS患者发病前1年内生活事件发生情况的调查尚缺乏大样本研究。综合既往结果,有53%~69%的ACS患者发病前1年内经历生活事件[6,25-26]。同时据统计,ACS患者抑郁的发生率为15%~22%,远高于普通人群的抑郁发生率(6%)[8]。本研究结果均与其相符。由此可见,ACS患者发病前较多存在生活事件以及抑郁。同时,既往研究证实生活事件及抑郁均可增加冠心病的发生风险[5,27]。最近一项大型前瞻性队列研究纳入28 583例无心血管疾病史的研究对象,调查其近1年的生活事件,并随访其3年的心血管疾病发生率,结果显示每增加1件生活事件,心血管疾病的发生风险将增加15%[6]。另外,多项Meta分析结果显示,抑郁与冠心病的发病风险增高(RR=1.6~1.9)以及心血管疾病发病率和死亡率升高(OR=1.6~2.4)相关[28-29]。由此可见生活事件及抑郁是ACS的重要危险因素,且根据本研究结果推测两者可能是斑块不稳定的关键诱因。因此,明确生活事件及抑郁对ACS发生发展的潜在作用机制,对于减缓ACS进程尤为重要。并由此提示医务人员需重视并加强存在生活事件ACS患者抑郁情绪的筛查和管理干预,以减少心脏不良事件的发生。

3.2 生活事件对斑块稳定性的影响

3.2.1 生活事件与斑块稳定性的关系 研究表明不稳定斑块的形成至破裂进程及继发血栓是导致ACS发生发展的主要机制[2]。目前在多种血管内成像系统中,OCT以其高空间分辨率(可达10~20 μm)成为检测斑块稳定性的金标准[30]。因此本研究利用OCT测量ACS患者斑块稳定性,并进行多因素Logistic回归分析,结果显示,生活事件是TCFA的独立危险因素。既往多项动物实验针对心理应激与斑块稳定性的关系进行探究,ROTH等[31]实验发现,经历慢性间歇性情绪刺激的小鼠斑块内巨噬细胞数量显著增加〔(3.0±0.6)与(1.5±0.3)〕,纤维帽厚度较薄〔(12.8±1.6)与(6.5±1.0)〕,斑块稳定性下降。此外,多因素Logistic回归分析显示,生活事件是斑块稳定性的其他OCT指标——富脂质斑块、斑块破裂、血栓、胆固醇结晶的独立影响因素。研究表明,富脂质斑块是不稳定斑块的主要组成之一[32],不稳定斑块破裂可继发血栓形成,造成管腔堵塞[33],且胆固醇结晶的形成一方面刺激炎性反应增强,降低斑块稳定性,另一方面可能刺破薄纤维帽,导致斑块破裂[34]。提示,生活事件可能参与不稳定斑块的形成及破裂进程。这是首次从腔内影像学角度在人体研究中证实生活事件可导致斑块稳定性下降。由此可见,生活事件可独立预测斑块稳定性,并且推测其可能通过参与不稳定斑块的形成,触发斑块破裂及继发血栓进程,最终导致ACS的发生。

此外,路径分析结果显示,生活事件对斑块纤维帽厚度(β=-0.21,P<0.01)及脂质核心角度(β=0.27,P<0.01)均具有直接效应。目前关于生活事件直接作用于斑块稳定性的机制尚未完全明确,生活事件作为应激源可能通过刺激神经内分泌反应影响动脉粥样硬化进展,这可能是生活事件影响斑块稳定性的机制之一。心理神经免疫学认为,应激源可作用于下丘脑-垂体-肾上腺轴(hypothalamic-pituitary-adrenal,HPA)以及交感神经系统(sympathetic nervous system,SNS),刺激皮质醇及儿茶酚胺的释放,升高心率、血压,增加血流剪切力,导致血管内皮损伤及功能障碍,引起低度慢性炎性反应——主要表现为白介素6(IL-6)及肿瘤坏死因子α(TNF-α)等促炎因子水平增高,最终加速动脉粥样硬化进展[35-36]。据此推测,生活事件作为应激源可能通过激活HPA及SNS,造成血管内皮功能障碍,致使炎性反应增强,最终降低斑块稳定性。

3.2.2 生活事件通过抑郁影响斑块稳定性 本研究通过路径分析,明确生活事件、抑郁及斑块稳定性之间的关系,结果证实,抑郁在生活事件与斑块稳定性(纤维帽厚度及脂质核心角度)之间起中介作用(β=-0.117、0.114,P<0.01)。其中,生活事件可对抑郁产生直接影响(β=0.430,P<0.01),意味着生活事件的LEU越高,抑郁得分也越高。此外,抑郁可直接作用于纤维帽厚度及脂质核心角度,降低斑块稳定性(β=-0.271、0.265,P<0.01)。与程方满等[10]研究得出相似结果,即抑郁是冠心病患者斑块稳定性的影响因素(OR=1.062)。由此可见,生活事件可通过抑郁影响ACS患者斑块稳定性,若能识别经历生活事件且存在抑郁的个体,及时进行心理干预,则可能提高斑块稳定性,从而将ACS的防治关口前移。

生活事件通过抑郁影响斑块稳定性的可能性机制:研究表明,遭遇生活事件的个体,抑郁的易感性更高[37]。且生活事件的严重程度越高,抑郁情绪将越明显[38]。而慢性炎性反应可能是抑郁与斑块之间的关联机制。研究表明,抑郁症与持续的炎症状态和促炎因子水平升高有关,其中包括CRP、TNF-α、IL-1β和IL-6[39-40]。甚至部分研究认为,抑郁可驱动炎性反应[41]。此外,抑郁还与氧化应激的标志物升高有关[42]。氧化应激反应增强,导致体内活性氧生成增多,可氧化LDL形成经氧化修饰的低密度脂蛋白颗粒(oxidized Low-Density Lipoprotein,ox-LDL),后者是促进血管内皮炎性反应的关键。ox-LDL可激活巨噬细胞,从而促进促炎因子形成及释放;还可诱导巨噬细胞募集、凋亡形成泡沫细胞,加速炎性反应进展[43]。由此推测,生活事件可能通过引发抑郁,促进慢性炎性反应及氧化应激,加速动脉粥样硬化进展,降低斑块稳定性。

综上所述,ACS患者经历生活事件应激及发生抑郁的比例均较高,生活事件是斑块稳定性的预测因素,且抑郁在其中发挥中介作用。提示,生活事件虽然是客观存在的,但由生活事件诱发的抑郁负性情绪可通过有效心理干预进行调节,降低个体应激水平[44]。O'TOOLE等[45]研究亦发现心理干预还可降低促炎因子水平。因此,加强筛查经历生活事件且存在抑郁的个体,有助于对斑块不稳定的高危人群进行早期预警,及时实施心理干预,减轻应激水平,延缓不稳定斑块的进展,从而将ACS的防治关口前移。

作者贡献:冯晔娇、林平、赵振娟、王旖旎进行文章的构思与设计、可行性分析;冯晔娇负责资料的收集与整理、统计学分析、撰写论文;林平、赵振娟、王旖旎进行论文修订;林平负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。