吉尔吉斯斯坦红河古城西侧佛寺遗址2018~2019年度发掘简报

2020-08-17陕西省考古研究院吉尔吉斯斯坦科学院历史考古与民族学研究所

陕西省考古研究院吉尔吉斯斯坦科学院历史考古与民族学研究所

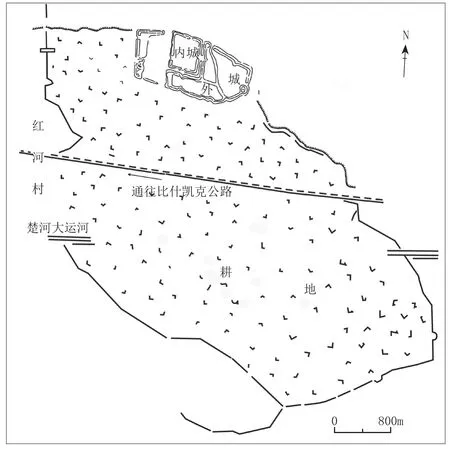

红河古城(Krasnaya Rechka,音译为科拉斯纳亚·瑞希卡)遗址位于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市东约36千米处,东距托克马克市约36千米,东南距古代碎叶城(Ak Beshim,音译为阿克·贝希姆)遗址约20千米。红河古城因附近的红河村而得名。它是中亚楚河流域最大的古代城址,被认为是阿拉伯—波斯或中国文献上提到的中世纪城市“新城(Nawākit)”。在来自穆格山(Mount Mug)的粟特统治者迪瓦什梯奇(Devashtich)于711年书写的《婚姻契约》中第一次被提及。8世纪前半期,突厥可汗苏禄就是从这个城市出发,去帮助石国和费尔干纳人反抗阿拉伯人的入侵。“新城”被最后一次提到是在14世纪景教教会的名单里[1]。有学者认为中文文献《新唐书》所记“新城”即为此遗址[2]。

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈举行的第38届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上,红河古城遗址被列入联合国教科文组织世界遗产名录:“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”。

2018~2019年,陕西省考古研究院与吉尔吉斯斯坦科学院历史考古与民族学研究所组成联合考古队,对红河古城西侧佛寺遗址等进行了详细的调查、勘探与测绘,并先后开展了两个季度的考古发掘。

一、研究简史

红河古城的调查最初开始于19世纪末,许多学者和学术团体对其进行过调查、发掘和研究,此处仅作一简要介绍。

俄国东方学家巴托尔德(V. V. Bathold)在撰写于1893~1894年间的《中亚科学之旅报告》中曾提到过红河古城遗址。他在调查期间,曾到访过该遗址,并搜索资料。33年后,在1927年,伊万诺夫(P.P.Ivanov)在勘察楚河河谷期间也到访了该处和周边的相关遗址。1929年,捷列诺什金(A.I.Terenozhkin)调查了楚河河谷遗址,并绘制了红河古城遗址的平面示意图。

1939~1940年期间,由伯恩施塔姆(A.N.Bernstam)领导的七河地区(Semirechinsk)考古队首次对该遗址展开考古发掘。除了针对多个遗址的小型研究外,对红河古城遗址的重点研究工作也开始展开。挖掘工作集中在外城内距城堡(Citadel)不远的地方和外城南侧的大型岗丘上。

随后,吉尔吉斯斯坦科学院历史研究所科热穆亚克(P.N.Kozhemyako)于1952~1954和1961~1963年期间对该遗址展开工作。他对五处建筑遗址与两个佛寺进行了研究。在此后的考古活动中,考古团队在1972年发掘了城墙后的建筑遗址,并绘制了城墙的截面图。

1970~1980年期间,一支由吉尔吉斯斯坦科学院历史研究所葛尔雅切娃(V.D.Goryacheva)和哈萨克斯坦科学院历史考古与人类学研究所拜帕阔夫(K.M.Baipakov)带领的联合考古队对该遗址进行了研究。他们关注的重点是城堡和2号佛寺遗址。

1995~2000年期间,吉尔吉斯斯拉夫大学历史考古探险队在葛尔雅切娃和皮列葛多娃(S.Ja.Peregudova)的带领下对该遗址展开探索,在扩展现有挖掘项目的同时,也致力于发掘新的遗址。

2003~2007年,联合国教科文组织与日本信托基金开展的丝绸之路文化遗产保护之楚河河谷上游项目的框架工作已经展开,同步开展的还有针对2号佛寺遗址的地形测绘和考古修复与保护工作。

2007年起,在葛尔雅切娃和托尔戈耶夫(A.I.Torgoev)的带领下,来自吉尔吉斯斯拉夫大学和俄罗斯冬宫博物馆的联合考古队开始了对相关遗址的考察。在这次考察中,研究主要针对的是墓葬群所在的区域和坐落在墓葬群西侧的祆教遗迹。同时,位于墓葬群西侧的一个建筑物也引起了研究人员的注意。其后不久,拜帕阔夫和葛尔雅切娃便提出假设:红河古城遗址就是历史上有名的“新城”(Nawākit)[3]。

图一 红河古城全景(由西向东)

图二 红河古城平面图(1954年)

2010~2015年,由克里琴科(V.A. Kolchenko)和托尔戈耶夫带领的吉俄联合考古队对位于红河古城西侧佛寺的一处佛殿进行了发掘,出土了佛像残块、钱币等遗物[4]。同时,还对内城西北部的一处建筑遗迹进行了发掘,对后者的发掘一直持续至2019年。

二、测绘与勘探

中吉联合考古队在正式发掘之初,首先对红河古城遗址进行了整体测绘,其范围包括地表现存的内城、外城、内城西侧残存的墙体、西侧佛寺遗址以及1号佛寺、2号佛寺遗址。因发掘地点位于西侧佛寺遗址范围内,故对这一区域进行了详细地勘探。

(一)红河古城测绘

在整个红河古城遗址分布区域,首次运用RTK技术进行了全貌测绘。结果显示,该城中心部分由内城和外城组成,均呈长方形。外城利用了内城的北墙和西墙,将内城包在其中。外城东西长980、南北宽750米;内城南北长440、东西宽360米。整个遗址区东西最长1800、南北最宽1600米,总占地面积约2平方千米(图一)。

早期的测绘图显示,在外城的东、南、西三面,还有一个范围更大的外郭城,现在除北墙还残存一些遗迹外,其余外郭城墙均无迹可寻。这一范围占地约20平方千米(图二~四)。

(二)西侧佛寺遗址勘探

西侧佛寺遗址位于外城的西南部,由3个土堆构成。在遗址的偏东部,一条南北向的小沟渠将遗址分为两部分。小沟渠东侧有两个较小的土堆,与中心大土堆隔水渠形成一个品字形结构。其中东北侧的土堆即是2010~2015年经过吉俄联合考古队发掘的佛殿遗址(图五)。

围绕大土堆的南、西、北三面,各有一道突出的土梁,疑似寺院的墙体。为了搞清楚它的性质,2018、2019年发掘期间对这些土梁进行了钻探。此外还对中心大土堆以及整个寺院沿南北向纵剖线进行了勘探(图六)。

1.西侧佛寺遗址周围勘探情况

对大土堆南、西、北三面的土梁进行勘探的结果显示,这三道土梁确为寺院的围墙遗迹。而由于晚期水渠的破坏,未发现东面的围墙遗迹。围墙及中心土堆均曾进行过局部发掘,可惜未公布任何发掘材料。

(1)南墙:现长39、宽2.5~7米,由东向西约10米处向南折5米。距现地表深约0.4~1.2米处见夯土。夯土厚约2.2米,土质坚硬,呈黄褐色。

(2)西墙:长94、宽1~7.5米,由南向北约12.5米处向东延伸出一段宽3米的夯土范围。距现地表深约0.4~0.8米处见夯土。夯土厚约2米。

(3)北墙:现长76、宽9~17.5米。由西向东约7米处北折4.35米。向西继续延伸出一段宽约6米的夯土范围。距现地表深约0.6~1.8米处见夯土。夯土厚约0.4~1.8米。

图三 红河古城正射影图

2.整个寺院遗址的南北向纵剖线

西侧佛寺遗址南北向纵剖线长约120米。每隔2米打一探孔,共有探孔60个。经勘探可知,整个西侧佛寺遗址的堆积大致可分为三层:

第①层:表土层。厚约0.3~0.4米,土质松散,呈浅灰色,包含植物根茎等。第②层:扰土层。厚约0.3~1.7米,土质松散,呈浅黄褐色,包含草木灰点和少量骨头、陶片等。第③层:夯土层。局部分布。厚约0.5~9米,土质致密,呈黄褐色,较纯净,无包含物。

以下为生土。

3.中心大土堆

位于寺院中部,整个外形呈上小下大的圆台体,顶部稍平。经勘探可知,大土堆为夯土结构,其中心最高厚约9米,土质致密,呈黄褐色。其下部周围平面略呈“亞”字形,由东、南、西、北四面组成。东侧长29.6、西侧长30.4、南侧长28.3、北侧长27.4米。其中西、北、南三边较规整。

西边由南向北9.9米处向西折3.3米,由北向南10.6米处向西折2.8米,凸出部分长9.9米。北边由西向东9.7米处向北折2.4米,由东向西8米处向北折2.2米,凸出部分长9.7米。南边由东向西8.3米处向南折2.6米,由西向东9.7米处向南折3米,凸出部分长10.3米。

图四 红河古城地形图

4.其他勘探区域

除以上重点区域外,还在西侧佛寺遗址范围内发现了另外4处夯土遗迹。

(1)夯土范围1:位于寺院南墙与中心大土堆之间的土梁上。东至现代沟渠,西与寺院西墙相接。平面呈长方形,长约42、宽约1.2~8.5米。距现地表深约0.4~0.8米见夯土,夯土厚约0.4~1.2米,土质致密,呈浅黄色。

(2)夯土范围2:位于寺院围墙西北拐角处,形状不规则,开口距现地表深约0.8~1、底距地表约2.8、夯土厚约1.6~1.8米,土质致密,呈黄褐色。

外围夯土开口距现地表深约1.8~2、底距地表约2.8、厚约0.8~1米。

(3)夯土范围3:位于寺院围墙西北拐角处,平面呈长方形,长约2、宽约1.3、开口距现地表约0.6~0.8米。夯土距现地表约1.2、厚约0.4~0.6、底距地表约2.8米,1.2米以下为五花土。土质松散,内含少量草木灰、零星烧土、残陶片等。

图五 西侧佛寺遗址全景(由东南向西北)

(4)夯土范围4:位于夯土范围2北部约6米处,平面呈长方形,东西长约7.5、南北宽约0.9、开口距现地表约0.8、底距地表2.8、夯土厚约2米。

三、遗址发掘

此次主要对两个地点进行了发掘。一是对3个土堆中的东南侧土堆进行了发掘,其北侧即是吉俄联合发掘的佛殿遗址。编号为5d地点(封三)。二是对西侧佛寺遗址南墙的东部进行了解剖,以便搞清其结构。编号为5e地点。

(一)5d地点

该发掘点是一个土堆,高约3米左右。发掘前地表长满了杂草,中部有一个大坑。首先给整个发掘区域布设了20个探方,探方边长为10米,东、北两侧各留1米隔梁。2018年主要主要发掘了T0303、T0403两个探方,2019年主要发掘了T0302、T0304、T0402、T0404四个探方。

1.地层堆积

根据现场发掘及吉尔吉斯斯坦考古工作者了解的情况可知,该土堆曾被人为挖掘过,并将挖出的土堆放在古代堆积的边缘部位,具体是考古发掘还是取土或盗掘不详。因此,除表土层外遗址地层主要分为两层,上层为晚期挖掘的二次堆积,下层为建筑倒塌的泥砖堆积。除部分墙体可以确认外,其余泥砖均为散乱分布。以T0403东壁为例,说明如下(图七)。

第①层:表土层。该层较均匀,随地形起伏,厚度在0.1~0.36米之间。土质松散,土呈黄灰色,包含大量植被根系和少量红陶残片。

图八 圆形遗迹侧面

第②层:扰土层。该层中部拱起,最厚处约1.04米。土质松散,土呈黄褐色,包含一定数量零散的泥砖残块、红陶残块、植被根系等。应为二次堆积所致。

第③层:倒塌土层。上部呈灰褐色,包含大量腐殖质、少量红陶残块。下部为大量的泥砖堆积,其中夹杂炭屑、带烟炱红陶残片、小铜片和小铜饰等。

2.主要遗迹

由倒塌的大量泥砖堆积推测,此处可能为一建筑遗迹。从目前发掘的6个探方来看,至少已分辨出两间房址,一处主要位于T0404,一处位于T0302和T0303的相接处。因探方发掘尚未结束,故暂不作详细说明。

此外,在T0303和T0304相接处的南侧发现一圆形遗迹。此处无二次堆积的扰土,直接开口于表土层下,距地表深约0.2~0.25米。

图九 5e发掘区正射影图

遗迹形状为圆台形。上小底大,顶部略平,侧壁略呈斜弧状。其顶部直径3.2~3.4、底部直径4.2~4.6、现高0.4~0.7米。该遗迹主要用泥砖错缝垒砌而成,外表采用草拌泥涂抹光滑。泥砖为长方形,一般长25、宽21、厚12~13厘米(图八)。

(二)5e地点

该处发掘主要是在西侧佛寺遗址南墙的东侧纵向开探沟,编号为TG1;后在TG1东侧中段扩方作为辅助探沟,编号为TG2。两条探沟之间留0.5米隔梁(图九)。

TG1位于整个寺院遗址的南围墙上,大体上北侧正对着佛塔。TG1南北长15、宽2米,发掘的主要目的是为了解决寺院南墙的形制结构。原计划在此处做一墙体剖面,后因在围墙顶部发现圆圈遗迹而暂时停止。

1.地层堆积

整个探沟堆积从上至下可分为二层:

第①层:表土层。厚约0.2~0.45米。在整个探沟都有分布。原地表生长各种杂草,表土层内有大量的植物根系、泥砖残块、砖块、残陶片等。

第②层:扰土层。厚0.12~1.9米,中间墙体部分扰土层薄,南、北两侧主要为倒塌的泥砖堆积及扰土,较厚。土质较疏松,里面填大量的泥砖块、残砖块、陶片,还有动物骨头、散乱人骨等。

以下为生土。

2.主要遗迹

(1)墙体

发掘前围墙上长满荒草,暴露在地面的部分高约1.9米,其截面顶部略呈中间高、两边低的弧形。

2018年曾对围墙进行勘探,其宽度为7.5米。2019年在墙体北侧发掘至墙根底下,直至原始活动面。已搞清了墙体的高度,其地上部分约1.9、地下部分高约1.2、通高3.1米。

图一〇 铜耳环(T0403③:15)

图一一 钱币(T0403③:19)

图一二 钱币(T0404③:41)

墙体顶部已风化。泥砖成散块,形状不完整。墙体从顶部至两侧,逐渐降低,形成台阶状。

墙体北壁面平直光滑,上下似可分为两层,上层为长方形泥砖,下层为大的夯土,夯土的四边较为清楚。

墙体北侧的地基宽0.9~1米,深约0.6米后出现细沙。墙体底面之下为地基,直接在生土上夯筑而成。在靠近墙体处,活动面上有倒塌的泥砖残块,呈一平面分布,可知其为当时的活动面。

(2)圆圈遗迹

在墙体顶部发现一圆圈遗迹,叠压在墙体顶部,横跨两条探沟。圆圈边宽约0.4、内径2.9~3、外径3.7~3.8、残高0.4米。

圆圈由泥砖叠砌,残存泥砖四层,最高约0.4、每层厚约0.1米。每层由若干长方形泥砖横向摆放一圈。泥砖长40、宽25、厚10厘米。泥砖之间缝隙较为清楚。

圆圈内底部摆放泥砖块,圈内堆积土较松散,其中夹杂较多泥砖残块和少量人骨。圆圈的用途及目的目前尚不清楚。

在围墙南、北两侧的扰土中,发现了较多的零散人骨,其中有较完整的股骨和头骨残片,看不出有意埋葬的痕迹。也有可能因发掘面积较小而没有发现墓葬痕迹。

(3)墓葬

墓葬位于TG2内,开口于第①层下。上部残损。南北长1.7、东西宽0.5、墓室残深0.1~0.2米。

从现存状况看,为竖穴土坑墓,侧身屈肢葬,面朝东,头北脚南。应为一次葬。右锁骨和一脚趾骨散乱他处,或为老鼠啃啮或其他原因所致。牙齿已掉,推断应为龋齿。

仅在墓室东南角出土陶片一块,为陶器口沿。

四、出土遗物

虽然遗址发掘面积有限,但还是出土了大量的遗物。数量最多的是倒塌的泥砖,其次是残砖块和各类陶器残片,还有少量的铜耳环、钱币、壁画残块、铜片、玻璃残块等。

图一三 陶盆

图一四 陶盆(T0303③:2)

图一五 陶盆(T0404③:4)

图一六 陶盆(T0404③:15)

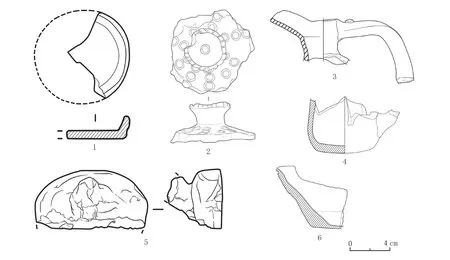

(一)铜器

1.耳环

标本T0403③ : 15,铜耳环。由上、下两部分组成,下部为一大环,残;上部为一小挂钩。残宽2.9、高4.4厘米(图一〇)。

2.钱币

标本T0403③ : 19,铜钱,圆形方孔,边轮残。正面有疑似粟特文字,推测为突骑施钱。外径1.9、方孔边长0.7、厚0.1厘米(图一一)。标本T0404③ : 41,铜钱,圆形方孔,正面有疑似粟特文字,推测为突骑施钱。外径2.4、方孔边长0.5、厚0.15厘米(图一二)。

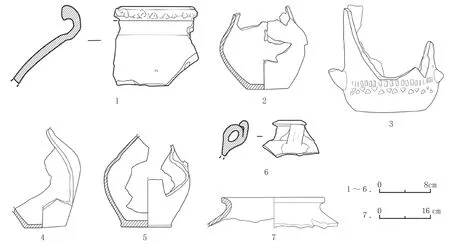

(二)陶器

陶器的出土数量非常大,几乎未见完整器,均为残片。除了一块灰陶片外,均为红陶。烧造的火候高,陶质坚硬,多夹砂。器形以盆、罐为最多,其次有碗、杯、壶、盘等。

1.盆

标本T0303③ : 2,泥质红陶,素面。敛口,鼓腹,下部内收,平底。底部周围有一圈黏贴并捏塑的花边。高18.2、口径23、口沿宽2、壁厚0.6、底径10.6厘米(图一三,1;图一四)。标本T0304③ : 2,泥质红陶,素面。宽沿,斜腹,平底。口沿上有两道浅槽,内壁满布轮制留下的一道道刮削痕迹。高17、口径29.8、沿宽1.7、壁厚0.8~1、底厚0.9~1.1厘米(图一三,3)。标本T0403③ : 21,夹砂红陶,腹部以上残,下部存约三分之一。斜腹,平底。残高20.2、底径28、壁厚0.9~1.5、底厚1厘米(图一三,7)。标本T0404③ : 4,残,泥质红陶。宽沿,斜腹微鼓,平底。口沿上有一周波浪纹,其余部分素面。口径44.8、高28.3、底径27、沿宽3.5、壁厚1.3~2、底厚0.7厘米(图一三,4;图一五)。标本T0404③ : 15,泥质红陶,素面。宽沿,斜腹,下部略内收,平底。复原口径36、高13.5、底径24、口沿宽2.7、壁厚1~1.4、底厚0.7厘米(图一三,5;图一六)。标本T0404③ : 17,泥质红陶。宽沿,斜直壁,下部微鼓,平底。沿上有一道波浪纹,器壁素面。内壁可见轮制留下的刮削痕迹。高27.5、口沿宽3.2、壁厚1.1~1.4、底厚0.6厘米(图一三,6)。标本T0404③ : 20,颈部以上残。泥质红陶,素面。腹微鼓,下部略内收,平底。外壁光滑,内壁有轮制留下的一道道刮削痕迹。残高16.2、底径12、壁厚0.8~1.2、底厚1厘米(图一三,2)。

2.罐

图一七 陶罐

图一八 陶罐口沿(T0303①:1)

图一九 陶罐(T0303③:3)

图二〇 陶罐(T0303③:4)

图二一 陶罐(T0303③:5)

图二二 陶罐口沿(T0404③:5)

图二三 陶罐口沿(T0404③:39)

标本T0303① : 1,口沿。泥质红陶。敞口,折沿,束颈,鼓腹。口沿下侧有三角形的压窝。残高12.6、残宽17.4、壁厚1.2~1.5、口沿厚2.2厘米(图一七,1;图一八)。标本T0303③ : 3,腹部以上残。夹砂红陶。素面。鼓腹,下壁斜收,平底。内壁有制作时拉坯留下的一道道弦纹。残高13、最大腹径14、底径7、壁厚0.6~0.8、底厚1厘米(图一七,2;图一九)。标本T0303③ : 4,残。夹砂红陶,烧成火候较高。上部及底部中间残缺,腹部以下略呈筒状,有两扳耳,均残。腹部有上、下两道三角形或长方形的戳印纹。残高15.5、最大腹径14.8、底径11.5、腹壁厚0.8、底厚0.4厘米(图一七,3;图二〇)。标本T0303③ :5,残缺较多。泥质红陶。素面。束颈,鼓腹,下部斜收,平底。内壁有制作时拉坯留下的一道道弦纹,内底有一突起。腹部偏上残存一扳耳痕迹。残高15.6、壁厚0.5、底径6.5厘米(图一七,4;图二一)。标本T0404③ : 5,口沿。泥质红褐陶,颈部以下残。素面。侈口,束颈,鼓腹。残高10、口径32.6、沿厚1.8、壁厚1.2~1.5厘米(图一七,7;图二二)。标本T0404③ : 7,残,泥质红陶。颈部以上残,素面。鼓腹,下部内收,平底。残高14、底径8、壁厚0.4~0.6、底厚1厘米(图一七,5)。标本T0404③ : 39,口沿。尖唇外翻,口微侈,束颈,鼓腹。附一耳,上端连接在颈部,下端连接在腹部,呈环状。残高5.6、残宽8.6、壁厚0.5厘米(图一七,6;图二三)。

图二四 陶碗、杯、壶、盘、器盖

3.碗、杯、壶、盘、器盖

标本T0404③ : 21,陶碗。泥质红陶,残存约四分之一,可复原。尖唇,口微敛,斜腹,平底。口径16、高6.5、底径7、壁厚0.6~1.5、底厚0.5厘米(图二四,6;图二五)。

标本T0404③ : 12,单耳杯。残,泥质红陶,素面。圆唇,口微侈,直壁略内收,平底,带一环状耳。高4.6、口径9、底径5.4、壁厚0.4、底厚0.5~0.7厘米(图二六)。

标本T0404③ : 16,陶杯。泥质红陶。上部残,直壁,平底。附一耳,仅残存下端。外壁下部有烟炱。残高5.9、口径6.5、底径5、壁厚0.5~0.7厘米(图二四,4;图二七)。

标本T0304③ : 1,陶壶嘴。泥质红陶,残存口部及部分把手。圆形壶嘴,槽形流,束颈,鼓腹,残存把手上部,近壶嘴处有一小圆饼。残高5.5、残长16、残宽4.5、壁厚0.4~0.5厘米(图二四,3;图二八)。

标本T0303③ : 8,陶盘。夹砂红陶。圆形,短直壁略向外撇,平底。残长9.1、残宽6.5、高2.3、壁厚0.4~0.5、底厚0.8、复原直径10厘米(图二四,1;图二九)。

标本T0403③ : 1,器盖,残。夹砂红陶,略呈灰白色。手工捏制。圆形,上有一捉手,类似陶拍。直径11.4、盖厚3、带捉手厚5.5厘米(图二四,5)。

标本T0402③ : 2,器盖。夹砂红陶。周围残,仅剩中间部分和上面的圆形捉手,器盖内壁有剥落。器盖及捉手表面有戳印的小圆圈。高4.2、残宽9.3、捉手直径4.5厘米(图二四,2;图三〇)。

(三)釉陶器

釉陶器仅见少量残块,主要有以下三类。

标本T0302③: 3,釉陶碗口沿。红胎,施白色化妆台,再施青釉,有细小的冰裂纹。圆唇,敞口,腹壁斜内收。残长7、残宽4、壁厚0.6厘米(图三一)。

标本T0404③ : 18,釉陶盆。红胎,上施白色化妆土,再绘制各色图案和文字,最后上釉烧制。圆唇微侈,上腹部较直,下腹部硬折内收,平底向下微鼓。唇部及腹壁内侧施彩绘。唇部釉彩脱落,可见残存的黑色波浪线,向下一道黑线条,再向下是红色的阿拉伯文装饰图案,图案中间一道绿彩。下部又有一道棕褐色线条。外壁素面,仅上腹部施釉。图案上的阿拉伯文是常用的流行语,即Almulkli,意为“权力属于真主”。Lillahi多次重复,中间有一个程式化的Ra或Nun。残长18.8、壁厚0.6~0.8、复原口径26厘米(图三二)。

标本T0404③ : 23,釉陶片。2块。红胎,未施化妆土,直接上色。白底黑花,口沿部有一圈垂幛纹。在前述花纹上又有刻划的细线纹饰。一块长2.9、宽2.1、厚0.6厘米;另一块长3.7、宽2.7、厚0.6厘米(图三三)。

(四)壁画残块

标本T0402③ : 4,壁画残块。直接用红色涂在泥皮或泥砖上,无地仗层。内侧墙皮或泥砖为草拌泥制成,残存部分经火烧烤过,已变成灰黑色,包含有较多的麦草痕迹。壁画均为红色绘制,因残存较少,仅可看出一些线条,无法判断其具体内容。残长13.4、残宽11、厚2.5厘米(图三四)。

(五)建筑材料

图二五 陶碗(T0404③:21)

图二六 单耳杯(T0404③:12)

图二七 陶杯(T0404③:16)

图二八 陶壶嘴(T0304③:1)

图二九 陶盘(T0303③:8)

图三〇 器盖(T0402③:2)

图三一 釉陶片(T0302③:3)

图三二 陶盆残片(T0404③:18)

标本T0302③ : 2,泥砖。表面疏松,易掉块。浅黄色。长方形,一角残。由草拌泥加工而成,表面可见麦草的痕迹。长24.8、宽21.3、厚8厘米(图三五)。

标本T0302③ : 1,条砖。陶质。黄褐色,素面。长方形,一端残,制作略粗糙。残长17、宽16.7、厚2.8~3.5厘米(图三六)。标本T0303③ : 9,条砖。夹粗砂红陶,素面。长方形,一端残,两面有剥落。残长22、宽16.6、厚3厘米(图三七)。标本T0303③ : 13,花纹砖。残存方形的一角。灰陶。正面有花纹,周围一圈凸弦纹,内部为卷草纹。残长13.2、残宽8、残厚3.5厘米(图三八)。

图三三 釉陶片(T0404③:23)

图三四 壁画残块(T0402③:4)

图三五 泥砖(T0302③:2)

图三六 条砖(T0302③:1)

图三七 条砖(T0303③:9)

图三八 花纹砖(T0303③:13)

五、初步认识

1.遗址年代

红河古城由内、外城构成,这与新疆境内发现的托帕墩协海尔古城、多浪古城、托万阿帕克霍加古城、乌拉泊古城、大河古城[5]等由多结构的内外城或东、西城组成类似,后者的年代多在唐代。但红河古城的年代,据前苏联学者的研究,基本断定在公元7至12世纪,不过因之前未做过碳十四测年,尚未建立起一个遗迹、地层的年代序列。

从目前对西侧佛寺遗址发掘出土的大量陶器来看,5d、5e地点的年代可到喀喇汗王朝时期(840~1212年)。特别是出土的釉陶片,带有明显的伊斯兰风格。喀喇汗王朝在前期信仰佛教,而在960年以后,将伊斯兰教定为国教[6]。这些釉陶片,当属这一时期的遗存。

我们对西侧佛寺遗址发掘中采集的一些标本进行了碳十四年代检测。其中5d发掘点的一个木炭标本的年代是8世纪后期至9世纪后期,另一个人骨的年代则在9世纪晚期至11世纪初。5e地点的4个人骨标本年代从8世纪后半期到11世纪初,另一个人骨标本的年代为公元7世纪后半期至8世纪后半期。在中心大土堆南侧勘探时,一块头盖骨的年代测定为8世纪后半期至9世纪末。总体上看,所有标本的年代范围在668~1018年之间,相当于中国的唐代前期至北宋中期。这与吉俄联合考古队发掘的北侧建筑遗址的推测年代——公元8世纪初至11世纪初并不矛盾。

因西侧佛寺遗址的发掘尚未结束,特别是最下层遗迹还未完全揭露,现在还不能确定遗址的相对准确年代。但至少可以说明,该遗址的使用一直延续至喀喇汗王朝时期。

2.遗址性质

《新唐书·地理志》中保存了唐代贾耽《皇华四达记》中的一些文字,记载了由安西入碎叶、怛逻斯的道路。其中写道:“……出谷口至碎叶川口,八十里至裴罗将军城。又西二十里至碎叶城,城北有碎叶水,水北四十里有羯丹山,十姓可汗每立君长于此。自碎叶西十里至米国城,又三十里至新城……”[7]同时,多种穆斯林地理文献都记述了从怛逻斯到碎叶一带的自西向东的道路里程。两相对比,可知,“贾耽所言之‘新城’,距碎叶城四十唐里左右(35.2华里),正与穆斯林作者所言之碎叶城以西3法尔萨赫(18.7公里)的奈瓦契特(Nawākit)城地望相当。”[8]因此,张广达认为,奈瓦契特大城即新城;Nawākit,意为新城[9]。

通过文献和出土资料,已可以确定裴罗将军城和碎叶城分别为红河古城东南方的布拉纳古城和阿克·贝希姆古城[10]。经实地测量,红河古城位于阿克·贝希姆古城西北约19.7千米处,而且也是附近唯一的大型古代城址,因此,前述吉尔吉斯斯坦学者推测红河古城即新城是有道理的。

同时,通过考古勘探资料和吉俄联合发掘的佛殿基址,已经可以确证西侧佛寺遗址的属性,并大致勾勒出整个寺院遗址的布局。整个寺院的平面大致呈方形,中心大土堆可能为佛塔,四面修建围墙,其中东墙可能因水渠破坏,南、北墙的东端亦有破坏。尚未发现门址。围墙内侧的夯土基址可能是一些僧房建筑。引起我们特别注意的是,这种以塔院为中心或别置塔院的布局和结构在乌兹别克斯坦的铁尔梅兹(Termez)地区、塔吉克斯坦的库尔干秋别(Kurgan Tube)地区都有发现,而且后两者的年代普遍偏早,约为公元2至7世纪[11];而与楚河流域发现的佛寺遗址,如碎叶城的1号、2号佛寺遗址以及红河古城的另外两个佛寺遗址的平面布局与结构迥然不同。

正在发掘的5d建筑基址,其性质尚待进一步研究确定。这处建筑遗址是否属佛寺遗址的组成部分?如果是佛寺的一部分,是最初的建筑,还是后来扩建、改建的?这些问题还有待于进一步的发掘和分析研究。

[1]Asan Torgoev, Evgeny Kiy, Valery Kolchenko, Olga Viktorova,Raisa Kazimirova, Alexey Kulish. A Newly Discovered Buddhist Monument in the Chu Valley (Northern Kyrgyzstan)[C]//Reports of the State Hermitage Museum LXX. The State Hermitage Publishers. Saint Petersburg. 2013:193-202.

[2]许序雅.唐代丝绸之路与中亚史地丛考——以唐代文献为研究中心[M].北京:商务印书馆,2015:52.

[3]Philipp Rott. The Research of the Kyrgyz Site Krasnaja Recka[C]//Preservation of Silk Road Sites in the Upper Chuy Valley Final Technical Report. Freude des Reiff e.v. Aachen Germany. 2008:1-2.

[4]Asan I.Torgoev, Alexey V.Kulish, Evgeny A.Kiy, and Valery A.Kolchenko. The Buddhist Monastery of Krasnaya Rechka Settlement: The main findings 2010—2015[C]//Urban Cultures of Central Asia from the Bronze Age to the Karakhands: Learnings and conclusions from new archaeological investigations and discoveries. Harrassowitz Verlag.Wiesbaden,2019:349-363.

[5]新疆维吾尔自治区文物局.新疆古城遗址[M].北京:科学出版社,2011:190、262、290、327、710.

[6]魏良弢.中国历史:喀喇汗王朝史(西辽史)[M].北京:人民出版社,2010:66.

[7]欧阳修,宋祁.新唐书: 地理志七下(第43卷)[M].北京:中华书局,1975:1149-1150.

[8]许序雅.唐代丝绸之路与中亚史地丛考—以唐代文献为研究中心[M].北京:商务印书馆,2015:52.

[9]张广达.碎叶城今地考[J].北京大学学报,1979(5).

[10]努尔兰·肯加哈买提.碎叶[M].上海:上海古籍出版社,2017.

[11]晁华山.佛陀之光—印度与中亚佛教圣迹[M].北京:文物出版社,2001:152-164、209-214.