基于精准位置的网络覆盖智能监控与提升

2020-08-15李皓杰中国联合网络通信集团有限公司北京00033中国联通重庆分公司重庆40004

范 琨,邓 巍,李皓杰(.中国联合网络通信集团有限公司,北京 00033;.中国联通重庆分公司,重庆 40004)

1 概述

网络覆盖一直是中国联通的口碑短板,室内深度覆盖和乡镇广覆盖场景,尤其是高层建筑密集的城区和行政村落,仍存在较多的弱覆盖区域和覆盖盲点。一方面是建设成本有限,覆盖能力只能保障聚焦区域;另一方面是目标覆盖区域不明确,规划仿真效果与实际用户感知有很大的差异,精准建站的可实施性较低。因此,建立基于用户感知的网络覆盖智能监控模型,快速识别道路及建筑物的覆盖空洞和边缘覆盖区域迫在眉睫。

2 精准定位的覆盖评估与自动布站建模

2.1 思路与方法

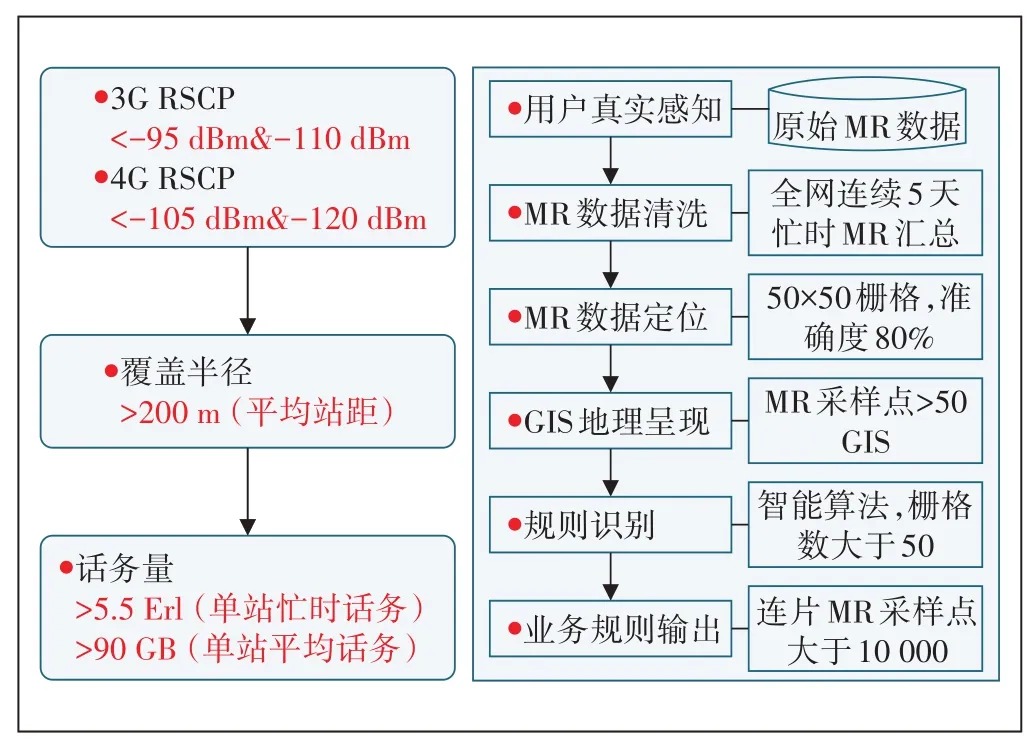

根据现有的移动网络覆盖情况,从覆盖率、边缘覆盖和覆盖差栅格3个方向评估监控网络覆盖。如图1所示,从全量MR 数据入手,找到MR_RSCP 的弱覆盖网络边缘,结合边缘区域用户数量和区域面积,规则识别目标区域。同时,基于模拟布站技术重点消除传统的LTE基站规划落地准确性差等弊端。

图1 精准定位的覆盖评估思路

2.2 数据分析处理流程

2.2.1 MR地理栅格化

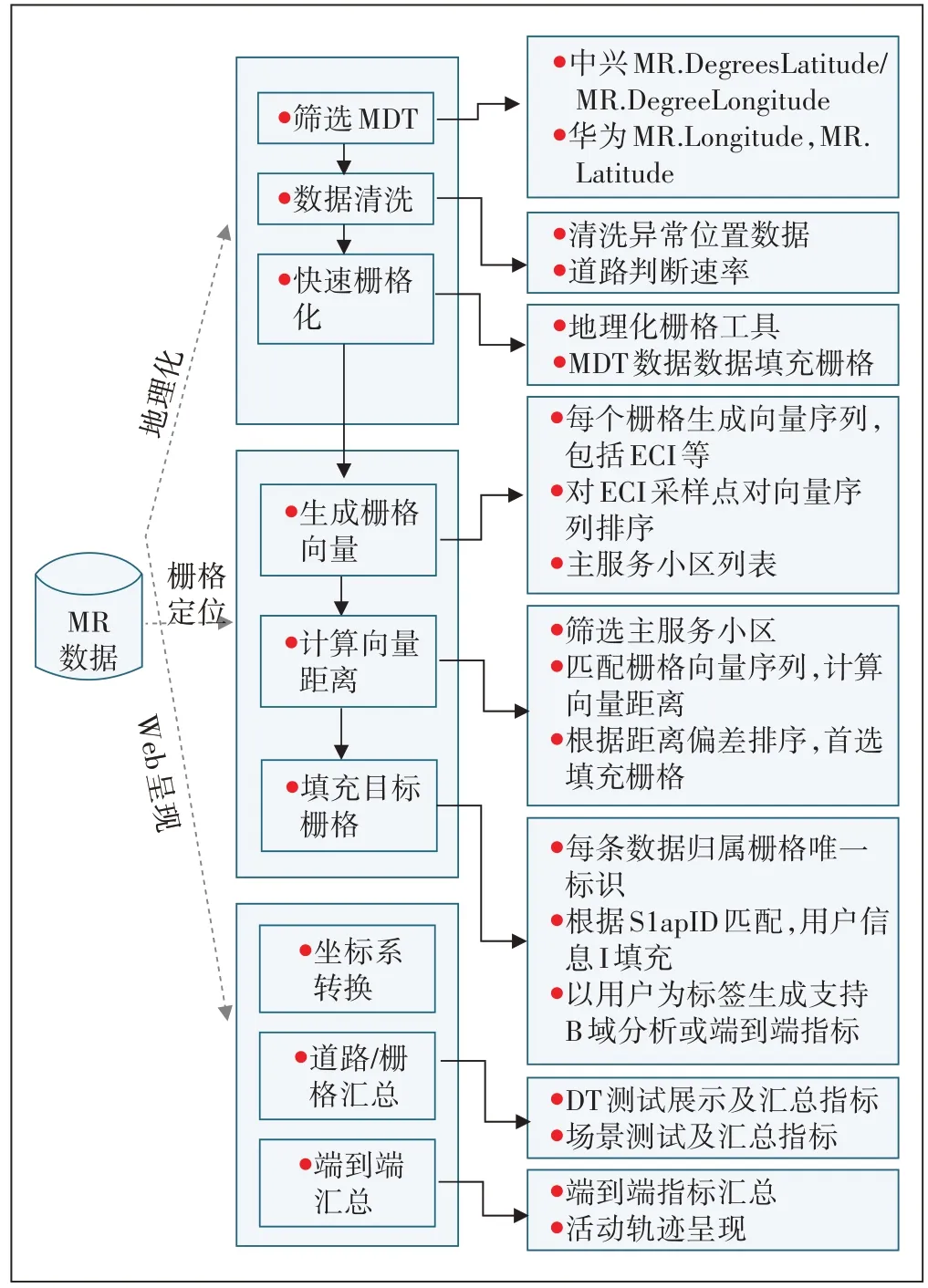

图2 MR地理栅格化

通过构建MR.OTT/MDT 指纹库可以实现全量MR数据的地理栅格化。获取方法有2 种,一种如图2 所示,构建MDT指纹样本库,即获取含有位置信息的MR样本数据;另一种则是通过用户APP 获取的位置数据,并与MR进行关联,获取MR+OTT位置数据。

2.2.2 高效率地理栅格运算

基于DBSCAN 算法,快速实现MR 地理栅格化数据进行规则建模和批量图形化运算,精准识别业务量较大且覆盖边缘较大的区域,获取连片弱覆盖的地理区域。

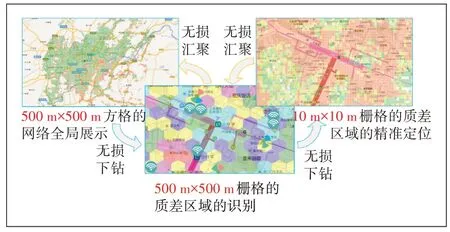

在图形化运算中,结合前端多层次的网格设计,实现不同维度网格状态的无损汇聚和下钻。如图3所示,可以从500 m×500 m 级别方格的网络全局展示无损下钻分析到50 m×50 m 级别栅格的质差区域的识别,再进一步的可以无损下钻到10 m×10 m 级别栅格的质差区域的精准定位,与此同时,同样可以实现从10 m×10 m 级别的精准定位向上逐级无损汇聚到500 m×500 m 级别方格的网络全局分析,实现在不同维度的不同网格层级的网络状态的无损变换,全方位地支撑网络覆盖的评估优化。

图3 不同网格的无损汇聚和下钻

2.3 连片弱覆盖识别

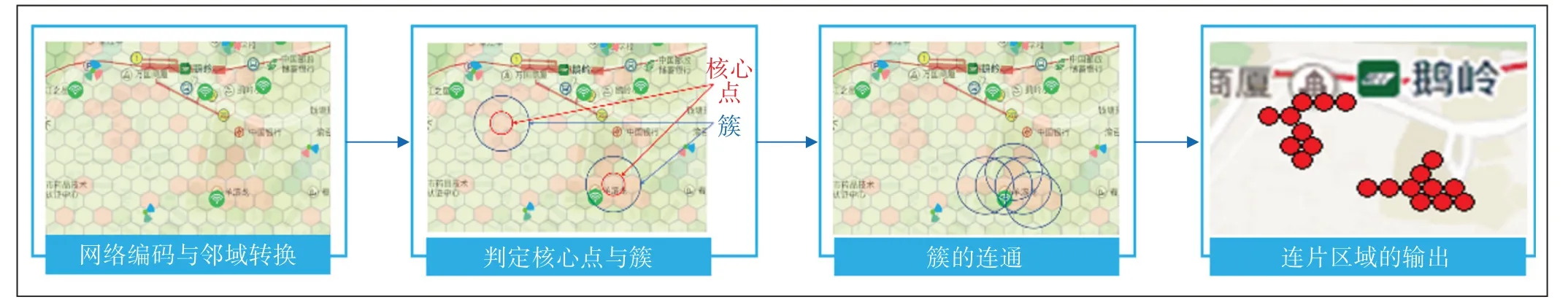

如图4 所示,连片弱覆盖识别输出分为以4 个步骤。

a)网格编码与邻域转换。基于特定的网格编码机制定义网格的多级邻域,计算其编码关系。

b)判定核心点与簇。对于特定邻域内质差网格达到一定密度的点判定为核心质差点,其对应邻域为其质差簇。

c)簇的连通。迭代地聚集从这些核心点直接密度可达的对象,对密度可达的簇进行合并,得到对应的连片区域。

d)连片区域的输出。对于规模较大,质差问题集中的连片区域进行输出和告警,并启用智能优化子系统智能自动地输出优化方案。

图4 连片弱覆盖识别输出

2.4 自动模拟布站

根据多维度布站评估体系,结合GIS 地图输出布站具体位置。对传统的COST231-HATA 传播模型进行算法改进,设计回归方程,通过损失函数回归拟合,实现局部最优,最终实现多场景下的准确定位。同时,根据布站位置周边业务量、覆盖水平及用户感知,确定规划基站配置及天馈方位角等参数,完成小区工参调整的信号强度变化预测模型,从而预测小区工参调整后,小区覆盖网格的MR 电平(RSRP)的变化。网格内模型预测结果稳定绝对值误差在6.09 dBm 以内,最佳绝对值误差在2.43 dBm 以内,最好结果能达到误差在2.4 dBm以内。

a)结合路测数据、基站工参数据、GIS 数据,形成网格RSRP 与基站工参、网格基站相对位置等地理信息。

b)通过变量探索建模。

c)使用Spark Mllib 数据挖掘框架,通过随机森林模型进行回归树建模。

d)小区在当前工参下对网格的覆盖情况。

e)通过修改基站覆盖范围大小,自动计算小区工参与到各网格的覆盖变化。

f)通过修改基站方向,自动计算小区工参与到各网格的覆盖变化。

3 规建维优一体化提升举措

智能平台输出覆盖类问题点后将流转至问题处理环节。中国联通成立规建维优一体化工作组,建立了以优化为牵引的横向工作机制,加强各部门协同联动,通过“优化先行、建设匹配、维护倒逼”的模式推动问题点得到有效解决。围绕网络、业务、终端、用户等维度,建立基于大数据的综合价值评判方法,支撑资源的合理投放,精准规划站点22 569个。

3.1 覆盖提升措施

3.1.1 功率提升

功率提升是网络优化中提升覆盖最直接的手段,可通过调整导频功率或者更换大功率的RRU 来实现。功率提升实施便捷,但效果有限,常用于提升小区边缘覆盖。采用该方案需注意相关License 是否受限以及RS 信道和业务信道功率分配问题。功率分配的原则如下。

a)覆盖农村等空旷区域宏站应尽量提高RS 功率,在必要时可采取降低PA、缩减带宽等措施来提升RS功率,增强覆盖效果。

b)覆盖校园、商业区等宏站应合理配置RS 功率,增加PA,提升业务信道功率的同时降低对周边的干扰。

c)覆盖居民区等的宏站应适当提高RS 功率,增强深度覆盖效果。

d)室分站点应根据覆盖范围调整RS 功率,在满足覆盖的情况下避免外泄。

e)多载波扇区应根据频段差异设置各载波RS 功率,以满足多载波同覆盖的要求,提升负荷分担效果。

功率优化主要在不新增硬件资源的前提下,对功率软件参数进行优化,让更多的边缘用户有网可用。首先,制定设备功率配置规范,功率配置超额会导致基站退服,功率配置低于额定功率一半将造成设备低效能。其次,建立多场景功率匹配标准,从覆盖、容量、资源利用率、剩余可用功率、场景类型等方面评估可优化小区。

3.1.2 RF调整

RF调整是改善覆盖最常用的优化手段,通过调整扇区天线俯仰角、方位角可以有效提升目标区域的覆盖水平。该方法实施便捷,效果较好但需结合扇区覆盖区域进行整体分析,避免出现调整后影响其他区域覆盖的情况。RF调整注意事项如下。

a)方位角调整应注意和相邻小区夹角,避免重叠覆盖区域过多。

b)下倾角设置过大时应优先调整电子倾角,避免天线波形畸变。

c)RF 调整应避开水面、玻璃幕墙等,以免造成孤岛效应。

d)RF调整后应扩大测试范围,验证调整效果。

3.1.3 互操作参数优化

互操作参数优化主要用于提升覆盖不连续区域的感知,由于投资及建设等原因现网部分区域只有单网覆盖,这时通过2G/3G/4G 互操作参数的优化,就能促使用户驻留在覆盖良好的网络。

3.1.4 频谱缩减优化

在偏远郊区的乡镇农村区域,通过带宽与数据速率关联门限触发,将闲置LTE 网络20 MHz 带宽缩至10 MHz,带来3 dB 的覆盖增强,提高边缘场景覆盖强度,业务流量可增加15%以上。

3.2 宏站网络结构优化

对于大面积弱覆盖场景单纯通过基站建设解决,往往投资较大而效果不佳,这时应通过现网站点维护整改、建设新站补充、优化协同跟进的方式对网络进行结构性优化实现覆盖提升。

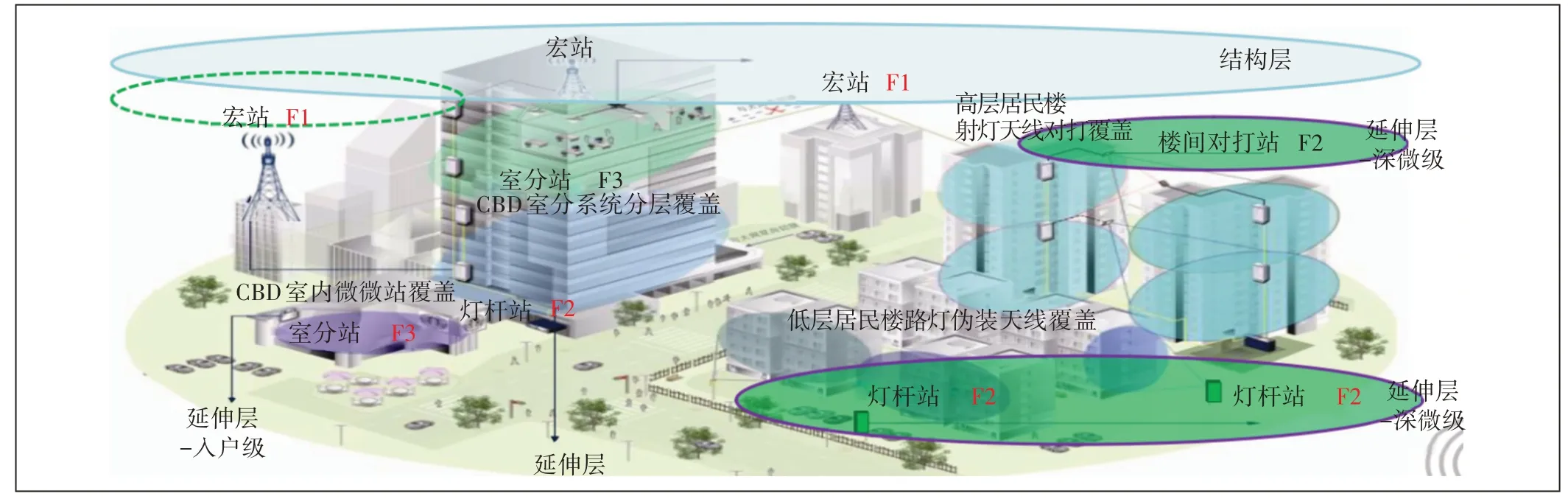

如图5 所示,总体上网络应从目前单层扁平化的结构变为高低搭配宏微结合的立体结构,优化基站布局。在弱覆盖场景的高点布置宏基站作为网络结构层,主要用于解决场景面覆盖,在低处、深处用微站(灯杆站、室分外引、BOOKRRU 等)结合部分室分站点作为网络延伸层,主要用于解决场景深度覆盖及热点覆盖。优化方面通过异频组网、互操作策略等将2 层网络互为补充,最大化提升覆盖效果,发挥网络最大效益。

图5 高低搭配宏微结合的网络立体结构

同时,从干扰、负荷、感知三维度进行叠加分析,利用多样化建设方式实施结构层拓展、延伸层补盲。

3.3 低成本室内深度覆盖增强

3.3.1 传统室分改造

在有传统室分覆盖的区域通过分布系统的改造来增强或者延伸局部区域覆盖是最常见的手段,常用的改造方式有天线增补、室分功率重分配、高增益天线替换等。改造时需注意整个室分系统的功率余量,注意避免其他区域覆盖受到影响。

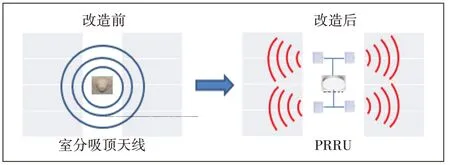

3.3.2 一体化小微设备改造

除传统的室分改造外,一体化小微设备的改造也是增强室内深度覆盖的一种方式,该方式主要适用于学校寝室、商务写字楼、宾馆酒店等场景。这些场景室分天线一般布置在过道中,靠天线远端的室内,受墙体衰耗影响覆盖往往较差,同时由于房屋纵深较长,利用室外宏站进行覆盖效果也不佳。这时如采用传统室分改造方式增加天线密度会受制于设备功率及馈线损耗而无法实施,同时改造成本也较高。如图6 所示,采用一体化小微设备改造便于施工,同时由于省去了馈线成本总费用也相对较低。

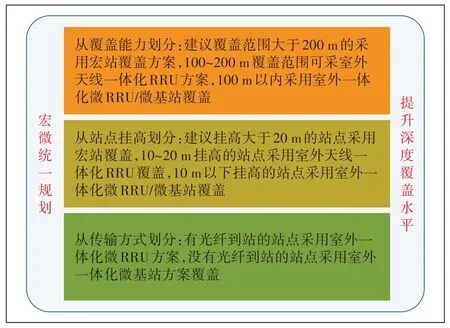

3.4 宏微协同规划

为了提升深度覆盖综合水平,建议采用宏微协同,立体覆盖的方式,如图7所示。避免了使用单一解决方案无法有效解决多场景网络需求。原则上,当小微站用于覆盖补盲时,选用与已存网络同频部署。小微站要求使用和宏站同厂家的设备,保持区域格局一致性,避免异厂商插花组网对网络的冲击,实现网络性能最优与高效管理。

图6 一体化小微设备改造

图7 宏微协同统一规划

4 应用案例

4.1 某别墅小区边缘弱覆盖提升

4.1.1 问题分析

如图8所示,MR质量监控发现某别墅小区覆盖较差,同时也接到用户投诉反映在弱覆盖区域使用微信视频等感知较差。

图8 MR质量监控

通过智能网优平台分析发现弱覆盖区域平均信号电平约为-114 dBm,覆盖场景为住宅区(别墅)。区域内用户主要使用网页浏览、短视频等业务,对速率要求相对较低,但对下行RTT 时延要求相对较高。该区域主要靠宏基站覆盖,距基站约320 m,位于基站覆盖边缘,因为房屋及周边树木的遮挡导致覆盖较差。经现场查勘测试,发现主覆盖基站天线参数合理,无RF优化调整空间。

4.1.2 解决方案

由于该弱覆盖区域为小区边缘,覆盖较差,且位于高档别墅小区内,通过新建基站解决施工难度较大且建设周期长。考虑该区域用户主要使用的业务对覆盖电平的要求相对较低,低成本的提升空口发射功率的方式是最优方案。

a)将基站RRU 由60 W 更换为80 W,同时将小区RS功率由15.5 dBm提升至21.2 dBm。

b)将基站天线由15 dB 普通天线更换为20.5 dB高增益天线。

4.1.3 处理效果

优化方案实施后弱覆盖区域整体覆盖水平得到一定改善,如图9所示,虽然距良好覆盖水平仍有一定差距但已能够满足用户业务需求。该方案所花费用只有3 000 元左右,只有传统建设基站的方式节约90%。

图9 优化后效果

4.2 某住宅小区综合覆盖提升

4.2.1 问题分析

如图10 所示,MR 质量监控发现巴南某小区及周边3G 覆盖较差。实地查勘测试发现该区域面积约为1.2 km2,主要由某新建住宅小区(包含洋房及高层)及周边老旧社区、医院、学校等组成。该区域忙时整体话务量407 Erl,月均语音投诉5 起,常驻用户约2 000人。

图10 MR质量监控地理呈现

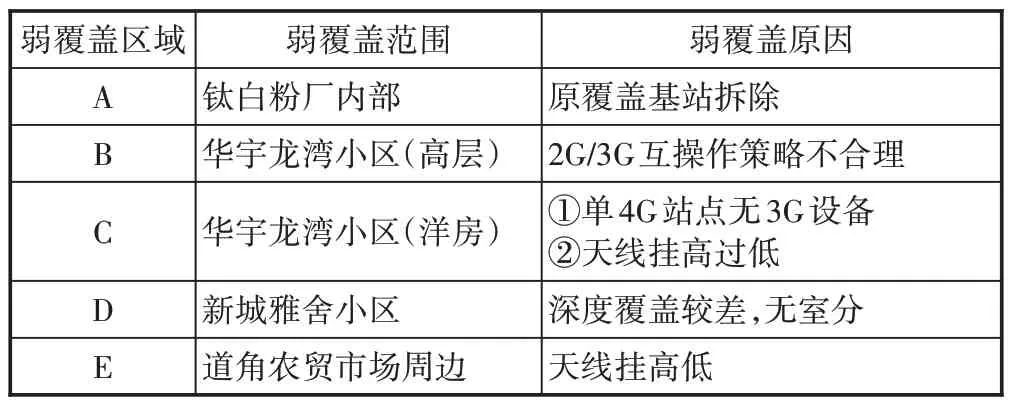

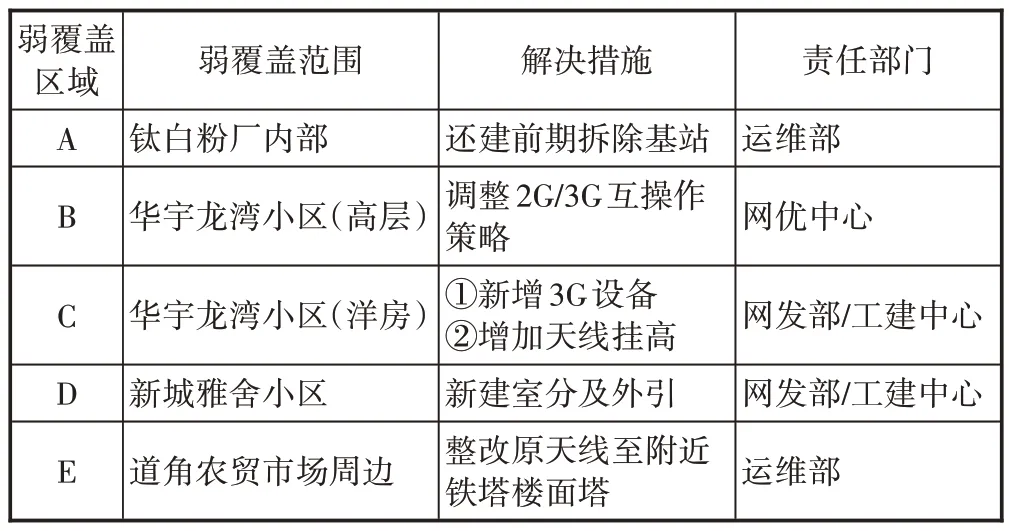

将该区域划分为5个弱覆盖子区域,经分析,各区域问题原因如表1所示。

表1 弱覆盖区域原因

4.2.2 解决方案

该区域整体覆盖较差是由多方面因素导致的,建设、维护、优化都存在问题。其中建设类问题主要为部分区域缺乏宏站、室分;维护类问题主要为部分基站天线挂高过低,受阻挡以及前期拆除站点未及时还建;优化类问题主要为部分区域2G/3G 互操作策略不合理,导致用户脱离2G网络后无法尽快占用3G信号。针对以上问题,建维优一体化工作组紧密配合,相互协同,制定出整改先行、宏微结合、优化协同的整体解决方案,具体如表2所示。

表2 具体解决措施

4.2.3 处理效果

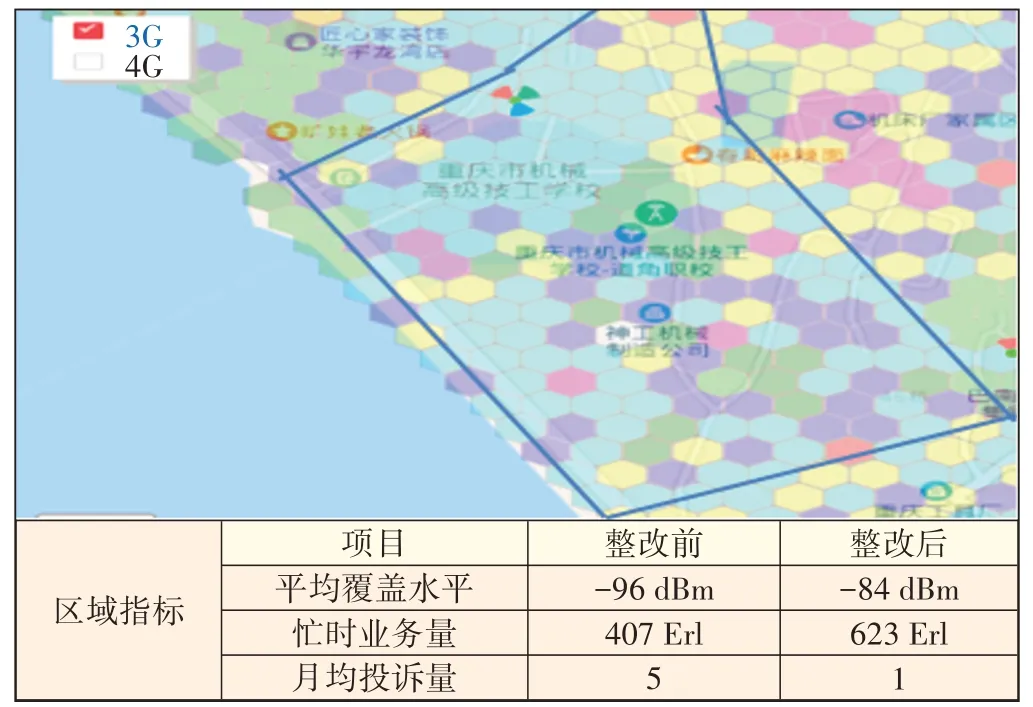

综合解决方案实施完成后该区域3G 覆盖水平得到显著改善,如图11所示,区域话务量增幅明显,同时投诉得到有效控制。

5 总结

本文探索的基于精准位置的大数据建模方法,不仅实现了网络覆盖问题的智能监控,而且通过模拟布站解决了规划落地准确性差的难题。同时,结合低成本的建设方案,一方面降低单点建设成本,另一方面快速提升深度覆盖与广覆盖水平,为快速提升网络口碑提供了一条崭新的途径。

图11 MR质量监控地理呈现