三维可视化辅助下腹腔镜原发性肝癌根治性切除术的效果及对肿瘤标志物指标的影响

2020-08-15宋卫东

李 伟 宋卫东

内蒙古医科大学附属人民医院,内蒙古呼和浩特 010020

原发性肝癌为临床常见的一种恶性肿瘤,原发于肝脏的上皮组织,近年来发病率逐年上升,可严重威胁患者生命健康[1]。目前临床对原发性肝癌主要采用外科手术治疗,为保障手术安全性,术前了解患者个体化肝脏解剖结构对制定合理外科手术方案及术中操作有重要指导意义[2]。既往临床多依据CT、MRI二维成像制定肝切除手术策略,但其难以对肝内脉管结构变异进行有效判断,也难以明确肿瘤与血管的关系,无法精准计算残肝体积,存在一定局限性[3]。近年来三维可视化技术不断进步,其可有效弥补上述不足,同时还可于计算机上模拟规划肝癌切除术方案,使手术更加个性化、精准化[4]。本研究于三维可视化辅助下实施腹腔镜原发性肝癌根治性切除术,旨在探究其效果及对肿瘤标志物的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从2016年1月~2019年7月抽取42例原发性肝癌患者,以手术方案不同分成观察组及对照组,各组21例。观察组男12例,女9例,年龄45~72岁,平均(58.3±2.5)岁,肿瘤直径3~7cm,平均(5.03±1.24)cm,术前肝功能Child-Pugh分级A级12例,B级9例,病程6~18个月,平均(12.06±1.37)个月。对照组男13例,女8例,年龄43~71岁,平均(58.3±2.4)岁,肿瘤直径 3.5~ 8cm,平均(5.06±1.27)cm,术前肝功能Child-Pugh分级A级11例,B级10例,病程7~19个月,平均(12.11±1.41)个月。两组年龄、性别、肿瘤直径、肝功能分级、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:经手术病理切片证实为原发性肝癌;术前无远处脏器转移;患者及家属均知情,且签订同意书;研究经医院伦理委员会批准。

排除标准:既往存在上腹手术史者;既往存在肝胆系统疾病史者;病变侵犯第1、2肝门区者;视听功能、认知功能障碍者;精神疾病者;合并肾、脾脏等脏器切除者;临床资料不完善者;有手术禁忌证者。

1.3 方法

观察组行三维可视化辅助下腹腔镜原发性肝癌根治性切除术,术前应用西门子64排螺旋CT对上腹行平扫及增强扫描,获取患者肝脏二维数据,随后以MI-3DVS软件对患者肝脏行三维重建,多角度对三维重建模型进行观察,明确肝内脉管系统解剖关系,明确其和肿瘤的毗邻关系。根据肝静脉、门静脉走行,应用MI-3DVS实现个体化肝脏分段,精准定位病灶。根据肿瘤部位、脉管关系于三维可视化模型上划预切线,并反复练习。在保证彻底切除病灶的同时,尽可能多保留残余肝脏体积,制定最合理的切肝平面。将STL格式的三维重建文件导入虚拟手术机械仿真系统内实施术前仿真手术。根据三维重建技术对病灶精准定位,协助患者取头高脚低仰卧位,建立气腹,气腹压控制在11~14mm Hg之间,于脐下2cm处行小切口,将腹腔镜置入对病灶部位、大小等进行探查,观察有无粘连现象。应用超声刀依次切除肝脏周边肝圆韧带、镰状韧带,将病灶充分暴露,对胆管及相关血管进行切断处理。最后参照三维重建技术成像结果,应用60mg明胶海绵微粒同时栓塞肝段动静脉,栓塞部位应涉及整个肝脏断面。参照无肿瘤原则,应用超声刀切除肿瘤,切除范围至少扩展至病灶周边1cm,病灶切除后送检实验室。之后对创面进行清洗、止血等处理,应用5-0号线缝合切口,术后积极抗感染治疗。

对照组术前行肝功能生化、凝血功能、上腹增强CT等常规检查,主要依据肝功能生化指标对患者肝脏储备功能进行评估,根据术前CT估算及医师大体目测对预留剩余肝脏体积进行评估,主要依据术前CT图像制定手术规划,医师凭借临床经验、大体解剖认知进行估测,结合术中情况调整,行受腹腔镜原发性肝癌根治性切除术,手术方法与观察组一致。

1.4 观察指标

记录两组术中出血量、手术时间、术后肛门排气时间、进食时间、术后并发症率,比较两组术前、术后7d肿瘤标志物差异,应用ELISA法对两组CEA、AFP、CA199进行检测。

1.5 统计学方法

采用统计学软件SPSS21.0对数据进行统计分析,计量资料以(± s)表示,采用t检验,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术情况比较

观察组术中出血量较对照组低,手术时间、术后肛门排气时间、进食时间较对照组短,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组术后并发症比较

观察组术后并发症发生率为4.76%,明显低于对照组28.57%,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组肿瘤标志物水平差异比较

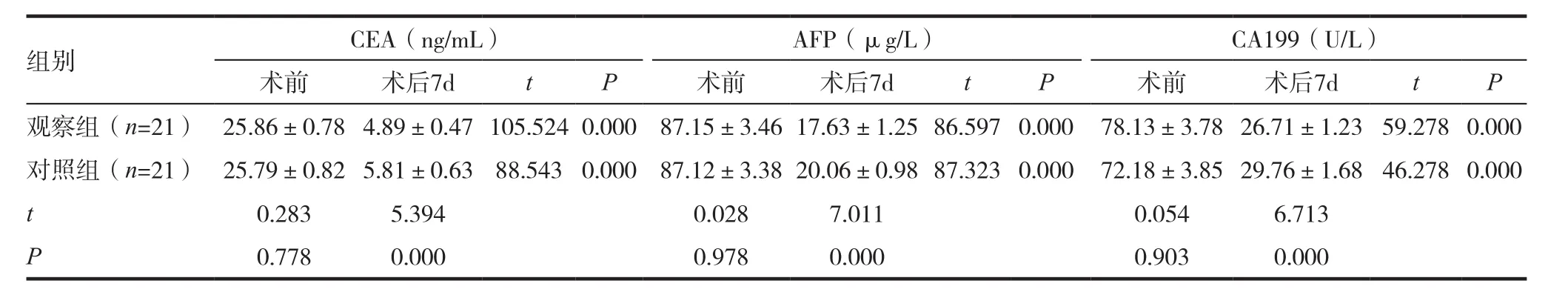

术前,两组CEA、AFP、CA199肿瘤标志物比较,差异无统计学意义(P>0.05),术后7d,观察组上述肿瘤标志物水平明显低于对照组,差异有统计学意义 (P<0.05),见表3。

表1 两组手术情况比较(x ± s)

表2 两组术后并发症比较[n(%)]

表3 两组肿瘤标志物水平差异比较(x ± s)

3 讨论

原发性肝癌为临床常见的一种恶性肿瘤,外科手术为治疗肝癌的主要手段,目前大部分原发性肝癌患者处于肝衰竭代偿期或失代偿期,传统开腹肝切除术对患者创伤较大,不利于术后恢复。近年来肝脏外科手术水平持续提高,腹腔镜手术因微创、恢复快等优势逐渐用于原发性肝癌治疗中,腹腔镜肝癌根治术已进入精准肝切除时代,成为原发性肝癌患者首选治疗手段[5]。

当肝脏肿瘤巨大或邻近第1、2、3肝门时,可增加手术风险及难度,引发术中出血、术后肝衰竭等并发症,严重威胁患者生命安全[6]。术中出血主要为术前未准确评估肿瘤与重要血管的关系所致,肝衰竭主要为术前对残肝体积评估不精准,术中过多切除有功能的肝脏所致,两者均会增加围术期死亡率[7]。因此术前掌握肝内脉管系统解剖结构及残肝体积对保障手术效果及安全性有重要意义。既往临床多常规应用MRI、CT等二维影像对肝脏进行评估,但均无法精准显示肝内脉管解剖结构及肿瘤毗邻关系[8]。

近年来三维可视化技术逐渐用于原发性肝癌根治术中,通过重建肝脏三维模型,可多方位、多角度对肝脏进行观察,便于医师更加直观的了解肝内脉管系统及肿瘤毗邻关系,提高对肿瘤可切除性的评估,更好把握切除范围,处理手术关键步骤[9]。三维可视化技术可自动计算全肝体积、切除体积及剩余体积,可清晰显示肝内血管走向、分布等,术前对病灶定位精准,可有效指导制定手术方案[10]。术前应用MI-3DVS行仿真模拟手术,通过反复多次预切除练习,利于增加医师预见性及熟悉性,缩短手术时间,术中可避开损伤重要血管,进而减少术中出血[11]。通过仿真手术可使肝切除更精准,在保证切缘阴性同时,可最大程度保留残肝解剖结构完整性,进而降低术后肝衰竭机率,保证手术效果[12]。

贾萌[13]研究结果显示,联合组应用三维重建技术后并发症率为13.33%,明显较对照组43.33%低,本研究结果显示观察组并发症率为4.76%,明显低于对照组28.57%,与贾萌研究结果基本一致。提示三维可视化技术可有效降低术后并发症率,分析原因为三维可视化技术可精准预测手术切缘,进而减少术后并发症。观察组术后出血量、手术时间、肛门排气时间等指标均优于对照组,与张雄杰[14]研究结果基本一致。提示三维可视化技术可减少术中出血、缩短手术时长,促进患者术后尽快康复。肿瘤标志物可帮助了解肝癌患者术后病灶清除效果,本次研究结果显示,观察组术后7d的CEA、AFP、CA199肿瘤标志物水平均明显低于对照组,提示三维可视化辅助下腹腔镜肝癌根治术可降低肿瘤标志物水平,有效提升肿瘤病灶清除效果[15]。

综上所述,三维可视化辅助下腹腔镜原发性肝癌根治性切除术可减少手术创伤,缩短术后康复时间,也能降低并发症发生率,减少肿瘤标志物表达,值得推广。