来自奥斯维辛的故事讲述者

2020-08-13但汉松

但汉松(南京大学英文系副教授)

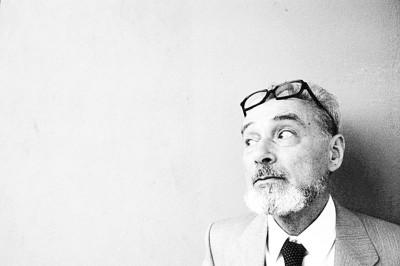

普里莫·莱维(1919-1987),犹太裔意大利化学家、小说家、纳粹大屠杀的幸存者。

《这是不是个人》,[意]普里莫·莱维,沈萼梅译,人民文学出版社,2018

★莱维提供的最有力文学证词,不是到底有多少犹太人死于希特勒的残暴,而是人作为会思考、会讲述的主体,如何经历了集中营制造出的极端状态,如何从人沦为非人。

“讲故事的人”

阿多诺说“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”,可如果在奥斯维辛之后文学保持沉默,那将是人类更大的一种野蛮。二战后,有几位犹太裔作家获得了诺贝尔文学奖,这其中既有阿格农这样的以色列国民作家,也有贝娄和辛格这样生活在美国的犹太裔作者,但是如何以文学来再现奥斯维辛,一直是横亘在作者面前的巨大难题。埃利·维瑟尔认为,“根本不存在大屠杀文学这种东西,也不可能有。这个表述本身就是矛盾的,因为奥斯维辛否定了一切文学形式,正如它与一切系统、一切信条都是抵牾的……尝试写这种作品就是一种亵渎。”维瑟尔虽然自己写出了最伟大的奥斯维辛回忆录,但他对奥斯维辛之后语言的使用表示出了深刻的怀疑。他告诉我们:“奥斯维辛之后,语言就不再纯洁无辜。特雷布林卡后,沉默就注入了新的意义。马伊达内克之后,疯癫重新获得了神秘的魅力。”

在围绕大屠杀不可再现性的论争中,意大利作家普里莫·莱维显得格外与众不同。《纽约客》评论家詹姆斯·伍德指出,传统的大屠杀叙事要么强调哀悼和血泪,要么讲究事实的精确性,因为这毕竟是人类历史上最重大、最严肃的题材,然而莱维却以“讲故事的人”的姿态与奥斯维辛坚强对峙。他在《这是不是个人》和《终战》中之所以体现了异乎寻常的力量,是“因为它们并不鄙视故事”,读者读的虽然是堪称恐怖的材料细节,但却感到不忍释卷。

伍德的看法或许是说,犹太大屠杀题材与传统小说叙事并无抵牾,故事性的内核不意味着削弱这类作品的严肃性,虚构也不意味着在大屠杀真相这样的敏感问题上闪烁其词。莱维不同寻常的故事叙述能力,不仅让《这是不是个人》成为奥斯维辛题材的罕见杰作(尽管他一再强调自己是化学家,而非小说家),而且也让我们看到了文学见证极端恐怖的可能性。

“他幸存了很长时间”

出生于意大利都灵的莱维并不是典型的欧洲犹太人,他对意第绪语所知甚少,其家人甚至还是意大利法西斯党的中坚。莱维从小就认为犹太身份如同“长了鹰钩鼻或雀斑”,完全无碍他的意大利身份,他以前甚至觉得“犹太人无非是圣诞节时不买圣诞树,他们不应该吃意大利香肠,但却照样吃,他们十三岁时学了一点希伯来语,然后又忘到脑后。”然而,当他1943年因为参加反纳粹游击队被捕时,面临两个奇特的选择:“如果承认是游击队员,他会被立即枪毙;如果承认是犹太人,他会被送入集中营。”

莱维选择了后者,结果被送入意大利的佛索利集中营(此处并非灭绝营,当时条件尚可)关押了三个月,在1944年2月,又被德国党卫军送上闷罐车,开始朝向奥斯维辛的死亡之旅。那次旅行带去了650个犹太人,其中500多人在下车后即被“拣选”送入毒气室杀害,剩下的96个男人和29个女人成为奥斯维辛劳改营的囚工。莱维在奥斯维辛渡过了11个月,直到盟军解放了这里。等到他又花了九个月返回家乡时(莱维在《终战》中记录了这段奥德赛回乡之旅),当初同车的650人只有3人生还。

在经历了这场生死劫后四十多年,饱受抑郁症困扰的莱维在1987年从自己居住的公寓楼上一跃而下。用伍德的话说:“他幸存了很长时间,然后选择不再幸存。这最后的行动也许并非与他的幸存相悖,而是这种幸存的延伸:他决定在自己选择的时间离开自己的监狱。”

不再是人

对莱维而言,《这是不是个人》并不是一个从死境归来的强者回忆录,它甚至并不是要宣告人性的不可摧毁性。事实恰好相反,莱维告诉我们,人性在集中营会被轻而易举地摧毁,所有囚犯变成了阿甘本所说的那种“牲人”。他们不再是人,而只是纳粹帝国随时可以被牺牲的带编号的肉体机器——莱维的编号是174517。从死亡列车抵达奥斯维辛那一刻开始,莱维就发现了这里的可怕远不只是死亡本身,而是那种对于人性的系统性摧毁,以及极端荒诞的官僚机器本身。起初,党卫军还通过区分健康与否来淘汰老弱妇孺,后来他们采用更简单粗暴的方式:“对于新来到的囚徒不事先通知,也不加任何说明,只是简单地打开列车两边的车门,就把人给分开了。从列车一边下车的人进入集中营,从另一边下车的其他人就被送往瓦斯毒气室。”

更让作者当时觉得震骇的,则是纳粹军官对待集中营中犹太人的方式。他们当然会使用暴力来惩罚折磨犹太人,但却不是出于某种刻骨的仇恨或憎恶,而是带着彻底的冷漠表情,这足以让莱维产生“一种深深的愕然:(他们)怎么能不带愤怒地殴打一个人呢?”正是这种错愕,让莱维开始以科学家的冷静来思考奥斯维辛这个巨大而荒诞的怪兽。

与很多人对于集中营的地狱式想象大相径庭,莱维见证并记录的奥斯维辛并没有多少狰狞的血流成河或死亡的污秽。相反,在这个以灭绝犹太种族为目的的机构里,充满了各种德国特色的规章制度,体现了近乎荒诞的严谨。譬如:

必须和铁丝网保持两米的距离;禁止穿着上衣睡觉或不穿内裤或戴帽子;禁止不在规定的日子里洗淋浴,不得在非规定的日子去洗澡;出棚屋不得把上衣的纽扣解开,或者把衣领竖起来;衣服下面不得垫上纸片或稻草御寒;禁止不脱光上身洗脸。

更有甚者,这里规定囚犯的上衣必须确保是五颗纽扣(多一颗或少一颗都会带来灭顶之灾),却不提供缝扣子的针线;提供保证基本生命活动的最低限度食物,却不提供任何碗和汤勺;无休止地让囚犯列队点名,在下工回来时,营地门口会有军乐队演奏抒情小曲或进行曲。所有这些细节看似琐碎,它们却组成了一个巨大的集中营逻辑,即这里只有“允许”或“禁止”,“这里没有为什么”。莱维以他特有的分析性直觉,看到集中营真正的恐怖和邪恶之处不是杀人,而是通过剥夺囚犯的身份、衣服(甚至毛发),通过剥夺人之为人的常识理性和道德感,将犹太人从人变成“非人”,甚至进一步沦为比动物更为低级的存在物。处于这样深渊之底,莱维深感“我们的语言缺乏能以用来表达所蒙受的这种侮辱的词语”。

要让自己的声音被德国人听见

这种语言的无能为力,并未让作者退回到神秘主义的不可知论,反而让他痛感言说交流的必要。莱维认为,第三帝国的存在可以被解读为“一场针对记忆的战争,对记忆的奥威尔式歪曲,对现实的否认”。既然纳粹德国的“最终解决方案”不只是让犹太人在肉体上消失,而且是让其存在从人们的记忆中被擦除,那么作家的天职就应该是对抗这种记忆的消亡。多年后,莱维在总结自己幸存的意义时写道,他的作品是“要让自己的声音被德国人听见,要向党卫军‘回嘴”。因此,莱维讲述故事的冲动首先不是一种美学表达的需要,而是一种“根本的心理需求”,是为了“通过叙述让自己幸存,并大声说出这种幸存”。

进一步说,讲故事在莱维这里有着双重角色:一方面,它首先是一种理解的尝试,去理解那些无法理解的恐怖经历,哪怕这种尝试注定要失败;另一方面,它也是莱维用语言去交流的需要,因为奥斯维辛千方百计试图扼杀的正是犹太人与世界交流的能力与欲望。在这个意义上,莱维和很多大屠杀作家之间有着重大的差异性,他不仅继承了薄伽丘所代表的意大利文学中的讲故事传统,而且将自己想象为柯勒律治《古舟子咏》中的那个老水手。他拒绝像那些犹太宗教影响下的大屠杀文学作者那样,仅仅致力于神秘化的、否定性的奥斯维辛表达。在《被淹没的和被拯救的》中,莱维表达了对1970年代那种否定“可交流性”的解构主义语言观念的拒绝:“说人与人不可能交流,这是错误的;我们一直可以。拒绝交流,这就是失败。我们在生物学和社会意义上都具有交流的倾向,特别是用语言这种高度进化的高贵形式去交流。”

带着尊严活在集中营

当然,莱维的价值,远不只是作为一个奥斯维辛故事的收集者和转述者,而是他卓越的分析思考能力。《这是不是个人》总是勇敢地致力于以理性去分析集中营这个巨大的非理性的存在。譬如在“启示”这一章,莱维对于集中营中无处不在的卫生标语感到愤怒,甚至认为这是德国人有意为之的黑色幽默——既然所有的囚徒都行将灭绝,走向死亡,为什么还要在乎身体的清洁?甚至从严格的物理意义上说,洗澡是一种劳动,它会消耗囚犯体内本来所剩不多的卡路里。然而,一个叫施泰因洛夫的狱友却告诉“我”:

正因为集中营是使人沦为畜生的一架大机器,我们不应该变成畜生;就是在这种地方人也能活下去,因此人应该有活下去的意志,为了日后能带着证据出去,能向世人讲述;而为了活下去,就得努力维护文明的生活方式,至少得保住文明的结构和形式,这是很重要的。

换言之,施泰因洛夫帮助莱维认识到,带着尊严活在集中营不是为了服从普鲁士人的纪律,而是为了对抗党卫军的兽性权力,为了拒绝死去,为了抵抗遗忘,为了捍卫人类对“约伯”、对这个但丁式“人间地狱”曾经存在过的记忆。

被淹没的和被拯救的

不过,像施泰因洛夫这样不仅高贵地活着,而且从不停止高贵的思考的犹太囚徒是稀缺的。从内部的第一人称视角,莱维看到了两种人,他将之命名为“被淹没的”和“被拯救的”。前者在集中营里被称为“活死人”,这样的人是精神上已经被彻底压垮、成为行尸走肉、毫无生存意志的人。莱维告诉我们:

(他们)是营地的主力。他们是无名的普通群体,不断被更新,又总是相同的非人的群体,他们默默地列队行走着,辛苦劳累着,他们身上神圣的生命火花熄灭了,他们的身体已经透支到无力真正忍受苦难了。很难称呼他们是活人,他们的身体已经透支到无力真正忍受苦难了。很难称呼他们是活人,面对死亡他们并不害怕,因为他们累得都无法懂得死亡是什么了。

我们在《夜与雾》中见过他们的样子——他们裹着一张薄薄的毯子,眼窝深陷,目光黯淡,佝偻着身体勉强站立,或蜷缩在墙角,仿佛一阵风就可以将他们吹走。在奥斯维辛的语境下,“活死人”成了一种奇特而深奥的譬喻,它是“集中营世界特有的那种极端、却稀松平常的堕落和濒死……它模糊了类属范畴,既可以指一种人,一种医学状态,一个人类学类型,一种伦理范畴,或兼具以上全部意思”。在集中营内部流行的俚语体系中,“活死人”的下一步就是“疯子”,后者更接近死亡,无法行走站立,神志不清,往往数日后就会断气。更悲惨的是,“活死人”是集中营贱民中的贱民,其他囚犯对之唯恐避而不及,仿佛他们身上携带了死亡的传染病。按照社会学家的说法,集中营犯人通过辨识出周围的“活死人”并将之集体放逐到社交边缘地带,从而完成了自我与这类活死人的区隔,仿佛这样可以帮助确认一个积极的事实:看,至少我还没有成为那种“活死人”!

那么,什么是“被拯救的”呢?他们是那些充满了旺盛求生欲,不择手段也要在集中营活下来的犹太人。他们盘剥欺骗同监室的其它犹太人,盗取狱友赖以生存的口粮或物资,帮助集中营管理者去统治其他犹太人,甚至参加“灭绝营别动队”,去分拣和焚烧其他犹太人的尸体,以换取多几周的生存时间。这里,莱维见证了集中营里那些可悲的犹太叛徒,这些人挤破头也要在被集体沦为非人的地方争取哪怕微乎其微的特权地位——“而作为交换条件,要求其背叛与其难友们天然的团结”。如果说“被淹没的”是一些完全丧失了生命意志的人,那么“被拯救的”则是充满了不可思议的求生欲望的人,他们成为了集中营这个野蛮丛林中最后的强者。本质上说,他们与当年匈牙利那些犹太自治委员会的人并无不同,通过出卖自己的同胞来换取自己活下去的机会。

一种生而为人的耻辱感

在汉娜·阿伦特关于艾希曼的报道中,最具有争议的部分就是她重提匈牙利犹太委员会的领导人鲁道夫·卡兹纳当年与纳粹合作的往事。阿伦特指出,艾希曼在匈牙利的灭犹计划之所以开展得最为有效,就是因为卡兹纳自欺欺人地相信,布达佩斯的犹太人与其他的东欧犹太人是不同的,前者中的佼佼者更值得被拯救,于是他们故意隐瞒了已知的大屠杀计划,而试图与艾希曼进行交易。卡兹纳与艾希曼达成的魔鬼协议是:“艾希曼同意让几千犹太人‘非法离境、转移到巴勒斯坦(火车事实上由德国警察监管),条件是把集中营里的数十万犹太人‘安静有序地转移到奥斯维辛。”《艾希曼在耶路撒冷》中,阿伦特写道,卡兹纳不是在用“一百个受害者换一千条人命……他用将近476,000名受害者换了1,684条人命”。因为这些获救者是精心挑选出来的(当然包括了卡兹纳一家人)“犹太精英”,卡兹纳相信自己坚持了“真正的神圣原则”,从而避免让生死变成“盲目的偶然事件”。奥斯维辛集中营的那些背叛同胞的犹太人或许没有这么冠冕堂皇的理想主义,但是驱动他们滥用手中的权力去迫害同胞的也是一个简单的抽象信念:“因为他们明白,要是自己不够心狠手辣,另一个被视为更有能耐对付他们的人就会取代他的位置。”

然而,与阿伦特将这些不道德的做法斥为“恶的平庸”不同,莱维采取了另一种更加共情的立场。在莱维看来,我们在日常生活中通常可以在胜和负、利他和利己、被拯救和被淹没之间选择“第三条道路”,但是在集中营里根本就没有所谓的“第三条道路”。莱维将那些牺牲道德立场,甚至与纳粹合作的犹太人视为一种失常,“一种因为第三条道路的‘缺席而催生的绝望的极限状态”,他们既可怜又有罪。事实上,莱维并不认为自己侥幸活下来是英雄主义的结果;相反,他对自己的幸存一直怀有无法释怀的耻感。他之所以在集中营的几次筛选中活下来,除了无法解释的运气之外,更重要的是他略通德语,并且有一定的化学技能,从而成为奥斯维辛暂时“有用的”那一类人。莱维深知,那些像施泰因洛夫一样最美好的、最优秀的人,都在集中营里殒命了,而那些糟糕的人却成为“被拯救的”。这种结局的荒诞性不仅是任何语言叙事力有未逮的,而且也很难被奥斯维辛之外的听众理解。

所以,他以“这是不是个人”作为全书标题,意在表达一种生而为人的耻辱感。对人性之易碎性——而非坚固性——的书写,是他对大屠杀文学的深刻贡献。在他和同伴即将迎来集中营的解放时,这种挫败性体现得格外清楚。莱维对着那些束手无策等待死亡来临的同胞悲鸣道:“毁灭人是困难的,几乎跟创造人一样困难:那不是轻易能做到的,也不是短时间能完成的,但是德国人,你们做到了。我们驯服地在你们的眼皮底下。”莱维作为幸存者无法、也无意为毒气室里发生的一切去做见证,他真正见证的,就是在奥斯维辛这样一台畸形的人类学机器内部,人性的光谱如何在极端恐怖中沉浮变幻。莱维提供的最有力文学证词,不是到底有多少犹太人死于希特勒的残暴,而是人作为会思考、会讲述的主体,如何经历了集中营制造出的极端状态,如何从人沦为非人。