网络舆情治理的协调性惩罚自组织演化机制研究

2020-08-13孙瑞英

孙瑞英

摘 要:[目的/意义]解读网络舆情治理的多主体协同与竞争的自组织特点,研究协调性惩罚机制对网络舆情环境和谐演化的促进,引导网民向正能量舆情传播转变。[方法/过程]分析网络舆情传播利益主体之间的策略互动关系,构建动态演化模型,讨论各种惩罚模式对舆情群体合作演进的影响。[结果/结论]在此基础上,总结协调性惩罚机制的特点和对网络舆情综合治理促进的路径。

关键词:网络舆情;治理;协调性惩罚;自组织演化

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2020.05.015

〔中图分类号〕C912.4 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2020)05-0122-08

Research on the Self-organizing Evolution Mechanism of Coordinative

Punishmentin Governance of Network Public Opinion

Sun Ruiying

(College of Information Management,Heilongjiang University,Harbin 150080,China)

Abstract:[Purpose/Significance]Interpreting the self-organizing characteristics of multi-agent cooperation and competition in governance of network public opinion,studying the promotion of harmonious evolution of internet public opinion environment by coordinating punishment mechanism,guiding net citizen to transform positive energy public opinion communication.[Method/Process]Analysis of strategic interaction among interests in internet public opinion dissemination,constructing dynamic evolution model,discussed the influence of various punishment modes on the evolution of public opinion group cooperation.[Result/Conclusion]On this basis,summarized the characteristics of coordinative punishment mechanism and the way to promote the comprehensive management of network public opinion.

Key words:network public opinion;governance;coordinative punishment;self-organization evolution

2018年4月20日至21日,习总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调:“要压实互联网企业的主体责任,决不能让互联网成为传播有害信息、造谣生事的平台。要加强互联网行业自律,调动网民积极性,动员各方面力量参与治理”[1]。贯彻落实总体国家安全观,更要提高网络综合治理能力,特别是要注意西方国家在网络舆情领域的“软入侵”[2]。网络舆情传播领域也成为多方利益争夺的竞技场,互联网并不是一个脱离真实化界的理想王国,强大的政治和经济力量时刻驱动着互联网的发展,使互联网实质上成为政治经济全球化的有力工具[3]。凯斯·桑斯坦(Cass Sunstein)認为,网络舆论极化现象产生各种极端观点,甚至引发社会分裂[4]。本文采用演化博弈分析这种最适用的策略互动分析工具,构建动态演化模型,讨论各种协调性惩罚对舆情群体合作演进的影响,从而引导网络舆情发展的演进过程,最大限度地满足人民群众精神文化需求和护保人民群众互联网言论自由、维护公共利益和国家信息安全,提供清朗的网络空间,促进社会安全与发展。

1 网络舆情系统的自组织特性

网络空间不同于现实社会方便从下而上建立的约束和管理,网络空间实际上是一个自组织实体,网络舆情传播的网民群体行为的调整过程可以看作一个动态过程,网民在网络舆情传播系统演进的过程中可以犯错,但也同样会通过模仿、学习不断修正自己的行为规则和策略,所以,网络舆情传播过程,也是网民策略选择行为的动态演化过程。

1.1 自组织特性需要从规制到治理的转变

德国理论物理学家哈肯(H.Haken)认为,组织包括他组织和自组织两类,如果一个系统主要靠外部指令使其优化就是他组织,反之,系统按照相互默契的内部规则,各尽其责协调互动形成有序结构,即为自组织体系,任何组织都有自组织属性,否则就将失去存在的基础和发展的动力[5]。网络舆情领域不是依靠外部指令而形成的他组织体系,而是网络舆情系统内部主体按照相互默契的规则,各尽其责而又协调地形成的有序自组织体系。网络舆情领域无法仅仅依靠政治和经济力量等外力统治和政治干预,网络舆情的“舆论主体”是网民群体,政府在网络舆情领域可以有威慑作用,但却无法完全控制网民的行为,特别是对网络舆情领域不恰当规制和过度管理将会影响网民的言论自由,更无法助推网络舆论环境和谐发展,因此,必须引入“治理”理念,对网络舆情进行治理,用联合治理的概念(Governance),来取代规制(Regulation)。“治理是调和具有相互冲突或不同利益的主体间的关系,并且使其采取联合行动的持续过程。”[7]由于“治理”倡导社会多元主体合作,因此,对网络舆情进行治理必须强调共治的核心思想,但是,网络舆情治理具有复杂性、广泛性、深刻性和长期性特点,政府依然在网络舆情治理中起主导作用,政府相关监管机构是网络舆情自组织体系中重要的部分[8]。

1.2 网络舆情治理的定位与理念

网络舆情治理是一个多主体协同与竞争的立体式防控与法治化支撑的治理自组织体系,治理要以政府监管部门为主,行业、民间组织为辅的网络治理的定位及现实路径,网络舆情治理体系嵌入国家治理体系之中,网络舆情治理应秉持透明合法理念,法律的稳定性能够使网民及其网络舆情传播组织对自身的网络行为后果产生稳定的预期,缓解其对政府公权力无序监管的顾虑,明确网络舆情治理维护公共利益的本质,网络舆情治理更要遵从民意,反映民众的心声,满足公民的需求[9]。政府机构、公益团体、企业,公民个人、法人等多主体共同构成网络舆情治理自组织体系,网络舆情治理自组织体系是在内在机制的驱动下,不断地降低网络舆情系统的自身的熵含量,通过治理产生的负熵,提高舆情系统存在的生命力,提高其有序度的过程[10];网络舆情治理系统在多主体“遗传”和“变异”策略选择的作用下,实现演化的群体行为进化聚类的动态网络,促使网络舆情不断地自我完善,从而不断提高网络舆情各方主体对舆情环境的适应能力的过程[11]。网络舆情治理是基于系统演化论的多主体的协商共治,多元主体在网络舆情治体系中的分工不同,其权责自然不同,依靠共识精神、行为自律和自下而上的制度、规范、协商实现民主自治[12]。必须遵循系统科学、生态学视角,研究网络舆情治理多方主体的协同力量和惩罚机制,进行舆论引导、网络舆情的监控和评估,依据法律条令和规则回应网民的舆情诉求。

1.3 应用演化博弈论分析的适用性

舆情在传播扩散中呈现多方利益的竞争和协作,要加强网络舆情领导和协调,加强治理体系顶层规划,明确参与治理的主体职责分工,有效实现多元治理。对网络舆情的综合治理必须加强沟通,互聯网行业管理部门和打击网络违法犯罪部门要紧密配合,构建治理的机制[13]。演化博弈论正是遵循演化生物学理论,它可以分析舆情的各方主体在舆情传播扩散中通过模仿、学习等方式不断修正自己的行为规则和策略,进而促进网络舆情系统的动态演化过程,能够很好地解释舆情主体是如何利用惯例、创新和对创新的模仿来促进舆情系统演化的,为构建网络舆情治理体系提供理论支撑[14]。网络舆情治理系统是人工系统,人是网络舆情治理系统的主体,在网络舆情治理系统中,舆情监管者、舆情生产者、舆情传播者、舆情消费者、舆情分解者等既是舆情治理系统和谐发展的维护者,有时也会自觉或不自觉地成为舆情治理生态系统和谐发展的破坏者,舆情治理多方主体之间是既对立又统一的竞争与协同关系,舆情治理多方主体在协作中有竞争,在竞争中有协作,网络舆情治理系统正是在舆情多方主体的竞争与协同关系的推动下逐渐演化,逐渐达到治理的目标的[15]。

2 舆情治理自组织演化博弈分析

舆情治理的“自组织”过程是作为开放系统舆情治理结构稳态从低级向高级演进的过程,舆情治理系统各方主体的策略选择的内在遗传突变是该系统进化的源泉。

2.1 变量界定

人是治理的主体,人类能够从毫不起眼的人猿进化为人,不是由于身体、智力等方面具有个体优势,而是因为人与人之间由于社会交往存在空间结构或者网络差异,这种差异会影响人类群体的生物动态性,通过群体聚集来避免权力被剥夺,从而可以促进人类合作的演化,同时合作也会因为背叛可能遭受严厉的惩罚,使得合作者比背叛者的适应性更高,因此对背叛者进行惩罚是维持群体合作的演化主因[16]。在舆情治理系统中,舆情主体之间是既“协调合作”又“自私背叛”的关系。在现代社会,信息是最重要的战略资源,爱荷华大学丹尼尔·博克维兹(Daniel A.Berkowitz)教授指出:舆情传播扩散不仅呈现文化生命内涵,彰显舆情传播者的人生意义,舆情传播扩散更是体现权力和霸权,推动公众对权力的潜在认知,舆情对意义的植入方式能够强化社会结构[17],舆情传播扩散过程涉及国家、组织、个体之间的政治利益、经济利益的争夺。舆情主体为了争夺信息资源各种利益,舆情主体群体中的成员之间必然要进行竞争,因此不可能总是合作,也必然存在背叛。设舆情主体为博弈中的局中人,局中人可以采取两种策略:一种是自私的背叛策略,即强硬进攻其他舆情主体的策略,舆情主体的这种策略将破坏舆情治理系统和谐发展,导致舆情信息异化问题越来越严峻,称之为“鹰策略”,用“I”表示;另一种是善意的与其他舆情主体协作策略,舆情主体的这种策略将会促进舆情治理系统和谐发展,称为“鸽策略”,用“G”表示[18]。假设存在一个舆情事件博弈的规模为N的人群,舆情主体博弈中各方的策略集均为(协调合作,自私背叛)即(G,I)。当各方都采取“协调合作”策略时,由于协同及杠杆效应会获得更大的群体收益,当然为了协作也要支付一定的成本;当各方均采取“自私背叛”策略时,各自获得“自私背叛”时的收益;当一方“协调合作”而另一方“自私背叛”恶意竞争时,则协作方要支付协作成本,不协作方则获得一部分额外的收益,定义为“背叛收益”。为了方便博弈分析,设舆情主体A与舆情主体B是在舆情主体群体中随机抽取的两个人,舆情主体A与舆情主体B之间的博弈代表整个舆情主体群体的博弈。符号及变量界定如下:πA和πB分别为舆情主体A与舆情主体B在“自私背叛”恶意竞争状态下的正常收益;π′为舆情主体A与舆情主体B均“协调合作”状态下的超额收益;θ为舆情主体A在双方均“协调合作”时在超额收益中的分配因子;CA为舆情主体A采取“协调合作”策略所支付的成本;CB为舆情主体B采取“协调合作”策略所支付的成本;M为双方中的一方采取“协调合作”策略而另一方采取“自私背叛”恶意竞争策略时,背叛方所获得的投机背叛收益。

2.2 博弈模型构建

根据博弈变量的界定,可得舆情治理系统中舆情主体A与舆情主体B的博弈支付矩阵,如图1所示[19]。

假设舆情主体A选择“协调合作”策略的比例为x,则选择“自私背叛”恶意竞争策略的比例为1-x;舆情主体B选择“协调合作”策略的比例为y,则选择“自私背叛”恶意竞争策略的比例为1-y,则舆情主体A选择“协调合作”与“自私背叛”恶意竞争策略时的适应度UG、UI和平均适应度A分

舆情主体B协调合作自私背叛舆情主体A 协调合作自私背叛πA+π′·θ-CA,πB+π′(1-θ)-CBπA-CA,πB+MπA+M,πB-CBπA,πB图1 舆情主体的博弈支付矩阵

微分方程(4)和(5)描述了舆情治理系统演化的舆情主体群体动态,令dxdt=0,可得:x=0、x=1或者y=CAπ′θ-M。同理,令dydt=0,可得:y=0、y=1或者x=CBπ′·(1-θ)-M。

因此,在平面上,可得到舆情治理系统的5个均衡点[21]:

舆情治理系统的均衡点的稳定性由该系统的雅可比矩阵局部稳定分析确定。由(4)、(5)可得系统的雅可比矩阵为[22]:

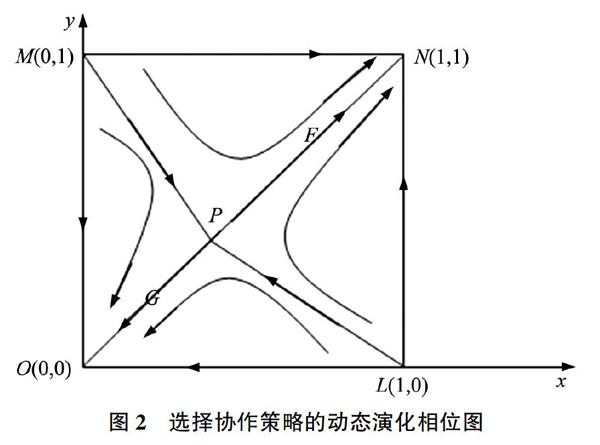

如果舆情主体A与舆情主体B均选择“协调合作”策略,双方赚取的超额收益都比较大(πA+π′·θ-CA)与(πB+π′(1-θ)-CB),在这里比较的对象为对方采取“协调合作”的战略时,自身却“自私背叛”时获取的投机收益额(πA+M)与(πB+M),通过图1的博弈分析,舆情治理系统的演化稳定战略有两个,分别为O(0,0)与N(1,1)。可以理解为当系统处于稳定的状态时,两个博弈群体采取的战略也许为(协调合作,协调合作),也许为(自私背叛,自私背叛)。在这样的情况下,根据系统演化的局部稳定性分析可推知局中人策略选择的动态演化相位如图2所示。博弈动态演化相位图中两个不稳定点L(1,0)、M(0,1)与鞍点P所连成的折线形成显示系统演化收敛状态的分界线。当演化初始位置落在G所在区域(四边形OMPL)中时,系统的演化将向O(0,0)点收敛,代表的意思是博弈局中人都采取“自私背叛”的策略;当初始状态节点落在F所在区域(四边形LPMN)中时,系统的演化将向N(1,1)点收敛,表示的意思是局中人都采取“协调合作”的策略。网络舆情治理的动态演化是一个漫长的过程,在很长期内将保持博弈的状态。

2.3 确立惩罚机制的必然性

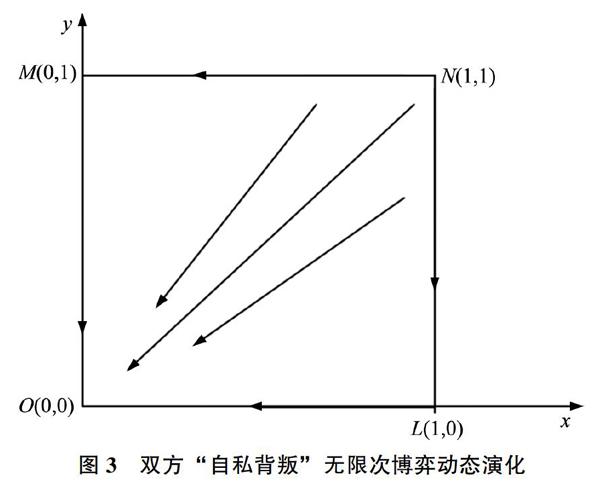

首先,當采取“协调合作”的战略收益小于自身“自私背叛”获取的投机收益额时,即在图1中舆情主体A:πA+M>πA+π′·θ-CA,即M>π′·θ-CA,舆情主体A肯定选择“自私背叛”策略,同理可以推出舆情主体B的策略选择也是“自私背叛”。此时N(1,1)没有稳定性,舆情主体A与舆情主体B舆情治理系统的演化稳定战略只有1个:O(0,0)。可以理解为当系统处于稳定的状态时,舆情主体A与舆情主体B采取的战略也只剩1种情况(自私背叛,自私背叛)。在这样的情况下,我们用图3来显示舆情主体A与舆情主体B所产生的无限次博弈动态演化情况。

可见,如果对方选取“协调合作”战略但自身选择“自私背叛”时赚取的投机收益更大时,双方在进行长期博弈过程中,演化方向唯有(自私背叛,自私背叛),即向O(0,0)演化。当且仅当舆情主体A与舆情主体B双方参与者选取“协调合作”战略赚取的额外净收益,高于当对方选取“协调合作”战略但自身却选择“自私背叛”时赚取的投机收益时,双方在进行长期博弈过程中,演化方向不仅有(自私背叛,自私背叛),也许还会有(协调合作,协调合作)的情况,舆情主体间稳定战略最重要因素为“协调合作”给双方赚取的额外净收益和二者“自私背叛”所得到的投机收益,分析图1可得:演化博弈结果为O(0,0)与N(1,1),如图2所示。

当在舆情治理系统中增加监督、奖惩机制后,只要惩罚金额足够弥补“协调合作”方因对方“自私背叛”而遭受的损失,那么在舆情主体A与舆情主体B双方长期博弈的过程中将会出现(协调合作,协调合作)的结果。即使在初始状态下,舆情主体A与舆情主体B并未“协调合作”,但由于同等情况下采取“协调合作”战略所获收益将大于单独舆情传播扩散所得,因此,舆情主体A与舆情主体B必将会改变原来的策略选择从而寻求“协调合作”,而在“协调合作”过程中,由于选择“自私背叛”需要付出的受惩罚金额大于“自私背叛”投机所得,且坚持“协调合作”方也会因一方“自私背叛”而获得足够弥补损失的赔偿,从而合作意愿增加。由此,舆情主体A与舆情主体B双方进行博弈的最终结果将会朝着长期稳定“协调合作”的共赢发展,如图4所示,从而获得“协调合作”带来的超额收益。

3 引入协调惩罚对网络舆情治理系统演化的影响

网络舆情治理系统中个体的“协调合作”行为有利于整个舆情种群系统的发展,因此“协调合作”行为会跟随网络舆情群体的留存而得以繁衍,更是因为“自私背叛”可能会遭受严厉的惩罚,使得合作者具有比背叛者更高的适应性,因此惩罚可以维持网络舆情治理系统的合作演化。

3.1 网络舆情非协调性惩罚的困境

假设舆情治理系统博弈的规模为n的舆情人群,该舆情中由包括合作方(正常参与网络舆情的个人和组织)、背叛方(自觉或不自觉破坏舆情环境者)、惩罚方3种类型的个体组成,除了惩罚方的惩罚能力有所不同之外,同一类型中的个体无差异,并且惩罚方在不进行惩罚时归为合作方(正常参与网络舆情的个人和组织)[23]。假定每次博弈时,群体中合作方的比例为α,惩罚方(网络舆情政府监管主体)的比例为β,且0≤β<α,则背叛方的比例为1-α。正常参与网络舆情的合作者个人支付成本ω产生了一个可以被舆情群体所有成员均分的总收益ψ,此时的总收益ψ符合公共物品的特性,它的效用在舆情主体间不可分割性、所有舆情主体共同受益或联合消费;同时总收益在消费上也不具备排他性,在受益上具备不可阻止性。自觉或不自觉破坏舆情环境的背叛者既不支付成本也不产生收益[24];惩罚者在不进行惩罚时归为合作方,所以会先合作,然后再使群体中自觉或不自觉破坏舆情环境的每一个背叛者付出λ单位的成本进行惩罚。由于惩罚能力是不同的,假设惩罚者i付出1单位成本可以给背叛者造成Di>0倍的代价,其中,i=1,2,3,…,nβ,则每位背叛者付出的代价为Q=λ∑nβi=1Di那么,单个合作者的期望收益为Sω=ψ-ω,单个惩罚者的收益为Gλ=ψ-ω-(1-α)nλ,单个背叛者的收益为Bb=ψ-Q。由于惩罚需要成本,导致惩罚者的收益小于合作者的收益:Gλ=ψ-ω-(1-α)nλ

3.2 协调性惩罚对合作的促进

在网络舆情治理领域非协调性惩罚并不符合人类社会舆情传播扩散演化的真实情况。网络舆情主体间可以通过制度规则、协商、契约、语言、群体规范等彼此沟通,协调彼此的策略选择,维持网络舆情系统的合作秩序。网络舆情主体通过彼此沟通后,可以形成协调一致的惩罚行动。为了方便解读分析过程和进行对比分析,本节沿用3.1节的分析框架,仍然假定网络舆情治理系统中,每个惩罚者使每一个背叛者要付出λ的惩罚成本,但是,与3.1节的舆情主体互不沟通的独立惩罚不同,惩罚者彼此间会通过多种沟通方式,协调彼此的行动。假定具有惩罚意愿的舆情主体需要先进行沟通(协商、契约、语言、群体规范等),然后会采取一致行动。先进行沟通再进行惩罚的比例为φ,由于沟通也是需要付出成本的,这样,每个惩罚者的惩罚成本就分为两部分:直接惩罚λ(1-φ)和协调成本λ·φ部分。由于协调成本λ·φ是惩罚者投入在协调或沟通中的成本,虽然不能对舆情治理系统中的背叛者造成伤害,但是它可以放大惩罚者的惩罚能力。假定直接惩罚给背叛者带来的伤害强度与非协调性惩罚相同:Q=λ∑nβi=1Di=λ(1-φ)∑nβi=1Di,假定协调成本放大幅度与协调成本所占比例φ、惩罚者人数nβ成正比,那么,惩罚者通过协调沟通而采取一致行动后,给每位背叛者带来的伤害就变为:Q=nβ·φ(1-φ)λ∑nβi=1Di,由于惩罚者是具有理性的,他必然选择最大化自身收益的策略,此时他的最优选择是在惩罚成本λ一定的情况下,给背叛者带来的伤害值Q最大。所以,如果协调沟通后采取一致行动的惩罚力度给背叛者带来的代价小于非协调性惩罚,那么,惩罚者必然会选择不进行沟通协调,此时φ=0,因此,单个背叛者因遭受惩罚而付出的代价还是:Q=λ∑nβi=1Di。理性的惩罚者就会通过选择φ(0<φ≤1)而使惩罚作用最大化:Q=nβ·φ(1-φ)λ∑nβi=1Di(如前2.3节所述,这更可能是演化的结果)。设Q*为最大化的惩罚效果,那么Q*=arg maxφQ,这个数学问题的最优解可以这样求出:

第一,当0<φ时,惩罚者会通过沟通协调采取一致行动。此时,每位背叛者的损失为:Q=nβ·φ(1-φ)λ∑nβi=1Di理性的罚者选择沟通协调φ,使得Q*=arg maxφQ=arg maxφ[nβ·φ(1-φ)λ∑nβi=1Di],假设最优的协调成本比例为φ*,那么一阶条件可知:nβ·(1-2φ*)λ∑nβi=1Di=0,即φ*=12。此时,Q*=arg maxφQ=arg maxφ[nβ·φ(1-φ)λ∑nβi=1Di]=14nβλ∑nβi=1Di。

第二,当0=φ时,投入的协调成本为0,蜕变为舆情主体不进行沟通独立惩罚的情境,单个背叛者因遭受惩罚而付出的代价还是:Q*=arg maxφQ=Q=λ∑nβi=1Di。

第三,舆情主体作为理性人,惩罚者会在以上第一、第二这两种方式之间进行权衡,可以看出:14nβλ∑nβi=1Di>λ∑nβi=1Di,即nβ>4时,一致协调惩罚行动优于独立惩罚,当nβ<4时,独立惩罚优于一致协调惩罚行动;当nβ=4时,二者无差异。

在我们的分析中,nβ代表惩罚者的数量(3.1节中定义),在舆情治理系统博弈的规模为n的舆情人群中包括合作方(正常参与网络舆情的个人和组织)、背叛方(自觉或不自觉破坏舆情环境者)、惩罚方,并且惩罚方在不进行惩罚时归为合作方(正常参与网络舆情的个人和组织)。所以,如果网络舆情环境恶化时,必然侵害4人以上的利益,也就是说至少有4人以上有对舆情破坏的背叛者具有惩罚意愿,nβ≥4这个条件在舆情治理领域几乎可以自动达成,所以,网络舆情治理必然采用协调性惩罚机制,即惩罚者会采取一致的惩罚行动,或者惩罚者采用代理惩罚方式,雇佣专业机构惩罚或者寻求网络监管机构的权威惩罚。

3.3 协调惩罚机制的优点

网络舆情主体经过对成本与惩罚效果之间的收益权衡,理性选择的结果会促进行为选择的自然进化,最终放弃独自的惩罚方式,形成网络舆情惩罚的协调惩罚机制。

第一,降低惩罚成本。网络舆情主体惩罚行为存在着协调关系,网络舆情主体惩罚能力禀赋异质,惩罚者之间相互配合实施的惩罚行为,即惩罚者共同实施协调惩罚行为,并且在惩罚行动中舆情主体的作用有主次之分。网络舆情具有公共物品特性,公共性和社会公益性决定政府监管机构是成本的主要分担者,普通的网民、法人及其他组织机构离不开政府监管机构对其惩罚成本的分担,政府公共财政对网络舆情协调惩罚提供必要的资助,就是分担协调惩罚成本的具体体现,所以,这种协调惩罚更利于分摊惩罚行为成本[26]。

第二,惩罚方式选择性更大。协调惩罚机制包括多种可选择的惩罚方式,第一种方式是惩罚者之间通过语言、行为默契或协商等可以达成的一致的惩罚行动;第二种方式是通过委托代理实施的惩罚行为,委托其他人或组织代替自己进行惩罚,这种惩罚能力更强、更专业,并且降低了惩罚成本;第三种方式遵循社会中各种制度规范进行惩罚,而“制度”又分为软性制度、强制制度和契约制度。软性制度包括网络舆情的文化、价值观、社会风俗习惯,强制制度包括网络舆情的法律法规和政策规定等,是对个体与组织行为成本的一种外在约束。契约制度则是网络舆情的个体和组织(企业和政府)等组织之间的约定,网络舆情契约制度源于网络舆情的软性制度影响及强制性制度制约[27]。

第三,提高惩罚的威慑力。现实中,网络舆情协调惩罚不仅彰显着国家治理的法治、民主和人权价值,更是具有包容性、开放性特点,更容易实现惩罚的规模效应,进而增加惩罚力度,达到对行為背叛的规制和威慑作用。对网络舆情的协调惩罚可以让网民寻求法律帮助,可以利用法律武器保护自身权益,法律手段体现国家意志,因此威慑力更强,完善的法律是整治网络舆情的利器;网民也可以寻求由网络舆情政府监管主体:网信办、工信部、公安部以及文化部、广电总局等专门部门及其地方对应机构代为行使权力,监管机构能够发挥行政处罚和经济制裁的威慑力,使舆情环境破坏者得不偿失[28]。