丁螺环酮与氟西汀联合治疗抑郁症临床研究

2020-08-12孟姝

孟姝

【关键词】丁螺环酮;氟西汀;抑郁症

【中图分类号】R749.92 【文献标识码】B 【文章编号】1002-8714(2020)06-0275-01

抑郁症是现代社会中的常见精神疾病,主要表现为自我否定,用悲观的态度对待事物,患者情绪低落,长此以往可引起自残、自杀等行为。抑郁症的出现对患者的身心造成了较大的影响。丁螺环酮是一种抗焦虑药物,其主要能够改善患者的焦虑抑郁情绪。但是目前临床对于该药物单独治疗抑郁症的研究相对较少。氟西汀5-HT再摄取抑制剂,也具有抗抑郁效果。因此文章针对不同治疗方案在抑郁症患者中的应用效果展开分析,研究如下。

1 资料与方法

1.1临床资料

选取2018年4月-2019年10月88例医院收治的抑郁症患者。观察44例患者中有男性25例,女性19例;年龄18~43岁,平均为(26.5±5.4)岁。对照组44例患者中有男性24例,女性20例;年龄19~45岁,平均为(28.1±4.6)岁。两组患者均符合抑郁症的诊断标准且对本次研究知情并签署同意书。

1.2方法

对照组单用丁螺环酮治疗,每日口服10~20mg,持续用药3个月。

观察组则采用丁螺环酮联合氟西汀治疗,丁螺环酮服用方法同对照组,氟西汀每日口服40mg,持续用药3个月。

1.3观察指标

本次研究主要根据患者治疗前后汉密尔顿抑郁量表评分变化评价患者的治疗效果,显效:HAMD评分治疗下降幅度>75%;有效:HAMD评分治疗下降幅度为50~75%;无效:未达到上述标准。

1.4统计学分析

采用SPSS16.0统计学软件进行统计学分析,计数资料差异采用X2值检验,P<0.05时为差异有统计学意义。

2 结果

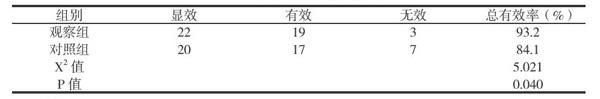

观察组患者的临床疗效明显高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的临床疗效

3 讨论

抑郁症是现代社会高发的一种疾病,但是目前我国对抑郁症的医疗与防治措施仍旧处于较低水平,仅有10%患者接受了药物治疗,且抑郁症的发生年龄段呈青年化发展趋势,因此也被纳入卫生部门重点工作。临床研究仍未明确该病的发生机制,但是已经明确该病的发生与生物、心理以及社会等多种因素有关。生活中遭受的应激性事件也是诱发抑郁症的重要因素。但是这些因素都不是单独作用的,而是在综合因素的相互作用下产生的。抑郁症也被称为抑郁障碍,该病主要是以持续性心绪低落为主要特征,患者从最开始的闷闷不乐逐渐发展到悲痛欲绝,甚至出现厌世的心态。部分患者伴随焦虑情绪,严重者甚至出现妄想、幻觉等症状。病程长且反复发作,对患者的正常生活造成了较大的威胁。因此需要尽早给予有效的治疗措施,避免患者出现自残、自杀的行为。

丁螺环酮具有激动5-羟色胺受体的效果,从而发挥了抗焦虑作用。该药物能够通过降低人体对5-羟色胺受体敏感性从而发挥抗抑郁效果,能够与5-羟色胺受体竞争性结合,从而提高去甲肾上腺素细胞放电,同时对于D2受体具有一定的亲和力,能够通过D2受体间的作用影响其他神经递质的传导。该药物没有镇静与催眠的效果,长期应用中无发现有药物依赖性,因此在临床焦虑抑郁症中有着广泛使用。该药物主要是应用于广泛性焦虑,能够起到镇静药物相似的效果,且对于患者的精神运动与认知功能无损伤。目前临床研究多对于其在焦虑症中的应用进行研究,而在抑郁症中的应用则较少。因此文章对照组单用丁螺环酮治疗,主要是为了观察其单药应用的治疗效果。

氟西汀是一种选择性5-羟色胺再摄取抑制剂,能够选择性抑制5-HT转运体,从而减少突触前膜再摄取5-羟色胺,能够延长5-羟色胺的作用时间,从而达到较好的抗抑郁效果。该药物对于肾上腺素能、组胺能、胆碱能受体的亲和度不高,因此作用也较低,安全性较高。口服之后吸收率达到70%,能够穿过血脑屏障;经过肝脏代谢之后生成甲氟西汀,具有较好的抗抑郁效果。常用于抑郁症合并焦虑症、强迫症、神经性贪食症等,对于广泛性焦虑症也有較好的应用效果。该药物的不良反应较少,大剂量使用也有较好的耐受性,但长期用药可导致食欲下降。

丁螺环酮联合氟西汀联合应用能够起到协同作用效果,两种药物的作用机制不同,因此能够通过不同的途径发挥抗抑郁的效果,有助于改善患者的抑郁情绪,从而改善患者的心理状况。丁螺环酮联合氟西汀治疗时的作用机理在于:①小剂量服用氟西汀时,突触前5-羟色胺受体激动作用要高于突出后5-羟色胺受体激动效果,从而产生了负反馈效果,能够降低5-羟色胺活力,从而达到抗抑郁的作用。②长期服用丁螺环酮,5-羟色胺受体出现脱敏现象,从而增强了5-羟色胺神经递质活性,有助于提高药物的抗抑郁效果,这样一来就能够达到较好的抗抑郁效果,改善患者的身心状况。本次研究中观察组患者的临床疗效明显高于对照组(P<0.05),这说明两种药物联合治疗要高于单药丁螺环酮的治疗效果,能够有效改善患者的抑郁症状,从而改善患者的病情状况。

参考资料

[1] 陶建青;丁螺环酮在抑郁症治疗中增效作用的meta分析[J];中国健康心理学杂志;2017年03期

[2] 张东清;丁螺环酮对脑卒中后抑郁的辅助治疗作用[J];临床精神医学杂志;2016年04期