中文科技类核心期刊微信公众号建设研究

2020-08-11张夏恒

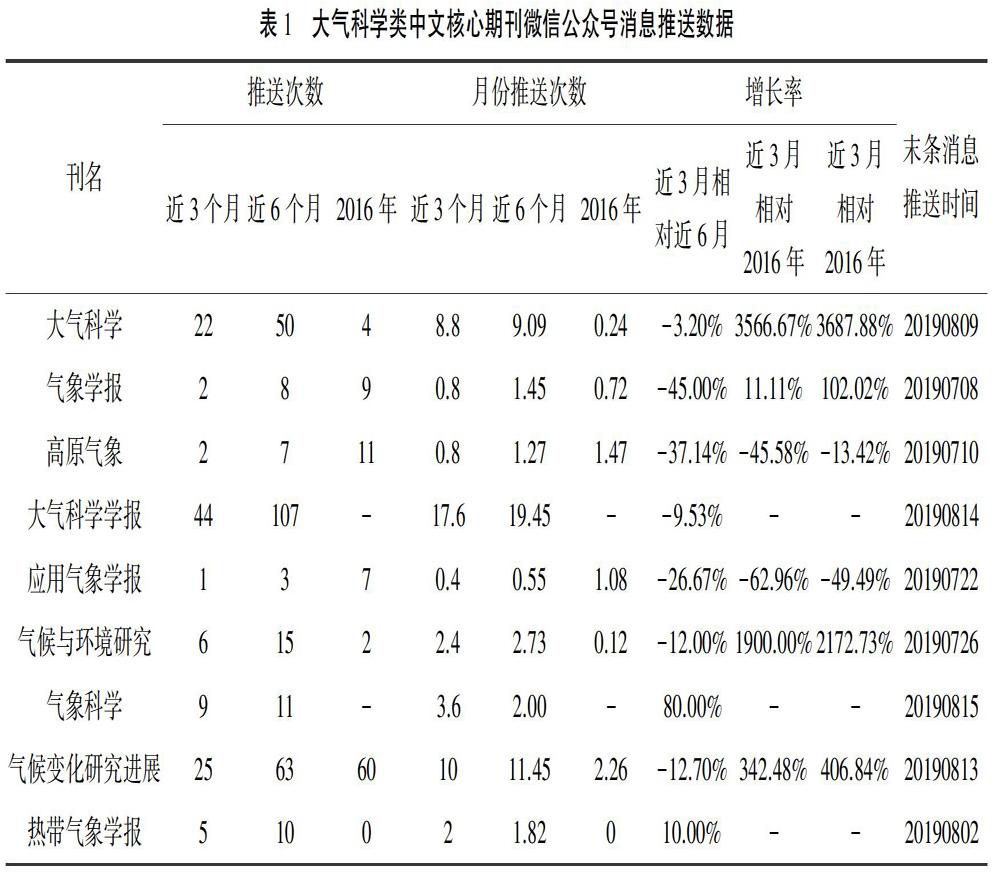

摘要:学术期刊微信公众号发展已有几年,有必要分析科技期刊不同时间阶段的微信公众号运营演变情况及媒体融合情况。以北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》(2017版)的大气科学(气象学)类期刊为研究对象,采用普查法调查其微信公众号应用情况,与2016年数据进行对比分析。与2016年相比,大气科学类科技期刊微信公众号开通更多,更新了功能,增加了活跃度,并有媒体融合状态。中文科技类核心期刊微信公众号仍有诸多问题,还需要进行改进,并加快全媒体融合建设。

关键词:中文科技类核心期刊;微信公众号;全媒体融合

一、研究背景与现状

近年来,习近平总书记多次强调要推动媒体融合发展,打造新型传播平台。微信公众号自2012年推出后,逐年深入到人们网络生活。学术期刊纷纷开通微信公众号,通过微信公众号扩大其传播力、引导力、影响力和公信力。无论是科技类,还是社科类,很多学术期刊都开通了微信公众号。在2013年12月,cnki出现第一篇关于学术期刊微信公众号的文献[1],据不完全统计,仅期刊文献已愈三百多篇。通过梳理,发现学术期刊微信公众号研究成果多集中以下几方面:(1)学术期刊微信公众号开通及运营情况,分为科技类学术期刊[2-10],与社科类学术期刊[11-16],这类文献以科技类学术期刊微信公众号开通较早且较多,科技类学术期刊研究成果也多于社科类学术期刊;(2)学术期刊微信公众号功能方面,如功能选择[17-18]、自定义菜单[19]、微信公众号头像[20]、可视化建设[21]、增强出版功能[22]等;(3)学术期刊微信公众号平台建设方面,有从学术期刊整体思维展开的[23],有聚焦科技类期刊的[24],也有聚焦社科类期刊的[25-26];(4)学术期刊微信公众号传播方面,包括传播效果[27-28]、传播模式[29]、传播策略[30]、传播特点[31]等;(6)学术期刊微信公众号出版方面:包括内容及文案策划与创作[32-36]、编辑[37]、文章版式设计[38]、选题[39]与栏目[40]等;(6)其他方面,包括盈利模式[41]、用户层面[42-44]、著作权及版权方面[45-47]、媒体融合方面[48-49]、满意度评价[50]、影响力[51]、增值服务[52]等。学术期刊微信公众号应用与研究已有几年,最早的科技类学术期刊微信公众号开通于2012年11月[53],最早的社科类学术期刊微信公众号开通于2013年2月[11]。新媒体发展日新月异,新的发展与变化对学术期刊微信公众号势必带来一些相关的影响。通过对已有文献的梳理与分析,发现依据时间维度关于学术期刊微信公众号的对比分析尚属缺位,也缺少对学术期刊微信公众号新发展的梳理与趋势演变的归纳。本文将填补该方面的缺失,也为学术期刊微信公众号的发展与运营提供新的比较与借鉴。

二、研究样本与方法

北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》(2017版)的大气科学(气象学)类期刊共有10种,分别是《大气科学》《气象学报》《高原气象》《气象》《应用气象学报》《大气科学学报》《气候与环境研究》《气候变化研究进展》《热带气象学报》与《气象科学》,这些期刊在一定程度上代表了我国大气科学类学术期刊的较高水平。因此,将其作为大气科学类学术期刊的研究对象,调查每个期刊微信公众号的开通情况、头像信息、认证信息、账号主体、功能介绍、欢迎语、关键词、关键词与自定义菜单等,推送消息包括首次推送时间、推送频次、推送数量、月均推送频次、平均阅读量、最新推送时间等,具体内容包括论文正文、期刊资讯、投稿须知、投稿方式、每期目录、学术动态、征稿启事、审稿查询、期刊栏目等。此外,还调查微信公众号与期刊官方网站、微博、QQ社群、App、投稿系统的关联情况。

针对10种大气科学类中文核心期刊微信公众号的调查,主要采用以下几种方法:第一,通过“万维书刊”网站,结合百度搜索引擎,进入大气科学类中文核心期刊官方网站,查看是否有微信公众号二维码,并获取相关信息。第二,通过微信“添加朋友”的“查找公众号”方式,对这10种大气科学类中文核心期刊实名逐个查询,添加为关注对象,然后全面浏览上述相关信息。第三,通过CNKI的“期刊导航”逐一查阅每个期刊,分别查阅期刊封面、目录等内容,查看是否有微信公众号相关信息。调查时间为2019年8月15日-20日,数据统计截止到2019年8月15日。

主要采用普查法,针对拟定调研内容逐个查阅每个期刊的相关信息。根据调研结果,建立大气科学类中文核心期刊微信公众号数据库(以下简称“2019年数据”或“新版数据”),并对其进行分析。采用对比分析法,结合作者发表在《中国科技期刊研究》2017年第1期的《大气科学类中文核心期刊微信公众号满意度评价》文章中关于大气科学类中文核心期刊微信公众号所建立的数据库,该数据统计截止时间为2016年6月30日(以下简称“2016年数据”或“旧版数据”),将新旧版数据对比分析,梳理与挖掘不同时间段的大气科学类中文核心期刊微信公众号的演变情况。

三、调查结果分析

(一)运营现状

1.开通情况

截止到调研日期,在10种大气科学类中文核心期刊中,有9种期刊开通并运营了微信公众号,开通率为90%。其中,仅有《气象》未开通微信公众号。最早开通微信公众号的期刊是《气候变化研究进展》,开通时间为2014年8月,2015年一共有6种期刊开通了微信公众号,分别是《大气科学》(2015年2月)、《氣候与环境研究》(2015年2月)、《气象学报》(2015年5月)、《高原气象》(2015年11月)、《热带气象学报》(2015年11月)与《应用气象学报》(2015年12月),《气象科学》与《大气科学学报》开通于2017年,分别是3月与9月。其中,《热带气象学报》比较特殊,虽然在2015年11月开通了微信公众号,但后续又关闭,在2017年12月又新开了一个微信公众号,新版数据以新的微信公众号为准。

5.期刊微信公众号实现了与其他媒体的融合

这9种期刊都实现了与其他媒体的融合,其他媒体只限于网站媒体,又分为直接链接到期刊官方网站与链接链接到期刊投稿系统网站。通过分析发现,微信公众号与网站的融合方式有4种,即通过二维码链接到网站、通过论文摘要等功能选项链接到网站、通过推文的阅读原文方式链接到网站与通过自定义菜单链接到网站。其中,通过自定义菜单实现媒体融合的期刊最多,有4种,分别是《大气科学学報》《应用气象学报》《气候变化研究进展》与《热带气象学报》;使用二维码链接与推文的原文阅读链接的分别有2种期刊,前者是《大气科学》与《气候与环境研究》,后者是《高原气象》与《气象科学》;仅有《气象学报》的微信公众号通过论文摘要等功能选项实现与网站链接。

四、中文科技类核心期刊微信公众号演变带来的启示

(一)中文科技类核心期刊需加快新媒体应用

大气科学类中文核心期刊微信公众号开通率由2016年的54.5%[50],提升到2019年数据的90%。这说明,越来越多的中文科技类核心期刊注重微信公众号这一新媒体,纷纷开通并运营。整体上看,大气科学类中文核心期刊微信公众号消息推送频率相较于前两年大幅增加,这说明微信公众号这类新媒体在中文科技类核心期刊的应用更频繁。新媒体的应用能够有效提升地学核心期刊的影响力和综合竞争力[54]。依托微信公众号,中文科技类核心期刊拥抱了新媒体应用发展趋势,也通过新媒体提升了中文科技类核心期刊的传播力与影响力,增加了期刊与用户间使用粘性。

截止到目前,仍有10%比例的大气科学类中文核心期刊尚未开通微信公众号。学术期刊微信公众号发展已超过5年,且在当下扮演的作用越来越重要。可见,仍有部分中文科技类核心期刊尚未引起对新媒体应用的重视,尚未顺应新媒体发展趋势。通过分析大气科学类中文核心期刊微信公众号活跃度,发现相较于前几年大部分期刊的微信公众号活跃度增加,但仍有部分期刊微信公众号的活跃度下降。整体上看,这些期刊微信公众号月均消息推送频率不高,在网络阅读碎片化、阅读转移成本低等因素影响下,用户若发现该微信公众号长久不推送信息,则会降低对其使用频率,甚至直接取消关注该微信公众号。这些情况都会影响科技期刊微信公众号应用与良性发展。

(二)中文科技类核心期刊要注重多媒体融合

多媒体融合的“跨媒体”将成为中文科技类核心期刊出版的主流模式[55]。大气科学类中文核心期刊逐渐关注多媒体融合,也将媒体融合应用到微信公众号运营中。在2016年数据中,大气科学类中文核心期刊并未在微信公众号进行跨媒体链接,实现多媒体融合。在2019年数据中,大气科学类中文核心期刊都通过微信公众号实现了与网站的链接,包括官网与投稿系统。这一变化说明了科技学术期刊开始注重多媒体融合,也在逐渐尝试多媒体融合发展。

习近平总书记在2019年多次强调要推动媒体融合发展、建设全媒体。但整体看,大气科学类中文核心期刊微信公众号与其他媒体融合情况较低,在微博、App、社群与网站这些新媒体中,现有的微信公众号仅实现了与网站的链接融合,尚未实现与多种媒体融合发展。这说明中文科技类核心期刊在多媒体融合、全媒体融合方面仍存在不足。

(三)中文科技类核心期刊应聚焦用户新需求

针对学术期刊微信公众号内容,用户更偏好学术动态、审稿查询与论文正文等信息[12]。相较于2016年数据,在学术动态、审稿查询与论文正文信息等方面,大气科学类中文核心期刊微信公众号新版数据均有所改善,尤其在审稿查询与论文正文方面,新版数据显示这些微信公众号改善程度较大。在学术动态方面,《应用气象学报》新增了该部分内容;在投稿查询方面,新版数据显示有6种期刊可以通过微信公众号查询稿件审理进度,比2016年数据多了2种,分别是《气候变化研究进展》和《应用气象学报》;在论文正文方面,2016年数据显示仅有《高原气象》微信公众号提供了论文正文查询功能,但无法下载,新版数据显示有6种期刊微信公众号提供论文正文查阅功能,有的还提供了论文下载功能。在微信公众号功能方面开通更多了,用户偏好功能也被多数期刊开通。这说明中文科技类核心期刊已经开始针对用户需求来运营其微信公众号。

虽然新版数据相较于2016年数据,微信公众号更加聚焦用户需求。但整体上看,中文科技类核心期刊微信公众号在满足用户需求方面,仍有较多不足。用户更关注的学术动态、审稿查询与论文正文信息尚有多数期刊并未重视。即便在审稿查询方面,已开通该功能的6种大气科学类中文核心期刊,也仅有2种的微信公众号提供直接根据稿件号或作者姓名来查询,其余4种都需要链接到投稿系统,通过登录方可查询。这又变相增加了用户使用的复杂度。学术动态方面提供的信息不多,频率也不高,这都制约着用户的使用评价。

五、中文科技类核心期刊微信公众号发展策略

(一)主观上要重视微信公众号这类新媒体

从2012年起,学术期刊开始开通微信公众号,截止到目前,已逾8年。通过调研数据发现,仍有部分中文科技类核心期刊未开通微信公众号。即便已开通的微信公众号,其应用情况也不容乐观。无论在功能设计、内容发布、活跃度等方面,还是在其影响力与传播力方面,学术期刊微信公众号都有较多不足。这一现象与中文科技类核心期刊主观上并未对微信公众号这类新媒体进行重视有直接关联。从国家到期刊业内,都在加强对新媒体的关注,而且新媒体已经逐渐融入用户日常生活。因此,中文科技类核心期刊要在主观上重视微信公众号为代表的新媒体,不仅要开通这类新媒体,还要将这类新媒体真正有效的使用起来。

(二)形式上要加快多媒体、全媒体融合发展

媒体融合、多媒体融合与全媒体融合是中文科技类核心期刊发展趋势。但目前中文科技类核心期刊在这方面仍存在较多不足,尤其欠缺纸质媒体与新媒体的融合,不同新媒体间的融合,更缺乏全媒体融合。为了适应新媒体发展,中文科技类核心期刊需要构建全媒体融合模式,既要加快发展纸质媒体与新媒体的融合,也要打通不同新媒体之间的融合,构建中文科技类核心期刊全媒体融合系统。中文科技类核心期刊全媒体融合系统的构建,需要注重在形式上的融合发展,要开通多种主流新媒体应用载体,更要通过功能与内容方面的努力,实现中文科技类核心期刊实质上的全媒体融合发展。

(三)内容上要聚焦用户使用习惯与阅读需求

当下多数中文科技类核心期刊在新媒体应用方面多停留在开通这一层面,无论从功能设计,还是在内容发布方面,都忽略用户的阅读需求与使用习惯。一些中文科技类核心期刊只是为了迎合新媒体发展而开通新媒体,并未做到充分满足用户的使用需求。中文科技类核心期刊要关注用户的使用习惯与阅读需求,提供满足用户所需的内容与功能。这样才能增加用户对中文科技类核心期刊新媒體的使用粘性与满意度评价。

(四)技巧上要培养微信公众号专业运营人才

中文科技类核心期刊从编辑团队到运营团队多数还停留在传统纸质媒体阶段。对于新媒体,编辑团队与运营团队不仅欠缺相应的思维,更欠缺专业的人才。这一现状导致了中文科技类核心期刊新媒体运营仍存在诸多不足。中文科技类核心期刊需要通过培训提升编辑团队与运营团队的新媒体应用技能,还可以通过服务外包模式,将其包括微信公众号在内的新媒体外包给专业的运营机构、团队与人才,弥补科技学术期刊在新媒体人才方面的短板,形成专业人做专业事情,提高科技学术期刊新媒体的运营水平与效率。

六、结论

通过新旧数据对比分析,发现大气科学类中文核心期刊微信公众号应用方面有较大改善与提升。大气科学类中文核心期刊微信公众号在开通、活跃度、功能设计、内容提供及媒体融合方面,相较于2016年水平均有较多提高。这反映了中文科技类核心期刊逐渐适应新媒体发展,其应用演变更符合新媒体发展趋势及媒体融合趋势。整体上,中文科技类核心期刊在微信公众号应用方面还存在一些短板与不足,这些问题与中文科技类核心期刊理念、形式与人才等因素都有较多关联。中文科技类核心期刊需要适应新媒体、媒体融合及全媒体融合发展趋势,要在主观、形式、内容与技巧等方面下功夫,通过多方面、多维度的努力,加快中文科技类核心期刊新媒体应用与全媒体融合系统的构建。

参考文献:

[1]梅阳. 传统科技期刊微信公众平台的建设与经营[J]. 传播与版权,2013(7):142-143.

[2]郑辛甜,毛文明. 医学期刊微信公众平台的运营现状及影响力提升的分析[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(5):667-670.

[3]钱筠,郑志民. 中国科技核心期刊微信公众平台的应用现状及对策分析[J]. 编辑学报,2015,27(4):379-383.

[4]马爱芳,赵建梅,王宝英,等.我国中文自然科学核心期刊微信公众平台开通现状的调查与分析[J]. 编辑学报,2015,27(5):481-484.

[5]王宝英. 中国科学引文数据库来源期刊微信公众号现状调查与分析[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(1):85-93.

[6]张义,陈怡平. 中国科技期刊微信公众号现状调查及优化建议——以中国科学院主管主办科技期刊为例[J]. 编辑学报,2016(s1):49-53.

[7]马新荣,徐书荣,潘静. 中国地学类核心期刊微信公众平台的开发现状及发展需求[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(12):1 148-1 153.

[8]刘玉成,王丹,张丹. EI收录期刊微信公众平台的运营现状及提升策略[J]. 编辑学报,2017(6):574-578.

[9]杜辉,陈建林,陶雪娟,等. 农业科技类期刊微信公众号的运营实践与发展[J]. 编辑学报,2017(S2):62-65.

[10]董敏,刘雪梅. 医学期刊微信公众号运营调查分析[J]. 出版科学,2018(4):79-83.

[11]冀芳,张夏恒. CSSCI来源期刊微信公众平台运营现状及优化策略[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(7):756-762.

[12]冀芳,王召露,张夏恒. 人文社科类学术期刊微信公众平台的发展——基于533种CSSCI(2014—2015)来源期刊与607份问卷的调研数据[J]. 科技与出版,2016(11):75-81.

[13]胡沈明,胡琪萍. 学术期刊微信公众号运营现状研究——以新闻传播类期刊为例[J]. 出版发行研究,2016(12):62-67.

[14]耿蕊,陈倩. 人文社科类学术期刊微信平台建设的几点思考——以新闻传播学期刊微信公众号为例[J]. 中国出版,2017(12):21-25.

[15]李锋. 学术期刊微信公众号的使用现状与改进对策研究-以政治学CSSCI来源期刊(含扩展版)为例[J]. 湖湘论坛,2017,30(4):171-176.

[16]席志武,刘银银. 新闻传播类学术期刊微信公众号的现状、问题及优化路径[J]. 中国编辑,2019,113(05):72-76,81.

[17]马勇,赵文义,孙守增. 学术期刊对微信公众平台的功能选择分析[J]. 科技与出版,2014(9):77-81.

[18]李宁. 学术期刊微信公众号定位及功能设计探究[J]. 编辑学报,2017(S1):1-4.

[19]冀 芳,王召露,张夏恒. 社会科学类学术期刊微信公众平台自定义菜单应用现状及优化方向[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(11):1169-1174.

[20]齐国翠,石应江,李哲. 移动世界的封面:学术期刊微信公众号的头像分析[J]. 编辑学报,2017(2):175-177.

[21]胡永国,吴宗辉. 科技期刊微信公众平台的可视化建设探究[J]. 传媒,2019(5):32-34.

[22]吴祝华,蔡雅雯,王国栋,等.学术期刊微信公众平台增强出版功能分析——以“南京林业大学学报”微信公众号为例[J].科技与出版,2019(5):88-91.

[23]邹海彬,张京娜,杜宁,等. 学术期刊微信公众平台建设与思考[J]. 编辑学报,2017(S1):34-36.

[24]李丽. 科技期刊微信公众号建设的调研与实践——以《化工学报》微信公众号为例[J]. 编辑学报,2018,30(S1):95-99.

[25]耿蕊,陈倩. 新闻传播类学术期刊微信公众平台建设热的冷思考[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(1):53-57.

[26]耿蕊,陈倩. 人文社科类学术期刊微信平台建设的几点思考——以新闻传播学期刊微信公众号为例[J]. 中国出版,2017(12):21-25.

[27]孔薇.科技期刊微信公众号信息传播效果和运营策略研究[J].中国科技期刊研究,2019,30(7):745-753

[28]赵文青,宗明刚,张向凤. 学术期刊微信公众平台传播效果分析与运营对策--以教育类 CSSCI 学术期刊为例[J]. 出版科学,2016,24(3):92-95.

[29]余朝晖. 微信公众平台在学术期刊中的传播模式研究[J]. 科技与出版,2015(6):112-114.

[30]余溢文,陈爱萍,白林雪. 学术期刊微信公众平台的传播策略及案例研究——以《同济大学学报》微信公众平台为例[J]. 编辑学报,2015,27(4):388-391.

[31]廖 艳,魏秀菊. 学术期刊微信公众平台的传播特点及适宜应用形式分析[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(5):503-508.

[32]薛婧媛,游滨.学术期刊微信公众号学术友好型内容策划及形式策划[J].编辑学报,2019(3):313-315.

[33]陈晓堂. 科技期刊微信公众号的内容策划[J]. 科技与出版,2018(8):110-115.

[34]付丽萍,代万雷,李仲先. 科技期刊微信公众号优质内容的创作思路[J]. 出版广角,2018(10):48-50.

[35]李广欣. 科技期刊微信公众号推文内容运营状况调查与分析[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(12):1141-1147.

[36]陈玲,徐亟,杨驰,等. 科技期刊微信公众号文案的撰写分析——以《中国中药杂志》为例[J]. 科技与出版,2016(6):20-23.

[37]刘景泰. 学术期刊微信公众平台编辑的思维变革[J]. 出版广角,2018(15):47-49.

[38]周丹,周华清. 科技期刊微信公众号文章版式设计研究[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(12):1154-1159.

[39]俞敏,王亚男,武瑾媛. 科技期刊微信公众平台的选题策划研究[J]. 编辑学报,2017(4):335-339.

[40]万志超,杨松迎,王志鸿,等. 微信公众平台与期刊文章相关栏目的内容设置探析——以《电力系统自动化》为例[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(9):1017-1021.

[41]杨驰,李禾.科技学术期刊微信公众号盈利模式研究[J].编辑学报,2019(2): 204-208

[42]刘丹,苟莉,王雁,等. 医学期刊微信公众号用户需求调查分析——以《中国修复重建外科杂志》为例[J]. 编辑学报,2018(4):406-409.

[43]金会平,鲁满新. 农业科普期刊微信公众号用户黏性的影响因素及其测量[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(6):526-531.

[44]彭广林. 论科技期刊微信公众平台的用户思维构建[J]. 出版发行研究,2015(9):62-64.

[45]魏新. 学术期刊微信公众号著作权问题探析[J]. 中国出版,2018(3):51-55.

[46]刘建. 学术期刊微信公众平台运营中的侵权风险及其防范——以腾讯公司的做法为例[J]. 出版发行研究,2017(12):80-82.

[47]宋澤江. 微信公众平台学术期刊之版权保护[J]. 编辑之友,2017(12):34-37.

[48]辛亮,黄雅意,黄锋. 科技期刊微信公众平台与纸刊融合的关键点[J]. 编辑学报,2018(4):410-412.

[49]黄雅意,辛 亮,黄 锋. 期刊网站和微信公众平台的耦合发展策略研究——以中国科技核心期刊为例[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(5):497-502.

[50]张夏恒,冀芳. 大气科学类中文核心期刊微信公众号满意度评价[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(1):47-52

[51]冀芳,张夏恒. 学术期刊微信公众平台影响力研究——基于5种CSSCI来源期刊的实证分析[J]. 情报杂志,2016,35(4):147-151.

[52]顾艳,赵俊杰. 基于微信公众平台的科技期刊增值服务模式探析[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(12) :1285-1291.

[53]钱筠,郑志民. 中国科技核心期刊微信公众平台的应用现状及对策分析[J].编辑学报,2015,27(4):379-383

[54]陶华,朱强,宋敏红,等. 地学核心期刊新媒体应用情况分析[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(4):414-417.

[55]陶华,朱强,宋敏红,等. 科技期刊新媒体传播现状及发展策略[J]. 编辑学报,2014,26(6):589-592.

[责任编辑:卢红学]