论玉(石)琮为昆仑之象征

2020-08-11宋亦箫

摘要:良渚文化玉琮外方内圆、有四角、上大下小、下端有人为凹缺等特性,完全同于《山海经》等文献中对昆仑山(丘、墟)的描述,因此玉琮是昆仑的象征,二者的类同实际上又都是以神龟的亞形造型来构型的结果。玉琮起源于环镯与昆仑意象的结合,它的功能是帮助墓主人灵魂升天。

关键词:玉琮;昆仑;龟;良渚文化

琮是指古代中国一种外方内圆、中有圆形穿孔的玉石器,它发端于良渚文化,影响及于同时期的大半个中国及其后的夏商周,秦汉及其后则基本消失,偶见的也只是仿古之作。玉琮是良渚文化重要的礼器,因此对它的起源和功用的研究,受到了极大的重视和关注,形成了多种多样的观点。其荦荦大者,关于起源,有安特生的“石环”说[1],林巳奈夫、杨建芳、王巍的“手镯”说[2-4],那志良的“玉勒子”说[5],殷志强的“柱形坠饰”说[6],吉斯拉的“中霤”说[7],武树臣的“扳指”说[8],诸汉文、党华的“水井”说[9-10]等等。其功用,则有牟永抗、邓淑苹的“图腾柱”说[11-12],凌纯声的“神主”说[13],萧兵的“性结合象征”说[14],张光直的“巫师法器”说[15]293等等看法。这些关于起源和功用的观点,相互矛盾排斥,当然不可能都对。笔者经仔细检阅分析,认为在起源上,环镯说较可取,但并不全面。功用上则认为张光直的“巫师法器”即“琮是贯通天地的一项手段或法器”说较为可信。

笔者此前写过《昆仑山新考》[16]和《大汶口文化和良渚文化刻符中的昆仑形象》[17]两文,发现所探讨的昆仑山(丘、虚)形制,与玉琮形制有极大的可比性,此因怀疑二者之间或许有着某种还不为人知的关联。顺着这个思路,笔者开始搜集相关资料,查阅到汤惠生《青海岩画》中所提及玉琮,他说,玉琮的中间圆形柱状,象征通天的地軸、天柱,在这个意义上,玉琮本身便可视为“昆仑山”或“宇宙山”了[18]。看到此,笔者既惊又喜,既有专家已提出此观点,更增添了笔者立论的信心。笔者仍草成此文,是感觉张光直的观点还有继续往前追溯的余地,而汤惠生在其著作中只是顺带提出观点,没有做出论证,仍有进行细致考证的必要。因此笔者以张光直、汤惠生关于玉琮功用的观点作为本文立论的前提和基础,希望通过详细的论证以丰富这一认识。经过对玉琮的形制与昆仑特征的对比,以及对玉琮的起源、功能、良渚文化中其他昆仑形象的考察,我们夯实了玉琮是昆仑的象征的观点。下面分四节展开讨论,以就教于方家。

一、昆仑之特性

说起昆仑,我们首先会想到的是今天新疆和西藏、青海之间的界山——昆仑山,但这只是到了汉武帝时才被钦定的,在此之前的古籍如《山海经》里,它是存在于多处,也不知实指何处的一座座神山。且还有其他称呼如“昆仑丘”和“昆仑虚”,总结一下它们在载籍里被描绘的状貌,有以下一些特征:

方形;有四角;形似偃盆;下狭上广。如“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方八百里,高万仞”[19]244 。“昆仑虚在其东,虚四方。一曰在岐舌东,为虚四方”[19]192 。“昆仑,号曰昆陵,……,此四角大山,实昆仑之支辅也。……,上有三角,方广万里,形似偃盆,下狭上广,故名曰昆仑山三角”[20]70(着重点为笔者加)。

昆仑山为天柱。如“昆仑……,粲然中峙,号曰天柱[21]”,“昆仑之山,有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也,围三千里,周圆如削”[22],昆仑山“上通璇玑,……鼎于五方,镇地理也,号天柱于珉城,象纲辅也”[20]70,等等。

昆仑山下有幽都地府。如“昆仑山北,地转下三千六百里,有八玄幽都,方二十万里。地下有四柱,四柱广十万里。地有三千六百轴,犬牙相举”[23]。

当然,载籍里描绘的昆仑山不止这些特征,我们这里只需举出这些,以便下文跟玉琮的形制作对比。

其实昆仑神话是一个世界性神话。经苏雪林研究,昆仑神话源自西亚两河流域,在西亚神话中,有一世界大山,名Khursag Kurkura,为诸神聚居之处,其后,西亚又有一种人工的多层庙塔,称Ziggurat或Zikkurat,是对前者的模拟。“昆仑”二字,当是外来词,苏雪林认为它译自Kurkura,意为“大山、高山”[24]512,凌纯声和杨希枚则认为它译自Zikkurat之第二、三音节,义为“崇高”[25,26],林梅村另辟蹊径,认为它译自吐火罗语kilyom,义为“圣天”,汉代以后也译为“祁连”[27]。其实这三说并不矛盾,且能互补,在昆仑神话中,昆仑山正是崇高、神圣且上通于天的大山。

中国的昆仑山,一如希腊的奥林匹斯山、印度的苏迷卢山(须弥山),是西亚Khursag Kurkura的翻版[24]512,因此它首先是一座存在于昆仑神话中的神山。但信奉昆仑神话的族群,也会在他们的活动范围内指定一处高山,作为现实生活中的昆仑山。古代中国境内因而被指定为昆仑山的名山总计有十多处[16]。在《山海经》《淮南子》等典籍中所记载的“昆仑丘”和“昆仑虚”,则当属仿自神山——昆仑山的人工多层建筑,或者说它仿自西亚的多层庙塔Ziggurat。

二、玉琮的特征符合昆仑特性

关于玉琮的形制和特征,有些学者作过很好的总结。例如张光直曾总结了5点:(1)它们是外方内圆的;(2)它们是从中贯通的;(3)它们表面常常饰以动物面纹,也有鸟纹的;(4)它们多用玉制,也有石制的;(5)它们出土在墓葬里面[15]292。林华东则将良渚文化玉琮“分为扁圆筒形和方柱形两大类,前者外壁以减地法突出四块对称的长方形凸面,每一凸面上都以阴线琢刻有兽面纹,其琮身低矮如镯状,故又称镯式琮。后者琮身外表呈正方形柱体,上比下稍大,四面正中各琢刻有竖向的凹槽一道,同时又多在竖槽两侧凸面上刻出等距的横向凹槽,把琮身分成若干节。每节以四角为中轴,在相邻的两个凸面上对称琢刻出或繁或简的‘兽面纹。琮身上下端(射面)作圆形,中心对钻有圆孔。这便是人们所称的‘内圆外方而中穿孔的方柱式琮,是规范后的典型玉琮”[28]。这两类琮也被分称作宽矮形琮和高形玉琮,前者有不分节或分为二、三节者,后者多节,最多者达19节。根据出土情况,可知前者出现时间偏早,后者偏晚。也即是良渚文化玉琮随着时间推移,有越来越高的趋势。

方向明归纳的玉琮特征是:“良渚玉琮源于环镯而非镯,其长方形折角图像垂直于圆周是区别于环镯的主要依据。就目前已取得的共识,琮的射和射孔(象反山 M12:98 还有射面)、四折角凸块及其图像、贯通上下射口的直槽以及上大下小的形制组成了良渚玉琮的基本特征。琮“内圆而外不方”、仰视所体现的主要应是节的四角和直槽的四个通道。由大射口的镯式琮起始,到小射口、复节式繁复图像琮的出现,体现了良渚琮形态与内涵的完全确立,小射口复节式琮体形的增高,神人兽面简化后只剩下双目和横鼻,它的功能与作用依然如旧”[29]。

经过与昆仑山特征的对比,可发现良渚文化玉琮有6点与前者相同,另有3点与之相关。分述如下。

1.四方形。玉琮的方柱体“外方”,正对应于昆仑山的“四方”、“方”八百里、“方”广万里,这是最明显、最大的类同。即便最早的玉琮呈圆形,也突出了对称的四个弧面凸块,以象征“四方”。

2.四角。昆仑山又称“四角大山”,而玉琮的方柱形,正好构成了四个90゜的折角,且琮还很好利用了这四个角,以四角为中轴,在相邻的两个凸面上对称琢刻出或繁或简的“神人兽面纹神徽。

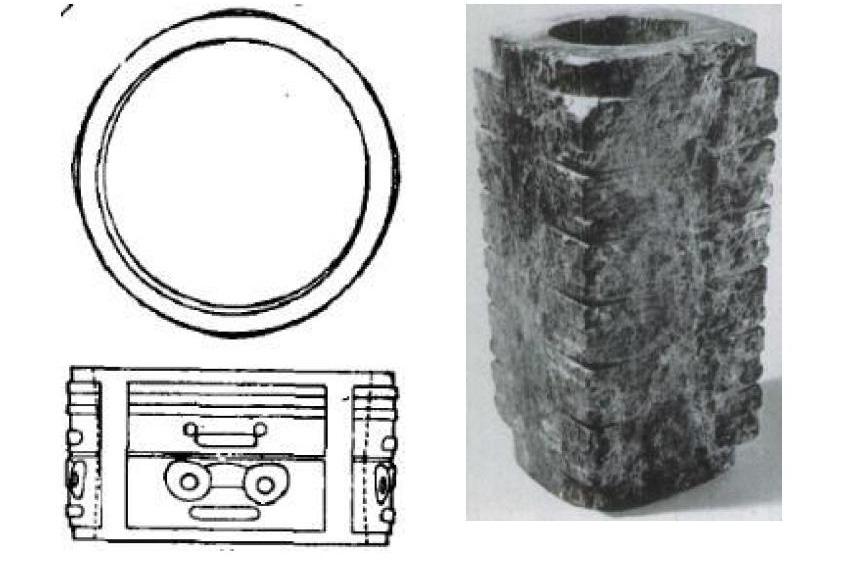

3.上大小下。玉琮的两头一大一小问题,很早就被关注到,早期根据传世玉琮,推测是上小下大,认为这样放置安稳,符合力学常识。后来随着出土玉琮上面的神徽的被发现,顺着神徽正置的方向,才确定下来是上大下小。以1982年江苏武进寺墩良渚文化墓葬为例,其M3和M4共出土玉琮33件,均上大下小。如M3:43,为镯式琮,其射径上端7.4-7.5厘米,下端7.2-7.3厘米,上比下大0.2厘米。M3:36,为方柱式琮,其射径上端9.5厘米,下端为8.9-9.0厘米,上端大0.5厘米(图一)。玉琮做成上大下小要比上下等大费力很多,但我们见到的玉琮都是如此,只能说明这种形制有其内在的要求。无独有偶。昆仑山的形状也是“下狭上广”[16]70,正同于玉琮的上大下小。因此,玉琮形制的上大下小,这内在要求当是要对其象征对象昆仑山的形状的刻意模仿。

4.形似偃盆。这是对昆仑山的描述,是四周高,中间低的意思。玉琮的中空造型,正可看成是形似偃盆。

5.天柱。玉琮有内圆柱,虽中空,但两端的圆形射口构成一圆管状柱,正居玉琮之中心,且上下贯通,顶天立地,是非常形象的“天柱”造型。完全符合昆仑山为天柱或中有天柱的说法。关于玉琮有天柱的象征这一点,已有汤惠生表达过,见上文。

6.地府。杨伯达和殷志强都注意到许多良渚文化玉琮都在下射口有意琢磨掉一块(图二),形成凹口,杨伯达虽认同是有意为之,但认为是所谓“玉卜兆”和“玉契符”[30],殷志强则认为应具特别意义,可能象征“阴界”[31]。筆者赞同殷志强的看法,同样认为这是有意模拟昆仑山下的幽都地府(见前节“昆仑之特性”昆仑山下有幽都地府文献。),联系笔者对良渚文化神徽是“大禹骑龟”神话意象的解读[32],可称此缺口为“禹穴”。

还有三个方面的辅助类比。一是玉琮四面的四个竖向凹槽,直通上下射口,可谓顶天立地,有可能是模拟天之四极处的擎天柱。这四极自然就是女娲神话中的“断鳌足以立四极”之四极。二是玉琮的分节问题,昆仑山为三层,但玉琮有单节、二、三节,乃至19节的变化,趋势是越晚越高,虽然没有完全固定模拟昆仑山的三层,但越到后来,仍有模拟昆仑山“高万仞”、“有铜柱,其高入天”的特性。三是玉琮转角的神人兽面纹,有少量琮还在四面直槽也即上面说的擎天柱上琢刻神人兽面纹或太阳月亮图案。这自然是要借助玉琮所模拟的昆仑山能上通于天、是日月所出入之山[17]的特性,帮助祖神大禹顺利登天通神,以便保佑其子孙福寿绵延[32]。

三、以龟为中介勾连起玉琮和昆仑

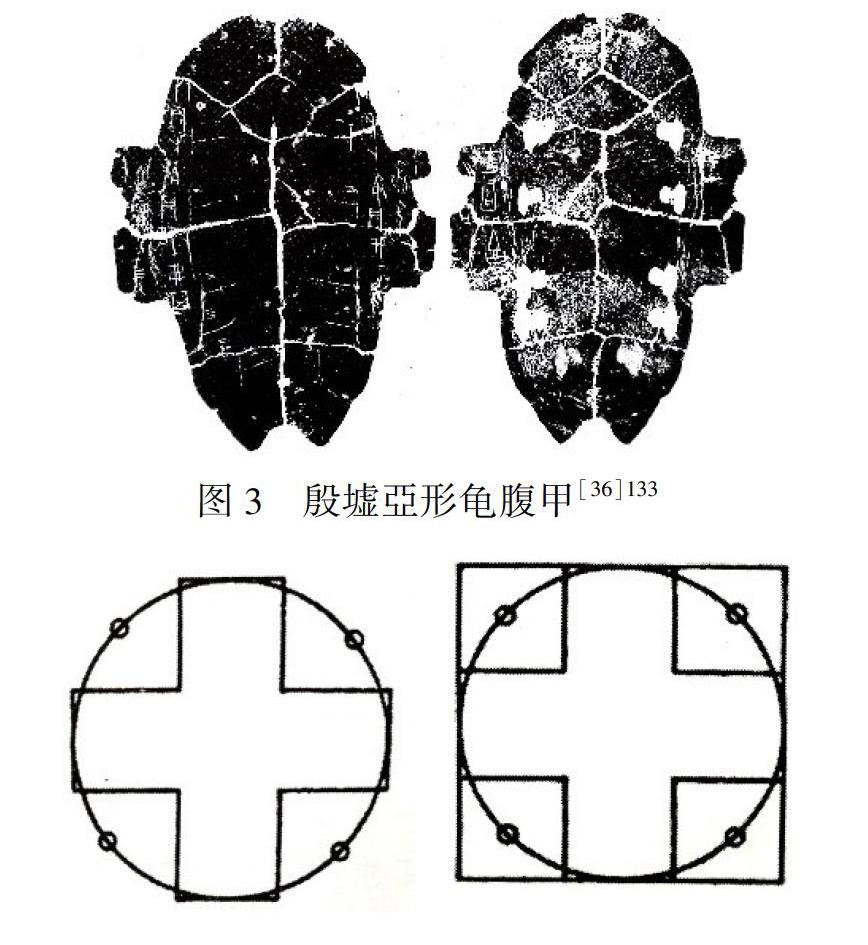

玉琮与昆仑山的对应关系,还可以通过它们的中介——龟,找到另一份证据。徐峰讨论过龟与玉琮在形制上的同构性。他认为琮最引人注目之处,在于它外方内圆的结构,外方像地,内圆似天,反映了中国早期的宇宙观模式。这一点,恰与龟相似。因为龟的形制和文化意象与早期宇宙观模式就有着密切的关系。龟本身就是一个天圆地方宇宙观的微缩化模型,所谓“上隆法天,下平法地”。而在背、腹甲之间,若去除内部组织,保留一个完整的龟壳,则正好形成了一个空腔,象征着天地之间的虚空。他说将龟与玉琮联系起来的学术观点并不多见。早些时候,美国学者艾兰在讨论龟的形状时,曾经点到龟与玉琮的关系,她在论述亞形符号时,认为亞形符号是“地为方”这种信仰的来源,在形状上极像龟之腹甲(图三),而如果在这个图形的四角支上四足(山),便支撑起一个圆形的天,再进一步将这个图形扩大成大的方形,便形成了一个“琮”形(图四)[34]。徐峰认为,被支上的“四足”,在龟而言,正是龟的四足。在中国古代神话中,龟的四足正扮演过撑天的天柱的角色。对玉琮而言,这个“四足”的部分,则是玉琮的四个角。因此,玉琮的四角在文化意象上与龟足相似,其形制当以龟的四足为原型并发生转化、变形、改造而来(图五)。由此,徐峰认为玉琮的形制当仿自龟[35]。

艾兰曾对殷商遗存中的“亞”形造型作过分析,她采用宗教学家艾利亚德的“中心象征说”来解释“亞”形造型,颇有说服力。我们先来看“中心象征说”:中心是指最显著的神圣地带,是绝对的存在物的地带。通过这一中心点,可以接近并且最终与神灵世界达成和谐。许多古代民族流行这一信仰,他们相信有一座神圣之山位于世界中心,这座神圣之山是创造世界的地点,也是天堂与地界的会合处,是通天之山。这座神山是世界的轴心,所有的庙宇宫殿,以及城市和帝王居所,都是这个轴心的象征物;这些地方被视作是天堂、地界、地狱会合的地方[36]113。

上面所说的神圣的通天之山,在中国叫“昆仑山”。而可以通天的昆仑山,在《山海经》中被描摹为有“八隅之岩”,这八隅之形,正是亞形[37]。模拟自昆仑山的“明堂”建筑,其外形也为亞形[38],它“上通于天象日辰”,先王在此“受命于天”并“观象授时,布令行政”的特性和功能,显示了它的神圣性和神秘性,也显示了它的象征源头正是世界山——昆仑山。

这“亞”形造型包括昆仑神山意象,艾兰认为它源自对龟甲的模拟,因龟甲的外形正是亞形[36]94。而龟甲能有此殊荣成为世界山、昆仑山、明堂、宗庙等的意匠源头,笔者认为要到它作为象征符号最初出现的西亚古文明中去找。西亚马杜克屠龙创世神话正可以为我们提供这样的思考依据。在巴比伦神话中,木星神马杜克战胜原始女怪(又称混沌孽龙),将其龟形上半部分即龟背甲造苍穹,下半部分即龟腹甲造大地[39],而大地的中心则是中央大山——世界山(中国称昆仑山)。既然大地乃由原始女怪的亞形龜甲所造,则亞形龟甲的中心便能象征大地的中心,进而模拟自亞形龟甲的世界山(昆仑山)、明堂、宗庙等,其中心便也成为大地中心的象征。它们有通天、不死和再生的神秘特性,当然只能是源于贡献了龟甲造出大地的原始女怪的神性。而原始女怪正是西方神话大母神的原型,她作为世界万事万物的母亲神(世界万物正由她的躯体所造)、生殖女神和丰育女神的特性,赋予了昆仑山等亞形符号“生殖崇拜”的象征寓意。商代占卜之所以用龟甲来灼卜并刻记占卜结果,当也是看重龟甲所象征的万物始原的神性、智慧和神秘性。

以上透过亞形结构揭示了龟与昆仑山的对应关系。此外,文献中也能直接看出二者的勾连。如昆仑在古籍中也写作“龟山”,《山海经》一说西王母居昆仑山,一说她居龟山,显然二者是同地异名。在《墉城集贤录》中,直接说西王母又称“九灵大妙龟山金母”,王小盾认为龟的形态曾被设想为“玄丘”“圆丘”的形态,他由此断定:古人所创造的昆仑等神山,除以墓墟为原型外,亦取法于龟的形象[40]。联系上文所讨论到的龟与玉琮形制上的同构、玉琮的形制仿自龟的论断,刚刚我们又得出龟与昆仑山是对应关系。因此,透过龟及其亞形的结构,玉琮和昆仑山便划上了等号。

再者,笔者曾撰文讨论了良渚文化玉器上的“高台立鸟”刻符,指出它们实际上是昆仑形象[17],还包括上文提到了的玉琮直槽上的日月形图案,也是寓意昆仑是日月所出入之山的简化表达。还有就是良渚文化中的三座祭坛,笔者也分析过它们的特点正符合昆仑山或昆仑丘的形制,因此也是昆仑的造型[17]。既然良渚文化中有这么多其他种类的昆仑形象,玉琮作为昆仑的象征,也就不足为奇了。

四、琮的起源和功能

完成了对良渚文化玉琮是昆仑的象征符号的论证后,还需回过头来回答一下玉琮的起源和功能问题。

王巍通过器物形态学和考古层位学的分析,认为A型琮即宽矮形琮以张陵山M4所出土的AⅠ式琮为最早,该琮与同墓出土的Ⅲ式玉镯同为扁圆筒形,外形相似,高度和厚度也相近,不同仅是前者的直径大于后者,前者以外壁减地法突出四块弧面,并刻有兽面纹。而该玉镯有着更早的源头,因此王巍认为AⅠ式琮的源头当在玉镯。只不过玉琮出现后,并未取代玉镯,二者因用途不同,导致形态上的差别越来越大而已[4]。王巍关于玉琮的起源的判定,是通过最基础的考古学研究所得出,可信度高。至于用途,他提出玉琮与玉镯用途不同,判定玉琮是一种与原始宗教巫术活动有关的器物,具有保佑死者平安吉祥,避祛凶邪的意义[4]。这种对用途泛泛的理解和不彻底的解读,当源自对玉琮的起源的不准确的判定。

笔者虽基本认同王巍对玉琮起源的考古学研究结论,但认为这个结论还可以再修补得更准确些。因此笔者的看法是,玉琮的起源,当是玉镯与昆仑象征的结合。即它采借了玉镯的造型,但又融进了昆仑的形象,如增加了四块对称的弧面凸起,以象征昆仑之四角,弧面上还阴刻有形象生动的兽面纹,此兽面纹是神龟的形象,神龟因是神之使者和座骑[32],它能帮助死者的灵魂升天,以达到强化玉琮所象征的昆仑的通天之功能。

鉴于玉琮在良渚文化大墓中的随葬情况和笔者对玉琮的起源和功能的重新判定,我们作出一个玉琮随葬现象的解释:作为上通于天的昆仑的象征和模型,玉琮能帮助死者灵魂升天,这样的通天神器,被良渚文化氏族首领和显贵者所垄断,所以只在贵族大墓中才有随葬。最开始,玉琮象玉镯一样被设计者设置为戴于双腕,以助死者灵魂顺利登天,因而借鉴了环镯的形状,后来,又将玉琮置于死者头顶和四周,因不戴于死者手腕,便可脱离环镯之形,向更似昆仑的形象演变,因而它甚至演变为王巍文中所分出的B型长筒形琮,这类琮内孔变小,高度变高,虽不能戴腕,但与昆仑的形状更似,已彻底摒弃了玉琮最开始时因戴于腕而采借环镯形状的原始命意了。

五、结论

昆仑(丘、虚)在《山海经》等文献中被描述为方形、有四角、下狭上广、上有天柱、下有幽都地府等特征,而良渚文化玉琮正有外四方形、内圆柱形似天柱、有四角、上大下小、玉琮下端有人为琢磨的凹口以象征“阴界”等等状貌,二者完全可以一一对应,因此我们认为玉琮是昆仑的象征。

玉琮与昆仑山的对应关系,还可以通过它们的中介——龟,来印证。因为良渚玉琮型制是对神龟的模仿,而昆仑山又称龟山,也是对呈亞形的龟甲的模拟。所以玉琮=昆仑。前者是对后者的模拟和象征。

早期的玉琮借鉴了玉镯的造型和佩戴方式,但融进了昆仑的意象,如在外壁以减地法凸起四块弧面,并刻有兽面纹。后期因在墓葬中的使用方式变化,越来越脱离环镯的形象而向昆仑的形象逼近。玉琮在大中型墓中随葬,是墓主人需利用它上通于天的特性,以达到灵魂升天的目的。

参考文献:

[1]J.G.Andersson.Research into the Prehistory of the Chinese[M].BMFEA,No.15 Stockholm,1943.

[2]林巳奈夫.中国古代的祭玉与瑞玉[J].东方学报,1969(40).

[3]杨建芳.中国史前五种玉器及相关问题[M]//中国古玉研究论文集.台北:众志美术出版社,2010: 6-7.

[4]王巍.良渚文化玉琮刍议[J].考古,1986(11):1009-1016.

[5]那志良.琮——玉介绍之十[J].故宫文物月刊:第一卷,1982(10):8-12.

[6]殷志强.太湖地区史前玉器述略[J].史前研究,1986(3-4):143-154.

[7]Dr.G.Gieseler.La Tablette,Tsong Du Tcheou-Li,[J].Arehedogique,paris,1915.

[8]武树臣.玉琮的用途与礼的起源[J].殷都学刊,2014(4):109-114.

[9]诸汉文.良渚玉琮试析[J].文博通讯,1983(5):6-9;

[10]党华.玉璧玉琮型制的新研究[J].史前研究,1998:183-190.

[11]牟永抗.良渚玉器上神崇拜的探索[M]//牟永抗考古学文集.北京:科学出版社,2009:368.

[12]邓淑苹.新石器时代的玉琮[J].故宫文物月刊,1986(1):44-52.

[13]凌纯声.中国古代神主与阴阳性器崇拜[J].中央研究院民族学研究所集刊,1959(8):1-46.

[14]萧兵.“琮”的几种解说与“琮”的多重功能[J].东南文化,1994(6):41-51.

[15]张光直.谈琮及其在中国古史上的意义[M]//中国青铜时代.北京:生活·读书·新知三联书店,1999:293.

[16]宋亦箫.昆仑山新考[M]//丝绸之路研究集刊:第四辑.北京:商务印书馆,2019:1-19.

[17]宋亦箫.大汶口文化和良渚文化刻符中的昆仑形象[J].民族艺术,2018(3):105-113.

[18]汤惠生.青海岩画——史前艺术中二元对立思维及其观念的研究[M].北京:科学出版社,2001:230.

[19]山海经全译[M].袁珂,译,注.贵阳:贵州人民出版社,1991: 244.

[20]东方朔.海内十洲记——汉魏六朝笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,1999:70.

[21]郭璞.山海经图赞译注[M].长沙:岳麓书社,2016:52.

[22]东方朔.神异经——汉魏六朝笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,1999:57.

[23]范宁.博物志校证[M].北京:中华书局,1980:10.

[24]苏雪林.昆仑之谜[M].武汉:武汉大学出版社,2007:512.

[25]凌纯声.昆仑丘与西王母[J].中央研究院民族学研究所集刊,1966(22):215-255.

[26]杨希枚.论殷周时代高层建筑之“京”、昆仑与西亚之Zikkurat[M]//先秦文化综论.南宁:广西师范大学出版社,2008:80.

[27]林梅村.祁连与昆仑[M]//汉唐西域与中国文明.北京:文物出版社,1998:64-69.

[28]林华东.论良渚文化玉琮[J].东南文化,1991(6):135-146.

[29]方向明.良渚玉琮的节和琮的切割等相关问题讨论[N].中国文物报,2009-01-16(07).

[30]杨伯达.关于玉琮王“凹弧痕”的思考——试探早已泯灭无闻的玉卜兆与玉契符[J].东南文化,2004(3):61-65.

[31]殷志强.良渚文化玉琮为何上大下小[J].东南文化,2000(2):94-96.

[32]宋亦簫.良渚文化神徽为“大禹骑龟”说[J].民族艺术,2019(4):124-135.

[33]南京博物院.1982年江苏常州武进寺墩遗址的发掘[J].考古,1984(2):109-129.

[34]艾兰.龟之谜——商代神话、祭祀、艺术和宇宙观研究[M].北京:商务印书馆,2010:134-135.

[35]徐峰.良渚文化玉琮及相关纹饰的文化隐喻[J].考古,2012(2):84-94.

[36]艾兰.早期中国历史、思想与文化[M].北京:商务印书馆,2011:133.

[37]刘宗迪.失落的天书——《山海经》与古代华夏世界观[M].北京:商务印书馆,2016:499.

[38]王国维.王国维论学集[M].昆明:云南人民出版社,2008:90

[39]宋亦箫.楚文化中的域外文化因素研究[M].长春:长春出版社,2015:128.

[40]王小盾.论古神话中的黑水、昆仑与蓬莱[M]//选堂文史论苑——饶宗颐先生任复旦大学顾问教授纪念文集.上海:上海古籍出版社,1994:227-244.

[责任编辑:黄康斌]