食品企业实施质量控制行为激励因素分析

2020-08-11张婷

[摘要]

食品企业质量控制行为对保障质量安全至关重要。文章从显性激励机制和隐性激励机制视角出发,分析企业质量控制行为的激励因素,并对四川省44家绿色食品企业进行考察。结果表明,管理者文化程度、政府处罚力度、优质优价的实现、经济效益、产品销量等五个因素是企业实施质量控制行为的主要激励因素。从政府激励企业提供绿色食品,形成绿色食品良好供给环境,提高政府对绿色食品企业的服务水平三个方面提出相应建议。

[关键词]绿色食品企业;质量控制行为;激励因素

[中图分类号]F273.2 [文献标识码]A [文章编号]1008-0694(2020)03-0048-11

[作者]张婷 副教授 成都信息工程大学统计学院 成都 610103

一、引言

发展绿色食品既符合消费者对健康、安全、营养食品的需求,又能促进农民增收、改善生态环境,进而有利于实现农村“产业兴旺”。四川省绿色食品产业发展成效显著,截至2019年5月,累计创建粮油、蔬菜、水果等绿色食品原料标准化生产基地61个,面积达876万亩,绿色食品有效用标企业574家,绿色食品产品数达1385个,位居西部第一。

绿色食品注重产地环境保护,其质量监管的核心是全程质量控制,包括从农产品生产环境、生产技术标准、生产过程检测到最终产品检测一系列相关标准要求,以确保食品质量安全。食品企业质量控制行为是决定食品质量的关键因素,企业质量控制行为研究一直是学者们关注的焦点。

从已有文献可以看出,国外学者的研究主要集中于企业实施食品安全控制动机和采用质量安全控制的影响因素两个方面。Seddon(1993)、Caswell(1998)、Holleran& Bredahl(1997)等研究表明,降低生产成本,增加企业利润,提升企业声誉,提高企业市场占有率,服从法规和政策要求是企业实施质量安全控制的主要动机。Shavell(1987)、Segerson(1999)、Holleran(1999)、Hassan(2006)等认为企业规模、市场结构、成本收益、外部需求、政府和消费者的要求、生产者对健康和安全的关注等因素对企业质量控制行为有影响因素。

国内学者的研究主要集中在食品企业实施质量控制的影响因素方面。周洁红(2009)、王世表(2009)、崔彬(2011)、展进涛(2012)、莫鸣(2017)认为经济利益、成本收益比较、“优质优价”的市场环境、政府激励行为、对质量安全的重视程度、质量安全控制体系等因素对企业质量控制行为有影响作用。谢康(2015)指出处罚力度是食品安全治理的基本控制变量。文洪星(2018)认为食品安全规制对参与企业产生“收益率溢价”有间接效果。李想(2018)认为增强对企业质量控制外部监督和加大对质量过失行为惩治,是激励企业采取高水平质控的关键。王萌(2019)等认为养猪场(户)与屠宰加工企业签订契约对于质量控制和安全控制的多个方面都有显著改善作用。

综上所述,学者们关于食品质量安全控制研究成果丰富。国外学者研究起步较早,主要从企业提高食品安全动机和企业质量安全控制行为等方面进行了研究,并得出了具有价值的结论。国内学者的研究主要集中在食品企业实施质量控制的影响因素和企业实施质量安全认证行为研究,但针对绿色食品企业質量控制行为的研究较少。鉴于此,本文拟从激励机制的视角出发,以四川省绿色食品企业为研究对象,探讨绿色食品企业实施质量控制行为的主要影响因素,旨在为绿色食品产业发展提供对策建议。

二、企业实施质量控制行为的激励机制理论分析

经济学对激励的定义为刺激、诱导、给予动机、引起动机,其基本含义是指通过某些有效刺激或诱导,使他人产生内在动力,从而为实现某一目标而努力奋进,表现为调动积极性的过程。Berelson(1964)将激励定义为:提高对参与人行为的管理,以达到提高整个组织效率的目的。因此,激励可以理解为行为人对从事某项活动具有刺激作用的因素和机制。对集体的激励可以理解为提供某些有效刺激,使集体产生动力为实现某个目标而奋进。对集体激励时也应该按照集体的需求,引导其达到组织需要的目标。

对绿色食品企业实施质量控制激励,是指一些外在因素对企业形成刺激,使得企业自愿实施食品质量控制。激励机制设计中关于食品质量安全的问题,最关键的是质量担保合同和声誉机制。如Cooper(1985)就认为质量担保合同在一定程度上能够减少信息租金,在完全信息条件下,质量担保合同还能够对生产者和消费者进行约束,使双方博弈达到最优结果。质量担保合同也能对生产者产生约束,如通过罚款等显性激励手段实现最优博弈结果。

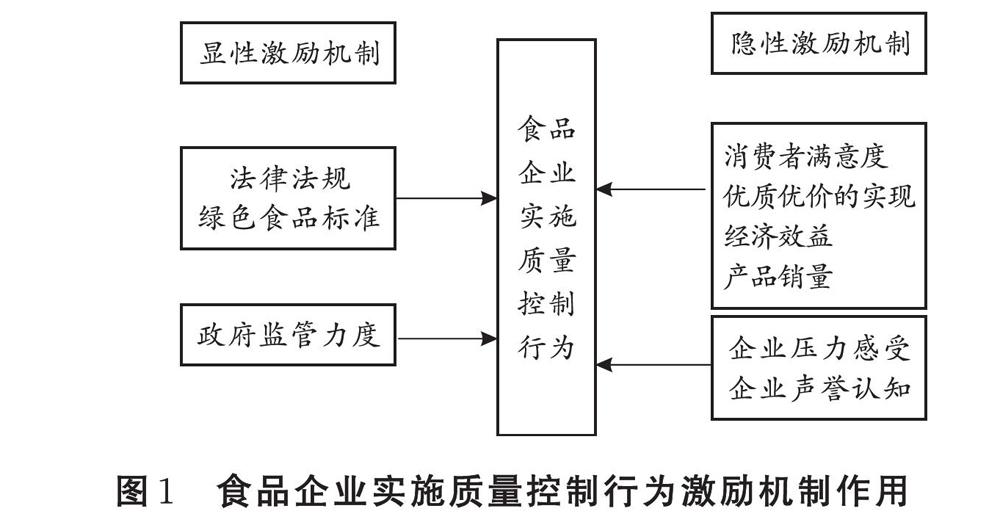

1.显性激励机制

Bengt Holmstrom(1979)提出了显性激励机制,认为在委托代理关系中,如果委托人不能观测代理人行动,为了诱使代理人按照委托人所希望行动,委托人根据可观测的行动结果来奖惩代理人。该机制运用于绿色食品企业,则是指政府相关机构监管企业是否按照食品安全相关法律法规和绿色食品生产标准实施食品质量控制,并对违规行为作出处罚。

2.隐性激励机制

隐性激励机制是指在委托代理理论中,委托人与代理人之间的长期合作关系,可以通过声誉机制来促使代理人减少道德风险行为。Kreps & Wilson(1982)提出当参与人之间多次进行交易时,为了获取长期利益,合作者需要建立自己的声誉。在与企业长期博弈过程中,消费者也会根据企业的声誉来决定是否购买其产品。因此,声誉会影响未来的交易机会。吴元元(2012)也认为声誉会解决食品市场信息不对称问题,尤其是针对信用品市场,成为对机会主义策略的有效约束机制。牛亮云(2017)认为政府应该加强信息曝光,完善声誉机制,形成心理威慑效应。

隐性激励机制应用于绿色食品企业,是指企业实施食品质量控制,向市场提供安全食品,可能给企业带来诸如消费者满意度提高、产品实现优质优价、企业收益增加、市场销量增加以及企业感受到消费者对食品安全要求的压力,提高企业对声誉的重视程度等隐性激励,驱动企业实施食品质量控制行为。据以上分析,食品企业实施质量控制行为的激励机制作用如图1所示。

三、绿色食品企业实施质量控制行为激励因素实证分析

1.数据来源

本文数据主要来源于2018年7-10月对四川省部分绿色食品企业的调查。样本抽取方面,根据四川省绿色食品发展中心提供的绿色食品发展现状以及企业实施绿色食品认证信息,选取四川省绿色食品发展具有比较优势的遂宁市、资阳市、眉山市、乐山市和雅安市作为调查范围。样本包括该五个地级市所有获得绿色食品认证并KIE常生产的企业。一共发放问卷50份,收回问卷46份,剔除2份无效问卷,有效问卷共回收44份(44户企业,每户企业1份)。调研主要采取座谈和问卷调查相结合的方式,调查对象主要为企业决策者或企业产品质量负责人员。调查问卷包括四个部分:①企业基本信息。包括企业资产总量、绿色食品种类、产量、销量。②企业实施质量控制行为。包括企业对绿色食品原材料生产环节质量控制、加工环节质量控制以及销售环节的质量控制。⑧企业经济效益状况。包括认证后产品顾客满意度、销量、销售价格、效益等信息。④其他因素。包括企业对政府监管的评价,期望的政府扶持政策等。

2.样本企业描述性统计分析

(1)样本企业基本信息。实施绿色食品认证的企业规模相对较大,样本企业中,有33家样本企业注册资本在100万元以上,其中,有17家企业注册资本达到1000万元以上。样本企业管理者受教育年限也相对较长,有8名为硕士研究生及以上学历,22名为大专及本科学历。产品类型主要集中在泡菜榨菜调味品、生鲜果蔬等。企业产品出口的有23家,出口国家或地区包括美国、日本、欧盟、新加坡、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、韩国、新西兰等。出口产品主要包括泡菜、榨菜、调味品、挂面、茶叶、肉类、蔬菜等。

(2)样本企业均较重视食品安全认证。样本企业实施绿色食品认证的同时,也实施了其他类型的认证。其中,有24家企业实施了ISO9000质量管理体系认证,16家企业实施了HACCP体系认证,11家企业实施了IS014000环境管理体系认证,10家企业实施了有机食品认证,说明样本企业重视食品质量安全控制,通过实施产品认证和体系认证提高企业产品质量控制能力。

(3)样本企业实施的质量控制行为。企业实施产前原材料质量安全控制,表现在选择绿色食品原材料生产基地时,均遵从《绿色食品产地环境质量》(NY/T393-2013)和《绿色食品产地环境调查、监测与评价规范》(NY/T1054-2013),对其所在地的空气、水质、土壤环境质量等自然环境进行监测,部分企业还利用物联网和信息融合技术实时动态监测,确保绿色食品产地条件达到标准要求。

企业还注重对原材料生产的农户生产过程实施质量监管。在生产之前,企业建立生产技术操作规程,并向农户进行操作规程培训,强调绿色食品生产资料使用准则中关于农药、肥料、兽药、饲料添加剂等使用规定。根据所选生产地的自然环境特征,要求其遵从《绿色食品农药使用准则》(NY/T393-2013)《绿色食品肥料使用准则》(NY/T394-2013),并根据绿色食品生产生长所需元素,借助于信息技术,确定施肥方案,确保绿色食品生长阶段符合相关标准要求。企业在种植或养殖的关键环节还对农户生产行为實行监控。监控的方式主要以企业安排专门人员不定期抽查为主和视频检查等。主要是对具体生产操作过程是否规范的检查,如农药的施加量和施加频率。为了激励农户实施质量控制行为,企业还对产品质量合格的农户实行奖励,奖励的形式主要有一次性现金奖励和适当提高收购价两种。

企业实施产中和产后质量安全控制。建立了企业负责人负责食品质量的管理制度。在企业内部的加工环节,将绿色食品生产标准融人生产、加工、监督检查等企业质量管理之中。遵从绿色食品初级产品标准和加工品标准,建立企业自检制度。比如购置测验仪器设备,建立产品检验实验室,定期或不定期对生产环节或上市前产品进行抽检或全检,强化企业自检,确保上市产品合格。被调查企业均有产品质量自测设备,并对最终产品实施抽样检查。产后的包装贮藏等环节也按照《绿色食品包装通用准则》(NY/T658-2015)和《绿色食品贮藏运输准则》(NY/T1056-2006)要求确保产品包装、贮藏和运输环节符合标准。部分企业在食品外包装还添加了绿色食品生产信息可追溯码,确保绿色食品生产信息透明化。

(4)实施绿色食品认证后样本企业变化明显。实施绿色食品认证后样本企业市场份额扩大,经济效益较好。调查结果显示,获得绿色食品认证后,有41家企业的消费者满意度得到提高,9家企业的产品完全实现了优质优价,27家企业的大部分产品实现优质优价;41家企业销售量增加;33家企业认为实施质量控制后收益远大于成本。所有样本企业均感受到消费者对食品安全要求的压力,企业管理者对企业声誉关注度高。

3.计量分析

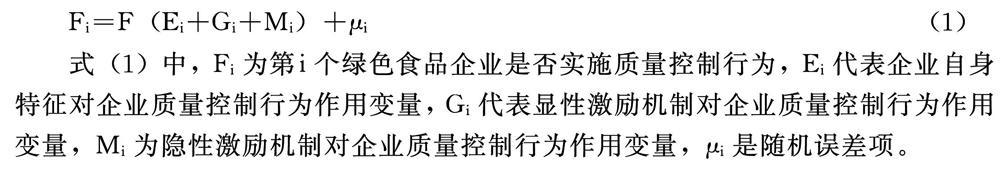

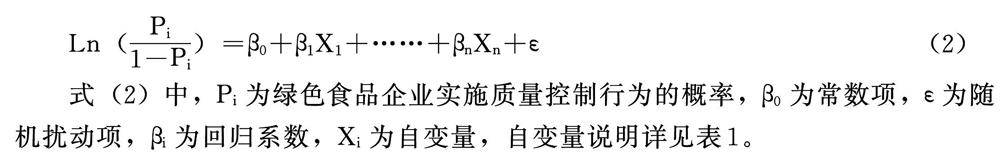

(1)模型构建及变量选择。企业实施质量安全控制是多种激励因素共同作用的结果,为了进一步验证这些激励因素是否显著,构建绿色食品企业质量控制行为决策的函数,形式如下:

Fi=F(Ei+Gi+Mi)+ui(1)

式(1)中,Fi为第i个绿色食品企业是否实施质量控制行为,Ei代表企业自身特征对企业质量控制行为作用变量,Gi代表显性激励机制对企业质量控制行为作用变量,Mi为隐性激励机制对企业质量控制行为作用变量,ui是随机误差项。

实证分析过程中需要使用的变量有:因变量,企业在绿色食品生产过程中是否实施质量控制行为作为因变量,分别为“是”和“否”两个选择,分别取值为1和0。自变量,根据前面对绿色食品企业实施质量控制行为的激励因素分析,自变量包括三组:第一组为企业自身特征,包括企业规模、管理者文化程度、食品安全重视程度三个变量;第二组为显性激励因素,包括政府监管力度和政府处罚力度两个变量;第三组为隐性激励因素,包括消费者满意度、优质优价的实现、经济效益、产品销量、企业压力感受、企业声誉认知六个变量。