二元对立视域下《寄生虫》的阶级符号意义呈现

2020-08-11梁娥

梁 娥

(1.贵州师范学院文学与传媒学院,贵州 贵阳 550018;2.贵州师范大学传媒学院,贵州 贵阳 550001)

老子在道德经中说:“天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”[1]意为事物均为对立而生,因为有了相互对立,才更加凸显“度”的大小。《寄生虫》正是一部基于社会两个对立面的影片,将一贫、一富两个家庭通过人的欲望连接起来。该片叙事结构无处不彰显着对立与矛盾,细节呈现意蕴含蓄丰富。本文将从格雷马斯二元对立视角,剖析影片的叙事结构,并结合电影符号学的肖似符号、象征符号和情感符号,深入剖析影片表达的阶级矛盾意蕴。

一、《寄生虫》中的二元对立叙事机制

立陶宛裔著名语言学家格雷马斯认为,一切意义的存在都基于一个基本的二元对立结构单元中。他的二元对立理论主要包含两个方面:一是“角色模式”;二是“语义方阵”。前者的主要功能是剖析人物关系,后者的主要功能是理解叙事结构。

(一)角色模式

在格雷马斯的二元对立理论中,角色模式是一个重要理论分支,该理论中的角色不仅仅指人物,更强调角色本身的行动,也即角色的功能性。他将角色模式分为三组二元对立:

1.主角与对象。这是角色模式中最重要的中心关系,主角是追求某种目的或目标的行动者,对象可以是人、物或者是某种期望或欲望想达到的状态。

2.支使者与承受者。支使者一般是主角行动的原因,可以是事件、环境或者是期望与欲望,承受者一般是主角。

3.助手与对头。分别为主角在行动过程中遇到的起促进作用或阻碍作用的因素。

《寄生虫》中的角色模式具体如下:

主角:金基宇一家。

对象:入住朴氏夫妇家,解决温饱问题。

支使者:金基宇和家人的欲望。

承受者:金基宇一家。

助手:金基宇朋友敏赫。

对头:被辞退的原管家夫妇。

(二)语义方阵

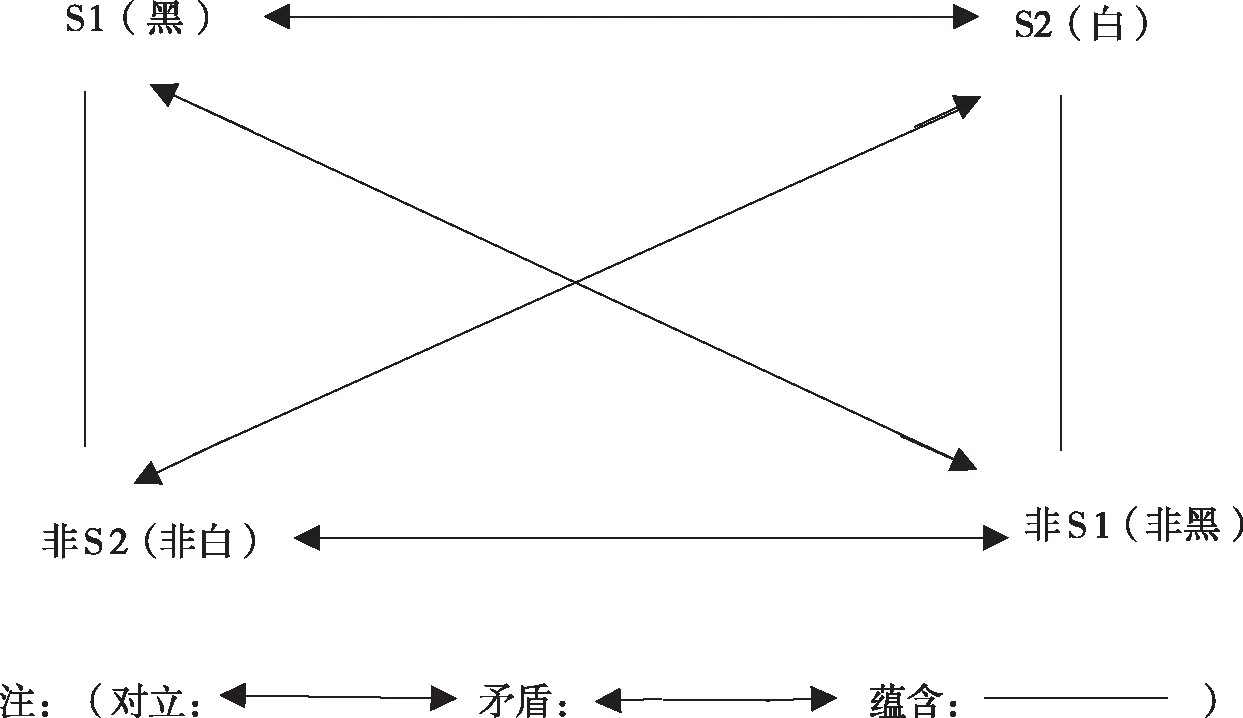

语义方阵是格雷马斯符号学的最高成就,是被用于解释符号结构深层内涵的逻辑系统。格雷马斯认为:在一切意义中都存在着一种基本的对立关系,并且是绝对的否定关系。假设S1(黑)和S2(白)是一组完全对立的关系,那么连接S1和S2的轴线就称为语义轴线。基于S1和S2这对对立关系,便会产生另一组矛盾关系,即与S1(黑)矛盾的非S1(非黑),与S2(白)矛盾的非S2(非白)。由于非S1(非黑)占据除了黑在轴线上的全部位置,非S2(非白)占据除了白在轴线上的全部位置,因此,S1(黑)与非S2(非白),S2(白)与非S1(非黑)之间就存在了蕴含关系。根据以上两组对立语意元素,形成了格雷马斯的语义矩阵,如图1所示。

图1 格雷马斯语义矩阵

在影片《寄生虫》中,所呈现的最直观的对立是两个贫富家庭的对立。透过两个家庭所呈现的恰好是韩国阶级的对立,所以阶级的对立是矩阵中的关键。金基宇一家和朴氏夫妇一家则仅仅是这种阶级对立中的典型代表。根据格雷马斯的语义矩阵,可以清晰地看到金基宇一家是属于社会贫苦阶级的一个组成单位,朴氏夫妇一家则是上层资产阶级的一个组成单位。贫苦民众与上层资产阶级、财阀与社会贫苦阶级之间是充满矛盾的集体单元,具体语义矩阵如图2所示。

图2 《寄生虫》语义矩阵

二、《寄生虫》阶级符号的生成与意义

符号学理论是电影理论的进一步发展,它探讨了电影语言更具体的表意问题,电影语言有自己的表意系统,虽然它用镜头呈现和反映客观世界与日常生活,但其语言是区别于自然语言的艺术语言。[2]下文将从电影符号学视角出发,从肖似符号、象征符号、情感符号三个方面对《寄生虫》进行分析。

(一)《寄生虫》中的肖似符号

刘勰在《文心雕龙·谐隐》中写到:“讔者,隐也。遁辞以隐意,谲譬以指事也。”[3]意思是说把直接要表达的意思隐藏起来,用曲折比喻间接表达,其作用大可以帮助治理国家、发展自身,小可以纠正过失、消除迷惑。肖似符号与刘勰的“隐”不谋而合,肖似符号是指把肖似代码中的“所指”转换为另一意指关系中的“能指”,以含蓄地意指较为复杂的和具有文化性联想含义的意素。[4]

在影片《寄生虫》中,肖似符号的使用极为丰富,导演根据所要表现对象的特质,找到与其特质相似之物进行对比表现。将韩国社会的阶级对立与矛盾含蓄地呈现在作品中。

1.石头——欲望与精神的寄托

石头在片中总共出现五次。第一次是基宇的朋友敏赫给他送了一块石头,说可以带来财运和考运,更是给基宇带来了精神和欲望。第二次是被暴雨侵袭后,基宇从淹没的家中搜寻重要物品后带上了这块石头,在临时避难的体育馆还紧紧抱着它,并向父亲说是石头粘着自己,暗示了基宇对财富和事业的渴望。第三次出现是基宇拿着石头准备砸死住在地下室的男人,但最后却反被这块石头砸得头破血流,象征着基宇被欲望控制,搬起石头砸自己的脚。第四次是基宇在多颂生日当天出现,他计划用这块石头杀死原管家的丈夫。最后一次出现是基宇最终将这块石头放入清澈的小溪,象征着他放下欲望,生活回归平静。

2.印第安人——压缩的生存空间

影片第一次出现印第安人是基宇进入到朴社长家时,原来的女管家说小孩喜欢印地安人。第二次是多颂妈妈说她也不知道为什么对印第安人情有独钟。第三次是在多颂生日宴会上。印第安人原本为美洲生活的土著民,后来居住地被“文明”的西方人入侵后,生活资源被掠夺,同胞被残害,生存空间不断遭到挤压。影片中,朴社长和金基泽分别佩戴的是黑色鹦羽冠和红色鹦羽冠。在北美,黑色鹦羽冠代表的是权贵,红色是普通民众佩戴的头饰,代表的是善良。朴社长与司机金基泽在佩戴头饰的时候,朴社长兴奋地说:“等一下杰西卡老师会端着生日蛋糕出来,等她出来的时候,我们就跑出来突袭杰西卡老师,挥舞着这个印第安斧头……多颂扮演正义的印第安人会冲出来保护蛋糕,然后展开决斗。”司机金基泽说:“太太似乎特别喜欢惊喜活动,您也很努力呢。”他说完这句话后,朴社长突然变脸,无奈且不耐烦地挠挠头说:“金司机,反正今天算加班。”

这段对话中,朴社长对司机金基泽除了主仆关系,毫无其他感情,当他感觉到自己的想法被一个雇员揣测时,他产生了反感、厌恶的情绪,所以颐指气使地使用自己的权利,利用佣金让他人闭嘴。因此,运用“印第安人”和头饰,隐喻了金基泽与朴社长地位的悬殊,映射了韩国财阀们对普通民众生活资源和生活空间的掠夺。

3.气味——无法摆脱的阶级标签

气味在片中也出现了五次,从片头到片尾,全片都用“气味”贯穿起来。第一次是看得见的气味,在金家的半地下室,窗边晾挂着袜子,昏暗潮湿的空间通过视觉让观众感知一种发霉的臭味。第二次是小儿子多颂说杰西卡、管家妈妈和司机都有一样的气味。第三次是朴氏夫妇二人在沙发上,闻到躲在茶几下的金基泽以及他的儿子和女儿身上散发出来的气味。第四次是社长夫人在采购回家的路上,因嫌弃司机金基泽身上的气味而捂住了鼻子。第五次是朴社长要从死者身体下拿车钥匙时,厌恶地捂住鼻子。气味的每次出现,都推动着人物的行为发生变化,尤其是在金基泽身上,这种被歧视的情绪不断在心中生长膨胀,最终爆发,导致他愤恨地把刀砍向了朴社长。就像金基婷说:“这是半地下室房间的味道,要离开这里才能摆脱那个味道。”“这里”主要指当前贫困艰难的生活状态。气味在片中不仅仅是五官所能感受的发霉或发臭的味道,更是普通民众难以摆脱的阶级标签。

4.蟑螂——不见天日的普通民众

影片将蟑螂用得十分巧妙,在朴氏夫妇一家外出露营当晚,基宇一家全部围坐在沙发上吃饭喝酒,基宇的妈妈对他爸爸说:“你这个人,如果朴社长现在突然回来了,你这个人呢?会像蟑螂一样躲起来吧!……孩子们,你们知道,家里半夜只要开灯,蟑螂就会全部躲起来。”蟑螂一般只有在夜晚没有人的时候才会偷偷爬出来,不会与人同时出现,即使出现也会立刻被消灭。在片中又何止金基泽会在社长回来的时候藏起来,当社长一家回来时,所有人都像蟑螂一般四处逃窜。一家人之前围坐在草坪游戏、在沙发上喝酒的一切美好幻想被一场突如其来的暴雨又打回原形,暗示了普通民众与财阀们永远不可能平等的在同一空间和平相处。

5.阶梯——不可逾越的阶级鸿沟

在接受韩国电影杂志采访时,导演奉俊昊就片中的阶梯呈现,提到了三部电影。一部是韩国导演金绮泳1960年导演的《下女》,朴社长家的楼梯与台阶和《下女》中的楼梯都体现了同一个空间中存在的两个截然相反的阶级。另外两部分别是朱尔斯·达辛1955年导演的《男人的争斗》和约瑟夫·罗西导演的《仆人》。在影片《寄生虫》所呈现的空间中,随处都有阶梯:金基宇一家住的半地下室需要通过台阶才能从外面进来;朴社长家连接地下室、一楼和二楼的阶梯;从朴社长家到金基宇家大量的台阶多次呈现在画面中。这些阶梯在电影中都指向了贫富阶级的固化与对立,并形成一种国际通用的“仰俯”语言。阶梯暗示了韩国普通民众与上层资产阶级间不可逾越的鸿沟。

6.居住空间——阶级对立的缩影

影片中最直接的贫富对比就是居住空间的对比。金基宇一家住的是破烂、潮湿、狭窄的半地下室,透过与路面齐平的窗户只能看到醉汉随地小便的画面;朴社长一家居住的则是华丽、宽敞的阳光别墅,窗外是一块大大的草坪;原管家的老公住的又是朴社长家不见天日的地下室。地下室、半地下室与朴社长家的别墅形成了鲜明的对比,将两种截然不同的生活状态通过空间呈现,成为阶级对立的一种缩影。

7.自画像——底层民众的自画像

电影里朴社长家的照片墙上有一幅多颂画的画像,画像中一个男人衣衫褴褛,佝偻着背,光着头,并且画像的右边有一根向上的箭头。这幅画实际是多颂偶然间看到前女管家的丈夫从暗室出来时的景象,被多颂以画像的方式画了下来,但是朴氏夫妇却将这幅画像同照片墙上的婚纱照与全家福放在了一起。画像中男人空洞的眼神,像极了受饿的原始人,黄色的箭头朝上,暗示着普通民众想努力融入上层阶级,但却始终格格不入。

8.朴氏的衣帽间与政府提供的救济衣

在暴雨结束后的第二天是多颂的生日,在豪华的衣帽间挑选着礼服的朴氏女主人与在体育馆正在挑选救济衣服的金基泽形成鲜明对比:一边是被生活逼迫到角落的劳苦大众,另一边却是奢侈的资产阶级。

9.其他细节

(1)穷人富狗的对立

朴氏夫妇去露营的头一天晚上,金基宇一家在吃饭时讨论衣服是否应当用不同的洗衣粉和肥皂,基宇妈妈听后生气地说:“难道我要洗四次衣服?”这表明了被生活压迫的基宇妈妈没有办法满足大家的要求。而在露营当天,女主人却认真地交代基宇妈妈:三条狗要喂不同的狗粮,将普通大众与富人的狗对比,两者形成了强烈反差。

(2)有能力却找不到工作的基宇兄妹

通过敏赫可以看出基宇英语很好,但是参加过四次高考都没有考上。妹妹聪慧能干,既熟悉热门技术PS,又能用专业的术语“忽悠”朴氏女主人,但是却没有工作。正如他哥哥所说:“不是不补习,是没钱补习。”从这对兄妹身上,可以看出韩国高考的竞争激烈,就业形式紧张。尤其是基宇去朴社长家应聘时,女主人不在乎基宇是否真的有真才实学,她在乎的只是因为基宇是敏赫介绍的,这更加凸显了资源被上层资产阶级掌握的现实。

(3)朴氏女主人对基宇的欺骗

基宇上完课后,女主人数好钱,原本和敏赫一样多,但是在将钱装进信封时又拿了几张出来,却对基宇说:“本来想付和敏赫老师一样的薪水,但是考虑到物价上涨,就调高时薪了。”这一举动一方面让基宇觉得占尽了便宜,另一方还有“封口费”的意思,保证基宇不会向敏赫打听工资的事情。看似富有单纯的阔太,却难以卸下资本家剥削的本性。

(4)水

导演奉俊昊曾经在接受采访时说:“我喜欢将一个人推向极限来了解他们。”在金基泽带着一对子女一路从朴社长家逃回家时,他们一直在往下走,此时路上的积水也一路向下,等到他们三人回到家时,发现整个屋子都被淹没了,卫生间下水道被堵,马桶脏物喷涌而出,基婷奋力压住马桶盖,但毫无用处,最后无奈地点燃一根烟,绝望地坐在马桶盖上。水象征着一种负面情绪,一开始人们会往下压,但是随着情绪的积累,最后会产生更大的爆发力,就像是片中从马桶中喷射出来的水一样。

(5)基婷与朴社长被刺伤的胸口对比

影片最后,基婷被原管家的丈夫用刀刺向胸口,鲜血不停地往外涌出,而朴社长在同样的位置被基婷父亲刺伤后,却看不到任何血迹。这里的血代表的是生命、激情、活力、良知。基婷与朴社长的女儿年纪相仿,正值美好的青春期,但因现实所迫,不得不为基本的生存而舍弃美好的前程。朴社长作为上层资产阶级,面对普通大众,只有厌恶、压制与剥削。在他被金基泽刺杀后,胸口却没有一滴血,暗喻了上层资产阶级的残酷与冷血。

(二)《寄生虫》的象征符号

所谓象征符号,指的是人们依赖文化习俗而形成的一种社会泛文本的整体语义场。[5]就本片而言,最直观的象征便是色彩的象征。法国电影理论家马尔丹对于电影中的色彩运用有这样的见解:“电影色彩的真正发明应该从导演们懂得了下列事实的那天算起,即色彩并不一定要真实(即同现实完全一致),必须根据不同色调的价值(如白与黑)和心理与戏剧涵义(冷色和暖色)去运用色彩。”[6]

电影中,地下室与别墅的颜色极具视觉冲击,地下室幽暗潮湿,象征贫穷、死亡、疾病、运气不好;别墅宽敞明亮,象征富裕、权势。两种影调一冷一暖,一明一暗。导演通过两种居所的对比,象征了两个阶级的生存状态。

(三)《寄生虫》情感符号

叔本华认为:“一切艺术都向往音乐的形式,一切艺术都通往音乐。”[7]艺术的最终目的是表达人类的情感,在所有艺术种类中,音乐是最直接的情感表达。

影片中最值得称赞的主要有两段音乐,一是长达七分钟的巴洛克音乐《The Belt of faith》。巴洛克最初是一个贬义词,意为“不完美的珍珠”,欧洲十七世纪到十八世纪上半叶这一时期的艺术风格统称为巴洛克风格[8]。当时,刚刚经历过文艺复兴的欧洲在艺术表现上想强调自身价值和排场,追求奢侈华丽的生活,音乐家们受这种风气的影响,从而在创作时像困兽挣了脱枷锁,情绪上更加夸张,技巧上也得到大幅提升。这段音乐从金基宇父亲金基泽试车一直持续到一家四口全部顺利进入朴社长家为止。整个过程中,基宇父母没有经过任何严格认真的面试,就连基宇和基婷也没有经过面试,仅仅是朴氏夫妇的“信任”,金家四口就全部顺利进驻朴氏一家工作。这段七分钟的巴洛克音乐《The Belt of faith》,中文名为“信任的连锁”,曲名与朴氏夫妇的“信任”完美的统一到了一起。影片前段金基泽说:“现在一个保安下岗,就有500名大学生应聘。”在就业竞争如此激烈的背景下,与他们一家四口顺利获得工作形成一种反讽。

二是原管家夫妇抢到手机后,要挟金家四口跪在地上,伴着一首意大利歌曲《In Ginocchio Da Te》,译为《我会跪在你面前》。歌词大意为:对伴侣本有深深的爱意,但却在爱情里犯错了,错的人请求双膝跪地,回到对方的身边。伴着曲子,原来的管家回忆了她与丈夫的甜蜜时光,而此时被胁迫跪下的金家四口的处境与曲名不谋而合。影片通过无比浪漫的乐曲道出了对现实的讽刺。

三、总结

亚里士多德认为:“为获得诗的效果,一桩不可能发生然而却可信的事,比一桩可能发生然而却不可信的事更可取。”[9]导演奉俊昊关注社会现实、关注民生,运用类型化的二元对立叙事,将剧中角色符号化,没有夸大人物性格特征,小人物还是那样爱占便宜、算计、却又胆小;财阀们依然趾高气昂、保持着对底层大众剥削和压制的一贯作风,让观众在观影时忽略“站队”心理。纵使观众在看完电影后对“弱者”依然没有过多的怜悯与同情,对财阀也没有过度指责批判,但在贫、富特征上用大量肖似符号表达了深刻内涵,客观地将观众引入导演所要表现的主题:到底是普通大众寄生于财阀门下,还是财阀寄生于普通大众,又或是他们从来都寄生于资本。