论单行条例立法审议过程中变通程序的商谈构建

2020-08-11郭丽萍

郭丽萍

一、问题的提出:单行条例立法变通权适用面临两难

单行条例立法是民族自治地方维护少数民族权益的重要保障,也是根据当地民族特点贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规重要形式。与地方性法规不同,单行条例立法可以在一定程度上对上位法有所变通,既可以依据当地民族特点的创制立法,也可以基于变通执行上位法的考虑而制定变通规定或补充规定。变通权被认为是单行条例立法的独特属性,所以民族自治地方单行条例立法的核心就在于如何在维护法制统一下的前提下正确行使变通权。

然而,法律层面对于民族自治地方单行条例变通立法的权限范围的界定不明,导致民族自治地方的立法变通权的行使受限。我国宪法、民族区域自治法对于单行条例立法的规定强调必须依据当地民族特点,立法法也只提供了一个立法变通的大致范围,“不得违背法律或者行政法规的基本原则,不得对宪法和民族区域自治法的规定以及其他有关法律、行政法规专门就民族自治地方所作的规定作出变通规定”,但在这抽象的表述下单行条例立法变通的权限范围仍然是非常模糊的。而且与此相关的配套立法也没有起到相应的作用,虽然国务院出台了实施民族区域自治法的若干规定,但这一规定主要是对民族区域自治法中关于上级国家机关对民族自治地方帮扶义务的相关内容进行了细化,而各部委制定的解决具体问题的政策性文件则变更频繁,所以处于承上启下地位的省一级地方制定的实施民族区域自治法的配套法规和民族自治地方自治条例便显得相当重要了。然而,这二者都没有很好发挥应有功能,最为直观的是大多在内容编排上很大程度参照了民族区域自治法的结构安排,只是相应减少了自治权那一章中的内容。这些民族区域法律法规体系中的上位法甚至对于单行条例中是否具有设定行政许可、行政处罚权限的问题都难以给出明确的答案。在何种情况下可以对上位法作出变通,如何判断立法是否依据了当地民族特点,这些问题仍然很难得到有效解答,这使得单行条例立法变通权限范围就变得模糊不清了。

变通权限模糊可能产生的两种后果是,民族自治地方可能会越权滥用自治立法权限,抑或是出于谨慎考虑完全放弃这一法定权力。最典型的就是在进行地方创制性立法时可能会为了寻求更高的位阶,而将不涉及变通的草案通过单行条例立法的方式制定出台,最终给立法审议工作徒增负担,导致应该变通的没变通,不需要变通的变通了。[1]179-180对于那些消极的立法主体而言,变通权限的范围模糊就会导致其立法积极性不高,将单行条例立法与一般地方立法的交叉重合,更多是为了贯彻实施上位法。在这种情况下单行条例立法工作就难以解决实际问题,即使是那些已制定出台的单行条例也可能被长期搁置或是没有得到很好的贯彻和实施,而且这些终将在一定程度上影响民族区域自治制度的功能发挥。

在立法实践中单行条例变通权限的厘定主要通过审议程序来决定。在立法的各个环节中立法审议过程是立法的至关重要的阶段,只有当法律确实不能适应现实需要时,单行条例立法才可考虑在必要时对法律作适当变通或补充。与一般的地方性法规不同的是,民族自治地方单行条例的审议过程错综复杂,因为其立法审议的焦点不仅仅是条款的合法性问题,更重要的是如何能使单行条例的批准机关与制定机关通过有效沟通和交流形成共识承认单行条例中变通条款的正当性的问题。而且由于单行条例的立法程序上还设置有报批制度,由于报批审查缺乏明确标准,审批机关有较大的自由裁量空间,以至于有学者认为单行条例立法权似乎属于报批机关。因为通常在法定程序之外还有烦琐的“前置程序”,民族自治地方的立法机关还要向上级机关有关部门反复征求意见。

鉴于我国目前正处于社会转型期,中央与民族自治地方关系中的很多问题还在探索之中,在现行的央地关系模式下还难以从制定法层面对单行条例的立法事项明确作出统一规定;而且每一个民族自治地方基于自身特点对于自治权限所需要涵盖的内容也理解不一样,这些因素使得单行条例中变通条款的合理性证成在很长的时间内将通过民族自治地方单行条例立法实践中与批准机关的沟通协商来实现。现代国家理念中的人民主权的基本原则决定了立法权与其他一切权力一样都最终属于人民,从这个意义上说,立法活动的实质也应是一个公共意见和意志的汇集和升华过程。

因此,立法审议中的协商机制的优化直接关系到单行条例变通权限的具体厘定和民族自治地方自治权的行使,本文试图借助哈贝马斯的协商民主理论以及其所提出的产生合法之法的双轨制商谈的程序性的范式,来为单行条例立法所涉及的抽象的变通权限,如何通过立法审议过程中商谈程序来提供一些理论指导。

二、变通程序商谈构建的理论之基:哈贝马斯的协商民主理论

西方的协商民主理论认为,“一切法律都由商谈产生”(1)哈贝马斯认为,全部法律主体都应该参与法律商谈,因为全体守法者都是立法者,法律中任何问题都可以商量;只有经过商谈的才能生成有效的法律,一切法律都是商谈的结果。他认为,“法律商谈使私人领域与公共领域、私人行动和国家行动、生活世界和政治系统互为构成性条件,法律商谈成为社会整合和团结的工具。”李伟迪:《商谈理论对立法及司法工作之启迪》,《检察日报》2011年11月14日第3版。、权利源于协商主体间商谈所形成的共识,这些思想为我们在立法过程中解决变通权限模糊的问题提供了一个新的思路。而且我国民族区域自治制度的运行过程,实际上应该是“一种多民族共同参与同一政治过程的协商民主过程”,[2]124单行条例的立法不仅仅是依法定程序制定,还应是各民族的各利益主体相互协商的结果。当前在一带一路战略背景下,如何进一步挖掘协商民主的“慎思”价值,通过单行条例立法妥善处理好各种涉民族因素的问题是我们面临的一个重大课题。

协商民主(deliberative democracy)的思想在古希腊的民主制中就能寻觅到踪迹,但这一术语最早出现在20世纪80年代毕塞特(J.M. Bessette)的论文《协商民主:共和政府的多数原则》中表述“古典传统的一种复兴”。[3]386-387协商民主理论是西方近20至30年中政治思想最重要的发展之一,[4]160其中比较有代表性的是德国学者哈贝马斯和美国学者罗尔斯等人。哈贝马斯的协商民主理论的核心观点在于,认为只有在作出决策时能让所有可能受决策影响的个体平等的参与对话和交流,才能形成合理合法的决策。与罗尔斯一样,哈贝马斯的合法之法不是建立在形而上学的命题之上的先验论,而是建立在一种特定程序之上“程序论”,[5]同时,与罗尔斯的公共理性不同的是,哈贝马斯的理论中保留了基于某种文化认同建构法律秩序的必要性和可能性。[6]哈贝马斯的这些基本思想一定程度契合我国民族区域自治制度下的民族自治地方的自治立法。基于此,以下将哈贝马斯的协商民主理论做一个深入的梳理,先从交往行为世界的关联入手分析商谈伦理的基本原则,再进一步阐释哈贝马斯的双轨制协商民主的核心思想。

(一)理论渊源:交往行为与世界的关联

哈贝马斯(Jürgen Habermas)早在20世纪80年代初就在《交往行为理论》一书中系统性提出交往行为理论,哈贝马斯的交往行为理论吸纳了索绪尔的普通语言学中的一些思想,在语用学层面拓展了以促成理解为目的交往行为的范畴。

哈贝马斯的交往理论中关于世界的概念是以波普尔的“三个世界”的理论为基础,并结合对贾维在运用波普尔的理论描述社会机制时存在的不足的反思的基础上提出的。波普尔在其演讲报告《没有认识主体的认识论》中曾系统性地提出了三个世界的理论,波普尔划分的三个世界依次是:“物理客体或物理状态的世界”,即一切存在于客观世界的物质和现象所构成的物理世界;“意识状态或精神状态的世界”,即个人主观精神活动所构成的精神世界;“思想的客观内容的世界”,即“主观精神状态或活动的行为意向的符号表现或语言表现”,人类主观精神活动中观念和思想的产物所构成的世界。波普尔认为这三个世界都具有实在性,相互之间直接或间接相互发生作用。[7]109-111贾维(I.C. Jarvie)依据现象学、社会学理论认为,“社会源于行为主体的解释过程”“社会是处于‘坚硬的’的物质世界与‘柔软的’心灵世界之间的一个独立领域”。社会生活是人类精神的客观产物,但其又有相对独立性,作为社会行为主体的人很难准确把握这个世界,因为社会和社会成员总是处在不断自我发现和创造的过程之中。[8]78在哈贝马斯看来,这一观点解释了社会学行为与行为者的世界之间的关联,同时也将波普尔的三个世界的理论从认识论运用到行为理论之中。但哈贝马斯认为贾维的观点抹杀了文化传统的价值,否认了文化价值与规范制度的区别,所以哈贝马斯对此有所修正,“用构成论的世界概念取代了本体论的世界概念”(2)哈贝马斯将波普尔第三世界“人类精神产物”做了两种理解,一是作为“文化知识的储备”使得社会主体从中得出解释,二是作为文化传统本身存在的问题让参与者有所反思;同时哈贝马斯还根据有效性标准区分了第三世界和文化传统中的“客观精神”或“非认知内容”。 [德] 哈贝马斯:《交往行为理论:行为合理性与社会合理化》,曹卫东译,人民出版社2004年版,第80-82页。,认为三个世界中只有客观世界有本体论意义,但这三个世界共同构成了交往过程中的关系系统。正是通过这个关系系统哈贝马斯在对“生活世界”与“三个世界”作出区分后又将其连接起来,使得交往过程中参与者的沟通成为可能。

哈贝马斯的生活世界由语言和文化传统所构成,具体表现为交往活动参与者的“自我理解力或不可动摇的信念的储蓄库”,[9]171生活世界作为一直伴随交往行动者的一种背景性因素,为主体间的交往过程中的理解与沟通提供可能,是促成意见一致的行为规范和价值观念等。在哈贝马斯看来,生活世界所构成的语境或背景存在的意义在于,通过大量的“主体间所共有的非主题知识”使得言语者对世界中的事物的立场得到他者的理解;②[10]61,73(3)哈贝马斯的生活世界与胡塞尔从现象学的视角解释日常生活实践中的内在知识领域生活世界中的“非主题知识”(unthematisches Wissen)密切相关,但在此基础上有所延伸;主题知识通常以言语行为中陈述内容的命题为载体,非主题知识是“交往行为者必须涉及的前提”。 [德] 哈贝马斯:《后形而上学思想》,曹卫东、付德根译,译林出版社2001年版,第61、73页。而行为者的交往是循环过程中的一个环节,是社会化过程中自身传统或所属群体的产物,同时又是“生活世界再生产的媒介”。[10]81哈贝马斯的交往行为理论在这样一个充满哲学色彩的场域中将行为者的交往行为与其他社会行为分别与客观世界、社会世界、主观世界之间的内在关系作比较,阐释行为者如何通过言语与世界建立联系产生不同形式的效力。

哈贝马斯的交往行为理论中将行为者的社会行为分为四种类型,即:目的行为、规范调节行为、戏剧行为、交往行为,以下先将哈贝马斯对这前三种行为模式与世界之间的联系作进一步阐述。

1. 目的行为与客观世界的关联。目的行为是指行为者通过某种方法与手段实现特定的目的或进入理性的状态,即行为者通过有目的的手段与客观存在的世界中的事物产生联系。目的行为提供了一种由认知到意志的模式,通过施加有目的的干预将其付诸实践;在语义学层面表现为“内涵的陈述或意图命题”,行为者将对客观世界中所存在事物的感知与事物本身联系起来,将行为者的意图和愿望与客观事物联系起来,而行为者与世界的关系是否成立应用真实性和现实性来衡量。[8]83,86

2. 规范调节行为与客观世界和社会世界的关联。规范调节行为指行为者的行为不是作为孤立的单个主体的行为,而是社会群体成员共同的价值规范的表现。在这一行为模式中行为者不仅与客观世界产生联系,还与周围的社会世界和个体产生联系;但与目的行为不同的是,行为者对于客观世界不是要实现某种目的,而是在表达过程中采取一种符合规范的立场,“扮演规范接受者的角色”。[8]84,89由于行为主体间对规范内容的认可而产生普遍约束力,规范调节行为基于规范的正当性而产生效力。

3. 戏剧行为与主观世界和客观世界的关联。戏剧行为是行为者在公众面前有意识地表现自己的观点、意图、愿望以及情绪等主体性,而使得公众一定程度上关注和接受行为者的行为和其“对待外部世界的主观立场”;[8]84,92行为者的这种自我陈述与主观世界相联系的同时,又与客观世界发生联系,在这一互动过程中行为者与其他参与者相互影响、互为观众,这种交流以真诚性为基础。

4.对于交往行为,哈贝马斯在导入这一概念时强调了,交往行为是“具有语言和行为能力的主体之间的互动”,是行为者通过沟通协商明确共识和协调行为的行为模式。[8]84实际上,在上述三种行为模式中语言沟通也是必要的中介,在目的行为中语言被作为向言语者施加影响的媒介以实现自身目的,在规范行为中语言作为文化的传承和共识重复出现,在戏剧行为中语言是自我表现的媒介用以陈述认知和以言行事;但哈贝马斯认为,只有在交往行为中语言才是一种有效的沟通媒介,通过语言言语者和听者可以进入同一个语境,并通过反思的方式将各自的生活世界与三个世界建立关联,把这三个世界整合成一个系统,使其成为言语者 “用于达成沟通的解释框架”。[8]95,99-100由于不同的交往主体有着各自不同的生活世界,在寻求共识的过程中还必须通过沟通协商明确作为文化背景和语境的生活世界的内容;这就意味着所有交往参与者共同完成解释,“把他者的语境解释包容到自己的语境解释当中”,从而尽可能在不同语境的解释中相互理解意见一致。[8]100-101

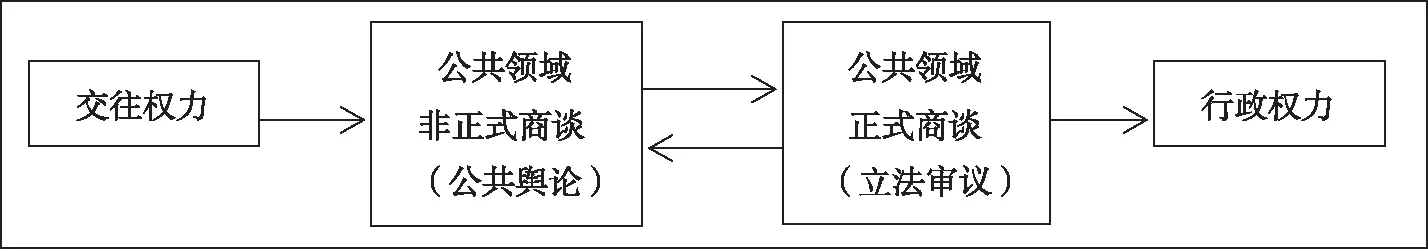

结合上述分析可看出,交往行为是行为者为了寻求共识而平等交流和对话,基于参与者的相互理解所形成的合意来产生协调行为的效果,而目的行为、规范协调行为、戏剧行为则是通过施加影响来协调行为;在这一过程中生活世界作为主体间知识储备和自我理解的背景使得行为者与主观世界、客观世界、社会世界发生联系,并最终与参与者达成理解。以下将上述分析的这四种行为模式与世界的关联及其有效性要求、行为协调方式等通过图表直观呈现出来。

图1 交往行为与世界的关联 图表来源:自制①(4)虚线表是施加影响,大括号表示基于合意。

(二)理论内核:交往理性与商谈伦理

通常认为,哈贝马斯的协商民主理论以交往行为理论与商谈伦理为核心,而这二者又是以哲学领域的主体间性的社会实践为基点,强调在语言互动过程中通过语言所建立听者和言语者之间的主体性。[10]25-26交往理性是指作为主体的人与他者之间交往行为的合理性,意味着交往主体依据一定社会规范在对话中达成相互理解与协调一致。交往理性以交往行为的有效性为前提,而商谈伦理则是交往理性在道德实践中进一步延伸所形成的基本价值规范。

1. 交往行为的有效性与商谈伦理的提出

在哈贝马斯看来,交往行为的协调功能是基于听者对言语者的言语行为的肯定回答,只有得到听者的认可,二者才能就言语的内容达成共识,才能确保在通过言语行为进行交流后产生相应的义务,或产生言语之外的效果使听者和言语者建立能有效协调的人际关系,为听者的行为提供可能的指引。[11]168-170哈贝马斯认为,交往行为的这种协调效力不是来源于社会规范或强制制裁,其有效性在于,在交往过程中言语者的陈述必须具有真实性,言语必须符合规范语境表述正确,还必须言由心生具有真诚性,[8]100交往有效性的这三个前提通常被简称为真实性、正当性、真诚性。

这一有效性主张是从语义学和言语者的角度定义的,哈贝马斯在后来的著作中又从语用学的角度对有效性问题重新作出了阐释,认为更重要的是言语者和听众能通过话语“建立主体间性的承认关系”,才能使得言语者与听者通过可理解的言语行为就世界中某一主题达成共识,使听者能基于其合理的动机作出肯定的回应;在这一过程中言语行为具有自我阐释功能,但只有听者能够从参与者立场从“具有主体间性结构的生活世界”中反思后才能理解。[10]108,53更进一步说,交往行为有效性的实现是以主体间的相互承认为前提的,这一主体间结构即参与交往的主体之间的自由平等的交互关系。(5)哈贝马斯认为,纯粹的主体间性(pure intersubjectivity)是指“我和你”“我和他”之间的对称关系,但纯粹的主体间的相互交流只有在言语双方的关系完全对等才能出现。Jürgen Habermas, “Towards a Theory of Communicative Competence”, Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Vol.13, No.4. 哈贝马斯认为在近代社会发展中“主体一客体”结构关系一直占据主导地位,这种主客体的结构关系不仅体现人与自然的关系中,这一结构还在与人与人的交往中也广泛存在,导致了很多不合理、不平等的交往,因此,哈贝马斯主体间性的强调既是对现代性的反思,也是对哲学领域主客体二元论的思想的批评。马新颖:《异化与解放:西方马克思主义的现代性批判理论研究》,中央编译出版社2015年版,第186页。哈贝马斯认为,纯粹的主体间性(pure intersubjectivity)是指“我和你”“我和他”之间的相互关系,但这种纯粹的主体间性只有在交流过程中言语双方的关系完全对等才能出现。Jürgen Habermas, “Towards a Theory of Communicative Competence”, Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Vol.13, No.4, 1970.交往过程的参与者必须有共同的生活世界以确保听者和言语者通过语境明确行为计划,使听者能理解和接受言语行为的内在约束力,或通过言语行为发现相互之间存在的分歧,最终达成“以言行事的目的”。[10]59这与目的理性之下对客观世界的干预所产生的因果关系不同,交往理性是在交往过程中以“言语行为的合理性”为前提而形成的“非强制性共识力量”。[10]57对于交往行为而言,这就要求行为者从以自我为中心的目的立场转向“第二人称”的言语表述,进入“交往理性的公共范畴”。[10]61,70

商谈伦理是哈贝马斯交往行为理论在实践层面的一种延伸,(6)德文、英文表述分别为 Diskursethik,discourse ethics,中文中还有几种译法为“言语伦理”“话语伦理”“对话伦理”。是交往行为理论在社会领域和政治领域的一种应用。在哈贝马斯看来,人类的社会行为从行为者的视角可以分为两类:一是以目的为导向旨在对他者产生功利性的影响的策略性行为,二是为了通过交流寻求主体间的共识交往行为。这两种行为都参与了生活世界的再生产,生活世界的物质再生产与目的行为有关,而生活世界抽象符号的再生产则与交往行为中的合意有关;②[9](7)生活世界抽象的象征性结构是“通过有效知识的连续化、集团联合的稳定化,和具有责任能力的行为者所形成的途径再生产的”,也被称为生活世界的文化再生产,这一在生产过程将生活世界的文化、社会和个人与新的状况联系起来。[德] 于·哈贝马斯:《交往行动理论》(第2卷 论功能主义理论批判),洪佩郁、蔺青译,重庆出版社1994年版,第189页。具体来说,传统的形成、团结的巩固、个体的社会化等都需要在日常交往过程中即兴予以阐释才能形成合意,只有通过语言符合构筑的主体间性才能传递文化内涵;生活世界的物质再生产则不以这些情境作为目标,是有目的的集体合作活动的产物,其行为语境被功能化地固定下来结成系统性的关联。[11]174-175在此基础上,哈贝马斯根据社会整合的不同方式把社会分成生活世界和系统,也可以说是将系统从生活世界中独立出来;系统通过金钱和权力作为交流媒介来约束人的行为,在制度化的经济和行政行为中社会交往与规范、道德、合意完全无关。(8)Ibid., pp.175.然而,随着生活世界的合理化,社会系统复杂性的不断上升,肆意的系统命令使生活世界工具化,以至于影响了生活世界对社会行为的控制。[9]208这种马克斯·韦伯式的工具理性不断分化,发展到一定程度就会导致 “生活世界的殖民化”,即狭隘短视的系统渗透和入侵作为文化领域的生活世界,破坏和改造了生活世界的逻辑和秩序,而商谈理论就是哈贝马斯在诊断出现代社会的合法性危机后开出的药方。

2.商谈伦理的核心思想与基本原则

有学者将哈贝马斯思想的内在逻辑归纳为,以技术理性批判为出发点,以交往行为理论中的“主体间性和对话为核心”,再从社会哲学与政治哲学两个维度进一步探讨交往理论中的生活世界和商谈伦理。[12]312与交往行为这一概念一样,商谈也承载了哈贝马斯从语用学的维度对社会问题的思考。上文提及的交往行为的有效性主张,只是促成言语双方有效交流达成共识的一种规范和前提;当言语双方出现分歧导致交流难以继续时,或者听者对这种有效性主张所依据的理由提出质疑时,就必须进入商谈才能达成共识。所以有学者评论,哈贝马斯的商谈概念不是言语的同义词,而是在行为情境中以理性共识为目的对未达成共识的交流的 “一种反思性交流”,是“调节现代社会日常冲突的缺省机制”。[13]40

哈贝马斯的商谈并不是指随意的交谈,而是高度复杂有严格的限制条件和必须遵守“语用学预设”的商谈规则,哈贝马斯在《道德意识与交往行为》一书中将其概括为三点:1)商谈的主体是所有有言语和行为能力的人;2)商谈过程中所有人都有权质疑他人的观点,同时能真诚地提出自己的主张并表达自己的愿望和要求;3)商谈主体行使前面两点所规定的权利时不受任何胁迫或阻挠。[13]由此可以看出,商谈的有效性与商谈的主题无关,只取决于商谈主体的言语行为是否符合生活世界中主体间相互认可交往规范;这些规则不仅构筑了哈贝马斯的“理想言谈情境”,还规定了“共识何时可被当作通过论证而有效建立起来的共识加以考虑”,为日常生活中的论辩提供了评价标准和预设条件。[14]61-62

从某种意义上说,商谈伦理可直观理解为哈贝马斯将交往行为理论运用于探讨道德和伦理问题。哈贝马斯以分析道德判断中个人道德认知的价值为起点,[15]44①(9)哈贝马斯认为,交往行为所产生的规范的普遍性应扩展到整个共同体中所有有交往能力的主体,只能依靠主体间的共同性或话语语境来自行建立规范。[德] 尤尔根·哈贝马斯:《包容他者》,曹卫东译,上海人民出版社2002年版,第44页。揭示了在现代世界的社会转型过程中任何一个共同体的成员都可能面临尴尬处境:即尽管产生共同体的道德规范的公共习性已经不复存在,但人们还依据其作出道德判断,其必然结果是引发道德冲突;哈贝马斯认为,如果不想诉诸暴力,就要进入话语状态通过沟通来解决冲突,并在世俗世界建立共同的伦理观念。[15]42但是在实际操作中这一点并不容易实现,在差异明显的人之间寻求平等尊重意味着对他者的包容,而这种包容的内在要求是“既不同化他者,也不利用他者”。[15]43哈贝马斯认为,道德对行为者的行为有约束性,这种约束性源于在主体间相互承认或日常实践中“令人信服”的方式,换言之,道德的约束力源于理由;同时,道德规范具有自我关涉的性质,与行为者自身的认知有关。[15]3-4

哈贝马斯通过言语行为理论来论证道德规范的有效性,其商谈伦理的核心思想可以概括为两条基本原则:(10)这两个原则德文表述分别为Uinversalisierungsprinzip,Diskursethischer Grundsatz,在译著中多简称为“U原则”“D原则”。第一,普遍性原则,“一个规范产生效力就意味着,这一规范得到人们普遍遵守,而且当这一规则对于每个个体特殊利益产生不良后果或负面影响时,人们都能自愿接受”;第二,话语原则,“规范的有效性还在于,所有利益相关的人都能尽可能地参与商谈实践,并对规范达成一致认可。”[16]依据哈贝马斯的这两条原则,道德规范只有在商谈实践中得到所有参与商谈的当事人赞同才具有有效性,同时这种赞同必须是在平等尊重各参与者的价值取向与利益的前提下论证得出的,因为依据话语原则所表达的规范最终需要普遍性原则来论证。

哈贝马斯导入的这两条原则看似简单,实则与道德伦理研究的很多方面联系密切,哈贝马斯对其所作的说明与论证背后隐藏着“一种更高形态的伦理意识”。[17]2哈贝马斯在将交往行为理论融入商谈伦理的建构过程中,对科尔伯格的心理学理论进行了改造并作为论据。②[18]82-83(11)科尔伯格将道德意识的形成分为三个层次六个阶段,第一, 前习俗层次,通常指儿童时期能对好坏对错的文化规则作出回应,包括阶段一:惩罚和服从、阶段二:工具相对主义;第二,习俗层次,指个体不仅能遵从社会规则,而且能积极维护社会规则,个人与集体规范趋于同一化,分为阶段三:听话的乖孩子,阶段四:法律和秩序意识;第三,后习俗层次,指个体自身能界定某些道德原则或价值主张,可分为阶段五:社会契约倾向,阶段六:普遍伦理倾向。[德] 哈贝马斯:《交往与社会进化》,张博树译,重庆出版社1989年版,第82-83页。依据哈贝马斯的观点,行为主体的交往资质是交往理性形成的前提条件,③[19]105(12)有学者将哈贝马斯的交往资质(communicative competence)概括为“选择陈述性语句的能力、表达言说者本人意向的能力以及实施言语行为的能力。” 汪怀君:《人伦传统与交往伦理》,山东大学出版社2007年版,第105页。即行为主体对交往行为结构的掌握程度与行为主体的成长与“自我同一性”的形成密不可分;行为主体在儿童时期进入社会参与互动后开始理解符合化的普遍规则,在逐渐习得与各种社会活动相协调的认知能力和资质后“角色的同一性被自我的同一性所取代”。[18]87-89与此同时,哈贝马斯还从这三个不同层次导出了个体道德意识的感知,认为只有个体的自我需要通过适当转移后被允许纳入社会符号化普遍规则,自我才能在进入相互作用以外的领域,即个体的道德判断与道德行为之间出现差异。[18]94

哈贝马斯认为道德规范的商谈所提供的理由可以更有效协调共同体成员的社会行为,所以其对个体道德认知的关注是因为希望能够通过商谈伦理来解决现代社会文明的冲突。但在现代世界向多元化社会转型过程中任何一个道德共同体的成员都会面临的尴尬境地是:尽管道德规范所产生的公共的习性已经不复存在,但人们还是一如既往地用其作为道德判断的理由,这就必然纠缠在所调节的行为中带来道德冲突;而商谈伦理中话语原则就是对这种尴尬处境的一种回应。但是哈贝马斯的商谈伦理并没有就如何在当前社会中建立共同的伦理观念作深入阐述,对于人们如何进入这种理想情境,使得参与者愿意通过商谈而不是通过暴力来解决冲突或达成妥协,也只是提供了一种可供参考的大致思路。

(三)理想范式:双轨制协商机制

从上述关于商谈伦理的阐释中我们不难看出,商谈的社会功能的实现不仅关乎道德规范还与现代社会的法律规范的合法性相关。如果从康德主义出发,道德就等同于正义,而立法也同样关乎正义,只是在立法中具体表现为一个国家如何为平等保障所有人的利益而确定优先顺序。[20]同时,依据法定程序制定的实定法至少应与法律共同体所公认的道德标准相兼容,基于此,哈贝马斯从商谈伦理的角度对法律的合法性来源进行了新的解读。

1.法律的合法性来源:商谈的合意

哈贝马斯在《事实与规范之间》一书中将交往理性和商谈民主作为解决现代合法性危机的范式,他的一个核心观点是,现代社会只有通过民主才能重建法律的合法性,即只有那些由享有平等权利的主体基于商谈所形成的意见而制定的法律才具合法性。换言之,法律的合法性取决于是否符合人民主权原则下的民主立法程序,因为只有公民在这一过程中“就共同生活之规则达成理解”后所生成的法律才具有合法性,同时,法律只有与交往行为的社会整合功能相联系时才能在现代社会的公众中形成稳定的期待。[21]105在哈贝马斯看来,人权与主权之间所寻求的内在关系既不是人权的道德阐释也不是人民主权的伦理解读,他否定了康德和卢梭将主体的理性意志与自主性统合起来的观点,认为私人自主和公共自主同根同源,二者之间不是相互隶属的关系,而是互为前提而存在。[21]106,127-128哈贝马斯的这一分析路径实际上揭示的是自我立法与民主立法之间的关系。他还提出,如果与人权和人民主权相关的规范体系要充分实现其功能,就不能将人们平等享有的自由权利当作对主权者立法的外部限制,也不能工具化地将其作为实现立法目标的前提;而应将商谈程序作为形成合意的场所,即法律的合法性依赖于“一种交往的安排”,权利体系应呈现法律建制化的立法过程所需要的交往形式,确保“守法者同时也是立法者”。[22]

哈贝马斯从交往行为理论中引入适合于社会整合的现代法律规范的范畴,认为法律不仅是为了满足复杂的社会功能,还必须在道德中立的领域远离以利益为导向的个体,满足交往行动中相互理解所必需的不确定的条件,即确保有效性主张的可接受性。[21]104哈贝马斯认为卢梭关于法律的合法性主张中所强调的“实质平等”无法通过抽象的语言来定义,也就是说这种“平等地有利于所有人的”可接受性只有在合理的商谈语境中才能澄清,也只有通过交往过程中“商谈性意见形成和意志形成”才能得到有效保障;因为在理性的商谈中唯一具有强制力的是基于相关信息提出的“更好的论据”。①[21]126(13)即使得法律共同体的成员作为理性商谈的参与者必须能审视有争议的规范,考察其是否能够得到所有可能影响的相关人员的同意。同上书,第126页。从这些观点中可以看到哈贝马斯的理想言谈语境的投射,每个人都应作为共同的立法者参与到立法实践的交往过程,依据主体间性来检验有争议的规范是否应具有普遍约束力,人们支持或反对的某一有效性主张时不受外界的压力或影响,而只是通过说理来说明其所支持的主张成立;但在商谈过程中与每个人密切相关的不是个人的价值取向,而是为了追求沟通而“检验规范话语的一种认知努力”。[15]34

2.合法之法的产生:双轨制协商机制

哈贝马斯突破了长期以来将国家作为中心的社会模式,强调国家和社会之间的内在关系,正是基于这样一个前提性认知,哈贝马斯提出了双轨制协商机制。哈贝马斯将立法从政治过程中剥离出来进行分析,在对不同的民主模式进行比较后提出了一个双轨制的民主程序方案,不仅将公共领域的非正式商谈与立法机关的正式商谈联接起来,同时还将法律规范与社会现实联系起来。在他看来,政治系统既不是社会的顶点或中心,也不是社会结构的核心,而仅仅是社会诸多系统中的一个,商议性政治也只是复杂社会的一部分;商议政治与理性的生活世界中的妥协情境之间存在着内在联系,商议性的政治交往不仅依赖于生活世界的资源和自由、开放的社会,还依赖于形成舆论的各种团体。[21]375同时,在意见和意志形成后经过建制化可满足民众的期待实现社会整合,并形成一个特定的法律共同体,②[21]380(14)“它具有特定的空间界限和时间界限,具有特定的生活形式和传统。但是这种与众不同的文化认同并没有标明它作为一个公民的政治共同体的特征。”同上书,第380页。另外,哈贝马斯的商谈理论也承认国家系统与市民社会之间的边界,只是认为货币、行政、团结这三种现代社会整合的资源中团结的社会整合功能必须通过宪法框架下制度化的意见和意志形成机制和一定程度自主的公共领域才能保证;政治系统也只有通过法律与其他任何合法的行动领域进行交往才能提供解决威胁社会整合问题的路径和安全阀。①[21]372,375(15)如政治系统对经济系统的依赖就必然要求其与这些领域进行交往。同上书,第372、375页。

双轨制程序性范式实际上是将商谈伦理的适用范围扩展到所有社会组织和团体之中使其成为调节人们共同生活秩序的民主程序,其合理性来源于商谈结构或交往形式在意见和意志形成过程中的重要性。哈贝马斯的双轨制方案的核心内容在于,民主的意见和意志形成都需要非正式的公共意见的供给,“弱”公共领域的意见形成过程与“强”公共领域的意志形成过程应分属两个相互联结的阶段。(16)有学者认为,哈贝马斯对“弱”公共领域的提出是在弗雷泽的观点的基础上的进一步系统化,哈贝马斯的弱公共领域指的是市民社会非组织化的舆论载体,而强公共领域则对应的是高度结构化的政治领域,尤其是立法机关。谈火生、吴志红:《哈贝马斯的双轨制审议民主理论》,《中国人民政协理论研究会会刊》2008年第1期; Nancy Fraser, “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”, Social Text, No.25/26, 1990.其具体内容以下将进一步阐释。

(1) 公共领域的非正式商谈

在哈贝马斯看来,公共领域的非正式商谈是公共领域中分化出来的为一个感知、辨别和处理社会问题的领域,在这个领域人们既不需要把主权集中,也没有必要将其让位于国家机关和国家权力,个体则消解于法律共同体的无主题的交往之中,但这只是将人民主权从主体间性角度进行阐释,并不等于否认人民主权的观念。公共领域意见形成过程不应只是局限于人们通过选举投票后按议程召集起来进行谈判再作出决议的运作方式,因为在这种预先安排的正式程序下决策部门为公共领域的边界、时间、论辩形式、议题都作出了限制,作为公共领域的议会所构造的主要是一种“辩护性情境”,其意义在于通过辩论在不同的解决方案中作出选择,对于新问题的敏锐感知十分有限。在这种情况下就需要有一个由不受程序控制的公共领域中的“发现性情境”作为补充供给非正式的公共意见。[21]381

公共领域非正式商谈的优势还在于,这种与决策相分离的“弱”公共意见的形成不受制于时间、社会阶层、讨论议题,可以说是“无限制的交往之流”,是在 “一个由诸多重叠的亚文化公众集体所构成的开放的、包容的网络中进行的”。[21]因为尽管公共领域的非正式交往是一个完全不具组织形式的“未受驯服的”复合体,这种自发形成的组织结构比议会这种受程序调节的公共领域更容易受不平等的社会权力和结构性暴力等因素而变得压抑和排外;但是同时在一个世俗化社会中人们通过交往承认对方的权利就可以处理陌生人之间冲突,通过合作就能自行处理共同的生活中的复杂问题并能相互团结,所以这又是一种自由开放无限制的交往情境,在这里通过语言纽带连接起来的交往主体愿意共同地调节其生活秩序,人们可以更广泛商谈任何新感知的问题并促成自我理解,集体共识的形成和需求的表达遭遇的阻力要远远小于程序化的立法审议商谈。[21]

(2) 立法审议中的正式商谈

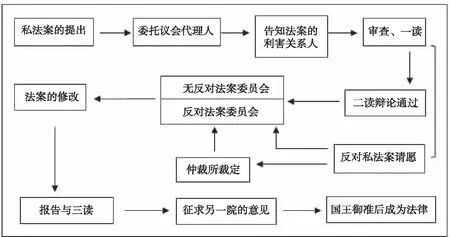

哈贝马斯的双轨制商谈机制还基于这样一种认知:商谈民主既可以用于公共领域中非正式的意见形成过程,也可以用于正式程序所支配的建制化意见和意志形成过程;而且这两种商谈之间是可以相互作用的,只有将交往程序与交往的预设建制化,以“非中心化的”途径将人民主权制度与政治公共领域边缘的交往网络联系起来,在这一过程交往主体才可基于“一种高层次的主体间性”而达成理解。[21]371换言之,只有“建制化商议过程”与“非正式形成的公共舆论”之间形成互动才能保障商谈政治的成功,以实现建制化过程中公共意见所形成的“交往之流”能通过立法过程将“舆论影响和交往权力转译为行政权力”。[21]372如下图所示。

图2 公共舆论与立法审议的互动模型 图表来源:自制

哈贝马斯对这两个层面的商谈的衔接也可以理解为,集体的行为者与个体的行为者、参与者与观察者之间的协调和相互融洽。依据哈贝马斯的观点,法律共同体中的商谈的交往模式下并不会扩展到整个社会所内嵌的政治系统之中,更不会直接干预政治机构;虽然民主意见和意志的形成过程和交往的预设都是为了通过商谈确保行政部门合法决策的合理化,但真正能决定或改变行政权的行使的只能是专门负责作出集体决议的政治系统,公共领域的交往结构只是一个可以对社会问题作出反应并影响舆论的庞大的“传感器网络”,因为通过民主程序形成的公共舆论转变为交往权力后也只能对行政权的行使提供某些参考。[21]373对于公共意见的表达,哈贝马斯所坚持的是古希腊直接民主的立场,认为公众可以不需要被代表直接在公共领域自由商谈和辩论实现由以社会为基础的公共领域对政治权力的制衡,同时通过这种双轨制协商民主可以冷却人们的激情和欲望实现理性决策。[23]

最后,哈贝马斯的双轨制协商机制实际上是在对自由主义与共和主义的民主观比较分析后的博采众长。有学者曾评价哈贝马斯的研究是致力于在启蒙思想指导之下“带领信徒开启通过乌托邦式的协商民主取代代议制的十字东征”[24],这一观点其实有失偏颇,因为哈贝马斯的观点与共和主义和自由主义都存在一些共通之处,似乎更像是直接民主和代议制的调和而成的第三种民主模式。[20]自由主义通常认为,国家和社会之间的缺口是无法消除的,只有通过民主过程的沟通才能实现权力和利益的平衡,民主意味着基于平等选举的代议制下的利益妥协;而共和主义则倾向于认为,国家与社会是一体的,共同体通过公民的集体意志行事,民主就是政治化的社会的自治组织媒介,依托于公民的共识而实现社会整合和“伦理政治的自我理解”;[21]368-369哈贝马斯表现的是一种折衷的立场,国家既不是自由主义的“经济社会之监护人”,也不是共和主义的“伦理共同体”,其所提出民主概念的核心在于商议性的程序,这一程序旨在保证信息的流动和对信息的处理的不受阻塞的前提下建立“自我理解性商谈和正义性商谈之间的内在关联”,使得立法所依赖的正当程序和交往预设中应确保制定规范的理由可通过程序形式呈现出来;也就是说,实践理性与人权的普世性和共同体的实质伦理无关,只存在于社会交往过程中交往行为的有效性所要求商谈和论辩的规则和形式之中。[20]

哈贝马斯的协商理论可谓内容宏大包罗万象,囿于笔者所掌握的文献和学科视角的限制没有一一展开,但本节所阐述的内容已经可以一定程度管中窥豹。如前文所述,哈贝马斯的协商民主理论与其早期的交往行为理论和商谈伦理一脉相承,商谈伦理是交往行为理论的进一步延伸,而协商民主则是商谈伦理的实践面向,哈贝马斯不仅在规范层面上定义了交往行为与商谈伦理,阐述了商谈应遵循的有效性原则与“理想言谈语境”的构成,基于此还提出了产生合法之法双轨制商谈的程序性的范式——即立法审议中的正式商谈与公共领域的非正式商谈。同时,哈贝马斯所构造的这一双轨制的范式对于如何让生活世界中少数民族的自治权利获得公共领域的认可,上升为制度化的单行条例立法的变通权限提供了一种新的解读方式。

三、单行条例审议过程中变通程序的协商空间与实践探索

哈贝马斯的协商民主思想为我们勾勒了一幅和谐世界的美好图景,但其可操作性也一度遭受质疑,福柯曾评价哈贝马斯的理论只是一个“交往的乌托邦”,布尔迪厄也认为其只是一种“乌托邦现实主义”的善意愿望,但是哈贝马斯却一直坚持他哲学家所特有的终极关怀并乐观地对此作出回应,认为乌托邦与幻想的不同在于,幻想是永远无法实现的无根据的想象,而乌托邦则始终蕴含着希望,不仅承载着对一个与现实不同的未来的向往,还可以为开创未来提供精神动力。[25]123我们不必僵化地遵循哈贝马斯的规范性定义而陷入对概念与方法论之争,因为任何实证分析与理论研究之间必然存在张力;我们可以将其协商民主理论作为一种宏观的指导思想运用于单行条例的立法实践中,从经验层面将法的制定者与观察者的两个维度结合起来,以交往行为理论来审视变通条款的合法性预设,在商谈中凝聚社会共识形成厘定单行条例的变通权限的合力。

(一)单行条例立法审议过程中协商的制度空间

民族自治地方在依据宪法和民族区域自治法行使自治权进行变通立法时,通常会遇到中央与民族自治地方之间的权力配置和利益分配的难题。目前,我国五个自治区的自治条例均尚未出台,自治区层面除了几部“变通规定”和“补充规定”以外,依据立法法规定的法定程序制定的单行条例也没有实现真正意义上零的突破。从制度层面来说,其原因主要是在于立法程序中的报批制与“自治”的紧张关系,即民族自治地方人大的可依据当地的政治、经济和文化特点制定自治条例和单行条例,可在不违背宪法和法律基本原则和对民族自治地方的专门规定时对上位法作出变通,但同时又规定必须经上一级人大常委会批准后才能生效。而且鉴于我国民族自治地方事权和自治权限也难以划分明确,通过协商民主在立法审议过程中构建单行条例变通权限的具体边界显得更为迫切。

结合民族自治地方关于自治立法的有关规定(17)根据我国立法法第17条的规定,单行条例的审议和表决程序主要是依据地方组织法的规定和参照立法法中关于全国人大和全国人大常委会立法程序。,民族自治地方人大对单行条例的立法审议程序大体可具体概括如下:首先由提案人在全体会议上对议案作出说明,再依次须经由各代表团审议、有关的专门委员会审议并提出修改意见、法制委员会审议并汇总修改意见提交修改稿和审议结果,最后由主席团会议通过后提请大会表决;主席团在必要时还可以召开代表团团长会议或召集代表团推选的相关代表进行讨论,而且如审议中有重大问题须要进一步研究,大会全体会议经主席团提出后可授权人大常委会再进一步审议做出决定或修改,并将结果向自治区人大下次会议报告。

当然,这一流程还不是单行条例立法审议的全部,因为通常在交付民族自治地方人大审议之前还须经民族自治地方人大常委会审议。由于民族自治地方人大闭会期间只能向常委会提出单行条例草案,提案人必须先将单行条例草案提交常委会办公室,常委会的有关工作委员会向主任会议提交审查意见后,由常委会主任委员会决定是否纳入常委会会议议程;如果单行条例案一旦进入议程,则由提案人在常委会全体会议作出说明后再由分组会议审议。有的民族自治地方还可能要求专委会提出审议报告,最后由法制委员会提出草案修改报告和草案表决稿提请常委会审议决定是否提请民族自治地方人大审议。(18)此处综合了《伊犁哈萨克自治州制定单行条例程序规定》第11条至第14条,《湘西土家族苗族自治州人民代表大会立法程序条例》第10条、第11条中的有关规定;《博尔塔拉蒙古自治州立法程序规定》第26条,第30条。另外,单行条例立法审议还有一个不容忽视的关键环节就是提请上一级人大常委会批准。民族自治地方在本级人大审议通过后应在法定期限内向上一级人大常委会上报单行条例文本及其相关说明材料,上一级人大常委会主任会议在将报批的单行条例纳入议程之前通常会先征询涉及民族事务的专委会的意见,并由其向主任会议提出审查意见和在常委会会议上对单行条例进行说明,以及整合修改意见提出批准表决的草案,(19)此处综合了《吉林省人民代表大会常务委员会批准民族自治地方自治条例和单行条例工作程序的规定》第9条,第11条,第14条,第15条;《四川省民族自治地方自治条例和单行条例报批程序规定》第4条,第5条,第11条。最后再由主任会议提请常委会全体会议表决通过后单行条例才得以正式获批和颁布实施。

单行条例立法审议过程的烦琐和复杂常被视为是强加给民族自治地方自治立法的负担,但实际上这同时也为公共领域的非正式商谈的嵌入提供了广泛的制度空间。一方面,在立法机关的正式商谈过程中,与其他法案的审议一样,单行条例立法的商谈中也包含大会全体会议、联组会议、代表团会议、分组会议、法律委员会会议、有关专门委员会会议几种常规形式,对于法案中的重大问题,人大主席团常务主席还可以另行召集各代表团团长或由代表团推选的代表会议。另一方面,在审议法案的过程中立法机关还通过组织各种会议与立法机关以外的其他主体进行非正式的商谈,这种形式也被学者称为“组织外交涉”。(20)详见载于《河北法学》2016年第2期的陈多旺:《通过交涉的议决——对全国人大及其常委会立法审议程序的检讨》一文。在代表团会议和分组会议审议时,提案人会派人列席听取意见和回答询问,审议是还可根据需要要求其他有关机关、组织派人介绍情况;在涉及民族事务的有关专门委员会和法律委员会审议时,不但可要求有关机关和组织派人说明情况,还可以邀请相关的专家和代表列席发表意见,并通过座谈会、听证会以及论证会等形式征求非特定主体对条例草案内容的意见。在协商的方式上,除全体会议是单向度的主题发言为主外,其他的会议中参会人都可以进行双向度的交流讨论。从上述规范分析中可以看出,立法审议过程中存在广泛的协商空间,单行条例的提案主体与本级人大常委会的工作机构、有关专委会、法制委员会之间存在协商的可能,民族自治地方人大常委会与上一级人大常委会的工作机构、有关专委会、法制委员会之间也存在协商的可能,同时,这两级人大常委会还与其他政府部门、国家机关和社会组织等也有协商的可能。

从宏观架构而言,建构民主协商机制首先必须明确协商主体。自治区的单行条例立法过程中与自治区层面、与全国人大常委会、中央层面的协商尤为重要。在自治区,人大在行使自治权制定单行条例调整内部的各种现实问题时,通常会遇到如何让国务院有关部委让利放权的难题,而且如果作为中央层面主体没有充分承认民族自治地方的自治权利并出台的相应的实施细则提供指导,自治区的单行条例的立法和自治权的行使就难以顺利推进。尽管从民族区域自治制度在我国发展历程中可以看到中央与地方一些良性互动的因素,但是如果客观全面地分析,民族法规体系建构过程中也存在一些不容忽视的问题。在立法实践中中央与地方也存在着断层,中央配套立法的滞后在一定程度上影响了民族自治地方自治立法的推进,民族自治地方在自治立法方面注重与上位法的一致性,缺乏对地方现实的考虑。所以自治区与中央层面的协商对于民族区域自治制度的贯彻实施有着重要价值,而且二者之间也还存在较大的商谈空间。

而对于自治州和自治县的单行条例立法而言,与省一级人大常委会的协商至关重要。在我国现有立法体制下,辖有民族自治地方的省、直辖市和自治区享有结合实际情况执行上位法的执行性立法权、对地方事务的创制性立法权、对上位法立法空白事项的先行立法权,而且对民族自治地方的自治立法需要上报省一级人大常委会批准。民族区域自治法中的一些概括性规定也可以从某种程度上为地方的贯彻实施提供一个宽松的氛围,对于自治州和自治县的单行条例立法而言,关键还在于辖有民族自治地方的省一级实施民族区域自治的配套法规能否结合地方实际发挥地方的主动性,给予民族自治地方立法机关和批准机关予以明确的指引和充分的保障。在2015年新修改的立法法授予了所有设区的市和自治州地方立法权,明确规定由各省、自治区人大常委会在综合考虑所辖设区的市、自治州的“人口数量、地域面积、经济社会发展情况以及立法需求,立法能力等因素”后确定其开始制定地方性法规的具体步骤和时间。省一级地方的积极性的发挥不仅可以使这些新授权的地方立法主体切实享有地方立法权,对于自治立法也有不可小觑的重要意义。从各省所辖民族自治地方的立法规定或条例的内容来看,也以省一级为单位呈现出一些不同的特点。比如,内蒙古所辖的鄂温克族、鄂伦春族、莫力达瓦达斡尔族三个自治旗的立法条例内容几乎完全一致,只是2003年颁布的鄂温克旗的第29条关于自治法规公布应标明制定机关和批准机关和相应的日期的规定合并到了2004年颁布鄂伦春旗立法条例的第25条和莫力达瓦达斡尔族自治旗的第24条。这样的例子并不是个案,在其他省、自治区也有类似情况。这一方面说明自治立法在省一级行政单位内部的协调统一,另一方面也说明省一级地方在保障民族自治地方权益方面有一定的自主空间。

基于此,如果要建构一种有效的商谈机制,单行条例的报批机关必须将民族自治地方的立法机关视为平等协商主体并充分尊重民族自治地方的特殊性地位。民族自治地方与中央的关系应有别于一般的地方行政机关,因为依据我国宪法的规定,民族自治地方实际上有双重属性,民族自治地方既是国务院统一领导下的地方行政机关,同时,也是少数民族行使自治权的最主要载体。民族自治地方的自治机关是少数民族公民权益和共识的集合,其作为与上一级国家机关平等协商主体的合法性是内在自生。对这一平等的协商主体地位的确认无关国家主权,而只是在处理少数民族地方事务过程中权衡各方利益的一种方式。

(二)单行条例报批环节中商谈的实践样态

从上述立法审议的流程可以看出,单行条例草案的审议与一般地方性法规的审议最主要的区别在于,民族自治地方人大审议通过后还有一个烦琐的报批程序,上一级立法机关还会结合草案内容进行审查和讨论是否应表决通过或提出修改意见。虽然上一级人大的有关专门委员会和法制委员会对单行条例草案进行的会议审议无权通过该议案,但这两个审议环节中所作出的审议报告或审查情况说明、审议结果、修改情况汇报等会印发全体会议,而且这两个机构还可能负责起草单行条例草案的最后批准决议的表决稿,其态度和立场一定程度影响大会对单行条例表决结果。诚然,这些正式印发大会的审议材料主要是为议事机关全面客观地理解和评价单行条例草案的内容服务的,但对这些审议中通报的审议意见和报告的系统性梳理还是可以让关注民族自治地方单行条例立法相关研究的学者从外部观察和了解立法审议程序的真实运行方式和法条背后蕴含的立法精神。基于此,以下笔者将结合从中国法律法规信息库检索到的相关背景资料,(21)笔者从中国法律法规信息库的检索到单行条例中有近百余份另附有立法相关资料,经梳理发现这些相关资料为2010年至2016年提案人在大会全体会议作出的制定单行条例的说明,批准决议或修改决定以及各专委会和法制委员会对单行条例的审议结果报告和审议意见。解读在报批过程中民族自治地方及其立法机关与上一级立法机关是如何通过协商促成单行条例法案的出台的。

1.立法审议中的正式协商主体:各专委会、政府部门、党委

民族自治地方人大制定的单行条例须报上一级人大常委会批准后生效,但与设区的市报批的地方性法规的合法性审查不同,在这一过程中不是省级人大的法制委员会而是各专门委员会扮演着重要角色,尤其是涉及民族事务的专门委员会。从各地的立法实践和立法规范中可以看出,在报批之前,自治州和自治县人大为了保证报批的单行条例能在省一级人大常委会上顺利获得批准,在本级常委会编制年度立法计划草案和法案起草阶段,以及在本级人大审议通过单行条例草案之前都会提前与省一级涉及民族事务的有关专门委员会进行沟通,并邀请报批机关涉及民族事务的委员会或常委会其他工作机构介入参与整个立法过程并反复征求其意见,以便于省一级人大常委会的有关专委会“提前介入、协调指导”。(22)详见《辽宁省人民代表大会及其常委委员会立法条例》第44条,第45条。以《文山壮族苗族自治州水工程管理条例》的修订为例,在自治州人大着手修订条例的过程中,云南省人大的民族委员会就一起参与实地调研,与州人大、州政府及其有关部门一起对条例的修改进行论证。(23)详见云南省人民代表大会民族委员会“关于《云南省文山壮族苗族自治州水工程管理条例(修订)》审议结果的报告”,2010年3月23日在云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议上。与此相类似的,在《岫岩满族自治县饮用水水源保护条例》的起草过程中辽宁省人大的民侨外委的领导更是四次到该自治县实地考察和沟通意见,通过“精心指导和严格审查”来保障该条例的科学性。(24)详见辽宁省岫岩满族自治县人大常委会“关于制定《岫岩满族自治县饮用水水源保护条例》的说明”,2015年5月19日。更有甚者,个别省一级的民族事务委员会在指导自治县单行条例立法的过程中还有“逐条逐句帮助论证修改”的情形。(25)详见云南省人民代表大会民族委员会“关于《云南省新平彝族傣族自治县水资源条例》等5件单行条例审议情况的报告”,2015年3月25日在云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议上。

当然,其他相关专门委员会也可能对单行条例的出台有重要影响,具体因民族自治地方所分布的省一级行政区域不同而有所差异。青海省单行条例的审查意见就主要是各专门委员会根据职责分工分别负责不同法规的审查工作。海西蒙古族藏族自治州在本级人大常委会的审议该州的《城镇市容和环境卫生管理条例》的过程中就专程赴西宁征求青海省人大的财政经济委员会的意见进行修改后州人大常委会才审议通过提交州人大。(26)详见海西蒙古族藏族自治州人大常委会“关于《海西蒙古族藏族自治州城镇市容和环境卫生管理条例》的说明”,2010年5月24日在青海省第十一届人民代表大会常务委员会第十五次会议上。而该州起草的另一部单行条例《藏传佛教事务条例》的草案则是在州人大常委会初审后就上报青海省人大的民侨外委并根据其修改建议作出修改,但在这种提前介入的情况下,在单行条例正式上报后上一级人大的专门委员会审查过程中还将在表决稿中提出修改建议。(27)详见青海省人大民族侨务外事委员会“关于对《海西蒙古族藏族自治州藏传佛教事务条例》的审查报告”,2010年5月24日在青海省第十一届人民代表大会常务委员会第十五次会议上。在民族自治地方单行条例立法过程中这类情况普遍存在,这实际上使得在单行条例的最后批准程序一定程度上前置了。

此处必须进一步强调的一点是,不管是自治州和自治县人大常委会征求省级人大涉及民族事务委员会还是征求其他专委会意见,这些委员会的介入及其所提出的修改建议都不只是代表委员会内部成员的意见,而是一种多层次的协商的累加。因为通常这些条例草案还会被送交其他相关部门和专家征求意见,省一级的委员会是对这些征求意见稿认真讨论后才与州人大常委会进行沟通和提出修改意见。在法案审议过程中民族自治地方的立法机关除了要与涉及民族事务的专门委员会进行协商,还必须与其他专委会、党委、政府部门和机关等进行积极沟通。

在法案到法的这一过程中,利益协调最集中的还是在上下级政府的各个部门和机关之间,而且单行条例的变通规定中更是可能会对涉及上级国家机关既有的职责权限划分的再调整。省一级人大各专委会的提前介入所辖民族自治地方的单行条例立法在进行立法指导的同时,主要还是为了加强与省一级各政府部门和有关单位的协调和沟通。如在连山壮族瑶族自治县制定《森林资源保护管理条例》的过程中,广东省人大民宗委提前介入,将条例的草案文本发送至广东省法制办、发改委、财政厅、环保厅、林业局等多家省直属单位征求意见后再反馈给自治县人大常委会。(28)详见“关于《连山壮族瑶族自治县森林资源保护管理条例》的审查报告”,2014年11月24日在广东省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议上。不仅在民族自治地方人大审议通过之前需要与政府各相关部门和机关协商,而且即便是在审议通过正式报批后还持续需要进行沟通协商。例如,恩施土家族苗族自治州在提请湖北省人大批准《星斗山国家级自然保护区管理条例》后,湖北省人大民宗委向省法制办、环保厅、林业局等有关部门征求了意见,并召开了立法协调会,与省法制办和林业局就条例草案中与执法主体有关的问题进行了磋商达成共识才将民宗委的审议意见提交省人大常委会表决。(29)湖北省人民代表大会民族宗教侨务外事委员会“关于《恩施土家族苗族自治州湖北星斗山国家级自然保护区管理条例》的审议意见”,2010年7月16日湖北省第十一届人民代表大会民族宗教侨务外事委员会第二十七次会议上。

另外,依据我国立法法与各地关于立法程序的规定,党委不直接参与单行条例的立法审议和报批,但是在辖有民族自治地方的省一级专门委员会的审议或审查报告中却频频出现“党内送审稿”与“党内送审稿修订本”这类的字眼,使我们不得不将目光聚焦在党委的协调功能上。这方面表现较为突出的是云南省,以其所辖的西双版纳傣族自治州的《城镇市容和环境卫生管理条例》的修订为例,州人大在综合各方意见形成条例的修订稿后先将其报州党委,在征得州党委同意后再由其将条例的“党内送审稿”报送省党委,而省党委则再将这一党内送审稿转交省人大民族委员会研究,在广泛征求省人大和政府的意见和结合自治州层面的意见后形成该条例的“党内送审稿修订本”;该草案经由省人大常委会党组审查后再报省委,最后自治州人大在省委批复同意这一修订草案后才依据法定程序审议通过并报省人大常委会批准。(30)云南省人民代表大会民族委员会“关于《云南省西双版纳傣族自治州城镇市容和环境卫生管理条例(修订)》审议结果的报告”,2010年3月23日在云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议上。可见,即便是法律法规对此也都没有明确提及,党委在单行条例立法审议中的协调作用也不容小觑,征求党委意见也是单行条例立法审议正式协商中的一个核心环节。

2.立法审议中的非正式协商主体:专家学者、社会民众

一般认为,公众参与立法的活动主要集中在草案的起草过程中的前期调研,但其实在审议过程也存在一定程度的非正式的对话和协商,一些民族自治地方立法审议程序都要求立法机关向社会公开征集单行条例草案的意见,各专家学者、利害关系人、社会民众所反馈的意见能一定程度上间接影响单行条例的审议结果。

专家学者在立法审议中一定程度充当智囊团的作用。虽然单行条例的提案主体通常包括民族自治地方人大主席团、常委会、各专委会、政府、一定数量的代表联名,有的地方甚至还有法院和检察院,但在自治立法实践中由本级政府部门起草单行条例占多数。同时,即使是其他提案主体组织起草的法规草案,在广泛听取各方意见的过程中相关政府部门的建议都是必须要加以考虑,而专家学者的中立地位和专业知识可以在一定程度上抑制政府主导立法所产生的部门利益倾向。专家在自治州、自治县单行条例报批过程中的商谈主要通过参与省级人大涉及民族事务的专委会组织召开的论证会来实现。在黔南布依族苗族自治州人大审议通过《促进茶产业发展条例》之前,贵州省人大民宗委和法制委协助州人大常委会在贵阳组织召开了省级层面的论证会,在这个论证会上除了有贵州省人大相关专委会和省直属相关部门负责人出席外,还邀请了有关专家出席并对该条例草案进行了论证,自治州人大常委会也结合论证会上的意见和建议对草案进行了修改。(31)关于《黔南布依族苗族自治州促进茶产业发展条例》的说明;贵州省人民代表大会民族宗教委员会关于《黔南布依族苗族自治州促进茶产业发展条例》审结果的报告,2014年5月13日在省十二届人大常委会第九次会议上。这些专家参与立法过程中所表达的见解不仅推动了法案内容的完善,也为该条例案正式报批后顺利通过省人大常委会的审议打下了坚实的基础。

相比专家学者,社会公众在立法商谈中的参与程度和深度都相对较低,在协商过程中的声音也更为微弱。然而,对于单行条例实施而言,与少数民族民众的商谈实际上比专家学者能带来更为深刻的影响,特别是在一些关乎少数民族切身利益和权利的立法方面。因为如何平衡各个主体之间的利益关系是单行条例立法必须要解决的问题,这也是各地的立法程序规定中都强调在审议之前和审议过程中都必须要采取多种形式广泛征求意见的原因所在。然而,一般公民参与立法的途径和渠道相对有限,专家学者可能受立法机关委托独立起草单行条例,或受邀请共同参与起草过程,或是作为第三方提出参考意见,而一般民众主要依靠立法机关将立法审议中的有关信息面向社会媒体信息公开或使通过座谈会的方式征求意见。如湖北省人大民宗侨外委员会在收到所辖自治县人大常委会报请批准的《长阳土家族自治县学校安全条例》后,将该条例分送省政府有关部门和机构以及省人大常委会的立法顾问征求意见后,并通过座谈会的形式听取了自治县一级的人大常委会、政府有关部门和省人大代表的意见和建议,以及一些学校的教职员工和学生家长的看法。(32)湖北省人民代表大会民族宗教侨务外事委员会关于《长阳土家族自治县学校安全条例》的审议意见。而且从这些立法审议材料看,立法机关的广泛征求意见大多是对于当地一般社会民众统一发布的,专门邀请法案的利害关系人介入参与协商的相对较少;更为重要的是,即使社会民众在立法审议阶段有机会参与,参与效果和意见的采纳也存在不明确之处。

尽管专家学者和社会民众在立法审议中参与协商的过程处于边缘地位,其所表达的观点和立场对于立法机关意志的形成也不具有任何强制性,这可能也还不完全符合哈贝马斯所强调的无组织的匿名的公共领域的非正式的商谈,但这仍然是公共领域发挥影响的一种方式,也只有通过这种参与和表达才能逐步消解公共领域的立法商谈和非正式商谈之间的鸿沟。

(三)单行条例变通程序商谈构建的改良方向

从上文中对规范层面和实践层面的梳理来看,民族自治地方的单行条例立法审议和报批环节绝不只是上传下达的公文往来或是科层化的行政职能,而是一种需要通过多层次、多维度的协商才能妥善解决的利益权衡的综合考量。我国宪法和民族区域自治法对民族自治地方的自治权限的划分具有概括性和抽象性的,中央层面与自治区之间,辖有民族自治地方省一级与自治州和自治县之间在财政、税收、贸易、投资、金融等具体事务的权限方面有争议很正常,但是这种权限争议必须有妥善解决的渠道或沟通协商机制。在单行条例的立法审议过程中通过协商建构变通权限所需要的制度化的程序来保障,但首先还必须明确这一制度设计所应具备的一些基本属性。

一方面,应重新审视民族自治地方与上级国家机关的关系,保障二者作为交往主体的平等性。因为与一般的行政区域不同的是,民族自治地方的自治机关既是在中央统一领导下的一级地方机关可行使地方行政机关的职权,同时又依据宪法和民族区域自治法享有广泛的自治权。而且我国民族区域自治法中也有专章规定“上级国家机关的职责”,对于民族自治地方的“自治权” 的调整也是基于自治权力与自治权利两个维度展开:作为自治权力,民族自治地方受上级国家机关的监督制约,以保证权力不被滥用,作为自治权利,民族自治地方需要通过上级国家机关履行帮助义务来保障,同时,自治机关可依法采取积极措施作出适当变通,以抵御上级国家机关的不作为对民族自治地方合法权益的潜在风险,所以二者之间不是上下级的命令与服从的关系。这也就意味着在实践中必须摆脱两个认知误区,民族自治地方自治机关不应把上级机关对民族自治地方的帮助作为一种法外开恩而感激不尽;同样,上级国家机关也不应把自治机关提出的一些合理要求视为“争权夺利”的地方保护主义,或以市场经济下“公平竞争”为由而推卸应尽的帮助义务。[26]民族自治地方自治权的行使关乎多方利益的协调,但是在平等交往的理念之下能促进双方努力寻找共识,实现互惠互利的现实目标。正如2015年习近平主席在接见少数民族基层代表时所指出的“全面实现小康,少数民族一个都不能少”,[27]民族自治地方的发展关乎整个国家的利益,民族自治地方的落后和分离也必然影响国家的繁荣和稳定。如果上级国家机关与自治机关之间能通过交往理性下的沟通和协商来解决变通立法中的分歧,也必将最终促进国家法制在民族自治地方的有效融合。

另一方面,为确保不同观点的有效表达,应增强审议程序中的交涉性。正如哈贝马斯所看到的,立法的过程就是一个利益表达和沟通协调的过程,而主体间的相互理解需要通过以语言为沟通媒介的交往行为中的有效表达来保障。哈贝马斯的主体间性和商谈规则实际上可以通过 “交涉性”来理解,交涉就是一个讨价还价的谈判过程,同时也是 “一个彼此认知、相互妥协和理性选择的过程”;而立法程序的交涉性就是指立法过程的参与者能依据法定程序充分辩论和协商,最终达成各方都能接受的妥协方案,实现决策结果的双赢性。[28]交涉性的强弱在很大程度上决定了议案能否得到充分的讨论,还可以反映出立法程序的内在活力。从上文可以看出,单行条例的立法实践中重在事先非正式的协调,在审议过程中反而缺乏法案辩论维度,这虽然有利于确保法案的顺利通过,但也一定程度上使得协商过程和协商内容不够透明。然而,由于不同文化的差异,上级国家机关以及民族自治地方内部都可能存在不太认可少数民族群体在各自的生活世界中固有的自治权利的情形,甚至认为这种权利的主张是夸大其词的,以至于对于这种分歧所产生的争议都没有第三方或仲裁机构能够有效调解。所以在审议过程中如何让少数民族生活世界中所形成的多元的价值观真正能有机会进入公共领域的正式辩论和商谈,对于自治权利和变通权限的共识的形成十分重要。

四、变通程序商谈构建的经验与启示:英国私法案的立法程序

在立法审议过程中建构单行条例的变通权限需要有制度化的程序设计来保障民主协商机制,这种制度化的程序具体应该如何构建需要立法实践中长期的积累和摸索,这里试图从一个比较法视野为此寻找一个可供参考的模型,以期能对此有所助益。西方的议会制起源于平等的商谈,议会的重大功能之一就是为对立的不同意见提供辩论的场所,直到通过商谈找到彼此较为满意的解决方式。英语中议会“parliament”一词就源于法语“parlement”,原初含义就是指“谈话”,曾被用于描述法国国王与教皇之间的正式会谈,在13世纪被用于指英国国王亨利三世召集贵族成员进行会谈,此后才逐渐演变为现在所泛指的制定法律和讨论国家重大问题的专门机构。[29]223“议会之母”英国的议会立法一直是学界关注的焦点,学界对英国立法体制关注最多的是法案在议会的审议流程,也就是通常理解的两院的三读程序,对于不同类型的法案如公法案(Public Bill)、私法案(Private Bill)、混合法案(Hybrid Bill)之间在立法程序上的差异很少关注,对于私法案的基本特征、价值和意义更是缺乏历史维度的深入阐释。

私法案立法旨在“在通用法律之外更多地赋予、或与通用法律相矛盾地赋予任何一个人或群体以特别的权力或优惠”。[30]511换言之,私法案是议会为了调和已制定的法律的普遍约束力与某一地方、团体或个人的特殊情况之间存在的矛盾而作出的一种平衡和灵活变通。私法案内容大多是要求议会在法律之外授予提案人特定权力或豁免特定义务,与公共利益无太多直接关联。英国议会的这种超出一般法律规定特别授权的立法模式能否给我国民族自治地方的变通立法带来新的思考呢?基于对这些困惑的探究和思索,这里将先从私法案历史发展脉络和立法程序入手,并结合对下议院官网最新审议的私法案的研读,以期对于私法案立法的实质有一个理性的认知,最后再进一步考察私法案立法程序中的利益权衡与商谈机制。

(一)英国私法案的历史演进与授权变通之理

私法案是由特定的利益主体以请愿的方式向议会提出主动申请来寻求一般法律规范之外的保障或授权,但是公法案与私法案的界分也不是绝对的,有时政府法案可能会被认为对特定的利益群体和地域有影响,这时就会采用混合法案的形式提出。(33)当公法案涉及特定的私人权益,或私法案涉及公共政策,此时该法案被视为混合法案,混合法案的立法程序上既要议会两院三读同意,又要与私法案立法一样征求受法案影响的民众的意见。可以说,英国的公法案被广泛用于制定调整社区的公共利益的公共政策,可以直接由议员提出;而私法案则不包含任何的公共政策的特征,只影响特定的人群或地域,通常由个人、社团、特定机构、商业公司等向议会提起。

1.英国私法案的起源与发展

追本溯源,英国的私法案和公法案都起源于中世纪的议会向国王请愿申述冤屈的传统。[31]当时人们向普通法院申诉冤屈和不满得不到救济,人们就开始向国王请愿,当时这种受理和审理请愿的活动更多是一种司法行为而不是立法行为。在金雀花王朝,为了解决一般性的法律规定可能对个人造成的不公正,经国王特批后请愿者可以不必遵守某些法律,王室的信函中有大量专利法令和密封敕令,对那些在法律程序中受阻的人的特别授权。[32]

在亨利四世在位的时候,大量的请愿开始在下议院得到解决。早期的议会为保障私人利益的特别法令与为纠正不公而做出的司法判决在形式上和内容上都存在较大的趋同性。与此同时,衡平法院分担了议会的很多司法救济功能。在司法和立法的界限明确以后,提交议会的请愿不再仅是为了在衡平法院寻求救济,而开始更多地用于立法救济;请愿通过下议院提交国会,议会就请愿而发布的命令,这些命令就是只适用于私人个案或某一地方的特别法令。议会制定私法案的过程一定程度上保留了古代司法和立法相混合的特点。[33]这一点从 “Bill”一词的词义解释中还能找到一些印证,在《牛津法律大辞典》和《布莱克法律词典》中该词有两层含义,可指诸多不同形式的书面起诉状,包括普通法院的起诉文书或衡平法院原告的控诉状,以及向下议院和国王提交的请求。这种请求就是最初的立法建议。在这一含义的基础上衍生出了该词的第二层含义,议案,即提交给议会审议的立法建议草案。(34)[英] 沃克:《牛津法律大辞典》,李双元等译,法律出版社2003年版,第117页; Bryan A. Garner ed., Black’s Law Dictionary, Thomson Reuters, 2009, p.487.

私法案在17世纪安妮女王执政时期开始大量涌现,在乔治三世在位期间迅速增长,其数量甚至远远超过了议会的一般立法。[31]因为在1680年“光荣革命”之后英国国内的政治力量对比发生重大变化,议会开始成长为稳定性的政治力量并拥有较高的权威,同时,下议院的议事规则、法案起草,以及游说议员等事项也逐渐为民众所知晓;其结果是,之前通过庄园法庭或衡平法院批准的圈地协议开始转向法制意味更浓的私法案立法程序,一旦议会审议通过私法案,就相当于普通法的判例,属于一种准法律的创制行为。(35)彭錞:《英国征地法律制度考察报告——历史、现实与启示》,载《行政法论丛》第14卷,法律出版社2011年版,第101页;马华等:《中国式家庭农场的发展:理论与实践》,社会科学文献出版社2015年版,第73页。

一直持续到19世纪,英国议会通过了很多私法案,这些私法案可以分为两类,在个人事由方面,主要是归化入籍、离婚许可以及房产或遗产争议等,而在地方事由方面,主要涉及地方公共工程和实业公司,如河道的扩建、修建铁路、新建码头、海港、供水系统,新建钢铁厂或纺织厂等相关事务等。(36)Richard Kelly, “Private Bills in Parliament: House of Commons Background Paper”, House of Commons Library, Parliament and Constitution Centre, January 7, 2014, http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06508, January 24, 2018.当时很多全国性法律无法满足19世纪后半叶的工业时代和社会变迁的需求,而很多较大城镇的市政官员热衷于操控议会选举却无暇顾及改善城市的发展条件,新的地方机构不断通过私法案授权承担改进地方的某些市政工作,(37)P. E. “Municipal Origins. An Account of English Private Bill Legislation Relating to Local Government, 1740-1835; with a Chapter on Private Bill Procedure. By Spencer Frederick H.”, American Political Science Review, Vol.6, No.4, 1912.当时地方的大部分基础设施建设都是以地方提交的私法案的方式实现的;[34]474在19世纪后私法案基本取代了特许状(Charter)成为地方机关请求议会授予地方某些权力的主要方式。[35]对于19世纪的苏格兰人而言,私法案就意味着提案人、证人和地方的民众必须长途跋涉才能在威斯敏斯特参加议会的审议程序。为了改变这一状况,英国议会1899年通过了《私法案程序法》(苏格兰),这一部法律的颁布被认为是苏格兰地方立法发展的第一步;尽管在英国实行权力下放后已经将威斯敏斯特议会对很多私法案的审查权下放到苏格兰议会,但对于保留事项的临时法令的起草和确认至今仍然需要经过英国议会同意。(38)在苏格兰地区实施类似于私法案立法的临时法令申请制度,由国务大臣审核后颁发临时法令,再经英国政府向议会提交临时法令确认法案,议会批准后生效。House of Commons Information Office, “Order Confirmation Bills and Special Procedure Orders UK Factsheet L9 Legislation Series”, August 2010, https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/l09.pdf, January 20, 2018.

随着地方立法需求的不断增长,私法案立法程序显得复杂烦琐又颇费财力和时间,后来在此基础上发展出了相对简便的法令确认法案、临时法令和特别程序法令等。在英国1992年的《交通与工程法》、1986年的禁止近亲结婚的《婚姻法》等法律的颁布实施以后,私法案所涉及的很多事项都已经逐步通过一般性法律进行规制。目前,绝大部分私法案主要用于地方机关或其他法定机构向议会争取更多的权力以便更好地履行职能。

2.英国私法案中的地方授权变通

从英国私法案自15世纪持续至今所产生的积极影响来看,私法案为英国社会的发展和文明的演进提供了突破口。实际上,私法案在英国近代央地关系的发展和法制化进程中留下了浓墨重彩的一笔,对于美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等英美法系国家也影响深远。具体来说,私法案为地方自治机关根据地方实际需要灵活执行国家法律提供了合法空间,促使英国的央地关系能不断改良适应社会发展的新的需要。尽管私法案形式上是议会审议通过的法律,但如果从私法案历史进程中所扮演的角色来解读,私法案有着深刻的地方立法内涵和意蕴,最直观的表现为提案主体多为地方机构,法案所涉及事项也主要是地方自治机关的权限范围的调整,其适用范围更是非常有限;从立法实际效果上看,私法案不但推动了地方自治的发展,还为国家立法提供了重要地方经验。

一方面,私法案为地方自治机关提供了明确授权。英国的私法案中有很多与议会通过专门立法设立的独立于政府部门的法定机构(Statutory Corporation)密切相关。在英国各级地方政府的法律地位相当于法人,而法人经法律的明白授权后才产生默示的合法权力。[30]337在英国地方有很多依据法律授权独立运营的法人机构,这些机构在为地方提供公共服务和进行公共管理方面发挥着重要作用,曾被认为是减轻政府财政负担和保障公众利益所必须的民主机构[37],这类机构有一定的行政机关的属性,但又有一般行政机关所没有的直接由议会立法授予的权力。当这种授权在社会环境有新的变化时又可能不合时宜,地方自治机构就需要通过议会再修改法案或授予新的权力。[38]93理论上“地方团体有随时扩张权限的可能”[39]79,但实际上私法案立法又是议会对地方立法实施监督的方式,其目的与欧洲大陆国家的“行政监护”基本相同。[34]465地方机关的私法案提案权属于英国地方自治的一个重要组成部分。在单一制下的英国地方自治权是议会通过立法的方式授权的。英国议会授权地方自治的法律除了对地方机关和对特定事项统一授权的一般性法律,还有议会对个别地方机关单独授权的私法律,这种由地方请求而在通过的法案可使某一地方机关在一般性法律之外享有某种特别权力,以便于其依据地方的实际情况自主管理地方公共事务。[40]524可以说,私法案一定程度上促进了英国地方自治的发展。

另一方面,私法案的“先行先试”为国家立法提供了地方经验。在英国地方立法影响国家立法的途径主要是通过非官方的地方政府联合会的建议和地方机关提出的私法案;通常一个地方机关提出私法案获得议会批准后,其他地方也可能会效仿,从而形成“统一的示范条款”,最终上升为一般法律规范。[41]293大部分与地方相关的法律都是先从私法案授予的特殊权力后逐渐转化而来的。回顾近代英国历史,私法案推动了国家层面法律的制定和完善的例子比比皆是。英国1801年的《圈地法》的制定就与这一时期私法案的井喷式增长密切相关。在1606年安妮女王执政时期英国议会通过了第一个圈地私法案,而据统计在乔治三世时期这类私法案高达3 500部之多。[31]这些私法案中所涉及个体利益虽各不相同,但其所包含的圈地程序的规定实际上大体相同,所以英国议会将私法案立法的相关经验进行整合,在1801年通过了《统一圈地法》,对圈地做出了统一的程序性规定。再比如,英国1834年的《济贫法》、1835年的《公路法》、1875年的《公共卫生法》所规定的内容也都是把地方法案已经存在的规定一般化,甚至1890-1936年间《公共卫生法》的四次修正也基本都是从地方经验中总结出来的。[34]474这样的例子近年来都还有不少,英国1992年《交通工程法》也是在20世纪中期大量涉及地方工程项目的私法案不断涌现的背景下产生的。(39)英国2008年的《规划法》为了进一步推动公共工程和基础设施建设又做出补充规定,由规划委员会对全国性的基础设施工程审批并颁发同意开发许可,这一许可的颁发与交通部的法令申请流程基本一致,在一定程度上沿袭了私法案的立法程序。Planning Act 2008, section6-8, p.4-5, available at http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/pdfs/ukpga_20080029_en.pdf, 2017-3-21.

综上,诚如前文所述,私法案在英国从封建王朝向资本主义国家的转型过程中曾经兴盛一时,但是在英国法律制度、行政手段、司法体系逐渐完善以后,议会对私法案的态度表现为一种谨慎克制。近年来英国议会审议通过的私法案数量其实已经微乎其微了,但私法案之所以仍保留至今,其原因就在于,依据戴雪的议会主权理论,议会制定的法律有普遍约束力,除议会自身以外任何其他机构都无权修改或否定议会制定的法律;私法案使得议会可以在维护已经颁布实施的法律的普遍约束力的前提下灵活地处理地方机关、社会团体或个人的特殊情况,同时议会也可以统一把握这种变通或调整的时机和程度。[4]511此外,私法案在特定的历史时期曾作为一种合法化的私主体立法倡议有效地保障了议会回应民众的具体问题的能力,其对于维护英国威斯敏寺特议会制度或议会主权原则的稳定还是有着重要意义的。[43]

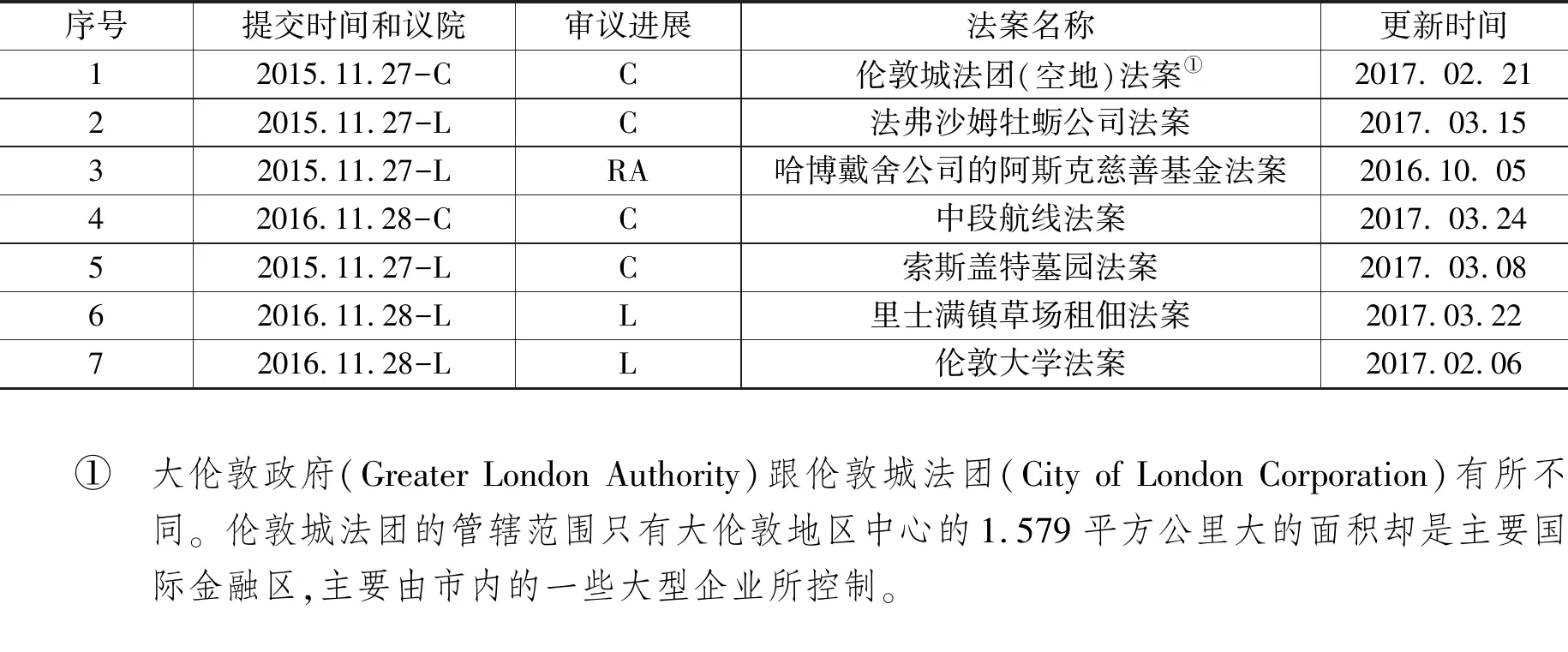

(二)英国私法案立法的基本程序与主要流程

私法案与公法案的立法程序的基本一致,都必须在议会的上议院和下议院通过,经过三读程序和委员会审议。不同的是,私法案在立法过程中有些额外因素要考虑,程序显得更为复杂。大体而言,私法案的立法程序有浓厚的庭审辩论的传统,强调对提案主体和受法案影响的主体之间利益的权衡,反对方可以通过请愿进入反对法案委员会影响法案的修改和通过。

1.私法案的提交与初步审核。私法案通常由地方机关,私人企业等团体或组织机构提出请求,而且这种立法请求的提出通常需要支付一定的费用,(40)依据英国议会议事规则,私法案在下议院法案一读到三读要支付£8 000,在上议院提交要另支付£400,而且提交反对请愿也要向议院支付£20;依据议事规则,对于与慈善、宗教、教育、文学或科学目的相关议案、发起人个人不可能获得私人利润或好处的法案、以及由当地政府发起的那些不太可能获得大量个人或团体利益的法案,可能只需支付上述费用的四分之一。The House of Commons, Standing Orders of the House of Commons - Private Business, London: The Stationery Office Limited, 2005, July 21, 2005, p.141,https://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmstords/441.pdf, November 1, 2018.提案人还必须委托专业人士来帮助其在议会呈交法案。提案人可以在上议院和下议院任何一个院提出私法案立法请愿,分别由下议院负责财政和税收的筹款委员会主席和上议院各委员会主席基于审议的便利考虑决定该法案应该在哪一议院提交。私法案一般在每年的1月21日前正式提交议会,但在此之前还有预备阶段,一般需要提前一个多月提交私法案请愿供审核人员审核是否遵守了议会关于私人事务的议事规则。(41)Richard Kelly, “Private Bills in Parliament: House of Commons Background Paper”, House of Commons Library, Parliament and Constitution Centre, January 7, 2014, http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06508, January 24, 2018.The House of Lords, The Standing Orders of the House of Lords Relating to Private Business, December 18, 2017, http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldstords/ldprords.htm, March 20, 2018.私法案的起草和审议的程序复杂,依据英国议会有关规定,提案者必须委托在议会登记注册的专业议会代理人(parliamentary agent)来帮助其呈交法案。(42)如英国议会官网目前公布了7家可以作为议会代理人的法律事务公司的联系方式和地址,这些代理人通常都是长期参与私法案立法实践熟悉私法案立法的程序并得到议会的认可的人。详见英国议会官网,http://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/private/parliamentary-agents/,2017年3月21日访问。议会代理人是提案者在议会审议私法案期间的法定全权代表,其职责就是负责私法案的起草和推动议会通过,并就法案的具体事宜在进入议会立法程序之前和整个审议环节与各方进行协商。私法案提交议会后,提案人必须尽快发布公告,通常要在12月11日之前在当地的报纸和官方公报上发布告示,并以书面形式告知所有私法案利益相关人所要提交的法案。两院的审核人员严格审核私法案请愿是否遵守了议会关于私人事务的议事规则,是否充分履行了告知义务,是否提交了相应的支撑材料;不符合规定的法案将被转交议事规则委员会裁定是否撤销。

2.私法案的一读与反对请愿。私法案的一读不需要宣读,只需要经私法案办公室提交议会议席,并记录在投票表决程序栏上。私法案公布后,不支持该私法案立法的可以提出请愿表示反对。反对私法案立法的请愿人也可以聘请专业的议会代理人,可以自己提交或由他人代劳。(43)英国议会网站公布的这些代理人名单也被称之为“Roll A Agents”,实际上还有一类限于反对法案的请愿者适用的“Roll B Agents”,这一类代理可以是请愿者正式授权的任何人,但对于律师以外的人或之前没有在议院注册过Roll B Agent的人,必须提供议员,地方法官、律师签署的信誉的证明(certificate of respectability)。理论上,任何受该私法案影响的个人或群体都可以向议会两院提交请愿表示反对,但实际上只有受法案直接影响的利害关系人或与法案有特别利益关系的人才可以提出请愿。如果社区的权益受到侵害,社区的代表也可以代为请愿,比如乡镇议会、教区议会、文物古迹保护协会。反对者也可能会联系议会议员在法案审议的不同阶段提出反对动议。反对者有两次提交请愿的机会,但都有严格的时间限制,反对者必须在上议院或下议院任意一院一读后的10天内提交请愿。(44)“How to Petition against a Private Bill in the House of Commons”, Session 2016-17, http://www.parliament.uk/documents/commons-private-bill-office/Commons%20Petitioning%20Kit%202016-17.pdf, March 21, 2017.如果提案者认为请愿者无权被听证,由下议院的仲裁所负责审核请愿者反对私法案的理由是否正当后作出裁决,只有与法案有直接利害关系才有干涉权(locus standi)。(45)裁判所(The Court of Referees)是由多名资深后座议员组成的委员会,通常由议长法律顾问协助筹款委员主席主持。详见网址http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/other-committees/court-of-referees/, 2017年3月11日访问。

3.私法案的二读与委员会审议。私法案二读审议由书记员宣读法案的标题,如果没有反对,二读就不经辩论直接表决。任何议员都可以提出反对动议,一旦有议员提出反对法案进入后续程序的时间就要推迟到政府事务讨论环节进行讨论之后。二读审议期间也可以就有关法案中的技术问题征求政府部门意见。私法案二读通过后,就可能会送交反对法案委员会或无反对法案委员会。(46)下议院的反对法案委员会(Committee on Opposed Bills)由遴选委员会提名的4位议员组成,这4名议员都必须签署书面声明表明与本人及其所代表的选区都与该法案无直接利害关系,并保证持公正立场;无反对法案委员会(Committee on Unopposed Bills)由无反对法案委员会包括7名议员,筹款委员会主席及其两名副手,以及由遴选委员会推选提名的4人。House of Commons Information Office, “Private Bills UK Factsheet L4 Legislation Series”, August 2010, https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/l04.pdf, January 20, 2018.“反对”是指法案一读后的法定请愿期间反对该项私法案立法的请愿,而不是议员的反对意见。在请愿阶段,仲裁所负责审核反对私法案的请愿者的理由是否正当,只有与法案有直接利害关系才有权听证。对于有请愿反对和无请愿反对的法案,委员会都会召开一种半司法性质的会议,但是反对法案委员和无反对法案委员会都只听审有干涉权的提案者和请愿者提交的证据,以及报告中所提到的政府部门对此法案的意见。(47)Ibid.

在无反对法案委员会的审议过程中提案者的工作相对简单,只需要证明该法案立法的必要性,然后再由委员会及深入研究法案中的技术问题。委员会审议的结果只有两种:一是认为法案序言的内容在法条中没有体现,这等于对整个法案否定了,相当于公法案二读被驳回;二是认为法案的立法目的在法条中得到了恰当的体现和细化,委员会可能还要再进一步讨论法案是否需要做任何修改,以更好地平衡请愿反对者的利益或者限制法案中过分的权力请求。很多提案者会相应地自行提交修正案,修正案也会征得请愿者的同意。(48)Richard Kelly, “Private Bills in Parliament: House of Commons Background Paper”, House of Commons Library, Parliament and Constitution Centre, January 7, 2014 , http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06508, January 24, 2018.

4.私法案的三读与御准。如果私法案经委员会审议之后有所修改,议会代理人会重新打印后提交议会审议。在下议院的审议还有一个报告阶段,议员还可以提出修改意见,提案者也还可以做相应的修改,但是修正案的范围是严格受限制的,只可以在法条字词语法层面稍作调整,未经再次请愿环节不能对法案实质内容进行修改。三读阶段议会还可驳回法案,议员可以最后对法案进行辩论或反对动议的通过。如果私法案在委员会阶段没有修改也可以不经审议直接进入三读。私法案在两院分别三读通过后,还需呈交国王御准才能正式上升成为法律。(49)如果获得御准会在私法案上标注“按请愿者的意愿办(soit fait comme il est desire)”,而公法案则会标注“女王意愿(La Reyne le veult)”,Ibid.

以下是私法案在下议院提交后审议的程序,如下图所示,法案经上议院提交程序也基本一致。上议院和下议院都分别设有各自的私法案办公室便于公众了解私法案立法程序,对于私法案在议会会期的进展情况可以在议会官方网站查询。私法案一经制定出台后就成为了国家法律,将会发布在议会的《地方和个人法》(Local and Personal Acts)编撰系列中。

图3 私法案立法流程图 图表来源:自制

(三)英国私法案立法通过商谈达成共识的具体实现过程

哈贝马斯认为人类必须在交往理性的基础上进行商谈,才能防止系统对生活世界的侵蚀,这种交往理性不同于为实现特定目的而将自己的观点强加于他人的工具理性,交往理性强调不以说服对方为目的,尊重对方立场,始终保持一种倾听的态度,通过深入讨论促进相互理解,最终提出能让对方产生共鸣的“妥当要求”。[44]64-66英国私法案是由非官方的主体或地方自治机构向议会提出的私法案立法请愿以获得议会授权享有一些优惠待遇或特权,对这种特别授权如不加以节制,不但可能侵害公民个人利益,还有可能影响法制的统一。其立法程序是如何在赋予提案主体以特殊权力的同时,保障受提案影响的群体的利益呢?以下将结合英国议会官网最近发布的在2016-2017年度审议的一些私法案个案具体内容,如下表所示,进一步深入阐释私法案立法是如何运用交往理性达成共识的。

1.英国私法案立法程序中商谈的前置程序

目前,英国私法案很少涉及个人事务,提案主体大多都是地方机关、大学、国有企业、商业企业和其他私人团体机构。[45]98在表1中列举的7个私法案的提案主体分别是伦敦城法团、法弗沙姆牡蛎公司、哈博戴舍公司、中段航道局、索斯盖特墓园、里士满草场租佃委员会以及伦敦大学,大多都是在历史上通过议会立法授权制定法定机构。这些私法案的内容多为依据社会现实需要对议会之前制定相关的法律进行修改、撤销和变通。

表1 英国议会最近审议的私法案列表

以伦敦城法团(空地)法案为例,该法案是由伦敦地区所辖的33个行政区域之一的伦敦金融城的地方市政自治机关伦敦城法团提交。(51)伦敦城法团(以下简称法团)是一个早于地方政府的存在普通法的法人团体,既有地方机关的属性又在伦敦城外有大量地产,名下还有三所学校。伦敦城虽然总面积只有1.579平方公里,但却是国际金融中心。法团自19世纪70年代开始陆续用地产投资的收益购买的周边本隶属于大伦敦地区的绿地作为本地居民健身和娱乐之用。1878年法中议会就已经授予了法团对这些空地的管控权。“House of Common, Opposed bill committee oral evidence: City of London Corporation (Open Spaces)Bill”, November 15, 2016, https://www.parliament.uk/documents/commons-private-bill-office/2016-17/Opposed%20Bill-City-of-London-Corporation-(Open-Spaces)-Corrected-tran.pdf, March 18, 2018.提案人的目的是变通1878年的旧法中对这些空地租赁期的规定以便于空地的基础设施的投资,并进一步明确其对空地上的反社会行为和公共事件的管辖权和处置权,使空地相关的各利益主体的权责更透明。与此相类似的,索斯盖特墓园和火葬有限公司提出的索斯盖特墓园法案,(52)索斯盖特墓园是《1855年北伦敦墓园法》授权建立的,该公司是经《1976年北伦敦墓园法》授权移交其管理的,而后又经《1990年索斯盖特墓园和火葬法案》将部分墓地的所有权移交给英国巴哈伊教总会。现该公司和英国巴哈伊教总会共同管理索斯盖特墓园的殡葬相关事宜,英国巴哈伊教总会也支持这一法案。该法案的立法目的在于通过立法授权二者可以剥夺某些长期无人使用的墓地的下葬权,重复利用废弃的墓地,为新下葬的人节省更多空间。再比如,中段航线法案是由依据1810年至1874年的《中段航道法》成立的法定公司中段航道局提交的,其主要职责是负责中段的水位和对辖区内有160公里可航行的水路的管理,以及防洪防汛工作。(53)因为中段周边的土地都低于水平面,只能依靠复杂的防洪工程和水位控制系统才能免于洪灾,如果没有中段航道局和其他当地的内部排水部门,在当地生活和工作的1万多人的生命和财产安全就会受到威胁。详见中段航道局(middle level commissoners)的官网介绍http://www.middlelevel.gov.uk/about-us.aspx,和提交议会的法案http://services.parliament.uk/bills/2016-17/middlelevel.html, 2017年3月20日访问。该法案要求通过立法确认其对该航段船只登记收费和进行处罚等一系列行政管理权限,旨在为中段航道提供更好的管理和基础设施。

私法案立法程序中商谈的前置程序中最核心的是,在私法案提交议会初步审核之前提案人必须保障公众和议员对法案内容的充分知晓。依据议事规则,私法案在正式提交议会前不但要在当地报纸上发布两次告示说明该法案立法的目的和具体内容、议会对私法案进行规范审查的日期,并公布提案人或者其议会代理人的联系方式;同时,还必须在《伦敦公报》上发布告示,任何受该法案影响的个人和团体都可以提交反对请愿,并明确告知具体的期限和方式以及公众可以在相关办公室购买该私法案的副本和查阅依据议事规则第27条和第36条提案人所应提交的其他资料的途径。(54)如果私法案是由地方机关提交或旨在改变地方机关的职能,依据法案的内容和影响范围,还可能要在多个地方的报纸上刊登,也可能是在爱丁堡公报或贝尔法斯特公报上发布告示,The House of Commons, Standing Orders of the House of Commons-Private Business, London: The Stationery Office Limited, July 21, 2005, https://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmstords/441.pdf, November 1, 2018.对于法案的利害关系人还要另行以书面形式告知,尤其是涉及土地征用或使用,或可能征收建设费的事宜的必须通过书面方式专门告知可能受影响的土地所有人、承租人、使用人法案的内容和公告的发布情况,以及提交反对请愿的期限等其他相关信息。(55)The House of Commons, Standing Orders of the House of Commons-Private Business, London: The Stationery Office Limited, July 21, 2005, https://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmstords/441.pdf, November 1, 2018.此外,下议院工作人员对私法案的某些记录和审议流程等信息也应对公众开放。这些保障公众知情权的措施和规定为公众进一步表达反对意见,参与私法案审议过程提供了可能,同时也为法案颁布后的实施提供了民意基础。

反之,如果在前期法案利害关系人的告知程序上有瑕疵,就可能导致在反对请愿委员会阶段遭受多方的反对和质疑,中段航线法案就是一个典型的例子。该法案于2016年年底在下议院提交后,在下议院法定请愿期2017年1月24至2017年1月30日内,下议院收到6份反对私法案的请愿,比如其中有2份就明确提到,“请愿人反对还因为中段航道局声称咨询过所有利害关系人的意见,并征得绝大多数人的同意;……但是实际上其根本没有对告知受该法案直接影响的在该航段有泊位的上百名居民。”(56)“Christopher-Taylor-Petition against Middle Level Bill in House of Commons session 2016-17” January 30, 2017, https://www.parliament.uk/documents/commons-private-bill-office/2016-17/Middle-Level-petitions/Christopher-Taylor-Petition.pdf,March 10, 2018.“在请愿人看来中段航道局所咨询的中段航道用户委员会无法代表请愿人的利益,请愿人此前根本不知道该委员会的存在。……请愿人也与在该河段周边的生活和工作的人交谈过,大家都不知道该法案将要被提交。”(57)“Derek-Paice-Petition against Middle Level Bill in House of Commons session 2016-17”, January 30, 2017, https://www.parliament.uk/documents/commons-private-bill-office/2016-17/Middle-Level-petitions/Derek-Paice-Petition.pdf, March 10, 2018.这些请愿无疑给中段航线法案在议会的通过带来了阻力,所以大部分的提案人及其议会代理人会在请愿阶段提前积极与私法案的潜在的反对方就相关事宜进行协商,并做出适当的妥协以达成谅解,比如在法案中加入保护性的条款、对权力的行使边界有所限制等,因为这比在议会委员会审议阶段聘请律师辩驳反对意见要更为便捷和实惠。②[34]472-473(58)在1927年就出现过在一读后有20份反对请愿的私法案在两院的委员会审议阶段没有受到反对质疑的例子。[英] 埃弗尔·詹宁斯:《英国议会》,蓬勃译,商务印书馆1959年版,第472-473页。

私法案立法程序“旨在保护公众免于受到私法案赋予私人的无限制的特权而带来的侵害。”(59)这是加拿大前下议院议长卢西恩( 拉穆勒(Speaker Lucian Lamoureux)1971年2月22日的议会辩论中裁定中的表述,quoted from Private bill practice , in House of Commons procedure and practice, House of Commmon, 2009, http://www.ourcommons.ca/procedure-book-livre/Document.aspx?Language=E&Mode=1&sbdid=B629FFD7-DE44-435A-9538-CAE07CDD3095&sbpidx=1, January 25, 2018.在私法案的初期资格审核时就特别强调提案人必须提前发布告示,保证所有可能受法案影响的利益群体和利害关系人对法案内容的充分知情;也正因为有前期的告知程序,处于被动地位的民众才有进一步表达自己反对意见的机会。如果说公法案立法差不多都掌握在内阁阁员手中的话,那么关于私人或地方权益的私法案则完全在他们的掌控之外。[46]360实际上私法案的审议进展顺利与否一定程度上取决于反对意见,这也迫使提案主体不得不积极主动地提前与法案利害关系人沟通协商,并在法案中设定一些保护性或限制性条款。

2.英国私法案立法程序中的商谈与利益权衡机制

(1)提案人与法案反对方的半司法性质的辩论

由于私法案的立法请求的内容通常超出了普通法和成文法的授权,而这种僭越法律的请求很可能会招致不满和反对,为了让那些受法案消极影响的人的意见能有机会被议会听到,二读后会在私法案委员会召开有准司法性质的审议会议。有干涉权的反对请愿人可以申请由本人或其代理人向委员会陈情,并传唤证人来支持他们的立场;提案方的律师也可能会传唤证人并展示一些证物,请愿反对方或其代理人再对此做出回应。反对方可以要求完全否定私法案,也可以要求对私法案某些条文进行修改。如果反对方在请愿书中陈述的意见被纳入审议范围,提案人和反对方都可以就相关问题交叉询问对方的证人,同时,委员会也会反复盘问提案者在序言中所提出的主张,或要求反对方就请愿书中的理由提供更具体的说明。虽然议会通过私法案是在履行其立法功能,但这一立法程序也有司法的特征。申请通过法案特别授权的人和那些认为其利益可能会因此受到影响的人都有机会相互辩驳,这一过程保留了很多法庭辩论的形式,律师们盘问证人就如同民事法庭的庭审。[47]

伦敦城法团(空地)法案中伦敦城法团与英国养犬俱乐部就是在事先协商无果的情况下进入了反对法案委员会的审议环节。(60)出席这场公开的对话的双方代表是,提案人律师和法案议会代理人、作为其证人的伦敦城法团议会代表和空地管理局局长、埃平森林负责人以及作为反对请愿方的英国养犬俱乐部代表及其律师,而主持和见证这场辩论的是由遴选委员会提名的4位与法案无利害关系的议员。 “House of Common. Opposed bill committee oral evidence: City of London Corporation (Open Spaces)Bill”, November 15, 2016, https://www.parliament.uk/documents/commons-private-bill-office/2016-17/Opposed%20Bill-City-of-London-Corporation-(Open-Spaces)-Corrected-tran.pdf, March 18, 2018.在委员会审议一开始提案人律师和证人就向委员会陈述伦敦城法团空地法案的立法背景、目的,以及在提交法案前所作的咨询工作等做了详细的介绍,并接受委员会的质询,比如委员会成员问及伦敦城法团的一些地方是否受地方政府财政的资助,以及该法案第12条中关于伦敦城法团通过“社区保护通知单”警告处分的权的合法性和必要性。(61)社区保护通知单(community protection notices)是当年满16岁以上个人和机构的不理智的行为对周围的社区产生持续消极影响时,执法人员为阻止其行为带来不良后果而发出的一种书面警告;如果行为人没有遵照通知单上进行改正,将面临高额罚款和法院的强制执行令。这一处分只有地方机关或经国务大臣发布法令授权的机构才有权作出,而伦敦法团只是这些空地的产权所有人并不是地方机关。详见《2014年反社会犯罪行为治安管理法》(Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014)第43、48、49条;http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents,访问时间2017年3月22日。随后反对方律师陈述了请愿核心观点,认为法案中规定法团可对公众作出“社区保护通知单”警告处分的授权超出了法律授予一般私人土地所有者的权力;而这种授权可能导致空地的使用者面临刑事责任,法团必须与其他行政机关一样为公众的知情权提供充分保障以便于公众的监督和审查。(62)依据英国2000年的《信息自由法案》(Freedom of Information Act)中赋予了公民从行政机关获取信息的一系列权利(简称FOI),并对信息获取的程序和范围等作出了具体规定,行政机关设专门的工作人员在收到获取信息的请求后作出明确回复。养犬俱乐部需要从有关部门获取信息曝光行政权是否被滥用,并通过这些数据来说服地方机关做出改变,比如允许导盲犬进入公共空地。 “House of Common. Opposed bill committee oral evidence: City of London Corporation (Open Spaces) Bill”, November 15, 2016, https://www.parliament.uk/documents/commons-private-bill-office/2016-17/Opposed%20Bill-City-of-London-Corporation-(Open-Spaces)-Corrected-tran.pdf, March 18, 2018.委员会在充分了解双方立场和观点后对法案条文逐条进行了讨论后,对法案中的多处提出了修改意见,其中最主要的就是要求提案人对第12条的内容全部重新拟定。然而,最终提案人基于其他考虑没有对该条文作具体的修改,而是经委员会同意完整删除了第12条。

(2) 立法机关基于公共利益的仲裁与权衡

在罗威尔看来,私法案立法制度的优点就在于,私法案可以置身于议会政治讨论的一般领域之外,避免了议会制之下的议员们所代表的选区争夺利益的情形,使得议会可以更多地关注地方的公共利益或公共事务。[46]381在无反对请愿法案的审议过程中,不同利益主体之间的权衡与博弈是通过无反对法案委员会基于公共利益与提案人就法案内容的探讨和厘定过程来实现的,一旦发现任何涉及公共政策的重大问题就可能在报告中建议否决或要求加入修正案。但是由于无反对法案委员会成员并不是固定的,对于公共利益的考量的标准会有所偏差,对于公益可能也会有考虑不周的情况,[46]385为了均衡各方利益,议会通常在通过私法案授权某些公司特许经营权的同时,也在采取措施防止企业法人可能依赖特权而出现的勒索敲诈,比如要求天然气公司的收费在公司收益上涨后按一定的比例有所下调,对于电力和公共照明则规定必须由地方机关购买。[31]无反对法案委员会的审议也遵循了非常严格的步骤,提案人也需要对法案进行充分的论证,委员会也会对法案的内容进行斟酌,不只是对法条的科学性和严谨度的进一步完善,还有对法案内容的实质性修改。

这一点在索斯盖特墓园火葬公司提出的索斯盖特墓园法案中就有充分体现。该法案的目的在于通过立法授权剥夺某些长期无人使用的墓地的下葬权,重复利用废弃的墓地,为新下葬的人节省更多空间。这一法案在下议院二读辩论期间曾就索斯盖特墓园是否必须遵守《伦敦市政府的墓地再利用的技术指导》中的规定、提案人是否已经与宗教团体进行过磋商以及该墓园的再使用要遵守哪些登记规定等个问题征求过英国司法部的意见,政府部门的意见通过无反对法案委员会反馈在法案的修正案中,将原法案第3条中关于对墓地的挖掘和重埋进行登记的第10款被扩展成独立的第5条,并对登记的内容和公众查询方式等做出了更为详尽的规定。此外,该提案人还被要求公开做出书面承诺保证在依据法案对废弃的墓地的循环利用之前将对可能受法案影响的宗教团体进行调查,确保其相应的观念和风俗习惯得到尊重,并在调查中提出最好的实施方案。提案人还被要求将依据《伦敦市政府的墓地再利用的技术指导》的有关规定对墓园地表进行自然保护评估。(63)详见索斯盖特墓园提交下议院的承诺书,http://www.parliament.uk/documents/commons-private-bill-office/2016-17/New-Southgate-Cemetery-bill-undertakings-170202.pdf,访问时间2017年3月20日。

从上述英国私法案的审议程序中可以让我们更深刻地理解“立法是一项妥协的艺术,也是权力配置合理下的利益表达、意志设定过程。”[48]私法案立法的实质是对权力和权益在局部范围内的再分配和调整,是在对不同利益主体的赋权和限权之间二次平衡和取舍。如何保障这一过程的公平和公正,英国议会审议私法案的过程从某种程度上说充满了对这一问题的思辨推理,更显示了其为实现各种利益博弈的均衡的一种有效尝试。

五、报批制下单行条例变通程序商谈构建的路径优化

上文所讨论的哈贝马斯商谈伦理中的“普遍化原则”强调所有参与论证的参与者的普遍承认,也就是说,通过讨论达成的规范应能得到所有社会成员自愿地接受和遵循。哈贝马斯的商谈伦理的另一重要原则是“话语原则”,该原则强调共识的形成是有言语和行为能力的主体自由平等地参与论证的结果。而双轨制协商机制的理想范式则要求公共领域的非正式商谈能与立法审议中正式的商谈两个层面能有效衔接起来。哈贝马斯所构建的这些理论对于单行条例变通程序的商谈建构有重要的指导意义。在操作层面,英国私法案立法程序中所蕴含的准司法性质的抗辩因素一定程度上体现了这两个原则和双轨制协商机制的价值目标,也拓宽了民族自治地方单行条例变通程序商谈构建的思路。基于私法案与单行条例立法在立法实效和终极目标上的趋同,本文最后将立足于立法程序的操作层面的考察比较,以期从不同的历史文化背景下更深刻地理解本土问题,最后试图从域外经验和理论中探求对我国单行条例立法审议的具体完善路径。

(一)单行条例报批审查标准的重新定位

从权力运行的表象来看,我国民族自治地方的单行条例立法与私法案的授权变通似乎有着相同的模式;因为单行条例制定后还需要经过上一级人大常委会的批准才能颁布实施,一些学者认为这种报批机制下的自治立法权是“半立法权”“草案起草权”“事前审查”。实际上,通过对比英国私法案的立法程序,我们能从不同的历史文化背景下更深刻地理解本土问题。

单行条例报批中所遵循的合法性审查更接近于私法案立法程序中的初步审查,即提交法案之前的初步审核是在所有审议环节之前的基础性的资格审查,只有审查员上报认为该法案的提出遵循了所有相关议事规则后,法案才能被正式上呈议会进行一读。然而,私法案能否成为法律最为关键的一步是议会的委员会审议阶段,在这个过程中需要沟通和协调均衡考虑法案相关的各方利益,并据此对法案具体条款进行实质性修改,把可能出现的矛盾纠纷化解在审议过程。这一点对于我国单行条例报批和审查标准的重新定位有着重要的启示意义。

在我国立法实践中,辖有自治州和自治县的省一级人大常委会批准单行条例大多也是参照合法性审查的标准。在修订民族自治地方单行条例的决议中条例的规定因“与上位法不一致、不衔接”而作出修改的比比皆是,尽管这些所谓的不一致与不衔接实际上是法律允许变通的范围之内。(64)详见“宽城满族自治县人民代表大会关于修改部分条例的决定”第3条, 2011年5月26日河北省第十一届人民代表大会常务委员会第二十三次会议批准。而这一做法也代表了主流观点,报批程序设计的初衷主要出于对各民族自治地方的立法水平参差不齐的顾虑,通过增加一道审核机制以保障国家法制的统一。[49]278地方性法规所依据的立法合法性审查的标准相对具体有较强的可操作性,遵循的是“不抵触原则”,即宪法、法律、行政法规中的明文规定不能违反,这种审查可以参照上位法的文本逐一比对,但严格来说是一项不需要大会审议的技术性的工作。如果一味地适用地方性法规的合法性审查标准,必将导致民族自治地方自治立法名不副实,这可能也是单行条例地方立法功能与民族立法功能失衡以及民族特色难以凸显的一个重要原因。然而,我国立法法第75条第2款对于单行条例的变通边界的表述非常宽泛,只规定了不能变通上位法的基本原则和对民族自治地方所作的专门规定;如果依据这一规定作为合法性标准,民族自治地方的单行条例的立法不太可能出现明显超越法律之外的越权变通的情形,完全可以在遵从法律规范的前提下合法地作出很多变通。而且在自治州和自治县单行条例的正式提请报批之前,省一级人大的有关专门委员会通常会提前介入协调和指导工作,这实际上也就一定程度保障了立法质量,在最后的报批过程中还继续以合法性审查为标准,岂不有多此一举之嫌?

需要指出的是,单行条例之所以需要批准机关审查的一个重要原因,在于单行条例立法中可以有变通上位法的条款,这些条款何以成为正当的问题是审议过程中最不容忽视和需要充分讨论的核心内容。此处所争议问题的焦点不在于是否要维护国家法制统一的问题,而是怎样恰如其分地科学地维护法制统一的问题。诚然,为了维护国家法制的统一,合法性审查是必要的,但是为了保证民族自治地方的自治权,更重要的还应将合理性审查明确纳入审查标准。为了法制的统一和稳定,国家制定的法律法规本就不应随意被变通,只有能证明现有法律规范确实不足以有效保障民族自治地方发展的现实需要或不符合少数民族群体的实际情况时,才有变通立法之必要,只有变通立法对当地汉族民众或其他非主体少数民族民众的正当权益构成侵害时,反对意见能得以有效表达才有制定实施之正当。

从规范层面来看,变通立法的必要性与正当性本身也应该是单行条例报批中审查的重要标准。从我国宪法、民族区域自治法、立法法中的有关规定中可以看到,民族自治地方制定单行条例最基本的是应“依照当地民族的政治、经济和文化的特点”,在此基础上才要求不能违背宪法和法律的基本原则和专门规定。然而,在维护法制统一的合法性审查思维的主导下单行条例立法就可能出现一种诡异的现象,越是切合民族自治地方实际采取灵活措施作出变通的,越是难以获得报批机关的批准。[50]但是对于单行条例中的变通是否符合“当地民族的政治、经济和文化的特点”如何作出准确的判断,批准机关实际上在审查时是难以把握的;如果以此为标准也会造成批准机关“批了可能是走形式,不批又没有足够理由”的尴尬境地。[50]

基于此,本文倾向于认为,单行条例报批中以变通的合法性和必要性为审查标准,最终应通过平衡各方利益来具体化。如果说民族自治地方人大的审议是协调内部的各族人民群众的利益,那么报批环节所调整的则是民族自治地方的局部利益与所辖的省一级地方,甚至是全国的整体的利益。全国人大民委的敖俊德先生曾就设置报批制的宗旨归纳过三点:一是法律关,二是利益关,三是质量关;其所言第一点和第三点分别强调要变通不能超出法律规定的范围和幅度,不能随意设置行政审批事项,实际上都可以归为合法性审查的范畴;而第二点中提到的内容十分切中要害,他认为由于我国目前的法律还不够完备,尽管某些地方规定不与上位法相抵触是在法律允许的立法范围,但是从全国大局利益来看却不具备可行性,比如在我国目前的社会主义市场经济体制下,如果地方要实行地方保护主义,那么必将阻碍国内统一市场的形成,这样的法规就不能被批准。[51]由此可以看出,报批的关键在于协调局部与整体之间的利益关系,只有单行条例报批和审查标准的重新定位,才能更有效地推动单行条例立法和使其顺利通过报批环节。

(二)变通条款的审议引入反对方的辩论机制

对于单行条例报批过程中面临的实际困难,必须通过完善变通程序中的商谈来寻求解决办法,因为这样一个权衡各方利益的环节是目前的报批机制和备案审查所不能全部涵盖的。单行条例立法审议的重点应该是对于单行条例中的变通上位法的条款设置的必要性和正当性的证成。从目前中国人大网的“中国法律法规数据”所公开的信息来看,部分民族自治地方人大常委会在公布单行条例的同时还附上了立法说明、审议意见、审查报告、审议结果等立法相关文件和资料;然而,除了以“变通规定”和“补充规定”作为法的名称的单行条例,其他单行条例的立法资料中绝大多数只有立法背景和立法过程的一般性介绍,尚未发现直接讨论或提及变通上位法的内容。由于我国155个民族自治地方就意味着155个拥有一定地方变通权的立法主体,如果不加以制衡和监督,将会对国家法制的统一和公民的合法权益构成威胁;同时,不经立法审议充分讨论的变通条款难以逻辑自洽地说明自身的合法性和正当性,在实施和适用过程中只能被视为掩人耳目而塞进来的条款。所以本文最后立足于在单行条例立法审议程序的操作层面,探求如何在我国单行条例的报批机制中引入反对方的辩论机制的路径,具体从如下两个方面入手:

第一,在立法信息公开中保障利害关系人知情权。如何平衡各个主体之间的利益关系是单行条例立法必须要解决的问题,这也是各地的立法程序规定中都强调在审议之前和审议过程中都必须要采取多种形式广泛征求意见的原因所在。在民族自治地方单行条例立法过程中首先应在内部与各少数民族群体或利益群体的充分协商形成共识,而在这一过程中就只有通过立法信息公开才能确保立法决策的合理和有效。立法审议过程的公开透明是一个老生常谈的问题,但是即使立法审议过程能形成制度化和常态化的视频和网络直播,也可能面临民众对参与公共决策的漠视而难以发挥实际效果,所以信息公开中还应强调对利害关系人的充分告知。因为我国目前的单行条例与其他形式的立法一样大多是由政府部门先提出立法建议,经人大常委会同意后再进一步起草;如果立法过程中还不听取相关利害关系人的意见,势必最终就会造成“部门利益法制化”,导致单行条例在执行过程中因损害民众利益而频频引发争议。所以要实现民主立法和科学立法就必须满足一个前提,确保利害关系人能参与立法过程进行有效协商和对话表达利益诉求。

具体而言,在制定立法规划草案和立法调研起草时广纳各方建议,还要在立法审议之前公开立法背景说明、调研情况、草案文本、专门委员会审议意见等资料,便于民众客观地了解单行条例立法将对日常生活产生的后果和影响。因为只有民众充分能知晓即将出台的法规中可能对其利益造成减损的条款的内涵,才能真正参与讨论并发表意见,在此基础上的广泛收集的民意才有针对性。而且随着现代高效的信息技术和传媒手段的不断发展,尤其是互联网时代的大数据分析为民众超越时空限制参与立法过程提供了无限可能。立法机关可以以低成本的方式公开立法信息和收集反馈意见,公民也可以便捷地提出立法建言和表达自身的利益诉求。毋庸置疑,目前立法过程的公共参与基本已不存在技术障碍,更为重要的是,利害关系人的立场能否得到尊重,而这很大程度上取决于立法制度层面的拓展和立法机关推进立法公开的决心。

第二,在单行条例委员会审议中引入反对方的辩论机制。在社会民众通过各种渠道理解了正在审议的单行条例草案后才能对此发表评论和意见,但如果这些意见和建议完全不被采纳也无益于问题的解决。所以利害关系人的反对意见应纳入立法审议的考量范围,尤其是针对单行条例中的变通条款的意见。我国民族自治地方自治立法的提案主体、审议程序、表决方式等方面都与国家立法程序保持着高度的一致,而英国对于代表地方自治机构利益的私法案立法程序却制定有专门的规定,其内容接近于一部正式的法典,其篇幅相当于议会关于公法案立法程序规定的5倍。①[46]361(65)这些关于私法案立法的详尽规定中有相当一部分是惯例。[美] 罗威尔:《英国政府·中央政府之部》,秋水译,上海人民出版社1959年版,第361页。反观我国地方立法审议过程中大多是整齐划一式的全票表决通过,反对意见的有效表达方面确有不足。这可能因为我国的地方立法重在前期立法调研和座谈中了解吸收不同意见,但这种征求意见又更多是专家学者对法规内容的合法性论证;也有学者认为这是由于我国目前各级人大代表绝大多数是兼职的,在审议过程中代表对议案的讨论和表决就可能受制于行政级别的不平等,不能像西方议员一样完全自由地为选民代言,更难以形成体制内的辩论和观点的交锋,而且代表们由于参政议政水平参差不齐,对于立法的原则和目的都不一定能准确把握,更缺少主动发表言论的激情。[52]不管我国立法审议中辩论维度的不足是基于何种原因,但如果我们能通过程序化的设计让不同利益主体的意见在权力配置的初期以正当合法的渠道得以有效表达,就可能避免法的实施过程中社会主体寻求其他非法渠道释放情绪,如信访闹事、群体性事件等。

更进一步分析,这一反对方的辩论环节置于报批环节最为合适。以自治州和自治县的单行条例为例,在省级人大常委会正式批准自治县的单行条例之前,可由自治区人大法制委员会和专门委员会共同遴选一组人员对于变通条款的反对意见进行初步审核并主持辩论,最后再基于公共利益对提案人与反对方的辩论结果作出权衡和抉择。这样可以避免单行条例的制定主体既当运动员又当裁判员而影响程序正义,又可以让报批过程中的审查更具有可操作性。同时,此举也可促使民族自治地方的立法机关在立法之初和立法过程中积极与潜在的反对方沟通协商达成共识。只要民族自治地方人大常委会能真正回应这些来自体制外的声音,那最后报批环节中可能由于没有反对意见而使得反对方辩论并不是一个必经程序。审议过程中确保反对意见的出场是单行条例中变通条款正当性证成的关键。单行条例的立法是否依据了当地民族的特点,还是纯粹为了增加地方政府的管理职权或保护地方特定主体的利益;任何确实可能受条例影响的利害关系人都应有权提前知晓法案内容,并能够在必要时经过法定审核程序授权其代理人在审议过程中提出这种质疑。同时,这也意味着单行条例的批准机关要尽量以法官的精神对待提案人和反对方不同观点的表达,并基于公益作出公正的裁断。当然,这一目标的实现还需要很多配套的制度的完善,上文所提及的私法案中的听证模型只是给我们提供了一种可参考的思路。

(三)对于争议较大的变通条款实行逐条表决

在报批环节反对意见的提出意味着单行条例在立法过程中对于各利益主体之间存在的分歧没有得到有效调和,对于民族自治地方单行条例中的变通条款所引发的争议尤其更应该慎重对待。在整体表决制下提案被作为一个整体提交表决,而逐条表决以提案中的条文为单位逐一进行表决;[53]在这种情况下对包含个别争议条款的条例案进行表决时可能会出现两种偏离了真实意思表达的表决结果,一是为顾全大局而勉强同意,二是因个别条款而影响整部条例的通过,[54]在单行条例的报批过程中更多的情况可能是后者,即批准机关对报批的法规久拖未批的现象。所以为避免整体表决方式所带来的弊端,有必要在单行条例报批环节中建立对于存在重大反对意见的变通条款逐条表决的机制。换言之,依据前文的制度设计,经过严格审核提交批准机关的反对意见可以从某种程度上表明其重要性和存在的分歧,报批机关对于提案方与反对方辩论的结果作出裁决后,如仍存在较大争议应采用逐条表决的方式,因为通过这种方式可以保证不同意见充分表达后审议机关能基于此作出科学理性的表决。

同时,对于存在重大反对意见的变通条款的单独表决机制也已经有了良好的制度基础。近年来,逐条表决对于保障立法的科学性和民主性的价值也不断得到中央和地方立法层面的重视和认可。在2015年立法法修改之前,辖有民族自治地方的省一级地方如重庆市、黑龙江省的立法程序中就有对此作出过类似规定的。(66)详见《重庆市地方立法条例》(2010年)第46条第2款“对法规草案表决稿中有重大争议的条款,法制委员会可以提出供选择的修改方案,由主任会议决定提请常务委员会全体会议单独表决。”《黑龙江省人民代表大会及其常务委员会立法条例》(2002年)第56条“对于法规草案中意见分歧较大的条款,常务委员会会议可以就此条款先行单独表决。”在2015年新修改的立法法中在全国人大常委会的立法程序中新增加了重要条款单独表决的条款,在第41条第2款中规定“法律草案表决稿交付常务委员会会议表决前,委员长会议根据常务委员会会议审议的情况,可以决定将个别意见分歧较大的重要条款提请常务委员会会议单独表决。”实际上,对于争议较大的变通条款的单行表决也是单行条例备案审查的内在要求,依据立法法第98条,民族自治地方制定的单行条款正式公布后需要报全国人大常委会和国务院备案,报送备案时“应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况”。经过逐条表决的变通条款更能突出审议重点,有利于对单行条例中的变通规定作出更为审慎的决定。

对经反对方提出质疑的单行条例中的变通条款实行单独表决制度,实际上只是明确了表决的适用对象,这一制度的顺利运行还需要考虑的是单独表决动议的提出主体和适用阶段、作出启动决定的主体,以及表决结果的处理等环节。从操作层面看,批准机关对于反对方与民族自治地方人大常委会就条例中的个别变通条款的辩论作出裁决后,如在相关条款作出修改后仍存在重大分歧的,可由民族自治地方人大的主任会议在向大会提交条例案正式表决稿之前提出单独表决的动议,再由主任会议提请全体会议单独表决来解决争议。在这种情况下逐条表决的结果只是针对个别存在重大分歧的变通条款,其结果可以不影响单行条例草案的整体表决,以避免出现单行条例立法因报批进程过于烦琐而导致立法周期过长或迟滞不前的情况。

六、结语

诚然,单行条例中变通权限的确定最根本的还需要国家法律为保障,但也还需要民族自治地方不懈努力。在国家法律保障的框架内,民族自治地方需要根据国家发展大局和地方实际情况按照比例原则确定变通具体内容及执行的具体措施。[55][56]正如耶林所言,世界上所有重要的法规以及国民和个人的一切权利的存在的前提都在于,权利主体时刻准备着主张权利:“法不仅仅是思想,而是活的力量。”[57]2在当前法律框架下单行条例法案中所包含的这种权利主张何以能在立法过程中清晰地呈现并得以充分讨论最后上升为法,这才是解决变通程序商谈构建的根本所在。依据哈贝马斯关于协商民主理论单行条例的合法性和正当性不仅在于立法机关的正式商谈,还注重在非公共领域的共同商谈,应构建中央与民族自治地方之间,报批机关与民族自治地方之间,以及民族自治地方内部的有效沟通对话机制,这种商谈机制的构建具体可归纳为:(1)通过立法信息公开充分保障利害关系人知情权,与各方达成广泛共识。因为单行条例立法审议的焦点不仅仅是草案条款的合法性问题,还有变通上位法的条款的正当性和必要性的问题;(2)在单行条例报批环节引入变通条款的反对方辩论机制,将利害关系人的反对意见纳入立法审议的考量范围,促使民族自治地方人大在立法过程中提前与潜在的反对方沟通协商达成共识;(3)对于经与反对方辩论和再修改后仍然存在重大分歧的变通条款,实施逐条表决。