川黔古盐道与西南地区民族交往交流交融

2020-08-11黎弘毅

李 浩,黎弘毅

一、川黔古盐道沿线的民族分布概况

氐羌、百越、苗瑶和濮人为我国古代四大族系,相传我国南方的大部分民族来源于这四大族系,贵州古代少数民族的来源也是如此。如《贵州古代民族关系史》中记载秦汉时期“北部主要是濮人,南部是百越民族,西面是氐羌民族,东为苗瑶族系”。随着经济社会的发展,少数民族分布发生了变化,形成了濮人衰落、汉族南下、百越北移、羌氐东进、苗瑶西迁局面。这样,“众多民族先后进入贵州而形成‘又杂居,又聚居’的分布状况。在民族交流与融合中,形成众多的民族。”[1]由此可知,很久以前贵州已经成为多民族“五方杂处”之地。

(一)仁边古盐道沿线地区民族概况

川黔仁边古盐道沿线地区面积广、经济较发达,人口多、民族成分多。川黔仁边古盐道沿线地区很早就居住有“苗族”(如 “白苗”“红苗”“仲家苗”“花苗”“青苗”“青头苗”“马韂苗”“鸦雀苗”)、“仡佬族”(如“青仡佬”“红仡佬”)等民族。

明代以前,赤水河运盐道是仁边古盐道的主要干道。早在新石器时期,赤水河流域已有古人类活动。殷商时期,濮人就生活在中南和西南地区。1994年,大量的陶器、石器在今仁怀市的云仙洞出土。这些陶器、石器经贵州省考古专家考证为濮人的生活器物,云仙洞被确定为濮人洞穴遗址,是濮人在赤水河流域活动的有力证据。春秋时期,赤水河中下游一带有鳛部、鳛国,这是赤水河流域早期的奴隶制邦国。秦朝时期,建鳖县,它以赤水河中下游的鳛国和黔北地区的鳖国为基础。西晋末年“八王之乱”时,流民起义首领李特率众攻下成都,独据巴蜀,为扩大和发展势力范围,派李寿自黔北与赤水河流域,强行引“僚”入蜀,生活在赤水河中下游地区的濮人被迫离开世代居住之地,幸存下来者也逃往深山老林隐居下来。现在赤水河下游一带只留下崖墓、生基和带有蒲、僚、仡佬、山、甘等的地名。[2]

唐代,在今贵州境内设立“羁縻州”治理少数民族地区,同时设立府、州、县以征赋税。宋代沿用唐制,在今天贵州乌江以北也采用羁縻制度进行治理。而此时在黔南、黔西地区也存在许多少数民族地方政权。元朝,在西南地区设立了土司制度,在贵州地区,设置了播州宣慰司、思州宣慰司、亦奚不薛宣慰司(后元又改为顺元路军民宣抚司)等。其中,亦奚不薛宣慰司和播州宣慰司两土司辖地就属于仁边古盐道沿线地区。由于史学家们具有时代局限性,关于赤水河流域的食盐运销记载或不多、或语焉不详。但仍可从有关典籍中得知,明朝之前仁边古盐沿线地区已经有许多民族先民在这里生活。

明朝政府对贵州的开发高度重视,使贵州发展迅速。这一大政策和发展大环境对川盐仁边古盐道沿线地区的民族迁移及分布产生了重要作用。首先,明朝政府对贵州进行了政治改革。明朝初期,中央政府对西南地区,尤其是贵州等的土司实行改革,进行改土归流,在贵州设立卫所、屯、堡,削弱了土司的权力、加强对贵州少数民族地区的管理。1413年,在改土归流的基础上建立贵州布政使司。建立贵州承宣布政使司,从此,贵州成为一个省级行政区,被纳入中央政府的直接管辖范围。卫所的设置、省级区划的确立等,为贵州的发展创造了有利条件。特别是屯田、移民等对盐道沿线地区的民族分布格局影响巨大,带动了沿线地区民族的迁徙、促进了各族人民的交往交流。 其中屯田影响为最大。汉代开始就在西南地区实行屯田,不过当时规模比较小。元代,为巩固统治需要,在湖广、四川、云南三行省实行屯田制度;在今天贵州境内的普安、乌撒等处曾经设置过民屯和军屯。到了明代,今贵州的各府、州、县开始大兴屯田,特别是由于“开中”的实施,许多地方还有伴有商屯,《明史·食货志》说:“明初,募盐商于各边开中,谓之商屯。”招募盐商在贵州的卫所周边组织屯田就是商屯。明中央王朝实施的“移民实边”政策,尤其是“调北填南”“以湖广填贵州”所形成的民屯,有利于缓和人地矛盾,有利于充实巩固边防。

明代川黔古盐道沿线地区出现了许多少数民族称呼和各族人民之间的交往情况。明代弘治年间《贵州图经新志》就有相关记载,“土著诸夷种类不同,俗尚各异。曰羅儸者,即古乌蛮,亦有文字,类蒙古书,土司奉行易土字示其民人深目,长身黎面,白齿,男子不挽髻去鬢……。曰宋家者,其始中州裔,义居边徼而衣冠俗颇同华人,男女有别,授受不亲,其于亲长亦知孝。曰蔡家,与宋家杂处,风俗亦颇相类,故二氏为世婚。曰仲家,多楼居,好衣青,男子戴汉人冠帽,妇人以青布一方裹头,着细褶青群多至二十余幅,腹下繁五綵挑绣,方幅如绶,仍以青衣袭之,其语言嗢咿,居丧食鱼而禁鸟兽之肉,婚嫁则男女聚饮歌唱,相悦者然后论姿色,妍姥牵牛马多寡为聘礼,疾病不服药,为祭鬼而已,卜用茅或铜钱鸡骨,通汉人文字,以十一月为岁首。曰龙家,绾髻白布束之,妇人亦绾髻,皆以白布为衣,亦用汉人文字,以七月七日祭先祖甚……。曰红仡佬,男子旧不着衣冠,今断作汉人之服饰,语言侏亻离,妇人以毛布染红作裙,无襞積谓之桶群。曰花仡佬,俗同红仡佬……。曰東苗,男髻着短衣,色尚浅蓝……。曰西苗者,俗同東苗。曰紫江苗者,性犷,恶好杀,饮食粗秽,余俗与东西苗同。”[3]10-11

从以上资料可以知道:其一,在仁边古盐道沿线地区已经有少数民族的称呼了。如,“羅儸”“宋家”“蔡家”“仲家”“龙家”“红仡佬”“花仡佬”“东苗”“西苗”等称呼。其二,说明各少数民族的习俗等有较大差异。贵州少数民族习俗“实系风俗亦异”, 宋家者“其始中州裔,义居边徼而衣冠俗颇同华人,男女有别,授受不亲”, 仲家“多楼居,好衣青,男子戴汉人冠帽,妇人以青布一方裹头,着细褶青群多至二十余幅,腹下繁五綵挑绣,方幅如绶,仍以青衣袭之,其语言嗢咿”。又如万历年间成书的《贵州省志》卷三记载贵阳府“属□种类不一,风俗亦异,曰八番子者,服食居处与汉人同,妇人直项作髻,不施被饰,俱以耕织为业,获稻楷储之,刳木作臼,长四五尺,曰椎塘,每临炊始取稻和把入臼手舂之,其声丁東抑扬可听。”[4]其三,各民族之间亦有交流融合。如蔡家“与宋家杂处,风俗亦颇相类,故二氏为世婚”, 龙家“绾髻白布束之,妇人亦绾髻,皆以白布为衣,亦用汉人文字,以七月七日祭先祖甚”等。

川黔古盐道的发展也促进了沿线地区民族经济的发展。如集(场)镇的形成发展,“集场贸易,其贸易以十二支所肖为场市,如子日则曰鼠场,丑日则曰牛场,之类,□期则汉夷不问远近,各负货聚场贸易。”[5]

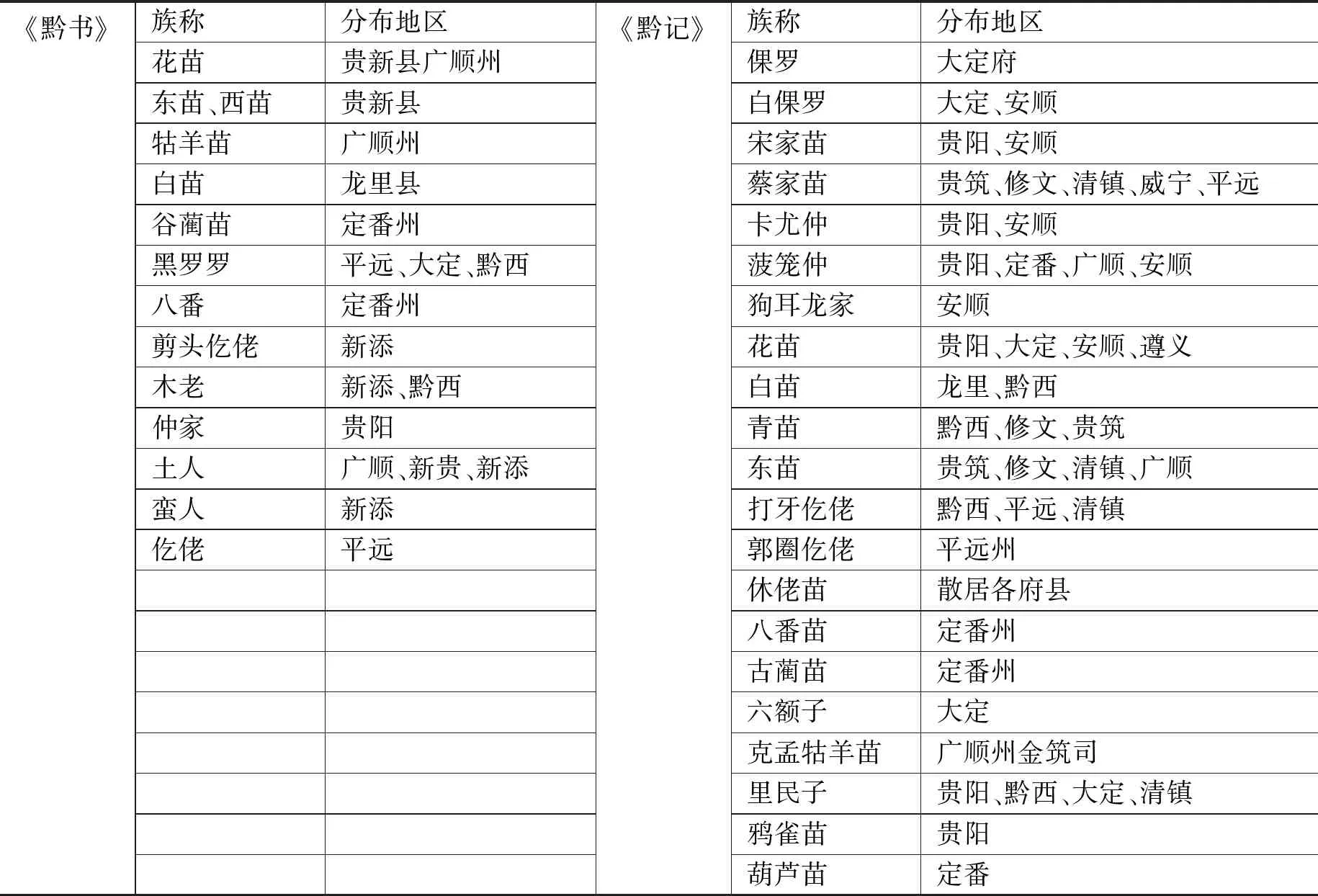

自清雍正五年(公元1727年)湖南、广西、四川各有部分地方划归贵州后,贵州省疆域基本定型。清代关于川黔仁边古盐道沿线地区各民族的记载相对较多。据《清史稿·土司》记载,当时清朝对民族的划分较为简单,如对贵州省内各少数民族进行统称,“无君长不相统属之谓苗,各长其部割据一方之谓□”。而这并未征得该民族的赞同,也非该民族的自称。清朝田雯著《黔书》中记载了对“黑罗罗”与“白罗罗”的称呼,“黑罗罗本卢鹿,讹为今称。有黑白二种。居平远、大定、黔西、威宁者,为黑罗罗,亦曰‘乌□’,黑大姓。俗尚鬼,故又曰‘罗鬼’……白罗罗,永宁州募役司及水西皆有之,……居普定者为‘阿和’,俗同白罗罗,以贩茶为业”“仡佬其种有五,剪头仡佬在新添”“仲家,贵阳、都匀、镇宁、普安皆有”,也有“土人所在多有之”“□人”等。[6]19-27对少数民族的称呼虽然多,但“自称”还是“他称”却无法考证,由于关于贵州少数民族的文献记载处于封建时代,所以多蔑称。值得注意的是“土著”或“土民”,不能简单地认为是某一个民族。学者刘锋把《百苗图》中的“土人”“□人”等归属土家族,而“土人”分布在贵阳、广顺等地,但今天的民族调查表明黔中地区未发现土家族的后裔,刘锋猜测原先分布在贵阳的土家族已完全汉化。[7]292-293又如《黔南识略》序中认为贵州土著“多南楚西江之流移”,这些人在贵州住的时间长了就成了土著,“一再传之后遂成土著”[8]15。罗绕典认为贵州的土著是移民之后。关于穿青人的认同也有类似说法。《贵州省穿青人的民族成分问题调查报告》认为“穿青人(古时称土人、里民子)是明初从江西强迫随军迁入贵州服役的汉人,是具有地方特点的移民集团。他们曾居住在贵阳清镇一带。当时这一带是彝人土司治理的水西地区的边缘,也是这些江西强迫随军迁入贵州服役的汉人势力活动的相邻区域。”[9]4综上所述, “土人”“土著”不是某一民族,而是后来外来民族对已居住民族的称呼,因此,许多地区都有关于“土民”“土著”的记载。《黔记》《黔书》中所记载的贵州少数民族的族称及分布,有利于对分布在仁边古盐道的各民族有一个系统的了解,据《黔记》《黔书》作表1。

表1 古盐道沿线地区民族分布情况

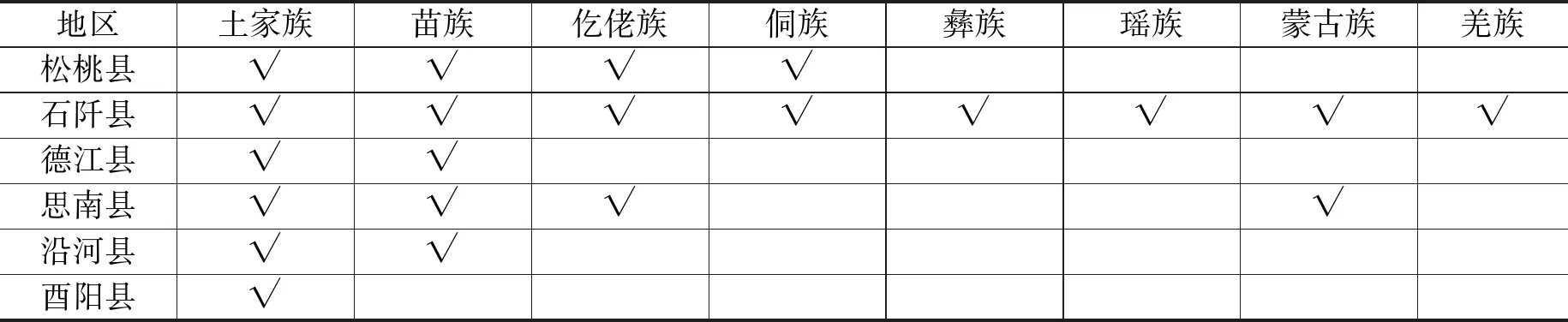

按照现今民族归属去理解清代贵州众多的族称是个非常复杂的事情。即使在当下,这一问题仍存在异议。刘锋在《百苗图疏证》[7]292-293中对《百苗图》的82个民族归属问题予以说明。严奇岩在《竹枝词中的清代贵州民族社会》中,在刘锋的民族归属的基础上进行了增补。对于清代贵州少数民族归属问题,本文采用严奇岩学者观点,见表2:

表2 清代古盐道沿线地区民族种类情况[10]5

随仁边古盐道百年发展,盐道沿线地区各民族也发生了很大变化。道光二十七年(公元1847年)成书的《黔南职方纪略》中第九卷记载“大抵贵州所有苗种凡五十有二”[11]378,52个“苗种”中分布于仁边古盐道沿线地区的就达28个。由是观之,仁边古盐道的不断发展也促进了盐道沿线地区族群的不断增加。

咸同年间,清政府为了筹集军饷,对商人进行搜刮,尤其是厘金制度,严重影响了食盐的正常运销。厘金是一种商品过境税和交易税性质的捐税,设立于1853年,于1854年全国推行。征收厘金的对象为坐商和行商。厘金分为坐厘和行厘。坐厘(板厘)征之于坐商。行厘(活厘)征之于行商。[12]525厘金原定为商品价格的1%,但很快发展到10%。贵州各级政府见征厘税收入可观,为增加收入,在场市、场镇、城镇等交通要道设卡征收厘金,无商不收,征收对象无限扩大,连小贩都不放过。贵东道道员韩超于1859年向贵州巡抚蒋霄远请示开收厘金说:“铜、松、思、石、镇、思一带,上达滇黔,下通川楚,为客商往来必由之路。其盐、茶、桐油、土药,麻布、竹、木、百货税课厘金,若道路无阻,办理得法,月可获万余金。”[13]7451860年,贵州设卡收厘金。

贵州厘金开始设立在仁岸、永岸、綦岸、涪岸及黔东的流塘、托口、龙溪等地。由于收入可观,为增加收入,1877年,贵州又增设厘局,如安顺、普安厅、兴义(黄草坝、白层河)、遵义府(城内、松坎、正安)、平越直隶州、永兴场、仁怀厅仁岸、镇远府(瓮洞、葡洞)、黎平府(丙妹、流塘)、思南府洛岸、思州府(龙溪口、玉屏)、铜仁府(查局、漾头司)、松桃厅五官坝。[14]844到同治元年陆续增设到四十多卡。

在川黔古盐道沿线地区开设厘局,虽然能给地方政府增加一些税收,但是严重限制了商品的流通,使本来脆弱的商品经济变得更加脆弱。再者战争、匪患、自然灾害等,致使川黔古盐道不通,甚至被阻断,使商旅不敢来川黔古盐道沿线地区经商,最终导致古盐道的发展及古盐道沿线各族的经济发展都受到严重影响。

咸同起义后,政府实行了招抚商人运盐、招抚流亡、鼓励垦荒等政策,特别是丁宝桢任四川总督,对川黔盐政进行了整顿,仁边古盐道又得以恢复发展,古盐道沿线地区的民族交流、交往逐渐频繁。将表1与表2做对比,再结合现今贵州各民族的分布情况,可以看到川盐仁边古盐道沿线地区的民族分布区域与今天基本重合。如彝族、白族、仡佬族、布依族、仫佬族、苗族、汉族等民族以及待识别的民族群体川青人。可见,清朝时期,仁边古盐道沿线地区民族的分布格局就已经形成。

(二)綦边古盐道沿线少数民族分布情况

除了汉族之外,川黔綦边古盐道沿线还分布着许多少数民族,或聚居,或杂居。川黔綦边古盐道上的食盐运输对古道沿线乃至整个贵州少数民族的生产生活产生了重要影响。

綦边古盐道从黔北到黔中再到黔南,可以说是覆盖了大半个贵州省。綦边古盐道从江津江口码头出发,经水、陆运输可抵达黔南之都匀府、荔波县等地区,特别是黔中、黔南一带历来就是少数民族的聚居区域,从表3可知。

表3 清代古盐道沿线地区少数民族族类表①(1)此表辑录于《黔南识略》(贵阳:贵州人民出版社,1992年)、《黔南职方纪略》(贵阳:贵州人民出版社,1992年)、(乾隆)《独山州志》(贵州府县志辑.成都:巴蜀书社,2006年)。

分析生活在这条食盐运输线路上的少数民族分布情况,由表3可知:第一,种类多,以今天的民族识别来看,有苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、水族、瑶族、壮族、毛南族、仡佬族等十几个民族;第二,少数民族人口比汉族人口多,在清代,这些地区除黔北外,黔中、黔南的少数民族普遍比汉族多,如贵阳府乾隆时期“通计(贵阳)府属汉苗错处之庄一百七十有奇,苗寨一百一十有奇”[15]27,少数民族占了府属总人口一半以上,荔波县“境内共五百九十四村寨,苗户一万八千一百零五户,汉民一千五百零三户”[15]108,汉族人口甚至不足少数民族人口的十分之一。

(三)涪边古盐道民族概况

作为西南地区连接四川与贵州的一条重要盐运古道,川黔涪边古盐道沿线分布着诸多少数民族。就贵州境内来看,这些民族大抵源自古代的百濮、苗瑶、百越、氐羌等四大族系,历史上是“武陵□”“黔中□”“五溪□”等生息繁衍之所。在乌江流域下游,主要是巴人后裔土家族,中上游则主要是濮人后裔仡佬族,土家族与仡佬族则为黔东北地区的“土著民族”,随着乌江航运的发展繁盛,彝、苗、布依、侗、白、瑶以及汉族等不断进入乌江流域,使得该地区人口剧增,他们在此和睦相处,相互学习,共同开辟耕耘这片美丽的土地,在长期的交往中形成了“你中有我、我中有你、大杂居小聚居”的民族分布格局。

涪边古盐道沿线地区的主要少数民族情况如下。

1.土家族

涪边古盐道沿线地区的土家族,大部分居住在思南、沿河、德江、江口、印江、铜仁等县(市)。他们是鄂、湘、渝、黔几省(市)边境邻近地区的土家族共同体的重要部分。经过不断演变发展,逐渐形成了单一民族所固有的民族特征。

今贵州黔东北地区,古时为巴国边境,巴人世代居住在这块土地上。居住在乌江边上的土家族,溯其族源,大多与古代巴人有关,据《华阳国志》记载:“其地,冬至鱼復,西至僰道,北接汉中,南极黔涪。”[16]5经考证,“鱼復”为今重庆市奉节县,“僰道”为今四川省宜宾市,“汉中”指今陕西省汉中市,“黔涪”则为黔中及涪陵水(乌江下游)流域,包含了今天渝东南的涪陵、石柱、彭水及黔东北的务川、德江、沿河、印江等广大地区。又据刘琳所校注的《华阳国志校注》可知,“黔”为秦国时期的黔中郡,其所辖地域包含今天的湖南西北部、湖北、重庆市、贵州等邻近地区。又曰“南及贵州思南一带”[17]378。而“思南一带”包含了今天贵州思南以及印江、德江、务川、沿河等地。

《史记·西南夷列传》记载:“始楚威王时,使将军庄蹻将兵循江上,略巴、(蜀)黔中郡以西。”而颜师古在《汉书》的注释中称:“黔中,即今黔州是其地,本巴人也。”据考证,黔中当为今天湖北省西南部、湖南南部以及贵州东部等大部分地区,原为巴国所辖之地,后来被楚国占略,也被称为“巴黔中”。根据《元和郡县制》所记载,“黔州”领有务川、思王、思邛三县,辖地包括今思南、德江、务川、印江、沿河等地。而“本巴人也”即指当时居住于黔州地的居民“巴人”。又根据《十道志》记载:“楚子灭巴,巴子兄弟五人流入黔中。汉有天下,名月酉、辰、巫、武、沅五溪,各为一溪之长,号五溪□。”[18]32据考证,其“兄弟五人”并非全部迁徙至五溪地区,而是一部分人进入了五溪,一部分人分散于长江沿岸,一部分仍留在了巴蜀地区。在巴国被秦所灭之后,在此地区先后设置了巴郡、南郡以及黔中郡,并设置里亭组织来进行管理,当时沿河等地仍属于其管辖范围。汉时的涪陵郡(今彭水郁山)曾被改名为巴亭,指巴人居住的地方。在两千年乃至更长的历史时期内,这一地区的民族成分,基本上不曾有过太大的变动。故而,自秦汉以来,巴人即今天的土家族作为世居民族便在贵州黔东北大部分地区繁衍生息。

秦汉以前,巴族以地方政权的名义命名。秦汉以后,开始以地域称族,将巴蜀之民统称为“南□”,“巴人”就包含在其中。汉将武陵山区的居民称为“武陵□”。三国将五溪地区居民成为“五溪□”,这些称谓均包含着土家族先民。在《华阳国志》关于巴人有这样的记载:巴人的先民中,为廪君的后裔有賨、□、白虎复仪、板楯□等。到了唐宋时期,对土家族先民的称谓就比较详细,如“五溪□”“彭水蛮”“辰州□”“夔州□”“酉阳□”等。《太平寰宇记》中记载思州辖区的部分风俗:“□僚杂居,言语各异”。又载“唐开元四年(公元716年),招集生僚以置。”[19]这里把当时的思州境内居民都划归为“□僚”。宋代对土家族先民的称谓又有所变化,在《宋史》记载,将土家族先民称为“土人”开始出现了“土”字。《资治通鉴》中将田祐恭称为“思南□”,嘉靖《思南府志》中记载:“大观元年(公元1107年)番部长田祐恭愿为王民,始置思州”,将贵州土家族田氏政权称为“思州□”,田祐恭为番部长。

到了明清时期,对土家族的记载就更为详细。《明实录》中将思州、思南等地的土家族称为“土人”。《贵州图经新志》将务川、沿河地的居民称为“土人”,他们说“土语”,“彼此不开谙,惟在官者为汉语耳”。嘉靖《思南府志》载:“郡西北若水德、蛮□,若婺川,若沿河,号曰土人,有土□,稍平易近俗,而彼此亦不皆同。”可见,在思南地区,其民族以土人为主,是土家族的聚居区,这是毋庸置疑的。到了清代,土家族仍然被称为“土人”。郭子章在《黔记》中说道:“贵州本夷地,一路诸城外,四顾皆苗□,而种类不同。自贵阳以东者苗为伙,而铜苗九股为悍,其次曰佯佬,曰佯僙,曰八番子,曰土人,曰峒人,曰□人,曰冉家□,曰杨保,皆黔东夷属也。”[20]3

土家族的族称,在不同历史时期,不同地域,有着不同的称谓。明清“改土归流”后,出现“土家”这一明确的称谓,到中华人民共和国成立后,通过民族识别工作,才确定了土家族这一称谓。

综上,土家族作为世居于黔东北地区的少数民族,其称谓经历了巴、巴蜀、蛮夷、土人等,这些均为他称。而土家族则自称为“毕兹卡”,“毕兹”为“白虎”之意,因巴人廪君魂魄化为白虎,故白虎为巴人廪君,“卡”则为“家”或“族”之意,所以“毕兹卡”是“白虎家”“白虎族”的意思。中华人民共和国成立后,国家通过长时间的民族识别工作,深入土家族地区,经过大量的调查,1956年,国务院将居住在湘、鄂、川、黔四省边境地区的“毕兹卡”确认为单一民族“土家族”。

2.仡佬族

仡佬族,是贵州最古老的民族之一。居住在黔东北地区的仡佬族,其先民最早主要分布在汉江流域以及今川、滇、黔交界一带。春秋时期,楚国多次与濮人发生战争,致使一部分濮人迁徙。战国时期,仡佬族先民主要聚居在以下四个区域:一是今川、黔边境;二是今滇东、桂西一带;三是今黔西北、黔西南以及安顺地区;四是今乌江中下游的黔中、黔东地区。而居住在黔东的仡佬族,主要是泛舟溯乌江进入该地区,一部分在思南一带定居,嘉靖《思南府志》就有关于仡佬族的记载,曰:“思南,宇内之府郡也,山谷厄陿,僚佬跧伏,在昔开疆,羁縻而治。”另一部分继续沿乌江支流龙底江进入到今天石阡境内,成为了这片土地上最古老的民族之一,居住在乌江流域的仡佬族则被称为“古老户”,有“□□仡佬,开荒辟草”之说。

仡佬族源于古代“濮人”。商周时期,我国南方有部分族群被称为“濮”,当时其人口众多、支系纷繁、分布辽阔,因而被称为“百濮”。《华阳国志》称:“有竹王者,兴于遁水。有一女子浣于水滨,有三节大竹流入足间,推之不肯去。闻有儿声,取持归,破之,得一男儿。长养有才武,遂雄夷濮。氏以竹为姓。”竹王后裔逐渐发展为西南地区一个强大的民族。又《史记·西南夷列传》记载:“西南夷君长以什数,夜郎最大。”夜郎所辖地域包含今天贵州黔东北大部分地区和云南东北部。仡佬族先民则是当时夜郎国管辖之下的人口较多民族之一。春秋战国时期,居住在广西境内的越人北上西进,进入到西南地区,与濮人杂居相处,到魏晋南北朝时期,形成一个新的族群,被统称为“僚”,其中以濮人为主体的部分称为“濮僚”,以越人为主体的部分称为“俚僚”。《魏书》对僚是这样记载的:“僚者,盖南□别种,自汉中达于邛笮、川洞之间,所在皆有。种类甚多,散居山谷。”到唐宋时期,“濮僚”又进一步分化,僚人中有一支将濮人文化特征保存得较为浓厚,被称为“葛僚”“僚”或“仡佬”等,开始出现在史书中。明田汝成著的《行边纪闻》说:“仡佬,一曰僚,其种有五……蓬头赤脚,矫而善奔……以布一幅,横围腰间,傍无壁积,谓之桶裙,男女同制。花布者为花仡佬,红布者为红仡佬。”[21]74

居住在乌江流域的仡佬族,由于所居之处河谷、山地、高原、丘陵、盆地相错分布,自然条件复杂,多居住在山谷间的小平坝或盆地之中,有利于农业的发展,战国时期,仡佬族就已开始从事农业生产。元明清时期,大量汉族迁入贵州境内,在汉族的影响下,仡佬族的农业生产已开始使用牛耕以及其他先进的生产技术,在生产生活中也逐渐形成了“杀牛祭祀”“婚假论牯牛,大者为上”等习俗。

3.苗族

贵州大部分地区,遍布着中华民族最古老民族之一的苗族,黔东北是苗族世居地之一。据《苗族简史》记载,早在五千多年以前,在长江中下游和黄河下游一带,逐渐形成了一个被称为“九黎”的部落联盟,首领称蚩尤,苗族人也较为普遍的将蚩尤视为其祖先。涿鹿之战后,“九黎”部落战败,部分民众南渡黄河,聚居于长江中下游,到尧舜禹时期形成了新的部落联盟,史称“三苗”“有苗”或“苗民”。《黔记·诸夷》记:“苗人,古三苗之裔也,自长沙、沅辰以南,尽夜郎之境,往往有之。”汉以后,除荆襄、江淮地区有一部分苗族分布外,大部分苗族主要聚居在湘、鄂、渝、黔毗邻地区的武陵郡,他们与其他居住在该地区的少数民族统称为“武陵□”。唐以后,随着社会经济的发展和人口繁殖,苗族在我国南方地位的重要性逐渐显现出来,引起了唐及以后历代王朝的注意,因而对苗族的认识也渐渐深入,于是“苗”逐渐从若干少数民族被统称的“□”中脱离出来,有史料记载:“五溪之□……今有五:曰苗、曰傜、曰僚、曰仡伶、曰仡佬。”可见,“苗”已开始作为一个单一民族被记入史料中。到元明清时期,与苗族毗邻的其他少数民族常被误认为苗族,因而有“夷□”“仲家苗”“侗苗”“水家苗”等称呼,以致“苗”成为西南地区少数民族的泛称。由于居住环境不同,使得各地区的苗族在服饰、居住、语言等方面也有所不同,仅在今天贵州地区的苗族,就有“花苗”“黑苗”“青苗”“长裙苗”“白苗”等不同风俗习惯的苗族,在中华人民共和国成立后,经过长时间的民族识别,最后被统称为苗族。

战国时期,以苗族先民为主体的楚人进入到黔东北地区,逐渐与土家族等杂居,成为该地区的世居民族之一。《黔南识略》载:“汉时,思南等地尚陷武陵蛮中。”《明史·贵州土司志》记载:“其在水银山,介于铜仁、思、石者曰山苗。红苗之翼也。”明万历三十八年(公元1610年)贵州巡抚胡桂芳条陈:“思南、石阡、铜仁等府苗众,蜂屯蚁聚,肆为寇暴。”[18]112方显的《辨苗纪略》也有记载:“北至永顺、保靖土司,南至麻阳县界,东至辰州府界,西至四川平茶、平头、酉阳土司,东南至五寨司,西南至贵州铜仁府,经三百里,纬百二十里,周千二百里。”可见,在贵州黔东北地区,广泛居住着苗族人民。

在贵州黔东北地区,各县均有苗族分布,尤以松桃、道真、务川、思南为多。苗语属于汉藏语系苗瑶语族苗语支,分为三大方言,黔东北乌江流域地区的苗族属于西部方言,由于该地区受中原汉文化影响较早,故而当地苗民以通用汉语进行交流。

苗族族称有自称与他称之别。苗族自称又因方言而各异,居住在黔东北地区的苗族与湘西、渝东南境内的苗族属于同一个方言区,他们自称为ghrax xongb(近音:仡熊)和Noub(近音:楚)。在不同历史时期,苗族的他称也有所不同。在尧舜禹时期,华夏民族称苗族先民为“三苗”;到了秦汉,又被称为“武陵□”“五溪□”“槃瓠□”;唐宋时期,称为“苗□”“蛮□”;明清至1949年10月1日前,一直称为“苗”“□”“□”“土苗”“土民”“土蛮”等。因苗族居住较为分散,一些古籍文献又按不同服饰或地域或与朝廷关系等将苗族冠以“红苗”“生苗”“青苗”“喇叭苗”“高坡苗”“黑苗”“熟苗”等称谓加以区别。居住在黔东北地区的苗族主要有“红苗”“黑苗”两种。

4.其他民族

在今天黔东北地区,还居住着汉、土家、苗、侗、回、布依、仡佬、彝、仫佬、满、蒙古、白、羌等少数民族。这些少数民族或是随着中央王朝开辟疆土、屯兵戍守进入到黔东北地区,或是因人口的繁衍、迁徙至该地区,或因商屯、民屯等因进入到该区域,留在此世居。无论何种原因,各民族在该地区繁衍生息,与该地的世居民族和谐相处,共同生产生活,形成了你中有我,我中有你,共同繁荣的局面,促进了该地区的多元民族文化的发展。

表4 川黔涪边古盐道现阶段少数民族分布情况表[21]64

(四)永边古盐道的民族概况

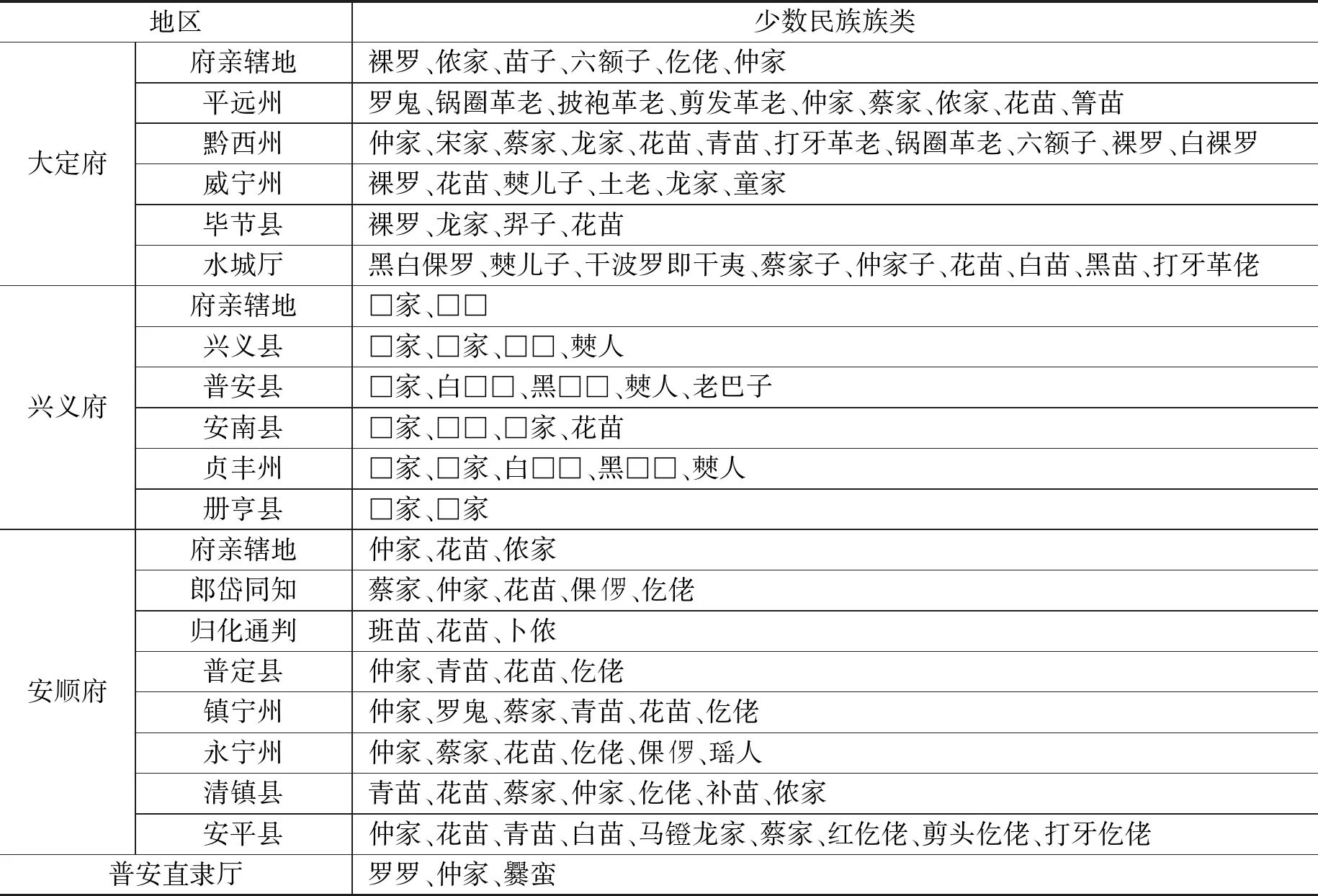

永边古盐道沿线地区的大定府、安顺府、兴义府和普安直隶厅在明清时期为少数民族聚居之地。据清代史籍记载:

大定府:“大定府志载(指大定府亲辖地):苗蛮凡六种:曰裸罗、曰侬家、曰苗子、曰六额子、曰仡佬、曰仲家。平远州志载九种:曰罗鬼、曰锅圈革老、曰披袍革老、曰剪发革老、曰仲家、曰蔡家、曰侬家、曰花苗、曰箐苗。黔西州志载十一种:曰仲家、曰宋家、曰蔡家、曰龙家、曰花苗、曰青苗、曰打牙革老、曰锅圈革老、曰六额子、曰裸罗、曰白裸罗。威宁州志载六种:曰裸罗、曰花苗、曰僰儿子、曰土老、曰龙家、曰童家。毕节县志载四种:曰裸罗、曰龙家、曰羿子、曰花苗”[22]220。水城厅:“所辖夷人九种:黑白倮罗、僰儿子、干波罗即干夷、蔡家子、仲家子、花苗、白苗、黑苗、打牙革佬”[23]299

兴义府:“(兴义)府亲辖境有苗二种:曰□家、曰□□……兴义县有苗四种:曰□家、曰□家、曰□□、曰僰人……普安县有苗五种:曰□家、曰白□□、曰黑□□、曰僰人、曰老巴子……安南县有苗四种:曰□家、曰□□、曰□家、曰花苗……贞丰州有苗五种:曰□家、曰□家、曰白□□、曰黑□□、曰僰人……册亨有苗二种:曰□家、曰□家”[24]。

安顺府:“府亲辖地‘苗有仲家、花苗、侬家三种……至于倮亻罗、仡佬、青苗、白苗。府治间亦有之’。郎岱同知:‘其苗有蔡家、仲家、花苗、倮亻罗、仡佬五种”。归化通判:“苗有班苗、花苗、卜侬三种’。普定县:‘苗有仲家、青苗、花苗、仡佬四种”。普定县:“苗有仲家、青苗、花苗、仡佬四种’。镇宁州:‘州属十三枝地方,惟蒙楚、公具、陇草、阿岔、木岗五枝,皆仲家、罗鬼杂居,此外更有蔡家、青苗、花苗、仡佬共六种’。永宁州:‘苗有仲家、蔡家、花苗、仡佬、倮亻罗、瑶人六种”。清镇县:“苗有青苗、花苗、蔡家、仲家、仡佬、补苗、侬家七种’。安平县:苗有九种:曰仲家、花苗、青苗、白苗、马镫龙家、蔡家、红仡佬、剪头仡佬、打牙仡佬”[15]55-72。此外,据(咸丰)《安顺府志》记载,还有里民子、洞苗、苟耳侬、锅圆(圈)革老的少数民族[25]198-200。

普安直隶厅有少数民族凡三种:“罗罗,俗呼罗鬼,上游郡县多其族类……仲家,有三种:一曰卜龙、二曰克尤、三曰青仲……爨蛮,所部皆(人,分别有所谓爨□也”[26]243。

因史籍记载少数民族种类众多,特以表格形式表述如下,以便于观阅,见表5:

表5 清代永边盐道沿线(贵州省)少数民族族类表

由表5可知,生活在永边盐道沿线的少数民族有着种类多的特点。如果以今天民族识别来看,有苗族、布依族、侗族、彝族、水族、瑶族、仡佬族、回族、白族、满族等十余个民族。另外,在清代,大定府、安顺府、兴义府和普安直隶厅普遍存在少数民族人口多而汉族人口少的情况。如大定府亲辖地乾隆十四年,“汉户一万一千六百二十八,男、妇一万五千五百八十八;苗户九千七百八十,男、妇三万八百四十五”[22]586,少数民族人口占总人口的66%。府亲辖地如此,何况邻边州县。安顺府,“府属各厅州县虽烟户不少,但夷人居多”[27]192。兴义府,“南笼府僻居边末”,汉族人口少而少数民族人口多[27]。可见,至少在清前中期,汉族人口还没有大量迁入贵州时,部分地区少数民族的人口普遍比汉族人口多。

二、川黔古盐道沿线地区的民族交流

川黔古道沿线地区人们长期以来在生产生活中就进行交往交流,在食盐贸易发展过程中,各民族人们的交往日益密切、范围也日趋广泛、规模也更加增大。这些交流体现在经济、文化等多方面。

川黔古盐道沿线(尤其是贵州地段部分)地区各民族大抵源自古时候的百濮、氐羌、苗瑶、百越四大族系。随着古盐道的兴盛与乌江、赤水河、永江、綦江航运的发展,汉族人口不断进入到该地区,增加了该地区的人口,与土家、布依、仡佬、苗、侗等民族杂居相处,各民族相对封闭的生活状况也渐渐被打破。随着中央王朝治理水平的提高与少数民族的不断发展,川黔古盐道沿线地区以民族经济交流、文化交流、语言交流等为主要内容的民族交流日趋频繁,民族融合日益加强,逐渐形成了“同中有异,异中共通”的民族大融合格局。

关于民族交流,按常规应从单一民族之间、或者多个民族之间的交流进行分析,但是因川黔古盐道沿线地区民族多、交错杂居,且相关资料少,本文仅从古盐道沿线地区本土民族与外来民族之间主要交流情况加以分析。

(一)经济交流

1.生产方式交流

涪边古盐道以乌江流域为主干道,纵观整个乌江流域,群山环绕,崇山峻岭,堪称“山的王国”。自秦汉以来的几千年的时间里,乌江流域地区的少数民族均以农业和渔猎作为主要经济生产方式。《汉书·地理志》对武陵地区的农业生产记载为:“火耕水耨,民食鱼稻,以渔猎山伐为业。”到唐宋时,这样的生产方式仍旧在缓慢发展,没有得到较大的改变。明清时期,随着川盐入黔及乌江航运的发展,内地先进的生产技术被带到了涪边古盐道沿线地区。

居住在古盐道上的少数民族,大多“聚族而居”。随着中央王朝治理水平的提高,驿道的开通,航运的兴盛发展,交通的改善,古盐道沿线地区相对封闭的状态已被打破,民族分布格局逐渐由“聚族而居”转变为少数民族、汉族杂居。大量外来人口的移入,带来了先进生产技术、手工业产品以及丰富的劳动力,给古盐道沿线地区经济发展带来了新的生机与活力,极大地促进了农业经济的发展和手工业的发展。

古盐道开通后,打开了贵州对外的大门,沿线地区的交通得到改善,带动了民族城镇的发展。这些城镇一跃成为贵州对外的重要经济商业活动中心,带动了村落和城市的发展,使得大大小小的民族村落集镇形成了一个市场网络,促进了村落城镇间的经济往来与民族交流,推动了沿线地区的商业发展,出现了专门的商业、手工业,改变了原来的传统农业“一统天下”的局面,使沿线地区人们的生产方式和观念受冲击和改变。

2.经济产品的交流

古盐道沿线地区经济密切交往主要表现在以下几个方面:首先,城镇的兴起,集镇贸易不断扩大,贸易产品出现多样化。由于川盐入黔与航运的发展,直接催生了乌江边上各个城镇和集镇的发展,村落与村落间的联系不断扩大。大量商客的往来,将许多内地或西南地区其他省区的物资带入川黔古盐道少数民族地区。同时,少数民族人民也将土特产品等对外销售,扩大了物品流通,增强了少数民族经济的多样化发展。其次,少数民族的手工业得到进一步发展。随着古盐道的兴盛发展,出现了大量的纺织业、染布等手工业。据清道光《思南府续志》载:“弘治以来,蜀中兵荒,流移入境,而土著大姓将各空闲山地,招佃安插,据以为其业,或一家跨有百里为地者,流移之人亲戚相招,缠属而至,日积月累,有来无去。因地产棉花,种之获利,土人且效其所为,弃菽粟而艺棉。”又有“郡守夏邑侯陈创造纺织局,觅寄籍之妇能纺三絮并工织者,教郡中妇女为之。”“女手纺织,固成大宗,以辑贸花,将花成线,周而复始,源源而来。”[28]再次,不同类型的商号、商店在古盐道沿线地区发展起来。他们依托盐运发展起来的集镇码头,已不仅仅只进行食盐的趸售。许多外来客商进入古盐道沿线地区后,开创了各类商号,这些商号经营商品种类主要有食盐、桐油、中药材、各类百货等。这些商品的增加,外来客商的进入,与古盐道上少数民族在经济上形成了互补的关系。一方面,外来的客商们在日常生活中需要向少数民族人民购买一些生活用品,尤其是土特产。另一方面,少数民族也会向客商们购买一些生产生活中所需的物资及商品,尤其是工业品。在这样你来我往的经济交往中,促进了沿线地区商品贸易的繁荣与发展。各民族也在经济交往中不断交流,增进了民族间的友好往来。

(二)思想文化交流

在中华民族发展的历史长河中,各民族的发展都各具特色,形成了有本民族特色的思想文化体系,在宗教信仰、生活习俗、风俗习惯方面铸就了民族文化的多样性。当然正是这样的多样性推动了区域文化多样化发展。随着川黔古盐道的发展,外来文化被带入到盐道沿线地区,在会馆、儒家文化教育、商业贸易等因素的催生发酵作用下,沿线各民族之间的文化交流早已超越地域、超越陈规的“民族之别”的思想,打破了传统的思想禁锢,在思想文化上逐渐融为一体。据嘉靖《思南府志》,明清时期黔东北地区的少数民族均“蛮僚杂居,言语各异”,而随着涪边古盐道的发展,各大城镇集镇的兴起,外来人口的源源涌入,使得这一地区的少数民族人民从“务本力穑”逐渐转变为“渐习贸易”。

清康熙年间,重视义学的发展。“改土归流”与“开辟苗疆”后,清政府在贵州设置义学,通过发展文化教育、传播儒家思想,以潜移默化的方式改变对少数民族人民思想文化,从而巩固自身的地位。此后,儒学思想在贵州少数民族地区得到普遍推行,对少数民族文化产生了广泛影响。虽然这种思想文化的交流具有很强的单向性、强制性,但是在客观上有利于思想交流和思想统一。

文化艺术上的交流融合也是古盐道沿线地区思想文化交流的重要内容之一。历史上,除黔东南黔南部分地区外,其他地区都有过川剧演出活动,与四川毗邻的黔北地区尤为流行。清末民初,遵义人修桥建屋,就有请唱川戏,以求吉利的习俗。庙会也请川戏班来遵义演“会戏”。1913年,已有川剧艺人杜德安、余少唐、柳青和、廖树亭等在新城茶楼演唱川戏。1916年,遵义始有川剧玩友结杜活动。此间,虽有战乱骚扰,但川剧在贵州的演出活动此起彼伏,从未间断过。1913-1919年,川剧在筑与京、湘剧呈鼎足之势。川剧艺人靠团结、剧目丰富、有观众基础而略胜一筹。1919 年,黔军总司令王文华(王殿伦)庆寿,从四川请来罗清明、刘玉宝、越华仙、小牡丹、四季红等川剧艺人在其公馆演出。这期间,还有杨春桃、周明轩、熊昆山、李焕斋、魏香庭等相继来筑献艺。1923年,川剧在贵州发展迅速。贵阳“黔舞台”(后更名为“安和茶园”),由川剧作季节性演出,活动范围延伸到雷家屯、九溪坝、旧州、镇宁等地。贵阳“同庆”“宝庆”两剧场每日分两班演出川剧,盛况空前。1930年,贵阳张宝林率川剧班到郎岱演出。1931 年,独山侯之玺邀蔡夭鹏等到独山演出。川剧活动逐渐遍及全省。其间,1926年魏香庭在贵阳创办了长达5年的川剧科班“天曲班”,培养了一批新生力量,为川剧在贵州的普及和发展作出了贡献。[29]145

外来剧种传入贵州后,与贵州的风土人情相结合形成具有地方特色的戏剧,如黔剧和贵州花灯。他们的形成“与巴蜀、荆楚、江南等外来文化密切相关。1950年以前,贵州的戏剧是以外地剧种占主导地位,其中川剧、京剧呈主流”[29]142。花灯受川剧影响更大。“黔北花灯,以遵义地区为代表,受巴蜀文化影响,尤其受川剧的影响较深。花灯的唢呐腔,就是从川剧的唢呐腔演变而来。”[29]145

(三)语言相互影响

川黔古盐道沿线地区分布了许多少数民族,许多民族有自己的语言,而在与其他民族沟通时存在一定的困难,正如李世钧《苗俗杂咏》所咏“榛榛狉狉万山中,八耳方言不一同;客至欲明真意绪,象胥先把语言通。”[30]51。川黔古盐道开通后,伴随着经济的交流往来,川黔古盐道沿线地区的少数民族也更加频繁地交往,各民族之间语言相互影响。川黔古盐道是连接四川与贵州的主要通道,沿线的少数民族更多地受到四川方言的影响,赵从乐就在《黔中竹枝词》中对其语言作出了描述:“方言到处亦殊途,楚些吴侬各异呼;若问黔娃声孰近,语音清脆似成都。”

古代贵州少数民族人口曾多于汉族人口,清嘉庆以后慢慢出现汉族人口多于少数民族人口的民族分布格局。[31]12如当时仁怀直隶厅“仁怀河西二里,水田较多,颇称膄壤。土城地气瘠薄,人民宜杂粮,汉户为多。土城与叙永厅、仁怀县二处交错,又为蜀盐商船屯泊之所,客户亦繁。苗惟马鞯一种,性淳,随所佃之土为居,迁徙无常。无土司管辖,通属皆汉庄,苗民零星散处,仅七八十户而已。”[11]120-121

在川黔古盐道开通后,沿线地区少数民族人民为了能够与来往商人沟通,逐渐开始学习汉语(少数民族称之为“客话”),甚至一些少数民族的汉语熟练得与汉人无异。根据《黔南职方纪略》记载,当时川盐仁边古盐道沿线地区的仁怀县当地少数民族基本能通汉语,风俗也受到汉族风俗习惯的影响,少数民族人民与当地汉族人民在一起融洽生活:“居民汉户为多,苗类有青夷、白夷、仲家、罗罗、罗鬼、青革僚、红革僚、红头、鸦雀、马鞯十种。青夷、白夷、仲家能通汉语,渐染华风,余尚循夷俗。无土司管辖。通属汉户十之六七,苗户十之三四,然苗汉无猜。”[11]116-117

不仅是川黔古盐道沿线少数民族受到汉族的语言的影响,沿线汉族也在历史长河下引入了许多少数民族的语言词汇,如“凡苗实聚多曰纂纂”[32]567、“谓看曰□,锁平声”[32]566等等。再如蓝芸夫描写金沙县新场1912年到1949年10月1日期间的苗族语言,如“‘吃戛戛’,苗族祭神,将牛打死,祭神后,食其肉,叫做‘打戛’。因此汉人叫小孩吃肉(各种肉),也叫‘吃戛戛’。‘吃莽莽’,苗族叫吃饭为‘吃莽莽’(莽字读音平)。所以汉人叫小孩‘吃莽莽’。‘跷了’,苗族兄弟有人死亡,叫做‘跷必当’。因此,汉人死亡,也说‘跷了’”。[33]164

在川黔古盐道各民族语言相互影响的过程中,还曾经出现过担任翻译的“僰人”这种半职业性的族群,由于许多僰人通晓几种语言,许多少数民族在交流中经常请其代为通传。[7]304道光年间《大定府志》卷五十八记载“凡仲家、仡佬、罗罗不能相识者常以僰人称之”。(2)(道光)大定府志[M].卷五十八.《文征八》。再如清代舒位说“凡诸苗言语不能相谙者,类皆以僰人相通传。”[34]

综上所述,可以看出因为川黔古盐道的开通,为民族语言发展提供了交流学习的平台,各民族语言开始相互影响。川黔古盐道在民族语言词汇的发展与丰富中起到了重要作用。

三、川黔古盐道对西南地区民族融合发展的影响

川黔古盐道沿线分布着苗族、彝族、仡佬族、布依族等少数民族。川黔古盐道的发展不仅带动了川黔古盐道沿线地区各民族经济、文化、社会的发展,也推动了沿线各民族在发展过程中风俗习惯、民族差异的趋同,进一步加强了古盐道沿线地区的民族融合与发展。

(一)川黔古盐道促进了西南地区民族交流与融合

一方面川黔古盐道沿线地区场镇具有一定的集散功能,将沿线地区各民族人民纳入到川黔古盐道的经济、文化交流中来,推动了各民族的交往交流融合。以川黔仁边古盐道为例,仁边古盐道的开通极大地带动了外来迁入民族与当地土著民族的交流,对当地民族关系的发展起着重要影响。一方面,古道发展为解决贫苦人民的生计提供了出路。各族人民加入到川盐入黔的运输队伍之中,为解决贵州各族人民的食盐问题做出了积极贡献,同时彼此也加强了沟通与融合。1912年到1949年10月1日期间,川黔仁边古盐道沿线地区各民族的底层贫苦人民,因为“种庄稼难以维生,中青年男子常受雇于商家,背运盐和酒”[35]45。川黔古盐道沿线地区各民族社会底层的民众承担了那个时代盐运最艰辛的劳作,根据志书记载:“幼者十二三,老者五六十,无不以负盐为业也,数步而肩换,三里而息喘”[36]109。例如遵义县的仡佬族“为了维持生计,许多人外出帮商家背运盐巴,背运酒。背运盐的路线是仁怀—锌厂—太阳—平正—纸房—构坝—苑梦—湖洋水—鸭溪,全程共150公里。主要是受雇于仁义、天合、泰和三家盐号。每人每次背盐75公斤,每运完一次,得盐9斤作报酬。1斤盐可换包谷5升至1斗。因山路崎岖,时有土匪出劫,仁怀运盐至鸭溪需走5天,运盐者往往十人二十人成群结伴行进”[35]41。另一方面,川黔古盐道刺激了沿线各场镇的发展,也吸引了来自陕西、四川、山西、江西、福建、湖广等地的商人前来经营,形成了“蜀盐走贵州,秦商聚茅台”的盛景。而这些商业移民在各场镇定居生活、开设盐号、进行商业活动,使得沿线各场镇进一步发展,也为各场镇带来了缤纷的文化。同时,汉族商业移民的到来进一步扩大了当地的汉族群体,使得自古以来当地少数民族人口多、汉族人口少的格局在明清时期被逐渐打破。

各民族杂居是民族融合的前提条件。“清末至1911年以后,仁岸盐运所需人员,除开以运盐为职业的专业船户和马队人员外,其余从事盐运的纤夫、背夫及其他杂活的农民,平均每天就有近万人。其中,赤水河河口至赤水县城一段,除一百多家专业船户外,每天全线需另雇纤夫五至六百人。土城至二郎滩段,每日要雇用农民纤夫四、五百人。二郎滩至马桑坪的陆路运输,因坡陡路险,驮马不能通行,全靠人力背运。参加运盐的人,每日人数在一至二千之间。茅台至鸭溪,每日有驮马七、八百匹,背夫一、二千人。鸭溪到刀靶水,每日有驮马三、四百匹,背夫一千多人。刀靶水到扎佐,每日有驮马四、五百匹,背夫一千余人。上述驮马均为运盐专业户,背夫则大多是当地农民。”[37]137川黔古盐道沿线地区各民族间人口的频繁流动、杂居使得原来的民族聚居的状态被打破,形成了新的多民族交错杂居的居住社会结构,进而促进民族融合发展。

(二)川黔古盐道促进了沿线地区民族经济社会的发展

川黔古盐道沿线一些少数民族地区在经济上相对落后一些,川黔古盐道的开通缩小了沿线民族地区经济发展上的差距,对于沿线地区民族经济社会发展有很大的帮助。这种融洽的民族关系不仅有利于川黔古盐道沿线民族地区的发展和稳定,同时也对沿线民族地区的政治、经济和文化发展起着不可忽视的推动作用。

1.提升了沿线民族地区政治地位

川黔古盐道的发展除了对沿线民族地区经济起着推动作用,还提升了沿线民族地区的政治地位。下边以川黔仁边古盐道的情况为例加以说明。

清乾隆元年(公元1736年),四川巡抚黄廷桂在黔边设仁岸(仁怀)、綦岸(綦江)、永岸(叙永)、涪岸(涪陵)四大口岸,此次将仁边中的仁岸设为川盐入黔的四大口岸之一,使仁边古盐道得到快速的发展。在仁岸刚列为四大口岸之一时,仍承袭雍正九年(公元1731年)“移仁怀县治于生界之亭子坝,以遵义府通判分驻其地”的政策,清乾隆三年(公元1738年),移仁怀县驻于生界之亭子坝,改通判分驻改县旧城。因盐运的繁荣,带来了巨大的人口流动。清乾隆十年(公元1745年),贵州总督张广泗奏准开赤水河道,赤水河流域由仁岸负责,盐船直达茅台村,更是加强了沿线各民族的交流,致使仁岸的政治地位不断得到提高,“越今三十余年来,比户滋生,五方杂处,闽、广、蜀、楚之人云集”[38]4。因仁怀通判远驻赤水河,为进一步加强管理,清乾隆四十一年(公元1776年),贵州巡抚裴请改仁怀县通判为“仁怀直隶厅同知”。历经两年机构改革,清乾隆四十三年(公元1778年),正式改仁怀县通判为“仁怀直隶厅”。

打鼓新场地处黔西、大定、仁怀、遵义四县之间,是川黔仁边古盐道与永岸古盐道的交汇点。在川黔仁边古盐道发展的推动下,打鼓新场由一个小场镇逐渐演变为县级行政区中心。明清时期其经济发展十分迅速,在清末民初,打鼓作为黔北四大场镇之首,可见其经济非常发达。1941年7月“设立金沙县,县治设在打鼓新场,领地系从黔西、大定、遵义三县划出,至今未变。总面积为2524平方公里,全县共划分为四个区,18个乡、镇,201个村。”[39]108

2.有利于沿线民族经济的发展

古盐道开通以后,因地理位置优越,交通条件得到改善,形成了诸多商业活动中心。这些商业活动中心逐渐发展成为场镇或者城市,逐渐把散居的村落连在一起,加强了城乡联系及民族交流。川黔古盐道发展促进了沿线地区客商人数增加,交流交往的民族增多,与外界联系日益密切,这样促进了各民族之间的物资交流、经济交往。

古盐道的畅通和发展打破了“聚族而居”的民族分布格局,促使“少数民族汉族杂处”的民族分布格局的形成。这种分布格局促进了沿线地区各民族在经济上相互依赖。如古盐道沿线地区的客商与客民在生活物资与原料上需要向土著民族人民购买,而土著民族也需要向客商客民购买一些自身无法产出的商品,这不仅存在互补关系,也能够促进古盐道商业贸易的进一步发展。而由于川黔古盐道沿线地区各民族以寨子为聚落分散分布,所以在前往经济相对集中的场镇进行商品交换时逐渐演变成了赶场的形态,又因为场镇的地域分布原因,形成了在不同时间赶不同的场这样轮流的情况。随着商品的流动,各民族逐渐彼此熟悉,民族的交往更为密切,形成了和谐共处、互相帮助的民族关系,而这又反过来促进了各民族的交往交流,推动了沿线民族地区的经济发展。而开通盐道过程中产生的如挖河道、除险滩以及后续纤船等工程也极大地利用了当地各民族的劳动力,对沿线地区的经济起到了非常大的带动作用。

3.有利于沿线地区民族思想文化的发展

川黔古盐道的发展,使这片区域的文化变得多样化。古盐道沿线地区分布着众多会馆、学校、私塾等有利于文化传播的设施,不仅促进了各民族的文化交流与传播,还使古盐道沿线地区许多少数民族在风俗习惯方面也发生了一定的变化。过去从事农耕、不通贸易的民族,在古盐道开通后也“渐习贸易”,而靠近古盐道场镇商贾聚集的地方,更是“民趋于利”。沿线地区的各民族开始“易左衽而冠裳”,据《贵州通志·土民志》记载,“黎平府境洞苗向化已久,男子俱薤发,‘男子衣与汉人同’,‘精通汉语’;布依族穿‘汉装,通汉语’,以至有的‘不知为苗人’,苗族‘与汉民居相近者,言语皆与汉民同’;仡佬族‘通汉语’,‘作汉人之服饰’;彝族‘衣饰一如汉人’”[36]109,这些也说明了川黔古盐道的开通推动沿线地区民族思想文化的交流、发展与融合。

(三)川黔古盐道沿线地区民族交流有利于促进民族认同及国家认同

由于川黔古盐道沿线部分地方河流湍急滩险、道路崎岖不平,盐运船只无法通过,需要人力与畜力专门将食盐运往附近的场镇进行集散,因此形成了专业从事用马匹与人力运输食盐的“背夫”。据《黔南识略》记载“安顺所属,则兼多负贩”[40]19。到了明代中后期,险滩附近逐渐出现集中贸易的市场,仅合江至茅台一线的盐道就出现了许多集市。而住居在这些集市和集市附近的人们大多是外地的贫苦农民或者无业游民、一些是外地商人、也有一些是本地人民。“从文化生态学的角度来看,拥有各自文化的不同地方的族群在接触区域里所发生的融合是一种群体适应的文化生态。”[41]61当川黔古盐道的外来族群适应了沿线地区的民族文化,便发展成为一种相互认同的文化生态,有利于共同繁荣发展。川黔古盐道的民族认同主要体现在以下几方面:一是文化认同,二是经济生活认同,三是政治认同。

1.文化认同

川黔古盐道发展促使民族文化多元化发展,如古盐道沿线地区祭祀许真君的万寿宫是由江西商人带来;祭祀关帝的关帝庙是由陕西商人带来;供奉天后娘娘的天后宫是由福建商人带来;供奉李冰的川主庙是由四川商人带来;供奉黑将军的忠烈祠是由贵州商人带来;至于当地各类后被大家接纳的民俗则是各少数民族自有的。据道光《遵义府志·风俗》记载:“士民家必设香位于中堂,中大书‘天地君亲师位’,旁列‘孔子’‘文昌’‘关帝’各袛牌,多至十余位,少则通书一纸……,世奉释道像至三五罗列,板下位‘长生土地’,并朝夕焚香,有祷祀,必于此。”[32]555当时川黔仁边古盐道文化逐渐受到各民族文化融合的影响,在道光《仁怀直隶厅志》中就记载了当地具有“九宫十八祠”,可见其文化的多元化。

认同他族文化乃至逐渐形成共同文化有利于解决民族矛盾,构建民族友好关系,相反,如果不尊重他族的文化,就有可能会发生冲突。在川黔古盐道沿线,常见到尊重不同民族习俗的现象,也可发现当地在文化方面的包容性与其在对待其他民族的文化时展现的尊重。接纳了对方的民俗文化,便是认同了对方的文化,共同的民俗活动有利于拉进双方的民族关系,有助于民族关系的和谐发展。因此,民俗的认同对促进民族文化认同具有重要作用。同时也可以从各民族对本民族民俗活动的坚持中发现,在受到外来文化的传播时,各民族始终未忘却本民族的文化。

2.经济生活认同

川黔古盐道沿线地区的各民族因为场镇的出现,各族人民开始自觉或不自觉地参与到了这些集市经济交流活动,从而使得共同的经济生活成为可能。清代诗人郑珍在《吴公岭》中描述到“蜀盐走贵州,秦商聚茅台”,可见当时川黔古盐道经济交流的频繁。盐商在这场经济活动当中扮演了极为重要的中间角色,他们为不产盐的贵州各民族带来了食盐这一生活必需品,同时带走了川黔古盐道沿线各民族如煤、铁、汞、硫磺、桐油、粮食、猪鬃、棉花、茶叶、白酒、禽畜、药材、白皮纸、蚕丝、麻、竹木、生漆等土特产,将其通过长江运输至全国各地销售。在这期间,贵州本地土特产得以“西走蜀之重庆、泸、叙,南走咸宁、平远、极于金川”[32]502,从此贵州土特产“北以贾蜀,东以市楚”[22]622。通过盐运发展而成的川黔古盐道经济贸易体系,吸引了大批的外来商人入驻古盐道沿线民族地区,为川黔古盐道沿线地区的民族经济繁荣发展带来人力和资金。

川黔古盐道沿线地区因食盐的运销而发展起来一大批新兴的集(场)镇,如复兴、丙滩、葫市、猿猴、土城、长沙、官渡、石堡寺、马桑坪、合马、沙滩、二合、茅台、坛厂、长岗、鲁班、吴马口、枫香、白蜡坎、鸭溪、八里水、懒板凳、螺蛳堰、刀靶水、老君关、乌江渡等。以上集(场)镇在历史长河的发展中不仅成为了当地商品交换中心,还为民族文化的交流提供了平台,成为了展示民族文化的窗口。根据民族学的文化丛理论可以认为,一个集(场)镇就是一个文化丛,而这文化丛还包含着众多群体文化的认同。比如纤夫、背夫、船夫等都对自己所处群体有着文化认同,所以川黔古盐道成立了许多的帮会组织,如袍哥、盐帮、糖帮等。虽然川黔古盐道有着许多因盐而来的不同民族、地域的群体,但是盐运使其逐渐形成了共同的经济生活、共同的文化、共同的生产生活以及共同的语言,让他们逐渐形成了新的群体并产生了认同。“对于一个感觉到共享同一种文化的群体来说,他们会把这种文化的一个事象和多个事象作为具有族群成员资格的基本凭据。”[42]22人是社会性的群居动物,群体给予了人一定的安全感和自信心。川黔古盐道如纤夫、船夫等盐运工作需要具有高度的团结协作性,而成员多数来自底层的贫苦大众。这些贫苦大众有不同民族、不同村落,也有同乡同村、同宗同族,来源复杂。但是因为从事相同的盐运事业,以及差距不大的文化、地位,使得来自不同民族、不同地域的个体相互认同,逐渐凝聚成为了一个个的社会群体,并互相帮助,不同的文化也在这里交流碰撞。“从族缘性、地缘性和族群性这个角度来讲,背夫之间没有明显的利益冲突发生,他们之间不仅有传统道德伦理的约束,还有同为一族的族群认同。”[43]21可以看出,共同的经济生活方式极大地促进了川黔古盐道沿线地区各民族的相互认同。

3.政治认同

川黔古盐道的发展不仅展现了沿线地区经济的兴起,同时还展现出了中央王朝对地方治理的进一步加强。历史上由于贵州不产盐,明清以前,中央王朝对贵州的治理一直以经济治理为主,而盐作为经济治理的主要手段之一,起到了非常重要的作用。在《宋史·南蛮下》中记载了当时的中央王朝以盐作为巩固地位的手段,“宋真宗咸平五年,天赐州蛮向永丰等二十九人来朝。夔州路转运使丁谓言:溪蛮入粟实缘边砦栅,顿息施、万诸州馈饷之弊。臣观自昔和戎安边,未有境外转粮给我戍兵者。先是,蛮人数扰,上召问巡检使侯廷赏,廷赏曰:蛮无他求,唯欲盐尔。上曰:此常人所欲,何不与之?乃诏谕丁谓,谓即传告陬落,群蛮感悦,因相与盟约,不为寇钞,负约者,众杀之。且曰:天子济我以食盐,我愿输与兵食。自是边谷有三年之积。”当时的中央王朝在当地驻扎的军队粮饷困顿,而当地的少数民族人民缺少食盐,所以中央王朝对当地少数民族人民送食盐,少数民族感激之下自愿纳粮用以供养当地戍边的军队。可以看出,在当时川黔古盐道沿线地区的少数民族人民就已经有了对国家的认同。明清时期,中央王朝正式开始对西南地区,尤其是贵州,进行积极开发管理。明朝利用“开中”制度、清朝采用“引岸法”等。这些政策不仅有利于西南地区经济的发展,也促进了国家进一步加强对西南地区各少数民族人民的管理,也进一步加强了西南地区少数民族人民对中央政府的了解和认可。

作为商贸和民族迁徙重要纽带的同时,川黔古盐道的发展在一定程度上体现着国家意志。中央王朝对川黔古盐道的管理与统辖,能反映出中央王朝对沿线地区少数民族管理及相互关系。

古盐道沿线各民族曾共同斗争,逐渐形成了各民族的国家认同。在反抗剥削斗争的过程中贵州各族人民一同联手,参与斗争、共同战斗,增进了民族友谊,增强了中华民族认同。特别是在抗日战争时期这种情况更明显。1937年以后,日本发动全面侵华战争,当时政府被迫迁都重庆。从此以后,川黔古盐道沿线地区各族人民不仅承担了沿线大部分的食盐运输工作,还肩负着运送抗战物资的使命,为打赢抗日战争做出了重要贡献。如1939年1月,为在战争期间尽快赶送食盐,贵州省政府协调沿线各地的盐务部门,发动沿线地区各族人民,参与到了川盐的赶送中。“1938年10月,财政部对贵州省政府下达‘发动民众力量,以敏捷手段尽量多运食盐,分存各地济销’的电令,要求赤水县政府征集1 500船夫参与运盐,同时指出‘现在赤水存盐甚多,亟需大批纤夫挽运’,要赤水县政府‘迅将上开应摊夫额,分批拨由该分队部应用。’同年8月21日,贵州省政府再令赤水县政府,在组织民夫赶运食盐时,组织‘三十九岁以上,能负盐、整船、使用板车之人夫,编队拨给运销局派用,并严禁借故避匿。’”[44]42古盐道沿线地区各族人民在抗日战场的大后方用自己的行动支持抗日战争,在抗日战争之中荣辱与共、同仇敌忾,为抗战的胜利做出了巨大的贡献,在这一过程中也对中华民族共同体的认同进一步加强。

川黔古盐道沿线地区的多元文化认同,促进了川黔古盐道沿线地区各民族人民的民族认同、国家认同。“国家利用商人团体、庙会组织、神话以及大众文化中的象征性资源等渠道深入下层社会”[45]22,如祭祀仪式使会馆、帮会组织神圣化,从而赋予这些组织在成员心中拥有更大的权威性,从而获得成员的承认,例如娘娘会、镇江王爷、灯会等不仅仅是一个组织机构,更是代表着组织的权威。川黔古盐道作为国家经济的一部分,国家凭借川黔古盐道发展实行更便捷的政治治理与军事服务,使得政府能够更为便利地对沿线民族地区实行有效管理。“川黔古盐道的形成和发展不仅反映了整个西南地区,特别是贵州省政治地位的提升进程,对贵州的发展起着重要作用,同时亦成为连接不同地域、不同民族文化的纽带。其重要的历史作用不亚于‘茶马古道’‘丝绸之路’。”[46]这对维护川黔古盐道沿线地区各民族社会稳定起到了积极作用,同时也将各民族拉入一个更大的民族群体,使各民族逐步融合为中华民族共同体。

自川黔古盐道开辟以来,各民族经济、文化都得到较快发展,省外商旅及民众不断迁入西南地区,并与沿线地区的彝、苗、汉、布依、仡佬等少数民族杂居,加强了各民族间经济、文化的交流,给予了各民族展现本民族文化的机会,有效地促进了各民族交往交流交融。川黔古盐道成为联系各民族的重要纽带,带动了各民族主动或被动地参与进了古盐道的开发,加深了各民族之间的联系,并相互交流、学习。共同的生产生活环境、密切的经济交流交往、接近的风俗习惯、深厚的民族关系,使得各民族间的文化差异逐渐缩小,最终形成费孝通所说的多元一体的民族分布格局。