皖南地区非物质文化遗产的开发性保护行为研究

2020-08-10董少林吴乾福郑灶文

董少林 吴乾福 郑灶文

(安徽工业大学,安徽 马鞍山 243000)

一、皖南地区非物质文化遗产的基本情况

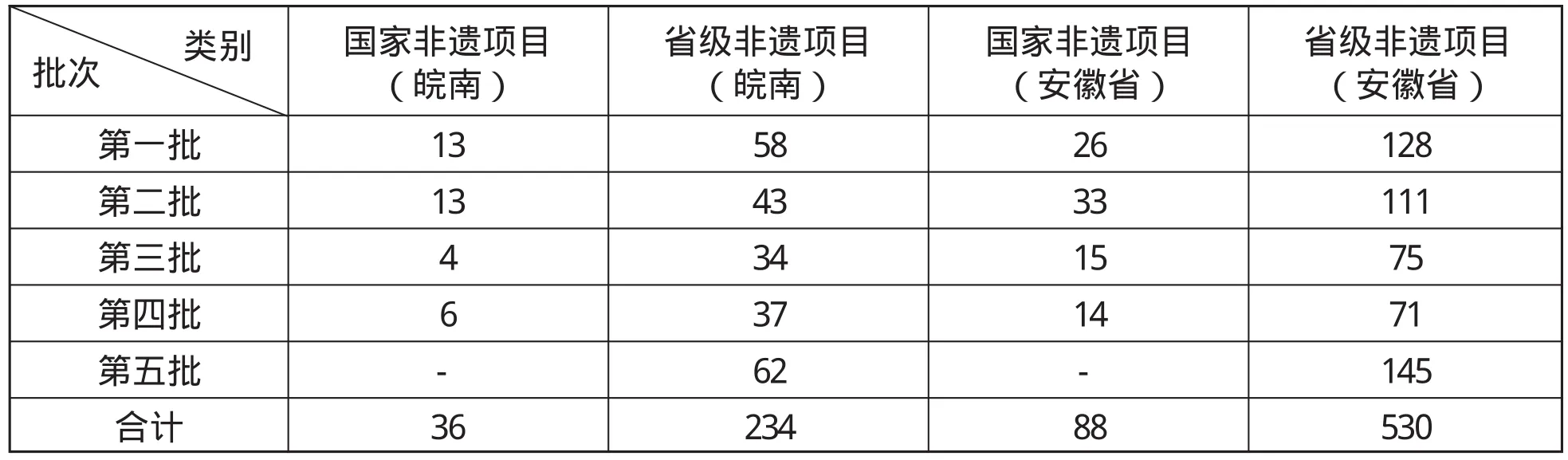

皖南地区历史悠久,自然环境优美,拥有众多珍贵的非物质文化遗产资源。本文选取了省级以上的非遗做简要分析。皖南地方政府积极开展申报工作,现已申报成功世界级非遗3项,国家级非遗36项(含世遗3项),省级非遗234项。简要情况如下表所示。

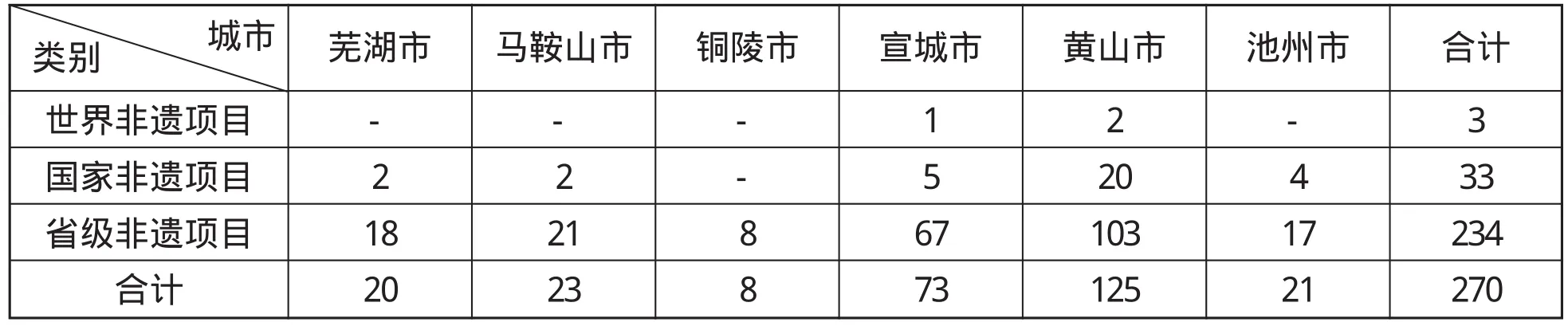

由下表我们可以看出,皖南省级以上非遗项目总和占安徽省省级以上非遗项目的43.69%,其中国家级非遗项目占安徽省的40.91%,省级非遗项目占安徽省的44.15%,均占全省的很大比重。皖南世界级非遗3项,这也是安徽省目前世界级非遗的3个项目。皖南地区不同种类的非遗数量在各个市存在着较大差别,其中,黄山市非遗项目数量最多,现有省级以上非遗125项,占皖南地区总数46.3%,且黄山市不同类别非遗项目数量总体上均高于其他市。其次是宣城市和池州市,最少的是铜陵市仅8项,还没有国家级非遗项目。从不同类别非遗来看,传统技艺类在各市非遗总数中占了较大的比例,各市拥有传统音乐、传统戏剧、民俗与传统舞蹈的数量相近。其他非遗项目数量在各市中存在差别,其中,池州是皖南地区唯一拥有省级以上曲艺类非遗的城市。近年来,皖南各地方政府从实际出发,针对各自地区拥有的非遗资源进行深入挖掘,非遗开发性保护活动呈现良好势头,有关非遗法规政策、非遗产业发展等方面取得了一定成果。

表1 皖南地区省级以上非遗项目各批次汇总表(截至2018年6月) 单位:项

表2 皖南地区各市省级以上非遗项目表(截至2018年6月) 单位:项

表3 皖南地区不同类型省级以上非遗项目数量表 单位:项

二、皖南地方政府在非遗保护中的具体行为

为了有效地进行开发性保护,促进公共利益的实现,皖南各地方政府大胆探索,勇于实践,采取了以下做法。

1.出台扶持政策引导产业发展

皖南各地方政府,加大政策倾斜力度,重点支持成长性好、示范效应强、有地方特色的传统技艺的文化产业项目建设。黄山市推行“百村千幢”古民居保护利用工程,投入大量资金修复徽州古建筑,在一定程度恢复了徽剧、徽州祭祀等一些非遗项目的生存空间。[1]池州市政府把生态和文化与旅游产品有效嫁接,推进青阳腔、池州傩戏等非遗的旅游开发项目建设。[2]皖南地方政府积极引导非遗传承人设立研究所、创作室,将创作与产业相结合,出台非遗产业发展专项资金管理方法,对非遗传承人给进行补贴和帮助。[3]宣城市2009年至2017年共计投资了5000余万元在文房四宝相关产业,现已建成泾县宣纸文化园、绩溪徽墨文化园等一批文房四宝特色文化产业园区。[4]

2.重视非遗人才队伍的培养

对非遗进行开发性保护的过程中,人才培养具有重要地位。非遗传统的传承方式,即通过父子传承、师徒传承以及血缘传承。为了加强培养一批年轻的非遗传承人和非遗技艺人才,防止一些非遗后继无人。皖南各地方政府还积极开拓多种形式的非遗人才培养,包括建立非遗传习所、创办非遗技艺培训班、在学校增设非遗课程与创立非遗技艺专业学校。如芜湖市开设“芜湖铁画艺术人才培养”培训班、马鞍山市主办了形意八卦掌传承骨干培训班、黄山市创办了德胜鲁班木工学校、歙县徽雕艺术学校等。

3.依托非遗项目打造本土品牌

皖南地方政府紧紧把握本地区的资源、区位优势,以特色产业为依托,以质量提升,品牌带动的发展思路,打造具有影响力的非遗文化品牌。[5]黄山市立足于中国徽墨之都、中国歙砚之乡和中国名茶之乡等非遗资源优势,强化地理标志产品的培育、申报和保护,现有“和氏璧歙砚”“李廷珪牌徽墨”等知名产品。宣城市以宣纸为核心,制定宣纸行业标准,以“千年古宣”“汪六吉”“红星”以及“汪同和”等自主品牌最为著名。铜陵市围绕“佘家贡”牌姜为中心,带动和发展更多的白姜品牌。池州市以“打造文化墩上、生态墩上、幸福墩上”为统领,连续举办了罗城民歌文化艺术节、杏花村文化旅游节。

4.丰富宣传载体与提高社会参与

皖南地方政府积极组织非遗传承人参加全国大型展示活动,利用非遗传统技艺大展交流平台,促进非遗的传播,营造保护非遗的良好氛围。池州市政府利用中央电视台的《华夏文明》栏目、中国教育电视台《地方文化》栏目、池州市广播电视台《古腔遗韵》栏目等,系统介绍池州市非遗项目保护情况。黄山市政府组织传承人参加全国文房四宝艺术博览会、北京文博会、中国(黄山)非遗传统技艺大展、“和氏璧”杯非遗技能大赛等活动。[6]池州市政府积极举办“池州非遗展演展示展销活动”“池州民歌赛”“杏花梦农耕情——安徽池州非遗展演”等活动。马鞍山市政府通过举办非遗民俗展演,集中展示了含山的扎彩、和县的舞狮、当涂的傩舞、花山的打莲湘、雨山的跳和合、博望的舞龙等民俗。

三、皖南地方政府在非遗开发性保护中存在的问题

在非遗开发性保护过程中,皖南地方政府行为并非全部达到预期效果,出现“偏差”主要表现在以下几个方面:

1.过度形式化降低文化内涵

由于非遗的精神内质在于它的本真性、原生态、不可替代性,一旦破坏这些特质,就很难实现其本源的市场价值,这就导致了非遗在保护和开发利用上的两难。如黄山市徽州区存续最久、影响最大的“上九庙会”,如今,地方政府将庙会的经营权转让给开发商,传统“上九庙会”的游神等民俗活动逐渐淡化,现已经演变成为盛大物资交流会。虽然非遗的活态性特点会随着时代的变迁而不断变化,但是其精神内涵应得到保护。如果只是形式化发展或开发其表层的东西,忽略了非遗的内涵和精华,那么这将不仅不是保护,反而是一种破坏。

2.非遗开发性保护不平衡

皖南地区非遗项目非常丰富,但基础薄厚不均,知名度各有高低。铁画锻制技艺、宣纸制作技艺、当涂民歌、青阳腔、铜陵白姜制作技艺等非遗项目发展态势良好,已产生巨大社会效益。然而,还存在一些具有很大的开发价值,如湖阳打水浒、徽派版画、青阳生漆夹纻技艺、芜湖麦秸画、龙窑制陶技艺等,由于没有得到充分利用,导致非遗资源闲置和开发效率低下。那些不能直接创造经济效益和社会影响力较低的非遗资源没有得到系统的全面保护,会导致不同种类的非遗资源发展不平衡,不利于文化多样性和文化生态平衡。[7]

3.区域间政府合作不紧密

当前,皖南地区已建成徽州文化生态保护实验区,旨在对徽文化进行整体全面的保护,区域内(包括江西婺源、安徽黄山、宣城绩溪)的各级非物质文化遗产都是其保护对象。但是由于跨行政区域的原因,区域内各地方政府之间缺乏统筹协调,管理工作各自为政。不同区域时常举办有关非遗活动也会邀请各地方政府参加,但是地方官员对于这些非遗文化交流活动缺乏重视,彼此之间也是互相撑个场面,并没有实现地区之间文化交流与合作的目的。

4.行业监督管理不到位

针对非遗项目的特点制定了行业标准,有利于保护传承人的知识产权,防止非遗产品良莠不齐,影响非遗的健康发展。宣城市政府为了保证宣纸的产品质量,较早地制定了有关宣纸地方标准。目前皖南地区还有许多非遗项目还未制定具体的地方或行业标准,如绿茶产业,在市场利益的诱惑下,一些企业在制作流程中选择用机器代替人工制作,在产品展示区放置一批手工制作的工作台糊弄游客,顾客以为买的是手工制作的绿茶,实际却是机器生产且品质与规格都无法保证,严重影响地区绿茶产业形象。

四、对皖南地方政府非遗开发性保护的相关建议

非遗属于公共产品,关系公共利益,需要政府从中发挥主导作用,必须加强政府与公民的互动与合作,使行为和目标严格服务于公共利益。

1.健全地方性法规

目前,皖南地区非遗开发性保护还处于探索阶段,现有法律法规中,有关产权、使用权、法律责任等问题的规定尚处于模糊状态,相关地方性法规条例还需进一步完善。[8]皖南地区非遗种类丰富,需要加快制定地方非遗的单行法规,有必要对现有的法规进行补充与细化。根据各自区域内非遗的实际情况制定单项条例,细化开发中需注意事项与非遗知识产权保护,明晰相关政府官员监督和管理的权责奖罚,为具体非遗的开发和保护做最有力的保障。

2.构建标准化管理体系

皖南部分地区仍未设置管理非遗的部门,导致非遗开发中有关政策、资金等工作得不到落实。因此,皖南地方政府应建制非物质文化遗产保护中心并赋予其更多职权。此外,有些地区虽已经有相关机构但是力量薄弱,从事非遗保护工作的专业专职人员也非常少,极易导致地方政府开发不科学、不合理的现象。所以,非物质文化遗产保护中心还应对基层非遗从业人员的指导和培训,定期组织非遗工作人员交流研讨,建立一支专业化水平高、技术性强、经验丰富的人才队伍。[9]

3.构建问责机制和监督机制

成立市级组织问责领导小组。地方政府作为引导者,必须明晰其在非遗开发性保护过程中的权利边界与义务,问责小组通过合理的问责程序,定期开展非遗开发问责工作。同时,充分发挥公众、媒体、非遗行业协会对非遗开发与保护工作中的监督作用,拓宽公民参与渠道,完善街道信箱、网上问政、微信公众号、微博等参与形式,使公民与政府之间形成良性互动。利用网络与大众传媒、自媒体等对政府有关非遗工作进行及时跟踪报道,有利于提高公民对地方政府的信任度和参与非遗保护的积极性。

4.拓展多渠道的资金供给体系

非遗作为公共产品,上级政府是主要的资金供给者。各地方政府财政能力有限,仅仅依靠政府是远远不够的。因此,地方政府需要创新投入方式,拓宽资金投入渠道。一方面引入社会资金。通过制定优惠政策,鼓励公众捐款与社会资金进入。[10]重视与金融机构合作,以融资租赁等形式参与非遗开发的融资。作为回报,地方政府为金融机构和组织提供便利的发展环境。另一方面设立非遗开发专项基金。从文化馆、博物馆以及文化产业的收入中提取一定资金比例,对非遗开发项目给予资金补助,主管部门、审查会与问责小组有权对资金进行监督与绩效评价,确保资金的使用效率。