应对重大公共卫生事件的林盘智慧

2020-08-06吴霜

吴霜

摘要:新冠肺炎疫情的迅速蔓延引发了各个行业对于应对重大公共卫生事件能力建设的思考,而城乡规划与建设也必须重新审视已有的惯性思维。四川省成都平原的林盘作为独具特色的农业文化景观和社会生态复合系统,以其离散型分布模式维持了千百年来在遭受外界压力和冲击时的韧性,支撑了“天府之国”的长期繁荣。本文基于对林盘空间格局和场镇作为农村传统社会服务空间节点的分析,提出了保持鄉村聚落空间间隔与发挥农村基层社区服务功能的建议,旨在推动传统知识和生态智慧与乡村振兴战略的有机融合,提升乡村文化景观抵御外界冲击或灾害的能力,以筑牢成都平原可持续发展的基础。

关键词:林盘;空间格局;社会生态韧性;疫情防控;成都平原

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.06.008 中图分类号:TU982

文章编号:1009-1483(2020)06-0052-06 文献标识码:A

Resilience of Linpan Cultural Landscape and Its Response to Major Public Health Events

WU Shuang

[Abstract] The rapid expansion of Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19) is incurring the rethinking on the capacity building in responding and mitigating the impacts of major public health events in every field or industry. For urban and rural planning and development, the traditional concepts and visions should also be reviewed accordingly. Linpan (wooded lot), as a unique agricultural cultural landscape or socio-ecological system distributed on the Chengdu Plain in Sichuan Province, with its dispersed spatial pattern, has sustained the resilience for many centuries in facing external pressures or shocks, and supported the long-term prosperity of "The Land of Heavenly Abundance". Based on the analysis of spatial pattern of Linpan and the functions of rural periodic markets as the socio-economic nexus in the landscape, this study suggested that the spatial interval of Linpan settlements should be maintained in the future development planning, and enough attentions be paid to the role of rural grass-root communities played in controlling and defensing epidemic diseases. It is hoped that these traditional knowledge or eco-wisdom could be integrated into the national program of rural revitalization, in order to enhance the resilient capacity of rural landscape against external shocks or hazards, and contribute to the sustainable development in Chengdu Plain.

[Keywords] Linpan; spatial pattern; socio-ecological resilience; control and defense of epidemic diseases; Chengdu Plain

1研究背景

1.1疫情对城乡规划建设带来的思考

新冠肺炎疫情蔓延的严峻防控形势,不仅对我国甚至全世界的医疗卫生体系形成了全方位的考验[1],同时也引发了各个行业对于在重大公共卫生事件冲击下应对策略的思考,这当然也包括我国的城市与乡村规划和建设。正如中共中央政治局常务委员会在2020年2月 3日的会议所指出的,这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考[2]。因此,从历史的角度思考城乡文化景观空间中蕴含的传统知识与智慧,无疑将有助于通过兼收并蓄以完善未来的区域建设规划,推动乡村振兴战略的顺利实施。应该看到,40年来中国城乡建设的高速发展已经取得了举世瞩目的辉煌成就,但同时也经受着不断发生的各种灾难和突发事件的检验。从2003年的SARS事件到2008年的汶川大地震,一次次冲击让人们清楚地认识到,重大公共卫生事件与自然灾害一样,其后果和影响都与城市的发展理念、营建模式、运行和治理方法有着直接的关系。

1.2作为成都平原农业文化景观的林盘

林盘是广泛分布于四川成都平原的农村聚落单元[3],同时也是一类独特的农业文化景观。上千年来,它成为当地农民生产、生活和家居的载体,共同形成了人与自然和谐共存的良性互动关系[4]。传统的林盘往往结合了林、水、田、舍等要素,以农宅院落为中心,由周边的竹林或林木环绕,与附近的农田结合一体,从而形成一个复合的社会生态系统(Socio-ecological System Complex)。成都平原上众多的林盘又以水系(灌渠和堰塘)、路网和场镇联系起来,成为一个完整的文化景观(Cultural Landscape)。许多学者认为,林盘的形成和发展与都江堰水利工程的建成及成都平原灌溉系统的历史演进密不可分,是一个共同演化的结果,从而使得林盘成为孕育蜀文化的摇篮[5-6],同时也是人居环境质量和区域生态安全的重要保障[4,7]。本文从成都平原传统林盘的空间格局入手,分析林盘景观在应对外界冲击下的韧性特点,旨在为成都平原农业遗产保护和乡村振兴规划提供新的视角。

2传统林盘的空间格局

2.1林盘的大小

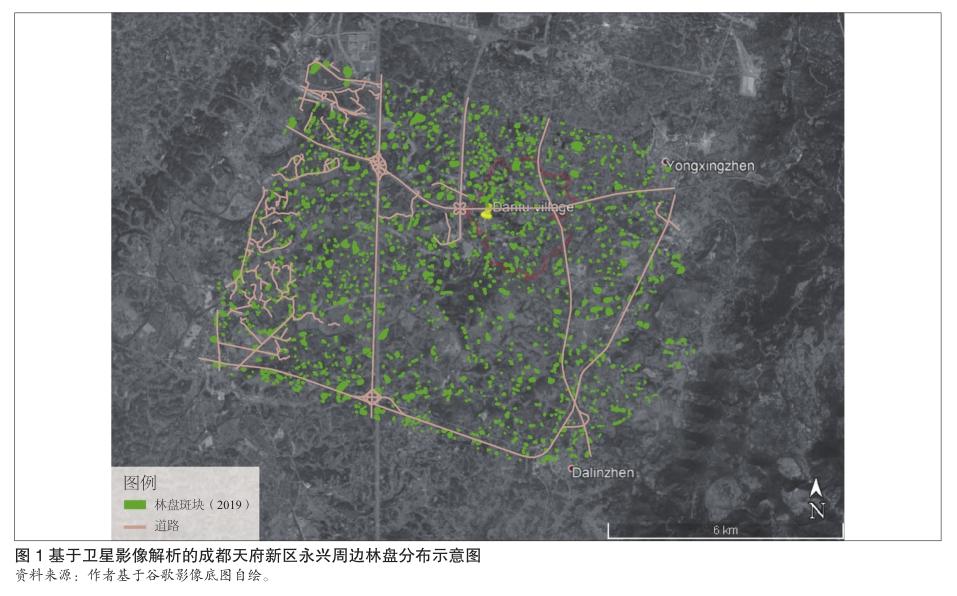

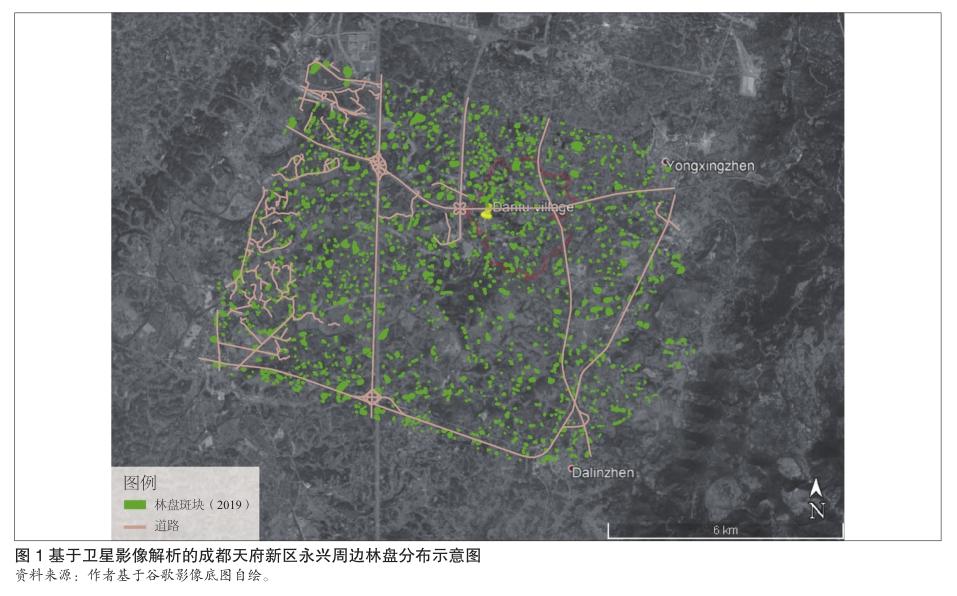

林盘作为一种传统聚落模式,其存在是由其生产方式的载体即农田系统为依托的[5]。从景观尺度来看,斑块状的林盘镶嵌于农田景观的背景之上,形成了星罗棋布的斑块状分布。在成都平原上农村的传统居住模式是分散型的,通常几户人家聚集在一个林盘当中,而大型的林盘(居住户数超过10户的林盘)通常数量较少。已有研究表明,成都平原每平方公里的林盘数量为10~15个,而其中的大林盘只有10300个,约占成都平原林盘总数的7.3%[8]。另外,有超过70%的林盘是居住户数少于10户的小型林盘,其间还有约20%的中型林盘。在成都郫都区的研究还发现,居住40户以上的大型林盘通常出现在交通要道和场镇附近,而广大的乡村通常分散着只有几户人家的林盘聚落,相互之间保持着足够的空间间隔[9]。根据对成都天府新区永兴地区卫星影像的提取,结合Arcgis10.6并运用Fragstats软件包分析,发现林盘的形状并不规则,多数呈圆形、近方形或长方形,面积在3000~5000m2之间(见图1)。但按林盘的占地面积来看,各个地区的林盘大小不尽相同,笔者用同样的方法调查发现,位于成都以西的崇州市林盘平均面积可达19000m2,而温江区的林盘平均大小则为6000m2左右。如果按照林盘的占地半径来分析,小型林盘的占地半径通常小于50m,大型林盘则超过100m,其间为各类中型林盘,因此成都平原占地半径在100m以内的中型和小型林盘合计超过90%[3]。

2.2林盘的密度

不同的环境承载力决定着林盘的密度,例如在都江堰的传统灌区,由于地势平坦、土壤肥沃、灌溉良好,林盘的密度可高达20~30个/km2,甚至更高。据笔者在2019年的调查,成都天府新区永兴地区的林盘密度为26个/km2。各个地区由于自然条件的不同,林盘的密度略有差异。总体来看,都江堰的传统灌区中,也就是平坝地区的区(县)林盘分布密度较高,居住的人口也较多。依据2007年的统计数据,温江区的林盘密度为30个/km2,郫都区为22个/km2,新都区为34个/km2;而在具有浅丘地貌的区(县),由于土壤肥沃程度降低,许多灌渠为20世纪50年代后兴修,林盘密度也相对较低,例如,龙泉驿区为19个/km2,双流县18个/km2,大邑县17个/km2,崇州市只有8个/km2 [3,8]。与中国其他的农业人口高密度区域相比,成都平原以其富庶表现出很高的承载力。据统计,2007年成都平原林盘的居住人口为449.03万,约占成都市农村人口的87.47%[8]。林盘中居住的人口密度高达31.8人/个,约为66.35人/hm2,人均占地面积仅为100~231m2/人[8]。同时,成都平原基本上不存在长三角和珠三角地区甚至中国北方农村传统意义上的“村庄”。与东亚所有的传统农业发达地区相比,林盘无论在空间形态上还是村舍规模上都比“村庄”更为小巧,而林盘之间的联结也不是仅靠中国农村通常的血缘或宗族关系[6]。这些高密度的林盘呈现为离散型分布,相互之间保持着一定的空间间隔距离,并不聚集连片,平均间距通常在200~300m左右[3-5],一些大型和中型林盘之间的距离可达1 km左右[3]。

3林盘景观的韧性

3.1韧性的概念

韧性(Resilience)概念最初源于自然科学领域,意指系统应对外界干扰和冲击的恢复能力,也被称为弹性,与系统的脆弱性(Vulnerability)相对应[10]。目前,人们已经普遍认识到,要维持人类生存与福祉的可持续性往往要依赖于社会生态系统的韧性,而韧性其实就是给人类社会在遭遇外界压力或冲击时提供的一种“保险”机制[11]。当外界压力或冲击来临时,这种“保险”机制能够给社会生态系统提供应对的弹性空间和时间,让系统能够启动自身所具有的恢复机制,从而减轻外界冲击带来的损失。

在现代的城市与乡村规划建设中,人们已经越来越重视社会生态系统韧性能力的提升[11]。联合国提出的2030年可持续发展目标的第11个目标就是“要使得城市更加包容、安全、韧性和可持续”,因此,“韧性”已经成为现代城乡规划设计中不可或缺的考虑因素。目前,国际上对于城乡韧性的思考和研究大多还集中在应对气候变化方面,例如海平面上升对于沿海城市的影响[11]。我国对于城镇建设韧性的关注发端于2008年汶川大地震之后,许多灾后重建方案都将避险空间融入规划当中,考虑了景观空间的韧性幅度[12]。但已有的研究对于公共卫生事件的冲击还考虑得很少,这次新冠肺炎疫情的迅速蔓延无疑可以看成是一次外力严重干扰下对于城乡系统的检验,因此有助于我们重新思考景观空间的韧性问题。

3.2林盘的韧性

林盘在空间分布上呈现为“离散型”,其密度往往与环境承载力密切相关。聚落依田而建,灌溉的“支渠”和“毛渠”绕盘而过,使得居住地与耕地结合紧密,便于田间管理。林盘之间保持了足够的间隔空间,使得“生態位”不至于重叠,人们对于相同资源(例如水资源和土地资源)的获取不会发生“刚性”对抗,从而维持了系统的韧性。同时,团形的林盘内住户联系紧密,而散落的林盘又能相互守望,间距依林盘大小和环境条件而变化,但多在500m以内,使乡村社区能够形成应对外界压力或冲击的社会合力,即社会系统韧性。另一方面,间隔的空间使得人类的居住地与农田、林地和湿地生态系统整合一处,在有限的空间范围内创造出多样性的生态系统界面(Ecosystem Interface),从而提高了景观异质性,以及建立在此基础上的生态系统韧性。

3.3景观的韧性

林盘是一个人与自然耦合的复杂系统(Complex Coupled Human-natural System),其景观的韧性不仅有其环境结构基础,同时还有其社会人文因素在起作用。从景观尺度来看,分散的林盘在物理形态上由道路和灌渠串联成网,但从经济、社会和文化的角度分析,这些散落的林盘又以场镇(集市)为节点,网络成一个乡村社会。林盘的生产和生活正是因为场镇的存在而“活跃”和“流动”起来。场镇不仅仅是当地农产品的交易场所和农民生产生活必需品的来源地,同时也是乡村的政治社会文化中心,提供着行政管理、医疗卫生、教育甚至宗教等各种社会服务[3]。成都平原上传统的“场”通常起到了“中心地”的作用,有一个服务半径,“赶场”的距离大约在3~5km范围内[13-14]。当外界冲击到来时,场镇可以通过社会或市场反馈的信息调节农业生产方式和规模。例如,当旱情加重时,农民会根据市场的信号,扩大抗旱农作物品种的栽培面积。同时,场镇还是农村基层卫生机构的所在地,例如乡村卫生院、私人诊所、药店,甚至传统的中药铺或江湖游医,因此,农民“赶场”的距离往往也就意味着“就医”的距离。农村公共卫生的管理节点在于场镇,而场镇在林盘景观上的空间布局就与乡村社会的疾病治疗和疫情防控密切相关。

4城市化进程中林盘的变化

4.1林盤系统的变化

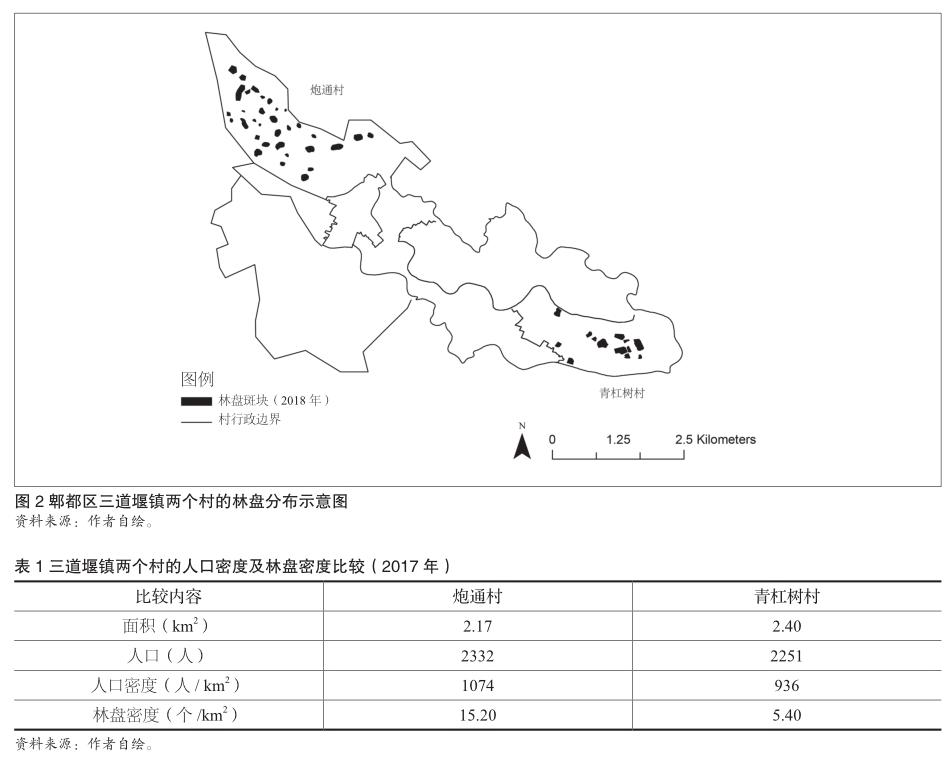

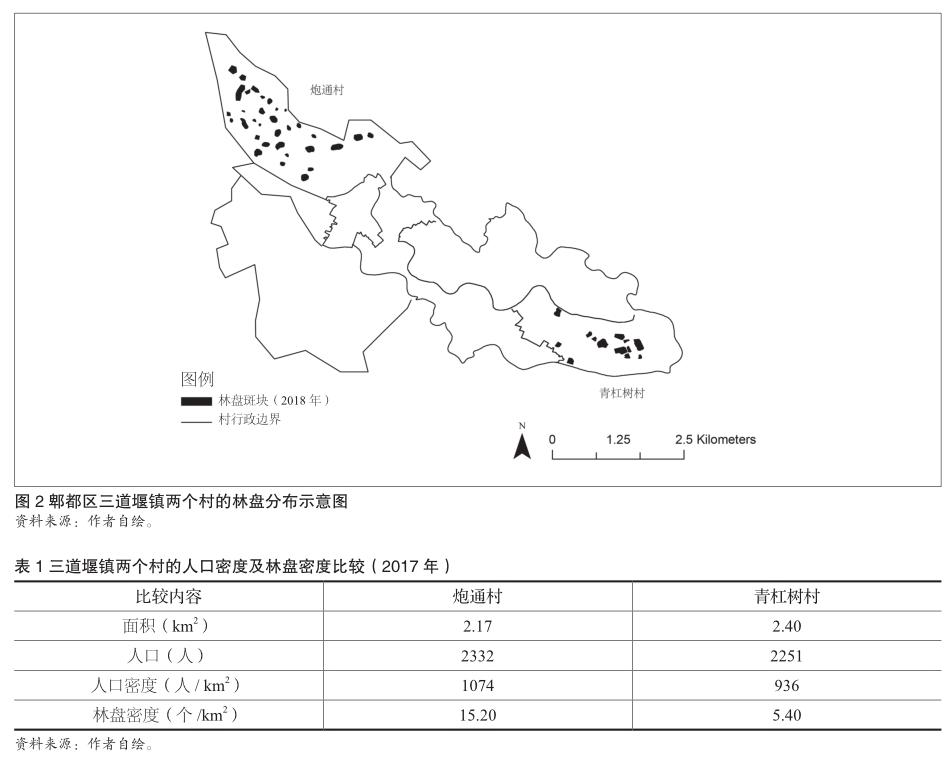

成都平原的农业文化景观在过去30年间发生了翻天覆地的变化,许多散落在平原上的林盘已经或者正在被集中化的居住模式所替代,传统的农耕生产生活模式也演变为规模化、集约化的农业生产方式。随著城乡一体化和新农村建设的不断推进,土地开始向规模经营集中,农民开始向城镇集中,传统林盘从数量和形态上均发生了明显变化[3-5]。以郫都区三道堰镇的林盘为例,炮通村和青杠树村近年来在土地面积和人口数量上基本相似,但目前的泡通村仍基本保持了传统林盘的格局,而青杠树村经过2013年后的土地整理,改为以集中居住模式为主的村落[14](见图2、表1)。集中居住后的青杠树村虽然人口密度上没有大的变化,但传统林盘的数量减少,密度降为5.4个/ km2,而炮通村为15.2个/ km2。目前,青杠树村重点发展乡村旅游产业,农民大多以经营农家乐为业,生计方式逐渐单一化。通过流转农地经营权,农民的承包地全部集中到村集体的平台公司,实行规模化、集中化经营[15]。短期内农民的收入可能有所增加,但由于作物栽培种类(品种)的减少和单一化的生计模式使得生产生活受市场不确定性的影响程度加大,整个系统的韧性也就随之降低。当外界冲击到来时,例如当重大疫情到来时,因为旅游人数的大幅度下滑就会造成整个社会经济系统的脆弱性显著增加。

4.2居住模式的变化

农民的集中居住在促进农业产业化和改善农村居住生活条件的同时,也带来了许多新的问题和挑战。例如,集中建设的农民新村往往削弱了传统农业景观的生态异质性,造成了耗材、耗能、造价高等新的负担。同时,从公共安全防控的角度来看,集中居住模式给消防、应急、公共卫生、邻里交往、居住心理等方面也带来了许多新的风险和不确定性。从这次新冠肺炎疫情最为严重的武汉来看,“新冠”传染的70%~80%发生在家庭内部。在过于密集的住宅小区内,这么高的家庭传播比例在同一楼宇中造成的住户间心理压力和恐慌是可以想象的。从接触强度来看,过多的公共空间和共用设施、过多的人群聚集,会大大增加疾病的传播机率和担心感染的心理压力,同时也给居家隔离增加了难度。因此,如何提升快速城市化条件下集中居住小区应对重大公共卫生事件的能力,无疑成为今后城乡规划建设中应该予以重视的课题。

乡村的集中居住模式无疑会缩小原来散居林盘住户之间的空间间隔,增加疾病传染的概率。这不仅仅局限于人类疾病的防控,对于牲畜和家禽的传染性疾病也是同样的。例如,从2019年非洲猪瘟的防控来看,过去林盘中一家一户的猪舍被集约化的大型养猪场所取代,但更为严格的检疫和卫生防控措施并没有减小猪瘟流行带来的社会经济影响。过去分散而又有隔离的居住模式和农家养殖模式,为传统农业社会提供了很大的韧性空间,而禽蛋和生猪只有通过场镇才能够流通,因此控制了场镇也就切断了传染的途径。同时,传统农业社会种植和养殖品种的多样化也避免了系统在外界冲击下出现毁灭性灾难,这与丰富的生物多样性能够为生态系统带来稳定性的道理是一样的,因为生计方式的多样性和足够的空间间隔不仅有利于系统自动阻断疫情的蔓延,同时也为系统的恢复提供了更为完善的“保险”机制[16]。

4.3场镇的变化

传统的林盘景观由于场镇的存在而联结成一个农业社会,场镇对于调节整个系统在应对外界压力或冲击上发挥着不可替代的作用。由于近30年来社会经济的高速发展,特别是经济全球化和交通通讯等基础设施的发展,场镇传统的经济功能正在逐渐弱化,大型购物中心及快速发展的物流业使得“赶场”已经不再是农民经济生活中的必须,许多传统的“场”也在“拆乡并镇”的过程中逐渐消失[14]。但是应该看到的是,场镇作为农村“中心地”的社会服务功能还依然存在,“赶场”不仅仅是一种经济活动,也是农民的社会文化需求。虽然现在许多新的行政村都建立起了配套服务设施,但传统的社会服务渠道和网络还是应该加以充分利用,以便在广大的乡村形成一个层级分明而功能完善的服务网络。从这次疫情防控的经验来看,基层社区在整个防疫体系中发挥了不可替代的基础性作用。2020年2月10日,习近平总书记在北京市调研指导新冠肺炎疫情防控工作时指出:“全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用,把防控力量向社区下沉,加强社区各项防控措施的落实,使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。[17]”因此,面对重大疫情的冲击,一个功能完备的场镇体系对于林盘景观的稳定可以发挥积极的中枢作用[16],周边的农民可以快捷地从附近的“村”和“场”得到有关医疗、保险、防控方面的信息、知识和技术,从而提高当地的防控能力和应急水平。

5结语

成都平原是中国历史上最为重要的农耕地区之一,发达的水网、肥沃的土壤支撑了众多的林盘聚落和场镇,并在历史上的多数时间里维持着繁盛的人居景象,被称为“天府之国”。如何保护好林盘这一历史文化景观,发挥林盘空间格局上的传统韧性优势,通过系统自身韧性来防御重大疫情的冲击是今后规划建设中应该予以重视的课题。这次新冠肺炎疫情发生后,在新浪微博上搜索“林盘”关键词可以发现,与疫情防控相关的推文数量明显上升,这表明人们在疫情发生时对于成都平原林盘的关注。

集中居住带来的诸多问题,特别是对于传染性疾病蔓延时的防控,在这次的“新冠”疫情中彰显出来。农村的集中居住模式不仅会造成农业生产便利性的降低,也会使得原来的社会防控体系变得更加脆弱,从而增加农村传染性疾病传播的可能性。因此,在乡村建设规划中应该吸收传统知识和智慧,保持聚落的空间间隔,形成大分散、小集中的格局。同时,应该更加重视和发挥场镇在农村基层医疗卫生和疫情防控方面的作用,建立起社区、场镇、县区多层级网络体系。

林盘韧性的研究是一个多学科交叉的课题,现在还处于起步阶段,不仅涉及到城镇规划、农业、林业、水利和国土等各个部门,还与生态环境、文化传承和公共卫生等领域密切相关。农民新村的建设和林盘的修复不仅要考虑到基础设施的配套,同时还应该着眼长远,考虑到整个系统在外界冲击到来时的韧性,包括重大自然灾害和公共卫生事件,这无疑將为建设美丽、和谐、富裕的新农村奠定重要的基石。

参考文献:

[1]肖尤丹.新冠肺炎疫情对公共卫生应急法治的重大挑战及对策建议[J].中国科学院院刊,2020,35(3):240-247.

[2]李维安,张耀伟,孟乾坤.突发疫情下应急治理的紧迫问题及其对策建议[J].中国科学院院刊,2020,35(3):235-239.

[3]方志戎.川西林盘聚落文化研究[M].南京:东南大学出版社,2013.

[4]刘勤,王玉宽,郭滢蔓,等.成都平原林盘的研究进展与展望[J].中国农学通报,2017,33(29):150-156.

[5]袁琳.生态地区的创造——都江堰灌区的本土人居智慧与当代价值[M].北京:中国建筑工业出版社,2018.

[6] Abramson D. B. Ancient and current resilience in the Chengdu Plain: Agropolitan development re-revisited[J]. Urban Studies, Special issue article: Environmental governance for urban resilience in the Asia-Pacific,2019,57(7):1-26.

[7]郑婧.论川西林盘的生态意义[J].山西建筑,2010,36(12): 50-52.

[8]成都市城乡建设委员会,成都市城镇规划设计院.成都市川西林盘保护利用规划[Z],2007.

[9]郭滢蔓.成都平原林盘的时空变化特征及其驱动力研究——以郫县为例[D].北京:中国科学院大学,2017.

[10] Holling C. S. Resilience and stability of ecological systems [J]. Annual Review of Ecology and Systematics,1973,4(1):1-23.

[11] Alberti M. Advances in urban ecology-Integrating humans and ecological processes in urban ecosystems [M]. New York: Springer Science-Business Media,2009.

[12]程显煜.汶川大地震灾后重建研究[M].成都:四川人民出版社,2008.

[13] Skinner GW. Marketing and social structure in rural China(Part 1) [J]. The Journal of Asian Studies,1964,24(1):3-43.

[14]陈其兵.川西林盘—景观资源保护与发展模式研究[M].北京:中国林业出版社,2011.

[15]汪越,刘健,薛昊天,等.基于土地产权创新的乡村规划实施探究——以成都市青杠树村为例.小城镇建设,2018,36(1):26-32.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.01.004.

[16] Wu S., Wu N., Zhong B. What ecosystem services flowing from linpan——a cultural landscape in Chengdu Plain, Southwest China [J]. Sustainability,2020,1(10):4122.

[17]北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心.充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用[N].光明日报,2020-02-25(6).