双能量CT碘图定量参数鉴别诊断鼻腔鼻窦肿块样息肉与肿瘤

2020-08-06危春容吕艳娥杨亚英

危春容,吕艳娥,严 映,熊 倩,杨亚英

(昆明医科大学第一附属医院医学影像科,云南 昆明 650032)

鼻腔鼻窦占位性病变主要包括息肉和肿瘤性病变2大类,临床均可出现鼻塞流涕、涕中带血或鼻出血等非特异性症状,但治疗及预后不同。另一方面,涕中带血及鼻出血会增加临床疑诊恶性肿瘤的概率[1],尤其对于老年患者。CT能清晰显示病变范围、邻近骨质受累及远处转移[2],但常规CT软组织分辨率有限。双能量CT可在解剖形态学基础上进行定量诊断,多用于定性诊断肿瘤及临床分期等[3-4]。本研究观察双能量CT碘图定量参数鉴别诊断鼻腔鼻窦肿块样息肉与肿瘤的价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2017年9月—2019年8月80例于昆明医科大学第一附属医院接受鼻窦双能量CT并经手术病理证实的鼻腔鼻窦肿物患者,男52例,女28例,年龄12~81岁,平均(49.6±1.9)岁。纳入标准:①具有完整临床病理及影像学资料;②检查前未接受任何治疗;③图像质量满足诊断及测量数据需要。根据病理结果将患者分为息肉组、良性肿瘤组及恶性肿瘤组。

1.2 仪器与方法 采用Siemens SOMATOM Definition Flash第2代炫速双源CT行鼻窦常规平扫及双能量增强扫描。嘱患者仰卧,扫描范围自额窦上缘至硬腭水平。平扫参数:管电压100 kV,管电流120 mAs,准直128×0.60 mm,转速0.33 r/s,螺距0.85,开启CARE Dose 4D及CARE kV;以流率3 ml/s、剂量1.20 ml/kg体质量经肘静脉注入对比剂碘海醇(350 mgI/ml),后以相同流率注入30 ml生理盐水,采用对比剂示踪法自动触发扫描进行增强扫描,动脉期延迟5 s,静脉期为动脉期后延迟15 s,采用双能量模式,A、B球管管电压及管电流分别为Sn140 kV/60 mAs、80 kV/255 mAs,准直40×0.60 mm,转速0.33 r/s,螺距0.80。

1.3 图像处理与分析 扫描结束后,采用基于原始数据的迭代重建(sinogram affirmed iterative reconstruction, SAFIRE)技术重建图像,以降低图像噪声;以重建的管电压80 kV及Sn140 kV动脉期薄层图像重建碘图,由2名具有5年头颈部影像诊断经验的主治医师在双盲情况下避开囊变、坏死、伪影及粗大血管于病灶实性部分及同层颈内动脉手动勾画圆形或椭圆形ROI,使其面积包含病灶实性成分2/3以上,获得病灶和同层颈内动脉在动脉期的碘浓度(iodine concentration, IC)及碘图CT值(Overlay值);以病变同层颈内动脉IC为基础,根据公式“标准化碘浓度(normalized iodine concentration, NIC)=病灶IC/同层颈内动脉IC”计算病灶标准化IC;对每个病灶分别测量3次后取平均值,以2名医师测量结果的平均值为最终结果。记录3组肿物最大直径。

1.4 统计学分析 采用SPSS 25.0统计分析软件。符合正态分布的计量资料以±s表示,不符合正态分布者以中位数(上下四分位数)表示;计数资料以频数表示。采用R×C表Pearson卡方检验比较3组患者性别差异;以单因素方差分析比较3组间年龄及肿物最大直径的差异,以LSD检验行组间两两比较。采用Kruskal-WallisH检验比较3组间病灶动脉期IC、NIC及Overlay值的差异,并行组间两两比较;以Bonferroni法对P值进行校正。将良性肿瘤组和恶性肿瘤组合并为肿瘤组(n=54),绘制各定量参数鉴别诊断鼻腔鼻窦肿块样息肉与肿瘤的ROC曲线,计算相应AUC,分析其诊断效能。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

80例鼻腔鼻窦肿物中,23例病变累及双侧,57例为单侧病变(左侧30例、右侧27例);病灶主体位于鼻腔39例、鼻窦41例。息肉组26例,男18例,女8例;良性肿瘤组24例,男16例,女8例,包括13例内翻性乳头状瘤、5例呼吸道上皮腺瘤性错构瘤、4例炎性肌纤维母细胞瘤、2例神经鞘瘤;恶性肿瘤组30例,男18例,女12例,包括8例鳞状细胞癌、5例淋巴瘤、5例腺样囊性癌、4例恶性黑色素瘤、2例腺癌、2例内翻性乳头状瘤癌变、2例软骨肉瘤、1例恶性混合瘤及1例骨外尤因肉瘤。息肉组、良性肿瘤组、恶性肿瘤组平均年龄分别为(45.3±2.8)岁、(46.4±3.2)岁、(55.9±3.2)岁;肿物最大直径分别为(3.14±0.21) cm、(3.78±0.23) cm、(4.34±0.27) cm。

2.1 3组患者一般资料比较 息肉组、良性肿瘤组及恶性肿瘤组间性别构成差异无统计学意义(χ2=0.56,P=0.75)。恶性肿瘤组平均年龄高于息肉组和良性肿瘤组(F=4.29、4.39,P均<0.05),而息肉组与良性肿瘤组间差异无统计学意义(F=4.54,P=0.81)。恶性肿瘤组肿物最大直径大于息肉组(F=0.34,P<0.05),与良性肿瘤组差异无统计学意义(F=0.56,P=0.11)。

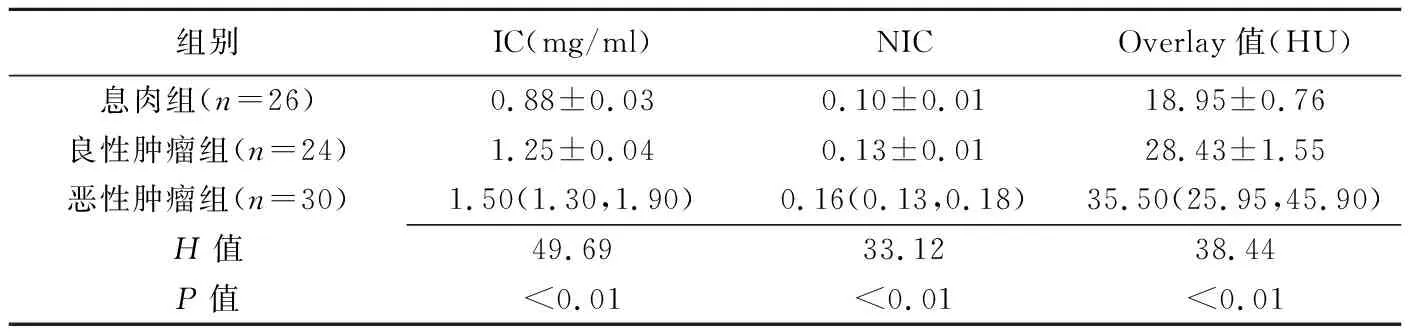

2.2 3组间动脉期碘图相关参数比较 3组间动脉期病灶IC、NIC及Overlay值差异均有统计学意义(P均<0.05);良性肿瘤组(H=-4.13、-2.80、-4.00)和恶性肿瘤组(H=-7.02、-5.75、-6.12)动脉期IC、NIC及Overlay值均高于息肉组(P均<0.05);恶性肿瘤组动脉期IC及NIC均高于良性肿瘤组(H=-2.60、-2.73,P均<0.05),而其Overlay值与良性肿瘤组差异无统计学意义(H=-1.85,P=0.20)。见表1、图1~3。

表1 3组间动脉期碘图各定量参数比较

图1 患者女,55岁,右侧鼻腔息肉 IC=0.80 mg/ml,NIC=0.06(0.80/13.60),Overlay值=20.40 HU 图2 患者女,65岁,左侧鼻腔内翻性乳头状瘤 IC=1.30 mg/ml,NIC=0.11(1.30/11.90),Overlay值=27.90 HU 图3 患者男,80岁,右侧鼻腔鼻窦鳞状细胞癌 IC=2.20 mg/ml,NIC=0.14(2.20/15.80),Overlay值=44.70 HU

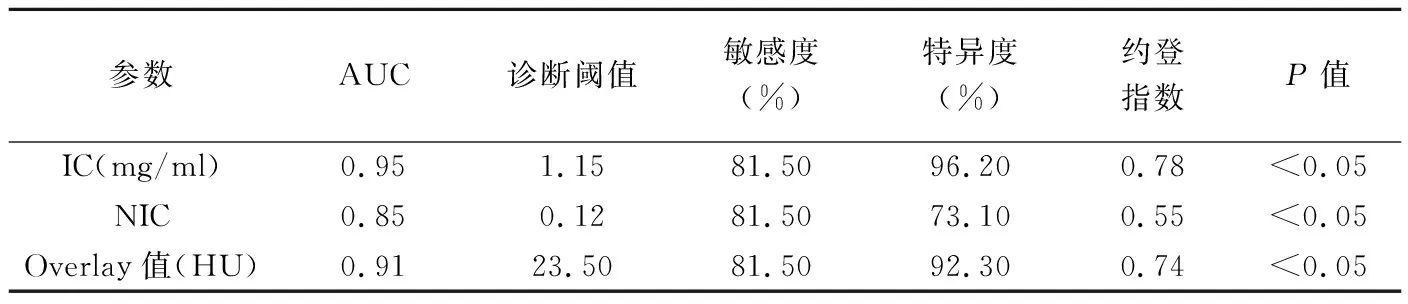

2.3 动脉期碘图相关定量参数鉴别鼻腔鼻窦肿块样息肉与肿瘤的诊断效能 ROC曲线显示动脉期IC鉴别鼻腔鼻窦息肉与肿瘤的AUC(0.95)大于NIC(0.85)及Overlay值(0.91);阈值取1.15 mg/ml时,诊断敏感度、特异度及约登指数分别为81.50%、96.20%及78.00%。见表2、图4。

表2 动脉期碘图相关定量参数鉴别诊断鼻腔鼻窦肿块样息肉与肿瘤的ROC曲线分析结果

图4 动脉期IC、NIC及Overlay值鉴别鼻腔鼻窦肿块样息肉与肿瘤的ROC曲线

3 讨论

鼻腔鼻窦占位性病变种类繁多,多为炎症、息肉和肿瘤,以炎性息肉最常见[5]。鼻息肉是鼻腔鼻窦最常见的扩张性炎症性肿块,单侧鼻部息肉样肿块会增加临床疑诊恶性肿瘤的概率。对于肿块样鼻息肉和肿瘤,治疗方法均以鼻内镜下手术切除为主,但术式选择不同[6],且部分恶性肿瘤范围较大,经鼻内镜无法彻底切除,需于术前或术后辅以化学治疗或放射治疗,故术前定性诊断鼻腔鼻窦肿块甚为重要。鼻肿瘤富含新生血管,血供丰富,增强CT常表现为中-高度强化;而肿块样鼻息肉常为血管瘤型或合并炎症、新生血管,CT增强亦呈不同程度强化;常规增强CT鉴别诊断存在一定困难[2]。双能量CT能在解剖形态学基础上进行定量诊断,对于肿瘤诊断及分期具有一定价值[7]。IC能够通过定量病灶内碘含量而直接反映病灶的微血管密度及血流灌注分布情况,从而间接反映病灶血供特点[8-9]。Overlay值是病灶碘净增强值,能比常规CT强化值更准确地反映病灶的细微强化。

本研究中良性肿瘤组和恶性肿瘤组动脉期碘图各参数均高于息肉组,可能原因如下:鼻息肉是突入鼻腔或鼻窦的良性增生性生长的鼻黏膜[10],其病理表现为鼻黏膜上皮损伤、基底膜增厚并腺体增生、间质水肿及大量炎细胞浸润[11],增强CT多呈黏膜线样、斑片状、结节状强化,夹杂条片状无强化区,与组织学上较多分泌物潴留及细胞量少的特点相符[12];而肿瘤富含新生血管,微血管密度高,血容量明显增加,血供更加丰富,故碘含量高于鼻息肉。肿瘤微血管密度与其侵袭性相关,恶性肿瘤新生血管丰富,血管内皮细胞发育不完善,血管壁通透性增加,增强后对比剂容量较良性肿瘤明显增加。

IC及Overlay值与血管内和血管外间隙中对比剂容量成正比[13]。本研究中恶性肿瘤组动脉期IC高于良性肿瘤组,其Overlay值与良性肿瘤组无明显差异,提示IC能较Overlay值更准确地反映肿瘤微血管数量、管壁通透性及血管生成等情况,与既往研究[13]结果相符。有学者[8,14]认为对比剂流速、总量及受试者心功能差异均可导致个体间存在IC差异,应以颈动脉IC为基础对肿块IC进行标准化之后比较NIC,以消除个体及对比剂浓度差异的影响。本研究中恶性肿瘤组NIC高于良性肿瘤组,与IC一致,提示恶性肿瘤血供较良性肿瘤更加丰富。

本研究发现根据动脉期IC、NIC及Overlay值鉴别诊断鼻腔鼻窦肿块样息肉与肿瘤的效能均较高,其中IC的AUC最大,诊断临界值为1.15 mg/ml时,其诊断敏感度为81.50%,特异度为96.20%,与KATO等[15]的结果相符,表明NIC并不能提高鉴别淋巴结转移的AUC,而以IC进行比较更为简便、更适用于临床工作,IC可作为动脉期碘图相关定量参数中较准确的客观指标。

综上所述,双能量CT动脉期碘图相关参数对鉴别诊断鼻腔鼻窦肿块样息肉与肿瘤具有一定价值,可为治疗及判断预后提供依据。本研究尚存不足:①ROI仅包含病灶部分层面;②仅对动脉期碘图定量参数加以分析,有待进一步深入。