“水牛化龙”传说与海州河湖变迁历史的解读

2020-08-06晁剑虹

◎晁剑虹 刘 阳

(1.宿迁市文物研究所,江苏宿迁223800;2.连云港市重点文物保护研究所,江苏连云港222023)

提 要:传说是先民记录古老历史的一种载体。通过口耳相传的形式对某一历史事件演变加以记录,虽有荒诞无稽的成分,但同样蕴含着许多真实的历史信息。“水牛化龙”是流传于苏北地区的一则志怪传说,文章通过对历代有关文献的梳理,以解释该传说在流布的过程中产生的诸多地理与环境变化。

桑墟湖与硕项湖,原是位于海州(今连云港市)西南的两片广阔水域。《读史方舆纪要》卷二十二沭阳县“硕项湖”条下:桑墟湖在硕项湖西北入海州境内。自北宋以来,一则以二湖为背景的“水牛化龙”志怪传说在淮海及其周边地区广为流传,历经千年而长盛不衰,并且随着地理环境的变迁而进行不断演绎。

一、“水牛化龙”传说的最初形态

在目前已知的文献中,最早将该故事收录并付梓的当属编纂于明正德十二年(1517)的《淮安府志》。据该志第十五卷《纪异》中记载:“安东长乐北乡地名团墟,民有张姓者,家甚富,畜牛至百只,入水则失其一,归则如数,张疑之。一夕,梦牛告之:我已成龙,与桑墟湖龙斗,不胜,但角上少刃,可系以助之。梦觉,至旦起视,群牛中一牛最大,验之,腹下有鳞,乃知其异,以刃系角而去。遂与彼斗,胜之。桑墟湖龙伤目而遁。牛自是不归,竟化为大湖之龙。每岁一次,风雨作于团墟,鱼虾随至为验,至今过大湖,讳‘牛’字;过桑墟湖,讳‘瞎’字。否则,风涛骤作。”[1]

安东,即今涟水。而“长乐北乡”之“团墟”,即位于安东境内古硕项湖之北岸,今属连云港市灌南县新集乡。“墟”,本意为大土山,即地势较高处,今沭阳桑墟、高墟等地名皆属此类。至于明代时名“长乐镇”,清《光绪安东县志·建置》云:“长乐镇,在治北少东一百里。即旧永丰镇。”“长乐巡检署在长乐镇。”[2]《续纂淮关统志》记载:“长乐镇,县治北一百里,与海州界……为护盐关,后因分黄导淮,奉文拆毁,泄黄水入海。”清雍正四年(1726),因屡遭水患,“长乐一镇竟成坵墟,巡检衙门亦因废坏,移于县治。”[3]

明《正德淮安府志》中,编纂者将这则传说的时代置于“宋真宗天禧元年”(1017)至“宋嘉祐中”(1056—1063)之间。按《宋史》记载,北宋初年,县以下设有乡、里等基层行政机构,“长乐北乡”即隶属于安东县。宋神宗熙宁二年(1069)王安石变法以后,原有的“乡里”自治体系被“保甲制”所取代。后由于长期战乱对乡里制度的破坏,乡村数量减少,故而到明代时,“保甲制”被进一步完善,具有基层军事防御性质的“镇”取代了以相约自治为原则的“乡”。因此,《正德淮安府志》中所谓的“长乐北乡”确系宋代建置,且只出现在“熙宁变法”以前的北宋初年。

二、传说因地理变迁发生相应改变

清康熙四十年(1701),陈梦雷在编修《古今图书集成》时,将《正德淮安府志》中的这则“水牛化龙”故事收录其中。然而在该书《博物汇编·禽虫典》中却发现,原故事中出现的水牛“入水则失其一”的情节被改成“入林则失其一”[4],其余内容则与原文相差无几。

乾隆十一年(1746),淮安知府卫哲治在《淮安府志·五行》中,几乎照搬《古今图书集成》的记载,但与前二者不同的是,《乾隆淮安府志》将这则故事所发生的年代定格在南宋嘉定八年(1215)前后。其文曰:“嘉定八年,大旱。江淮杯水数十钱,渴死者甚众,逾月未已。安东县长乐北乡地名团墟,有富民张姓,畜牛百只,昼牧,入林则失其一。一夕,梦牛言:‘我,龙也,今与桑墟龙斗,不胜。肯助我,但以刃系我角上。’梦觉,视群牛中行庞而股有鳞者,遂系之刃。复斗,桑墟龙伤目而逃。牛入大湖,化为龙,每岁一来团墟,必大风雨,鱼虾拥至。今人渡大湖,不敢及‘牛’字;渡桑墟,不敢及‘瞎’字。及,则风涛骤作。”[5]

要解释“入水”与“入林”二者变化之关系,首先要从桑墟湖的形成与演变谈起。古桑墟湖的范围包括今沭阳县的青伊湖、桑墟、华冲、万匹、贤官以及官墩的部分地区,面积约170平方公里。据明代《隆庆海州志》记载:“桑墟湖,去州治南九十里,昔因银山坝废,通海,夏则潴水,冬为陆地。”该湖“上源引沂、沭及桑墟之水,经石湫及黑土湾入海”[6]。

《隆庆海州志》又言:“银山坝,去州治南二十里,沭河自青州穆陵关发源,合沂水,由九洪桥入海,其势奔迅易涸,故潴清流为农田利,且隐然有城守之险。宋元之际,赖以抗敌,常加修护。”[7]由此可见,桑墟湖的形成,与下游修筑银山坝以“潴清流”有着直接的关系。按“宋元之际……常加修护”之语推测,银山坝修筑的年代当在宋元以前。

元至正二十六年(1366),“王宣父子欲侵海州,决堤以便步斗”[8],银山坝被毁,桑墟湖随之解体。此后,随着“黄河夺淮”导致的沂、沭诸河下游的泥沙堆积,桑墟湖在清初时出现夏秋洪水漫溢,冬春则涸竭成陆的现象。因此,在明清两代“水牛化龙”传说中所看到的水牛“入水”与“入林”的变化,恰好是桑墟湖在这一时期水位变化的过程。

自南宋黄河南徙会泗夺淮以来,沭阳成为名副其实的洪水走廊。乾隆三十七年(1772),沭阳知县朱黼在《中城纪行》中提到:“沭河西北来,兹邑为水圉,东南茫洼下,水溢不可御。”民国《重修沭阳县志·古迹》中认为,中城即厚邱[9],位于今桑墟镇西偏北7.3公里处,而《中城纪行》中所谓“东南茫洼”,实即桑墟及其东部地区。由此可见,至乾隆年间,古桑墟湖区已不复存在,取而代之的是流经桑墟古镇的沭河。

沭河,古称沭水,系发源于山东莒县北之沂山的一条古老河流,其下游东南流入江苏境内,中游名蔷薇,下游尾闾称临洪,由临洪口入海。唐垂拱四年(688),蔷薇河被纳入官府漕运航道,并开新沟(石湫河)接入涟河,北通赣榆临洪镇,宋代时曾被作为临洪场重要的运盐干流。元明时期,沭河上游因黄河淤垫而逐渐断流。至清代以后,沭河改由青伊湖发源,而流经桑墟境内的河段即被称作桑墟河。

清道光十八年(1838),名幕钱泳《履园丛话》卷十四《祥异》中,再一次收录这则传说。该文虽然沿用“安东县长乐北乡”的地理称谓,但作者将该故事的事发时间挪到“国初”,即清代初年。文中不仅将“桑墟湖龙”改作“桑墟河龙”,还将此前沿用近千年的“大湖”改为“大河”[10],这其中包含着时代及地理变迁的因素。

硕项湖又称“大湖”,亦名“硕镬湖”,在距今5000—6000年左右的全新世高海面时期曾是一片近岸海域,到距今约4000年左右的中全新世后期,古淮河河口形成沙堤,硕项湖逐渐形成,其范围包括今灌云县南岗乡以南、灌南县硕湖乡以西、涟水县红窑镇以北、沭阳县沂涛镇以东的广大区域。

秦汉时期,硕项湖曾一度扩张,湖水淹没了周边城垣。《嘉庆海州直隶州志》转引《太平寰宇记》载:“秦始皇时有童谣云:城门有血,城将陷没。有一老母,闻之忧惧,每旦往窥城门,门传兵缚之,母言其故,门传兵乃杀犬,以血涂门,母往,见血便走,须臾,大水至,郡县皆陷。老母牵狗,北走六十里至伊莱山,得免。”[11]童谣虽有荒诞成分,但秦时硕项湖水域扩张,湖水暴涨导致城垣被淹应是可信的。而到公元5世纪南北朝时,因淮、沂、沭等诸河所携泥沙淤垫,硕项湖曾一度干涸,湖区几近堙没。《太平寰宇记》载:“高齐天统中,此湖遂竭,西南隅有小城,余址犹存,绕城,有古井数十处,又有铜铁瓦器,如廛肆之所,乃知县没非虚。”[12]

南宋建炎二年(1128),黄河在武阳决口改道,南下会泗夺淮入海,硕项湖因容蓄大量的黄河下泄之水,湖区面积得以恢复,并一直延续到明末清初时。据明《隆庆海州志》载:“大湖,去州治南一百四十五里,西南距安东、沭阳二邑,东西四十里,南北八十里,与安东、沭阳各得三分之一。”[13]到清代康熙十六年(1677)前后,“黄河决,湖地稍淤”,硕项湖区逐步缩小,其大致范围“南至涟水县的灰墩,东至灌南县的新安镇,北至灌云县的南岗,西至沭阳县的太平集,西北则经小六湖、风仪荡、柳口和桑墟湖汇合”。[14]而钱泳生活的时代,历史上水域广阔的硕项湖早已不复存在,因此在他的文章中,“大湖”也被改成了“大河”。

钱泳是乾嘉学派的代表人物之一,诸生客游毕沅、秦震钧、张井等大僚幕府计20余年,足迹遍历楚、豫、浙、闽、齐之间,以访碑、刻帖、著述为事,精通金石之学。《履园丛话》是钱泳晚年编纂的一部旧闻杂记,分阅古、考索、水学、景贤、耆旧、臆论等二十四卷,内容广泛涉及典章制度、天文地理、金石考古、文物书画、诗词小说、社会逸闻等诸多方面,堪称清人笔记中的大成之作。

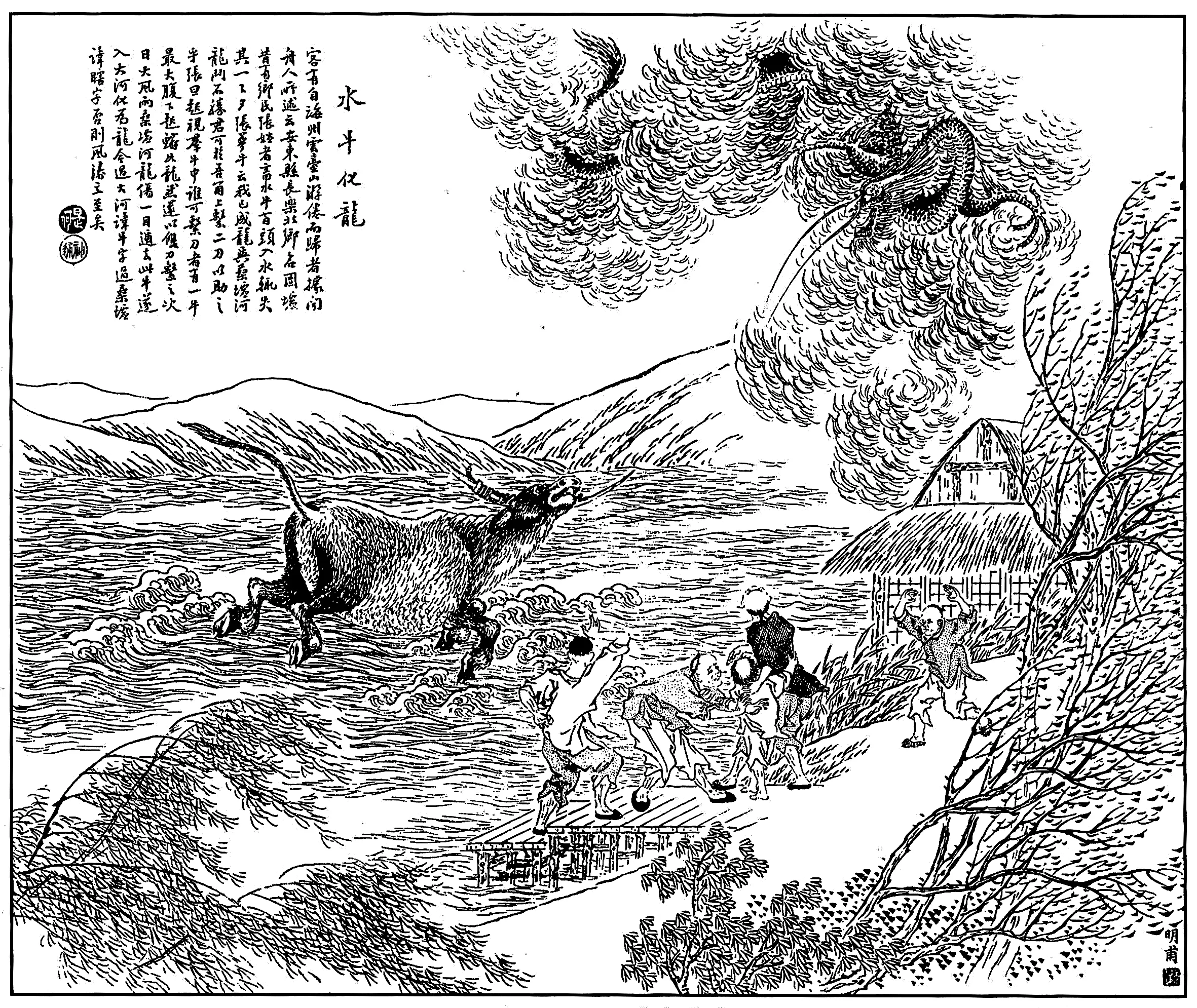

清光绪二十四年(1898),近代著名画家何元俊在《点石斋画报》中创作一幅名为“水牛化龙”的版画,文曰:“客有自海州云台山游,倦而归者。据闻舟人所述云,安东县长乐北乡名团墟,昔有乡民张姓者,畜水牛百头,入水辄失其一。一夕,张梦牛云:我已成龙,与桑墟河龙斗不胜,君可于吾角上系二刀以助之乎。张旦起,视群牛中谁可系刀者,有一牛最大,腹下起鳞,如龙然。遂以双刀系之,次日大风雨,桑墟河龙伤一目遁去,此牛遂入大河化为龙。今过大河,讳‘牛’字;过桑墟讳‘瞎’字,否则风涛立至矣。”[15]按《履园丛话》所言“丁丑秋日,余游海州云台山,闻之舟人所述如此,亦载《海州志》”,丁丑年即嘉庆二十二年(1817),钱泳时任海州知州师亮采的幕僚,故而有“游海州云台山”之行[16]。而“水牛化龙”版画所引用的文字即脱胎于《履园丛话》,因而钱泳所修改的内容,则几乎原封不动的被何元俊收入文中。

《点石斋画报》上的版画“水牛化龙”

当历史的车轮步入民国后,1918年,时任民国沭阳县知事戴仁与吴江人钱崇威共同编修《沭阳县志》,在该书第十三卷《博物》一节中,编者承袭明《正德淮安府志》中对于这则故事最初的描述,试图以原汁原味的文字还原历史文献的本来面目。文末,编者不仅援引康熙十三年(1674)沭阳知县张奇抱所修《沭阳县志》中的说法,还运用近代气象学、生物学的理论,认为“牛能化龙,能入梦,过大湖讳牛字,过桑墟湖讳瞎字,益无稽矣”。[17]

三、对“水牛化龙”传说的理性思考

“水牛化龙”传说之所以会在以海州为中心的苏北地区广为流传,其主要原因在于这些地区都曾是海州属地。据文献记载,海州地处苏北边陲,西接徐邳,北控齐鲁,南蔽江淮,东濒黄海。涟水,古称安东。东魏武定七年(549)与沭阳同时隶属海州。唐贞观元年(627)后,涟水先后隶属于泗州、楚州。宋元金时期,海州与涟水保持着密切联系,互有隶属,县境多有重合。而沭阳县自东魏孝静帝武定七年(549)起,历经南北朝、隋、唐、五代十国、宋、金、元、清,直至辛亥革命,始终为海州属县。

沭阳地处淮泗尾闾,素以“洪水走廊”著称,水灾频繁,农人为祈求风调雨顺,以土牛斗水龙,这也正是古人将牛视为农业保护神的原因之一。《太平广记》卷二百九十一《成都记》中即有李冰化身为牛,击败蛟龙的传说。[18]在中国古代神话中,龙主水,是掌管行云布雨的神祇,属阴性;而牛则是农耕的象征,属阳性。阴阳相克正是“水牛斗龙”的文化之源。这也是因河湖地理变迁而产生的水文化故事。