山川异域 风月同天

——扬州与日韩文化交流

2020-08-06韦明铧

◎ 韦明铧

(扬州文化研究所,江苏扬州225000)

提 要:在中日韩三国的历史文化交往中,扬州发挥着重要的枢纽作用。本文通过丰富的史实,再现了扬州与日韩两国之间政治、宗教、经济、医药等方面的密切联系。从唐代以来,这种联系几乎没有中断。而中国扬州、韩国顺天和日本北九州三城同时获得2020年“东亚文化之都”的荣誉称号,给三国人民的传统友谊又注入了新的活力。

2020年春季的一场疫情,将1000多年前日本长屋王说过的“山川异域,风月同天;寄诸佛子,共结来缘”四句话,重新回响在我们耳畔,不禁让我们回顾东亚人民的世代友谊。2019年,中国扬州、韩国顺天和日本北九州三城同时获得2020年“东亚文化之都”的荣誉称号。对扬州来说,这是莫大的荣誉,也是历史的必然。自古以来,扬州与日本、韩国就有着割不断的联系。先贤们或传教,或留学,或履职,或经商,或探险,或观光,不畏波涛汹涌,不惧路途遥远,用生命和热血构筑起友好的桥梁。

而今,先行者的名字已长留青史。我们则可以在“东亚文化之都”的名义下,开展文化交流、产业合作、非物质文化遗产保护与传承、公共文化服务体系建设经验交流与共享,以增进人民交往,推进城市繁荣。

梵音缭绕 汉学绵长——扬州人在日韩

一千多年前,中国有两位伟大的高僧,先后往西天取经,向东瀛弘法,他们是玄奘法师和鉴真法师。往西天取经表现了中华民族追求真理的精神特质,向东瀛弘法显示了古代圣贤普度众生的慈悲胸怀。

鉴真俗姓淳于,唐代扬州人。少时在扬州大云寺出家,后游学洛阳、长安。回扬州后,建佛寺、造佛像、讲佛法达40余年,江淮间尊为授戒大师。应日本僧人荣睿、普照的邀请,鉴真发愿东渡弘佛,十余年间六次渡海,九死一生,百折不挠,终于抵达东瀛。他将律法、医药、雕塑、书画、建筑等盛唐文化传播扶桑,成为中日两国友好先驱。鉴真墓坐落于日本唐招提寺东北部的院落,院内树木葱茏,地上长满苔藓,墓前有石灯笼,点燃着长明灯,墓前池中生有芦苇,据说叶片方向朝着中国。墓左有中国总理到访时手植的扬州琼花。

“鉴真东渡”成为中日交往的象征,追随鉴真东渡的弟子有24人,其中,扬州的法进和尚特别值得注意,《唐大和上东征传》称他是鉴真弟子中的出类拔萃者:

其弟子中超群拔萃、为世师范者,即有扬州崇福寺僧祥彦,润州天响寺僧道金,西京安国寺僧璿光,润州栖霞寺僧希瑜,扬州白塔寺僧法进……并为翘楚,各在一方,弘法于世,导化群生。

法进追随鉴真到日本不久,天皇就敕授鉴真、法进等人以“传灯大法师”之位。圣武天皇、皇太后、皇太子及文武百官在东大寺受菩萨戒时,法进是授戒师之一。后来鉴真被天皇任命为大僧都,法进被任命为律师。大僧都、律师均为日本宗教界领袖,由朝廷任命。鉴真在日本建立唐招提寺时,法进是直接的建设指挥者。唐招提寺落成后,鉴真搬进寺中居住讲律,原来的唐禅院、戒坛院便由法进管理。

比起鉴真和法进,宋代扬州医生马世安的名字很少为世人所知,其实马世安是最早前往朝鲜半岛的扬州人。

唐代以后,扬州成为和周边国家交往繁忙的重要口岸,设有司舶使,管理中外往来贸易。大食、波斯、天竺、日本、新罗等国人,都通过水陆路到扬州,进行政治、经济、宗教、文化等方面的活动。其中来得较多的是朝鲜半岛人。同时扬州人也走出国门,如扬州名医马世安就被宋廷遣派到朝鲜半岛,为高丽国王看病。

关于马世安,《宋史》未见记载。《高丽史·世家·文宗》的记载也很简略:“乙卯,宋遣医官马世安来。”这是马世安第一次到高丽。又载:“己未,以宋帝节日,赐宴于马世安所馆,兼致礼币。”这是马世安第二次到高丽。《高丽史节要》是这样记载的:“宋扬州医助教马世安等八人来。”特别提到马世安是扬州人。

就佛教文化交流而言,继唐代鉴真之后,明代扬州又有高僧道彝担任朝廷使节前往日本,成为海上丝路和国际交往的重要人物。明朝大体相当于日本室町时代中后期至江户时代初期。中日两国在经历了唐宋佛教交流的繁盛期之后,此时进入沉寂期。建文四年(1402),明惠帝派遣道彝、一如两位高僧担任使节,携带国书,出使日本,亲至京都,宣读国书,颁布明历,中日关系才得以缓和,并恢复海上贸易往来。

道彝,明初高僧。嘉庆《重修扬州府志》有道彝传记:“道彝,明僧,字天伦,住扬州天宁寺。博通内典,与少师姚广孝友善。永乐中,奉使日本,寂于其地,年六十六。”府志的传记虽短,但很重要,因为有关道彝的生平资料极少。不过《重修扬州府志》说道彝在日本圆寂不确,实际上道彝并未终老日本,而是在第二年(1403)二月回到了故国。道彝属佛教临济宗传人。临济宗影响深远,传人也多,今人星云法师就是临济宗第四十八代传人。

在晚清留学日本的扬州人中,最有名的是经学世家刘师培。刘师培,字申叔,号左盦,刘贵曾之子、刘毓崧之孙、刘文淇之曾孙。1907年春节,应章太炎等邀请,刘师培夫妇东渡日本,结识孙中山、黄兴、陶成章等革命党人,参加同盟会东京本部的工作,先后发表《普告汉人》《辨满人非中国之臣民》等激进文章。因受日本无政府主义思潮影响,刘师培夫妇发起成立女子复权会和社会主义讲习会,创办《天义报》和《衡报》,提倡废除等级制度,实现人权平等。同时,又翻译《共产党宣言》和克鲁鲍特金《总同盟罢工》等。旅日生活是刘师培一生最朝气蓬勃的时期。1908年11月刘师培回国,但日本对他的影响不可磨灭。

从扬州走出去的外交官,有一位晚清驻日领事卞綍昌,扬州仪征人。今扬州广陵路有其故居,虽已破败,但规模之宏大依然可见。卞綍昌原名纶昌,字经甫,号薇阁,晚号獧盦,出生官宦之家,为卞宝第次子。光绪二十七年(1901),清廷出使日本大臣蔡钧奏调卞綍昌充任随员,并派其充任日本横滨领事、长崎正领事官。三年后任满,清廷出使大臣杨枢奏保卞綍昌为道员,工作则仍留原差。光绪三十三年(1907)卞綍昌再次差满,杨枢以其“保护华侨异常出力”再行保奏。

卞綍昌先后在日本任外交官七年,即1901年至1907年。在此期间,卞綍昌的主要贡献是以清廷驻长崎领事的身份于1905年倡议创办长崎华侨学校,教授汉语。在侨胞赞助下,该校成为当时日本九州唯一的华侨学校。校址最初设在长崎大浦町的孔庙,校名叫“私立时中两等小学堂”。“时中”出自中国古代经典《中庸》,《中庸》有“君子之中庸也,君子而时中”的古训。卞綍昌希望华侨子弟在海外也能学习汉语,不忘故国,同时奉行中庸之道,不要过与不及。

因为卞綍昌的开创之功,日本的华侨教育得以开启。辛亥革命后,卞綍昌归隐不出,优游林下。1946年去世,葬于扬州仪征刘家集塘坝。

求法中国 考古扬州——日本人在扬州

最早来到中国扬州并留下文字记录的日本人,是两个年轻的日本僧人——荣睿和普照。由于他们恳请鉴真东渡弘佛,才有鉴真六次东渡的壮举。但是还有一位留唐日本僧人圆仁,在中日交流史上的地位其实更为重要。

圆仁的《入唐求法巡礼行记》和玄奘的《大唐西域记》、马可·波罗的《马可·波罗游记》是古代中外文化交流三大游记。作者圆仁是在鉴真东渡86年之后,来到扬州的日本和尚。他和鉴真一样,沟通了两国的联系,被视为“日本的玄奘”。

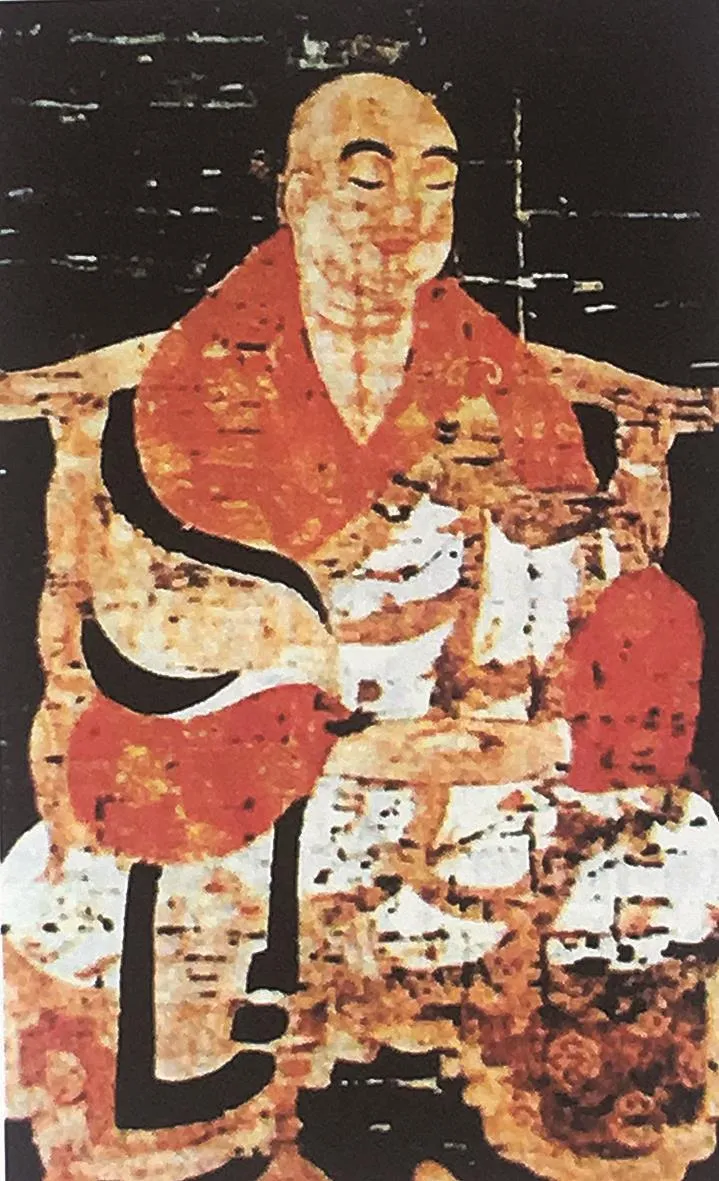

日本圆仁和尚

圆仁,俗姓壬生氏,日本桓武天皇延历十三年(794)生于日本下野国都贺郡。其幼年丧父,9岁跟从兄学习儒佛经典,受到中国文化和佛教文化的熏陶。日本仁明天皇承和三年,即唐文宗开成元年(836),45岁的圆仁毅然追随日本遣唐使,以“请益僧”身份入唐求法。在经历两度失败之后,于唐文宗开成三年(838)三度上船,经过海上19天的风浪颠簸,到达扬州。圆仁在扬州停留了7个月,这段时间他是在位于唐代扬州城东北的开元寺度过的。他在寺中学习经文,供养僧人。据圆仁在《入唐求法巡礼行记》中说,那时扬州有40余座寺院,他详细描述扬州僧侣们如何抄写经文,临摹佛像,还在东塔亲见鉴真的画像。

圆仁描述扬州江面的繁荣景象说:“江中充满大舫船、积芦船、小船等,不可胜计。”这和《唐会要》所载扬州“当南北要冲,百货所集”,《旧唐书》所载扬州“多富商大贾珠翠珍怪之产”,可以相互印证。唐代后期,盐铁转运使设在扬州,圆仁对此也有记载,他说:“盐官船积盐,或三四船,或四五船,双结续编,不绝数十里,相随而行。”对于他这个日本人来说,“乍见难记,甚为大奇”,深为唐朝扬州的盐业运输所惊叹。

常晓与圆行随日本遣唐使船抵达扬州后,圆行转陆路北上长安,常晓则留在扬州。他先在栖灵寺从僧人文灿(一作文琛)受金刚灌顶和太元密法,次年又向华林寺僧问学三论宗义。然后,他携带所得经典与圆行仍乘遣唐使船由扬州出发,回到日本。

在唐代,扬州可谓中日文化交流的窗口和基地。

《常晓和尚请来目录》是常晓回国后向日本天皇呈递的报告,内容主要是从扬州带回去的物件目录。在目录之前有序,叙述了他在扬州求学的过程:“入唐学法沙门常晓言:常晓以去承和三年(836)五月,衔命留学,远期万里之外。其年漂回,四年(837)亦不果渡海。五年(838)六月进发,同年八月到淮南城广陵馆安置。”

常晓所说的“淮南城广陵馆”,即扬州城广陵驿,系官府招待宾客之所。白居易《梦苏州水阁寄冯侍御》诗云:“扬州驿里梦苏州,梦到花桥水阁头。”诗中所说的扬州驿,就是日本和尚常晓暂住之地。常晓在扬州的收获很大,除了修行之外,还获得扬州寺庙赠送的一批经典、佛像、道具。这些道具,据常晓说都是“栖灵寺阿阇梨之所传付也”,也即今大明寺所赠。

唐代来华的日本人除了僧人,也有来学习艺术的。835年,日本人藤原贞敏以遣唐使判官身份留学大唐,师从扬州琵琶名师廉十郎进修音乐,深得廉十郎喜爱。廉十郎把自己的爱女嫁给他,又相赠琵琶乐谱数十卷。839年,藤原贞敏回国,将曲谱和廉十郎相赠的两面琵琶——一面叫“玄象”,一面叫“青山”,带回日本。据伊庭孝《日本音乐史》记载,藤原贞敏从大唐带回的琵琶乐谱,包括《流泉》《啄木》《杨贞藻》等琵琶秘曲。

藤原贞敏的师傅廉承武,是唐代扬州琵琶名师,因排行第十,故称廉十郎。廉十郎赠送藤原贞敏的琵琶,或说本有三面。除了“玄象”“青山”而外,还有一面叫做“狮子丸”。“狮子丸”是一种做工极其考究的名贵琵琶。据日本传说,因为扬州廉承武一下子送三面琵琶给藤原贞敏,东海龙王心怀妒意,在藤原贞敏归途中兴起风浪,致使“狮子丸”沉入海底,所以藤原贞敏只带回两面琵琶,成为日本的至宝。

唐以后,日本人到扬州的不多,直到民国时期,出现了一位杰出的扬州唐城考古先行者——安藤更生。

要做到内审工作和财务管理风险工作的有效结合,首先需要建立完善的风险评估体系。在我国中小型企业的实际情况中,这个风险评估体系存在着很多弊端,导致财务信息失去了准确性,为企业财务安全埋下隐患。除此之外,企业在构建风险评估体系时,只是根据自身对企业的了解进行构建,这样过于笼统,并不能客观地将公司的实际情况和战略目标预期结合,导致企业在遇到风险之后不能第一时间找出问题所在,不能及时制定解决方案而蒙受损失。

安藤更生是早稻田大学教授,专事美术史和考古学研究,著有《唐宋扬州城的研究》《鉴真和上》等专著,全译过中国小说《西游记》。他是最早对扬州唐城进行研究的日本人。唐代扬州罗城筑于何时,史无明载。而20世纪40年代,安藤更生来到扬州勘访,得出的结论是:罗城北自蜀冈下起,南为古运河略北一线,东系高桥南北延伸,西则在观音山向南的延长线上。他认为,唐代扬州罗城是南北长而东西狭的一座城。回顾圆仁《入唐求法巡礼行记》所说“扬府南北十一里,东西七里,周四十里”,沈括《梦溪笔谈》所说“扬州在唐时最为富盛,旧城南北十五里一百一十步,东西七里十三步(一作三十步)”,正好与安藤更生的结论互相呼应。

1963年,为纪念鉴真和尚逝世1200周年,中日两国在北京、扬州、奈良举行盛大纪念集会。以金刚秀一法师为首的日本佛教代表团和以安藤更生博士为首的日本文化界代表团,专程来华参加纪念活动。安藤更生来到他阔别多年的扬州,发表了热情洋溢的讲话:“日本的人民是不会忘记鉴真的恩惠的。

在日本的奈良时代,许多的大寺是屋脊并列的;但是今天,在那些古寺之中,保留着创建时期的金堂原状的,只有鉴真所建的唐招提寺。在奈良时代,曾有许多的僧侣;但是今天,能够使人相信真正传下了其人的风貌的,只有安置在唐招提寺的鉴真和尚的肖像而已。和尚的像,是作为日本的国宝而珍重保存和被人们礼拜的。这件事实,表明了日本人在长期以来是如何不忘鉴真和尚的恩惠和爱戴他的。”

这是日本学者的真实心声。

海山路远 翰墨情深——韩国人在扬州

最早到扬州来的韩国人,是唐代的崔致远。在大唐,来自新罗的留学生多达数百人。其中不乏学有所成的佼佼者,如曾任兖州都督府司马的金云卿,官至工部员外郎的金文蔚,做过溧水县尉和淮南书记的崔致远等。

崔致远,字孤云,新罗末期人,被誉为韩国的儒学之宗、文学之祖、百世之师。他在唐朝的经历并不复杂,也就是求学长安、漫游洛阳、为尉溧水、入幕扬州四个阶段而已。因为他的诗文集《桂苑笔耕集》多作于扬州淮南节度使高骈幕中,所以扬州对于崔致远来说是特别重要的地方。事实上,在扬州的这段时间,崔致远的文学创作最丰富。主要完成于扬州的《桂苑笔耕集》,是他精心编辑的自选集,也是他流传后世作品中的仅存者。

扬州崔致远纪念馆

在崔致远之后,还有一位在中韩关系中不太知名的人物——郑梦周。据说他出生的时候,他父亲郑云瓘梦见中国的周公,所以为他取名“梦周”。郑梦周,名梦兰,后改名梦龙,字达可,是高丽王朝的政治家、外交家。郑梦周任大司成时,承担了同明朝重建朝贡关系的使命。郑梦周生活的时代,正是明太祖朱元璋时期。此时中朝关系变化多端,而郑梦周始终坚持与中国友好的原则,六次出使中国,其间数次经过扬州,写下许多诗篇,记录扬州的繁华景象和风土人情。这些诗有《扬州》《扬州食枇杷》《扬州竹西亭怀松京诸友》等。2012年10月,郑梦周第二十四世宗孙郑来晶向扬州唐城遗址博物馆捐赠郑梦周半身铜像。后来韩国龙仁市政府再度向扬州捐赠郑梦周全身铜像,郑梦周遂成为中韩交好的代表人物。

弘治元年(1488),有一位朝鲜中层官员崔溥因事奉差出海,不料遭到暴风袭击,同船40余人从朝鲜济州岛漂至中国浙江台州临海。他们最初被怀疑为倭寇,后经审查排除嫌疑,受到中国官民的友好接待,由浙东经陆路至杭州,再由杭州沿运河至扬州,到达北京后,再从陆路至鸭绿江返回故国。崔溥把自己在中国的经历用汉文写成《漂海录》一书。有学者认为,《漂海录》可与《马可·波罗游记》相媲美。

《漂海录》以日记形式记录作者的行程。其中经行扬州的部分,是读者了解当时扬州政制、运河、城市、民俗的生动材料。从《漂海录》看出,崔溥一行在扬州受到了相当的礼遇。书中有关扬州的部分见卷二,如二十三日记述:“过扬州府,是日雨。朝发广陵驿,过扬州府城。府即旧隋江都之地,江左大镇。十里珠帘、二十四桥、三十六陂之景为诸郡最,所谓‘春风荡城郭,满耳沸笙歌’之地。”这些绮丽的文字生动再现了当时扬州的景致。

扬州文化在韩国的影响,表现在方方面面。

如朝鲜无名子小说《九云记》多次提及扬州。第一次写卢镇说道:“扬州、扬子江,吴越通货都会之地。我们只往扬州,通货于南京应天府,不但货泉折变之便易。南地土沃民富,水路甚广,脱有缓急,藏身胜于旱路。安可以饶富,危可以躲避。”作者把扬州称为吴越通货都会之地。后来又写道:“却说扬州虽然沿海,通货有异于苏州之大都会,海路又多溢港。乌江、扬子江之间,芦苇从密,海匪强盗自古称多于此间。”书中提到的海匪强盗,应与明代倭寇侵扰扬州有关。

朝鲜文人李德懋的《清脾录》受到扬州文化的深刻影响。李德懋,号炯庵,生于朝鲜李朝英祖年间,相当于清乾隆初年,曾任奎章阁检书官,官至积城县监。李德懋曾在北京逗留一个月。李德懋与朴齐家、柳得恭、李书九在朝鲜称为“汉诗四家”。李德懋的《清脾录》引袁枚《杜牧墓》诗云:“高谈泽潞兵三万,论定扬州月二分。”其中“扬州月二分”是写的扬州。李德懋虽然没有到过扬州,但他的《清脾录》关涉扬州的有“二分月”“槐安梦”“扬州鹤”等典故,体现出他对扬州文化的向往。

另一个了解扬州文化的朝鲜学者是洪大容。洪大容字德保,号湛轩,李朝汉城人,哲学家、科学家。乾隆三十年(1765),洪大容随朝鲜使团来中国,与几位进京赶考的杭州书生用汉字笔谈。洪大容把自己写的《东国记略》送给中国朋友,中国朋友则将扬州出版的《感旧集》等书送给洪大容。洪大容《干净衕笔谈》记道:顷赐《感旧集》,扬州有之,不多印。携至贵处翻刻广传,则诗人之幸。其中诗话有可观,亦可知中国诗人之源流。

《感旧集》即《渔洋山人感旧集》,王士禛撰,乾隆年间刻于扬州。

洪大容也关心扬州民俗。如他与中国朋友谈到剃头,有人说:“浙江有可笑语,剃头店有招牌,书曰‘盛世乐事’。”洪大容说:“江南人乃有此口气,北方恐不敢为此。”将剃头看成“盛世乐事”,出自清初扬州人石成金《传家宝》一书。洪大容似乎对石成金颇为熟悉,而石成金的《传家宝》在清初确已流布朝鲜、日本,因而扬州人认为剃头乃人生之乐的说法,多为日韩士人所知。

另一位韩国文人朴趾源在《热河日记》中记述他和中国人的谈话时说:“闻浙中剃头店,牌号‘盛世乐事’。”对方回答:“未之闻也,是与石成金《快说》同意。”明确谈到清初扬州人石成金。查石成金《真福谱二集》写道:剃头、取耳、浴身、修脚,此乃人身四快事。即或有一二事,亦为福体。要知己身爽快,才是真福。

石成金认为,剃头、取耳、浴身、修脚是人身四件快事。只有让自己的身体爽快,才是真正的幸福。韩国人听说的“盛世乐事”,正是扬州人的说法。

清代来扬州的韩国人中,安岐是一个异数。安岐作为扬州经营的盐商,富可敌国,当时扬州人提起“安二鞑子”无人不知。从广储门到准提寺之间的大片地段,以前都是安家的豪宅。安岐精于鉴赏中国书画,他所撰的《墨缘汇观》是研究中国古代书画的必读书。扬州东关街今有安家巷,系因安岐居此而得名。

乾嘉年间,扬州画家罗两峰(罗聘)在北京结识韩国人柳得恭,为之写兰,在兰旁复添荆棘,写罢掷笔说:“自别君后,满目都是此物,奈何!”柳得恭,字惠甫,史学家、诗人。罗两峰送别柳得恭的诗中有“才逢欲别意迟迟,后会他生或有期”之句,柳得恭答谢罗两峰的诗中有“他日相思空怅望,二分明月古扬州”之句,可知感情甚深。

几乎同一时期,扬州学者阮元也在北京结识韩国学者金正喜。金正喜,字元春,对阮元尤为崇拜,所以其字号多用阮堂、阮叟、阮肪、阮坡等。阮元盛赞金正喜为“海东第一通儒”。金正喜多次来中国,和阮元等交往频繁,并效法阮元的治学方法,尤好金石。金正喜所著的《阮堂先生全集》中,有不少改编自阮元的原著。

扬州在中日韩交往史上具有重要地位。先贤们浇灌的友谊之花历久弥香,并将不断抽枝发芽,更加艳丽。