小学4-6年级男生单手肩上投篮训练方法和负荷与投篮效果关系的研究

2020-08-06农金明姚辉洲南宁师范大学师园学院

农金明 姚辉洲 南宁师范大学师园学院

一、前言

篮球运动属于“技战能类同场对抗性”项目。要培养一个优秀的篮球运动员,需要在多年的训练过程中有目的、有计划地,选择相应的训练方法和训练负荷进行投篮技术训练,因此,对最为基本最为重要的单手投篮技术训练要进行系统深入的研究,因为第一,单手肩上投篮是在初学阶段重点要掌握的篮球基本技术。无论篮球运动作为何种功能载体,要充分发挥篮球运动的基本功能,就必须掌握篮球运动的基本技术,最为突出篮球基本技术就是投篮,对初学者而言则是单手肩上投篮。对少数民族地区乡村小学来说,则应该是高年级男生重点掌握的基本技术动作;第二,要掌握好单手肩上投篮就必须研究训练方法和训练负荷。研究表明,只有经过反复多次、运动负荷适宜的技术训练,动作技术的掌握才会从泛化阶段,进入到分化和自动化阶段。因此,训练的方法和手段、训练的负荷安排就成为影响单手肩上投篮技术训练效果的自变量;第三,训练方法负荷促进单手肩上训练效果仍处于“公理”阶段。迄今为止,仅有一篇有关小学高年级男生单手投篮技术训练的实验研究。为了进一步探讨单手肩上投篮的技术训练,有必要对不同年龄、不同水平的练习者进行实证研究,以增加人们对该问题的认识。

在已有定性研究中,研究者提出了许多有积极参考价值的意见,如提高少年篮球运动员的投篮命中率训练中,少年运动员由于正处在身体发育阶段,身体各个部位的力量尚不能进行远距离的投篮和实施难度较高的投篮动作。所以在对少年运动员进行篮球技术训练时,一定要一步一个脚印地打好每个训练阶段基础,使受训运动员在将来有良好的发展空间(黄启明,2007)。[1]提高青少年投篮命中率训练方法是强化投篮动作技术,体会不同距离和不同角度投篮身体各部位的综合协调用力。此阶段可以原地单手及跳起肩上投篮练习为主,先做三点不同距离的投篮练习,自投自抢,从近距离开始,然后再进行中远距离的投篮练习,再做固定距离变化角度的投篮练习,接着做变换距离、变化角度的练习(黄文,2011)。[2]青少年篮球运动员投篮技术训练应该循序渐进科学合理的安排,训练中应选择更为容易掌握的原地投篮,先规范青少年篮球运动动员的投篮动作,并形成标准的投篮动力定型。原地投篮技术的训练应该采用单手徒手投篮、单手持球投篮和中远距离投篮训练手段。并对投篮的距离、角度、位置和动作做出了要求(张德洋,2016)。[3]单手肩上投篮是投篮最基本的一种技术,单手肩上投篮具有出手点高,便于结合其他技术动作和不易被防守的优势和特点。单手肩上投篮技术是少年篮球课程中必学基础内容,也是少年篮球训练中必不可缺的基础内容(施俊斌,2016)。[4]小学篮球运动员的基础训练的投篮距离是距球篮1.5~4.5m,距离远近取决于运动员的力量大小及身体的发育情况(拉尔夫·皮姆,2009)。[5]在有限的定量研究中,黄启明(2007)对12 名少年运动员(其中2名为初中预备班,8名为小学五年级学生)进行了2年的投篮技术训练实验。[6]在实验的第一阶段(6个月),着重于打基础阶段,其中每节训练课安排30~45min进行投篮技术训练,主要是在离篮圈1.5~2m左右区域内,进行单手肩上练习投篮的规范技术训练,对运动员投篮命中率没有要求。实验表明,第一阶段结束投篮命中率仅有9%,未达到预期目标。在已有的定性研究中,强调了原地肩上投篮的基础性作用、练习的规格要求、练习的顺序、练习的距离等。应该看到,目前这些研究基本上是定性研究、一般意义上的理论研究和经验总结;在已有的定量研究中对本研究有较大参考价值的是根据少年运动员的基本技术和身体素质,确定投篮不同距离,但研究仍存在着不足,即没有变量分析、没有前测、没有对前后测进行统计分析,作为实验类研究还有待规范。研究的现状启示我们,要进一步推进少年篮球运动员基础阶段基本技术的研究,在理论研究的基础上,应该重视实证研究。

本研究考虑到边远山区乡镇小学的具体情况,意欲通过单手肩上投篮实验性训练,探讨训练方法与负荷与投篮效果的关系,为提高篮球运动训练水平提供参考依据。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

研究小学4~6年级男生单手肩上投篮训练方法和负荷与投篮效果关系。

选择有篮球运动兴趣爱好的、自愿参加实验的学生,共35名。实验对象全部来自广西田林县乐里镇中心校小学4~6年级男生。实验对象的技术基础基本情况是:小部分的学生懂得单手肩上投篮,但是动作技术不够规范;大部分学生未了解单手肩上投篮的技术动作。实验对象身高体重情况见表1。

表1 实验对象基本情况(N=35)

(二)研究方法

1.文献资料法

通过在中国知网、万方数据等网络资源中搜集相关的文章以及报道,查阅相关少年篮球投篮训练的文献,为本研究选择研究方向、研究题目奠定基础;通过查阅前人的文献,了解这一研究方向的研究方法、研究内容、研究思路等等,以便本研究加以借鉴;通过阅读文献,借用已有概念和原理,为本研究的理论分析和实际操作做好准备。

2.实验法

实验从2021年5月27日开始,全程实验18次课,包括前侧与后侧,一周实验四次课,实验结束于2021年6月28日。

对小学 4-6 年级35 名男生进行实验,训练前测试 1 分钟原地单手肩上投篮(自投自抢),距离为以篮筐圆心投影点为圆心,3.5米为半径画圆;训练负荷时间为30分钟/每课,中间休息2分钟,每次课记录投篮次数和命中次数;使用重复训练法,要求用统一正确的投篮技术动作练习,练习中教练员巡查指导纠正学生练习的技术动作,利用集体讲解,使学生逐步对动作技术的掌握;经过16次课的实验训练后,进行训练后的测试1分钟原地单手肩上投篮(自投自抢),距离为以篮筐圆心投影点为圆心,3.5米为半径画弧线。具体的实验方案见附录。

3.数理统计法

统计训练实验前后1分钟投篮测验成绩的平均数和标准差,并对二者的差异进行t检验;对实验中每次可投篮次数(X1)和投中次数(X2)与后测投篮次数(Y1)和投中次数(Y2)进行相关分析,通过证实或证伪来验证假设。利用统计分析,帮助本研究进行专业判断,给本研究的观点提供数据上的支持。数据统计均在Excel软件上进行。

4.逻辑分析法

运用逻辑分析法,对自变量(Xn)和因变量(Yn)之间关系进行推断,形成Xn与Yn之间的概率性因果关系,为研究奠定坚实的理论基础;利用判断和推理方法,对结果的因果关系进行阐述。

三、结果与讨论

(一)理论分析

重复训练法是指从技术动作或战术配合的开始到结束,部分和环节,完整地进行联系的训练方法。[7]由于单手肩上投篮动作技术比较简单,动作过程与人类正常手臂屈伸相一致,并且在练习过程中要求计算投篮次数和投中次数,有明确的目标、有极大动力促使学生以极大的兴趣进行练习,由于投篮距离比较近(3.5米),能够在学生力所能及的情况下,进行尽可能多的练习。此外,由于联系的组织形式便于采用集体和个别的方式指导和纠正错误,因此,通过针对性强的训练方法、动作技术规范要求下进行练习,有效地促进了学生投篮动作技术的掌握。具体而言,如果实验总的投篮次数越多,那么最终在后测时一分钟投篮次数就越多;如果实验总的投中次数越多,那么最终在后测时一分钟的投中次数就越多,所以说,重复训练法能够有效地提高单手肩上投篮的效果。因此本研究做出如下假设(H1):训练方法针对性强,因此投篮效果好。

训练负荷是指在运动训练活动中,各种练习施加于运动员机体生理的和心理的训练刺激。[8]由于负荷量适宜:训练时间不长,30分钟/每课,中间休息2分钟,学生能够承受;强度不大(没有投中的要求),压力不大,但是,学生无形中都会自觉和不自觉地追求投中,因此就具有导向作用;学生越是投中越是能激发他自身的潜能,大大提升了投篮的积极性;对训练负荷的控制,能够提高学生训练时候的持续性并保持投篮效果,通过实验表明,学生在一次实验课结束后,并未感到身体很疲劳,还能继续投篮,训练负荷符合学生实际情况。因此本研究做出如下假设(H2):如果训练负荷符合实际,学生能够承受训练负荷,那么投篮效果好。

(二)实验结果

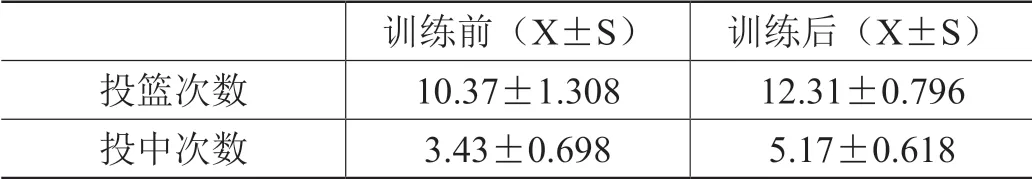

实验前,为了了解学生投篮技术水平,试验后为了了解实验的投篮效果,分别对他们进行的单手肩上投篮一分钟测试。结果表明(表2),实验前和实验后的投篮次数和投中次数差异均达到显著性水平(p﹤0.01)。

表2 实验前/后一分钟投篮成绩(N=35)

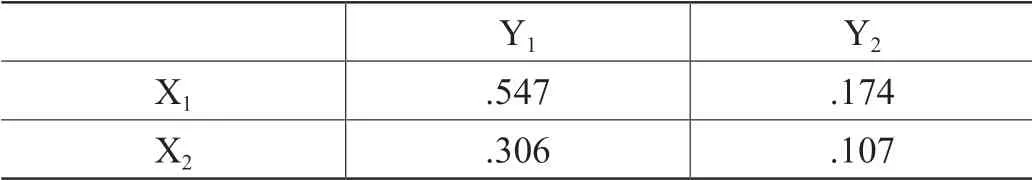

为了检验训练效果能否证实假设,我们计算了全程训练16次课中每次课投篮次数(X1)和投中次数(X2),并将总的投篮次数和投中次数与实验后测一分钟投篮次数(Y1)、投中次数(Y2)相关系数。

统计表明(表3),训练与后测的投篮次数(X1-Y1)呈中度相关(p﹤0.01),训练投篮次数与后测的投中次数(X1-Y2)呈低度相关(p﹤0.01),训练投中次数与后测的投篮次数(X2-Y1)呈低度相关(p﹤0.01),训练投中次数与后测的投中次数(X2-Y2)呈低度相关(p﹤0.01)。结果表明,可以认为初步证实原先所提出的假设。

表3 投篮训练与投篮效果相关系数

(三)分析讨论

1.训练方法与投篮效果关系

采用重复训练法时,学生反复练习单手肩上投篮的技术动作,也可以从练习中逐步能掌握单手肩上投篮,多次重复同一动作,对投篮技术动作的形成越稳定,建立正确的、规范的投篮技术动作,对投篮效果起到了显著性的帮助;实验训练总的投篮次数越多,总的投中次数就越多,因此投篮效果就越好;单手肩上投篮时,要求计算投篮次数和投中次数,有明确的目标、有着极大动力促使学生以极大的兴趣进行练习投篮;对于投篮距离比较近(以篮筐圆心投影点为圆心,3.5米为半径画弧线),能够在学生力所能及的情况进行练习,使学生不用费很大的力量就能投到篮筐,投篮技术动作也不会随着力量而发生改变。因此,训练方法针对性强,则投篮效果显著性好。

2.训练负荷与投篮效果关系

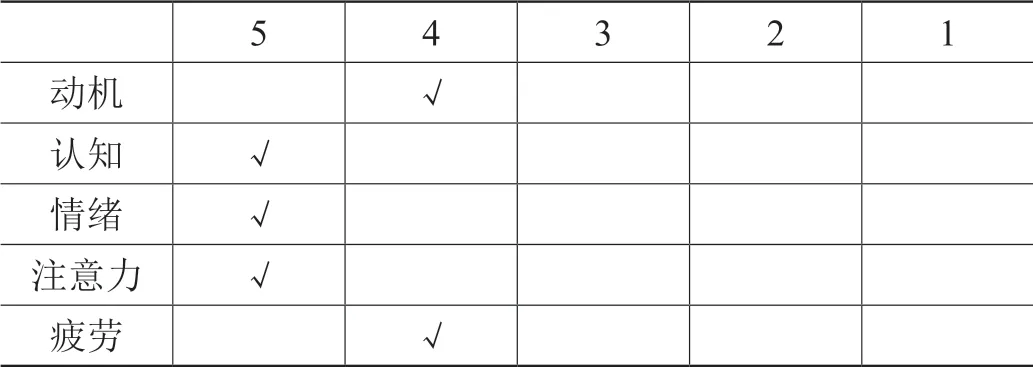

研究表明,可以采用心理学指标监控训练负荷。[9](243-244)我们采用训练过程中观察、训练后小结评价的方法,从心理学的五个维度对训练负荷进行评价(表4)。从评价的情况来看,被试在练习单手肩上投篮时,目标和注意力主要集中在投篮的次数和投中次数上,说明训练主要追求效果。训练过程中对提高运动技术水平的认知比较明确,积极主动地参与训练,由于客观上没有投中次数的要求,主观上对投中次数的追求,因此情绪积极呈增力状态。此外,从训练后的情况来看,练习者虽有“疲乏”、但却无“力竭”的丝毫表现,部分基础较好的、兴趣较高的学生表现出“意犹未尽”、仍然还想练习,绝大部分学生训练后表现仍然活泼,话语较多等,几乎没有发现表情呆滞、行动迟缓的现象,表明训练负荷是适宜的,符合学生的训练。

表4 训练负荷的心理特征水平评价

采用30分钟的训练负荷练习,中间休息2分钟,强度不大,学生比较激情和斗志昂扬的练习,对投中篮的次数不做任何要求,由学生自行发挥练习,但是学生总会无形中自觉和不自觉地追求把篮球投中篮筐,因此就具有导向作用;在动作技术的规范要求下进行练习,学生越是投中越是能激发他自身的潜能,可想而知对投篮技术动作的掌握也逐渐稳定,大大提升了投篮的积极性;以学生的实际情况,对训练负荷的控制合理,能够提高学生训练时候的持续性并保持较好的投篮效果。难度适宜的训练负荷便于学生集中注意力到训练中;便于教练员巡查指导纠正学生练习的技术动作;由于充分利用了中间休息时间的集体讲解,有效地促进了学生动作技术的认知和掌握。通过实验表明,学生在一次训练负荷为30分钟的实验课结束后,虽然个个满头大汗,并未感觉到身体很疲劳,还能继续投篮,证明训练负荷是适宜的,符合学生实际情况。

3.相关分析的结果的认识问题

为什么训练中投篮次数与后测投篮次数呈中度相关?我们认为是训练方法手段形成的结果。首先,在实验过程中,虽然实验者没有对投中篮的次数做出要求,但是因为投篮的目的就是要求投进篮筐,因为所采用的训练手段是“自投-自抢-再投”,因此练习过程中,学生的投篮意识和行为是因为训练手段“自然”形成的,其次,实验的课次虽然不多,但是实验过程中形成“投的次数越多,投中的可能性越大”的投篮意识逐渐加强,并形成了较强的“投--抢--投”行为方式,这在实验结束后的测验过程中充分地体现出来。

按照常理,训练中投中次数与后测投中次数应该是呈高度相关。为什么训练中投中次数与后测投中次数呈低度相关?我们认为,首先是由于小学生都是初学者,在后测中,因为要测验能在一分钟中能投进几个球,由于要取得好成绩的欲望,以及在老师前的表现,还有同学间竞争取胜的自尊心,导致过度紧张影响发挥;其次,是因为实验全程仅一个月16次课,每一次课的训练时间仅为30分钟,训练时间比较短,实验对象的单手肩上投篮技术动作还不够稳定,因此,对后侧实验的投篮效果也有一定的影响。

四、结论

(1)实验前和实验后的投篮次数和投中次数差异均达到显著性水平;实验过程中的投篮次数和投中次数与实验结束时的投篮次数和投中次数均呈中低度相关。

(2)相关分析基本上证实了“训练方法针对性强,因此投篮效果好”“训练负荷符合实际,练习者能够承受训练刺激,那么投篮效果好”的假设。