失地农民补偿关系研究

——以江苏省为例

2020-08-05蒋高扬

蒋高扬

(南京财经大学经济学院,江苏 南京210000)

一、 引言

城镇化进程中失地农民数量持续增加是中国现阶段和未来一段时间不可避免的现实。 2013 年末召开的中央城镇化工作会议指出,城镇化是我国现代化的必由之路,推进城镇化是解决农业、农村和农民问题的重要途径。 但是,随着城市规模和空间的扩大,大量农用土地被征用,失地农民数量不断上升。 据统计,目前全国失地农民总数在4000 万~5000 万人,按目前城市化进程和基础设施建设步伐,每年仍需征用土地250 万~300 万亩(1 亩≈666.7 平方米,下同),依据城郊农民人均0.7 亩土地计算,则每年将增加357 万~429万失地农民,预计到2021 年,我国的失地农民总数将超过1亿人。

失地农民的补偿关系到农民的切身利益及社会安定。对农民而言,土地是其生存和发展的最基础资源,也是其最可靠的基本生活保障。 农民失去土地后,成为一个特殊的社会群体,他们的生存状况和处境会直接影响到社会的和谐与稳定。 征地所造成的钉子户、上访等事件频频出现,据国土资源部的资料显示,2010 年群众反映的征地纠纷、违法占地问题,占信访接待部门受理总量的73%,其中,40%的上访涉及的是征地纠纷问题,这其中又有87%反映的是征地补偿安置问题。

现阶段我国对失地农民的财政补偿标准差异化明显,补偿的适度性也存在争议。 我国《土地管理法》第47 条对征地补偿政策的规定是:征收土地,按照被征收土地的原用途给予补偿,补偿的费用包括土地补偿费、安置补助费及地上附着物和青苗的补偿费。 依据“产值倍数法”计算得出的征地补偿费用较低,不足以使失地农民保持原有的生活水平,再加上各地征地制度执行不严格、征地补偿分配不合理、违背市场经济规律等方面的缺陷,使得针对失地农民的财政补偿制度亟待改进和完善。 2014 年中央有关于农业的“一号文件”明确指出:“农村土地是农民最有价值的资源,应让农民成为真正的土地受益者”“改革征地补偿办法,除补偿农民被征收的集体土地外,还必须对农民的住房、社保、就业培训给予合理保障,提高农民获得土地增值收益的比例”。

二、 文献综述

(一)理论基础:地租理论

一是地租理论。 马克思主义认为,地租是土地使用者由于使用土地而缴给土地所有者的超过平均利润以上的那部分剩余价值。 马克思按照地租产生的原因和条件的不同,将地租分为两类:级差地租、绝对地租。 马克思的地租理论为征地补偿标准的制定提供了理论指导。 二是补偿变化和等价变化。 这两个概念在衡量消费者福利方面是对消费者剩余的替代。 当失地农民进入了新的生活环境,生活成本发生了变化,合理的安置补助费应当能使失地农民在日常开支上维持原来的水平。

(二)现有研究综述

现行的征地补偿制度亟待改革。 人们对现行征地制度的主要批评内容之一,就是征地补偿标准太低而失地农民又缺乏更多的收入来源,导致失地农民无法维持可持续生计,生活水平下降,这一观点也得到大量的实证支持。 其中的原因虽与失地农民个体特征有关,但更重要的是制度性因素。学者们基于不同视角对制度提出要求,例如,刘祥琪、陈钊等认为,应在维护农民对征地过程参与权的前提下,提高征地的补偿水平,这将提高农民征地的满意度。 但类似的观点隐含着一个前提,即“土地是农民的命根子,是农民收入的主要来源”,然而,对于经济发达地区的农民,也有学者提出“征地一定降低农民收入吗”的质疑,认为在现行征地程序安排下,农民不能完全参与征地利益分配过程才是引发失地农民问题的深层根源。 因此,学者们比较一致的观点是,未来征地制度改革的一个重要方向就是要赋予农民完全的征地谈判权,实现程序公平。

综合保障方式是征地补偿制度改革的方向。 我国对征用土地实行“不完全补偿”标准,农民因土地被征用获得的赔偿仅是土地的直接损失,没有从可持续发展的角度去考虑土地的间接使用价值,从而导致征用土地的补偿标准过低,补偿范围狭窄,失地农民生活缺乏保障。 关于征地补偿标准的确定,学者们基于不同的视角进行了研究。 如张慧祯认为,应基于土地发展权价格确定征地补偿标准,严格控制土地征用范围。 张后、李巧云等认为,应基于土地保障价值,考虑农民在失地后社会保障体系的转换,征地补偿标准应包含养老、医疗、失业和基本生活四个方面。

有关失地农民财政补偿是否适度的问题,包括学术界、农民自身和旁观城镇居民在内的三方群体有以下几种完全不同的观点。 第一,如前所述,大多数学者认为国家所确定的征地补偿标准过低。 “土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的三十倍”,以土地原用途的平均产值作为计算标准,是一种计划定价方式,没有考虑土地的潜在价值、增值收益。 地方政府在征地之后进行的土地转让中,转让价格是支付给被征收农民补偿标准的几十倍甚至上百倍,与失地农民相比,地方政府获得了巨额收益。第二,农民自身也认为国家所确定的征地补偿标准低,在他们看来,失去土地意味着失去生活保障,一次性的补偿安置金额不足以解决被征地农民的长远生计。 调查显示,针对目前的失地农民利益补偿机制,失地农民的满意度很低。 第三,旁观城镇居民的看法却与以上两种观点截然相反,他们认为失地农民通过卖地得到“巨款”,居住条件也得到了改善。 另一方面,失地农民对于补偿资金的利用往往呈现短视效应,过多地追求眼前生活质量的改善,旁观城镇居民甚至看到有农民因为拿到征地的货币补偿从此陷入赌博等不劳而获的泥潭,他们认为补偿数额“过多”。

目前我国各地部分学者均开展过比较成功的政府财政补偿机制的调研,为本课题的调研工作提供了设计思路。 杨春平等实地调研了成都阿坝两地共建成阿工业园区,认为“飞地经济”是构建地区间横向生态补偿机制的有效形式,实现了经济效益和生态效益的双赢。 而记者陈小艳等人对青岛市农村金融服务工作的现状进行了客观分析,提出应完善农村金融服务体系等十余条具体建议。 辽宁省农村财政研究会深入调查研究了该省东部生态重点地区财政补助情况,发现现行补助政策尚存在一些问题,使得东部地区在为保护生态环境付出巨大代价的同时却没有获得合理补偿。 但是山东省青岛市财政局对近年来实施农机购置补贴情况进行调研时,发现补偿机制提高了农民投入农机化的积极性,并显著提高了经济、生态、社会效益。 因此,对于政府不同的财政补偿方案需要具体问题具体分析,亲入现场,实地调研,才能发现问题,感受不同地域中财政补偿政策具体的实施情况。

三、 数据分析

江苏经济发展水平位居全国前列,文章根据江苏省2018年外来就业人口数以及人口分布,选取江苏13 个市进行调研,本次调研的全省有效样本量为3731 份,其中农民问卷2658 份,城市居民问卷1073 份。

本次调研关于农民土地权益问题,主要包括以下几项:老家承包地亩数、老家承包地收益情况、承包地亩均补偿款等。

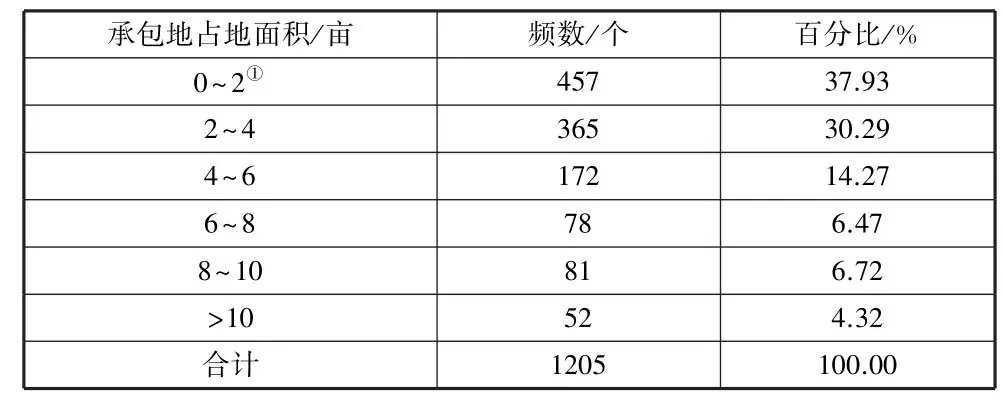

有关老家承包地亩数,如表1 所示,大部分农民工拥有承包地在0~2 亩,占到37.93%的比例;有2~4 亩承包地的比例为30.29%,有4~6 亩承包地的比例为14.27%;大于6 亩的占17.51%。 可以看出,绝大部分受访农民工在老家承包地亩数少于4 亩。

表1 老家承包地亩数表

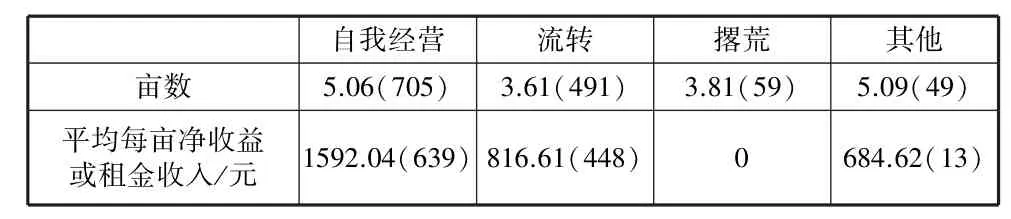

有关承包地收益,如表2 所示,705 位受访农民工的承包地仍在“自我经营”,占比54.06%,“自我经营”的土地亩数均值为5.067 亩,平均每亩净收益为1592.04 元;491 位受访农民工的承包地已经流转,占比37.65%,平均每亩净收益为816.61 元;59 位受访农民工的承包地是“撂荒”状态,占比4.52%,平均每亩净收益为0 元;49 位受访农民工的承包地是“其他”状态,占比3.76%,平均每亩净收益为684.62 元。

表2 老家承包地收益情况

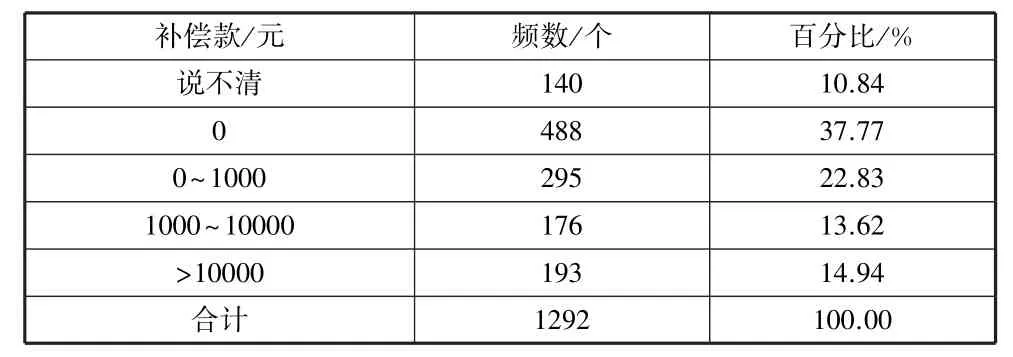

有关承包地被征的亩均补偿款,如表3 所示,在1292 位受访农民工中,最大比例的人(48.61%)估计自家承包地不值钱,承包地被征不会有补偿款。 估计自己的耕地亩均补偿款在0 ~1000 元之间的受访者农民工为295 人,所占比例为22.83%;估计补偿款在1000~10000 元之间的人数为176,占比13.62%;估计每亩承包地补偿款超过10000 元的受访农民工仅有193 位,占有效受访者比例为14.94%。 可见,农民工对老家承包地补偿款的认识,差异性很大。

表3 承包地亩均补偿款

四、 结论与政策建议

当前的农村户籍附着耕地承包权、宅基地、集体收益分配权等几项十分重要的福利,这些福利更突出地表现在城中村和城郊农民征地时的巨大利益。 在目前的农民土地权益调查中可以看出农民对土地财产的认识差异巨大。

我国土地的功能与土地保障存续有其必然性。 在农村社会保障制度缺位的情况下,以土地为核心的家庭保障承担着农民的全部保障项目,可以说土地是一种综合性保障载体。 失地而尚未具备稳定收入的农民这一特殊群体的保障必然要依靠土地。 社会保障客观上包括三个层次:一是经济保障,二是服务保障,三是精神保障。 同时,社会保障是以保障社会成员基本生活为目标的长期性制度安排,必须能够持续健康运行。

农村集体土地不仅是农民的生产资料,还是其重要的生活保障,建立以土地保障功能为导向的征地补偿标准,要考虑征地补偿标准是否能够在农民失去土地后保障农民的基本生活和发展,用补偿标准是否能够完成失地前的保障功能来检验标准的可行与否。 征地补偿标准的测算应当遵循市场经济规律,市场的供求法则能够得出最合理的补偿标准。虽然通过市场调节土地价格来测算补偿标准的思路在现阶段的可行性较小,但是遵循市场经济规律指标,计算补偿标准是具有现实意义的,如让农民分享土地的增值收益、考虑时间趋势上农民生活水平的提高,甚至是通货膨胀、利息率等客观经济指标。

总体看来,“失地农民财政补偿”主题的研究在切入点和深入程度上,还存在以下几个方面的改进可能:

(1)土地保障仍然是失地农民保障无法脱离的基础。 目前我国农村还不具备建立全面社会保障的基础,农民社会保障还不能完全脱离土地保障,土地保障是中国转型期发展和稳定的过渡形式,是现阶段的需要。 将土地对农民的生存、就业与其他社会保障功能延续,与农业财政补偿联合,通过对三种类型补偿标准的设计体现土地保障功能的存续是针对失地农民财政补偿的依据。

(2)现阶段征地补偿制度的改革在于合理且适度的补偿标准。 由于中国国情和农村土地的特殊性,产权制度改革所需的成本可能超出现阶段社会的承受力,在短期内难以实现;况且,交易费用较高等现实条件下,产权明晰并不能必然保证农民的利益,而提供合理且适度的征地补偿标准是征地补偿制度改革的首要任务。

(3)财政补偿的适度性需要充分考虑农民生产、生活的可持续发展。 文献综述中的适度性之争主要源于不同群体考虑征地补偿金的时效性不同,一次性发放的征地补贴会造成失地农民的短期财富效应,将各项征地补偿分离化、资本化、可持续化,改变补偿方式和结构,是未来征地补偿向适度性发展的主要内容。