献簋与商周时代的光氏

2020-08-04田蕊

田蕊

【关键词】献簋;光族;毕公;殷遗民

【摘要】献簋又被称为“楷伯簋”,历来研究多以该器铭文中的“楷伯”为重,而其中所记载的“献”并不为人熟知。文章以“献”为中心,结合甲骨文及考古材料,探讨“献”的身份及其部族源流,从而认识商代光族和殷遗民的相关历史,了解光族殷遗“献”从商人到周人转变过程中折射出的商周文化融合以及华夏民族不同分支之间的交流与融合情况。

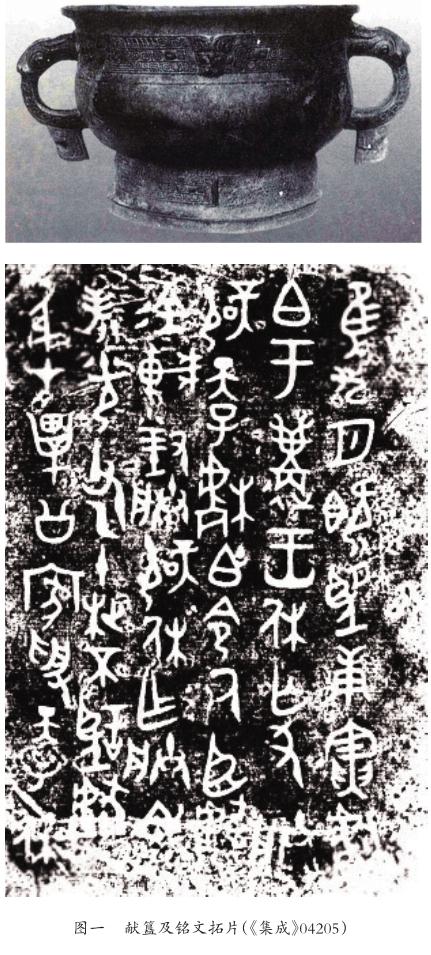

献簋,也称“楷伯簋”。其出土地有两种说法,一为陕西洛水上游的保安,二为河北涿鹿,但学界多采用陕西保安一说[1]335。陈梦家认为,“望簋曰:‘死司毕王家,器在西周初期之后,再就字体文例,我们定献器为成王或康王初期”[2],即西周早期。其铭文如下(图一):

唯九月既望庚寅,楷伯于遘王,休,亡尤。朕辟天子,楷伯命厥臣献金车,对朕辟休,作朕文考光父乙。十世不忘,献身在毕公家,受天子休。(《集成》04205)

这段铭文中出现了两个“献”字。朱凤瀚[1]和唐兰[3]240等先生认为两个“献”均为人名,“献”是楷伯的臣子,铭文内容为天子让楷伯赐予献一辆金车,献因此作器祭考光父乙,表示将十代不忘在毕公家受到的天子的休宠。张政烺先生则认为两个“献”均为动词,为“进献”“献身”之意,铭文大意即楷伯命令他的臣子进献一辆金车,十世不会忘记献身于毕公为其效力[4]。笔者采用朱凤瀚和唐兰等先生的观点。

目前关于献簋的研究主要有两个方面:其一,杜勇[5]、陈颖飞[6]等在有关清华简及毕公世系的相关论述中认为献簋铭文可与简文《耆夜》《西伯戡黎》中的记载相互印证,并论证了毕公、楷伯与黎国之联系,认为楷伯可能为毕公之子,系第一任楷侯,“楷”即为“黎”。其二,朱凤瀚先生在《商周家族形态研究》[1]中论述西周早期的家臣制度和殷遗政策时认为“献”为毕公家臣,何景成、王彦飞[7]在考察西周家臣文化时亦有提及。

在以上两方面的研究中,献簋均作为文章的论据出现,并非研究的重点。本文拟从献簋本身出发,重点探讨“献”的身份和族属问题。

一、“献”的族属与商代光族

献簋铭文共载天子、毕公、楷伯、献、光父乙五人。陈梦家将此器定为成王或康王时期[2],故毕公应为毕公高,即文王第十五子,成康之治的成就者之一,楷伯为毕公之子毕仲。朱凤瀚认为毕公与楷伯有上下等级关系,献为楷伯的臣子[1]。郭沫若也认为楷伯“盖毕公子,献其臣属也”[8]。杨伯峻在《春秋左传注》中认为:“毕,地在今陕西省西安市与咸阳市西北,绵亘二三百里,横跨渭水南北,为毕公的册封地,与献簋的出土位置相合。”[9]从铭文“作朕文考光父乙”可看出,献称光父乙为“考”,故献应为光父乙之子,所以,献虽“身在毕公家”,但并非毕公和楷伯的族人,那么献与其父光父乙究竟是什么人呢?

献簋虽为西周早期青铜器,但“光父乙”这种“族名+父(祖)+日名”[10]的命名结构是商人特有的命名方式,故推测光父乙为商代光族人,所以其子献也是商代光族的后裔。

商代光族多见于甲骨卜辞及青铜器铭文之中。

1.甲骨卜辞中的光族

武丁时期的甲骨卜辞中可见光族的相关记述,如:

(1)甲午卜,宾贞,光其又咎,二月。

……午卜,宾贞,光亡咎……占曰:又祟……光……。(《甲骨文合集》6566)

(2)王占曰:?,光其?来艰。

(《甲骨文合集》583反)

一般卜辞中出现“宾”字则可能为王卜辞。商王特意占卜光族有无灾祸,说明光族可能是“大邑商”中的望族[11]。且这两条卜辞在《甲骨文合集》中的分类为“奴隶主贵族”,也在一定程度上显示出光族在商代的地位。

2.青铜器铭文中的光族

从考古发现来看,光族的墓地位于距小屯王族城邑西南约2公里的今河南安阳梅园庄南地[12],此处共发掘殷墓111座,时代为殷墟三、四期,即商王廪辛至帝辛阶段。其中M92出土了刻有光族族徽的光祖乙卣,卣身及盖内刻有“光祖乙”三字(图二,2、3),为典型的单一族徽的常见辞例“族名+父(祖)+日名”的命名结构。根据雒有仓的研究,这种结构形式的族徽,既可看成是作器者的族氏名,亦可看成是受祭者的族氏名,加“父”者,亲族范围不超过包括受祭者在内的两代人,而加“祖”者所指的亲族范围至少为三代或三代以上[13]。

此外,河北师范大学博物馆馆藏商代晚期青銅器光父乙卣,其上所书“光”字(图二,4)的形态结构与献簋相似(图二,1),根据雒有仓的研究,可推测二者所指“光父乙”应为同一人。曹淑琴认为,光族铜器有“父乙”二字者,若非同一人所为,则可能是同辈兄弟为父祖所作[14]。光父乙卣既然是光族所属青铜器,那么献或者与其同辈的光族族人则有可能是该卣的铸造者。

值得注意的是,梅园庄南地M92中也出土了刻有“围册”族徽的铜觚和“天黾”族徽的铜爵,说明此墓不但等级不低且为三族共用,三族可能存在政治、经济或婚姻关系。

综上所述,光族在商代具有较高的地位,而献簋的主人献为殷商光族遗民,周初为周王室效力。献以受赏为荣,并作献簋来祭考光父乙,但其依旧认可自己的商人身份。

二、献引出的殷遗民问题

有学者对比陕西、河北两省出土的日名青铜器后认为,周初日名青铜器的分布格局与晚商完全不同:中原一带数量呈下降趋势,关中地区却有明显增长,故推测周初大批具备独立铸造殷式青铜器能力的商代上层贵族迁入了关中地区[15],这与西周初期对待殷移民“怀柔为主”[16]的一系列政策有一定关系。

首先,西周初期,社会处于自给自足的自然经济状态,不具备大量使用奴隶的社会条件,无法将大量殷遗民全部变为奴隶。其次,殷以来社会政治结构稳定,周人统治实力薄弱,还不足以改变商人的宗族结构,于是不得不对殷遗民实行怀柔安抚政策,对其极力拉拢,使之为周人效命[15]。朱凤瀚先生曾指出,没有血缘关系的外族人在商人宗族中只有奴隶这一个身份,而在西周时期的贵族家庭中已经允许没有血缘关系的外族人担任家族官吏,由此构成了西周家族政治中重要的一环,即家臣制度[1]333。作为西迁殷遗民,献在历经武王克殷、商周嬗代之后,从光族故地西迁到了关中地区,“身在毕公家”,以家臣的身分跟隨楷伯,并在楷伯任命下“受天子休”,这种境况与西周的家臣制度密不可分。

与献情况相似的还有“夨令”。出土于河南洛阳马坡的西周早期青铜器夨令方彝铭文[3]211—212记载:

王令周公子明保尹三事四方,授卿士僚,丁亥,令夨告于周公宫,公令同卿士僚……作册令敢扬明公尹厥,用作父丁宝尊彝,敢追明公赏于父丁,用光父丁。”

从铭文中的日名可以看出,夨令也应为殷遗民,且与“父丁”有着密不可分的联系,而“父丁”称谓表明其依旧认可自己的商人身份。夨令与献一样在经历了改朝换代、宗法崩坏之后,在周初针对殷遗民的怀柔政策之下,成为周公子明保的家臣,听从其命令,并以此为荣。

商代后期,商人共同体已渐趋瓦解,子姓宗族之间的亲属关系逐渐疏远,宗法关系俨然崩坏,同宗意识变得极其淡薄[16]。杜正胜曾言:“殷商氏族皆是政治社会体,有土地,有人民,相当独立自主。他们和殷王室不一定共具高度的认同意识。即使是殷王后裔之族,武王革命对某些人来说,不过换了一位共主,无所谓亡国之痛。”[17]所以,商人诸族对于商周的更替并没有太过强烈的反应和激烈的抵抗,也因此,对于献和夨令而言,并不存在所谓的“亡国之痛”,这也正解释了为何献在承认其商人身份的同时还能若无其事地弃商从周了。

综上所述,献作为殷商后裔,在历经商周嬗代后以殷遗民身份成为西周贵族家臣,效忠毕公,并尊崇周天子。在承认自己商人身份的同时为周王室效命,这不仅反映出商人宗族的衰落,也体现了周初殷遗政策对于西周政权巩固而言的正确性。殷人迁徙,一方面将商文化带入西周王朝,另一方面被西周初期的一系列政策所逐渐同化。从“商人”到“周人”的转变,看似是所属朝代发生变化,实则体现出商、周两个不同文化之间的交流与融合。

[1]朱凤瀚.商周家族形态研究[M].天津:天津古籍出版社,1990.

[2]陈梦家.西周铜器断代:上册[M].北京:中华书局,2017:54.

[3]唐兰.西周青铜器铭文分代史征[M].上海:上海古籍出版社,2016.

[4]张政烺.张政烺注《两周金文辞大系考释》[M].北京:中华书局,2011:114.

[5]杜勇.从清华简《耆夜》看古书的形成[J].中原文化研究,2013(6).

[6]陈颖飞.清华简毕公高、毕桓与西周毕氏[J].中国国家博物馆馆刊,2012(6).

[7]何景成,王彦飞.委质为臣:西周家臣文化考察[J].历史教学问题,2018(6).

[8]郭沫若.两周金文辞大系图录考释:六[M].北京:科学出版社,1957:46.

[9]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990:421—422.

[10]张懋镕.周人不用日名说[J].历史研究,1993(5).

[11]郑若葵.殷墟“大邑商”族邑布局初探[J].中原文物,1995(3).

[12]中国社会科学院考古研究所安阳工作队.1987年秋安阳梅园庄南地殷墓的发掘[J].考古,1991(2).

[13]雒有仓.商周青铜器族徽文字综合研究[M].合肥:黄山书社,2017:137—141.

[14]曹淑琴,殷玮璋.光国(族)铜器群初探[J].考古,1990(5).

[15]刘逸鑫.出土日名青铜器所见周初殷遗政策[C]//北京大学震旦古代文明研究中心.古代文明研究通讯:总第78期.北京:北京震旦古代文明研究中心,2018.

[16]杜勇.《尚书》周初八诰研究[M].北京:中国社会科学出版社,1998:180.

[17]杜正胜.略论殷遗民的遭遇与地位[M]//台湾中央研究所历史语言研究所集刊编辑委员会.历史语言研究所集刊:第五十三本:第四分.台北:台湾中央研究所历史语言研究所,1982.

〔编辑:迟畅;责任编辑:成彩虹〕