“两广三金俍兵文化节”仪式所见俍兵后裔的族群身份认同与文化信仰的两重性

2020-08-04唐晓涛李京玲

唐晓涛 李京玲

【摘 要】两广“三金”区域(低阳、甲隆、平福)俍兵后裔的信仰系统及仪式过程具有独特性,一在于其为笔者目前仅见的活态俍兵宗教信仰仪式;二在于此案例提供了俍兵族群身份认同变迁却守持本族宗教文化和信仰的典型样本;三在于“三金”区域并非行政区,而是跨越两广三县,由介于桂东南和粤西之间的历史上“狼二十村”演变而来的文化区域。本文以历史人类学的视角,结合官方和民间文献及口传故事等,分析三金区域俍兵文化节的信仰及仪式过程背后呈现的地方民众对俍兵屯戍历史的记忆,探究俍兵后裔对于本族文化符号的认知与展演,以及仪式背后所呈现的俍兵后裔认同汉族族群身份却传承俍兵文化信仰的两重性现象。

【关键词】两广;信仰仪式;俍兵后裔;身份认同;文化传承

【作 者】唐晓涛,广西民族大学民族学与社会学学院教授,历史学博士,中国少数民族史博士生导师;李京玲,北京科技大学科技史研究生。广西南宁,530006。

【中图分类号】G122 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2020)03-0095-008

俍兵研究近年来为学界关注,除传统政治军事史和民族史议题外,以迁移及在地化、身份认同和文化传承变迁为核心的社会史议题成为新主题,如李小文[1]、唐晓涛[2]等人的文章,其中韦浩明的最新研究即是关于明代俍兵身份认同的议题,文中他将屯戍桂东瑶地俍兵在失去制度保障后的认同方式概括为三类。[3]而笔者近年来对曾是明代俍兵屯驻地的10个府州的近百村屯的调研结果显示,俍兵后裔身份认同与文化传承呈现极为复杂的情形,需要置于不同地方历史变迁脉络中作更细致的考察。比如其中一类是俍兵改变了族群身份认同但却固守本族文化和信仰的情况,这是田野中较常见但韦浩明的文章没有概括和深入分析的现象,本文即以两广交界的三金区域的俍兵文化节仪式为例对此加以阐释。

学界研究信仰仪式各有侧重,其中一个方向涉及信仰仪式与族群身份和历史记忆的问题,纳日碧力戈认为民间仪式是一种社会记忆、思维观念与肢体仪式的结合体[4];莫里斯·哈布瓦赫指出历史记忆和族群认同既可为一种物质现实,也可为某种附着于物质现实之上的共享的其它客体[5]335;郝时远认为族群认同体现为祖先记忆之间的一种感情依附,[6]覃延佳也认为仪式信仰所建构的体系可作为讨论族群分类的重要维度。[7]由此观之,信仰及仪式过程蕴含着民众对自我身份及地方历史的认知。

本文研究对象的独特性在于:其一,桂西俍兵雖在明代叱咤风云,但清代以后逐渐消失,踪影难觅,活态信仰仪式更是罕见,笔者因课题需要遍访俍兵屯驻点,此为目力所见唯一的活态俍兵宗教信仰仪式;其二,此区域的俍兵后裔现已全部被识别并自认为汉族,但其每年农历十一月十一日举办的游神仪式的主角金容、金护、金荷却明确写为俍兵将领,并且“两广三金历史传统文化节”的核心内容即是三金神明巡游其当年戍守的辖区,而当地部分人甚至直接称为“俍兵节”。这就提供了俍兵族群身份认同变迁却守持本族宗教文化和信仰的典型样本;其三,此“三金”区域并非行政区,而是跨越两广,由介于桂东南的陆川县乌石镇低阳片和粤西的化州县文楼镇的平福村和甲隆村之间的历史上“狼二十村”演变而来的文化区域,神明出游范围涵盖了明清“狼二十村”,“三金”区域的民间信仰与空间架构超越了血缘与行政层级,具有地理环境约束性和历史文化制约性。

那么,为什么行政区域不同的两广“三金”区域会合办这个信仰仪式?仪式的展演如何呈现出地方历史过程,俍兵后裔在族群身份认同发生变化后对祖先的俍兵身份及屯驻历史的记忆是否同步消失?本文希望通过田野工作记录仪式过程与参与人群,通过官方和民间文献对区域地理环境与历史过程进行分析,在梳理俍兵后裔与土著的关系以及俍兵族群身份认同等问题的基础上回应这些问题。

一、文献所载俍兵进驻“三金”区域及村民的历史记忆

“三金”区域地处粤西与桂东南的不同行政区,之所以作为一个研究区域,是因为田野所见,该区域现今仍较好地保存着对“狼二十村”的俍兵历史记忆,并以“三金”文化节游神仪式而使得跨越两广的三地构成了一个独特的信仰系统。

俍兵进驻“三金”地区。俍兵是来自桂西的土司兵,自明中期始大量迁至桂东南和粤西地区屯防。文献记载,俍兵进驻化州始于明朝成化年间,此后,俍兵且耕且守,在两粤交界的多民族杂居和“蛮贼叛乱”的特定背景下,遂在化州俍二十村定居发展起来,光绪《化州志》记称:“狼猺之设始于成化间,粤西猺獞作乱,侵掠州邑。后就抚,随地安插。太守孔镛以恩信结之,拨荒田以俾之耕,而蠲其徭役。在化有猺五十一山,狼二十村,无事则耕守,有事则按籍调遣。故虽日久废弛。其名目不可不存焉。”[8]717

化州俍兵的屯戍点为俍二十村,主要职责为防守和耕种。万历《高州府志》记载明代万历年间的“狼二十村”村名如下:

狼二十村,兵一百九十四名,招主二名领之。文弄村十三名,山双下十八名,平邓村九名,潭落村八名,三则村七名,平典村九名,苍坡村十一名,罗姿村七名,平禾村七名,罗甕村六名,张平村十名,那留村十二名,大樜村十八名,那良村十四名,西屯大寨十名,那得村九名,雷岭村九名,大路村九名,谢路村九名,牌界村九名。[9]34

现今田野所见的“三金”之所以能够划为片区正与俍二十村的历史有关联,据三金理事会荣誉会长LFF先生言,一方面,后文所述“两广三金俍兵文化节”的祭祀范围均在此俍二十村范围内;另一方面,三金的范围又未全部覆盖“狼二十村”,从地形上看,“三金”区域所在的三个寨子低阳、甲隆和平福是交通枢纽,村民出入的要道,而三处山林四闭,闭合起来围成壁垒类,便于抵御外来的进攻,而环山之内又有相对平坦的谷地耕种,因此被称作“三金”宝地。1 三金区域的民间信仰与空间架构体现为超越血缘与行政的关系,其形成有历史原因,又有族群文化与地理的影响。

“狼二十村”今昔。据笔者田野调查所见,参考文楼镇镇政府提供的数据,笔者发现“狼二十村”至今仍有十七个村落可与今天的地名相对应,不过,十七个村落中只有八村供奉“三金”庙宇的神明并参加游神仪式。笔者绘制此八个村落古今对比概况表如下:

又据岭咀村委塘力村的CWD道公本人收藏的科仪文献的记载,老爷出游的路线和涵盖的村庄是固定的,称为“八甲”,具体如下:

雷岭龟岭及塘表,塘楼陆象大头埚。上下合水方田子,小陂西岸木中村。

劳竹塘口陂尾铺,大小陆窑鸭拇坡。上升坡咀连石庙,垌生长田石子塘。

秧地坡村及婆八,门口岭村九头并。木敬塘力陆丰连,河广石狗大路排。

潭龟陆鹤并沙路,垌垭垌圩木格埇。木格平福及陆来,大小阳村公正坡。

大和天和公麻埚,大塘大屋菠萝根。界牌扫赶芒基岭,岭旺岗岭新屋场。

鱼垺百灶风木垌,上下公园蛇子地。长贯长坑竹头围,田尾八寨金岭脚。

旺垌宅口猫子坑,独楼蕉林山背坳。老良塘村圆子埚,大腾垌排并潭胫。

鸡子社村那下埚,岭咀垌外并石塘。大翰拖来搭西冲,茅垌六茶东广垌。1

上述八甲所列出的地名与上表对比出的八个“狼村”即今大柘、那浪、大寨、那德、雷岭、大屋、谢路和界牌村所辖十二个队(即广东平福的塘表、垌生、岭咀、河龙、新村、平福六队;广东化州的新德、大柘、甲隆三队;广西低阳的陆龙、黎洪、陆河三队)基本重合,正是举行“两广三金俍兵文化节”参与人员的覆盖区域。

现今,三金区域的村民均被识别为汉族,主要的语言是土白話,已无人讲壮话,化州的甲隆和平福各姓村民的族谱追述祖先来源时也大都称来自广东珠玑巷或来自福建,村民对于俍兵进驻三金的历史已经没有直接的记忆。

二、三金区域“俍兵文化节”仪式及映射

前述所言村民对于俍兵屯驻三金的历史过程已没有直接的记忆,不过,当我们进入三金“老爷出游”的仪式现场,却惊喜地看到关于俍兵进驻历史的活生生的仪式展演,以及保留在科仪书中关于俍兵族群身份的记忆留存。

(一)庙宇神明与地方族群的身份认同

在甲隆金荷将军纪念馆(金荷殿)为核心的仪式现场,笔者看到此庙的建立正与俍兵平乱有关,主持仪式的LQG道公提供的科仪文献记载云:

在明朝成化二年,东西两粤贼寇为窠,在低阳、甲隆、平福三脉幛三处,贼寇作寨,撸反劫掠,逻民伤财,致使村无鸡犬传音,民无籍宿之止。国无能将伐剿,乡无勇夫可敌,贼寇愈熾,致成深害。圣不安枕,民无投生。始闻二十四土州狼兵金容、金扶、金荷三将和土州黄守乾、黄伯六、黄志才、莫法亮、覃妙妙、覃道宝、韦善通、蒙敬元、周成英、灵仙公、黄宗太,众将伐谋志勇。2

从村民的表述看,金荷殿正是为了纪念俍兵将士金容、金护、金荷及二十四土州兵征伐两粤贼寇立功而建,三金将士英勇善战、护民安康被奉为神立于金荷殿中,游神仪式的宣传材料有更详细的材料称:“三金召集低阳黄守权(猪头神)、韦善通(河村梁韦氏)、覃道宝、覃妙仙(陆村覃氏)、梁一保官(河村梁韦氏)、周大人、周二总兵(陆六铺周氏)、莫法亮、蓝氏夫人(秧岩蓝氏)等能人以八寨、大寨、高寨为营盘屯兵,招兵买马,充实兵力、在广龙坝、雷岭、陂头岭等处构筑烽火台,以木石、木棍、大刀、长矛为武器,增派兵力把守隘口,誓死抵抗贼寇,保护各界村民。”1 在金荷殿仪式现场及游神经过的村落,道师还张贴《甲隆出游榜格》告知百姓游神仪式历史轶事,宣称为纪念三金的丰功伟绩,特建甲隆大庙、低阳大庙和平福大庙三座庙宇香火侍奉。2

在这些活态、层累的历史中,象征着祖先崇拜的地域保护神正是村民人生观、价值观和地缘利益的载体,也是族群认同结构中的重要组成部分。在仪式现场,笔者非常兴奋地看到,庙中的每尊地方神大都可与某地的某一群体相对应并被该地村民认可为本族群的祖先神或保护神。下文举例细加分析。

例一是低阳片的神明,金荷殿碑刻记载了神明更具底层性的传说故事:

金荷庙中,陈列的尊尊圣神,均是地地道道的传说英雄,黄守权,又名猪头神(低阳人),为一员剽悍骁勇,传说为抵御敌寇,鏖战六埌埂,头被削掉,砍下路边猪头盖上头项又继续搏杀获胜,归家见母后才死,后埋在大庙对面的亚伯 头岭。至今,低阳黄氏后人每年还来上香祭扫。还有韦善通(梁氏先祖),覃道保都是低阳人,葬旱塘屋边,蓝氏姑娘(那德秧厂人)葬秧厂屋背岭脚。他们都是为保卫故乡热土而献身的。3

这条材料清晰地记载了神明背后的群体与神明的血缘关系和互惠信息。笔者在调查中得知,低阳片有三大姓氏,梁(韦)氏、覃氏、黄氏的先祖分别为低阳片的韦(梁)善通、覃道保、黄守权,据当地人回忆,明清时期,陆河村的梁氏是俍目,洪马村的覃氏和公响村的黄氏都是俍兵,其中覃氏俍兵的老爷即覃道保,甲隆大庙塑有先祖的金像,大庙重修时,洪马村民有份集钱募捐。而低阳片大多村民都能讲述来自低阳片的猪头神黄守权戴上猪头依旧英勇杀敌的故事。

第二个例子是来自那德秧厂的蓝氏夫人,其信奉者正是来自文楼镇那德秧厂的各姓支系,在那德社址所立的“重修长塘竹山境址序”碑刻中有关于蓝氏夫人的叙述如下:“长塘竹山境址下辖垌心、永和、上那德、陂口垌和那德一、那德二自然村,蓝、陈、邱、黎、华五姓聚居境内。本境址历史悠久,为史上隐形蓝氏夫人故里,两千五百年前的冼太时代,前卫防守战将蓝氏夫人金身现存放在甲隆金荷将军庙内,世代享受人间香火,忠魂骸骨长眠境内。”4 由此观之,长塘竹山境址管辖六个区域,包含蓝姓在内的五姓民众聚居此境,无需考证碑刻所宣称的蓝氏夫人为冼太夫人时代巾帼英雄是否属实,可以确定的是其背后的人群肯定是久居当地的土著。

第三个例子是洪岭村村民讲述的赵元帅救黎氏先祖的故事:我们黎氏从福建来到化州,经历了想当天子不成,满门抄斩的“天墓之事”后留下了一个八岁小孩,小孩在马姓人家里放牛,被发现后被装猪笼丢下水塘,得赵元帅大神出手相救,从此赵元帅便成了黎氏的救命恩人,所以我们将赵元帅与黎氏先祖一道奉入庙堂为世人敬祀。5 由黎氏与赵元帅人神相助的故事可以看到,庙宇供奉的神灵是围绕当地的主要姓氏为边界而定义的。

除了上述神明之外,金荷殿还有众多独特的地方神明被供奉,而金荷殿被文楼村民所鄙视正是因为这些神明的地方性。笔者调研时低阳的金容宫还在筹建中,其临时搭建的金容宫神目排位与金荷殿完全一致,而平福金护寺的神目也与金荷殿神明结构大体相似。以金荷殿为例,现今殿中共有36位神明,除排列在左中右三格神龛外,左右两边的过道也立有诸多神像:居中神龛八位主神由左至右即上清元始天尊、民主政法天尊、金荷将军、玉帝、北帝、黄守权、三清大道灵宣天尊、赵元帅;左边神龛五位主神由左至右即马元帅、四母圣母王、韦秀才韦善通、土司总刀覃道保、太上老君;右边神龛五位主神由左至右即左三界、冯四官、雷达诸元帅、周大人、关元帅;左边过道纵向排列九位神明即雷令仙娘、蓝氏姑娘、王后、冯嫡妃、冼太夫人、覃妙仙、杨山把隘五二君、旗头、土地公;右边过道纵向排列九位神明即神农、冯翊将军、冯谷、土司领兵总都长、先公位地主开化、冯远、土司大兵做法大官、上司把隘、先锋。主持仪式的道公师傅保存的《甲隆金荷宝殿神目》经书中记载的神明较现今金荷殿为多,有四十多位,可能包括了三个三金庙的全部神明。1

上述这些神明有不同的分层,第一层是道教神明如玉皇、三清、上清、民主政法、太上老君、玄天上帝等。第二层是国家祀典神明,如北帝、文昌、关公等,包括已进入国家祀典的区域性地方神如冼太夫人、三界神、冯四官、冯谷、冯翊将军等,这是体现国家意识形态的官方正统神明。第三层是地方俗神,大体有三类,一是由外地迁入的土司俍兵祖先神如黄守权、覃道保、韦善通等;二是有守隘职官身份的俍目如金荷、金容、金护、土司领兵總都长、土司大兵做法大官、杨山把隘五二君、上司把隘等;三是瑶壮的女性祖先神(或女巫)如覃妙仙、冯嫡妃、蓝氏姑娘、雷会仙娘、女娲娘娘等。名目众多的各色神明正反映了当地不同人群混居与分类的事实。尤为突出的是后两类神明,以及显然具有瑶人仙姑(女巫)特质的神明,活生生地传达着当年俍兵过来攻打瑶人后双方和平共处的信息。结合不同分层,可以看到神明的隐喻,不同的神明背后即是不同的人群有不同的神明,而现今所见神明共处一室的共时态现象背后肯定也经历了一个历时态的过程,女巫性质的仙娘和道教神明应该是较早期的神明,土司俍兵进驻之后叠加了其祖先神与职官神,而北帝、关帝及文昌神则属于国家意识形态建立和科举考试兴起之后的产物。

仪式负责人黎先生称此次游神仪式的财务收入接近50万,除各界人士捐款外,还有各生产队的捐款和份子钱约7万份。后两者与地缘权益相联系。2 总支出近30万元,支出占比最大的是流水席10万元,占总开支三分之一,说明游神仪式的广泛性,每个村民的集体认同感。游神过程中,金荷殿中的36尊神像均抬到车上跟随巡游,不过,在和社区祭点(一般设在社坛、庙堂或其他公共场所),并不是全部神像全抬下车摆在祭点神坛,一般只将主神与本社区的神明摆出来(10尊以内),具体抬哪尊神下来供拜祭是与社区族群相对应的,当然,社区民众对此无比清楚,也因此他们心甘情愿交纳份子钱。游神结束后全部神明仍然放回金荷殿,表达各社区在三金区域占有的份额和利益。

(二)仪式流程所见俍兵的屯守

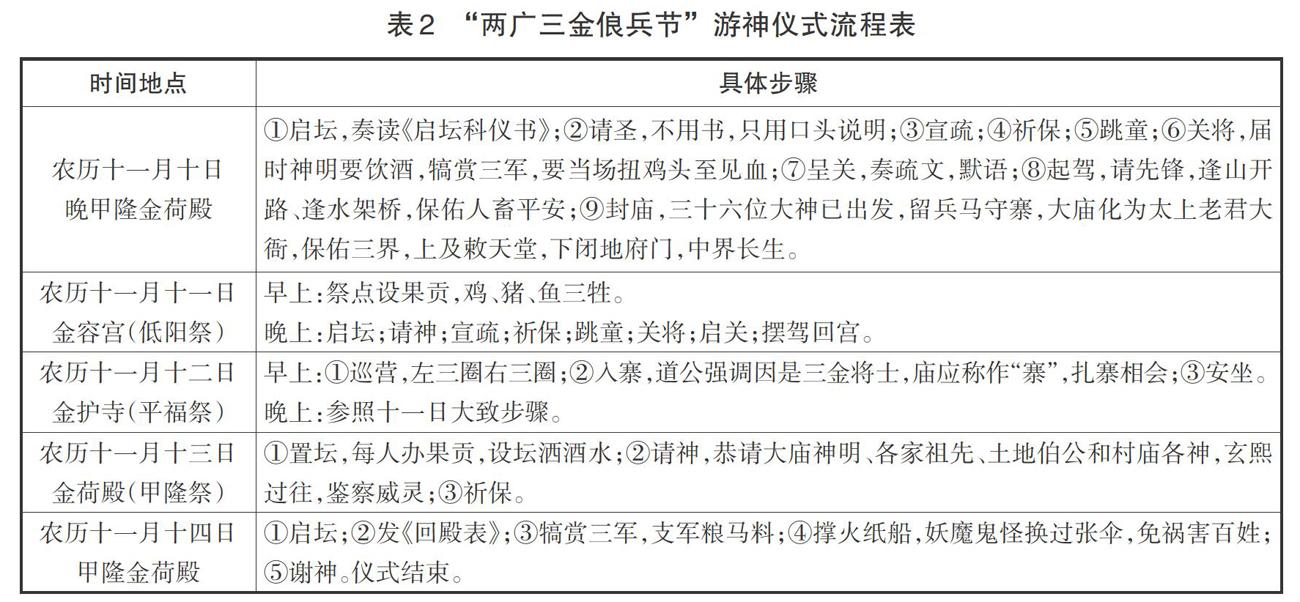

时至今日,我们还有幸能看到榜格所描写的那段历史,游神仪式正是“三金”区域俍兵作战历史过程的展演。正如下表所列出的流程,仪式法事演绎着活生生的过去:

由上表可知,与一般醮会相似,三金游神仪式的核心是请神降临,祈福禳灾,保境平安。因此仪式中有醮会常见的整套环节如启坛、请圣、安坛、宣疏、祈保、烧纸船、起驾、谢神等。不过,相比一般醮会,三金游神仪式又有独特的与俍兵屯驻有关的主题。如每日晚所做请神仪式的第六步“关将”,其核心是“犒赏三军”,其时手扭鸡头至出血的场面令人震撼,道师称这是当年俍兵杀敌的场面。仪式现场,广东会将粘上鸡血的涂纸贴在先锋上,而广西则将鸡血煮熟夹在鸡脖上面,其意均是以鸡血为媒沟通阴阳,人神交接。又如十日晚第九步封庙,留兵马守寨,金荷殿化作太上老君大衙,保佑三界不受鬼怪侵扰,道师称这也是模拟俍兵驻寨的场景。十二日早上平福祭的仪式也令人大开眼界,道公师傅也明确告知,这是重复俍兵安营扎寨步骤,先巡营、再入寨、再安坐,当笔者随着抬神的村民踩着越来越激昂的鼓点左三圈右三圈在神厂外转圈到最后跑步追随,晃如亲历俍兵安营驻扎的场景,鲜活又生动。十三日返回甲隆主场,祭祀的第二步请神中要恭请各家姓氏祖先,各土地神明,其中就有众多的俍兵和守隘职官,正对应着俍兵的后裔群体。十四日仪式结束,道师宣称,前面各日功德完成,已帮助军队达到了目的,所以第三步犒赏三军,俍兵于是可以开支军粮马料。

跟随三金游神仪式全程,上述这些与俍兵屯驻相关的仪式正是地方历史的独特映射。最独特之处在于道公师傅的科仪本明确记录了三金俍兵受命调迁的历史,以及当地主要姓氏对祖先身为“二十四土州俍兵”或土著瑶人的身份认知,而对这个与两广大部分地区的一般醮会仪式在程序上相差不大的仪式过程的认知,当地已传承七八代的道公师傅明确告知不少环节都是当年俍兵驻戍及杀乱过程的再现,一些村民也保留了同样的认知。

(三)金荷将军出巡路线与族群的交往互动

由前文梳理的CWD道公收藏的八甲巡游诗可见“老爷出游”的路线与范围,而在实际操作过程中,农历十一月十一日至十三日金荷将军三天的出巡路线是严格按照管辖区内的村落而开展仪式的。在甲隆和低阳,村民称金荷殿为“大庙”,是游神仪式的中心点(出发地和结束地)。游神当天,神明出发是从甲隆分两路前往低阳,第一路是玉皇大帝带领前往,第二路是黄守权带领出游。之后两路按固定路线出巡八甲中的各个祭点。金荷馆内关于三庙关系的碑刻可以帮助我们理解游神的路线:三金将士为三兄弟,平福、低阳是大哥二哥,三兄弟分守各寨,庙诞时由甲隆三弟(金荷将军)率众神出游平福、低阳探望两个哥哥(金容、金护将军),金荷将军会在当地过夜,次日出发到下一个地点;三兄弟联谊的路线和相会的地点是固定的。1 可见,神明与庙宇的关系事实上正是三金区域不同社区不同村落之间的历史地位与族群关系的写照,值得更深入的发掘。

当地村民提及游神之事时还保留着三金将士“入寨相聚”的说法,此处所谓“寨”即是明代所建隘口的驻所。在明代,朝廷将桂西土司俍兵调迁到桂东和粤西后,除守城外,其另一重要用途是派驻边山守隘,被调驻三金地区的俍兵也主要是守隘防“猺”。宣传游神的《甲隆出游榜格》中关于出游地点有如下记载:

逢闰圣驾游玩,是以今月初十日仗诸师童前来恭就广西、广东入乡贯,奉道启建三秋游玩集兵防护法事一宗,切虑圣驾出游阴阳,未通知牒委功曹,賫遍传闻,督令各处城隍、土地、田君、里社、河泊、水官、船车、水手各宜凛尊,修整桥梁路道,急备军粮马料,齐集听候圣驾,十一日诣游低阳,下马落岩,馘伐妖魔,颁恩赐福,泽及山河;迨至十二日诣游界牌,宝相下车,札寨停骖,征剿群凶,殄灭诸邪,敷泽晋恩,各境祯祥;至十三日御驾回殿,威镇边疆,排衙守宿,分兵剿魔,捕获四甲之灾疫,殄送各境之妖魔邪,督船遣押送诸魔,祸沉久地,福集三多。2

榜格中提及诸神十一日诣游至低阳,十二日诣游至界牌,十三日回金荷殿,出游地点与现今的乌石镇低阳片金容宫、平福镇界牌村金护寺、文楼镇甲隆村金荷殿的所在地正相对应,由此看来,此三处即是三金将士互访、也是诸神出游的地点。细究发现,三座神庙正处于三金将士和俍兵镇守的三个军防关隘。从地方志及实地考察可见,金荷、金护、金容三庙所在地均为边山之隘口,各隘建有俍兵屯居的寨子。其中金容为陆川县境内的逍遥山的东出口,民国《陆川县志》有关于低阳隘的记载:“低阳隘在县东南顺安东堡,距城六十里,上至本汛四十里,下至广东化州界八里”[10]82,同书还在顺安东堡条下有关于金容庙(时称大庙)的记载云:“大庙,在低阳甲高寨村,清道光二十五年,附生王镇中等重修,田租九石。[10]88可见低阳隘所在寨子称为高寨,寨中建了金容庙。而甲隆则是笔架山的北边隘口,隘口处所建的寨子称为大寨;而平福有八寨之称,寨子较多,其中金护寺所在的谢路村为雷岭山脉的西北隘口,界牌村则为雷岭山脉的东南隘口。此外,前述游神仪式中平福祭包含的“巡营”“入寨”的步骤,以及金荷殿中有俍兵职衔的神明名称如“杨山把隘五二君”“上司把隘”等均很好地证明俍兵在三金境内守“隘”的事实。

明代三金区域原有的居住者为当地土著山民,在《甲隆出游榜格》中将其记为“贼寇”,相对而言,俍兵是外来者,他们奉命驻扎三金,守隘防“贼”,并反客为主,最终成为三金地区的主宰者。正如甲隆村游神仪式负责人黎先生所说:“以前是福建姓马、姓冯的人先搬迁到村内,其他姓的搬来后把姓马、姓冯佬赶走了,由于他们有的做贼、有的搬走,现在甲隆有姓李、黎、覃、周的人,大概有2万多人。”1 低阳片游神仪式负责人ZSN介绍:“我们周氏的祖先是周大人、周二总兵、周成英,他们是从福建搬来陆六铺,曾英勇杀敌,守卫地方,现在成为我们的地方神。陆六铺原来存有金容庙,神目排位和金荷殿相同。”2 这种关于祖先来历的故事版本中多多少少保留了俍兵迁徙及与土著对抗的痕迹,恰恰是这一地区俍兵进驻之后与地方土著族群互动关系的写照。

三、小结:“三金文化节”仪式背后的历史记忆与认同建构

本文通过追踪两广三金“俍兵文化节”发现,节日不仅是一个重复展演的脚本,更承载了信众参与其中的内在传统。两广三金“俍兵文化节”游神仪式再现了明朝俍兵屯驻三金地区的历史,形成了独特的“三金”信仰体系,也表明该区域民众对俍兵文化的肯定。而有意思的是,现今三金区域的俍兵后裔身份证上已标注与自认为汉族,这与每年举办的两广三金俍兵文化节所表达的对俍兵祖先神明的崇信,对本族文化和信仰的传承相异,这就提供了一个俍兵改变族群身份认同却传承壮族俍兵文化的典型样本。

节日仪式是历史的映射。“三金”区域游神过程可视为俍兵历史的展演与重現,整套仪式的中心主题正如文化节的横幅所称“三金巡游,兵强马壮驱邪恶;众神护民,神灵显赫保安康”,即是为了展示明初俍兵屯驻“三金”区域的历史场景和丰功伟绩,所以仪式会与兵防事务息息相关,游神安排也都是以历史上俍兵防守的隘口为核心并遵循俍兵扎营安寨的步伐。正是通过仪式反复展现俍兵进驻桂东南和粤西不断平息贼乱,辛劳守卫三地,逐步扩大占领范围,从而取得“三金”区域的山林、田地与居权的合法性的历史场景,从而最终达到强调和宣示俍兵合法占有地缘资源的目的。

神明和信仰系统的背后对应着人群和社会组织。金容宫、金护寺与金荷殿所供奉的神明,其实就对应了“三金”辖区中的信众,换言之,神明的背后有着不同的人群分层与对应。既有官僚系统,也有道、巫的系统,既有国家的编户齐民,也有土兵俍目和土著瑶人。三金地区每个社区都有自己的庙和神,各社区的主神都在金荷将军的总殿中,表明总殿正是社区的管理者,所以游神时各社区主神是一定要抬出来供本社区民众拜祭的。在“三金”这一历史上不同族群混居而今却自认为汉族的区域,族群意识和地缘利益隐喻在神明的化身和仪式的操演中,游神仪式所联结的区域事实上是被地缘和历史建构出来的以神明祭祀为中心的超宗族超村落的村落联盟(local alliances),是在族群意识和区域原则共同作用下形成的地缘组织。[11]100 游神时村民抬着本社区土著地方神参与仪式,表达对自我族群身份的体认和对地缘的控制权,故而游神仪式可视为信仰系统与族群认同、地缘利益之间的文化载体。

显性汉族身份与隐性俍兵文化(身份)认同的两重性。这一地区是历史上的“狼二十村”,参与仪式的主体是俍兵后裔,但现今在当地,俍兵后裔的族群身份认同已变化,人们在语言、服饰、生产生活方式、思想观念上都自认为汉族,已无对俍兵后裔的自识。不过,俍兵文化节仪式的主题就是在重复俍兵当年的活动,三将军分别是三俍兵头目,管理的区域对应着金荷殿、金护寺、金容宫所代表的甲隆、平福和低阳,表示俍目对地方的控制,而当地道公师傅明确告知三金游神仪式是历史传承下来的,其榜格书写的内容具有唯一性,呈现的就是俍兵驻防杀贼守营的历史,仪式中村民也表达出对土州和俍兵祖先身份的认知,隐含着对俍兵文化所存有的优越感与归附感。

如何看待俍兵后裔族群身份认同与文化传承的两重性?理论上看,这种现象的存在体现了信仰和仪式变化的滞后与缓慢,正如陈春声和郑振满所论:民间信仰传承不替、不易为人垄断,其信仰和仪式常常相当稳定地保存着在其演变过程中所积淀的社会文化内容,更深刻地反映乡村社会的内在秩序。[12]2梁庭望也认为“风俗之全民约定俗成,自觉遵循,也为社会规定了某种秩序。正因为如此,风俗的演变节奏相对缓慢。在某种意义上,它犹如虎斑龙鳞,乃是民族文化中最能体现民族特性的成分之一”[13]449。因此透过三金老爷出游仪式的展演,可以看到隐藏在族群认同变迁表面下的村民对自身俍兵身份和文化的认可和守持。从信仰的社会经济基础上看,三金区域的俍兵后裔群体为什么在族群身份改变之后仍然牢固地保持着对三金俍兵将领的信仰认同与文化认同的问题,又涉及区域史发展脉络中俍兵后裔在迁居地与土著的生存竞争关系,“三金”区域独特的地理和社会环境,以及地方官府对俍兵俍田的管理政策等社会因素,值得进一步探究。

参考文献:

[1] 李小文.边疆族群·国家认同·文化创造——以一个俍兵家族的变迁为例[J].求索,2006(9).

[2] 唐晓涛.狼兵的“消失”——大藤峡地区武靖州被裁撤后“狼”的身份变化[J].广西民族研究,2007(2).

[3] 韦浩明.明代广西瑶族地区屯田“狼兵”的认同及演变[J].广西民族研究,2019(6).

[4] 纳日碧力戈.各烟屯蓝靛瑶的信仰仪式、社会记忆和学者反思[J].思想战线,2000(2).

[5] [法]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2000.

[6] 郝时远.对西方学界有关族群(ethnic group)释义的辨析[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2002(4).

[7] 覃延佳.谁是“蛮”人?——地方仪式传统中的上林族群类分与文化形象转变[J].民俗研究,2017(4).

[8] 〔清〕彭贻荪修、彭步瀛纂.化州志[M].光绪十四年(1888)修民国三十一年(1942)重刊本.中国台北:成文出版社,1974.

[9] 杨殿珣.(万历)高州府志[M].日本藏中国罕见地方志丛刊.北京:书目文献出版社,1990.

[10] 吕春琯.(民国)陆川县志[M].台北:成文出版社,1967.

[11] David Faure.The Structure of Chinese Rrual Society:Lineage and Village in the Eastern New Territories[M].Hong Kong: Oxford University Press,1986.

[12] 郑振满,陈春声.民间信仰与社会空间[M].福州:福建人民出版社,2003.

[13] 梁庭望.壮族文化概论[M].南宁:广西教育出版社,2000.

THE DUALITY OF ETHNIC IDENTIFICATION AND CULTUAL BELIEFS OF LANG SOLDIERS' DECENDENTS OBSERVED

IN THE CEREMONIES OF "GUANGXI AND GUANGDONG

SANJIN LANG SOLDIERS CULTURAL FESTIVAL"

Tang Xiaotao,Li Jingling

Abstract:The belief systems and ceremony processes of Lang soldiers' descendants in "Sanjin" area (Diyang, Jialong, Pingfu) of Guangxi and Guangdong are of uniqueness. Firstly, they are the only active rituals of Lang soldiers' religious belief that the author has ever seen so far; Secondly, this case provides a typical sample to demonstrate the changes of Lang soldiers' ethnic identification while the descendants still sustain their own religious cultures and beliefs; Thirdly, the "Sanjin" area is not an administrative region and it strides over three counties of two provinces (Guangxi and Guangdong), but it is actually a cultural region evolved from the historical "twenty villages of Lang" between the southeast Guangxi and the west Guangdong. From the perspective of historical anthropology, this article combines the official archives with the folk literature and oral stories, analyzes local people's memories on the history of the station of Lang soldiers upon the observations of the beliefs and ceremonies in the "Sanjin Lang Soldiers Cultural Festival", explores the cognitions and performances of Lang soldiers' descendants concerning their own cultural symbols, as well as reveals the duality of their identification with Han identity but inheriting Lang soldiers' cultural beliefs, which is well demonstrated in their ceremonies.

Keywords:Guangxi and Guangdong;beliefs and ceremonies;Lang soldiers' descendants;identification;cultural inheritance

﹝責任编辑:李 妍﹞