半焦成型技术用于民用燃料的可行性分析

2020-08-04李瑶徐婕王奕晨陈刚杨小彦卫鹏程李恒王莹燕

李瑶,徐婕,王奕晨,陈刚,杨小彦,卫鹏程,李恒,王莹燕

(1.深圳陕煤高新技术研究院有限公司,广东深圳518107;2.陕西煤业化工技术研究院有限责任公司,西安710070;3.国家能源煤炭分质清洁转化重点实验室,西安710065;4.陕西长安电力有限公司,西安710065)

0 引言

半焦又称兰炭,是以褐煤、长焰煤等低阶煤为原料,通过中低温热解工艺产生的固体物质,与原煤相比具有低灰、低硫、低磷、高热值的优点。目前全国兰炭产能8 000多万t,但年产量仅3 000多万t,其中绝大多数消耗于铁合金和电石等传统行业。因铁合金和电石行业采用固定床生产工艺,所以只能使用半焦块作为原料,而原煤的机械开采和半焦的生产过程会产生大量无法用于后续生产的粉末,造成了资源的极大浪费。以粒度<6 mm 的半焦面为原料制备民用洁净燃料,是利用半焦粉末的重要途径之一。同时,以半焦作为民用燃料也对我国大气污染防治具有重要意义。2016年10月,国家环保部在《民用煤燃烧污染综合治理技术指南》中要求,“煤炭资源丰富、经济条件较好且污染严重的地区应优先选用低硫、低挥发分的优质半焦等”。然而,国内外针对半焦成型的研究集中在其作为冶金焦或制备活性焦方面,用于民用燃料方面的研究较少。市售民用型煤产品普遍存在产品检测标准不统一、检测指标不完善、产品市场接受度不高、企业生产动力不足的问题,因此,本文从原料成分、成型技术、经济性等3 方面对其进行介绍、分析,以期调动各方积极性,促进半焦质民用型煤的生产及应用。

1 原料成分可行性

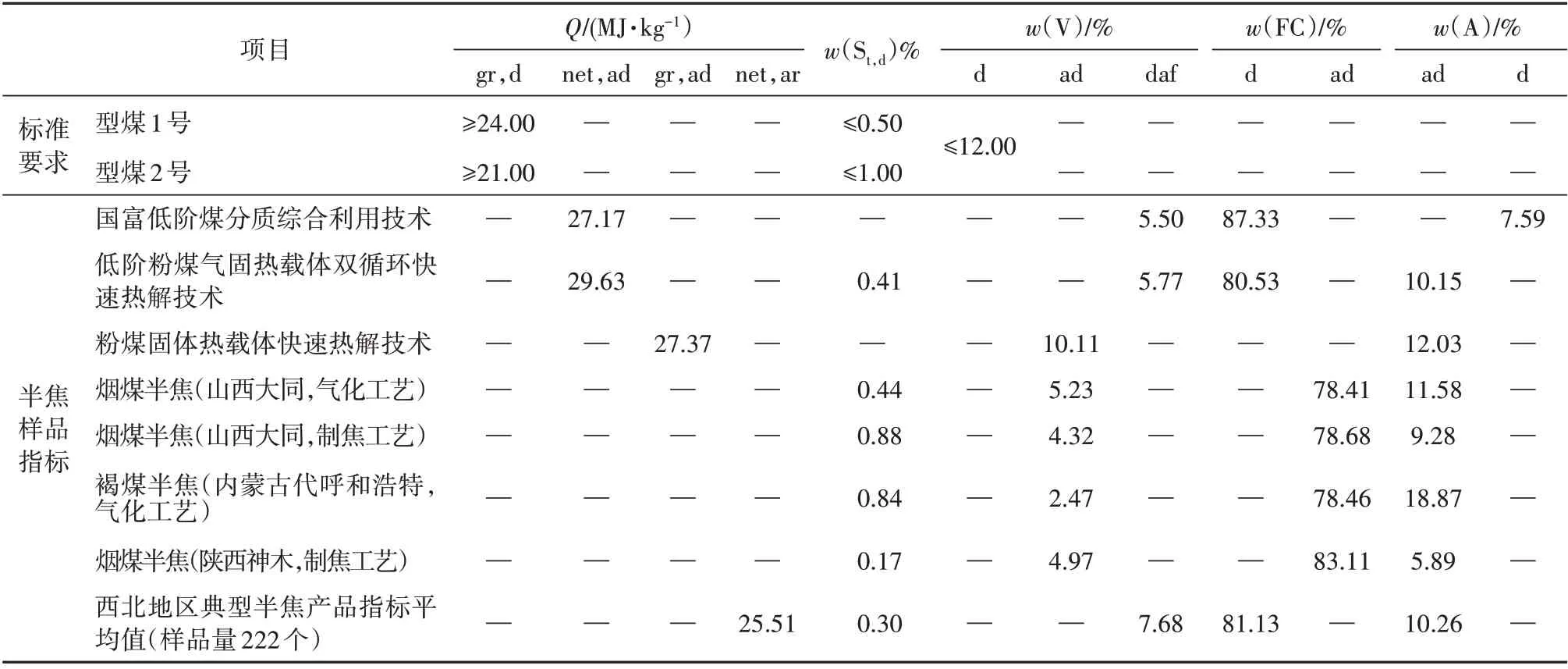

2017 年发布的GB 34170—2017《商品煤质量民用型煤》[1]对于规范民用型煤的生产起着重要作用。该标准明确指出,民用型煤的原料为无烟煤、烟煤和其他煤制品,如兰炭(半焦)等。根据标准,半焦质民用型煤的质量指标应符合该标准中型煤1号或型煤2号的产品标准。

通过部分市售半焦产品指标[2-3]与标准型煤指标的对比(见表1)发现,尽管半焦品质会受到热解工艺、煤质、粒径等多方面因素的影响,但半焦型煤产品在发热量(Q)、全硫、挥发分等指标上均能满足标准中对民用型煤的要求。

表1 民用型煤与半焦产品指标对比Tab.1 Comparison of product index between civil briquette and semi-coke

标准中还对民用型煤产品中磷、氯、砷、汞、氟的含量做出了限定,但目前半焦型煤产品大多缺少相应的检测数据,需进一步统一检测标准,完善检测数据,规范产品品质。

2 成型技术可行性

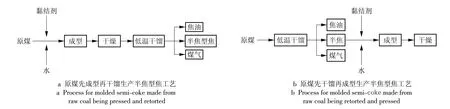

半焦型焦的生产工艺一般包括2 类(如图1 所示):一类是先成型后热解,即先将原煤用合适的成型工艺和设备压制成型煤,再将型煤干燥、干馏后得到半焦型煤产品;另一类是先热解后成型,即将干馏得到的一定粒度组成的半焦粉和黏结剂、水按一定比例混合,再利用合适的成型工艺和设备压制出具有一定形状、尺寸、强度和理化特性的人工“块煤”,烘干后即可得到半焦型煤产品[4]。

图1 半焦型焦生产工艺Fig.1 Molded semi-coke production process

第1 种工艺的主要目的在于提高粉煤利用率、节约炼焦用煤,不黏/弱黏结性煤采用先成型后热解的压制成型工艺,经高温炭化制备后可作为冶金、气化用焦。国外典型的冷压型焦工艺有DKS 工艺、HBNPC 工艺,国内产业化典型有晋城煤业集团半焦型煤厂[5-7]。

DKS 工艺将质量分数为70%~90%的不黏结性煤和10%~20%的黏结性烟煤混合,粉碎到粒度<3 mm 后,加入约10%的黏结剂(煤焦油和沥青等),经多段串联的双轴混料机搅拌均匀,进入混捏机用蒸汽加热混捏,然后混合料由底部螺旋抽出机送往对辊成型机压制成型煤,冷却后分批装入焦炉内炭化(10 h)成为型焦。型焦由炭化室侧面(或底部)靠自重排出,经熄焦筛分后使用[7]。

晋城煤业集团半焦型煤厂将晋城无烟煤与烟煤配煤成型后经中低温炭化得到半焦型煤,以作为气化用煤。该型煤产品冷压强度>1 000 N/个;热强度>900 N/个;热稳定性>80%;浸水抗压强度>800 N/个;固定碳(质量分数)>78%。产品各项指标都达到了型煤质量要求,并接近或达到了晋城煤业集团块煤的指标。

使用第1种工艺的煤在成型后的炭化过程中与黏结剂作用机制复杂,产品品质直接受炭化温度、加热速率等多方面因素影响,炭化过程中的应力差异容易导致型煤开裂和弱化[8]。而与工业型煤相比,民用型煤要求更低,只需要成型产品有一定的强度,能保证长距离的周转和仓储;同时要求产品具有一定的热强度,对发热量要求也较低。因此第2 种工艺更适合用于半焦质民用型煤的生产,该工艺成型时无需配煤、工艺流程简单、对黏结剂的要求也更低。下面主要对半焦末成型制民用燃料的研究情况进行介绍。

通常认为,压制型煤所用的半焦粉粒度在3 mm以下且小于1 mm 的部分占70%~90%是比较适宜的[4]。半焦成型的关键影响因素为黏结剂和成型设备。传统半焦成型设备为打孔冲压机,该工艺制备出的型煤灰分较高、热值较低。现在常用的成型设备一般采用产量大、成型效果好的对辊成型机。根据黏结剂的化学性质,可分为无机类、有机类以及复合黏结剂。

(1)无机类黏结剂包括水玻璃、黏土、石灰、高岭土、膨润土等。这类黏结剂价格低廉,具有一定黏结强度,并且一些成分还能和煤中硫起反应,起到固硫作用,在复合黏结剂中通常是不可缺少的组成部分。但是它会使型煤的发热量降低、防潮、防水性能变差,并且会增加灰分。

(2)有机类黏结剂包括焦油沥青、聚乙烯醇、酚醛树脂、玉米淀粉、腐殖酸等。这类黏结剂一般黏结性能较好、燃烧后残余灰分少、本身能部分或全部燃烧、有一定的发热量,但多数有机黏结剂的热性能较差。

(3)实际应用中多采用复合型黏结剂。

专利CN 109666523A中公开了一种基于神府半焦制型煤用黏结剂及型煤制备方法[9],该黏结剂主要是由预糊化淀粉、改性纤维素和钠基膨润土组成。该黏结剂按一定质量比与半焦沫混合搅拌均匀,加水至半焦粉质量分数为20%~22%,经成型机在25~30 MPa 的压力下压制成型,烘干后得到水平冷压强度>1 000 N/个、垂直冷压强度>600 N/个的型煤产品。

专利CN 110003967A中公开了一种低燃点耐烧半焦型煤的黏合剂制备方法[10],在半焦型煤黏合剂制备过程中引入磷系化合物和易降解的高分子碳基混合物。在半焦型煤初始燃烧阶段,磷系化合物促进碳基材料炭化,残炭填充部分孔隙同时挥发出低分子物质、降低着火点,从本质上解决了半焦型煤点火不易燃及燃烧速率快的问题。

邓佳佳等[11]以生物质作为黏结剂得到半焦质民用型煤,并对该产品的性质进行了测试。结果显示,型煤冷压强度高达800 N/个,落下强度高达93%,均领先国家标准;产品在灰分、硫含量、落下强度等指标上也满足型煤标准[1];由于加入的生物质黏结剂在高温下会热解挥发,产品的挥发分略微超标,后续可通过改良黏结剂配方、调整用量等方式进行优化。试烧结果显示,无论采用节能炉具还是普通炉具,产品半焦质型煤烟气在SO2,NOx指标上均低于GB 13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》中新建燃煤锅炉、新建燃气锅炉排放标准,烟尘质量浓度满足新建燃煤锅炉排放标准,接近新建燃气锅炉排放标准(见表2)。

表2 半焦质民用洁净型煤污染物质量浓度与燃煤、天然气排放标准的对比Tab.2 Comparison of pollutants mass concentration of semi-coke clean coal for civil usage with standards for that of coal and natural gas mg/m3

曲阳[12]以腐殖酸钠和膨润土为黏结剂,研究了长焰煤热碎半焦的成型-干燥特性,并采用最佳的成型和干燥条件进行50 kg成型中试试验,获得的热碎半焦型煤挥发分(质量分数)为10.55%,发热量为28.97 MJ/kg,硫分(质量分数)为0.33%,冷压强度为459 N/个,灰分(质量分数)为11.69%。以上各项指标均优于GB 34170—2017《商品煤质量民用型煤》和DB 11/097—2014《低硫煤及制品》,论证了该工艺方法的可行性。

刘宇[13]以腐殖酸钠和膨润土为黏结剂,分别研究了半焦单独成型和半焦与不黏煤混配成型的产品性质。结果表明,添加8%(质量分数)黏结剂、成型压力为20 MPa时,半焦型煤冷压强度为494 N/个、落下强度为87%,质量指标满足DB 11/097—2014《低硫煤及制品》对民用型煤的地方标准,燃烧性能满足GB/T 6412—2009《家庭用煤及炉具试验方法》对家庭用煤的要求。将不黏煤与半焦混配可提高型煤的燃烧速度、改善型煤的燃烧性能。当试验中添加不黏煤质量分数≤4.7%时,制备的混配型煤符合民用型煤和家庭用煤的要求。从燃烧性能和烟尘排放量考虑,半焦型煤和混配型煤的质量接近甚至优于市售的无烟煤型,建议进行积极推广。

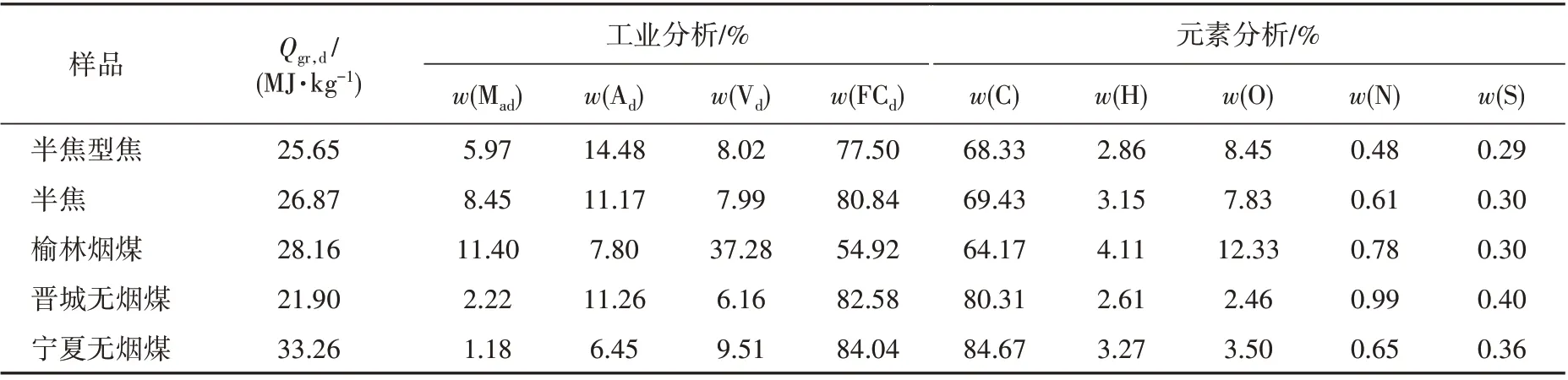

苗文华等[4]对成型半焦与半焦、烟煤、无烟煤用于民用燃料方面进行了研究,分析结果见表3。

表3 半焦型焦与样品煤种的工业分析及元素分析Tab.3 Industrial analysis and elemental analysis of semi-coke type coke and sample coal

由表3 可以看出,兰炭型焦具有挥发分低(约8.00%)、灰分低(小于15.00%)、硫含量低(小于0.30%)、固定碳高(大于75.00%)、发热量高(大于25.10 MJ/kg)、化学活性高等特点(即三高三低)。

通过兰炭型焦民用燃煤炉试烧,发现兰炭型焦燃烧排放的颗粒污染物PM2.5和总颗粒物质量浓度远低于榆林烟煤,略低于宁夏无烟煤和晋城无烟煤;其点火时间比无烟煤短,具有易燃优势;平均燃烧时长超过无烟煤40%,残炭率不足无烟煤的1/30,有效利用率远远高于无烟煤。

随着黏结剂及成型工艺的不断发展,半焦成型产品品质得到不断优化,通过试烧试验可发现,半焦型煤产品在燃烧性能、污染物排放等方面均有良好表现,具备替代散煤、无烟煤成为民用燃料的可行性。

3 产品经济可行性

3.1 实例分析

3.1.1 外购半焦末生产半焦质民用型煤

假设在陕北神木地区建立年产10万t的民用型煤厂(外购半焦末):原料半焦末成本为500 元/t;加工成本<244 元/t,包括黏结剂成本<70 元/t、水电气成本<50 元/t、人员工资为74 元/t(定员90 人,人均工资按照西部地区2019 年年平均工资计算)、制造费用(折旧、维修及其他)<50 元/t。吨产品总成本=原料成本+加工成本=500+244 =744(元)[14]。

将产品从神木运至京津冀地区(消费地)按照1 000 km 铁路里程计算,运输成本为147 元/t。产品在消费地总成本为891 元/t。

3.1.2 建立以半焦质民用型煤为主要产品的煤炭分质清洁转化项目

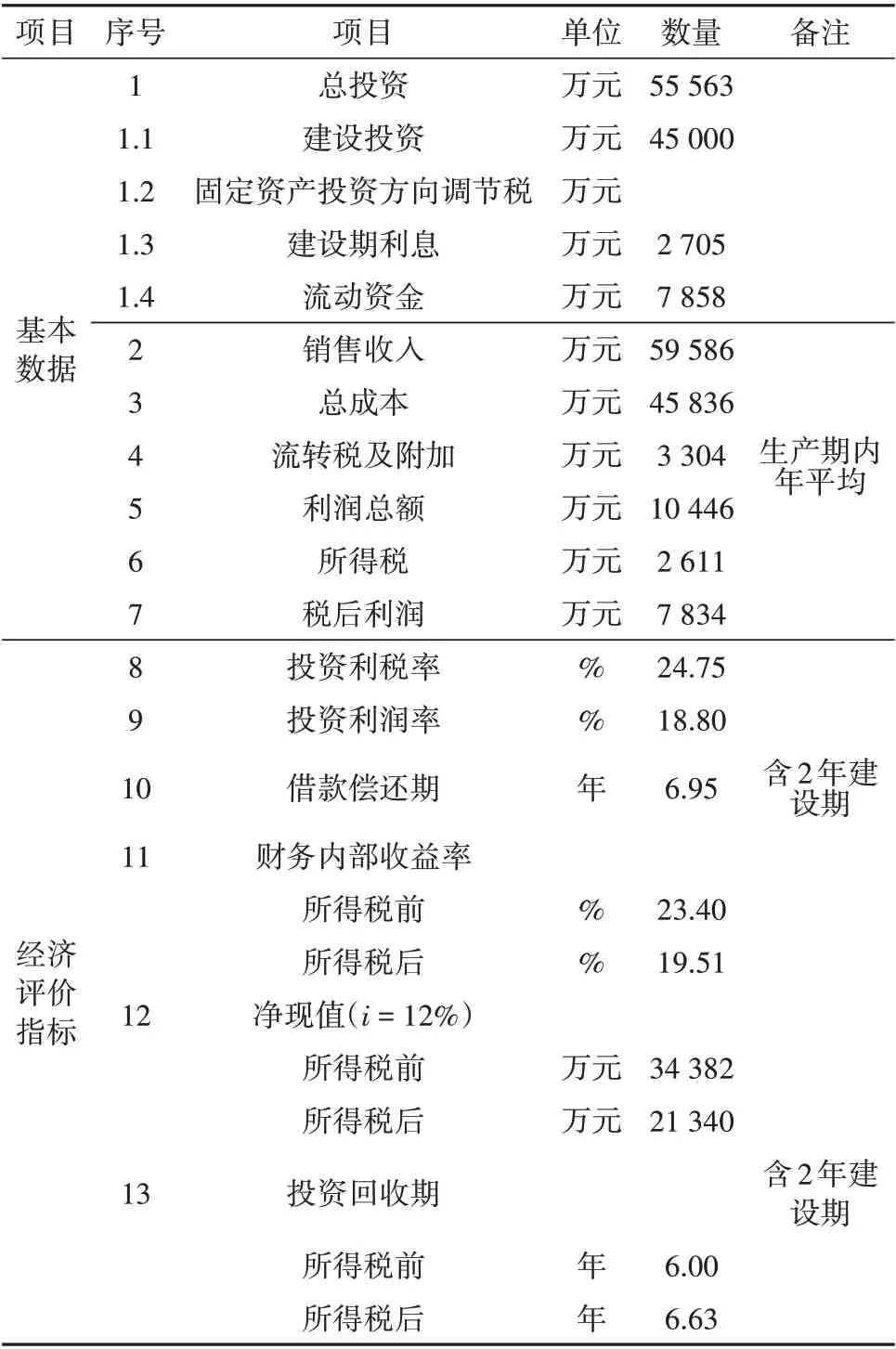

假设在陕北神木地区建立60 万t/a 的煤炭分质清洁转化项目。该项目年消耗粉煤66 万t(含动力用煤),可生产40 万t 半焦质型煤、7.2 万t 煤焦油、180 t 粗酚。若该项目建设期2 年,运行期15 年,项目定员150 人,当原料煤价为450 元/t,型煤售价为900 元/t,煤焦油售价为3 500 元/t,粗酚售价1 000元/t 时,通过石化行业技术经济软件对项目经济性进行分析(见表4),项目总投资5.56亿元,生产期内年均销售收入5.96 亿元,年均总成本4.58 亿元,净利润7 834 万元/年,税后财务内部收益率19.51%,投资回收期6.63年,项目盈利能力良好。

表4 主要技术经济指标Tab.4 The main technical and economic indicators

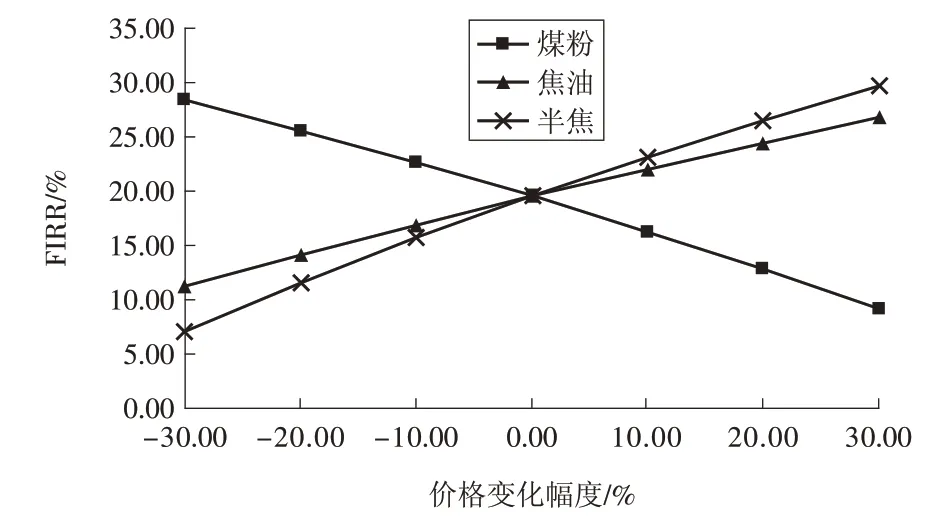

对焦油、半焦和粉煤价格进行敏感性分析(如图2 所示),可以看出,价格变动对项目经济性影响程度为半焦>煤粉>焦油。当半焦价格下降20%时,内部收益率(Financial Internal Rate of Return,FIRR)接近基准收益率(12%)。说明该项目对主要原料及产品市场价格波动具有较强的抵御能力。

图2 原料及主产品价格敏感性分析Fig.2 Price sensitivity analysis of raw materials and main products

3.2 经济性分析

为有效控制民用散烧造成的污染,我国各地政府多采用财政补贴的方式,推进洁净型煤替代工作。2019 年保定市清苑区采暖季洁净型煤的销售价格为1 250 元/t,其中财政补贴500 元/t,补贴后的售价为750 元/t。2018 年兰州市采暖季洁净型煤售价1 280 元/t,政府补贴450 元/t,补贴后零售价不超过830 元/t。

可见在当前洁净型煤价格体系下,无论是外购半焦末还是建立以半焦质民用型煤为主要产品的煤炭分质清洁转化项目都具有可观的经济效益。从财政补贴的角度分析,按照兰炭焦面与动力煤售价差80 元/t、成型成本244 元/t 计算,兰炭型焦与动力煤出厂价格差为324 元/t,也就是说当消费地财政补贴大于324 元/t 时,用户就会倾向于使用兰炭型焦类清洁燃料替代散烧煤,因此推动半焦成型技术用于民用燃料的制备也可大大减少政府财政负担。

4 结论

(1)半焦作为低阶煤中低温热解产物,具有高热值、低污染的燃烧特性。半焦质型煤产品的推广既可以有效降低民用散烧煤直接燃烧对大气造成的污染,又可以实现我国储量丰富的低阶煤的高附加值利用,值得大力推广。

(2)随着成型技术的发展,半焦粉成型产品在发热量、全硫、挥发分、强度、燃烧性能、污染物排放等指标上均能满足国家对民用型煤的标准要求。建议生产企业根据国家标准要求,进一步加强半焦质民用型煤检测标准的统一性和规范性,完善产品中磷、氯、砷、汞、氟的检测数据。

(3)相较于半焦块料,半焦末廉价易得,在当前财政补贴标准下,无论是外购半焦粉加工成型还是自建煤炭分质转化项目生产半焦质民用型煤,均能够获得良好的经济效益。