文化互惠:杜甫秦州诗与秦州地域文化共生关系研究

2020-08-04陶鸿宇

陶鸿宇

(西北民族大学 中国语言文学学部,甘肃 兰州 730030)

近代以来,我国杜甫秦州诗研究势头良好,经历了一段曲折而又不失进步的历程,不管是在诗歌解读、问题考证,还是在杜甫秦州诗的接受研究上都取得了丰硕的成果。不仅有李济阻《杜甫陇右诗注析》、黄奕珍《杜甫自秦入蜀诗歌析评》、庞瑞林《诗圣行歌:杜甫陇右踪迹探寻散记》、刘雁翔《杜甫秦州诗别解》、薛世昌《秦州上空的凤凰——杜甫陇右诗叙论》等著作的出版,还成立了天水杜甫研究会,召开年度学术会议,探讨总结杜甫秦州诗研究进展,学术论文更是不胜枚举,将杜甫及其秦州诗研究不断推向高潮。然而,关于杜甫秦州诗与地域文化之间关系的研究却着墨不多,这不得不说是一大遗憾。为此,笔者拟从互惠和共生理论出发,探讨杜甫秦州诗与秦州地域文化二者之间在过程和结果上的互惠共生关系,以求为更加全面地进行杜甫秦州诗研究提供助益。

一、相关问题说明

(一)文化互惠

互,《说文解字注》云:“今绞绳者尚有此器。从竹,象形,谓其物象工字;中象人手推握也。”[1]197原指一种绞绳工具,后引申为交互、相互之意。惠,“仁,亲也。经传或假惠为慧。”[1]161原指天地相爱有生,后引申为恩惠、馈赠之意。互惠,意即相互馈赠,它是早期人类社会物物交换行为的载体,是基于维系人际关系,稳定社会结构而达成的群体共识。作为一种原初的互惠方式,物物交换也自然地进入了近代人类学者的研究视野。弗朗兹·博厄斯叙述了盛行于北美洲西北海岸印第安人部落的“夸富宴”仪式,[2]256激起了学者们对于互惠行为研究的兴趣。马塞尔·莫斯将“夸富宴”称为“具有竞争性的全面给予制度”,并视仪式中的礼物馈赠行为为具有神秘力量的“礼物之灵”。[3]33马林诺夫斯基对特罗布里恩群岛居民围绕贝壳项链与手镯展开的“库拉交易圈”习俗作了考察,展示了原始社会中简单纯粹的价值观念。他否定了“礼物之灵”说,主张从主观意义上理解交换行为,明确提出了以“接受”“馈赠”为要素的“互惠原则”。[4]548萨林斯在此基础上提出了三种理想化的互惠类型,即慷慨互惠、等价互惠和消极互惠。[5]255列维-斯特劳斯将互惠理论运用于父系社会的婚姻关系之中,发展了马氏的互惠原则,建构出了“婚姻交换理论”。[6]150布迪厄对列维-斯特劳斯所谓互惠循环的无意识原则进行了批驳,他认为礼物互赠的动力来源于潜在的荣誉感,而时间间隔使得馈赠与回赠行为得以分离。[7]216

受西方“互惠理论”的影响,国内学者也开始了本土化的礼物互惠研究,主要着眼于诱发互赠行为的动力机制。杨美惠从关系与人情的角度论述了中国式关系与西方式礼物互惠的共通之处,她把人情视为传统儒家伦理观照下的一种复杂的文化现象,认为礼物与赠者的绑定迫使受赠者做出回报,从而完成互惠过程。[8]242阎云翔分析了乡土社会的关系运作与社交网络,指出互赠双方在交换行为中存在长期的“表达性礼物”与短期的“工具性礼物”的人情因素,理性计算、道德义务和情感联系三者的不确定组合是造成交换行为复杂性的条件。[9]178常向群考察了江村的社会关系后,根据赠出与回赠的意愿与程度建构出了以道德判断、人类情感、理性计算和精神信仰为准则,以馈赠性往来、表达性往来、工具性往来和否定性往来为形式的“礼尚往来”[10]182模型。

综上,中外学者关于互惠理论的研究多以“熟人社会”中的礼物互赠行为作为研究范畴,对于非实体(如精神,文化)的互惠形式极少涉及。在互惠动因的讨论上也多归咎于“礼物之灵”“人情观”等外部规范的约束,很少深究其内部诱因的作用。在研究对象上,以个体、群体间的简单互惠交换为主,鲜有对于较为复杂的互惠过程的分析。其实,无论是西方的礼物互赠,还是中国的“人情社会”,其所承载的深层社会意义就在于不同文化之间的交流与互惠关系。“文化乃是一种转化的能力,它基于一种彼此往来的互惠关系而存在。”[11]过去,人们常常将文化视为一种思维方式、价值观念和行为规范,而忽略了其中的关联性,这种关联性便是文化互惠,即建立在文化自主上的相互影响、相互借鉴以及相互吸收的过程。故此,与以往的互惠研究不同,本文所论文化互惠是以杜甫秦州诗与秦州地域文化为视角,考察二者之间“给予——回馈”的关系,据此认为秦州地域文化对杜甫之惠,惠在杜甫人生道路的转折和诗歌风格的转向,而杜甫对秦州地域文化之惠,惠在对当下天水文人创作与天水城市建设的影响上,这种文化互惠关系既是二者互动行为的核心与本质,也是达成这一互动过程的内在动力。

(二)和合共生

共,《说文解字注》云:“从廿从廾。廿,二十并也。二十人皆竦手。是为同也。借共字为之。”[1]105原指合力,供奉,后引申为跟随,一起之意。生,“下象土。上象出。此与㞢出以类相从。所庚切。十一部。”[1]276原指草木长于土中,后引申为存在、发展之意。共生,意即共同发展,它是生物体之间交互式的依存方式,是万物相生相长的契约精神。共生,起初作为生物学名词,由德国学者德贝里[12]首先提出。随着人们对“共生”概念认识的深化,其外延逐步得到衍伸。玛葛莉丝解释了共生概念的生态学意义。[13]419道格拉斯强调共生就是生物体在适应复杂环境中获得新的代谢能力,在利益满足的基础上形成的一种联合关系。[14]1-111

20世纪五六十年代以后,共生理论突破传统生物学的范畴,开始进入生态学、人类学、社会学等研究领域。在生态学中,学者们发展出了人与环境共生的理论体系,提出了“城市共生论”,指出城市社会的共生关系是共生单元、共生模式、共生环境三要素共同作用的结果。[15]在社会学中,对“社会共生论”做出了新的解释,认为社会的和谐共生是经济、政治、文化、人与自然共生状态的集合,[16]78-84指出处于全球化的各国之间需要建立一种彼此依存的“共生”文化。[17]98-116在经济学中,学者们将“共生单元”“共生模式”“共生环境”等概念引入,来解释经济现象,认为处于特定共生环境中的各共生单元在某一共生模式的影响下形成了共生关系。[18]在哲学上,强调共生价值,主张多元并存、互利合作的共生思想。[19]134-155

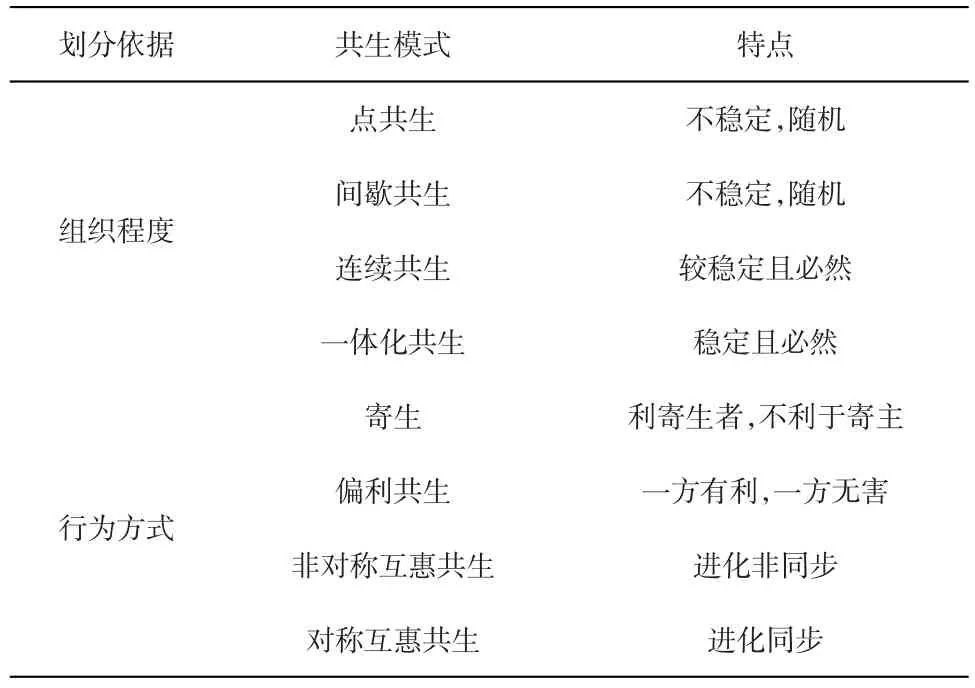

综上,共生概念发轫于生物学,经过多学科领域的广泛解读,其互利共存、共同发展的理论要义仍贯穿始终。作为共生系统的子系统,“共生单元”“共生模式”“共生环境”之间密切联系、相互作用,共同维持着一个完整共生体中各主体的和谐与稳定,其中共生单元是主体,共生模式是枢纽,共生环境是条件,在具体的实践上,共生模式又包括组织程度和行为方式两个层面(表1)。本研究以杜甫秦州诗、秦州地域文化为共生单元,以“一体化共生”“对称互惠共生”为共生模式,以杜甫流寓秦州、天水城市建设为共生环境,对杜甫秦州诗与秦州地域文化的共生关系进行探究(图1)。图示如下:

表1 共生模式的划分

二、古秦州地域文化对杜甫之惠

图1 杜甫秦州诗与秦州地域文化的共生关系

关于唐代秦州的地域概念,在《元和郡县图志》中有相关界定:“(唐代秦州)州境东西四百三十九里,南北五百五十五里,管县五:上邽、伏羌、陇城、清水、成纪。”[20]980秦州为陇右一大都会,人口稠密,经济发达,范围大致与今天水市相当,因周时为秦之封邑,而得名“秦州”,为秦人的发祥地。其地理位置十分重要,历来为兵家必争之地,据《重纂秦州直隶州新志》载:“秦州雄郡,南扼巴汉,北枕韦夏,东通关陕,西走河湟,险隘阻奥,山川纠结,割据雄霸,此固交驰之所也。”[21]羌戎等民族与中原华夏民族曾在此发生战争、贸易,是羌戎游牧文化与中原农耕文化的融合通道,也是早期中华农耕文明经古丝路与欧亚草原文明往来交流的重要关口。境内土厚水深,山脉纵横,以西部秦岭和东部陇山为主体,海拔多在1000~2000米之间,地势由西北向东南倾斜,依次呈现出黄土丘陵、渭河河谷、褶皱山地三种分异明显的地貌特征。古秦州倚赖其地理环境、人文传统和民族交融的特殊性,形成了融汇少数民族文化、西域文化、三秦文化于一体的多元共生的地域文化,这对杜甫人生道路的转折与诗歌风格的转向无疑具有特殊影响。

(一)寓居秦州的时期是杜甫人生道路的一大转折期

公元759年秋,杜甫由华入秦,开始了其远离官场,走入民间的命运转折。自“房琯事件”后,杜甫失望于朝廷昏聩,目睹了百姓流离,终于从昏暗的政治环境中抽离而西向秦州,作隐遁乡野的打算。流寓秦州期间,与其谈笑往来之人有杜佐、赞公、阮昉及当地百姓(从秦州诸诗可见),未见有与达官显贵来往迹象。“本来,仕途的蹭蹬,生计的暗淡已经使他陷入愁苦的情境之中,而与关中迥然不同的秦州的地理环境又使他多了一层孤独之感。”[22]21对于这种生活上的异常饥馑与思想上难以排遣的孤独,杜甫只能诉诸文字,在与陶渊明、贺知章、孟浩然等古贤及李白、高适、岑参等好友的隐逸遭遇的“同病相惜”中获取心理慰藉。过去那种“致君尧舜上,再使风俗淳”的“入仕”之念也因“唐尧真自圣,野老复何知”的“出世”之行而改变,此时的杜甫在生活环境与社会身份上已然“平民化”。

同生活环境、社会身份一起改变的是杜甫的社会立场与人生志业。“奉儒守官”的路行不通,杜甫不得不对个体志业进行重新规划,于是,古秦州大地上出现了一个行走的平民诗人,杜甫真正步入了“诗是吾家事”的家学传统承续与在地化的诗歌创作道路。寓居秦州的三个月,其作品数量累计95首之多,丰产程度于其诗歌生涯而言实属罕见,于历代诗人的诗歌经历相较也并不常有,其中不乏传颂千古的名篇,如《月夜忆舍弟》《秦州杂诗》《佳人》《梦李白二首》等。可以说,此时的杜甫在经历了仕途失意、秦州孤苦的生活遭遇后,逐步完成了逐臣、平民、平民诗人的身份转变,重建作为诗人的自觉意识,这也是他能够在秦州期间以及以后的流寓阶段中取得巨大诗歌成就的动力。

(二)寓居秦州的时期也是杜甫诗歌风格的一大转向期

公元759年秋,杜诗由雅入俗,开始了其注重陈叙时政向关注地域山川民俗和个体内心情感的诗风转向。入秦前,杜诗内容多“高、大、雄、奇”的意象描绘和壮志满怀的情感表达,如“雄姿逸态何崷崒,顾影骄嘶自矜宠”(《骢马行》)“斗上捩孤影,嗷啸来九天”(《义鹘行》)等诗,入秦后,则转入“微、弱、细、碎”和忧愤慨叹。以《秦州杂诗》和十四首咏物诗①指《初月》《天河》《归燕》《促织》《萤火》《蒹葭》《苦竹》《除架》《废畦》《秋笛》《空囊》《病马》《番剑》《铜瓶》,也有学者将《夕烽》《捣衣》两首诗纳入,而将杜甫秦州咏物诗作十六首考虑者。此处笔者以刘雁翔《杜甫秦州诗别解》的划分为据。为例,这一转向尤为明显。在《秦州杂诗》中,多见对古秦州风土民情的描写。胡笳、胡舞、胡儿、羌童、羌笛、羌妇、宛马、帐篷等具有少数民族特征的物象在诗中频频出现,反映了古秦州汉、胡、羌、氐、戎等民族之间使者往来、军事战争、杂居相处的社会交往,外来游牧文化与本地农耕文化摩擦交融的地域风俗。在咏物诗中,多是对古秦州自然风物的描绘。钟伯敬先生说:“少陵如《苦竹》《蒹葭》《胡马》《病马》《孤雁》《促织》《萤火》《归雁》《鹦鹉》……诸诗,有赞羡者,有悲悯者,有痛惜者,有怀思者,有慰藉者,有嗔怪者……有用我语诘问者,有代彼语对答者;蠢者灵,细者巨,恒者奇,默者辨,咏物至此,神佛圣贤帝王豪杰具此难着手矣。”[23]262如此连章式出现的咏物组诗,在杜甫诗歌创作生涯中并不常见,且所咏之物皆为秦州之地日常频见物象,从花鸟虫兽到生活器具再到天文夜空的视线转移,杜甫将自己流寓秦州的羁旅之悲、思乡之感、生活之苦、悯民之情等琐碎细腻的情感阐发了出来。

《杜诗言志》称:“老杜生平诗,自去华适秦以后为之一变。”[24]87这一“变”不止在于诗歌内容的世俗化,还在于诗歌体裁的近体化,这种“近体化”表现为诗体风格的五律转向和诗篇形式的组诗转向。入秦前,杜甫的诗歌体裁以反映时事的古体诗为主,格律不作讲究,用韵、篇幅不受限制,创作上有很大的自由度,个体情感更容易借助外物而得到宣泄。入秦后,杜甫的诗歌创作倾向于对仗工整、言辞考究的五言格律诗。王嗣奭有言:“杜公胸有抑郁不平之气,而因以拗语①拗语,即拗体,通常律诗都有明确的平仄规定,而不按常规有意变换平仄顺序者称为“拗体”。发之。”[25]245如“久客得无泪,放妻难及晨”(《促织》)“体弱春甲早,丛长夜露多”(《蒹葭》),平仄句法上的严谨使得诗人的情感表达趋于深沉内敛,也影射出诗人冷静理性的性格变化。杜甫将古秦州的自然风物、乡野民俗、社会动态与游历秦州的心理感受都以布局规整、排比列式的五律组诗的形式进行呈现,各诗之间既完整独立,又密切相关,极大地丰富了诗歌表现力。可以说,杜甫对五律组诗的娴熟运用和通变创新在寓居秦州时期达到了较高水平,形成了其独具个性的诗歌语言技巧。

三、杜甫对今天水地域文化之惠

天水地处古丝路东段线,属于陇东南地区,邻关中、接秦岭,境内古迹众多、遗址丰富,伏羲文化、大地湾文化、石窟文化、三国文化、秦早期文化多元融合,兼收并蓄,共同构成了独具特色的天水历史文化群像,而杜甫的秦州之行无疑又给天水的人文底蕴增添了浓墨重彩的一笔。如果说前述五大文化赋予了今天水以历史的“厚度”,那么杜甫的到来则赋予了今天水地域文化以人文的“宽度”。这一人文“宽度”主要表现在杜甫及其秦州诗对当下天水文人的创作与天水城市建设的影响上。

(一)杜甫秦州诗是今天水文人创作的重要引导

去华西行的杜甫,在艰难孤苦的寓秦岁月中,一步步地深入民间,从乡土生活中汲取素材,创作了大量的具有人民性的诗歌作品。如《佳人》《送人从军》《捣衣》《寓目》等,反映了安史之乱中的秦州百姓饱受亲人流离、贫困潦倒的苦难社会现实。反观当下天水文人的诗歌创作,其受杜甫秦州诗的启发迹象较为明显。在古体诗上,以霍松林、董晴野、张举鹏为代表,他们都是杜甫律诗的执着追随者,又是地地道道的本土学人,在诗歌韵脚和对仗方面自然靠近杜诗。笔者在名为“秦源游子”的博客中看到已故董晴野先生《故乡庚子食堂》一诗:“丰年依旧也无粮,逢人倒处说食堂。柜里银簪皆掠去,缸中粟粒尽搜光。一瓢菜饭清如水,半罐榆羹冷于霜。丰户三年禁举火,无分老幼尽罹殃。”就是受杜甫平民诗风的影响而作的反映天水百姓生活的诗歌,其中颔颈两联“柜里”、“缸中”、“一瓢”“半罐”对仗工整,四联尾句均押“ang”韵,律诗的诗体特色极为鲜明。在新诗上,以王若冰、周舟、雪潇为代表,他们致力于对天水地域文化的宣传和对新诗的探索,在诗歌的构境上也伴有杜甫秦州诗风的影子。如:“为什么?谁的手?将我悄悄弄醒/更遥远的地方,花草芬芳,大海向梦境敞开/只有黑暗如岩石垒起,围坐一盏孤独的灯”[26]这是王若冰《即将飞临的大鸟》里的片段,可以看出诗人运用现实主义的写作手法对个体命运的审视和对思想真谛的执着追寻。他们在日常生活和自我人生的解读中,建构着与诗圣杜甫的精神联系。

如果说上述天水文人的创作志趣是受了杜甫“目及下尘”的平民化诗风的引导,那么今天水文人的艺术自觉则是受了杜甫在地化创作的激发。困顿艰辛的秦州生活并没有束缚诗人游历的脚步,短短三个多月,杜甫几乎遍览古秦州山河,大到南郭寺、麦积山等高山别寺,小到促织、苦竹等花草蝇虫,通通都被诗人记录下来,成了杜甫秦州诗的重要素材,也成了今天水诗人诗歌创作的参照标杆。尤其是国学大师霍松林先生的作品,深得杜诗精髓,如对天水凤凰山的题咏:“寂寞千年金凤凰,而今展翅待飞翔。好凭百万愚公力,换得全身锦绣妆。”[27]就是当下天水文人在地化创作的代表作品。青年诗人李继宗的《空巢》:“树木之上留下它们放弃的谷粒,半棵玉米和几支荡荡的花翎。/树木不高,/对接着半截矮墙。/叶子完全脱尽了。/就裸出一个粗陋的雀巢。……这里——/曾经住着一双父母/和一群劳动者的儿女。/现在它像一只老迈不堪的时钟——/当我们出门在外/并且独自注意到它,我感到了/广阔时间对我无情的杀伐。”[28]诗人以个体经验感知着时间流逝带给自我与家园的恐慌,通过“玉米”“雀巢”等意象书写,表现出强烈的忧患意识与家园情感。同样受地域文化观照而写作的还有周舟《渭南旧事》、雪潇的《大地之湾》。作为本土文人,他们在杜甫秦州诗的感召下抒发着对家乡自然地理的深厚情愫。

(二)杜甫秦州行是天水城市建设的文化名片

随着城市化建设的步步推进,各城市之间以地缘、交通、建筑文明为主的硬实力的竞争渐趋放缓,而以形象传播、城市文化为中心的软实力的竞争已愈发激烈,杜甫及其秦州诗自然而然成为天水对外宣传的文化名片。

清代杜诗接受者宋琬曾言,“夫陇山以西,天下之僻壤也。山川荒陋,冠盖罕臻,荐绅之士,自非官于其地者,莫不信宿而去,驱其车惟恐不速。自先生客秦以来,而后风俗景物每每见称于篇什。”[29]286正如他所说,古时天水恶劣的自然环境使得自身对于外界的吸引力长期不足,城市知名度持续偏低,杜甫的秦州之行与秦州诗的流传,无疑为这座陇右边城注入了诗歌文化元素,起到了城市推介的作用。杜甫自入秦以来,游历了秦州名山大川,如南郭寺、太平寺、麦积山,所到之处都有诗作题咏流传。更为幸运的是,诗人的到来让天水这些原本不为人知的乡野僻村,如东柯谷、东楼、西枝村等诗人曾寻访卜居之所,也声名大噪,成为现今天水城市旅游的新的人文景观。南郭杜甫祠堂、东柯杜甫草堂更是作为杜甫寓居天水的纪念遗迹和天水地域文化宣介和推广的资源,吸引着国内外的游客及研究者前来观光览胜,追寻诗圣遗踪。文化旅游资源的发掘必然会带来经济建设的发展,依靠得天独厚的自然风光和人文遗迹,天水城市发展已逐渐显现出软实力的强大提振作用。此外,杜甫秦州系列诗也作为重要读本进入学校课程教育和杜诗研究者的视野之中,为代代学童和学者所学习借鉴,扩展了天水作为“陇上历史文化名城”的城市内涵。

综上,通过对杜甫秦州诗与秦州地域文化之间关系的分析,不难发现,二者之间在过程上存在“给予”与“回馈”的互惠关系,在结果上存在以杜甫秦州诗、秦州地域文化为共生单元,以“一体化共生”“对称互惠共生”为共生模式,以杜甫流寓秦州、天水城市建设为共生环境的长期稳定、互利协调的和合共生关系。这种互惠与共生的关系自杜甫流寓秦州始就已产生并绵延至今,成为天水城市文化的重要元素。由于笔者能力有限,对杜甫秦州诗与秦州地域文化互惠关系的研究尚不够全面,只是就笔者浅见梳理出了其中较为突出的部分,期待未来进行更为深入的探讨。