古代晚期的红海贸易

2020-08-04韩雪飞

韩雪飞

(中山大学 历史学系,广州 珠海 510275)

西方对于古代和中世纪之间的这段历史时期的研究,是从爱德华·吉本的《罗马帝国衰亡史》开始的①。这部著作,关注罗马帝国在安东尼王朝的极盛到1453年最终衰亡的历史变迁。古代晚期作为历史衰退阶段的观点,在彼得·布朗的《古代晚期的世界》中被再次提及②。在这之后,古代晚期作为持续与转变共存的历史时期,被学者们所广泛接受。这个术语使得人们将兴趣重新转向古代晚期的研究,进而,有关古代晚期的数十处考古遗址被认定为古代晚期阶段而得以研究。除此之外,罗马帝国末期丰富的文献被重新研究,新的文献陆续出版。四十多年来的最新发现,重新塑造了我们对于更大范围古代晚期历史的理解,并且扩展了学界对古代和中世纪的认知。

传统观点认为,随着萨珊波斯与阿克苏姆主导了这一贸易,而君士坦丁堡被匈奴所威胁,埃及被游牧民族所袭扰,罗马与远东地区的贸易在4世纪以后就被阻断了。但最新的研究成果却在很大程度上将这种论断颠覆了。古代晚期的东方贸易,特别是帝国东部,在罗马人及其邻居的努力下变得更加广阔和独特,并且在拜占庭世界的交换网络中亦是如此。货物并不再通过丝绸之路,而是必然地通过海上路线,通过印度洋与红海连接着印度与埃及。

罗马帝国的红海贸易并不是一个新的题目,许多文章与书籍都已经提到了罗马对印度的贸易。但并没有专著对古代晚期红海贸易的发展有过系统性的论述:麦克拉夫林(R.McLaughlin)对于红海有最新的论述,但并没有覆盖到古代晚期。③相反的是,帕沃(T.Power)的《从拜占庭到哈里发时代的红海》提供了大量古代晚期红海的内在分析④,但是并没有叙述3—4世纪之间贸易模式转变的过渡阶段。这个时段对于我们理解红海贸易是如何在3世纪危机之后重建的非常重要。进而,帕沃的专著基本上没有关注到红海周围以及伊斯兰的出现,继而也就没有指出红海贸易在更广的欧亚世界中的地位所在。

除了这些专著以外,对于古代晚期红海贸易的理解,也随着在这些地区考古发现的进行而变得越来越重要。这些发掘最为重要的就是贝莱尼克古代遗址的发掘,由赛德博瑟姆(S.E.Sidebotham)与文德里奇(W.Z.Windrich)在 1995—2003与 2009—2010年进行的。他们的考古报告⑤,与凯柏思(R.T.J.Cappers)的考古生物学研究⑥,以及赛德博瑟姆在2011年有关于贝莱尼克的专著⑦,很大程度上提高了我们对于这个古代红海港口以及在罗马帝国范围内的胡椒流动的认识。除此之外,皮考克(D.Peacock)与布鲁(L.Blue)在米奥斯·霍尔莫斯与阿杜里斯古代城址的考古工作证实,古代晚期的红海与罗马之间也是存在着货物贸易交换的。⑧帕克(S.T.Parker)在罗马时代的阿卡巴(Aqaba)开展考古发掘⑨,这里是古代晚期的艾拉港,红海北部两个“触角”的右侧。艾拉港的考古工作自从1994年开始,相关报告仍然在出版阶段,是追溯古代艾拉港口历史的重要资料,也追溯了古代约旦河谷的贸易网络。

研究古代晚期红海贸易最为重要的文献,莫过于科斯马斯的《基督教风土记》。除此之外,最新法文版翻译的《圣阿莱萨斯传》(The Martyrdom of Arethas)对于了解6世纪红海南部的历史发展提供了参照⑩。

本文力图叙述2世纪中期到6世纪中期的红海贸易,通过将印度—罗马贸易的最新研究成果与在红海及附近的最新考古成果相互结合,来检验红海贸易是如何与3世纪危机共同作用,并且如何在古代晚期进一步演化的。另外,本文将会分析,红海贸易是如何影响罗马财政,进而影响到了罗马政府对其邻国的政策,以及红海走廊在拜占庭与萨珊波斯之间所扮演的角色。

一、法老时代、托勒密、帝国初期的红海贸易

通过红海走廊的贸易,把埃及与阿拉伯南部、东非与远东地区连接了起来,为罗马帝国带来了巨大的财富。这样的财富促进了东地中海的经济发展。而在古代晚期,君士坦丁堡的帝国征服是如何保证红海贸易的安全和持续的,是否有任何的帝国政策直接指导着罗马在红海地区的存在?追溯3世纪以前的红海贸易是十分必要的。

红海商业史可以追溯到法老时代。从第五王朝起,阿拉伯的香料对于埃及的宗教活动就已经很重要了,所以埃及就开始了向海外寻找香料的活动。保证来自于蓬特的物品供应使得法老直接投资到红海南部的贸易。在第十一王朝,法老的使者到达了索马里北部。埃及在红海沿岸兴建港口并且统治阶层资助对于这些遥远地区的远征。⑪埃及在公元前6世纪被波斯所占领,继而形成了波斯帝国最西端的领土。大流士一世,从公元前522年到公元前486年,疏浚了中王朝辛奴赛尔特三世最初连接尼罗河与红海的运河(以下简称“尼红运河”)。通过这条运河,大流士发动了一次环绕了阿拉伯半岛的远征,并且利用海路连接了帝国的两端。⑫这件旨在开通埃及到印度的初步尝试为稍后罗马人的贸易奠定了基础。除了这些努力,当时红海的贸易基本上都是以区域性的。

到了希腊化时代,塞琉古从印度河谷获得了战象。这些战象在战场上是骇人的利器,托勒密无法战胜,继而也就寻求自己的大象资源。他们转向红海,发现在今天的埃塞俄比亚南部地区,非洲象的资源非常丰富。托勒密对于红海贸易有着一定的归属感并且沿着红海沿岸开始兴建港口,这样来自东非的大象得以进入亚历山大里亚。大象从新的贝莱尼斯港进入埃及,并且穿过东部沙漠到达尼罗河的阿波罗诺波利斯·麦格纳城(Apollonopolis Magna)。这个港口以及穿越东部沙漠到达尼罗河谷的道路形成了罗马在埃及最初3个世纪红海贸易的基础(以下简称“尼红商道”)。终托勒密一朝,红海贸易变得不再那么局限于区域,而希腊商人垄断了红海地区与埃塞俄比亚与阿拉伯南部的贸易。

尽管红海贸易随着托勒密二世的猎象活动以及印度洋季风的发现获得了长足的发展,但是其并不像在罗马统治之下有如此巨大的规模。托勒密王国下的经济模式并不是一个自由的贸易市场,而是政府控制着所有的东方奢侈品。有基于此,托勒密的贸易很少能够越过亚丁湾。印度的货物只能通过印度与阿拉伯的商人把货带到亚丁来获得它们。《红海周航记》与斯特拉波提到了亚丁在托勒密时代的重要性:

繁荣的阿拉伯,在更早时期充分成熟发展的城市,被称为繁荣的(欧代梦),自从来自于印度的舰船并不继续到达埃及,并且从埃及来的船舶并不敢继续航行的更远,而只是这样,曾经接受双方的货物。⑬

奥古斯都于公元前30年将埃及纳入到帝国版图。伴随着“罗马和平”的到来,1世纪的红海贸易作为帝国直航远东的重要通道也蓬勃发展了起来:从地中海所有的地区的货物,特别是葡萄酒,北非的鱼酱以及铸币厂的硬币,都会被运输到亚历山大里亚。这些货物都会被放在河道的驳船中,向南650公里航行到科普托斯。从那里货物用商队运输,穿越东部沙漠,到达米奥斯·霍尔莫斯或者贝莱尼斯。为了沿着一条被保护的道路穿越东部沙漠,商人需要缴纳特殊的税款。这条到霍尔莫斯180公里的道路是更短的,只要6天就可以到达。而到贝莱尼斯的是370公里,需要12天的行程。一旦货物到达这两个港口,它们就会被放到仓库里,等待通关,或者直接转运到等待它们的船上,准备沿着季风出发到印度。⑭

罗马的船离开红海北部是在7月份,是为了赶上吹到亚丁湾的盛行风。这个距离大概有1200公里,大约需要30天。这些船舶将会在阿拉伯或者埃塞俄比亚停泊。许多船舶会在阿拉伯南部,埃塞尔比亚甚至索马里北部来等待印度洋季风开始。直航印度北部的船舶可以使用季风在40天内航行1600公里。其他的船舶从曼德海峡到达泰米尔岛需要2700公里。印度南部成为印度洋贸易发展之后最为经常到达的地区。⑮罗马的船舶来到印度,大概航行了5000公里,70天。包括了在阿拉伯与埃塞交易的时间,这个航程花费了3个月并且船舶会在九月份到达印度。罗马的船会用来交换印度的货物,在印度西海岸的不同港口—巴巴里孔(Barbarikon)、巴里加扎(Barygaza)与穆泽里斯(Muziris)进行交易。罗马的商船有3—5个月来卸货并且在季风再来之前补充给养和货物。船舶满载离开印度在两个月内回到埃及,在次年1—4月之间返回贝莱尼斯与米奥斯·霍尔莫斯港⑯。

当回到罗马帝国边界的时候,有一些税收会被征收。这些外国货物在进入帝国境内时,政府要直接征税。2世纪以后,霍尔莫斯港与贝莱尼斯港当时是被蒙迪斯·贝莱尼斯总督(praefectus montis Berenicidae)管理,后者通过叫做阿拉巴克(arabarch)的代理人来监管进口的货物。阿拉巴克似乎负责搜集从贝莱尼斯道路下来的旅行者的收据。货物进入港口通过不同的税率来征税。这种税收是用来维护东部沙漠道路和驻军的。⑰

图1 印度洋季风图与罗马帝国时期的主要航线,Hense制图,摘自S.E.Sidebotham,Berenike and the Ancient Maritime Spice Route,University of California Press,2011,p.36.

到达科普托斯的货物被政府官方带到特定的仓库内,直到缴税了为止。这样做旨在将所有的货物在到达亚历山大里亚之前都已经被征收四分之一税(tetarte)。一旦税收征收完成,这些有价值的货物就会交给主人并且允许在帝国境内自由流通。所有在埃及的东方货物的不同税赋与收据都是为了控制人员的流动,并且保证地方、行省与帝国政府都在不同程度上受益于红海贸易。⑱

二、转折时期的红海贸易——2世纪下半叶到3世纪

红海贸易在2世纪中期开始发生了变化,在很多方面昭示着古代晚期红海贸易模式的到来。根据米奥斯·霍尔莫斯以及贝莱尼斯的考古材料,以及东部沙漠的尼红商道在2世纪60年代以来的贸易规模都出现了下降。红海贸易的规模依然很大,只是在3世纪的衰落是一种渐进的过程。具体来看,首先最主要的变化是在图拉真统治时期皇帝决定重新开凿尼红运河。这条运河稍后被命名为图拉真运河。第二件在基础设施发生的变化是在哈德良统治时期:皇帝于130年建立了安提诺波利斯城之后,哈德良命令修建新哈德良驰道(Via Nova Hadriana)。把这座位于尼罗河谷的新城市与红海北部的米奥斯·霍尔莫斯相连。而哈德良驰道建造的目的应该是把红海贸易的财富输送到这座新的城市。哈德良驰道与图拉真运河都把埃及内部的道路系统进行了分流,大宗货物开始向北经过运河,而陆地的花费就可以避免了。而新哈德良驰道取代了一些经过科普托斯的交通,只是这种安排对于国际运输又显得没有必要。在2世纪,传统的霍尔莫斯到科普托斯道路依然是贸易的主要通道,图拉真运河与克里斯马最终取代了霍尔莫斯,但是这种状况直到4世纪左右才得以实现。除了在埃及内部更多的道路选择,红海贸易在2世纪中期开始减少,这种衰减却伴随着帕尔米拉在2世纪丝绸之路贸易达到了鼎盛⑲。

还有其他原因造成了2世纪中期贸易规模的下降:在165年,一场大规模的瘟疫袭击了罗马帝国,乃至中国。这场瘟疫起源于中亚,安东尼瘟疫很有可能也是通过红海到达帝国的。疾病随着与东方贸易的道路沿着欧亚大陆大肆传播。估计罗马帝国有10%—14%的人口丧生。埃及也受到了很大的影响,毕竟这里与东方的联系密切,及其特殊的国际化的地位。这场瘟疫从165年持续到了180年,继而对红海贸易有着灾难性的影响,埃及地区人口下降了,税赋的压力转移到了更少的人身上,但是这些人却不能够有更多的产出。许多埃及人,离开他们在尼罗河两岸的村庄并且变成了匪盗。穿越红海有价值的货物成为了它们最好的靶子。这种情况并不仅仅影响了农业埃及的税收,也影响到了在亚历山大里亚征收的贸易税。为了解决这样的问题,东部沙漠的道路加强了驻军并且商人开始雇佣更多的护卫来保护他们的商队。红海贸易开支越来越大使得参与到贸易的人越来越少。

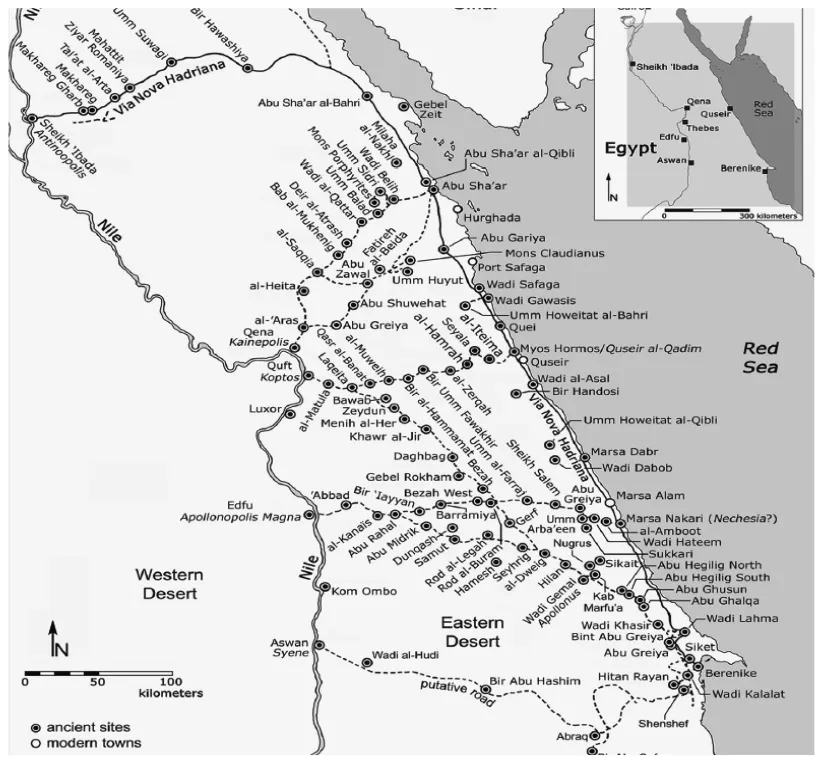

图2 罗马帝国时期的东部沙漠道路与驻军,实心点为古代遗址,白色点为现代城镇。有删节,Hense制图,摘自S.E.Sidebotham,Berenike and the Ancient Maritime Spice Route,University of California Press,2011,p.88.

总体而言,3世纪对于帝国是一个动荡的时期,帝国不再是铁板一块,直到戴克里先重新执政为止。这一时期的帝国税收断断续续,货币系统基本崩溃。除此之外,罗马帝国开始分裂。3世纪危机在帝国的不同区域影响是不同的,边界行省变得更加军事化,也就成为军事皇帝关注的地区。相反的是,内陆行省税赋更重,并且被忽略了,也就进一步地衰落。除此之外,随着内战的爆发,行省被不同的皇帝所统治,代表着不同的法统,进一步地分裂着帝国。

2世纪下半叶红海贸易的渐进式衰退在3世纪经历了断崖式的下跌,考古和文献上都有所反映:贝莱尼斯与米奥斯·霍尔莫斯在3世纪都没有货物出土,而且,3世纪也缺乏在印度的罗马货物与钱币,表明这一时期的贸易网络近乎消失。帝国内部的动乱遍布全境,影响到了大部分的贸易活动。此外,游牧的不来米人从东部沙漠罗马边界的南部开始劫掠埃及南部大部分地区,使得尼红商道动荡不安。268—270年在科普托斯骚乱使得红海贸易在埃及南部的基础设施全部瘫痪。

布来米人在3世纪成为帝国在上埃及的主要威胁。在3世纪80年代,《罗马皇帝传》提到了不来米人占据了托勒密城和贸易城市科普托斯。⑳左西莫斯的记载提供了一个更加详细的记载,尽管对于这些事实的叙述并不准确。他说托勒密城的人们都进行了叛乱,加上了不来米人的入侵占领了科普托斯。佐西默斯的叙述更加的具有诱惑力,他总结道帝国的内部问题与游牧民族的侵略是当时上埃及局势不稳定的两个因素。㉑而前者是有诸多不准确的,而且佐西默斯是在好几个世纪之后才记录了这些事情。罗马人是可以重新夺回这两座城市的,这种埃及南部动乱的状态在在90年代的其他时间继续了下去,直到皇帝亲自来解决。㉒

297年,卢西乌斯·多米提乌斯·图密善努斯(Lucius Domitius Domitianus)宣称自己为皇帝,并且建立了对于埃及的控制。这次叛乱影响了很多城市,包括了托勒密与科普托斯,后者在20年前刚刚重新回到罗马帝国的怀抱。继而,这场起义又蔓延到了亚历山大里亚。戴克里先不得不直接从叙利亚到达埃及。他包围了亚历山大里亚并且摧毁了科普托斯与托勒密。亚历山大利亚被占领了8个月之久。这场暴乱对红海贸易有很大的影响。科普托斯的毁灭与亚历山大里亚被围的部分摧毁了尼罗河谷与红海之间的联系。

三、古代晚期红海贸易的复兴——戴克里先与君士坦丁

戴克里先进驻亚历山大里亚,虽然不可避免地带来了秩序的调整,但也结束了埃及长达40多年的动荡。红海贸易在4世纪出现了复兴。这很大程度上归因于戴克里先在实行四帝共治(tetrarchy)下的军事成就,还有其主持的经济改革。戴克里先重新整合与稳定了帝国秩序,促进了从地中海的贸易发展。他也重新整合了埃及与西奈地区,造就了红海贸易的积极变化。

首先,戴克里先对货币系统进行了改革,进一步发展了奥勒留的体制,是影响到红海贸易最为重要的变革:戴克里先简化了罗马的货币系统,并重新塑造了帝国信誉。他在286年将奥里斯金币从60磅改为1磅。然后在292年,他进一步重新确立了银本位货币。这种新硬币被称为阿根图斯(argentus),填补了日常使用的铜币与更稀有的金币之间的空白。这种新的金银币回到了2世纪帝国两套标准货币系统的局面。最后,在301年,一种叫做努穆斯(nummus)的新铜币位帝国全体公民重新带回稳定的货币体系中。这些货币广泛分布并且在帝国各地的铸币厂都能够找到,说明帝国全境的货物都能够再次来到亚历山大里亚和红海港口了。

其次,戴克里先大刀阔斧地改组在3世纪出现动乱的埃及。这些改革改变了红海贸易的路线并且诠释了未来戴克里先对红海贸易的政策。戴克里先的改革旨在促进农业生产和提高埃及富裕地区的征税。就如同他在帝国其他地区的政策一样,他将埃及分割成2—3个行省。这种分割在4世纪的时候继续进行。戴克里先重新关注了红海贸易的终点——西奈半岛两侧的艾拉和克里斯马的红海北部港口。在298年,戴克里先把埃及的南部边界调整为菲来,使得原来的尼红商道丧失了罗马的直接控制。㉓结果是,在贝莱尼斯继续参与的红海贸易很大程度上是东部沙漠与尼罗河河谷南部的民族,而不再是罗马人了。北部的艾拉港与克里斯马与罗马帝国的直接控制更近,而且没有直接暴露到外部势力的威胁之下。为了保障这些港口的安全,戴克里先把第十福莱顿西斯军团(legio X Fretensis)部署到了艾拉港作为其重建统治秩序的一部分。㉔这种军事部署说明戴克里先意识到了,他想要把贸易重新塑造成2世纪早期那样的规模,但是这种部署是在四帝共治框架下的新安排。重新部署军团的直接目的不是要恢复贸易,而是旨在建立新的统治秩序。

戴克里先的改革被君士坦丁所继承和发展,他将戴克里先的改革做了一些调整,但是保留了大部分的举措。君士坦丁在306年执政,但他的大部分改革措施是在324年以后实施的。四帝共治出现的问题使得君士坦丁没有大规模改变红海贸易的路线。他继续鼓励使用北方港口,除此之外,有两项君士坦丁的改革影响到了红海贸易。即货币改革,特别是金银币,还有接受基督教的问题。309年,君士坦丁采用了新的货币——索利德金币(solidus),这是4世纪影响最为深远的改革。金币的币值直到10世纪都依然保持稳定。而金币的重量本身,只是把戴克里先的奥里斯金币从6克减为4.5克。这种新的金币非常的成功,因为它总是追求很高的纯度,而且容易生产。除此之外,君士坦丁想要把这种金币扩展到更广的范围。如同尤西比乌斯所说的,他把在帝国东部神庙中找到的黄金很大程度上都熔化了。㉕索利德金币的成功很快把银币退出了流通,只是留下了小的铜币。金币的稳定性允许铜币在规格和价值上下浮动,避免整个经济陷入混乱。

君士坦丁时代促进红海贸易大规模发展的是由于经济上的变化,但是这种变化更多是基于宗教上的新外交联系:君士坦丁在帝国内对于基督教的容忍,以313年的《米兰敕令》所充分体现出来。这标志着首次把基督教带到了罗马政治的最前台。大约在同时,基督教来到了红海南岸的阿克苏姆。阿克苏姆的皈依是因为亚历山大里亚一位叫福禄门提乌斯(Frumentius)的传教士。稍后,在皇帝的命令之下,他以主教的身份回到了阿克苏姆。统治了很长时间的艾扎那(Ezana)在大约340年左右皈依。㉖在阿克苏姆的传教活动很大程度上被君士坦丁和君士坦提乌斯以一种寻找盟友的方式继续贯彻了下去。国王皈依了基督教,君士坦丁堡与阿克苏姆之间日益巩固的同盟关系可以从阿克苏姆也接受了君士坦丁发行的金币等观察出来。㉗

在帝国政府对于红海贸易的政策方面,首先是东方货物进口税率的下降:在4世纪20—30年代的某个时期,传统设定为25%的税率,降为12.5%。新的税率称作八分之一税(octava),这个税率首先在《提奥多西法典》(Codex Theodosianus)于 366年铭文中写出。尽管没有明确的说明,这个税率应该是在很短的时间内改变的,应该是在297年以后,并且在戴克里先在305年统治时期结束之前改变的,无论如何它在366年成为了成文法令。在《提奥多西法典》当中,提到了两次八分之一税:

“没有任何人可以在缴纳进口税的时候有任何的减免,但是所有希望做这项生意的人,都需要支付给海关八分之一税,军人经商亦是如此。

进口税,即八分之一税的征收人,需要从那些忠实的外国人手中来征收,他们的货物需要从其产地运过来。但是对于他们出口到自己国家的任何产品(如罗马的商品),并且只有在法律允许的情况下,他们可以带着这些货物免税离开。”㉘

第一个条款是在366年,而第二条是在381年颁布的。这些条文对于东部贸易的处理上很有深意:第一条关注于所有参与这样的贸易的人需要缴税。特别提到了参与国际贸易的军事人员,应该是针对参与红海的重要港口——艾拉港的福莱顿西斯第十军团(legio X fretensis)。位于东方贸易中心的位置给予他们容易参与到海上贸易的便利。第二条法律表明罗马政府意在与外国发展贸易。相应的参与方也需要支付八分之一税,但是罗马的货物在外国是可以免税自由贸易的。外国商人可以进口罗马货物在外国获得更好的利益,将会鼓励他们把东方的产品带到罗马的港口来换取相对便宜的罗马产品。

第二份表明罗马政府在红海贸易参与的材料是一份德孔(deacon)的彼得(Peter)对于4世纪克里斯马的描述。他的描述似乎是可信的,并且加深了我们对于《法案》的理解。他说:

“被称为行政官(logothete)的机构在那里有分支,每年在皇帝的命令下出使印度”。㉙

这表明,罗马皇帝本人认为这种贸易是值得维系的。在艾拉都有一个类似的机构用来收税。

3世纪末到4世纪初对于罗马世界而言,变化是全方位的。4世纪的皇帝改革对于3世纪危机中帝国的脆弱之处都予以了回应。但是他们的改革措施仍然是沿用“祖宗之法”,没有触及制度根本。戴克里先时代的埃及,在很大程度上可以与奥古斯都时期相媲美:在战争之后,基础设施重新修建,生产力也有所上升。红海的贸易模式也发生了转变。而尼红商道与红海贸易北移的趋势自2世纪中期开始。罗马帝国的政策在4世纪重新修正了红海贸易,某种程度上延续了这种趋势,但又不得不管控新埃及北部的政治局势。结果,罗马政府降低了东方货物的税率,并且更加地审慎地维系红海贸易,旨在维持前3个世纪的自由市场,使之引入新的古代晚期的世界。

四、5世纪的红海贸易——和平发展与国际形势的变化

对于红海贸易而言,5世纪显得平淡无奇:这一时期的文献材料较为有限。除此之外,考古方面也并没有什么特殊的。所有活跃的港口表明,红海贸易在4世纪初已经重新激活了,并且在5世纪继续发展。除此之外,没有任何证据表明5世纪的皇帝有任何额外的措施。相反的是,在帝国外部的红海贸易沿线各国出现了很多变化,特别是阿拉伯南部与阿克苏姆。

除此之外,5世纪后,萨珊波斯发生了变化:4世纪沙普尔二世统治时期,以向罗马的进攻为特点,引起了诸多的战争与冲突。最后,丝绸之路在罗马这里出现了中断。除此之外,萨珊波斯还控制了波斯湾,终沙普尔二世一朝,其所有东方贸易的利润都被用来对罗马的战争上了。㉚因此,4世纪的红海贸易对于罗马是军事和经济的双重优先方向。

罗马与萨珊之间的对峙状态在5世纪出现了某种程度上的缓和,随着沙普尔二世的继承者即位,408—409年,两个帝国签订了合约,使贸易两方均得以受益。这个合约允许罗马帝国的货物可以在波斯贸易,而相应的东方货物也可以在罗马领土贸易,使得东方的货物可以通过萨珊波斯与红海来到罗马。㉛红海贸易继续成为对于罗马帝国优先的贸易通道,它也把希木叶尔与阿克苏姆与罗马连接起来。但是,红海距离君士坦丁堡距离较远,同时北方匈奴的威胁日益增强。此时的拜占庭帝国却对红海没有4世纪那么强烈的兴趣。

与此同时,在罗马南部边界以南,在阿克苏姆与希木叶尔王国,宗教在一定程度上发生了变化。在5世纪中期以前,阿克苏姆已经非常紧密地与拜占庭帝国通过基督教紧密相连了。这种情况在451年以后发生了变化,阿克苏姆人还保留在性论派(miaphysite)的旗帜下,继而在宗教上远离了君士坦丁堡。性论派基督教与东部行省的叙利亚与巴勒斯坦在语言与文化上更加接近阿克苏姆。

除了君士坦丁堡与阿克苏姆在宗教上的分离,两者之间仍然是紧密的同盟,并且渴望在共同的敌人—希木叶尔和萨珊波斯的基础上共同面对威胁。宗教之间的分歧并不影响阿克苏姆与君士坦丁堡之间的政治军事关系,阿克苏姆与巴勒斯坦行省之间的宗教统一很大程度上是基于两个地区之间紧密的商贸联系,因为艾拉港时巴勒斯坦的重要港口。但是宗教并不主导在红海地区的贸易模式。反而贸易网络帮助了宗教和文化的传播。与此同时,随着阿克苏姆通过控制了埃塞俄比亚大部分,还有尼罗河谷南部的麦若埃(Meroe),基督教开始进入到希木叶尔,并且不断传播。

随着阿克苏姆的形势发生了变化,红海另一端的希木叶尔也发生了变化。从380年开始,希木叶尔开始了基于犹太教的一神制改革,从而改变传统宗教的影响。宗教的选择与政治的分裂同时出现,旨在将希木叶尔与阿克苏姆,罗马和萨珊之间联系起来。随着希木叶尔新宗教的巩固,王国的领土快速地扩张,通过直接的征服,以及间接的客邦,亦或是同盟,在5世纪控制了今天的沙特和也门的大部分地区。㉜在468年以后,尽管还有少量的罗马机构与商人存在,希木叶尔表现得更加犹太化。5世纪,性论派的基督教团体在阿拉伯南部发展了起来,使得阿克苏姆与希木叶尔之间的互惠关系发展了起来。这是阿克苏姆基督教的普遍性与希木叶尔少数共同发酵的结果。

5世纪对红海贸易最为重要的影响是阿拉伯人占领了尤塔贝(Iotabe)。尤托贝港位于艾拉港略偏南的位置,具体位置还没有确定,是一处自治的实体。拜占庭帝国在这里设置了收税的海关。这里征收来自于红海南部的税收,因而这里居住者少量的罗马商人和机构,主要军民为犹太人。

这个岛屿的自治属性使其对外部威胁的应对能力特别脆弱,并没有军事驻军来保护它。473年,一位阿拉伯的酋长——阿莫尔塞斯带走了这里的税收和罗马重要的财政来源,直到25年后阿纳斯塔修斯上台以后,这个岛屿才回到了罗马的怀抱。㉝

一般而言,重新夺岛的军事行动除了有一位像总督或者甚至是皇帝亲自的指挥是很难开展的。之所以25年后才夺回来是因为这里并没有得到帝国足够的重视,而且当时帝国与萨珊的关系比较融洽,帝国的注意力都在其他地区。除此之外,福莱顿西斯第十军团,原来被戴里克先部署在艾拉,逐渐被阿拉伯人高卢族的同盟者(foederati)所代替,这些人传统意义上只是守卫部队。因此,直接的军事行动需要等到一支罗马军队被带到这片地区。尤托贝在498年重新被夺了回来,因为君士坦丁堡与红海之间的政治形势发生了变化。

五、古代晚期红海贸易的晚霞——从阿纳斯塔修斯到查士丁尼

阿纳斯塔修斯在491年即位,他的统治以其卓越的经济与外交政策而被史家称道。拜占庭帝国的经济在阿纳斯塔修斯统治时期,以大量的基础设施建设,更加完备的税收规定以及中低阶层税赋的降低的情况下有了长足发展。除此之外,阿纳斯塔修斯再次进行了货币改革:为了维系索利德金币的稳定性,他引进了努米铜币的标准化形式。努米铜币的质量曾经很差,而且并不经常铸造。这次币制改革便利了日常的商业交换,并且帮助罗马政府带回了金本位的税收系统,被称为(adaeratio),代替了戴克里先时代的分类征收系统(annona)。㉞阿纳斯塔修斯使用了诸多举措,提高了下层民众的经济收入,解放了自3世纪危机以来就陷入沉重债务负担的人。皇帝把帝国税收系统化整为零,可以控制税收压力,并且促进帝国的经济增长。

阿纳斯塔修斯在其统治时期进行了诸多的税制改革,提高了帝国的征税效率,稳定了帝国秩序。他创设了管控征税和保护下层的征税官员机构-vindicex。他也因地制宜地减免了遭受自然灾害或者与波斯战争民众的税赋。尽管这些税收改革被冠以阿纳斯塔修斯之名,他的这些税收改革对于红海贸易的影响也可圈可点:有一项关于改革税收系统的政策便利了红海贸易。

在《提奥多西法典》中提到,一种在君士坦丁时期开始征收的税种—独立行商税(auri lustralis collatio),这个税种是在那些不能从务农当中获得收入,而是在城市中以买卖为生,以及从交易行为当中赚取费用的人。这种税收似乎对于农民而言是公平的,但是对于城市下层人民而言是一个沉重的负担。这种税收的取消在城市和教堂中获得了极大的赞扬。最后阿纳斯塔修斯的声望在498年以后呈指数级别增长。

独立行商税是在八一税之外的,涉及到红海贸易的另外一种每四年征收一次的税种。行商税需要用金银来支付,而且每四年征收的巨大数额使得很多投资海外商业的人破产了,而剩下的人也都不敢再进行投资。阿纳斯塔修斯废除了这项税收,间接地促进了红海贸易的发展。行商税很大程度上影响了东方贸易:除了政府,这项税也涉及到直接进口外国货物的人、那些在地中海作为运输货物的中间商,亦或是那些把东方货物原材料转换成成品的贸易商,结果大幅增加了红海贸易的花费。阿纳斯塔修斯用金本位从私人物品(res privata)征税,获得了更大的财富。

阿纳斯塔修斯在外交方面也是成功的。他对波斯、阿拉伯、阿克苏姆与希木叶尔的政策使得红海贸易继续繁荣下去。随着与波斯的战端在502年开启后,拜占庭皇帝开始采取措施保护重要的红海贸易,因为红海走廊是目前唯一与东方货物的来源。在整个5世纪,阿拉伯前线都很少由军团设防。取而代之的是被阿拉伯的同盟者(foederati)和边防军(limitanei)驻守。巴勒斯坦行省以及红海北部的港口一直都被他们保护,直到502年与阿拉伯的萨利赫条约为止。当这个条约废除了之后,阿纳斯塔修斯需要从新的阿拉伯部落来寻找支持,来维系阿拉伯部落防止其倒向萨珊波斯那边。

阿纳斯塔修斯通过基督教这个政治工具来巩固与阿拉伯腹地部落之间的联盟。这些新的联盟有效地保护了红海贸易的北部港口。随着巴勒斯坦行省巩固了,阿纳斯塔修斯关注与阿克苏姆与希木叶尔巩固友好关系。阿克苏姆已经与罗马人有着紧密的联系并且也通过主要港口阿杜里斯而获利良多。希木叶尔在另一个角度而言却是一个棘手的问题:王国的犹太本质使得其更容易与萨珊波斯,而不是罗马人形成同盟。如果没有希木叶尔的支持,或至少是中立,红海贸易将会很明显地受到威胁,曼德海峡很有可能对罗马所关闭。幸运的是终阿纳斯塔修斯一朝,统治的犹太家族被阿克苏姆的基督教王室所支持。在阿纳斯塔修斯一朝,西尔瓦努斯主教(Bishop Silvanus)被派往希木叶尔,使得这片地区被纳入到了教会。传教工作至少在阿纳斯塔修斯一朝取得了一定的效果,希木叶尔转向了基督教,符合罗马的宗教的利益。历史上来看,无论何时,希木叶尔被基督教所统治的时候都对罗马很友好。相反的是,当王国转向犹太教时,就像在6世纪20年代时,希木叶尔与阿克苏姆和罗马的关系就会衰弱。

最明显的例子是在希木叶尔国王杜·怒瓦斯时期(Dhu Nuwas)。他对于阿克苏姆和基督教在阿拉伯南部的存在是强烈抵制的。他在522年掌权后,他驱逐了所有阿克苏姆的驻军。他也把所有来自于罗马商人的资产都予以没收并且把他们赶出了国境。然后他的注意力集中到了当地的还对阿克苏姆和拜占庭效忠的基督徒。他摧毁了许多教堂,把它们转换为犹太教堂,甚至迫害了大部分的基督教人口。这种宗教暴力在523年的那吉兰(Najran)大屠杀达到了顶峰,最终造成了阿克苏姆与拜占庭之间的军事回应。在《圣奥莱萨斯传》中,记载了阿克苏姆王加勒布号召整个基督教联盟贡献船只入侵希木叶尔的故事:

“很快地就知道了,基督的仆人,艾乐斯巴斯(Elesbaas),聚集了所有的她的王国以及其他国家的12万人,根据我们的主—耶稣基督赐予我们的,来自于罗马、波斯、印度亦或是法拉赛岛的经济和军事支持,60艘船舶,15艘来自于艾拉,20来自于克里斯马,7艘来自于尤托贝,2艘来自于贝莱尼斯,7艘来自于法拉赛,9艘来自于印度。他让他们在一个叫做加巴扎的停泊地落锚,这里依靠阿杜里斯的领土,那个海岸的城市,并且把它们拖上了岸。到了冬天,他第三次下令,铸造了10艘去印度的大船,并且把70艘全副武装。”㉟

除此之外,怒瓦斯转向了萨珊波斯来对抗阿克苏姆与拜占庭。萨珊波斯对于希木叶尔的控制结束了红海贸易的繁荣。

阿纳斯塔修斯的统治标志着拜占庭主动处理外交的时代。传统情况下,罗马政府仍然是一个行动的实体,它很少采取主动的策略,而更多是在问题出现的时候才采取措施。阿纳斯塔修斯也遵循了这个传统,但他开始预见到了问题的出现,并且及时采取了防御措施。这一点从他在红海方面诸多的布置来提前应对萨珊波斯就可以看到:尤托贝的光复还有建立新的阿拉伯联盟来保护罗马在红海的利益。除此之外,在阿拉伯南部培植基督教也进一步在红海贸易变得尤为重要之际,保证了6世纪早期红海走廊的安全。拜占庭对于希木叶尔并没有直接的影响,而且王国距离帝国南部边界距离也很远,阿纳斯塔修斯旨在保证在红海南部罗马商业的存在。这些举措在他统治期间是很成功的,并且为查士丁尼时期的周边关系奠定了基础。正是阿纳斯塔修斯的远见卓识促进了红海贸易的发展,而在那时陆地路线也通畅着。所以当拜占庭与萨珊波斯的冲突加剧时,拜占庭帝国也没有感觉到远东地区货物发生了断绝。

与拜占庭历代皇帝不同的是,查士丁尼密切地介入到红海贸易当中,他把红海贸易看成是一种对抗萨珊波斯之间徘徊不定的手段。除此之外,查士丁尼直接扶持阿拉伯的部落来保护罗马的阿拉伯行省与巴勒斯坦行省,继而也就间接地保护了红海贸易的正常运转。这个政策,没有戴克里先在4世纪的时候那么有效,但是却节省了成本,而且对于6世纪的环境而言更加符合实际。

图3 古代晚期红海走廊与周围主要港口示意图:克里斯马、艾拉、米奥斯·霍尔默斯、阿杜里斯、卡尼、阿波罗格斯,摘自 https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_commerce(2019.10.18)

在查士丁尼时期的罗马帝国内部,丝绸日渐流行开来。这种奢侈的丝织物是财富与能力的象征,并且被君士坦丁堡的上层趋之若鹜。但是,丝绸是从中国来的,完全地控制在萨珊波斯的手中。丝绸贸易对于萨珊波斯是一大笔收入。查士丁尼很清楚限制上层对于丝绸的追求是一很难的,比较现实的选择只能通过红海和阿克苏姆获取丝绸来打破萨珊波斯对于丝绸的垄断。普洛柯比乌斯提到了查士丁尼:

有目的性地与埃塞俄比亚人;[阿克苏姆人],通过从印度来购买丝绸来在罗马人之间销售,可以让他们自身或多很多财富,而使得罗马人只是通过一种方式来获得利润,名义上,他们就不会把钱交给他们的敌人了。㊱

但是皇帝却很大程度上低估了波斯在印度洋到中国的陆地商路强大控制能力。就像普洛柯比乌斯推测的那样,萨珊波斯能够在印度洋买走所有的丝绸来组织阿克苏姆与出口商直接贸易。阿克苏姆仍然能够获得丝绸,但终究是通过萨珊转手的,这样就摧毁了查士丁尼原来的想法。除此之外,阿克苏姆相对于萨珊而言,在丝绸贸易当中地理位置也有先天的不足。萨珊波斯能够直接到达印度,只是因为波斯湾距离更近。除此之外,红海与印度洋有限的盛行风模式意味着阿克苏姆只能在一年中特定的时间内到达印度。也许,查士丁尼坚持了它的政策,但是在阿拉伯南部的政治变化使得罗马对于红海南部强烈的影响力戛然而止了。532年,阿克苏姆的和罗马对于希木叶尔的影响消失了。基督教的掠夺者阿布拉哈(Abraha)控制了希木叶尔,使得王国独立了,将其与希木叶尔与拜占庭之间的关系结束了。这对于拜占庭一件很重要的事件。因为以前希木叶尔的中立可以使得从印度到阿克苏姆的货物能够继续没有阻碍地到达帝国。科斯马斯的著作,反映了6世纪的红海贸易,在查士丁尼统治时期完成,这部专著充满着神学色彩与宗教引用,并且直接使用《圣经》来描述印度洋的民族。除了一些不准确的地方,科斯马斯提供了一些有关于这一时期历史事件的有效信息。最重要的一段是这部书的第11章,强调了罗马货币的能力。科斯马斯提到了一位在今天斯里兰卡的罗马商人所帕特鲁斯。他说:

锡兰国王曾经在一次会见仪式上,接见了一位拜占庭商人所帕特鲁斯和一些波斯商人,接受了他们的朝拜。赐座之后,与之会谈。他询问他们:“你们国家的国势如何?诸事顺遂否?”他们回答说:“国泰民安”。然后再谈话中,国王问道:“你们两个国家的国王哪个更伟大,更有权力。”一位年长的波斯人抢先回答:“我国的国王更有权力,伟大而且富有,而且他是名副其实的王中之王,无所不能。”但是,所帕特鲁斯却保持了沉默。于是,锡兰王问他:“罗马人,难道你就没有什么可说的吗?”他回答道:“陛下,既然他已经讲了那样的话,我还能说什么呢。但是,如果您愿意探其究竟,您这里已经有两个国王。只要您考察一下,您自然知道他们两个哪一位更伟大,更有权力。”锡兰王听到此话之后甚为困惑。说,“你怎么说我这里有两位国王呢?”“当然有”索帕特鲁斯回答,“两位国王的货币——一个是诺米斯马,罗马人的货币,另一个是德拉克马,即另一个国王的货币。陛下只需要检验一下钱币上的头像,自然就知道实情了。”国王查看了一下两种货币,说:“罗马人当然是富裕、有实力、聪明的人民。”于是,他赐予了索帕特鲁斯极大的荣耀,让他骑着大象在城市街道上巡游,以鼓声伴行,十分隆重。㊲

这段长文很大程度上表明了古代晚期红海贸易的本质。它也表明了君士坦丁对于索利德金币金融改革的重要性,以及如何助力了国际贸易。从科斯马斯的专著可以看出,罗马很少直接访问印度次大陆。但是这并不表明科斯马斯本人有没有到达过印度这么远。他的专著充满着对于印度细节的表述,但是这可能是阿克苏姆或者是希木叶尔经常往印度去的人对于印度描述的结合体。除此之外,需要指出的是,对于罗马作家而言,古代晚期的印度更多是用来描述今天的埃塞俄比亚地区。根据科斯马斯的记载,离开贝莱尼斯和米奥斯·霍尔莫斯在2世纪的船舶在古代晚期已经不复存在了。在《红海周航记》当中的远途贸易路线被分成诸多小的航程,每段航程由不同的小船完成(周航)。因此,罗马商船只能够与阿杜里斯的商船进行贸易。而阿杜里斯与印度和萨珊波斯的船舶是唯一穿越印度洋直接到达印度的船。

6世纪是红海贸易陷入拜占庭与萨珊波斯两大帝国纠葛的时期。政治氛围的变化使得进入拜占庭帝国的红海走廊变得更加重要,这就迫使罗马皇帝更加积极地融入到红海贸易当中去,而阿纳斯塔修斯,查斯丁一世,以及查士丁尼都主导了沿着红海走廊的政策。除了帝国与萨珊波斯的战争,6世纪都是充满着宗教暴力,特别是在阿拉伯南部的希木叶尔王国:基督教,犹太教以及最后伊斯兰教都增加了对红海的关注,加上与波斯的战争,使得罗马人开始参与到了这片地区。罗马资助阿克苏姆兴兵希木叶尔,尽管这次入侵并没有促成罗马更大范围地控制阿拉伯半岛,但是它反映了阿布拉哈治下的希木叶尔对罗马运输的重要性。

直到查士丁尼末期,红海贸易已经开始崩溃了。与印度贸易的衰退对于帝国发展而言有很大的负面影响。同2世纪末期人口下降类似,拜占庭帝国与阿克苏姆被查士丁尼瘟疫一次性夺走了最多30%的人口。这次瘟疫发源于红海的某个地方,并且影响到了阿克苏姆、希木叶尔、还有埃及和巴勒斯坦。这次瘟疫再次影响到了红海的贸易:人口下降,经济衰退。在印度,随着笈多王朝与泰米尔小国的灭亡,北部的匈奴不再对帝国有着持续性的压力。而白匈奴,很大程度上控制了印度生产和消费的网络,使得印度内陆往港口的运输供应断绝了。除此之外,佛教徒的神庙,原先起到了金融机构的功能,现在被摧毁了,也不能够为帝国贸易提供贷款,或者是给与阿克苏姆与拜占庭进行贸易的富裕商人借贷。随着印度在6世纪初陷于混乱,这种萧条沿着印度洋蔓延开来,阿克苏姆也难以独善其身。

6世纪中后期,阿克苏姆的衰落加剧了:在查士丁尼统治的末期,整个王国解体了。随着阿克苏姆中间人的角色日渐式微,来到艾拉与克里斯马港口的贸易品也减少了。罗马对于这个地区的兴趣减退,越来越多的军队从前线调走来处理与其他的事情。直到最后,萨珊波斯与阿拉伯占领了埃及与帝国的东南地区。实际上,红海地区在6世纪的衰落并不仅仅是由于萨珊的征服或者伊斯兰的崛起造成的,而是这两件事情为罗马红海贸易提供了一个结尾,在6世纪有诸多的原因使得帝国经济发生了改变。

余论:古代晚期的红海贸易

红海贸易将印度次大陆与地中海联系了起来,这种贸易从共和国时代的罗马与托勒密时代的埃及开始发端,并且在进入帝国之后发生了转型:从奥古斯都到奥勒留,东方的货物与财富被带到了罗马帝国之内,促进了罗马经济的发展。在帝国早期,罗马的商船从埃及的南部港口如源源活水般不断驶向印度。这种贸易以一种自由市场的形式出现着,而且并没有被罗马帝国政府所影响,而当时的罗马政府只是对于有利润的奢侈品征税感兴趣,对于东方贸易采取了一种自由放任的态度。如同内外势力在3世纪摧毁了罗马帝国一样,红海贸易也几乎荡然无存。幸运的是,帝国与红海贸易被戴克里先和君士坦丁所建立的和平环境保留了下来。有基于此,3世纪末与4世纪初他们对于帝国边界的调整、对于东部行省的再度划分,以及货币系统的改革重新整合了罗马经济并且使得帝国再次成为可信的贸易伙伴。

4世纪是个改革的世纪,一系列旨在重塑帝国的内部架构的改革和法令,走了很长一段路来重新建立起独特于古代晚期的红海贸易。这一时期帝国对印度的长途直航变得很少,而沿着印度洋的贸易转给了阿克苏姆、阿拉伯、印度与波斯人来经营。尽管罗马的贸易者并没有到达那么远,他们的贸易却依然因为进口税的降低有利可图。5世纪是一个红海贸易继续发展的时代,巴尔干地区的战争加上与萨珊波斯相对和平的外交政策,造就了随着罗马帝国更少参与而低速增长的红海贸易。随着贝莱尼斯不再使用了,贸易的终点继续向北移动到新的艾拉与克里斯马港。尽管拜占庭帝国在5世纪变化不大,而在更南地区阿克苏姆与希木叶尔的宗教变化在曼德海峡的两侧都引起了很大的关注,并且为6世纪的巨变埋下了伏笔。

6世纪,特别是在阿纳斯塔修斯与查士丁尼统治时期,再一次与之前的几个世纪有很大的不同:帝国与萨珊波斯的战争,需要罗马人重新关注在敌对势力发展的情况下,如何保障红海贸易发展的新命题。最终,皇帝更加积极地介入到了红海贸易以及阿拉伯南部的政治。罗马人从来没有承认他们是直接坚持南向政策的,他们是通过自己的联盟——阿克苏姆保住了自身的利益。通过使用外交与传教,罗马人能够到6世纪都能够保持在红海贸易的畅通。

通过公元后的这六个世纪,罗马人融入到了红海贸易当中,贸易成为一项有利可图的事业,并且能够随时改变改变和适应不断变换的政治局势。罗马人,不仅仅是通过政策制定和垄断,还通过诸多围绕着税收和公开的贸易系统等无形的手来控制红海贸易。因此很难来确定是否存在一种罗马对于红海贸易的政策。尽管帝国在红海贸易中确实存在着利益因素,除了帝国立法与事件举措,在奥古斯都、戴克里先、君士坦丁、阿纳斯塔修斯与查士丁尼统治时期的转折事件,很少有系统性的政府干预。在罗马国家造就的和平环境,社会和经济环境稳定,社会上层对奢侈品依然有需求,贸易仍然维持着繁盛。而当政治局势动乱的时候,就如同三世纪危机,红海贸易就解体了。而罗马人有足够的智慧从有利可图的贸易中管控税收,并且继续扩大增长来维持税收的稳定。

[注 释]

①E.Gibbon,The Decline and Fall of the Roman Empire(London,1776-88).

②P.Brown,The World of Late Antiquity:AD.150-750(New York,1971).

③参看R.McLaughlin,Rome and the Distant East(New York,2010) 以 及 R.McLaughlin,The Roman Empire and the Indian Ocean:The Ancient World Economy and the KingdomsofAfrica,Arabia,and India(Yorkshire,2014).

④T.Power,The Re d Sea From Byzantine to the Caliphate:AD 500-1000(New York,2012).

⑤如 S.E.Sideboth am and W.Z.Wendrich(eds.),Berenike 1995:Preliminary Report of the 1995 Excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast)and the Survey of the Eastern Desert(Leiden,1996)等。

⑥R.T.J.Cappers,Roman Foodprints at Berenike:Archaeobotanical Evidence of Subsistence and Trade in the Eastern Desert of Egypt(Los Angeles,2006).

⑦S.E.Sidebotham,Berenike and the Ancient Maritime Spice Route(Los Angeles,2011).

⑧D.Peacock and L.Blue (eds.),The Ancient Red Sea Port of Adulis(Oxford,2007).

⑨S.T.Parker,‘The Roman Aqaba Project:the 1994 Campaign’,ADAJ 40(1996)231-57.

⑩Martyrdom of Arethas,trans.J.Beaucamp,ed.M.Detoraki,Le martyre de Saint Arethas et de ses compagnons(Paris,2007).

⑪有关法老时代的红海贸易,可参看李晓东:《古埃及红海航路考》,《东北师范大学学报(哲学社会科学版)》,2010年第6期。

⑫Herodotus.Histories.4.44.

⑬Peripl.M.Rubr.26.

⑭Strabo 2.5.12.Pliny.6.26.

⑮Pliny 6.26.104.PME 57.

⑯ G.K.Young,Rome’s Eastern Trade:International Commerce and Imperial Policy,31 BC-AD 305(New York,2011)30-1.

⑰H.Cuvigny,“Papyrological Evidence on‘Barbarians’in the Egyptian Eastern Desert Eastern Desert”,in Dijkstra and Fisher,Inside and Out,165-98 at 167.

⑱E.H.Seland,‘The Persian Gulf or the Red Sea Two Axes in Ancient Indian Ocean Trade,Where to Go and Why’,World Archaeology 43 (2011) 398-409 at 402-4.

⑲M.Gawlikoski, ‘Palmyra as a Trading Centre’,I-raq 56(1994)27-33.

⑳Hist.Aug.Probus 17.

㉑Zos.1.17.1.

㉒3世纪下半叶上埃及的情况,可以参看T.Eide et al.,(eds.),FontesHistoriae Nubiorum:Textual Sources for the History of the Middle Nile Region between the Eighth Century BC and the Sixth Century AD:Volume 3:From the First to the Sixth Century AD(Bergen,1998),pp.1055-7.

㉓Procop.Pers.1.19.27-37.

㉔Eus.Onomast.6.17-21.

㉕Eus.v.C.3.54.1-8.

㉖G.W.Bowersock,The Throne of Adulis:Red Sea Wars on the Eve of Islam (New York,2013)66-7;see Piovanelli,‘Reconstructing’,335-6.

㉗G.Hatke,Aksum and Nubia:Warfare,Commerce,and Political Friction in Ancient Northeast Africa(New York,2013).70-1.

㉘Cod.Theod.4.13.6,8.

㉙Peter the Deacon,Itinerarium,pp.206.

㉚R.C.Blockley,East Roman Foreign Policy:Formation and Conduct from Diocletian to Anastasius(Leeds,1992)52-9.

㉛G.Fisher,Between Empires:Arabs,Romans,and the Sassanians in Late Antiquity (Oxford,2011)84-91.

㉜I.Gajda,Le royaume de Himyar à l époque monothé iste:l histoire de l?Arabie du Sud ancienne de la fin du IVe siècle de l?ère chrétienne jusqu à l avènement de l Islam (Paris,2009) 43-71;C.J.Robin,‘Arabia and Ethiopia’,in S.F.Johnson(ed.),TheOxford Handbook ofLateAntiquity(New York,2012)247-332 at 265-72.

㉝有关尤托贝港,可以参看P.Mayerson,‘The Island of Iotabe in the Byzantine Sources:A Reprise’,BASOR 287 (1992)1-4 at 1-3. 以及P.Mayerson,‘A Note on Iotabe and Several Other Islands in the Red Sea’,BASOR 298(1995)33-5 at 33-5.

㉞A.D.Lee,From Rome to Byzantium AD 363 to 565:The Transformation of Ancient Rome(Edinburgh,2013)166-7.

㉟Martyrdom of Arethas,29;Z.Rubin,‘Byzantium and Southern Arabia-The Policy of Anastasius’,in D.H.French and C.S.Lightfoot (eds.),The Eastern Frontier of the Roman Empire:Proceedings of a Colloquium Held at Ankara in September 1988(Oxford,1989)383-420 at 401.

㊱Procop.Pers.1.20.9,12.

㊲Cosm.Ind.11.17-9.