不能非黑即白地看《抓壮丁》

2020-08-01张喁

文_张喁

被日军俘虏的中国军人

抓壮丁是个大IP

抓壮丁这个影视IP,奠定于1963年根据同名话剧改编的老电影《抓壮丁》,改革开放后又衍生出《王保长歪传》,和由著名表演艺术家李保田先生主演的《王保长新传》等作品,以及“王保长文化旅游品牌”“龙隐镇影视基地”等影视周边产品,从而构成了以“抓壮丁”这个IP(identity property知识产权)为核心的产业链。

“抓壮丁”这一老题材之所以能在今天成为资本青睐的大IP,因为它在四川、西南地区乃至全国有着广泛的群众基础。这部上世纪60年代的四川方言讽刺喜剧,让整个西南官话区的观众感到亲切和会心,即便是对题材的背景不甚了了的年轻人,也能从长辈、学校、电视、网络等众多渠道知道剧中主人公“王保长(诨名王麻子)”。

《抓壮丁》的故事发生在抗战时期作为大后方的四川的一个农村乡镇,剧中的“王保长”是个可笑可恨的人物,在当时动员农村补充兵力的混乱局面中,他接受地主李老栓的贿赂,将李家二儿子的兵役转嫁给佃农姜国富的独生子。贪得无厌的王保长又侵吞了李老栓大娃子寄给家里的一笔钱,还调戏李老栓的儿媳妇三嫂子,由此引起一场狗咬狗的争斗。李老栓的大娃子在国民党军队里当上副官后回乡拉队伍,他封官许愿,与王保长握手言和,共商抓壮丁大计。不料蓥华山游击队下山,被抓的壮丁们趁机暴动,“抓壮丁”彻底破产。

这里所谓的“壮丁”,指的是国民政府时期参军入伍的青壮年男子,当时国民政府节节败退,以天险长江上游的四川山城重庆作为陪都,这大大加重了四川一省在抗战重负中的比例。八年抗战四川供应了260万壮丁,这远远超出民众的负荷,所以其中相当一部分壮丁是国民党地方政府和军队强征的,这就叫“抓壮丁”。实际上抗战作为“总体战”,对整个后方都如泰山重负,“抓壮丁”事件,各地层出不穷,连偏居几千里的云南大理也不例外。

新中国成立后,《抓壮丁》电影一经放映,一下就揭开了20年前这道时代疮疤,剧中前政权统治下的钱权交易、民不聊生、践踏民权,被辛辣讽刺得体无完肤,亿万新中国观众,在痛快之余进一步感受到了翻身做主人的皆大欢喜。今天的观众对剧中人情世情,仍然心照不宣,但主要是从中找娱乐。

抓壮丁的争议

时间到了21世纪,战争的硝烟经历几代人似已散尽,网上对于抗战历史逐渐有了不同于以往的声音,比如否定共产党领导下的军队在抗战中发挥的作用,甚至煞有介事地考证出八路军在整个抗战中只牺牲了几百人。类似的声音很快被严厉指责为对历史对人民不负责任,是“历史虚无主义”。

“抓壮丁”也在这时被翻了出来,不少人开始质疑其真实性。2005年,二战胜利60周年,全国纪念抗战胜利60周年之际,著名老作家、诗人流沙河先生在公开演讲中说——

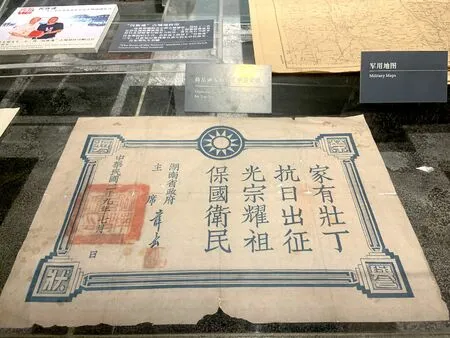

建川博物馆内收藏的壮丁荣誉奖状

大家不是都看过有一个戏叫《抓壮丁》吗?这是40年代编的。后来政权改变以后也还演过。但最近这十多年这个戏突然一下就红起来,根据《抓壮丁》这个戏还衍生出来很多作品,比如《王保长》等。对这一批以《抓壮丁》为首、根据《抓壮丁》这个戏衍生出来的一系列作品,我曾经提出过一个意见。当时他们那些人在《华西都市报》楼上开一个会,商议他们的版面怎样来纪念抗日战争胜利六十周年。当时我就说本人坚决要求,无论你们说《抓壮丁》这个戏、《王保长》这个戏如何了不起,要求你们在纪念抗日战争胜利六十周年期间屏幕上我看不到。为什么呢,本人认为这个戏绝对不真实。我发表了一个说法:这个戏叫“诽谤旧社会”!

流沙河现身说法,彻底否定《抓壮丁》反映的史实:

我这个小学生亲眼见到的。这些壮丁苦得很,他们穿得稀烂,我没有看见任何强迫,全部是招派,而且都是自愿的。这些壮丁是怎样来的呢?当时的征兵政策,叫“三丁抽一,五丁抽二”——你有三弟兄必须要出一个去打仗,有五个要出两个。出了以后由国民政府(县政府)给“安家费”(用“黄谷”就是没有碾出来的米发放),所有壮丁的家属都领了的。这里面我所见到的百分之九十九点九九是自己去的,“拉壮丁”的事有没有?有,我亲自看见过一次,而且这一次的情况是:有个保长,他完成了任务又乱打主意,想再拉一个木匠。那天木匠收了工从房子上下来,保长就把他拉了。但是拉了以后第二天就放了,为什么呢?因为这样子做不合法。

流沙河对抗战的不同意见和否定“抓壮丁”的演讲,辑录成文字发表在报刊上,引起了很多读者尤其是老年读者的反对。反对者找出大量的文献资料甚至当事人的回忆作为证据,证明流沙河的言论荒谬且不负责任。毕竟,流沙河没有提供宏观数据,仅仅以自己当年一个未成年人的视角,难免少不更事和以偏概全。

抓壮丁的真实背景

“壮丁”一词,不是抗战时期的发明,最早产生于清朝年间,是随着旗地王田的产生而产生的。清王朝入关以前,就已经通过战争和其他方法掠夺土地,在辽东建立了皇庄在内的旗地。清王朝定都北京以后,又在京畿地区,通过政治暴力,先后进行过三次大规模的圈地。旗地上的直接生产者,就是被称为“壮丁”的农奴。他们或者是战俘,或者是被迫充当满洲贵族奴仆的汉族劳动人民。

由此可见,“壮丁”一词自带被迫色彩,在抗战中是一个非正式的称谓,用以表达人民的抱怨。抗战中,国民政府对战争动员不可谓不重视,兵役署长程泽润,亲自编写了中等学校补充教材公民科之《兵役浅说》。至抗战胜利前夕,1944年7月,蒋介石在黄山官邸召开整军会议,对兵役工作提出严厉批评,提到有的地方征的新兵形同饿殍,瘦弱不堪,甚至有奄奄待毙的被长官直接枪毙在路旁,责问程泽润知不知道。

黄山整军方案第二案,提出提高官兵生活待遇,第六案有改善新兵待遇、接送征补办法等。

整军之后,8月22日,兵役署长程润泽被免职。紧接着,8月30日一早,蒋介石突击检查了驻扎重庆机房街77号的后勤部运输二十九团一营一连,发现士兵个个面黄肌瘦,衣衫褴褛,被征自四川资中的壮丁们控诉排长孙孝清变态乖戾,并展示了被其打的伤痕,还揭发孙孝清刚刚打死了两名壮丁。

蒋介石勃然大怒,当即给了孙孝清几记耳光,并用手杖责打了孙孝清和在场的前兵役署长程润泽。随后,孙孝清于10月7日被执行枪决,程润泽被带走。蒋介石加快了改革兵役工作的步伐,原军政部兵役署撤销,设立直属行政院、受蒋的军事委员会直接指挥的兵役部。程润泽在关押近一年后,数罪并罚,亦被枪决。

抗战初期,国民政府仓促推动前所未有的征兵制,也就是流沙河所说“三丁抽一,五丁抽二”,但缺乏对基层社会组织的深耕和把控,并不能得到有效的执行,只好向下撒一张粗网,先求满足兵员数量。当政府的配额通过省属军管区司令部、下属师管区司令部、再下属团管区司令部到达基层时,保长等基层干部为了完成任务,又不想得罪地方豪强时,找人顶替、任意拉丁等乱象就变得普遍了。

被蒋介石下令枪决的兵役署长程润泽,在抗日战争期间写作的书

农村弱势群体首当其冲,成为征壮丁的主要对象,一些饥饿的农民,反而选择“自愿”被抓丁,那样还有口饭吃;但凡有点手段的家庭,往往采取结交权贵、加入袍哥组织、金钱贿赂、体检造假、司法诉讼等办法规避兵役。以上两种,就是流沙河看见的“自愿”,和一个小孩子没办法看清的“人治大于法治”。

蒋介石为什么迟至抗战后期才对兵役工作大动肝火、进行清理?实际是作为总体战的抗战,从前期堕向深渊的混乱和绝望渐渐走向胜利,中央政府才有能力对残酷的抓壮丁进行纠偏。实际上,连“保甲制度”这种封建时代的产物,都是蒋介石为了防共和征兵,于1929年亲自重新启动的。

在民众付出了巨大的代价之后,找出几个替罪羊来枪毙,是政治家、独裁者最拿手的一出表演。

流沙河只是一己实话

老电影《抓壮丁》由吴雪、陈戈等人集体创作,导演陈戈就是“王保长”本人,编剧吴雪则饰演“李老栓”。吴雪后来担任中华人民共和国文化部副部长。对此时代特色,流沙河有相当“政治正确”的认识——

但是我要承认,40年代共产党编的《抓壮丁》那个戏绝对符合“革命现实主义”,符合“社会主义现实主义”。因为“革命现实主义”和“社会主义现实主义”有个定义叫“典型”,那时我们的“苏联老大哥”马林科夫就说过:“典型不是平均数,典型是最充分反映事物本质的东西”。由于我们的“革命文艺工作者”先就认定了“旧社会是反动的”,这是“本质”。哪怕只有一个“抓壮丁”的例子,但由于它“最充分”“最鲜明”地有了“典型性”,它就是真实的;反之如果你不写这个,写了其他的壮丁自愿去的就不真实。

流沙河先生质疑《抓壮丁》的史实,遭到不少网友批驳

流沙河先生逝世后,有人就他对“抓壮丁”的“反动言论”,翻出其父在解放前是金堂县的兵役科长,直接负责抓壮丁,并在解放初期被枪决的“老底”,说他的言论是在“翻案”,“反攻倒算”。

如此揭发,有良知和人格的现代人,应该清楚认识到这是典型的“诛心”。不管什么时代,用别有用心来攻击别人别有用心,就是“诛心”,对一个心态健康的正常人来讲,就应该像流沙河说的那样:“社会制度不好,但人不是那个样子的,不是那么丑陋,不是那么抖怂……”(作者观点不代表本刊立场) E