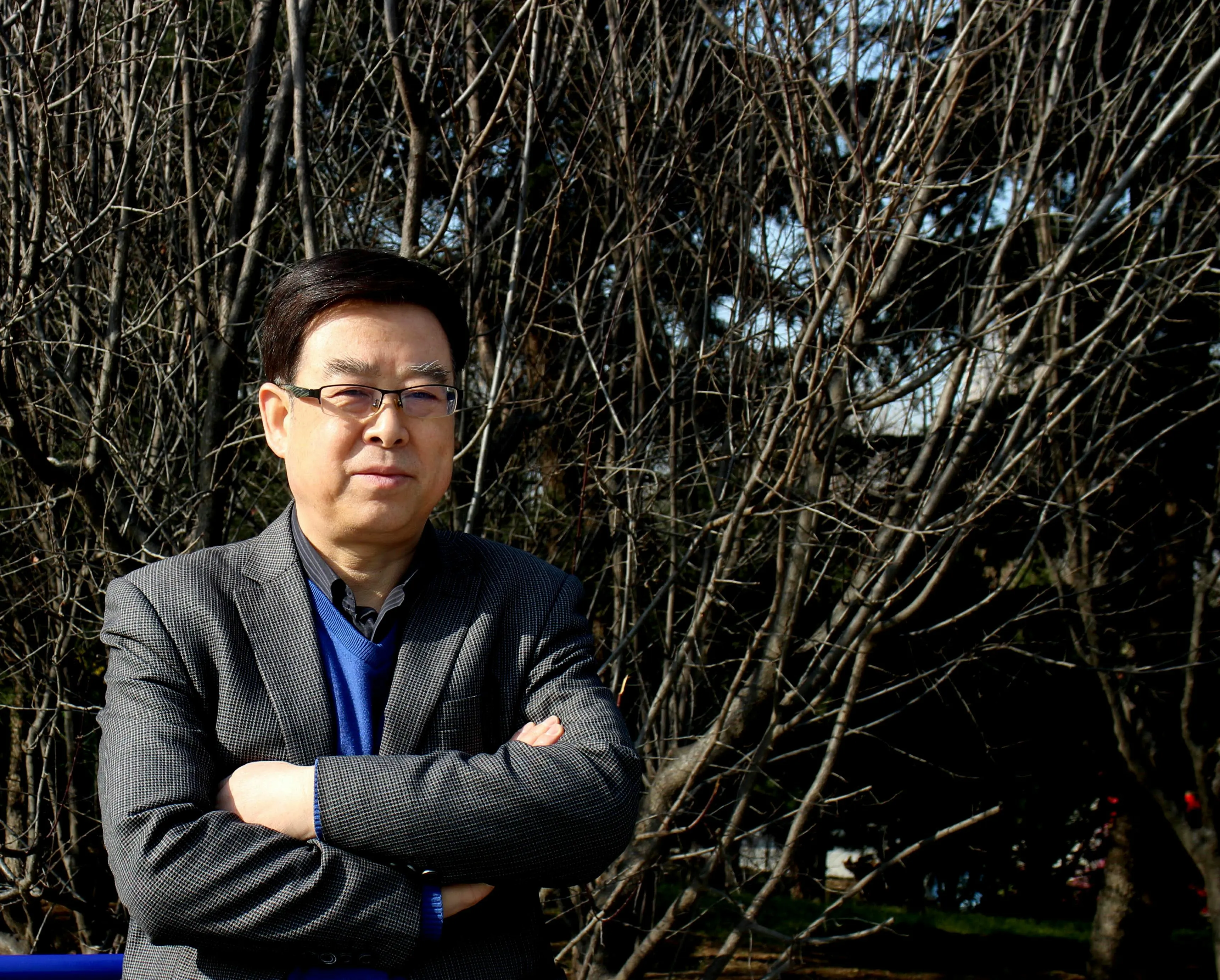

杨林柯访谈:我们忘了教育最终想干什么

2020-08-01采访高洪云

采访_高洪云

近年来,杨林柯老师连续出版了《推动自己就是推动教育》《与教育拔河》两本教育随笔。在书中,不仅有对应试教育体制和诸多教育观念的严厉批评,更多还涉及文化的批评和反思。而类似的观点在网络引起巨大争议。

诚如杨老师发给记者的一篇文章中说道:2019年是划时代的一年,现代中国的问题,百般思索,千头万绪,莫衷一是。我们是否能“不再沦陷在鸡生蛋蛋生鸡无聊争吵的迷雾里不能自拔”呢?本刊就相关问题对杨老师进行了专访。

这些问题都是大问题,问题复杂,答案也很复杂。但或许也只能将教育改革置于更大的背景中思考,才能看到更多良性发展的可能。以下仅代表受访者个人意见,不代表本刊立场。

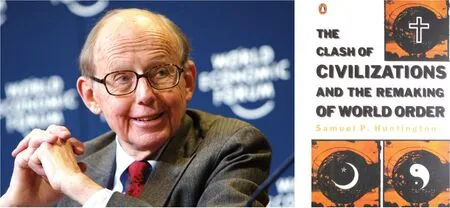

亨廷顿著名代表作《文明的冲突》,从文明、文化的角度分析世界局势

一、语文和时代

记者:2019年是非常复杂的一年。不仅有许多历史的标记,如五四运动百年、新中国成立70周年,包括改革开放40年,还有很多现实的对应,比如中美贸易冲突、香港骚乱等,好像很多事情到了一个转折点。

无论政府还是媒体,无论国内还是国外,都在说“新时代”“百年未有之大变局”等等,包括前不久法国总统马克龙说,“我们正在经历西方领导权的终结”。人们甚至弄迷糊了,比如原来主张全球化和自由贸易的美国两年来各种“退群”。

从您的角度,如何理解这种变化?从大语文观的角度,您又是如何引导学生来理解这些问题的?

杨林柯:变化很正常,从哲学上讲,世界上只有“变”是永远不变的,关键是变好了还是变坏了;是利益双方的合作共赢,还是只对利益一方有好处。因为人不仅是意义动物、观念动物,更是利益动物。隐藏在各种变化后面的往往有一只无形之手,那就是自由的市场、平等的交换、利益共享、合作共赢。

面对变局,我会告诉学生,世界上是有两种矛盾:利益和价值观。利益可以调和,价值观难以调和,价值观的冲突也是文化和文化、文明和文明之间的根本冲突。另外,思考中国的事情要有世界的眼光、历史的视野,要有人类文明的坐标,仅仅从中国出发去思考中国问题,往往看不明白,因为中国属于世界,而不是倒过来。

记者:的确很多人把这场危机看作“文明的冲突”。包括在您的批评中,教育的根本危机实际是“文化冲突”的问题。您称之为“价值观念的危机”“意义危机”,核心是“信仰危机”。中国依然是一个启蒙尚未完成的社会,需要现代化的社会。可以说,发现和解决这个问题的过程也就是您精神重建和自救的过程。

首先,我们该如何理解文化或文明这个概念?怎么引导学生去理解?

杨林柯:文化是一个整体概念,是一个大全,千姿百态,不一而足。就是人们怎么吃喝玩乐,怎么恋爱结婚,怎么说话行动,怎么劳作休息,怎么死亡祭奠……文化是差异互赏,难分高低。看得见,摸得着,是具体的,丰富多彩的。文明则主要是指一种文化呈现出来的最有价值的那部分,也就是你认为什么是最重要的。文明寄寓在文化之中,有高下之别的。文化是求异的,文明则是求同的。文化是动态的、渐进的,文明则是相对静态的、稳定的,发展变化也可能是跳跃式的。文化是中性的,文明则带有褒义色彩。

电影《少年的你》中的校园暴力,正是发生在衡水教育那样的教育生态中

在我看来,判断文明高下,就是看一种文化中的人对一切生命的态度。比如,看一个社会是不是文明社会,看这个社会的人怎么对待妇女儿童,怎么对待老人,怎么对待弱者,当然也看怎么对待时间,因为时间是不可逆的,是稍纵即逝的。判断文明的标志有一些物质的参照,但又不能完全依赖于物质,因为物质不能支撑起一个共同体全部的尊严。或者说,判断一个社会的文明,不是看这个社会的马路宽不宽,楼房高不高,口袋鼓不鼓,车子多不多……说穿了,文明的根本就是看怎么对待人,怎么对待生命,因为人是目的,不是手段,而生命的来源总是神秘的,是需要敬畏的。

记者:关于文化或文明,也有一些不同的理解。比如英国文化人类学家大卫•格雷伯,他是“占领华尔街”运动“我们都是99%”口号的提出者。从思想史角度,他认为,文明和文化其实是一种话语套路,被发明的概念。大意是,“文明”是18世纪由法国人提出。19世纪,德国为了反抗法国压迫,进行民族国家的国族建构,提出了“文化”概念。他们认为,文化比文明高级,文化是精神层面的,如黑格尔讲的“绝对精神”在历史中的实现,而文明则是物质的。

也就是说,其实这两个词最开始都是“民族国家”也就是现代国家建构时发明的,最典型的两个词即是“种族”“国民性”。这些观念后来都被广泛用于帝国主义殖民主义的合法性建构。也就是20世纪的东西方文化的大辩论。包括“西方的没落”“轴心时代”“文明的冲突”这些观念,一直持续至今。

核心的问题是,文化和文明的冲突很可能就是假问题。比如学者李零去年去伊朗,写了一本书《波斯笔记》。他梳理了国人对欧美文明的认知变化,认为,传统欧洲史学一直从希腊角度解读波斯,形成了一种强势话语和文化心理,即希腊代表欧洲,代表西方,象征自由;波斯代表亚洲,代表东方,象征专制。这种西方中心主义的解读实际是有问题的。20世纪很多中国知识分子都经历过这种变化,比如费孝通,晚年就谈到告别五四,警惕“东方学”陷阱。

您如何看待这一问题?

杨林柯:概念的内涵和外延都是人赋予它的,人可以解释,也可以发展。所有的文化都是人类的“自恋”,最终服务于人类本身。

西方中心主义的解读有问题,那东方中心主义的解读就不会有问题吗?

从人类自身需求看,文化在走向多元,而文明在走向合一。不同的文明需要对话,而不是对抗。当然,文明和文明之间才可以对话,文明和野蛮、野蛮和野蛮之间只有对抗了。对话合作的结果是双赢,对抗的结果可能是双输。

百年历史证明,激进主义是要警惕的,想走捷径,反而可能走很大的弯路。人类历史可以纳入正规,而被历史延误或废掉的生命谁来弥补?孔子说的“己欲立而立人,己欲达而达人”,不仅适用于个体之间,也适用于共同体与共同体、文明与文明之间。

杨林柯与读书会的几位同道老师

二、教育最终要回到生命本身

记者:比如,您谈到中国学生作文中的“假话教育”。说假话、不诚信,的确是很严重的社会现象。但就文化而言,是否就是耻感文化和罪感文化的区别?(参见《与教育拔河》,东方出版社,2019年,40页,下引书同。)

杨林柯:说假话问题不仅仅是文化差别,背后是社会制度对人的确认。可以说,语言是什么,人就是什么;语言的处境就是人的处境。如果说真话是危险的,至少是要吃亏的,谁还愿意说真话?海德格尔说:“语言是存在的家。”如果语言是假的,人真正存在过没有?家园又在哪里?如果一个社会有意无意地鼓励人们说假话,人们的存在就是一种虚假的存在,决策者也得不到真实的信息,自然容易导致决策失误、社会灾难频发。

记者:您在《与教育拔河》一书中,谈到死亡教育和生命教育(P139,P156)。这可以说是近年来中国教育危机最极端的问题,青少年自杀、杀人、犯罪越来越严重。严格说,全球范围都很严重。大一点说,或许还可就最近香港的暴力问题做一对比。很多人也指出香港通识教育的西化是导致这一极端事件的原因之一。

杨林柯:如果是真正的通识教育,那就不存在“西化”问题,应该是人类通约的常识。任何事情的出现都是多因一果,不是那么简单,突出强调任何一方面原因往往都是不靠谱的。教育最终要回到生命自身,爱自己的生命,也爱他人的生命。可以说,生命教育是最本质的教育。用周国平的话来说:“热爱生命是幸福之本,同情生命是道德之本,敬畏生命是信仰之本。”

记者:去年9月号我们报道了“三农专家”温铁军先生,他有个观点,但说得比较残酷。大意是,现代学校教育、制式教育是民族国家建构和工业化的必然,也就是必须把人资本化为生产要素,变成人力资本,才能纳入西方资本集团主导的全球化。中国经济发展到现在,可以说都依靠这一过程。你必须用更低廉更听话的“人力资源”来换取投资。

在他看来,要整体改变很难,除非你已经完成工业化,向更高阶的社会形态过渡。而缓解问题的办法,即进行在地化的社区化的教育。比如,我们可以和孩子聊我们生活的城市、社区在整个世界经济、国家发展中是个什么位置,进而认识我们的问题、分析原因,找到我们本地化的解决方案。

其实,我们在杨老师的课堂实践也看到这样的因素,其实就是“自救”的过程。你影响学生和家长,进而去影响一点社区和社会。

杨林柯:还是那句话:人是目的,不是手段。不管是工业化还是现代化,如果把人当作手段,我宁愿不要这样的工业化或现代化,因为没有任何理由可以证明,非人化是有道理的。

记者:相对应的,其实就是您多次谈到“衡水模式”,这可以说是教育产业化、应试教育极端化的缩影,但观念的批判至今无法解决这些问题。我们可能只有一点点去改变社区和家庭。(P32,P145)

杨林柯:衡水没有教育,而是统治和驯化。它是功利化教育的极端模式,也是对教育的颠覆。它是应试教育时代的神话,但放眼未来,衡水模式可能就是个笑话。我的文章里已经写得很多,就不详细说了。

记者:相对的,温铁军还有一个比较不同的论断。现在大家都批评传统文化的专制,乡土社会的保守落后,中国文化缺乏科学和理性。但他认为,中国工业化之所以取得成功,正是依靠这种“东方理性”,村社集体的“农民理性”。西方的工业化依靠海外殖民实现原始资本积累,但中国是依靠“三农”,并且“三农”承载了工业化危机的各种成本。这也是目前乡村积贫积弱的主要原因。

他进一步认为,资本主义形成的大公司大财团其实很少考虑自己造成的负外部性(对外界的伤害,比如资源掠夺和剪刀差造成的世界贫困问题,百分之二十的发达国家占有了百分之八十的财富),而“东方理性”注重的是内部消化。(参见温铁军《八次危机》《告别百年激进》)您如何看待这一看法。

杨林柯:一个谋生的食肉动物,吃自己的肉和吃别人的肉,哪一个更合理?被异族侵略性的掠夺和被自己人毁灭性的破坏,哪一个更不堪?

三、信仰的迷思与传统

记者:您谈到教育的信仰问题(P176),这个问题也非常复杂。我们如何确切地理解“信仰”这个话题。大家一般都是从宗教的角度理解,而对宗教的理解也不尽相同。

杨林柯:宗教不等于信仰,宗教只是信仰的形式。从真正对人的精神影响来说,教育应该向宗教借鉴一些形式或内容,相信举头三尺有神明,相信宇宙有大因果,相信自然万象背后有一个本质性的存在,它在影响人类,掌控人间万物的命运,它和人类也是呼应的,需要心灵的体察。

恩格斯在《自然辩证法》讲过,人类对大自然的每次征服,都毫无例外地遭到了报复。自然是一个大生命,其他生命都由此而出。从逻辑上讲,只有生命才能孕育生命。对大自然,有这样的谦卑和敬畏,内心才能奠定道德的根基,才能真正处理好自己与自己、自己与外界的关系。

事实上,按照黑格尔对宗教的解读,教育在某种程度上就是一种带有实用宗教性质的东西,就是对超越我们的永恒力量和永恒精神的一种敬畏和崇拜,进而节制自己的行为,形成道德人格。

记者:从大的层面看,文化是什么,怎么看待传统,怎么看待西方的问题。从具体操作层面,涉及的是经典阅读。现在主流分成两派:一派是读经,一派其实也是读经,即阅读西方经典。您怎么看待这样的问题?在教学中,您如何把握这之间的争论,引导学生去了解东西方的经典?

杨林柯:文化就是一个共同体的存在方式,传统保存了许多优秀的文化和稳定的价值观,西方的问题也是西方的制度和西方的文化带来的,没有哪一种制度或文化是适合所有环境的。橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。对任何制度和文化的借鉴必须对接自己的传统,要研究自己的文化土壤。

西方的东西并非东方不能用,但也并非要完全照搬。人性是相通的,没有抽象的、特殊的人性。制度和文化,最终都是为了人的解放,为了人活得更好,而不是把人关入牢笼。

传统的经典本身就包含西方的经典。任何文化的东西主要是通过文化经典传承的。学习传统不能仅仅只顾自己的传统,也要关心人类其他文明的传统。学习中国传统文化,我会给学生推荐名家对传统经典书目的解读,比如易中天《帝国的惆怅》《帝国的终结》,傅佩荣《国学的天空》、李零的《丧家狗》、《杨鹏讲道德经》等等。当然,我也会给学生推荐犹太人的经典《塔木德》、柏拉图的《理想国》、房龙的《圣经故事》之类。

只读中国经典容易导致“偏食”,容易成为偏狭的单向度的人,缺乏人类眼光和国际文化视野。我希望培养出具有中国灵魂和世界眼光的身心和谐的现代人,而不是“不知有汉无论魏晋”的乡巴佬。

记者:一直以来争论都很激烈的问题:中国为什么没有发展出现代科学?包括“钱学森之问”——为什么我们的学校培养不出杰出人才?在很多人看来,这主要归咎于中国文化及其封建专制。

但也有很多不同声音,比如已故数学家吴文俊,他认为,其实中国古典数学科学和西方是不同的思路,西方擅长逻辑演绎的公理化体系,这是现代科学发展的重要因素。但他同时认为,其实中国的解方程也即算法数学、机械化数学并没有消失,在计算机时代反而是最现代化的。(参见吴文俊《东方数学的使命》)他提出的吴公式和吴方法享誉世界,都与此有关。其实,包括钱学森在内的老一代科学家,他们所受的教育,都是传统经典教育与现代科学教育的结合。反而是现在的教育产业化,在应试体系下,逐渐废弃了这一传统。

杨林柯:古典中有一些自由主义的东西,和现代科学是相通的,可以结合形成新的发明创造。现代的产业化教育是一种急功近利的淘汰式教育,实际上教育的含量已经非常微薄,就是技术驯化、答题演练,而忘了教育最终想干什么。传统的书院教育是一种精英教育,比我们当下的应试教育要科学得多,虽然书院教育缺乏科学知识的传授。

记者:与此同时,目前高中语文、历史、政治三门教材的改革,也是将中国传统文化、革命文化以及社会主义先进文化结合起来,并提出了“学科核心素养”的概念。语文学科核心素养主要包括:语言构建与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解。您如何看待这一变化,从具体教学的角度,如何把握现在的新高考。

杨林柯:教育有它自身的规律,任何对教育的人为设计往往都可能是某种一厢情愿,甚至南辕北辙。三种文化我不知道具体如何勾兑,因为革命文化革的正好是传统文化的命,从“五四革命”到“文化大革命”都在革传统文化的命。现在许多问题正好就是文化断裂导致的,因为中国的市场经济是在整个国家没有做什么准备的情况下突然闯入的,中国的现代化也是被迫的,带来很多后遗症。

四、人不能只吃药不吃饭

记者:统编语文教材总主编温儒敏曾谈及新高考的一些讹传,比如“高考语文要实现让15%的考生做不完卷子”,可见社会上的焦虑。其实,语文高考更大的变化就是大语文的阅读,“不只考文学,还涉及哲学、历史、考古、经济、科学等方方面面。这是考学生,也是考老师”。您在这方面实践非常丰富,从整体上,教师如何去引导家长的观念呢?

杨林柯:家长不要管得太多,让学生广泛阅读,不要仅仅局限于刷题。我有个不一定确当的比喻:刷题是吃药,阅读才是吃饭,人总不能只吃药不吃饭吧。我想告诉家长,一块石头是过不了河的,只偏好一方面内容的阅读也是应对不了高考的。想走捷径的办法会越来越受到抑制,最近的路可能是最远的路。只有老老实实按照教育教学规律办事,别总想“弯道超车”,那可能是要命的。

记者:建国70周年大庆前夕,“人民教育家”国家荣誉的颁发中有一位语文教师于漪女士,这对基础教育界是一个鼓舞。

但在现实中,语文教师群体的职业焦虑、信仰焦虑是比较突出的。您心目中语文教师的标杆还应该是什么样的?

杨林柯:应该说,于漪老师是改革开放三四十年涌现出来的。我上学时就听过她的课,她一直没放弃思考,我看了两本她的书,一些文章很不错,有对应试教育弊端的批判,也表达了自己的忧虑,但限于自己所受的教育吧,她的话语体系我感觉是旧的。但她是一个时代的语文教育家,值得尊敬。

记者:随着新媒体自媒体发达,阅读和知识学习也变得更复杂。比如中美贸易冲突以来,涌现了一批很火的自媒体,诸如“猫哥的视界”“卢克文工作室”等等,其中一些文章被广泛传播,比如《我为什么鄙视西方那套制度》,评论里就有语文老师留言称,要把这类文章作为中学生的课外读物,以培养学生的文化自信、制度自信。

您看过这样一些文章吗?面对这种阅读和学习方式的改变,您会如何去引导学生?

杨林柯:越无知的人往往越盲目自信,知道得越多的人反而常常会感到自己的无知。自信恐怕不是喊出来的,而是内心的一种力量。有钱的人总不会经常炫耀自己有钱,腿好的人从来不会说自己的拐杖有多好。

从常识来讲,一种环境或一个人往往越缺乏什么就越讲什么,哪儿痒哪儿挠。我已经失去引导学生的“资格”,只能引导自己了。