朱光潜:韬光潜实谁能窥

2020-08-01张喁

文_张喁

朱光潜(1897年—1986年),安徽桐城人,著名美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。我国当代美学研究领域的开拓者。主要著作有:《悲剧心理学》《谈美》《文艺心理学》《诗论》《西方美学史》等

美学是什么

美学大师朱光潜是中小学语文、美术乃至音乐教师的老熟人了。但什么是美学,大家却未必门清。一直到大学教育,艺术专业考研,大概也绕不过朱光潜的美学理论。

朱光潜是北京大学美学传统的两面旗帜之一,另一面是宗白华。美学是什么,就是由朱光潜那代人在100年前确立了概念和范畴——

美学是以对美的本质及其意义的研究为主题的学科。不同于俗话说的“爱美之心,人皆有之”以及“臭美”等日常生活用语,美学基本属于哲学的一个二级学科。喜欢哲学的一个二级学科,当然不是人皆有之的事情。

在今天的现代生活中,连历史都可以虚无来,虚无去,本质和意义这样的字眼,在社会生活中当然已难寻蛛丝马迹了。但艺术通过发达的媒介,哪一天不频频现身呢?马云挥舞起爱乐乐团的指挥棒的视频,一天就可席卷我们这个移动互联网大国的上亿手机终端。

美学会追问,马云的指挥,美还是不美,但不是考察指挥是否专业

这个视频在不在美学研究之列?当然在。不仅在,而且是牵动包括美学在内的跨学科的存在。但是,美学研究的主要对象是艺术,却不研究艺术中的具体表现问题,而是研究艺术中的哲学问题,因此被称为“美的艺术的哲学”。换言之,美学会追问,马云的指挥,美,还是不美,但不是考察,马云的指挥是否专业,能达到几级专业。

甚至,美学关注的是,我们对马云视频的审美意识和现在移动互联网浪潮内容选择的关系。一个小视频,我们基本就看看热闹,满足一下屌丝的艳羡心理,这个小刺激最多持续一天。但美学就不一样了,美学的眼光动辄穿透百年千年。以北京大学为首的美学领头羊,美学专业的研究方向,都定在:一、古典诗学;二、中国美学史。

美学的研究方向主要是理论为主,因此就业范围不是很宽,这一群开设美学专业的大学,羊群里只有十几头羊。开设专业的目标,是培养能创造性地从事美学研究、教学和实际运用的高级专门人才。专业的就业方向是:到各大、中型学校/大学作教师或教职工作,媒体编辑……听上去不怎么样,不过,也可自主创业,做一名时下动辄拥有百万粉丝的美妆博主,那就不得了了。

所以朱光潜老先生,你为什么要开创什么美学啊,作为中国美学教育家中的元老,想到美在今天的结果是美食、美酒、美颜、美妆么?另一方面,仍没有“美饭”这个词——美,仍然不能当饭吃。

祖师西来意

1933年朱光潜留学归国,到北京大学任教,是通过当时的文学院长胡适。而胡适1917年留美归国到北大,则是因为蔡元培校长的赏识聘请。

蔡元培在新文化运动中,有著名的“以美育代宗教”说,他观察到,“留学外国之学生,见彼国社会之进化,而误听教士之言,一切归功于宗教,遂欲以基督教劝导国人。”要不就是,“以孔子为我国之基督,遂欲组织孔教。”

蔡元培认为宗教不是国人的选择和习惯,人在未开化时就爱美,乃人情之常,也是“宗教家利用之以为诱人信仰之方法”。同时在蔡元培的西学知识体系中,美育是他从席勒的《美育书简》中发现并引进的,更往上追溯,“从柏拉图提出美育主义后,多少教育家都认为美术是改造社会的工具。”

因此,蔡元培奠定了北京大学美育的基础,后生朱光潜,靠对美学研究的专业到北大,自是题中应有之意。

后生可畏,朱光潜的美学沿革,相比蔡元培的倡导和引路,更深入更正宗。朱光潜留学欧洲八年,1925年开始在辜鸿铭的母校爱丁堡大学学习英国文学、哲学、心理学、欧洲古代史和艺术史。他的英国文学老师谷里尔生教授,对当时已发表《荒原》而知名的诗人艾略特有显著的影响;他的哲学导师坎普•斯密斯教授,是康德哲学权威。

1929年朱光潜转入英国哲学家杰里米•边沁(Jeremy Bentham)推动创建的伦敦大学学院,大部分功夫花在大英博物馆的阅览室里,同时又在英吉利海峡对岸的巴黎大学注册,偶尔过海去听德拉库瓦教授讲授《艺术心理学》。

粉丝几千万的网红美食家李子柒

后来他又到大诗人歌德的母校,莱茵河畔斯特拉斯堡大学,完成了从爱丁堡大学心理学研究班时就开始筹划的博士论文《悲剧心理学》。

这样,朱光潜在欧洲读过4所大学,看起来是个学霸。但他本人觉得这不值得炫耀,因为“在英法留学八年之中,听课、预备考试只是我的一小部分的工作,大部分时间都花在大英博物馆和学校图书馆里。”由此,朱光潜找到了他的美学正宗——德国哲学家黑格尔和意大利克罗齐的美学。

这一美学脉络的明晰不是在欧洲兜兜转转八年才找到的,他对美学的兴趣,可追溯至1918—1922年在香港大学求学时期。他在港大主要学习英国语言和文学,同时用白话文创作了美学方面的处女作《无言之美》。

从香港到欧洲,从21岁到36岁,15年的人生黄金时间,朱光潜有12年待在书斋里,他的勤奋不问出路。如何能够成为一个美学大家?他相信“天生的是资禀,自家努力的才是修养”。励志之外,与时代纷扰保持距离,深谙最简单的劳逸结合之道,这些都是朱光潜的诀窍——做一个好学生,最重要的是掌握好节奏,万事皆如此。

桐城古文派

在青年朱光潜的求学路途上,有一个重大冲击和转折构成的变化节奏。

朱光潜是安徽桐城人,生于1897年,自幼入读私塾,父亲就是塾师。在他8岁时,科举制度被废,待到“十五志于学”,入桐城中学就读。但桐城中学,却不是一所普通的新式中学。

桐城中学是清代“桐城派”代表人物吴汝纶创办的。“桐城派”又称“桐城古文派”,由清代康熙、乾隆年间的桐城人戴名世、方苞、刘大櫆、姚鼐奠基创立,其学说、文章和门庭足以形成一门学问,在此不赘。用今天的话简单形容“桐城派”,即追求古典雅正,反对时尚俚俗,提倡继承唐宋古文传统,而不是近世明清的现实官学。

所以,桐城中学虽名为新式中学,却继承“桐城派”传统,倚重的是古文教学。朱光潜的主要课本,是姚鼐的《古文辞类篆》,老师要求,一定要朗诵和背诵,据说这样才能抓住文章的气势和神韵。朱光潜在这样的学习氛围中,摸索古文,对中国旧诗养成了浓厚的兴趣。

考大学时,朱光潜仰慕北京大学的“国故”,但因家贫,只得就近去了不收费的武昌高等师范学校中文系,他失望地发现,这里的老师还不如桐城中学的。

实际上,“美学”看起来是朱光潜后来到西方学到的学术,但蓦然回首,谁又能否认“桐城派”古文,不是这个文明中显要的美学一支呢?

很快,北洋政府北京教育部,选送一些师范生去香港学教育,朱光潜考取了。南下香港,使他错过了1919年的五四运动。但他看到胡适倡导白话文的文章,作为“桐城派”的传人,心理当然非常抵触,因为在这场轰轰烈烈的新文化运动中,“桐城派”的传人,被诋毁为“桐城谬种”。“可是不久也就转过弯来了,毅然决然地放弃了古文和文言”,实际上,“桐城古文派”是对抗现实,新文化运动也莫不如此,只是一个主张复古,一个主张求新,复古有千年道统作靠山,求新则由“进步不让西欧”作思想指导,殊途同归,都是精神上的趋利避害。

青年朱光潜是否从此将身上的旧学弃如敝屣呢?经历了百年新旧中西的反复折叠,我们参考一下哲学家邓晓芒先生的评价:“在我心目中,朱光潜是中国现代唯一能够和王国维并肩而立的美学家,并且就其学术成就而言还要超过王国维。”

文艺心理学

中小学教师讲朱光潜,一般讲不出高度,邓晓芒一下讲出了高度,但我们也未必理解:为什么将朱光潜和王国维并立,说好的两面旗帜朱光潜、宗白华呢?

哲学家眼里的美学家,一定会有哲学上的惺惺相惜。今天,《人间词话》总是位列各大图书电商首页,王国维似乎被称作失落的千年文明的代表。但随着读者基数的扩大,一定有人能发现“此中有真意,欲辨已忘言”:王国维是学摄中西的大哲,朱光潜毕生的工作被认为更胜一指。

但对于身处“人间”的我们,绝大部分是无缘也无能去指认朱光潜毕生心血的。朱光潜本人并不高踞美学的神坛,他对美学的研究,是基于一般人的接受心理角度。

在《文艺心理学》一书中,他举了一个例子,有人问哲学家奥古斯丁:“时间究竟是什么?”奥古斯丁答:“你不问我,我本来很清楚地知道它是什么;你问我,我倒觉得茫然了。”

朱光潜指出,世间许多见惯不惊的东西都如此,其中最显著的就是“美”。我们对美食、美酒、美颜、美妆,用得手到擒来,本不觉有何难解,但哲学家和艺术家们,摸索了两三千年,到现在还没一个定论。我们普通人,听他们的争辩,越听越糊涂。

除了《文艺心理学》,朱光潜还著有《变态心理学》,和前文提到过的《悲剧心理学》。“变态”在今天成了一个相当“接地气”的日常生活词汇,所以朱光潜的这本著作不免让人眼前一亮。但此“变态”非彼“变态”,《变态心理学》是相对于“常态心理”而言的,其“变态”意为“病态”。

大名鼎鼎的弗洛伊德、荣格等心理学家,都在朱光潜的研究之列,除了梳理他们的心理学成就,朱光潜毫不客气地指出他们的门派之争,不堪似村妇斗嘴。

由此我们可以放心,朱光潜的美学,从凡人的接受心理出发,尊重的是普通人的美感经验。他的美学生涯中一件最重要的事,也是最“接地气”的,即《给青年的十二封信》的写作、发表和畅销。

前文提到考大学时朱光潜家境不足以支撑其读北大,但后来朱光潜为何能到香港、欧洲读书12年呢?一是因为考取了官费,二是他一边阅读,一边写作。因政治不稳定,官费经常不发,朱光潜一到英国,就给国内的《一般》杂志写稿。稿件是拟对国内一位小知识青年的系列信件,就求学、治学、升学和具体的读书方法、动静修养问题一一娓娓道来。

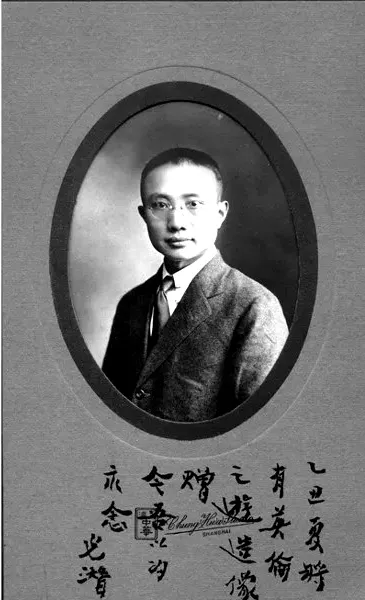

赴欧洲留学时,朱光潜赠给妻子奚今吾的照片

朱光潜的母校

《一般》杂志后改名为《中学生》,朱光潜的稿件却没有断,后结集成《给青年的十二封信》出版,一下竟成了当时最畅销的书。

给青年的十二封信

写作《给青年的十二封信》时,朱光潜30岁左右,自己都还是一个青年。今天的年轻人,对所谓的循循善诱、谆谆教导,是非常容易生逆反心的。青年朱光潜,为何能深得国内广大小青年们的心呢?

首先是祖师爷赏饭吃。“桐城古文派”自带“义法”主张,所谓“义法”,恰当并且成法在胸。在没有“义法”的情况下,人才会“倚老卖老”,板起脸来进行一板一眼的说教。同时“桐城派”刘大櫆强调散文的艺术性,有“因声求气”一说,朱光潜30岁,没成为未老先衰的中年,而是能和青年促膝谈心的“你的朋友孟实(朱光潜字孟实)”,这一点当然没有问题。

二是张弛有道。朱光潜研究意大利克罗齐的美学,并对他整个学术范畴、哲学都进行了研究,并上溯到欧洲近代哲学,从康德、黑格尔到克罗齐的完整脉络。克罗齐是这条脉络上的硕果,朱光潜翻译了克罗齐的《美学原理》,紧接着又评述了克罗齐哲学是怎样起来的,把克罗齐四大部《心灵的哲学》分篇提要叙述。总之两个字,吃透。

但朱光潜在建立自己的美学体系时,却有意“去哲学化”。在写《给青年的十二封信》时,更是不同于哲学美学研究中的锱铢必究,采取的是十分放松的聊人生的方法。

这种贴近青年的方法又不同于“媚俗”。朱光潜坦白,“闭门读书的成就总难免空疏虚伪。”哲学的祖师爷苏格拉底,就已经把哲学从天上搬到地下,“学术思想是天下公物,须得流布人间,以求雅俗共赏。”

第三是特殊的一般化,这也符合杂志《一般》的宗旨。青年学生总是容易“自成一种特殊阶级,把社会看成待我改造的阶级”,这就太不“接地气”了。朱光潜借日本作家厨川白村的书《走向十字街头》,把“接地气”描述为“走向十字街头”。但是,他非常警醒这道开端,容易一泻千里成为一种“反智”的社会风潮——“十字街头的空气里究竟含有许多腐败剂”,“昨日的殉道者,今日或成为市场偶像,而真纯面目便不免因之污损了。”

用今天话讲,“高手在民间”,真是这样吗?朱光潜毫不留情地打假——老庄、佛学、易学经过流俗化以后,其结果是游方骗钱的道士、和尚、方士;西方哲学和文学落到一般“砖家”的手里,弄得成何体统!

朱光潜的过人之处是能超越这些甚嚣之尘,透过现象看到本质——“十字街头上握有最大权威的是习俗。习俗有两种,一为传说,一为时尚。”传说是走样的传统,时尚则是争先恐后,两者都不假思索,盲从附和。这两大权威,都是靠不住的。所以,“要时时戒备十字街头的危险,要时时回首瞻顾象牙之塔。”

美感教育

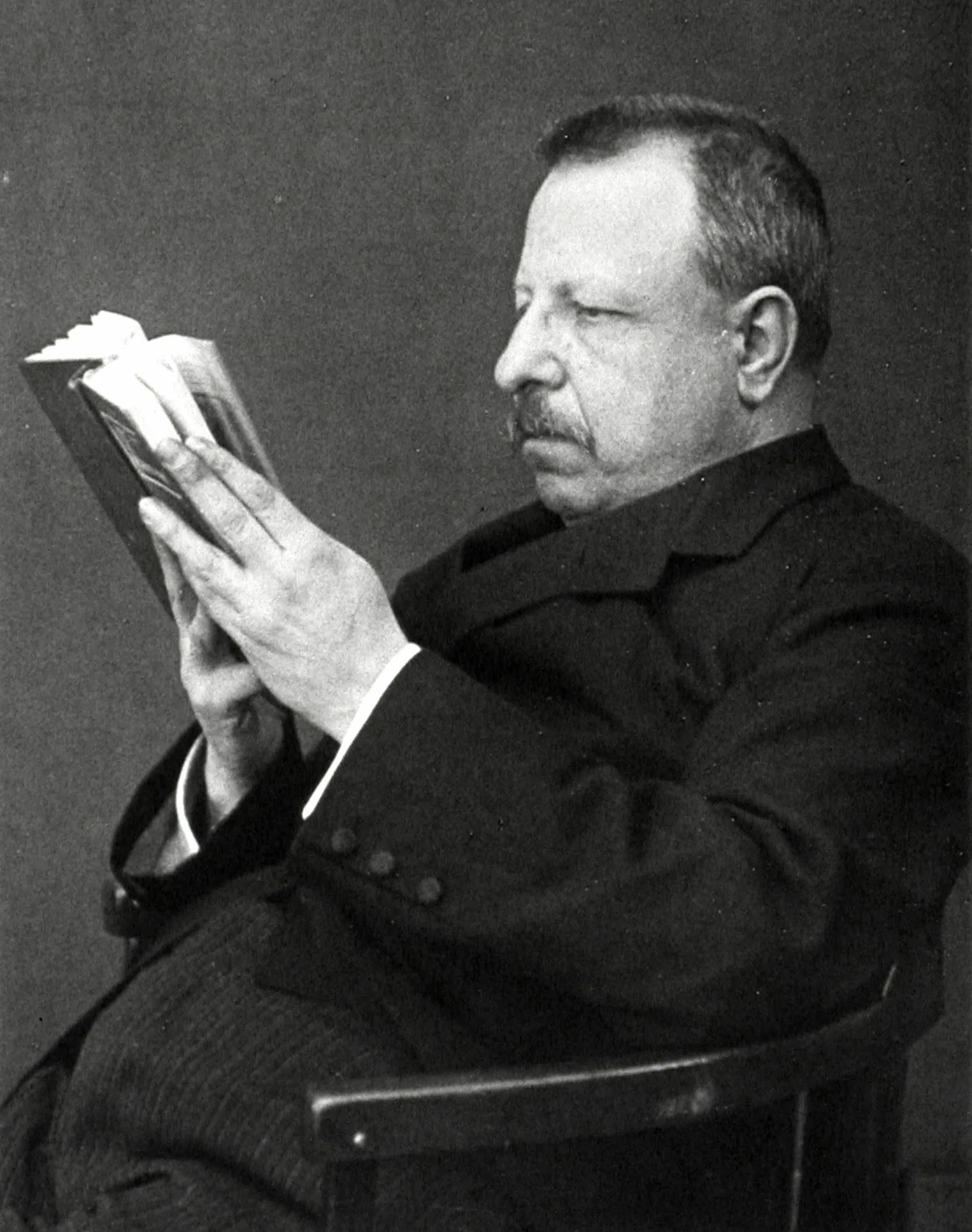

朱光潜的美学思想,深受贝内德托·克罗齐(1866—1952)的启发

青年朱光潜在求学的间隙,在家乡做过小学教员,到张东荪的中国公学教过英文,经夏丏尊介绍到浙江上虞白马湖春晖中学教英文,结识朱自清、丰子恺,参与筹办过以“教育独立自由”为口号的上海江湾立达学园。

海归后,朱光潜去北大任教,抗战爆发到四川大学当文学院长,又到内迁乐山的武汉大学外文系任教授、教务长。朱光潜教育生涯的数次“跳槽”,都是因为反对北洋军阀、国民党当局对教育的干预。但在任武汉大学外文系教务长时,因国民党有个老规矩,学校“长字号”人物都必须参加国民党,朱光潜不得不成为了蒋介石的“御用文人”,其表现无非就是给国民党《中央周刊》写稿,和《给青年的十二封信》成书一样,后结集成《谈文学》《谈修养》出版。

朱光潜的教育理念,在于认定“教育的功用就在顺应人类求知、想好、爱美的天性,使一个人在这三方面得到最大限度的调和发展,以达到完美的生活。”

“教育”一词,其拉丁文词根educare,原意是“抽出”,外延为“启发”,启发什么?启发人求知、想好、爱美,也就是真善美。

朱光潜认为西方“教育”的启发本质,还只在于手段,而教育的目的,可以在东方文明中找到答案,那就是儒家经典《中庸》的“尽性”说——“唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育,可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”

然而也正是在西方的“教育”中,不乏仇视美育的声音。柏拉图要把诗人和艺术家逐出“理想国”,中世纪耶稣教徒的态度也类似,卢梭的思想是启蒙的,但他却说文艺的复兴会伤风败俗,托尔斯泰宁可不要艺术,也“莫再让现在流行的腐化的虚伪的艺术继续下去”。

今天,“真善美”的说法已滥大街,不再能触动人们的心灵了。其实,古老的《道德经》里早就说过,“天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。”人人都知道朱光潜,但是朱光潜只是教科书里的考试题目,再不就是断章取义的微信鸡汤文章,其“真”不仅不能得以展示,一般知其然不知其所以然的推介,反而让人感到厌烦。

朱光潜不是不知道美感教育的任重道远,最终他认为儒家教育中的“兴于诗,立于礼,成于乐”,高于柏拉图和托尔斯泰等人,因为“兴于诗”可以让内心和谐,“立于礼”可以养成生活上的秩序,节省精力,“成于乐”直通“尽性”。

美育是德育的基础,是通向德育的必由之路。良好的美感教育使“道德并非陈腐条文的遵守,而是至性真情的流露”。 E