张武龄:反叛的贵公子,倾力的教育家

2020-07-30

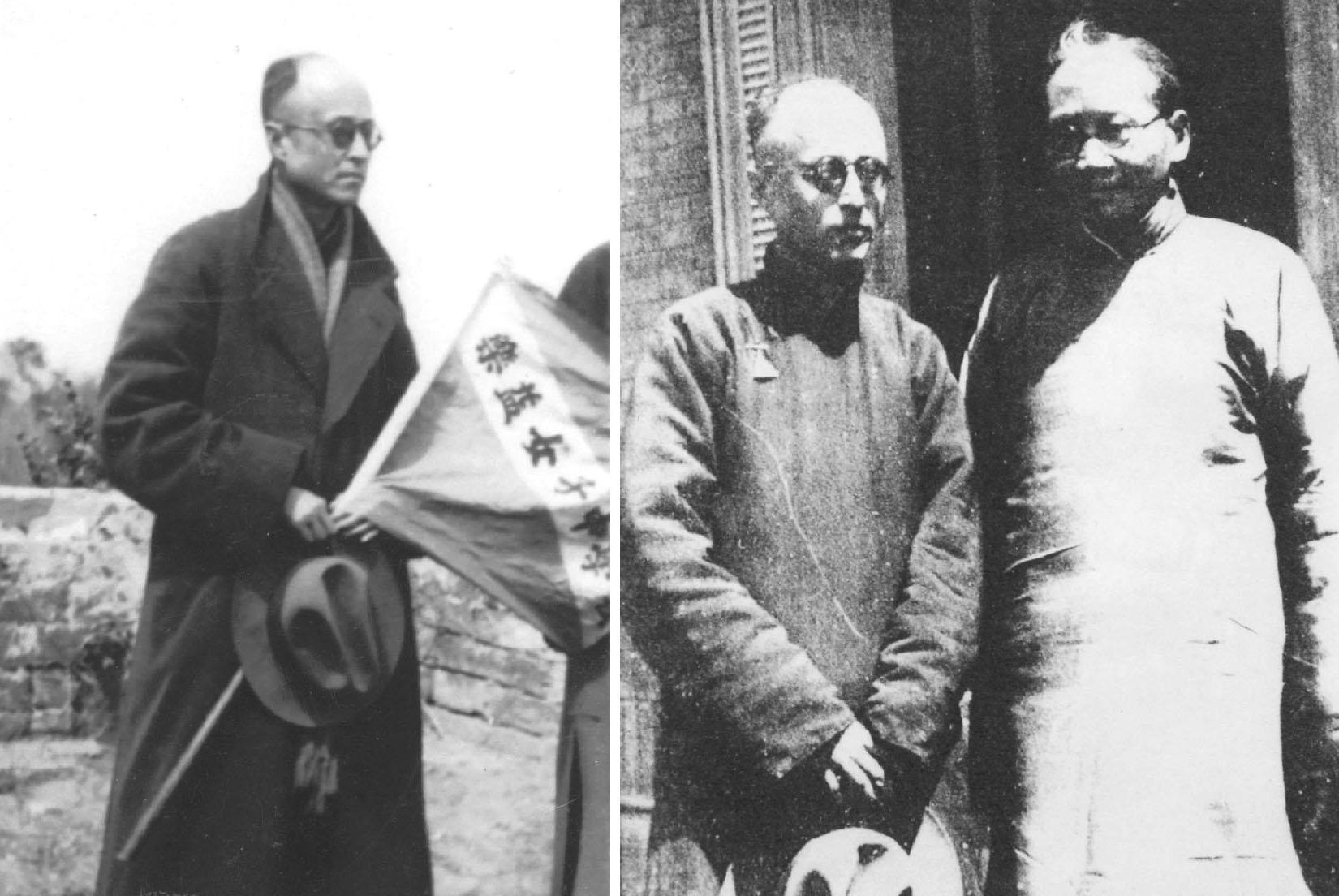

乐益女校的老师阵容堪称一绝。张闻天赴莫斯科时,曾受到张武龄的资助,他感慨:“张老先生当年送我的大洋,情重千金”

张武龄(1889—1938),安徽合肥人。1913年,张武龄携全家搬到上海,1917年迁往苏州。1921年秋,张武龄变卖家产,在苏州创办乐益女子中学(乐益女校)。乐益女校的任教老师阵容堪称一绝:张闻天、柳亚子、叶圣陶、匡亚明……这些名字在中国近代史上无不影响深远,乐益女校亦成为苏州的红色起点。张武龄在苏州办学17年。1937年,日军逼近,乐益女校无奈关闭,张武龄回到合肥,于1938年患痢疾去世。

张武龄虽然出生于钟鸣鼎食之家,但与当时的世家子弟不同,他更像是一个决然的反叛者。张武龄洁身自好、痛恨赌博、不吸烟、不喝酒。他广闻博览,思想开化,孩子陆续出生后,庞杂的合肥老宅中渐现慵散之风,为了孩子的成长和教育,张武龄毅然举家辞别祖居,为“苏州张家”的历史画出了第一笔。正是在苏州,他开始致力于毕生的理想——办学。

出走的贵公子

张华奎膝下无子,张武龄出生后,被从五房过继来,成为张家的长子长孙。张华奎为他取名绳进,取意“绳其祖武”,字武龄,希望他如祖父张树声一样英勇。

张武龄4个月时,张华奎上任四川川东道台,张武龄乘船同去(张华奎去世后,张武龄回到合肥)。船日夜行驶在江中,在风浪和机械的巨大声响的伤害下,张武龄自幼听力不好。也许是因为这个缘故,他远离了张家祖辈的勇武,一改张家世代从政的传统,走出了另一条道路。

1906年,张武龄17岁,和来自扬州的大家闺秀陆英成亲。1913年,24岁的他携家眷搬到上海。张武龄这次举家出走,和他从小受到的开明教育不无关系,他始终关注、向往着外面更广阔的世界。

张武龄之女张允和后来在《张家旧事》中回忆:

辛亥革命后,父亲觉得,这样一个衣食富足的大家庭,众多子弟中很可能会有坐享其成、游手好闲,甚至纵情声色之徒,在骄奢淫逸中消磨时光和生命。如果长久在这样的环境里,自己的子女将来说不定也会受影响沾染恶习。同时也受到祖父办“洋务”的思想影响,父亲早有志于办教育以强国,遂决定离开合肥。1913年,父亲带全家搬到上海。

张武龄离开“合肥张家”这一支,也从此离开了旧式士绅大家族的种种家规陈俗,一步迈进了开风气之先、充满活力的上海,为“苏州张家”的历史画出了第一笔。

实际上,当时已经有一些张家兄弟远走他乡。如后来成为革命烈士的张鼎和,随其父于20世纪初定居天津,并就读于南开中学,这里是周恩来的母校,张鼎和的革命启蒙从此开始。

还有张乔龄,不满16岁,一人赴直隶考入保定军校。毕业后,他加入国民革命军,后成为国民党中少数的常胜将军。1937年,他参加抗日战争。因不愿和共产党作战,日本投降后,他申请了退役。

“书痴”张武龄

张武龄出生时,张家在合肥已经有良田万亩,是远近闻名的大地主。作为张家的嫡长孙,他天资聪慧,没有沾染半点儿恶习,洁身自好,痛恨赌博、不吸烟、不喝酒,深得祖父疼爱。

张武龄唯一的爱好就是读书藏书,家中的书全是他买回来的。张武龄买书堪称传奇,他在上海买书,身边需要跟着人帮忙拎书。到后来实在拎不动了,就一一寄存,全部买好后,再雇车一家家去收取。

在苏州,观前街两家大书店小说林、振新书店的老板都认识“张大主顾”,只要他来了,老板伙计都跟在他身后,陪着挑选书籍。凡是店里有新进的书,不需多言,直接成捆送到张家。

韦布是张武龄继室韦均一的弟弟(1921年陆英去世,张武龄带着9个孩子,难以维持家庭,于第二年同韦均一结婚),他称张武龄是个奇人。重听、近视、瘦弱,高鼻子、瘦下巴、秃头顶,长得像书中的国际大侦探福尔摩斯,有一双神采奕奕而敏锐的眼睛,“他是有高贵气质的中国知识分子,并无洋气”。韦布说:“我好多年来接触张奇友(张武龄),从未发现他有任何一样坏习气。要勉强说有的话,那就是坐马桶的时间较长。他的注意力一定在身前凳子上的报纸上了!”韦布跟随姐夫办学多年,发现姐夫家里连一副麻将牌都找不到。

从上海搬到苏州后,为了解社会动向与时代思潮,张武龄每天都要翻阅当时能订到的所有报纸。张武龄家里订的报纸和藏书位列苏州缙紳之冠,仅报纸就有30多种:《申报》《新闻报》《时事新报》《时报》《苏州明报》《吴县日报》《晶报》《金钢钻报》……

张武龄之子张寰和说,父亲这个习惯早在上海就形成了,就连那些不知名的小报小刊他都要看,有时到上海办事住酒店,如果三天不搬走,房间就会堆积很多报刊,再想挪窝就费事了。

学校的经费落实有余后,才考虑儿女的学费

1916年12月27日,张武龄的第3个儿子在上海出生。鉴于12月25日是蔡锷云南起义一周年,张武龄为儿子取名“定和”,字“锷还”,意在“重定共和”,“蔡锷还中国”。

和当时大部分中国知识分子一样,张武龄对国家大事非常关注,忧心国家未来。“五四运动”前,他已经在考虑一个问题:祖父以赫赫军功积累的大笔财富,该怎么运用?张武龄想用这笔钱报效国家,缓解国家的燃眉之急。

不久,他开始致力于毕生的理想——办学。有史料称他早期曾在上海投资实业,但经营失败。事实上,他从未做过任何生意,而是将一生的精力全用在办学上了。

张武龄对自己的革新是从名字开始的。他嫌自己的名字太封建,更名为冀牖,意思是希望在纷乱不清的时代,洞开一扇小窗户。为了办学,他做足准备,先后请教过苏州、上海、南京等地的教育界知名人士,还邀请张一麐(袁世凯政府内务秘书长,担任过教育总长)做校董事会董事长。

1921年秋,张武龄变卖家产,在苏州创办了平林中学、乐益女子中学。定名“乐益”,是取“乐观进取,裨益社会”之意。现唯一保存下来的乐益女中校刊(民国二十一年毕业班纪念刊)中有张武龄自撰的校歌:

乐土是吴中,开化早,文明隆。

泰伯虞仲,孝友仁让,化俗久成风。

宅校斯土,讲肄弦咏,多士乐融融。

愿吾同校,益人益己,与世近大同。

从办学的那天起,张武龄就不计代价。他生活朴素,自奉甚俭,但是只要是学校所需,他无不竭力予以满足。他捐出祖产巨资,让出宅园20余亩,建校舍40余间,教学所需要的设备,无不具备。他有10个子女,如按3000大洋培养一个留学生计,有3万元就能全部送出国留学,但他连这笔钱也省下来,用于学校。

每年开学时,张武龄的子女往往不能确定自己是否还能返回学校上学。张寰和记得,父亲总是先把学校的经费落实有余后,才给姐姐和哥哥分配学费和路费。

当时有人嘲笑张武龄傻,钱不花在自己儿女身上,却花在别人儿女身上

有人曾为张武龄算了一笔账:“张冀牖办乐益女中,花费2万余元建设校舍,购置设备(钢琴、化学仪器、图书、运动器材、演出道具等)。对教职员工亦从丰付酬,高中教师每时1元,初中教师每时5角到7角。一年教职员薪金达5000余元,其他校工伙食、办公费用等每年需2000余元,合计年需7000余元。但是学费收入不多……年收入不到2000元,收入相抵要贴5000多元。平林中学租民房办学,每年租金3000余元。”这里面的资金缺口,全由张武龄一人填补。

从1921年到1937年,张武龄为创办乐益女校花费了25万银元。办学所有费用,全靠他一人支出。张武龄的儿女说:“他不接受外界捐款,别人想办法找捐款,他恰恰相反,有捐款也不要。”他坚决不拿别人一文钱,无论是当局的津贴、教会的赞助、好心人的捐助,一概谢绝,唯有如此,才能在办学上独立自主。

张武龄每年还拨出十分之一的名额,招收免费生,以便穷困人家的女儿入学。比例之高,在江浙一带罕见。他对莘莘学子如此厚爱,对诸亲好友却悭吝异常,凡有告贷,均以“闭门羹”却之。当时有人嘲笑张武龄傻,钱不花在自己儿女身上,却花在别人儿女身上。

张武龄将办学当作一生的事业,他也因此与蔡元培、蒋梦麟等很多当时著名的教育家结为朋友。后来,他的子女延续着父亲爱家报国的志趣,纷纷投身于慈善事业。

有一天深夜,张武龄悄悄跑到乐益女中的操场上,大喊有火,女学生们纷纷从睡梦中惊醒,急忙爬起来,夺门而出,环顾四周,却连火星都没见着,睡眼惺忪中只见张武龄站在操场上。

张武龄把惊魂未定、莫名其妙的女学生们集中起来,即席发表演讲:“我今天是意在检验大家临事能否镇静,每临大事有静气,这样才做得大事。另外,如果邻家真的有火,你们是否有舍己救人的仁勇义风呢?”一番演讲,让学生们都肃然起来。

张允和后来回忆:

爸爸接近学生,关心学生,爱护学生,深得学生们的尊敬和爱戴。80多岁的王莲话,是抗战前的乐益学生,她听说我要编乐益校史,特地把她珍藏60多年的毕业纪念册送给我。册中有爸爸的照片、为她们班级的题词、校舍和校园的照片等。她谈起爸爸鼓励她参加童子军,还特殊批准她去镇江参加集训。想起当年的喜悦,还十分高兴和激动。

有些女孩小学毕业后,家贫不能升学,爸爸知道后,就叫教师动员她们免费入学。同时还设置了较多的免费名额,使有些女孩能继续升学深造。她们和家长都十分感激爸爸的帮助。

爸爸自己虽然不上课,但经常参加学生的各种活动,如运动会、游艺会、远足等。匡亚明(老师)指导学生演出田汉的《南归》《湖上的悲剧》等话剧,爸爸都十分赞许。

乐益的学生对学校和校主都有深切的感情。幼年的我,经常在乐益嬉戏,有些高班的学生待我很好。我看到她们临近毕业时,舍不得离开学校,哭哭啼啼在梅花树下挖了一个很深的坑,把和她们朝夕相处的竹片名牌,用小手绢包好,深深埋入土中,表示她们虽然远离母校,但是要永远和乐益在一起。

张闻天赴莫斯科时,曾受到张武龄的资助,张闻天说:“张老先生当年送我的大洋,情重千金”

乐益女校不仅是一所学校,更是苏州的红色起点。

1925年9月,中共苏州独立支部成立后,以乐益女校为据点,先后邀请恽代英、萧楚女、施存统、安东晚等来苏作演讲,宣传革命形势,推动党团组织的发展。

乐益女校的任教老师阵容也堪称一绝:张闻天、柳亚子、叶圣陶、匡亚明……这些名字在中国近代史上无不影响深远。而乐益女校,可以说是张闻天革命的第一站。

求贤若渴的张武龄曾亲自跑到松江,邀请侯绍裘前来兼任乐益女中和平林中学的教务主任。侯绍裘是共产党人,但张武龄用人从来不讲党派。他只觉得他们年轻有为,“学问好思想新”,就把他们请来了。

张武龄一生未加入任何党派,未依附任何组织,连上海学校(松江景贤中学)主动前来要求合并,也被他婉言拒绝。正是这种高度的独立,让他敢于开辟从未有过的课程及活动。

值得一提的是,热衷办学的张武龄,自己却没上过正规学校,但这也让他不受传统教育藩篱的约束。不夸张地说,乐益的校风一直走在时代前列。稍加查询当年的苏州报纸,就可以发现,乐益并不是闷头办学。

1925年9月7日,本是乐益正式开课的日子,但为铭记《辛丑条约》(9月7日签订)国耻,乐益停课,举行演讲活动,由侯绍裘主持、张闻天主讲《帝国主义与辛丑条约》,老师叶天底主讲《九七与五卅》。

很多年后,张允和在回忆乐益女中上课的情景时,印象最深刻的,是张闻天给她们讲都德的《最后一课》。这是一篇翻译过来的作品,在20世纪20年代初期,是一种新风:

法国作家都德的《最后一课》,是大家都知道的爱国主义好文章,当时给我们女孩子很大的震动,激发了我们的爱国心。

在乐益女中,张闻天先生只教了我半年国文,可他把我们引入了一个广阔的世界,给了我一辈子的长远影响。我永远不能忘懷他的谆谆叮咛:做人要做对人类有益的人,做事要做对世界有益的事,真正的人是“放眼世界”的人……

上海“五卅”惨案发生后,乐益停课10天,上街宣传、募捐,分散在各个城门口、火车站口……乐益募捐得了第一名,上海、苏州各报都登了这条消息。为支持上海工人罢工,同学们自编自演了节目,父亲还请来了马连良、于伶等名演员义演募捐,共演了三天……

乐益的爱国行动,引起了当局的注意,多次来找麻烦。那时爸爸是校主,继母韦均一是校长。当局要求必须辞退几位教师,否则就封闭乐益女中,逮捕他们。万不得已,爸爸忍痛辞退了几位可敬的老师,实际是给他们一定的资助,请他们避避风头。乐益女中因此停办了高中部,我和大姐、三妹转到南京读高中。

张闻天老师不久到苏联去了,后来才知道侯绍裘、叶天底两位老师先后遇害了。

1937年,日军已经逼近,前景一片灰暗。乐益女校无奈关闭,张武龄夫妇迁回合肥。在他们离去后,日本人把乐益改成医院,后又改成监狱。

张允和说:“要不是卢沟桥事变,(乐益)还会一直办下去……1938年冬,也就是卢沟桥事变的第二年,我的爸爸去世了。爸爸是由合肥、六安逃难到霍丘去的。后来听人说,爸爸是吃了日本人放了毒的井水,患痢疾去世的。那时候爸爸才49岁。”从1921年到1937年,张武龄在苏州办学17年。

张武龄离世后,他的子女秉承父志,纷纷投身教育事业。抗日战争胜利后,乐益女中恢复办校。1946年至解放前,校长由长子张宗和担任。解放后,张宗和任贵阳师范学院历史系教授,五子张寰和接任校长一职。

1960年,张闻天重访苏州乐益女中。1925年,他受中央指派赴莫斯科,临行前张武龄曾送他数十元大洋作为旅资,想起此事,张闻天感慨道:“张老先生当年送我的大洋,情重千金。”

(责编/袁栋梁 责校/陈小婷 来源/《合肥四姊妹》,金安平著,三联书店2007年12月第1版;《张家旧事》,张允和口述、叶稚珊编撰,三联书店2014年7月第1版;《流动的斯文——合肥张家记事》,王道著,浙江大学出版社2014年4月第1版;《张武龄家的不动产 向内寻求精神富有》,佚名/文,《北广人物》2017年第41期等)