参政实效性与地方民主党派成员的角色塑造

——基于CNKI期刊数据与地方档案的三次文献研究

2020-07-29闫鑫旺

彭 侠,闫鑫旺,刘 斌

(太原科技大学,山西 太原 030024)

民主党派参政议政的实效性一直是衡量其组织功能的重要指标,在参政实效达成的过程中,其成员角色功能的充分发挥至关重要。从社会学的角度看,恰当的社会人角色选择是自然人融入社会组织并充分发挥其潜能的必要前提,当然,在这一过程中,自然人也是一个被塑造的过程。也就是说,一方面自然人融入社会成为社会人,另一方面社会组织反过来也在规范塑造自然人并使之成为社会组织正常运转所需要的“角色”。这是一个自我塑造和被塑造的双向同构过程。所以,从理论上看,民主党派参政的实效性与其成员的角色塑造有着密切联系。

一、基于CNKI期刊数据分析的角色塑造观念

通过检索《中国期刊全文数据库》发现,1988年1月—2020年3月,以“民主党派”并包含“参政”为题的期刊文章共有581篇。这其中有新闻报道、领导讲话30篇,一稿多投(含稍加改动,主体内容不变的另投文章)30篇,一稿连载4期的1篇(检索系统统计显示为4篇,其实为1篇,多出3篇)。除去以上63篇,学术论文只有518篇。从研究者看,发表2篇及以上论文的作者共43位,其中发表3篇论文的作者有胡庆亮、李平、李淑平、吴平奎、许奕锋、周祖成共6人,发表5篇论文的作者有胡洪彬、马艳2人,这8位作者相对可以称为“核心研究者”。从研究内容和目的来看,这8位“核心研究者”发表的28篇论文主要涉及“参政”的组织、机制、内容、权利、资源、能力、功能、对策以及参政者的思想教育等。再以本研究选题相关的“能力”为主题词,筛选出“核心研究者”的5篇文章,分别是李淑萍《民主党派参政议政能力问题研究——以宁夏为例》、许奕锋《新形势下民主党派提高参政议政能力的路径选择》、许奕锋《新形势下民主党派提高参政议政能力的价值分析》、胡洪彬《网络信息化背景下民主党派的参政议政能力建设》、胡洪彬《近年来我国民主党派参政能力建设研究述评》;同时,以“民主党派”并且包含“参政”和“能力”为题再次通过检索《中国期刊全文数据库》的核心期刊文章,又得到4篇文章,分别是张瑞琨《提高民主党派参政议政能力问题刍议》,许立坤、祝远娟《关于加强民主党派参政能力建设的探索》,郑宪《加强民主党派参政能力建设的思考》,姚小远《论提高民主党派的参政能力》。这9篇论文是借鉴专题文献著者群评价方式[1]和核心著者测评方式[2]并结合CNKI期刊数据库搜索引擎功能筛选出来的,是本选题相关研究的代表性文献。通过本选题的三次文献研究,再细读这9篇文章,我们初步得出以下判断。

第一,民主党派参政能力提升问题目前被学术界关注的程度远远不够,缺少核心研究者,缺少代表性文献。

第二,本选题的关注重心主要在思想建设、制度建设、平台建设以及参政能力的内容、参政资源等,鲜有涉及参政成员个体能力提升问题的研究。关于这一点,胡洪彬在他的一篇述评文章中的“目前的问题和进一步研究的思考”部分,也表达了相似的观点[3]。

第三,现有文献没有关于民主党派成员的“角色塑造”提法,也没有相关社会学视角的研究,更不可能有相关专题研究。这恰是此研究选题的意义。

第四,分散于代表性文献中的相关“角色塑造”的朴素观念还是有的。姚小远从研究落实中共中央《关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》的角度认为:“具体在政府部门担任实职领导从事参政实践,是提高民主党派参政能力的最重要的评价指标之一。”[4]张瑞琨在《提高民主党派参政议政能力问题刍议》一文中提出:“加强实践锻炼是提高民主党派参政议政能力的关键之处。”[5]这里,作者除了与姚小远一样,提出“加大实职安排”,还提出“挂职锻炼”“社会服务”。胡洪彬主张“去精英化”,成为本阶层利益代表[3]。

如果说姚小远的研究更多的还停留在政策解读层面,那么,张瑞琨的“挂职锻炼”“社会服务”以及胡洪彬主张的“去精英化”,已触及到民主党派成员的角色认同与群体归属,是“角色塑造”的重要内容。

二、地方民主党派参政实效性与个体成员关系的档案分析

样本的选择,常常直接影响研究的信度和效度。因此,样本的选取一般要遵循三个原则:一是代表性;二是比较性;三是完整性。“代表性”就是成员构成不能过于单一,社会不同阶层的覆盖面要广;“比较性”就是有参照,有可以比较的因素;“完整性”主要是指样本的信度。根据这一原则,我们选取中国民主建国会(以下简称“民建”)太原市委员会作为研究样本。一是其作为地级市级别的民主党派组织,不仅具有基层的特点,且其成员的构成面又非常广,从而避免了区县级或基层行业系统组织的单一性,这使得此样本具有很强的代表性。二是近两年民建太原市组织参政议政的实效性有显著的提升,通过与过去进行对比,应该能看到:成员前后不同的角色定位、前后不同时间参政议政实效性所呈现的区别、不同角色定位与不同参政议政实效之间的关系,这使得此样本具有很强的比较性。三是研究者作为此组织成员,不仅可以完整掌握本组织的材料,而且对本组织参政议政的变化和不断提升的影响力也有切身体验,这种完整性的样本是很难得的。

截至2018年上半年,民建太原市组织共有会员1196人,会员平均年龄51.3岁,其中40岁以下339人,41—50岁298人,51—60岁229人,61岁以上330人。其中,具有大学本科学历的为472人,硕士研究生及以上学历的为103人,二者合计均占总人数的48%;具有正高和副高职称的为98人,中级职称的为332人,二者合计约占总人数的36%。受限于健康、精力等各种因素,有参政议政意愿并真正付出且产生效的成员基本上都在60岁以下(这也与已有的相关研究相吻合[6]),共计866人。人员构成虽然以经济界为主,但也涉及党派、机关、政府、团体、司法、农技、科教、文化、艺术、卫生、出版、中介以及私营业主等社会各个领域,样本具有代表性。

考察党派成员参政议政情况最主要的指标是提案和社情民意,民建太原市组织会员参政议政情况的考察主要也是从这两个方面着手。统计的时间范围是2012—2018年上半年,统计内容主要是被市政协以上各级组织机构采纳的提案和社情民意。时间考量主要是听取了民建市委的相关工作人员的建议:一是2012年以前的资料因故不全且不易查找;二是2016年之前的参政议政情况每年都大致差不多,变化不大,能找到的2012—2016年资料足以能够代表;三是从内容来考量,单单递交了提案或社情民意,这只能说明参政议政的主动性,而只有被采纳了才能说明参政议政的实效性。当然,如果落实到本课题的研究目标,还需深入考虑调研课题情况、参与人数以及参与成员的构成情况。

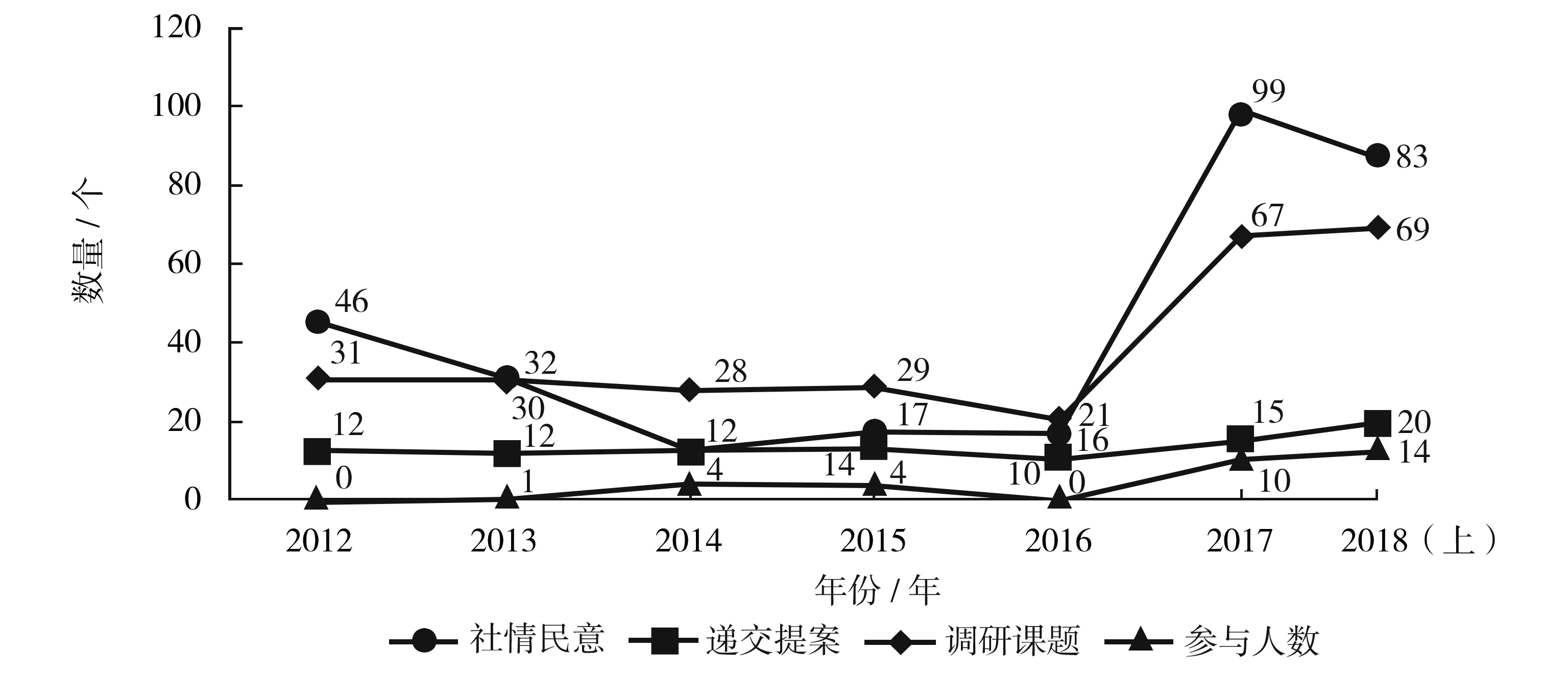

经统计,2012—2018年上半年期间民建太原市组织成员的参政议政情况总体上分为两个状态:2012—2016年期间是一个状态;2017—2018年又是一个状态(见图1)。

图1 民建太原市组织成员参政议政情况(2012—2018年上半年)

从社情民意上看,2012—2018年上半年每年被采用的情况分别是46篇、32篇、12篇、17篇、16篇、99篇、83篇(半年);2012—2018年上半年递交提案情况分别是12 篇、12篇、12篇、14篇、10篇、15篇、20篇(半年)。从专题调研课题完成情况看,2012年0个,2013年1个,2014年4个,2015年4个,2016年0个,2017年10个,2018年14个;从参与人数来看,2012—2016年期间基本维持在30人左右,2017年已达67人,2018年上半年为69人。

2017年开始,被采纳的社情民意数量与之前相比呈2—3倍的增长;提案增幅虽然没有那么明显,直到2018年才基本达到先前2倍的增长,但作为高质量提案主要支撑的专题调研课题却呈3倍增长,可见提案是数量增长和质量提升并行的。与之相应的是参与人数的成倍增长。这突然增长的成员,恰是本课题研究的重点。

统计显示,2017—2018上半年有效参政议政所涉及的成员主要有70人,其中男41人、女29人;40岁以下的25人、40—49岁的24人、50—60岁的21人;博士5人、硕士23人、本科35人、专科7人;副高级以上专业技术职务11人、中级29人、非技术人员30人;民建市委常委8人、专委会主任5人、支部主委6人、相关副职或委员23人、普通会员28人。

统计结果表明:第一,参政议政有效性的实现与参与成员的学历和专业技术职务呈现正相关。70人中,有博士、硕士学历的共28人,有本科学历的35人,有专科学历的7人。全部都有专业学历,其中本科以上(含本科、硕士、博士)达90%,远远高出组织整体人员(1196人)结构中的本科以上学历48%的占比。从专业技术职务上看,70人中,副高级职务以上人员11人,中级职务人员29人,二者占比共计57%。如果加上专业技术部门的管理人员和有一定技术专长的管理人员约17人,其总占比就超过81%,远远高出组织整体人员结构中的中级以上职称36%的占比。

第二,参政议政有效性的实现与参政议政成员在组织中担任职务呈现正相关。70人中,参政议政的成员在组织中担任职务的为42人,占60%。

第三,参政议政有效性的实现与组织成员的性别和年龄关联性不大。70人中,女成员为29人,占总数的41%,略高于组织整体人员结构中40%的占比。40岁以下的为25人、41—49岁的为24人、50—60岁的为21人,三者比例为3.6∶3.4∶3,与全体成员中的此项比例的3.9∶3.5∶2.6数额大致相符。

三、民主党派成员参政角色塑造的观念认知

从参政议政的实效性出发,民主党派组织成员参政议政的意愿和能力是最基本的素质,也是最起码的角色定位。有主观意愿没有能力是空谈,有能力没有主观意愿也无法显示出能力、无法实现参政议政的有效性;当然主观意愿常常会促使能力的形成,能力的展现和发挥又常常会强化主观意愿。

前文关于民主党派参政实效性与参与成员的学历、专业技术职务、任职的相关性分析印证了这一点:专业技术职务和学历是成员个人能力的重要标志;在组织中担任职务,在一定程度上赋予了成员作为参政党的责任感,这种责任感是激发参政主观意愿的重要动力。

但这一结论并不是“官本位”指向的证据。上述统计的70人中虽然提到民建市委常委、专委会主任、支部主委以及相关副职或委员,但这些职务都是民主党派组织内部职务,其社会角色仍然是普通百姓,或为企事业单位职工,或为个体或合作从业者,更何况还有28名在本组织内部也没有任何职务的普通会员。属公务员身份的不超过5人,“在政府部门担任实职领导”的只有1人。而民建太原市组织成员中现职公务员近60人,任“在政府部门担任实职领导”的近15人,实际参政人数占比只有7%—8%,与非“实职领导”会员实际参政人数占比超过8%相比,“在政府部门担任实职领导”并没有在参政实效性上显示出优势。这在一定程度上反而证明以姚小远为代表的“在政府部门担任实职领导”[4]的官本位主张,是有局限性的。

当然,“在政府部门担任实职领导”是有参政能力的,而且与普通会员相比还有参政的平台优势、资源优势和参政经验,但其参政实效性并不见得比普通会员强,这只能用参政的主动性来解释。我们知道,“在政府部门担任实职领导”的行为,常常是职务行为,这种行为在很大程度上缘于外在的不得不做的约束。而且,对“实职领导”而言,职务行为的“施政”远比建言献策的“参政”更有自我存在感和成就感。从这一点来说,“实职领导”的职位反而成为影响成员参政热情和主动性的负面因素。而民主党派组织内部的职位,尤其是基层的职位,基本上都是社会各界人员在履行本职工作之余兼任的,既没有实际权力,也没有利益往来和交换,只有义务和责任。由责任感驱动的行为,更多的是自主自觉行为。但这并非说“实职领导”没有责任感,相反,没有责任感也无法担当“实职领导”,只是其责任感更多的赋予了职务行为。所以,“实职领导”的职位可以表明其具有一定的参政能力,但并不意味着参政一定实效。没有参政的主观意愿和动力,再强的能力,没有发挥也不会产生实效。

分析样本2017年产生的拐点要素,我们发现,除了增加少量新人,会员结构基本没有变化,主要变化的要素大致有以下三方面。

第一,制度建设上同时出台了《民建太原市委反映社情民意信息工作考评办法》《民建太原市委调研课题管理办法》,这在全国市级民主党派组织中也是极为罕见的。经费是微不足道的,奖励是象征性的,但这两个制度的出台产生了三个效应:一是无论是反映社情民意,还是做专题调研,都是有仪式感和尊严感的事情;二是每一个普通会员都有参与的机会和获得认可的可能;三是通过反映社情民意或专题调研可以得到组织的认可,从而强化自己的组织归属感和政治存在感。这就从制度上激发了普通会员参政的内驱力。

第二,民建太原市委日常工作中增加了反映社情民意及课题研究等方面的工作。譬如,对新上报的社情民意进行会诊、质量提升,对提供社情民意的会员进行辅导、实行老带新帮助;对调研课题进行专家会诊、辅导、评审。这增加了有参政热情的会员在参政能力上的信心,参政效果的实现又会强化这一信心,同时也会使参政内驱力得以强化。这一点与张瑞琨提出的“加强实践锻炼”“挂职锻炼”“社会服务”[5]等措施有异曲同工之效,不同的是张瑞琨的主张太过“精英化”了,成本过高,涉及面过窄,可操作性不强。

第三,组织建设上,2017年部分基层支部班子成员调整和2018年各专委会换届,这期间,样本70人中有15人由普通会员成为在组织中担任一定职务的非普通会员,占总数的21%。这与上文样本分析结果——参政实效与成员在组织中担任职务呈现正相关的结论是吻合的。

无疑,这三个拐点中的变量都是指向对参政内驱力强化的。这就可以解释,为什么样本中居然有占总人数40%的28位普通会员,当然,如果按2017年之前的身份计算,普通会员占比更高,为61%。从这一角度看,胡洪彬主张的“去精英化”,成为本阶层利益代表[3],无疑是地方民主党派成员角色塑造所应遵循的原则。

理论上说,角色定位是个体从自发到自觉的选择,更是社会组织不断塑造并赋予其特有职能的过程。从样本分析我们可以看出,民主党派成员参政的实效性与其角色正确定位正相关,对于成员个体而言,组织的正面引导和塑造显然更为关键。因为,个人荣誉感的形成,需要被认可而形成的成就感,更需要施展才华的舞台、发挥能力的平台;集体归属感的形成需要个人主动的一面,更需要组织生活常态化并在组织生活中不断被温暖、被感动的一面;而组织成员的政治责任感、历史使命感,需要个人在感受中、在体验中、在学习中不断提升,更需要组织培训,需要组织提供感受、体验、学习的机会。个人荣誉感、集体归属感、政治责任感、历史使命感都是激发参政内驱力的要素。