基于现象学的节点空间研究

2020-07-28黄瑞龙陈波周铁军

黄瑞龙 陈波 周铁军

摘 要:随着城市化进程和经济全球化,中国城市的同质化问题凸显,这将削弱城市竞争力,滞缓城市发展。从现象学出发,以诺伯格·舒尔茨提出的场所精神为核心,探讨城市发展遇到的问题与解决方法。以重庆、贵阳的几个网红节点空间为例,从历史文化传承,环境利用,空间、建筑、景观设计等方面,分析其形成的内在原因和特征。自然环境、地域文化与建筑环境的共同作用是网红节点的形成基础。规划设计中:应更多关注人的体验,回归城市设计的根本,使节点空间更好地发挥辐射作用;将人的意识作用于城市空间,城市空间反作用于人的行为;同时,在节点空间营造上应注重场所感,突出城市文脉特征。

关键词:现象学;场所精神;网红节点;城市同质化

中图分类号:TU-021;TU-023 文献标识码: A

随着中国城市化程度的加速,城市建设从追求同一性到差异化多元并置。在提升城市竞争力的同时,借助互联网的高速发展和移动终端普及,一些城市出现了“网红”节点,这些节点空间提升城市知名度,甚至带动成为网红城市,进而促进城市发展。网红节点的形成,既有历史文化传承的因素,也有环境利用,空间、建筑、景观设计等方面的原因。迄今,尚未见研究城市网红节点空间的相关文献。本文基于建筑现象学,以重庆、贵阳几个网红节点为对象,分析城市网红节点形成的原因和特点,以及网红节点与城市设计的关系,以期在城市设计中拓展思路,塑造城市新名片,体现城市节点的社会需求。

1 现象学研究方法的理解

1.1 现象学理论概述与理解

现象学一词源于希腊语,是一种体现人们对各种事物的认知理论,是人对世界复杂客观现象从知觉到直接感知的哲学思考,其目的在于借助观察现象或者描述表面迹象理解隐藏于其后的客观的、本质的东西[1]。现象学概述如图1所示。

建筑不是孤立存在的,受历史、文化、社会等多方面因素影响。它处在场所中,与场所之间有着各种复杂的关系。建筑现象学的核心是场所、场所精神、存在空间。基于建筑现象学理论,用“回归事物本身”来思考建筑与场所是有意义的。

1.2 场所

场所具有多样化的空间形态,是自然环境和人造环境相结合的有机整体。同时,这个有机整体反过来也反映了这一特定场所内人们的生活方式(文化)和自身的环境特征(社会因素)。人居住于生活世界,生活世界是通过人造环境对生活和事物(人的体验)的聚集,所以人造环境不只是生活容器,也是生活方式。

场所是以一定的方式聚集了人们生活世界所需要的具体事物,这些事物的相互构成方式也决定了场所的特征性。场所不仅具有物质形体的特征,还蕴涵了精神层面的特质。它是由自然环境和人造环境组成的有机整体,體现了某个地方的认同感和归属感。

1.3 场所精神

诺伯格·舒尔茨提出的场所精神是建筑现象学的核心。他重新解释了场所的内涵,用空间和特征分析场所的结构,并以新的角度诠释场所的精神,即人们生活的基本心理体验的方向感和认同感。舒尔茨认为建筑现象是环境现象的反映,环境现象包含自然环境、人造环境与场所三个方面[2]。

场所精神是由场所结构和场所的总体气氛共同决定的。人在定位和确认过程中形成对特定环境的“属于感”,这种“属于感”与继而产生的“自由感”正是特定场所的总体气氛,这种总体气氛与之前特定的场所结构一起决定了特定的场所精神。但场所精神具有相对稳定性,只有在环境变化中保持场所精神,使人类具有牢固存在的意义,我们才能在此基础上发展场所精神。场所最根本的目的和意义便是使人的存在的根基更加牢固。

1.4 存在空间

诺伯格·舒尔茨“存在空间”概念的形成受益于海德格尔定居的概念。海德格尔将“存在”与“筑造”和“栖居”相等同[2],因而“存在空间”和“定居”是同义语,“筑造”、“栖居”的意义就是建筑的目的。人类在自然中与环境融合,或将环境作为人类的自身的一种体验,融入环境,就形成了“定居”,即存在空间。

1.5 场所精神的理解

场所精神与我们生活息息相关。生活中各种生活化场景,譬如:说到江南水乡,人们会想到撑着碎花油纸伞的旗袍女士,湿漉漉的石板路;说到广袤的大西北,脑海中会浮现出无边的沙漠和戈壁滩,红巾拂面的西域女子,大漠中的骆驼和驼铃。这些都是由不同的自然环境、人造环境,以及在其中生活的人所共同造就的。这是非常重要的生活化的感觉,来自于人自身的体验。

2 城市节点的理解

2.1 节点理论概述

凯文·林奇提到城市辨识性的五大要素:节点、标志物、道路、边缘和区域[3]。城市空间的塑造与

这五大要素密不可分,这也是舒尔茨所说的场所的现象。诺伯格·舒尔茨用“场所”来表示节点的概念,是人的行为活动场所的核心部分。弗朗茨·奥斯瓦德认为,城市系统包含三个元素:节点、连线和边界,其中节点代表了人口、商品及信息的高密度地区[4],不同尺度的高密度地区可以形成城市系统中的节点。

2.2 城市节点空间性质的理解

居住、工作、娱乐、交通等城市基本功能均与城市节点有直接的联系。城市节点的形成不仅是人们感知和认识城市的一种方式,也是城市建设中的一个重要元素。同时,在城市骨架形成中,城市节点也发挥着重要作用,是城市功能组织的核心。

城市节点是城市居民社交与聚集的公共性场所,人流、车流、物流、信息流从不同方向交汇于此,实现与城市各向道路的衔接和转换。城市节点空间如图2所示。城市节点作为城市居民参与各种公共活动的公共空间,具有可识别性和可意象性,具有特殊的空间意义和特定的主题性表达。节点空间内,各构成要素还应体现节点内在的场所精神,承载城市文化。

伴随城市人口高聚集性、高流动性,节点空间可能是一个街道、一个转角、一个广场、一个绿地,甚至可能是一个建筑群,或是一个城市区域。广义理解人行为活动的场所就是节点空间,它提供了辨识城市方位与结构的坐标点,塑造了城市中最具代表性的、令人难忘的节点。无论城市怎么发展,城市节点一定随城市的发展而发展。

3 城市发展中的问题与解决

3.1 城市特色的缺失

从现象学分析,城市特色由自然环境、地域文化和建筑环境组成,如图3所示。随着城市的经济发展,城市“被复制”,城市特色越来越不明显,城市同质化现象问题愈来愈严重。这将导致城市空间缺乏吸引力,一定程度滞缓城市发展。

如何从自然环境、地域文化和建筑环境方面解决中国城市的同质化问题,增强城市竞争力已成为城市发展面临的课题。

3.2 城市同质化的解决方法

(1)融合自然环境

自然环境与人的行为之间相互积极联系,通过建筑师系列的创造,将各要素有序地聚集在一起,使人与周围环境成为有机的整体。

(2)传承发展地域文化

把握地域文化,理性保存与继承,同时,在文化发展中找出新的城市人文元素。

(3)营造建筑环境

如今,城市空间、建筑环境更应该注重以在其中生活、活动的人为主體,增强人们对室外城市公共空间的主人翁意识,通过合理处理建筑环境吸引人们走向室外,从而加强人们在公共空间的人际交往,提升城市活力。

通过这些方法,逐渐形成居民进行社会交往与汇聚的节点,在信息时代亦可成为“网红节点”。

4 网红节点

4.1 网红节点概述

网红景点与互联网时代的抖音、快手等短视频平台的助推密不可分,如精致大气的贵阳“白宫”和重庆穿楼而过的李子坝轻轨站,通过平台的大量播放与转发,迅速火遍全国成为“网红”。特定的城市空间进入人们的视野后,原默默无闻的城市特色场所因为网红景点摇身变成了火爆的旅游目的地,聚集了大量游人,每天的游客量甚至超过以前月游客量。

信息科技的发展,人们用随身的手机拍短视频、照片,随手记录生活,分享快乐已成为日常。普通用户逐渐成为城市形象的挖掘者与传播者。自媒体创作者的平民化带来了内容的多样化。相较于传统媒体中的城市样貌,在自媒体平台中的“新晋网红”城市形象更加多元立体、贴近地气、充满魅力,重庆就是一系列“新晋网红”中的样板和典范。

4.2 从现象学分析网红节点形成的原因

从本质上看,网红节点的形成由自然环境、地域文化与建筑环境3个因素所决定。

(1)自然环境

城市自然环境是城市特色形成的基石。自然环境赋予了城市最基本的色调,经过漫长的历史变化,特有的地形地貌形成了城市的地域特色。自然环境是展现城市特色的基础,例如:因水而水的江南水乡,因山而山的立体重庆。

(2)地域文化

因为自然条件,地理环境、结构的不同,经过长期的发展和沉淀,形成了独一无二的地域文化。地域文化在城市发展中的现象学意义:一方面,来源于地域文化具有独特性和历史的地位性;另一方面,从今天的角度看,地域文化不仅是城市发展的资源,又会有随着当下的重新体验,具有被不断丰富着的诠释性[6]。

结合地域文化、体验活动、城市景观、市政设施等方面有效构建大众话题,让消费者和城市之间建立紧密联系形成的城市网红节点,将城市特色和城市节点深度结合。

(3)建筑环境

城市的地域文化更能体现在建筑环境中。建筑环境与人们的生活息息相关,有着更为直接的关系。人的生活不是在自然环境中完成的,而是在自然环境中建立起来的[7]。

4.3 基于现象学的网红节点特征

(1)基于现象学的城市节点空间特征(图4):散点分布,有机联系。

(2)基于现象学的城市节点空间作用:多维肌理,切割城市;包容意向,承载文脉。

(3)基于现象学的网红节点空间特征(图5):经过一段时间的发展积累,呈爆发增长趋势。

5 重庆与贵阳的网红节点

5.1 车站节点:李子坝与兰花广场

5.1.1 李子坝

长久以来,李子坝只是个普通的地方。直到2004年,重庆第一条轨道交通,同时也是全国首座跨座式单轨线路的开通,李子坝的交通发生了突变。在李子坝轻轨车站建成后相当长的一段时间内,这里一直未引起大众的注意,不经意间,却因互联网上李子坝轻轨穿楼(图6)的视频一夜之间火红。

以现象学分析,李子坝成为网红节点并不偶然。临江靠山的垂直分层的自然景观、历史遗留的文化景观、山城城市现代化市井生活景观有机融合,形成了网红景点李子坝。虽有媒体炒作因素,但如果没有自然环境和历史文脉,李子坝就不会成为今日网红。

5.1.2 兰花广场

再看贵阳的兰花广场——快速公交系统(bus rapid transit,BRT)车站,它有什么特别呢?周边高楼林立,凭裸眼望过去,就有一股浓浓的未来气息,如同虚幻的二次元空间,然而却是真实存在的。

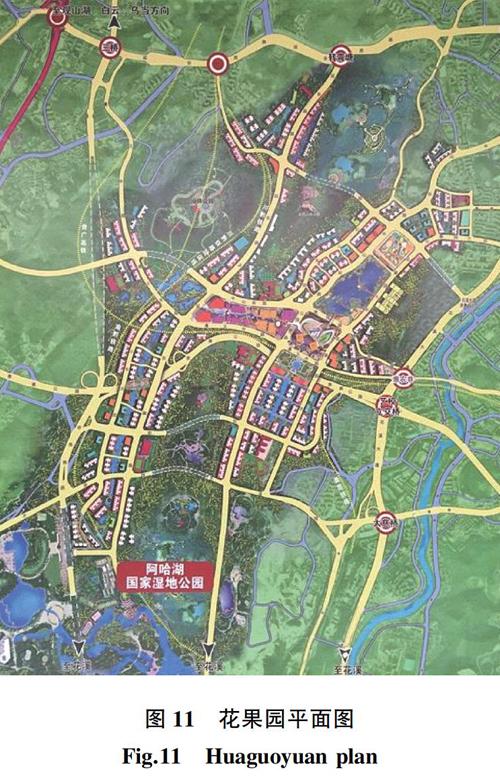

老贵阳人都知道,兰花广场地处五里冲,是花果园改造项目与贵黄高速的重要节点,如图7所示。花果园交通组织以公共交通为导向的开发(transit-oriented development,TOD)规划原则为基础[8],兰花广场是该下穿式外部交通网络与快慢结合的综合交通网络的重要节点。

随着城市的发展,五里冲早已淡出了人们的视线,甚至已经无迹可寻。曾经的五里冲批发市场是老贵阳人心中一段难以忘怀的记忆,而打破二次元的兰花广场车站正好可以取而代之。虽然现在知道的人并不多,但这里的景观却经得起所有猎奇人群的检验。这里是三层立体交通的重要节点,有纵深感、复杂感,也很魔幻。相信在不久的将来,在空间因素、历史因素的影响下,兰花广场也会成为一个网红地。

5.2 街道节点:洪崖洞与龙门浩老街

5.2.1 洪崖洞

重庆城的历史上,洪崖洞原本是一座城门,是重庆九开八闭十七座城门中的一座闭门。资料显示,最初的洪崖门其实是一座开门,后因为战略需要才改成了闭门。在广泛流传的《重庆歌》中,传唱的“洪崖门,广船开,杀鸡敬神”这句歌谣也表明了洪崖门的具体功能。洪崖门外有一个巨洞,被大家称为洪崖洞。历史上“渝城八景”和“古巴渝十二景”中的“洪崖滴翠”,描述的正是这里。

成为网红节点仅有历史因素是不够的。此前的很长一段时间,洪崖洞非常落寞。直到2006年,由重庆小天鹅集团领衔,在洪崖洞一带修建了如今的仿古建筑群,如图8所示。这些建筑采用最具巴渝传统建筑特色的吊脚楼形式,利用天然的山城地势,依山而建,由下至上共11层。一方面,因为重庆的地形,造成从1楼出去是马路,从11楼出去依然是马路的奇观;另一方面,是洪崖洞最具优势的地理位置条件,立于嘉陵江边,对岸是江北嘴,每晚有由对岸的重庆大剧院领衔的光彩夺目的灯光秀。同时,由于千厮门大桥,洪崖洞成为连接两岸的重要节点。行走在千厮门大桥上,能够获得极佳的视觉观赏体验。临江、有桥、有景,不远处是重庆繁华的商业中心解放碑,所有的一切都造就了洪崖洞的精彩。

5.2.2 龙门浩老街

龙门浩作为传统的水运码头,位于长江之滨,几乎是在与洪崖洞对称的位置。从交通上来看,龙门浩老街比洪崖洞拥有更大的优势,距离长江索道不远,轨道交通6號线上新街站出站后能方便到达龙门浩老街。东水门大桥将龙门浩和渝中区紧密相连。在龙门浩可观对面的渝中半岛,东水门大桥下的湖广会馆在夜晚熠熠生辉。

关于龙门浩的历史,最为突出的是重庆的开埠。1891年,重庆被迫开埠,龙门浩码头成为对外开放的内陆通商口岸,是重庆重要的水运节点。由于功能改变,随着时间流逝,龙门浩老街逐渐被遗忘;随着新的商业开发,龙门浩又重新焕发出活力。

设计建造方面充分利用原建筑与新建筑并举,在龙门浩老街原有的基础上打造出了新的历史文化街区。目前,第一阶段部分已经正式开放。此外,龙门浩老街还建有一座星光观景平台。星光观景平台位于龙门浩老街的最上层,恰好在东水门大桥的桥头之上,拥有绝佳的观景角度。观景平台通体采用钢架和玻璃结构,几乎完全悬空于山崖之外。整个观景平台被分隔成了许多个不同的区块,每一个区块都有独立的灯光装饰系统。你的脚下是透明的玻璃,通过重力感应的方式,只要你的力量达到触发值,就能够将其点亮。

利用对新奇事物的好奇心,吸引更多的人前往,形成口碑传播。这种模式正是洪崖洞成为网红地的原因之一。龙门浩老街完全具备和洪崖洞相同的条件,同样是依山而建,同样是高低起伏,同样是具有鲜明的重庆特色,如图9所示。它成为网红地需要的只是一些时间的积累与展现。

5.3 城市节点:朝天门与花果园

5.3.1 朝天门

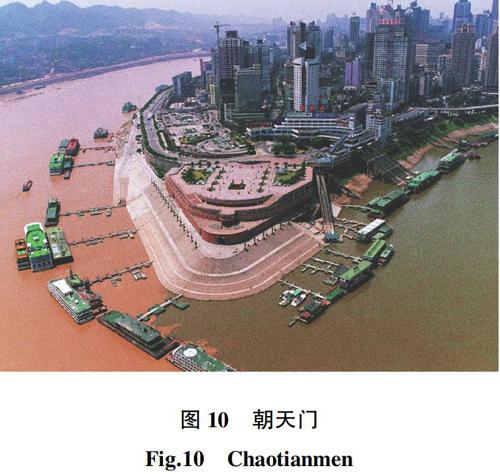

朝天门广场位于长江与嘉陵江交汇处,地理位置特殊。它由广场与码头两部分组成,整体呈现凸形空间岸线。朝天门的繁荣源于码头的水运功能,进一步外延了商业、物流等功能,并延伸进半岛,

从而形成了朝天门区与解放碑的商业物流交汇。虽然重庆早已超越了将朝天门港区作为城市交通枢纽的时代,但历史与地形造就的功能格局却影响至今。

朝天门广场已经具备本文之前讨论的各种节点的属性。它通过各种坡道、台阶、地下通道、桥梁等将码头、广场与广场下部的商业空间和地下停车场等结合在一起,同时具备水陆交通、商业、旅游等综合功能。未来来福士和地铁1号线直接连通,沿途接驳10多条公交路线,并连通游轮码头。如图10所示,朝天门由于特有的地理位置和形象,将成为渝中半岛重要的交通节点,成为城市的节点与门户,成为重庆城市旅游和公共观光休闲的重要场所,形成重庆市新城市地标[9]。

5.3.2 花果园

花果园是老贵阳彭家湾棚户区与五里冲棚户区的改造项目。它将山体、湖泊与城市有机连接起来,集居住、商业、绿地为一体,是占地1 830万m2的“城中城”,如图11所示。花果园以自定义资源定义(custom resource definition,CRD)模式形成商业圈,与传统的中央商务区(central business district,CBD)相比,CRD的地价和房价都具有更高的性价比,未来增值空间更大[10]。

组团式半围合的高层住宅、高层办公楼及开放的商业中心组合出不同的公共空间。宽阔的广场、街道,尺度适宜的商业街和步行廊道,现代与传统并存,嘈杂、无序与整体的有序、有机融合,充满了生活气息,随处都体现着贵阳人独特的生活。

广场、街道一隅,三五人围坐着吃烤豆腐,现炸土豆粑、丝娃娃的小吃推车不时出现,贵州特色的餐饮店星罗棋布。在花果园,贵阳人走到哪吃到哪的生活习惯淋漓尽致地得以体现。

既包容未来的城市发展,也承载了贵阳人的记忆,这就是花果园成为网红节点的原因。

6 结论与展望

场所是建筑存在的依赖。如何提升场所的关注度,可利用建筑现象学的研究做一些探索,将趋于同质的城市空间赋予场所精神以及文化意义。通过对3组节点空间的解析,网红节点无一不是在自然环境、地域文化与建筑环境的共同作用下形成的。

在实际城市设计中,应更多地去关注人本身的体验,回归城市设计的根本,揭示其隐藏的意义,使节点空间更好地发挥辐射作用,将人的意识作用于城市空间,让城市空间反作用于人的行为。同时,在节点空间营造上,应更加注重场所感,突出城市的文脉特征,为人的行为提供物质基础,增强空间活力,使网红节点成为长红节点。

参考文献:

[1]

辛鹏飞. 基于建筑现象学观点的城市空间观察[D]. 天津: 天津大学, 2012.

[2]NORBERG-SCHULZ C. 场所精神: 迈向建筑现象学[M]. 施植明译. 中国台湾: 田园城市文化事业有限公司,1995.

[3]LYNCH K. 城市意象[M]. 宋伯钦译. 中国台北: 台隆书店,1960.

[4]弗朗茨·奥斯瓦德, 彼得·贝克尼. 大都市设计方法: 网络城市[M]. 孙晶, 乐沫沫译. 北京: 中国电力出版社, 2007.

[5]陸志瑛. 城市设计中的现象学思考[J]. 山西建筑, 2008, 34(7): 54-55.

[6]王学海. 区域文化与城市发展关系的现象学意义与问题分析[J]. 城市学刊, 2015, 36(6): 82-86.

[7]李钢. 利用建筑现象学方法研究城市特色[J]. 辽东学院学报(自然科学版), 2009, 16(1): 71-74.

[8]李蕾. 贵阳花果园新城生态规划与设计解析[J]. 建筑学报, 2011(S1): 28-33.

[9]杜良晖. 空间·联合·过渡[D]. 重庆: 重庆大学, 2003.

[10]顾全, 徐元芳. 花果园CRD激情阐释“出则繁华 入则静谧”:零距离探访“3分钟经济圈”[J]. 当代贵州, 2014(13): 3.

(责任编辑:周晓南)

Research on Node Space Based on Phenomenology

——Taking the Web Celebrity Node Space in Chongqing and Guiyang as an Example

HUANG Ruilong1, CHEN Bo*2, ZHOU Tiejun1

(1.School of Architecture and Urban Planning, Chongqing University, Chongqing 400045, China;

2.School of Architecture and Urban Planning, Guizhou University, Guiyang 550025, China)

Abstract:

With the urbanization process and economic globalization, the problem of homogenization of Chinese cities has become prominent, which will weaken the competitiveness of cities and slow down urban development. This paper starts from phenomenology and takes the spirit of place proposed by Schultz as the core to discuss the problems and solutions encountered in urban development. Taking several celebrity node spaces in Chongqing and Guiyang as an example, the internal reasons and characteristics of its formation are analyzed from the aspects of historical and cultural heritage, environmental utilization, space, architecture, and landscape design. The joint effect of the natural environment, regional culture and the built environment is the basis for the formation of net celebrity nodes. In the planning and design, more attention should be paid to the experience of people, returning to the fundamentals of urban design, so that the node space can play a better role in radiation, and the human consciousness can be applied to the urban space, and the urban space can react to human behavior. Construction should pay attention to the sense of place and highlight the characteristics of urban context.

Key words:

phenomenology; place spirit; internet celebrity node; urban homogenization

收稿日期:2020-04-16

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51678084)

作者简介:黄瑞龙(1996-),男,在读硕士,研究方向:建筑技术,Email:754996297@qq.com.

通讯作者:陈 波,Email:295968231@qq.com.