幸存者内疚对抑郁的影响:反刍的中介作用

2020-07-28王文超伍新春余青云

王文超,伍新春,余青云

引 言

2020年初暴发的新型冠状病毒肺炎具有很强的传染性和一定的致死率,疫情所造成的健康不确定性会引发民众的各种负性情绪[1],容易导致抑郁等心理问题高发[2]。最近发表在《柳叶刀》上的一篇关于疫情隔离期间民众心理健康状况的综述指出,在流行病暴发的时期,居家隔离者发生抑郁等心理问题的几率会增高[3]。疫情期间所有大学生都不能如期返校,处于居家隔离的状态,他们此时的抑郁水平如何,是一个值得关注的问题。

在新冠病毒流行期间,与疫情相关的特异性心理因素,如内疚情绪,可能会在一定程度上影响大学生的抑郁症状。一方面,内疚是一种复杂的自我意识情绪(self-conscious emotions),包含悔恨、自责、焦虑、痛苦等负性成分[4];另一方面,内疚也是一种道德情绪,尽管是一种不愉快的体验,但却具有亲社会的性质,能促使个体超越自身利益去关心他人[5]。Tilghman-Osborne等认为,当个体感到他们的(真实或假想的)行为产生了不良后果,违反了自我的道德标准时,就会产生内疚这一痛苦的情绪体验[6]。Joseph在一项对沉船事故的调查中发现,60%的幸存者会在灾难发生后体验到内疚感[7]。由此,Joseph提出了幸存者内疚这一概念,并指出以下三种情况都有可能导致个体产生幸存者内疚:首先是个体所经受的创伤事件导致了他人的死亡;其次是个体为自己在创伤事件中没有做某些事情(如参与救援)而自责;最后是个体觉得在创伤事件中自己的一些行为可能伤害了他人[7]。实际上,一旦个体认为在创伤事件中幸存下来的自己犯了某种过错时,就会出现幸存者内疚[7]。以往研究也发现,在大规模流行病暴发期间,很多幸存者会出现内疚情绪[3]。

作为一种以消极自我评价为特征的道德情绪,幸存者内疚可能会对个体的抑郁产生影响。Janoff-Bulman提出的破碎世界假设理论认为,个体在创伤事件发生之前对世界有一套相对稳定的世界假设和认知图式,如认为自己是健康的、外界环境是安全的等;而创伤事件会挑战个体原有的世界假设,使个体出现认知图式的失衡,进而导致个体失去对环境的控制感,难以用已有的认知经验应对创伤事件,从而引发包括抑郁在内的一系列创伤后心理反应[8]。以往研究还发现,内疚情绪不利于创伤后的个体重建新的世界假设,使得个体更难走出抑郁的阴影[9]。此外,内疚还会导致个体出现更多的心理压力和自我惩罚行为,可能会进一步引发创伤幸存者更为严重的抑郁症状[10]。O’Connor等认为,幸存者内疚所导致的抑郁情绪,从本质上来说是一种“基于利他的抑郁”(altruism-based depression)[11]。临床抑郁症患者可能对他人怀有一种非理性的利他关切,错误地认为自己会对他人造成伤害,并觉得自己有责任减轻他人的痛苦[11]。相关实证研究也表明,创伤事件后幸存者的内疚情绪会增加其抑郁风险[12-13]。

通过梳理以往研究发现,幸存者内疚可能对抑郁产生正向预测作用,但以往研究对其中的预测机制缺乏探讨。破碎世界假设理论认为,创伤事件后个体为了使自身的图式达到新的平衡,需要采取相应的认知活动来进行应对,如反刍[8]。反刍是个体遭遇创伤事件后最常出现的认知反应,指个体反复思考创伤事件及其后果[14]。创伤事件相关反刍包括侵入性反刍和主动反刍两种形式,前者是创伤事件在个体不期望的情况下侵入其认知世界,偏向于消极认知;后者是个体主动而有目的地思考创伤事件及其相关线索的过程,这种对创伤事件的主动重复思考对于个体创伤后心理反应更多地发挥积极作用[15]。在破碎世界假设理论看来,一些消极的认知,如侵入性反刍,可能会加剧个体的抑郁症状;而一些积极的认知,如主动反刍,可能会缓解抑郁症状[8]。

以往研究发现,幸存者内疚可能分别通过侵入性反刍和主动反刍对个体的创伤后心理反应产生影响[16]。一方面,幸存者内疚的存在往往意味着个体在创伤后无法形成稳定的自我图式或核心信念,而这种失衡感会导致心理压力的出现,迫使幸存者产生相应的认知活动,如侵入性反刍[17]。另一方面,幸存者内疚还具有心理适应的功能,怀有内疚情绪的幸存者往往会主动反思自己在创伤事件中可能存在的不当行为,即幸存者内疚可能会促使个体进行主动反刍[16]。

此外,以往研究也发现了反刍与抑郁之间存在密切的联系[18-19]。Nolen-Hoeksema提出的反应风格理论(response style theory)认为,反刍作为个体遭遇创伤事件后的一种认知反应,会影响抑郁症状的严重程度和持续时间[20]。不过,以往关于反刍与抑郁关系的研究大多只考虑了侵入性反刍的消极作用。但实际上,不同于侵入性反刍,主动反刍可能有助于个体对创伤事件背后所蕴含积极意义的探寻[21]。有研究发现,侵入性反刍在个体遭遇创伤事件后主要发挥消极作用,而主动反刍主要发挥积极作用[17]。

既然侵入性反刍和主动反刍都可能在幸存者内疚对抑郁的影响中起作用,那两者之间的关系又是如何呢?Calhoun等认为,侵入性反刍对主动反刍具有正向预测作用[22]。这可能是因为,侵入性反刍会增加个体的消极情感和认知负担,为缓解这些消极心理反应的影响,个体不得不对创伤相关线索进行主动的认知加工[23]。因此,当侵入性反刍和主动反刍同时被激活后,侵入性反刍可能会对主动反刍产生预测作用[16]。

大学生处于成年的早期阶段,在这一时期容易出现抑郁等各种心理问题,若得不到及时的关注和干预,则会严重影响其学业和生活等方面的发展[24]。为此,本研究拟考察新冠病毒肺炎疫情期间居家隔离大学生的抑郁状况,并分析侵入性反刍和主动反刍在幸存者内疚对抑郁影响过程中的中介作用。由于疫情期间个体的病毒暴露风险不同,一些暴露程度高的大学生更容易产生抑郁情绪,疫情期间大学生的抑郁水平也会受性别和年龄等因素的影响[25],因此本研究在构建结构方程模型时将控制性别、年龄和病毒暴露风险的作用。

一、研究方法

(一)研究对象

在2020年3月9日至14日之间对湖北省某高校的2 168名大学生进行网络问卷调查。参与本次调查的大学生年龄在18—27岁之间,平均年龄为20.76岁(标准差1.46),男生952人(43.9%),女生1 216人(56.1%)。被试在参与调查时均处于居家隔离状态,居住地位于全国31个省、市、自治区。

(二)研究工具

1.病毒暴露风险问卷

参考疫情期间国家卫健委发布的“防疫健康信息码”的标准,分别让被试报告最近14天是否接触过高危人群、感染者或疑似感染者以及自身近期是否出现过疑似症状等,考察被试新冠肺炎病毒的暴露风险[26]。该问卷共有4个题目,采用两点计分,0代表“无此情况”,1代表“有此情况”。总分越高,表示个体病毒暴露的风险越高。在本研究中,病毒暴露风险是一个控制变量。

2.人际内疚问卷

采用O’Connor等编制的人际内疚问卷(Interpersonal Guilt Questionnaire-67, 简称IGQ-67)中的幸存者内疚分量表,对疫情期间大学生的内疚水平进行测量[27]。该分量表共有22个题目,采用“1(非常不符合)—5(非常符合)”的5点计分,分数越高代表内疚程度越高。以往研究发现,该量表在中国青少年群体中具有良好的信效度[28]。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.95。

3.事件相关反刍量表

采用周宵等修订的事件相关反刍量表(Event Related Rumination Inventory, 简称ERRI)测查大学生的侵入性反刍和主动反刍情况[21]。该量表包含20个题目,分为侵入性反刍和主动反刍两个维度,每个维度各有10个题项。采用“0(根本不)—3(总是)”的4点计分。本研究中量表侵入性反刍和主动反刍维度的Cronbach’s α系数分别为0.96和0.94。

4.流调中心抑郁量表

采用陈祉妍等修订的流调中心抑郁量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale, 简称CES-D)测查大学生疫情期间的抑郁水平[29]。该量表包含20个题目,采用“0(没有)—3(总是)”的4点计分。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.91。根据章婕等的研究,该量表在大学生这一年龄段群体的常模得分为12.32 ±10.22;量表总分≥16分表示个体存在明显的抑郁症状,量表总分≥24分表示个体存在严重的抑郁症状[30]。

(三)研究程序及数据处理

采用SPSS和Mplus进行数据分析。首先,采用Harman单因子检验发现,未旋转和旋转后得到的第一个因子解释的变异量均低于40%的临界值,说明本研究不存在明显的共同方法偏差。之后,进行描述统计和相关分析,并采用结构方程模型建模的方法,考察侵入性反刍和主动反刍在幸存者内疚对抑郁影响中的中介作用。最后,采用Bias-Corrected Bootstrap程序检验中介效应。

二、结 果

(一)各变量的描述统计和相关分析

各变量的描述统计结果见表1。其中,疫情期间居家隔离大学生CES-D的平均分为13.65(标准差8.38),显著高于全国常模得分(t=7.41,p<0.001)[30]。有752名被试的CES-D总分≥16分,占总样本的34.40%;在这752名被试中,又有377人CES-D总分≥24分,占总样本的17.39%。

由表1还可知,性别与侵入性反刍和抑郁呈显著的负相关;年龄与病毒暴露风险和抑郁呈显著的负相关;病毒暴露风险与侵入性反刍和抑郁呈显著的正相关;幸存者内疚、侵入性反刍、主动反刍和抑郁两两之间均呈显著的正相关。

(二)中介模型检验

在对中介效应进行检验之前,本研究首先检验了幸存者内疚影响抑郁的直接效应模型,发现模型拟合指数良好:2/df=1.427,CFI=0.987,TLI=0.978,RMSEA(90%CI)=0.014 (0.000—0.033)。路径分析结果显示,幸存者内疚正向预测抑郁(β=0.25,p<0.001)。

为考察幸存者内疚对抑郁的预测机制,本研究以直接预测模型为基础,控制性别、年龄、病毒暴露风险等变量,将侵入性反刍和主动反刍同时作为中介变量纳入直接预测模型中,并在侵入性反刍与主动反刍之间连接预测路径,结果发现模型拟合指数良好:2/df=4.641,CFI=0.982,TLI=0.969,RMSEA(90%CI)=0.043(0.033—0.054)。各变量间的路径关系如图1所示。由图1可知,幸存者内疚正向预测侵入性反刍、主动反刍和抑郁(β=0.32,p<0.001;β=0.20,p<0.001;β=0.07,p<0.001),侵入性反刍正向预测主动反刍和抑郁(β=0.48,p<0.001;β=0.76,p<0.001),主动反刍负向预测抑郁(β=-0.17,p<0.001)。

图1 侵入性反刍和主动反刍在幸存者内疚对抑郁影响中的中介作用

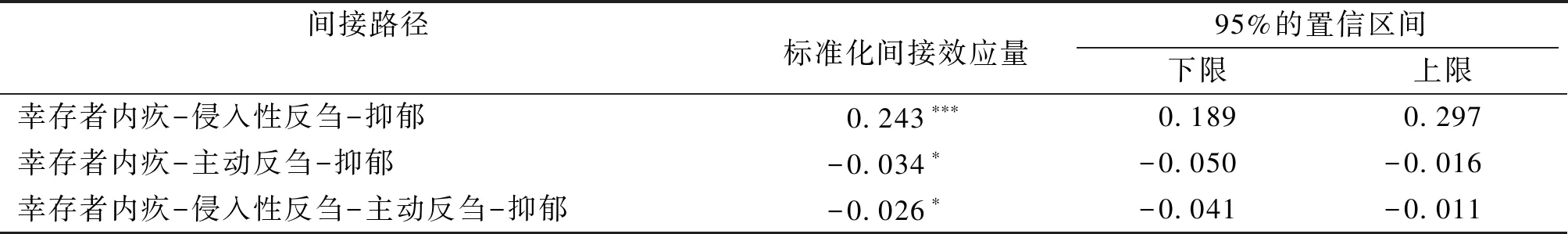

进一步采用Bias-Corrected Bootstrap程序对中介效应进行检验。由表2可知,幸存者内疚经侵入性反刍至抑郁、经主动反刍至抑郁、经侵入性反刍和主动反刍的链式中介至抑郁的间接效应95%的置信区间均不包含0,说明上述中介效应成立。间接路径的检验还发现,幸存者内疚经主动反刍的间接效应值以及幸存者内疚经侵入性反刍、主动反刍链式中介的间接效应值与直接效应值的正负号相反,说明主动反刍在模型中发挥了遮掩效应[31]。不过,从效应量上看,主动反刍遮掩效应的效应量(|0.034|+|0.026|=0.06)明显小于侵入性反刍中介效应的效应量(0.243)。

表2 中介效应显著性检验的Bootstrap分析

三、讨 论

本研究发现,新冠病毒肺炎疫情期间居家隔离大学生的抑郁得分显著高于常模分[30],从发生率上来看,34.40%的被试存在明显的抑郁症状,17.39%的被试存在严重的抑郁症状,说明疫情期间大学生的抑郁水平较高。从相关分析可以推测,男生的抑郁水平比女生高,年龄越小、病毒暴露风险越高的大学生抑郁水平越高。男生在疫情期间可能要承担更多照顾家人的责任,如外出采购物资等,因而有可能会感受到更多的心理压力。年龄较小的大学生一般处于低年级,其社会适应能力和心理承受能力可能不如高年级的大学生强。此外,病毒暴露风险越高,意味着个体感染新冠肺炎的可能性越高;而高患病风险会给个体造成巨大的心理压力,也会导致个体抑郁水平升高。

在控制了性别、年龄和病毒暴露风险后,本研究通过构建直接预测模型发现,幸存者内疚可以直接正向预测大学生抑郁,这一结果与以往研究一致[10-13]。在疫情期间,大学生会直接目睹或通过新闻媒体间接了解疫情导致的死亡情况,部分大学生会通过做志愿者的方式去服务社会,但更多的大学生则始终在家隔离,居家隔离大学生可能会因自己没能为抗击疫情做更多贡献而自责;此外,大学生还可能会为自己在疫情期间的某些行为感到愧疚,如因没有严格遵守隔离规定而让家人担心,或是在医疗和生活物资十分紧缺的情况下囤积了大量的口罩等防护用品和日常生活用品。根据Joseph提出的幸存者内疚的概念,在造成了死亡情况的创伤事件中,个体认为自己在某些方面做得不够好,或是认为自己的某些行为伤害了别人,都可能出现幸存者内疚[7]。而幸存者内疚所造成的痛苦体验和心理压力,不利于个体的心理健康,可能导致个体抑郁水平升高[10-13]。

基于直接预测模型,本研究进一步考察了幸存者内疚对抑郁的影响机制。结果发现,幸存者内疚可以通过激发侵入性反刍对抑郁起正向预测作用,还可以通过激发主动反刍对抑郁起负向预测作用。O’Connor等认为,幸存者内疚本质上是一种人际的内疚形式,虽然其具有非理性和致病性的消极表现,但也可能表现出理性和适应性的一面[11]。

从幸存者内疚的消极面来看,其可以通过促进侵入性反刍引发抑郁。幸存者内疚对侵入性反刍的影响与以往研究相一致[16]。以往研究发现,当幸存者内疚与非理性的认知(如侵入性反刍)相联系时,会表现出非适应的一面,导致个体经历痛苦、压抑等负性体验,并容易出现各种心理障碍[11, 16]。本研究中的被试均来自湖北省的高校,一些大学生可能因为自己与高危群体有过接触或自身出现了疑似症状而致使全家被强制隔离,同时也引发了家人对自己身体状况的担忧。这部分大学生可能会为自己的“过错”感到内疚,脑海中常常涌现出与疫情相关的一些情境。这些侵入性的创伤相关线索,使得个体难以建立起新的认知图式,更难从创伤事件中脱离出来,并容易出现心境低落、意志减退等抑郁症状。

不过,幸存者内疚也具有适应性的一面[11]。已有研究发现,幸存者内疚可以促进灾后青少年的感恩、社会支持和创伤后成长[28]。本研究进一步探索了幸存者内疚在创伤情境下发挥作用的机制,发现其可以通过主动反刍减轻个体的抑郁症状。O’Connor等认为,幸存者内疚可以通过理性的方式对幸存者的心理健康产生影响[11]。幸存者内疚理性的一面会促使个体主动思考自己在灾难事件中的表现,而对灾难事件的主动反刍可以帮助个体从灾难中发现意义,看到灾难情境下人性展现出的光辉,如被医护人员的奉献精神所激励,这些都有助于个体从灾难中获得积极的心理资源,从而降低个体的抑郁水平[16]。

本研究的另一个重要发现是,幸存者内疚可以通过侵入性反刍和主动反刍的链式中介负向预测抑郁。侵入性反刍对主动反刍的激发效应与以往研究相一致[16]。在疫情期间,幸存者内疚及其引发的侵入性反刍会导致个体出现更高的心理压力,为缓解这些心理压力,个体需要采取一些理性的认知方式去应对,主动反刍是个体有目的地思考创伤事件及其相关线索的过程,是对创伤事件的积极认知应对[21],有助于降低个体的抑郁水平。

虽然从相关关系来看,主动反刍与抑郁呈显著的正相关,但通过结构方程模型可以发现,主动反刍在模型中发挥了遮掩效应,一定程度上遮掩了幸存者内疚对抑郁所发挥的正向预测作用,致使测得的直接预测路径的效应量比真实情况偏低。从模型中还可以看到,幸存者内疚对抑郁发挥着“双刃剑”的作用。不过,幸存者内疚对抑郁正向预测的效应量要远大于负向预测的效应量。因此,可以认为疫情期间大学生的幸存者内疚对抑郁主要发挥促进作用。

结 论

总之,本研究的发现可为受疫情影响大学生的循证心理干预工作提供支持。具体来说,心理干预工作者要高度关注疫情期间大学生的抑郁问题,认识到幸存者内疚可能是引发其抑郁症状的重要因素;在心理干预工作中应致力于缓解其内疚情绪,并可以通过阻断幸存者内疚对侵入性反刍的影响、促进幸存者内疚对主动反刍的影响来降低大学生抑郁水平。

不过,本研究也存在一定局限。首先,本研究关注的是受疫情影响的普通大学生,这些学生在疫情中的创伤暴露程度有所不同;虽然本研究控制了性别、年龄和病毒暴露风险,但对于其他可能引发大学生创伤体验的风险因素缺乏控制。其次,本研究使用的是横断数据,难以充分说明变量间的因果关系,今后的研究可以进一步从追踪的视角进行考察。最后,本研究发现在加入侵入性反刍和主动反刍后,模型中幸存者内疚对抑郁的直接预测效应依然是显著的,说明其中可能还有别的因素在起作用,今后的研究可以从其他视角进一步探讨幸存者内疚对抑郁的影响机制。