随州太阳神岩画调查札记

2020-07-28管佳宁张亚莎

管佳宁 张亚莎

(1.张家港市文化馆,江苏张家港,215600 2.中央民族大学,北京,100081)

一、随州岩画与调查的缘起

凹穴岩画在中原与东部沿海大量发现,是近十余年来中国岩画界的一个新气象。2008 年河南新郑具茨山凹穴岩画发现引起学界很大反响,之后遂引发河南凹穴岩画发现的热潮。2010 年河南南阳方城也开始有所发现,不久河南平顶山市的舞钢、泌阳、叶县等地,也纷纷传来消息,2014 年南阳鸭河,2015 年南阳唐河等等,以上所有地区岩画无一例外都是凹穴题材,写实性图案极为稀少。2015 年,毗邻河南信阳的湖北随州也发现凹穴岩画,且凹穴岩画题材占全部随州岩画内容的92%,虽然它是中原河南以外的首例,但从地域范围看,应该属于“中原凹穴岩画区”,不过是目前所在最南部的边缘而已(见图1,河南南阳方城凹穴岩画。拍摄地点:河南南阳,拍摄时间:2012 年,拍摄者:石泽明;图2,随州凹穴岩画。拍摄地点:湖北随州,拍摄时间:2018 年4 月,拍摄者:管佳宁;图3,河南具茨山凹穴岩画。拍摄地点:河南郑州,拍摄时间:2009 年,拍摄者:张亚莎)。

凹穴岩画是全球性岩画题材,既有广泛分布性,又是一个非常持久的岩画主题,尤其值得注意的是在中国东部以及日本、韩国是一个凹穴石刻相对集中分布的小区域,凹穴石刻习俗相当流行,有些地区当代还一直延续。[1]显而易见,凹穴岩画研究不能只局限于我国中原与东部沿海,还应考虑到跨海因素。而从全球岩画角度看,凹穴岩画在岩画图像世界里明显带有原型符号性质,由于图像性弱,几乎没有叙事结构,解读起来非常困难,研究也很难推进。

图1

图2

图3

值得注意的是河南具茨山凹穴岩画群内发现极少量的写实性人物图案,且所有图案均与男女生殖崇拜内容相关,[2]而我们在临出发调查随州凹穴岩画之前,也突然得知随州岩画在大宗凹穴题材之外,也有一幅“人面像”图形,当地人称之为“太阳神”岩画。由于迄今为止中国中部地区除连云港之外,几乎不见“人面像”岩画题材,尤其这类人面纹太阳神与大量凹穴岩画伴生组合,更是“中原凹穴岩画”群里绝无仅有的画面,故而引发我们调查小组的极大兴趣。

二、调查经过与基本资料

2017 年10 月26 日,调查小组考察了这个著名的“太阳神”岩画地点(见图4,随州市北部随县“太阳神”岩画地点,中圆圈处为岩画所在位置。拍摄地点:湖北随州,拍摄时间:2018 年4 月,拍摄者:管佳宁)。该岩画点位于随州市北部随县大别山支脉一座山的半山腰处一块岩石上,岩石所在地类似祭坛状,地势平缓,植被丰茂,周围有较多竹子环绕,东南侧有艾草生长,北侧有公路穿过,东部有小溪,周围高山环绕。整体由两级大的台阶构成,由南到北分别为第一级台阶、第二级台阶,第一级台阶整体位于第二级台阶上,较第二级台阶较小,岩石位于第一级台阶上,周围分散有6 块中型石块,第一级台阶和第二级台阶上均无植被覆盖,遍地野草,有明显的牛蹄印分布。

图4 随州太阳神岩画发现地点

我们到达岩画点时发现这里实际上已经被当地人视为圣地(见图5,“太阳神岩画”前的祭祀画面。拍摄地点:湖北随州,拍摄时间:2017年10月,拍摄者:张亚莎),来祭祀的主要是一些年青人,祭拜的主体便是图5 正中那块巨大的岩石,岩石的正面刻凿着不少凹穴与线条。岩画所在位置背靠茂密的树木,前面则是一开阔的草地,巨大岩石前设有祭坛,烟雾缭绕,香火很盛的样子,这应该是这么多年见到仍然“活着”的岩画地点稀少之例,它与绝大多数岩画遗址与今天人们的现实生活完全脱节,只是作为早期人类文化残迹被人遗忘的情形很不相同。

这里的环境的确显示出某种特殊性,刻满凹穴、沟槽与线条的巨石,因为这些奇异而抽象的刻画图案而被赋予了某种神性,比较而言,真正有力量与有神性的还不是那个与正面岩刻画成夹角的那个人面像图形,而是岩石正面那坑坑凹凹、斑驳陆离的“抽象画”。许多凹陷的磨刻圆穴与深遂奇异的沟槽,明明就是非常普通的图形或线条,却让这块岩石产生神奇的力量。倒是那个所谓的“人面像”,大量的金属工具的制作痕迹,确实给人以后期不断添加的意味,但这些都不能减弱仅仅因为岩石表面凹凸不平的深穴组合所带来的视觉震撼张力。这是2017年10 月第一次对随州太阳神岩画考察时所得印象。

图5 “太阳神岩画”前的祭祀画面

2018 年4 月16日,调查小组第二次到现场调查,这块岩石编号为“2018HBSZ 大别山支脉ⅠY7”。岩石保存大致完好,石面朝向上方,石质为花岗岩。整块岩石布满凹穴。岩画图像以凹穴为主,另有许多深浅长短不一的线条将这些凹穴连接,图像基本上抽象类符号,并主要集中在岩石朝南的一面,在顶部与东面也有少数保留。整块岩石布满凹穴,基本可分为9 列凹穴,呈南北向,由东向西分别为:第一列8 个;第二列9 个;第三列9 个,第三列与第四列中间分布3 个不明显的凹穴和1 个大凹穴;第四列有6 个,第四列与第五列中间分布一道明显刻痕且凹凸不平;第五列11 个,第五列与第六列之间的下半部分有一处明显划痕;第六列7 个,第六列与第七列之间有石缝;第七列10 个,第七列与第八列之间有一处明显的割裂的痕迹;第八列10 个,第八列和第九列之间有一处凹穴;第九列5 个。

按照整幅岩画中的凹穴大小分为:大型的凹穴岩画有7 个,直径大致为6-7cm,深3.8-4.2cm;中型凹穴岩画有62个,直径大致为3-4cm,深1.1-2.2cm;小型的凹穴岩画有52 个,平均直径1cm,深0.5cm。整块岩石的尺寸为长2.06m,宽1.89 米。整块岩石上共计有121 个凹穴(见图6,随州太阳神岩画近景。拍摄地点:湖北随州,拍摄时间:2017年10月,拍摄者:张亚莎)。

图6 随州太阳神岩画近景

很显然,被人们称作“太阳神”的岩画,实际上并不是指整个巨石上的各种镌刻图案,而是巨石左上角的一个“人面像”图案,其凿刻的图案与巨石正面密集的凹穴图像并不在一个平面上,而是位于整幅画面的左上角,画面尺寸为长20cm,宽27cm,厚8cm,人面像顶部约10 条光芒状线,刻痕较深,下部约5 条光芒状线,刻痕较浅。面部圆环形和圆点表示双眼,两侧有弧线状纹饰,鼻部有圆环形刻痕,鼻部以下有双凹穴。

人面像的画面上和顶部分别存在2 个清晰的凹穴,凹穴平均尺寸为直径3cm,深1.2cm。岩石西南部上部有一处凹陷,岩面有剥落,内有诸多点状凹穴岩画,中间有一处5 个凹穴组成的梅花状岩画。西南侧下部有一处十分平整的岩面,画面为两列凹穴岩画,每列4 个,但此处的凹穴点较小,直径不到1cm,深0.5cm 左右。

该形象是人面与芒线的组合,正是这个图像被当地人认为是太阳神形象,并以此为这处岩画地点命名。岩画学家盖山林曾对这类特殊的人面形岩画有过分析,他认为,这类人面图像的头顶或周缘布满了毫芒状线条,犹如太阳光线,辐射四方,它们分布广泛,不仅在我国的内蒙古阴山、桌子山,宁夏贺兰山等地,且在国外亦有出现。盖山林由此判断这类岩画是太阳神岩画。岩画中的太阳神,既具自然物(太阳)成分,又有人(人面)的因素,即人的正面形象+太阳光辉=太阳神。太阳神头上光芒四射的线条,是古代人们对自然物的再现。[3]如今研究者们在研究这类带芒线的人面像岩画时,也多采用太阳神岩画的说法。人面像式太阳神岩画在中国北方地区比较多见,不仅如此,整个中亚、北亚草原岩画里,这类图形拥有悠久的历史渊源,图像传统绵延继承,造型样式丰富多采,是欧亚草原中东部地区一个具有典型性的反映信仰与思想的题材。

对随州岩画编号2018HBSZ 大别山支脉ⅠY7 岩画中的人面像,本研究也采用研究者们普遍认同的“太阳神”的说法,即人面与太阳光芒线的结合,反映的正是“太阳神”岩画内容,随州岩画中著名的那幅人面像岩画,应该是中国岩画中常见的“太阳神”题材,只是这种类型的岩画却是我国中部地区,除连云港将军崖岩画中的太阳神岩画之外,发现的首例人面纹太阳神岩画图像。

三、随州太阳神岩画的刻痕与图案分析

(一)刻痕的早晚及图案化过程

我们在现场仔细观察,发现所谓的“太阳神人面像”,图像轮廓刻痕有明显差异。凡红色箭头所指部位,最初均为圆形凹穴或同心圆图像,其刻痕呈深褐色,显得古旧而模糊,岩面粗糙,有明显风化或磨蚀损伤现象;凡蓝色箭头所指部位均为凹陷的线条或沟槽,刻痕有清晰的打磨痕迹,沟槽尤其显得深刻尖锐,刻痕色泽则呈浅白色,岩面平滑而无明显风化。由此看,红色箭头部分的年代要早于蓝色箭头部分,即凹穴的制作年代也要早于线条沟槽的制作时间。另外,在图像制作上,显然后来的线条、沟槽等刻痕是有意围绕着旧有的凹穴或同心圆等图案,在原有的凹穴基础上重新组织图案,不断布局与添加,有过一个“图案化”的过程,显然这个过程也应该相对较晚。显然,所谓的“人面像”太阳神图像的形成,应该是随着时间的推移而不断人为地加工完善的(见图7,随州太阳神岩画人面像的右眼刻痕。拍摄地点:湖北随州,拍摄时间:2017年10月,拍摄者:张亚莎)过程。

图7 随州太阳神岩画人面像的右眼刻痕

在调查中我们还发现,由于整块岩石上的图像以凹穴为主,且不少凹穴属于年代久远的深凹穴,这幅“太阳神”人面岩画中的凹穴部分,并不在整块岩石的中央或中间部分,而是位于相当边缘的一角(左上角),甚至它与大多数深陷的凹穴群都不在一个平面上。也正是因为它的边缘位置,也因为它周围早期可能还留下一些空挡,因此“图案化”的过程才可能发生。仔细查看“太阳神”,会发现右眼的同心圆形应该是整张脸中最早制作的部分,它应该与这块巨石上的许多深凹穴的年代大致相当。至于它们是否一开始就是冲着“太阳神”图像去的,很难判断,后来的图案化过程大致为:

1)右眼的同心圆与其下方的凹穴,为最早的核心图案(见红色箭头)

2)现在看来可能是鼻子的长圆圈

3)眼睛的轮廓线(左下与右侧的蓝色箭头)

4)头上的芒线(左上的蓝色箭头)

由此看,这个太阳神岩画的图案当是一个不断累加的过程。

1.同心圆与“日”(太阳)图案

值得注意的是这个巨大岩石旁边的地面岩石上,也刻着类似一个巨大的“”字纹图案(见图8,太阳神岩画旁边的形岩画。拍摄地点:湖北随州,拍摄时间:2018 年4月,拍摄者:管佳宁)。查看刻痕,年代要比巨石上的凹穴晚,但图像非常巨大,造型非常简略,却与“太阳神”图案最早的“右眼”同心圆图案完全相似。

人面纹的右眼,从一开始便是一个同心圆形,且这个同心圆形,不仅应该是一个“有意味的形式”,在早期岩画中也多与太阳图案有关,是“”字的象形纹样(见图9,右眼轮廓呈现为“”形。制图:管佳宁),我们从甲骨文的“日”字,能知晓太阳的“日”字最早就是一个圆心圆。地表上的巨大同心圆与人面纹中最早的同心圆,相互对应,反映出太阳神信仰图案中的一条发展线索,即“日”字的太阳神图像起源。结合该岩石所在周边环境来看,岩石处于山林之间呈两级台阶状的土坡上,整体形似祭坛。随州地区一直有祭祀炎帝的传统,因此这里可能是祭祀炎帝的一处祭坛,人们在此刻画了崇拜对象,在此供奉。

图8,太阳神岩画旁边的 形岩画

图9 右眼轮廓呈现为“ ”形

后人在太阳崇拜的基础上融入了人格化的特点,在原有的太阳符号周围逐渐加上新的圆圈、上方的芒线,使得这幅图案看起来符合太阳神岩画的特征,最终这幅岩画侧面表达出了人们的崇拜对象从太阳本身到太阳神的演进,这是一个人们不断赋予太阳神格和人格的过程。

2.随州其他与太阳符号相关的岩画图案

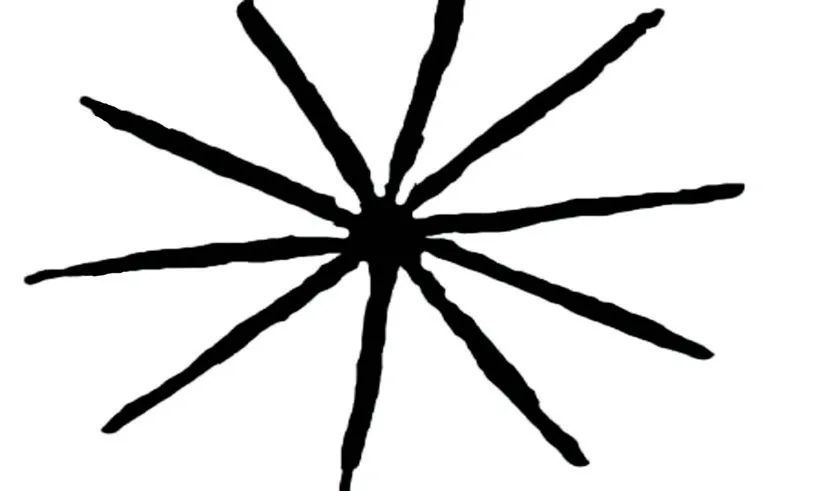

除了这幅编号2018HBSZ 大别山支脉ⅠY7 的太阳神岩画(人面像+阳光光芒=太阳神),在随州岩画调查期间,我们还发现有几处岩画里也出现了与太阳形图案相关的图形,例如编号为2018HBSZ 大别山支脉ⅠY6-1-C(见图10, 2018HBSZ 大别山支脉ⅠY6-1-C。制图:张亚莎),画面里有四个B类凹穴图形,其圆形凹穴四周也有数量不等的芒线,看上去,很像太阳形图案。这类岩画实际上在随州北部桐柏山(大别山支脉Ⅰ区)的第六、七两处岩画地点的多幅画面中出现过,它们的基本特点是凹穴深而大,四周有同样很深的沟槽将这些大型深穴连接起来,同时每个这样的深穴也会像一个小太阳似地向四周延伸出一些芒线。

另外,编号为2018HBSZ 大别山支脉ⅠY6-2-H的图像,似乎也与太阳图案有关(见图11,2018HBSZ大别山支脉ⅠY6-2-H。制图:张亚莎)。当然,这样一些图案是否也与随州岩画中的太阳崇拜思想有关,还需要进一步研究。因为真正从图像造型概念上看,以上三幅岩画在造型构成上并不一样。图7是人面形图案,只因为人面的上下有规律排列着的“芒线”,而被当地人看作是太阳神,是人格化的神灵图像。而图10 是随州岩画中出现的一种深穴,它们有大有小,与一般凹穴不同的主要是深度,这类深凹穴除了四周有沟槽连接,往往穴的刻痕里也有一些由内向外的射线,颇类似于太阳的芒线;说它们是太阳形似乎有些勉强,但就视觉语言看它们显然不是“太阳神”,而只是类似太阳形。至于图11 可能是三者最接近太阳图案的岩画图像,所有芒线都是用金属工具刻出,线条硬直而有规律。

图10 2018HBSZ 大别山支脉ⅠY6-1-C

图11 2018HBSZ 大别山支脉ⅠY6-2-H

四、随州当地的炎帝传说

湖北省北部与河南省南部交界处有一片区域,这里北至桐柏山,西南至大洪山,两山之间形成了一道狭长通道。沿着这条通道可从南阳盆地经过襄阳、枣阳可通往汉水下游。这条通道就是随枣走廊。随枣走廊包含的现代行政区划有随州市、枣阳市、京山市等地。[4]早在石器时代,随枣走廊就已经孕育了文明的种子。目前这一带已经发现了大量新石器时代遗址,包括京山屈家岭遗址、枣阳雕龙碑遗址、随州西花园遗址、庙台子遗址、金鸡岭遗址等。商周时期,随枣走廊是中原与南方的交通要道。西周分封曾(随)国镇守南方。包括曾侯乙墓在内的随州擂鼓墩古墓群出土了一批重要文物,展示了随州一带古老灿烂的历史文化。

炎帝神农氏是中华民族人文始祖之一,它与随州有着重要的联系。人们常常认为炎帝神农氏诞生于随州。随州的炎帝神农氏祭祀千百年来不曾断绝。诸多古史典籍记载了炎帝神农氏生于随之说以及随州对炎帝神农氏的祭祀。西晋皇甫谧在《帝王世纪》中提到:“炎帝神农氏,姜姓也”、“神农氏起于烈山,谓烈山氏,今随厉乡是也。”北魏郦道元在《水经注·漻水》中提到:“漻水北出大义山,南至厉乡西,赐水入焉。水源东出大紫山,分为二水。一水西径厉乡南,水南有重山,即烈山也。山下有一穴,父老相传,云是神农所生处也,故《礼》谓之烈山氏。水北有九井,子书所谓神农既诞,九井自穿,谓斯水也。又言汲一井则众水东。井今堙塞,遗迹仿佛存焉。亦云赖乡,故赖国也,有神农社。”[5](1116)

炎帝祭祀是宋元时期随州人祭祀活动的重要内容。南宋王存《元丰九域志》记载:“随州,神农庙,在厉乡村。”《郡国志》记载:“厉山,神农所出。历山庙,炎帝所起也。”[6](182)到了明清时期,不仅民间,官方也积极支持炎帝祭祀。明代随州知州范钦于1531 年建神农洞庙,官方祭祀由此开始。随州知州阳存愚于1577 年立“炎帝神农氏遗址”碑。清代历代帝王庙祭祀历代帝王,将炎帝神农氏也一并祭祀。

关于炎帝的真实身份,比较流行的观点认为炎帝就是太阳神。《左传·哀公九年》记载:“史墨曰:……炎帝为火师,姜姓其后也。”[7](1527)这里提到的“炎帝为火师”是说炎帝是掌管火的官。《楚辞·远游》说:“指炎神而直驰兮,吾将往乎南疑。”东汉人王逸做注时指出,“炎神”指的就是炎帝。[8](128)可见,炎帝实际上就是火神。德国人类学家利普斯(Julius E.Lips)在对一系列人类宗教和巫术研究后指出:“一切火的崇拜都起源于太阳崇拜,但其形式是多种多样的……火时常是太阳的代表。”[9](329-330)《白虎通》记载:“炎帝者,太阳也。”[10](177)直接说明了炎帝就是太阳神。炎帝是火神,也是太阳神,人们对炎帝神农氏的崇拜不仅反映了古人的火崇拜,更反映了古人的太阳神崇拜。

祖先崇拜在我国古已有之。中国人的祖先崇拜观念可以说是十分浓厚的。古代社会宗族认同往往能够在乱世中起到稳固人心、进而稳定社会的作用。祖先崇拜带来的凝聚力在外敌入侵、山河破碎的近现代中国起到了重要作用,全面抗战爆发前夕的1937 年清明节,国共两党派代表共赴陕西祭祀黄帝陵,中国人民对“炎黄子孙”的身份认同成为国人凝聚团结、抵御外侮的重要精神资源。华夏民族传说中的始祖们与太阳神有着极为密切的联系。何新指出:历来被崇奉为华夏民族始祖的伏羲、黄帝等,就其初义来说,亦都是太阳神的称号。伏羲正是先秦典籍中的太阳神羲和,黄帝即‘光帝’。[11](7-37)在这样的情况下,祖先神也就是太阳神,太阳神也就带有祖先崇拜的涵义。

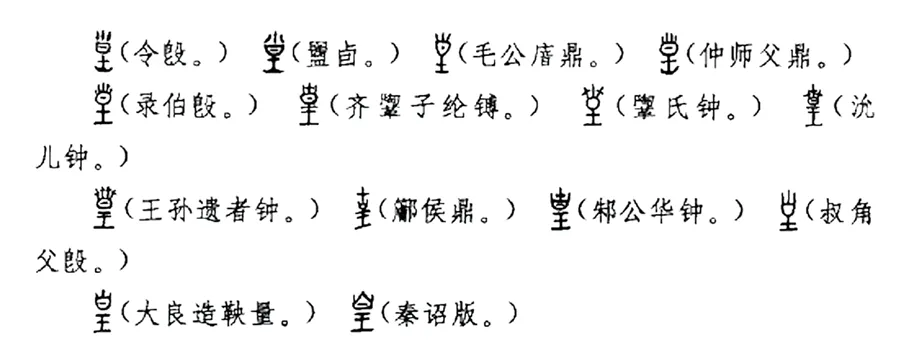

宋耀良指出,从岩画中探索汉字的原始形象,也许是研究汉字起源的重要途径,岩画中太阳神可能正是“皇”字的来源。[12]从随州太阳神岩画的造型来看,它与金文中的“皇”字非常相似(如图12①)。张舜徽对金文“皇”字的解释是:“皇,煌也,谓日出土上光芒四射也”、“皇之本意为日”。[13](239)王国维指出,金文“皇”象日光放射之形。郭沫若认为“皇”是王者的冠冕,其上有五彩的羽毛。[14](225-336)如果将金文“皇”字拆解分析可以发现,“皇”的顶部基本为“”形,应该表示太阳光芒;中部基本为“”形,应该是对太阳的摹写,中间短横是面部特征的简略表达;下部基本为“”形或“”形,早期为“”形,后期为“”形,甲骨文中“王”字与“士”字是一样的,但金文中就出现了区别,可能是阶级社会的推进影响了符号的表达的人物身份地位的不同。盖山林指出金文中“皇”字表达的是头戴太阳光冠的首脑型人物,[3]丁山认为“皇”字表达的应该头戴彩羽的神。[15](210)我国古人常常将社会的进步归结到某个祖先身上,如伏羲教人饲养牲畜以供使用,仓颉创造了原始文字,嫘祖开创种桑养蚕以及编织之术等。这些人物既是人祖,又带有神的色彩。笔者认为,“皇”字可能是古人心中某位重要的祖先神。结合“皇”的本意“太阳”可以发现,古史中的祖先神,其实已经与太阳神结合,不仅表达了祖先崇拜,又表达了太阳神崇拜。美国汉学家艾兰研究认为,早在殷商或更早的时候,祭日跟祭祖可能合祭,“已有的证据足以表明在商人祖先跟太阳之间存在一种图腾认同关系”。[16](68)像随州岩画太阳神这样的造型,可能是“皇”字的古老的表达方式,是结合了祖先崇拜与太阳神崇拜的一种古老的形象。

图12

随州地区自古以来就有炎帝神农的传说,并有相应的典籍记载。炎帝是火神,更是太阳神。炎帝神农氏作为中华民族的人文始祖之一,是原始农业文明的开拓者。相传炎帝亲尝百草,发现了用来治病的草药;发明耒耜等生产工具,推动了农业的发展;发明了陶器和乐器等。人们将新石器时代一系列重要的发明创造归于他的名下,炎帝因此而受到万人景仰。炎帝崇拜是典型的祖先崇拜,拥有广泛的群众基础和社会基础。[17]炎帝崇拜既是太阳神崇拜,又是祖先崇拜。

随州太阳神岩画不仅仅反映出了人们对太阳神的崇拜,同时也具有祖先崇拜的涵义。太阳神岩画的渐进形成,从太阳符号到最终的太阳神形象,很可能是制作者在制作中融入了祖先崇拜的意味,将其心目中人祖的形象通过岩石这个载体表现出来,形成了今天人们所看到的岩画的最终形象。而承载着祖先崇拜意味的岩画,可能是人们膜拜祖先的媒介,岩画所在的这个类似祭坛的地方,可能是人们举行祭祀活动的场所。

从随州太阳神岩画的渐进制成来看,其形象很有可能先形成了表达太阳的符号“”,然后外围加上圆圈形成重圈眼,使得整个人面像面部突出双眼;或者圆圈中带有凿点的原始制作表示的就是眼珠,后来外围加上圆圈,加上其他刻画形成整个太阳神形象。人们在岩石上刻制太阳神的时候将其位置放在最高处,其余空区附带制作众多天体符号,以形成群星璀璨相拥太阳之感,衬托出了太阳神地位的至高无上,表达对太阳神的崇敬。

注 释:

①图片为金文中的“皇”字形象 ,来自丁山:《中国古代宗教与神话考》,上海:上海书店出版社,2011 年,第208 页。