“权威-分层-分权”结构何以可能?

——基于中国地方政府治理创新40余年发展进程的思考

2020-07-27韩福国

韩福国

(复旦大学 国际关系与公共事务学院,上海 200433)

一、三层变迁结构呈现:政治权威、“央-地分权”与地方创新

“未来总是在不停地变化”(Always in motion is future,Jedi Yoda),但任何一个社会发展现象的学术化分析,必须建立一个观察原点与时间截止点进行反观,提出可能的理论解释。当然,“学者常常只会问那些他们在合理范围中能够回答的问题”①。我们对超大规模社会的中国的思考,也需要找到合适的观察点,进行反观和反思。

(一)多元议题的集中与叠加:问题的复杂性

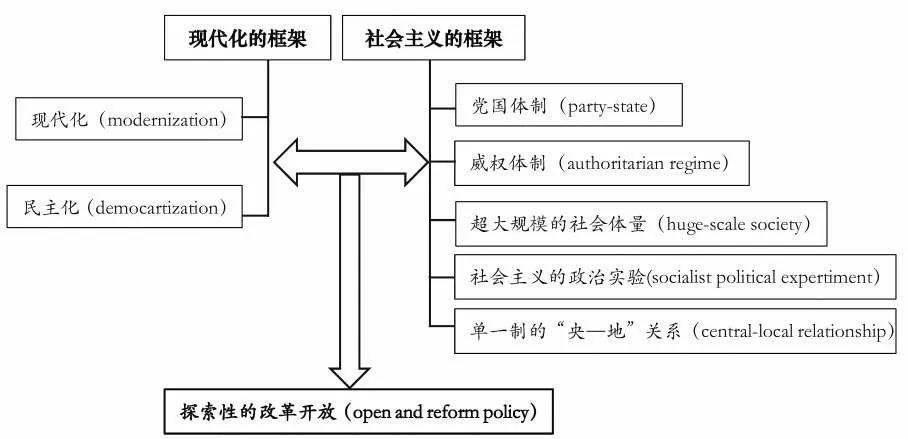

社会主义阶段内的中国发展引人注目,似乎涵盖了发展中国家所有的结构性要素——党国(party-state)体制与威权体制(authoritarian regime)的强化版本、超大规模的社会(huge-scale society)体量、社会主义的政治实验(socialist political expertiment)、单一制的“央-地”关系(central-local relationship),暂且不论历史的多元遗产(historical legacy),这些都形成了中国进行探索性改革开放(open and reform policy)之上的社会主义政治框架。

图1 社会主义与现代化的结构关系图示

以上多种典型因素都在现代化的框架——社会主义现代化之下进行了结合,形成了中国非典型“混合体”(Hybrid),因为很多要素一直与现代化的两个支撑——民主制度和科学管理进行着持续的合作与冲突。民主与科学是威权体制宣传和必须借助的现代化力量,但是随着民主与现代化的推进和深入,威权体制的结构性因素却在抵抗着它们的进程,例如中国共产党不断若隐若现地强调的“既得利益集团”对改革进程的阻碍。

“民主”可以在社会主义名义之下被借用来促进社会与市场的发展,实现经济市场化和社会部分领域的自治;“科学”可以在现代化的名义之下被作为工具,用来实现工业化、城市化,被用来推进管理的科学化、绩效化和国际化。但是“暂时借用”和“真正使用”的界限如何平衡和拿捏,过去与今天一样,对于单一执政的权力中心而言,都是一个致命性的难题,当然,社会本身并不在乎究竟是借用还是使用,它会一直按照其社会规律前行。

截至今日,一个基本的判断就是:在改革开放40余年的历程中,在强调高度政治统合——中央威权控制的体制下,中国社会基本实现了有序的持续发展,尤其是在经济现代化和社会结构变迁方面,因此,我们需要思考的问题:它具体通过什么样的实践路径,实现了对“文化大革命”这一社会发展危机的化解?其中有没有一个结构性过程的存在,并且能在理论上得以合理解释这一进程何以可能,并且这一过程能否持续,即如果持续进展,它“摸着石头”到最后,要过的是一条什么样的“河”?

如果这一结构性过程无法持续,那么它崩溃的可能性在哪里?会带来什么样的结果——重新回到启动前的历史阶段,还是一个新的发展结构?

“显而易见的规律性构成了政治行为特殊性的基础,现代化过程通过比较性的经验研究得以最清晰的说明。”②地方政府一直被视为政府改革的试验田,取得的成功经验经常被其他政府吸收和借鉴(Douglass M. Ihrke,2006),这是国际范围的普遍经验。由于规模较小且决策迅速果断,地方政府比中央政府更倾向于进行创新(Gabris,Golembiewski,1996;Bickers,Williams,2001;Oakerson,1999)。这又构成了地方政府创新的最基本优势,即使中国政府体制强调中央和上层政策的引领性,但是这种不同层级的创新优势是显而易见的,中国人用“船小好调头”这一句话来委婉地表达地方的优势。

中国地方政府创新是显而易见的,但“规律性”却并不那么明显,已有的研究基本上集中于具体案例或者跨案例的分析,需要在地方政府创新比较研究基础上进行规律性考察,中国地方政府创新扩展的路径如何形成,以及未来如何形成结构化的创新扩展?这构成思考中国现代社会发展路径和社会主义政治发展规律的核心问题,也是思考国家治理体系和治理能力现代化如何完成这一命题的基础,更是各个学科思考中国40 余年改革开放路径的基准点。这构成了本文主要问题的聚焦,也是论述过程展开的中轴线。

(二)三个结构的形成与互动

1949 年,中华人民共和国的国家政权建立,为理想的社会主义“整体性发展模式”提供了政治实践上的载体可能性,改变了古典社会的分散性社会治理结构,也完成了民国政府没有完成的“政权下县”任务③。因此,在不停的社会运动中,中国保持了整体性发展路径,即新中国成立初期的“齐步走”战略④。

这一时期社会发展的中轴,是计划经济推行基础上的中央政府政策管控和规划设计,完成了国家工业体系的基本建设,它所希冀的是“国家治理体系和治理能力”的“整体性一步到位”。但是,1966—1976 年间“文化大革命”所带来的经济和社会发展的全面衰败、精神和信仰的危机,进而导致了即使是体制学者也毫不讳言的中国社会发展陷入了全面危机⑤。“其实际状态是:既丧失了经济和社会发展所可能提供的发展基础和动力,同时也丧失了为推动经济和社会发展提供有效战略和政策推动的能力”⑥。对于党政力量来说,经济危机基础上的社会失控的压力就日益增加,也就是说,在经济发展与社会治理模式上出现了双层的“经济跃进-效率低效”与“社会失控-政治管控”结构。中国发展道路的这一“历史经验和沉重代价”,已经回答了“分权改革”为何必要这一问题。

二元阶级认知带来了社会发展的挫折,当我们重新思考马克斯·韦伯关于政治的定义时,整个社会的政治认知面临着激烈的转变:“我们可以如此界定‘政治’:政治追求权力的分享、追求对权力的分配有所影响——不论在国家之间或者同一个国家内的各团体之间。”⑦人们逐步明白,政治还可以在一个国家内的各个团体之间分享或者相互影响——我们要改革,政治还可以在国家之间分享或者相互影响——我们要开放。

1979 年3 月30 日邓小平在《坚持四项基本原则》的讲话中,公开说社会科学(政治学、法学、社会学以及世界政治)要补课,尤其是政治学要补课的时候(当时政治学系基本属于法学院),中国政治学教材才从马克思主义哲学教材体系中重新开始“现代化”起来。当时的中央层面在政治上已经确认过去的十年的路径错了,要“想象另一种可能”,于是提出对内要改革,对外要开放,但具体的操作措施只能是让各个地方去探索——“胆子大一点、步子快一点”。

改革开放后,中国的国家发展转型核心就是从“一步走”转变为“分步走”。这一战略转移的实质,就是国家发展模式从整体性的发展路径转变为多元化的地方发展格局。“不搞改革开放,发展经济,不逐步地改善人民生活,走任何一条道路,都是死路。”⑧在让有能力的一部分人先富起来、有能力的地区先发展起来的理念转变之下,地方政府具有了公开的创新激励,但是中央政府对原有的政策体系进行的具体调整却十分缓慢,因为具体如何去改革,面对一个经过十年折腾的体制——新在位的是没有经验的,上来的是被“打倒了”10 年的,并且大家都对国际社会的新的市场经济发展和科技创新知之甚少,因此潜在的地方社会经济发展承受着巨大的政治风险。体制的惯性,会让很多事成之后看上去很容易的政府改革与创新在当时的社会结构中变得十分脆弱。一个习惯了按照习惯性标准去运行的社会,最害怕的就是改变,虽然改变已经成了共识。

这样一来,无论是否可以形成“中国模式”这一概念,至少中国发展结构形成了三个突出层面——三层路径的互动结构,它们构成了我们探讨中国地方行为(经济发展改革、公共管理创新和政治民主尝试)的整体性外在框架。

二、为何必要:权威保持稳定下的中国改革

稳定压倒一切,这是中国改革开放后不断强调的议题,它是一直贯穿于改革开放的中轴线,在这个线上下围绕着“中国的市场经济建设”和“社会治理格局变动”两条线。换句话说,中国要解释党的领导和改革开放两个议题都“为何必要”,其选择是在执政党权威保持稳定下的改革开放推进。这构成了实践多元议题交叉重叠的第一个层面的政治框架。

(一)中国共产党的政治领导核心地位

中国共产党的领导核心位置,是在建党之后多次运动中反复确认和强化的结果,主要是体现在:党对军队的绝对领导原则;党管干部的原则;党管意识形态的原则;党管重大决策的原则⑨。因此无论中国的地方领导干部,为地方的经济发展模式提供政治支持,还是为地方的公共管理制度改革提供政治担保,抑或为地方的政治发展的试验提供前途担保,都面临着巨大的创新风险性,因为强大的组织力量可以让任何一名干部“随时随地”地调换岗位和离开任职区域。

1949年后的中国社会体制中,一个核心的关键点就是不管简政放权如何进行,共产党的核心领导位置没有发生变化,也就是说即使中央实行“向地方放权”,也可以随时保有“集权调控”的权威。40余年来,在改革开放的政策不断推进的同时,中央权威也一直在不断强化。从改革开放初期作为理路支撑的“新权威主义”⑩开始,一直到今天,并没有在执政理念上有其他的理论来替代,也没有回答当初理论讨论提出的威权主义是否要转型以及如何转型⑪的问题,反而“新威权主义”的“威权”特征不断加强。如果在具体管理上再不能动摇,那么这一全面性权威就是“新威权主义”的典型。经过20 世纪80年代末期事件之后,一度出现的政治改革快速进展局面发生了改变,在党的领导地位上回避了所有可能挑战的议题,即“中央权威”这一问题不能动摇(党的领导和中央领导是一体两面的问题),其后明确了“五不搞”与“七确定”。

我们梳理一下中央权威的制度特点:强调中国政治结构的核心是执政党的“政治权威不动摇”,在这一前提下才能进行其他议题的讨论和发展。

(二)“一个中心、两个基本点”:中心是重点

1979年3月30日,在北京召开的理论工作务虚会上邓小平同志代表中共中央作了题为《坚持四项基本原则》的讲话,将中国共产党一贯所强调的思想政治方面的原则概括为“四项基本原则”。这就是“第一,必须坚持社会主义道路;第二,必须坚持无产阶级专政;第三,必须坚持共产党的领导;第四,必须坚持马列主义、毛泽东思想”,并把它界定为“实现四个现代化的根本前提”。

邓小平特别强调“坚持四项基本原则的核心,是坚持共产党的领导”,“每个共产党员不允许在这个根本立场上有丝毫的动摇”。1987年10月中共十三大把“四项基本原则”写进了社会主义初级阶段的基本路线中,即“领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把中国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗”(一个中心、两个基本点)。1992 年10 月18 日,中共十四大把建设有中国特色社会主义的理论和党的“一个中心、两个基本点”的基本路线正式载入党章⑫。

“一个中心、两个基本点”的目标不仅仅在于坚持党的领导,而且强调“经济建设”这一中心大局,强调党的领导与经济建设的一致性。因此,无论经济改革经过多少次短暂迟疑,依然保持了持续进行的态势。这突出地体现在邓小平的“南方谈话”等节点事件上。即使有强大的“左”的思潮存在,中央的基本战略已经发生转移——执政的中心已经从阶级斗争转移到经济社会发展上来。

这构成了第一层面的基本框架,就是中央继续保持权威稳定的前提下,进行发展路线和发展方向的重大改革,形成了中国改革开放的第一个驱动力量,执政党的政治紧箍咒至少在形式上解除了。到了十九大以后,中共中央又提出了“第二次改革”与“改革开放再出发”的政治命题。

(三)“五不搞”和“七确立”:意识形态的边界

2011年中国共产党通过全国人大的法律途径,确立了“中国特色政治文明”的国家原则,即“五不搞”和“七确立”⑬。

“五不搞”是指“不搞多党轮流执政,不搞指导思想多元化,不搞‘三权分立’和两院制,不搞联邦制,不搞私有化”。“七确立”作为中国的“特色政治文明”不可动摇的法制根基,是指“中国特色社会主义法律体系,是以宪法和法律的形式,确立了国家的根本制度和根本任务,确立了中国共产党的领导地位,确立了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想的指导地位,确立了工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国体,确立了人民代表大会制度的政体,确立了国家一切权力属于人民、公民依法享有广泛的权利和自由,确立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度,确立了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”。到了中共十九大进一步提出了“东西南北中,党政军民学,党是领导一切的”的“全面领导”机制。

至此,党的威权地位被十分明确地表达出来,并且在党政分工上以部分领域的“党政合一”的机构改革趋势替代了“党政分开”:党从政治领导管大事演变到了“党领导和管理一切”,执政党重新确立了自己的管理核心位置(与政治核心相对应)。

分析至此,可以把中国改革开放的必要前提总结为两点:一是中央权威保持国家稳定格局;二是中央对地方要放权,谋经济社会发展。

三、何以可能:分层放权策略下的地方发展格局

如果仅仅聚焦于第一层面的结构,我们无法解释中国的发展结构是如何生成的,因为在政治结构的大背景下,40 余年的地方发展格局却呈现“百花齐放”态势,这主要是中央层面采取了分层放权的策略(而不是制度化意义上的分权)——让各个地方成为国家改革开放的多元承接平台,构成社会发展的直接动力。地方格局主要体现在以下几个方面:

(一)区域经济发展模式的多元化

40余年来,中国从南到北形成了各具特色的地方模式,东部沿海区域特别凸显,例如包含“深圳特区”“东莞模式”“顺德模式”和“中山模式”的“珠江模式”,包含“温州模式”“台州模式”“宁绍平原”“义乌模式”和“杭嘉湖平原”的“浙江模式”,包含“苏州模式”“昆山模式”和“苏锡常区域”的“苏南模式”;包含“胶东半岛”“淄博莱芜区域”的山东半岛发展模式,以及“东北老工业基地”等。其中,很多模式是面临着“结构性转型和重生”的“传统模式”。

中国民营经济的发展带来的动力是巨大的,也是革命性的。截至2019 年,“民营经济贡献了浙江全省65%的GDP、74%的税收、77%的出口、87%的就业、91%的企业数量。2018 年中国民营企业500强中,浙江占93席,连续20年居全国各省份之首”⑭。全国来看,2018 年广东民营经济增加值为5.26 万亿,占地区生产总值比重达54.1%;福建则是民营经济贡献了全省67%的GDP,70%以上的税收与80%以上的就业,市场主体占90%以上⑮。2018 年11月,中国民营经济座谈会用“56789”概括了当下中国民营经济的发展,即“概括起来说,民营经济具有‘五六七八九’的特征,即贡献了50%以上的税收,60%以上的国内生产总值,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业,90%以上的企业数量”⑯。如果加上40余年的发展,就是“456789”。由于我们习惯上在“民营经济”范围内不包括外资经济,如果包括外资经济带来的就业、GDP与税收,其规模肯定更为可观。

同时,中国国有企业基本上还是集中在传统自然资源以及依靠垄断的行业里,因此,其作为社会主义经济的支撑力量的判断,并没有经过市场竞争的筛选。当然,这些行业也容易给国家提供税收,提供国家行政任务完成的载体,暂且抛开其效率不言,例如高铁的建设布局、高速公路的建设等基础工程。

虽然社会舆论上一直担心中国“国进民退”,并且也的确有不断的尝试迹象,但是对市场经济的支持和民营经济发展的保障却没有真正中断过,即使在20 世纪90 年代初,邓小平仍然通过“南方谈话”这一方式强调推进市场经济的重要性。与此对应的是俄罗斯持续坚持“国进民退”的策略,经过20年的发展,并没有实现“弯道超车”。此处引用2016 年的一个分析:“以大型国有企业为核心的‘国家资本主义’模式不仅没有带动、反而制约着俄罗斯的发展和创新。以2003 年末的‘尤科斯事件’为标志,俄罗斯政府推行了一种‘国家资本主义’的发展模式,大力扶植大型国有企业,力图将它们作为‘经济引擎’实现‘赶超式发展’。但10 多年以后,这一模式的实际效果却让人大跌眼镜。伊纳泽姆采夫列(俄罗斯著名经济学家、后工业化社会研究中心主任)举了一连串的数字来证明这一思路的失败:‘俄罗斯最大的垄断企业——俄罗斯天然气工业股份公司2015 年的天然气开采量只有4140亿立方米,远不及1999年的5450亿立方米。而同一时期,卡塔尔的天然气产量从240 亿立方米提升至1770亿立方米,销售却从未遭遇瓶颈;俄罗斯石油公司这些年间不断吞并一切可能的石油资产,从尤科斯到伊捷拉天然气运输公司,又在2013 年花550亿美元买下了秋明-BP 石油公司,但如今自己的市值却仅为340 亿美元;被寄予厚望的对外经济银行,经过多年经营如今濒临破产,国家不得不拿出逾万亿卢布加以拯救。俄罗斯技术公司除了履行那些掏空预算的军事订单外,几乎一无所长。’”⑰与此对应的是:“在普京执政年代,俄罗斯经济中发展最快的几乎都是批发零售贸易、通信、私营银行等非国有行业,国有企业不仅效率低下,甚至成为腐败的温床,某种程度上,‘国家成为经济发展的障碍’。”⑱这恰恰是中国社会转型成功的一个基本支撑点,无论渐进式转型还是激进式转型的路径选择的问题。

(二)地方社会结构的差异化

经济市场化快速发展带来了工业化和城市化的显著性变化,使得中国的社会结构发生了根本性转变,人口流动模式和人口居住模式发生了现代化与国际化的转变,这才是对政党执政和政府管理模式带来最大冲击的因素,也构成了中国治理现代化的底色。

在经济发展的不同区域模式基础上,地方社会结构已经发生了深刻的变化,在民营经济比较发达的广东、浙江、苏南等地区不仅本地的人口结构发生了显著的分层,而且还集聚了大量的外来人口,导致了社会需求结构的多元。截至2018年,农民工数量达到了2.88亿人。

而“截至2017 年底,我国民营企业数量超过2700 万家,个体工商户超过6500 万户,注册资本超过165万亿元”⑲。如果按照最简单的“三口之家”计算,中国民营经济的“资本主体”人口数量将为:(2700+6500)×3=27600万人。

这就是中国典型的两个2.8 亿左右人口结构的变化,再加上其他社会人口的重新分层,整个社会的人口结构已经发生了本质性的重组。很多研究与著作,都会谈到这一结构性变迁,但是这些人口对于社会结构的实质性挑战,很多人并没有真正地意识到,尤其是政党和政府的领导干部群体,他们在政策“写作型设计”上以此为开头——尊重多元社会的利益和参与,但是结论却是导向另一个方向——如何更好地管理,至少如何“行政化吸纳”进来。

图2 2008—2018年中国农民工数量变化图

(三)地方政府管理结构的现代化

区域经济发展模式的不同生成和地方化社会结构的多元化,对地方政府提出现代化的政策需求以及管理制度改革,这也是促使地方政府做出创新的最基本动力,进而在各种地方政府创新的基础上,形成了各个地方区域的公共管理结构的多样化。可以毫不讳言地讲,从沿海的浙江到最西部的区域之间,政府管理的模式和干部群体理念的差异之大,并不亚于从美国到非洲。

现代市场经济的成熟度不同,对政府管理的需求也不同,这就是地方政府现代化管理水平差异性的根本所在,不同地方政府对公共危机的反应,充分说明了这一点。因此,在这个意义上说,一旦政治桎梏放开,社会就开始现代化进程了,并且它是主动现代化的,趋势往往是不可逆的,它必然成为一个国际现代化体系的一部分,面临的问题与挑战也是一样的。在这一点上,马克思针对早期资本主义的发展就提出过国际化市场的必然性和必要性。政府管理的现代化则是被动的、滞后的,因此,“国家治理体系现代化”是中国仍然要面临的一个核心任务,又回到了邓小平当年的担忧——政治体制改革与经济体制改革的关系。即使治理体系在文件设计上实现了现代化,但是“治理能力”能否随之产生?这又需要地方政府进行长期的具体创新来实现。

(四)地方社会治理结构的复杂化

地方经济发展、社会结构和政府管理的多元,自然造成了各个地方治理结构的差异,各个区域内的社会组织发育也存在着很大的不同,各种传统的因素沉淀、现代要素的产生和国际因素的影响纠缠在一起,导致了地方社会治理结构的复杂化。

可以断定,40余年改革发展和前十年计划统一模式的一个最大差异,就在于允许地方区域的发展呈现出多样性,让中国实现了国内外的各种发展机遇,因此,在这几个基本结构上,形成了地方支撑的“百花齐放”的中国发展格局。在这个意义上,我们可以说“地方化中国”的呈现,呼应了一个超大规模社会的转型与发展议题,使之成为可能。这个道理需要我们不断地确认和深化,而不是被其他议题所淹没,否则,就无法真正理解中国40 余年的发展轨迹的逻辑结构是如何生成的。

当年习仲勋同志说广东要搞个“联邦”,获得发展机遇,邓小平等人说不要搞“联邦”了,可以给点“特权”,这是一种策略权变下的“一党领导下的地方化发展”,也回应了“不搞联邦制”的理论困境与实践空间。如果不进行适当的分层放权,超大规模社会无法获得发展可能性,进而两个张力结构就会出现,这个压力就留给了“央-地关系”来承接。

四、制度化分权的必要:“放权”下的结构张力逐渐增加

在中央政治结构可以随时保持“集权”与“放权”的前提下,虽然有各种各样的问题,但中国政治结构保持了基本稳定,也形成了稳定的发展环境。无论有什么样的认知分歧,这一观点在很多讨论中都是大家基本认可的中国发展特征。发展的激励主要来自于“央-地关系”中的“放权”,这构成了一个重要的“驱动轮”,但是在地方创新逐渐勃兴的基础上,第三个层面的结构性张力就呈现出来,并且日益突出。我们在这里讨论激励下的张力所在,因为这恰恰是政府创新的原因所在。

(一)以苏联为“榜样”的1949—1978年

中华人民共和国在经济政治文化上全面学习苏联,地方一律按照中央计划和命令一致进行工业化生产,地方政府和企业生产融为一体,国企干部和政府官员基本一致化,因此,中国也一度被人称为“小苏联”⑳。其中比较典型的就是“一五”计划(1953—1957)期间以苏联技术指导和设备援助为主的156 项重点工程,奠定了中国的工业雏形㉑。我们在其他地方也讨论到,对苏联的“照搬”也是个“飞来峰”的命题,因为整体性的制度照搬最后也遇到了“中苏交恶”,虽然都是坚持自己是真正的社会主义体制,对方是“修正派”,其后各自都采取了自己的创新和转型之路。直至今日,俄罗斯的模式仍然摇摆在“传统集权”与“国际化”之间,有人把俄罗斯体制称为“威权式民主”㉒或者“新封建主义”㉓,并且进行了各种解释。如果做一个比较分析,我们可以发现俄罗斯不缺乏中央大规模的放权,但缺乏第二个层面的结构——地方的发展格局并没有成熟。

(二)对世界体系快速融入的1978—2008年

中国开始在经济上全面学习世界规则,尤其是加入WTO后,各个地方政府在政府行政管理上主动学习发达国家的先进经验,其中主要是英美等国的,但是中国在整体性政治体制上,不学习西方国家的制度结构。1989年的北京政治风波之后,整个制度的稳定性上升到极高的政治地位,形成了“维稳体制”。幸运的是,1992年邓小平南方谈话确立了“要防右,但主要是防左”的政治态度,确立了“基本路线一百年不动摇”的政治信念,此后是1994年社会主义市场经济体制确立。即使面临着政治氛围的变化,最近的领导人表态依然是:“党的十八大以来,我多次重申坚持基本经济制度,坚持‘两个毫不动摇’。”

此后,党的十八届三中全会提出,公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础;公有制经济财产权不可侵犯,非公有制经济财产权同样不可侵犯;国家保护各种所有制经济产权和合法利益,坚持权利平等、机会平等、规则平等,废除对非公有制经济各种形式的不合理规定,消除各种隐性壁垒,激发非公有制经济活力和创造力。到了党的十八届四中全会,又提出要“健全以公平为核心原则的产权保护制度,加强对各种所有制经济组织和自然人财产权的保护,清理有违公平的法律法规条款”。党的十八届五中全会强调要“鼓励民营企业依法进入更多领域,引入非国有资本参与国有企业改革,更好激发非公有制经济活力和创造力”。党的十九大把“两个毫不动摇”写入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,作为党和国家一项大政方针进一步确定下来㉔。但是这些政策进展,仍然是伴随着另外一个政治权威强化的过程,不能孤立地看待。

(三)“两个张力结构”的逐步呈现

此后,中国社会发展逐渐形成了两个结构性紧张状态:第一,区域经济和地方社会发展的速度超越了地方政府管理的能力,形成第一个紧张的状态;第二,地方政府的行政改革的速度超过了中央政府政治空间,形成第二个紧张的状态。两个紧张状态,恰恰是中国社会经济发展给中国政治与政府管理带来的必然压力结果,无所谓好坏,都必须面对和回答。这就需要从中央完全决定的“放权”策略走向制度化的“分权”制度战略,让张力在不同层面得到化解。

“民营经济的2018 年讲话”专门澄清了一些言论:“一段时间以来,社会上有的人发表了一些否定、怀疑民营经济的言论。比如,有的人提出所谓‘民营经济离场论’,说民营经济已经完成使命,要退出历史舞台;有的人提出所谓‘新公私合营论’,把现在的混合所有制改革曲解为新一轮‘公私合营’;有的人说加强企业党建和工会工作是要对民营企业进行控制,等等。这些说法是完全错误的,不符合党的大政方针。在这里,我要再次强调,非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变!我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变!我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变!我国基本经济制度写入了宪法、党章,这是不会变的,也是不能变的。任何否定、怀疑、动摇我国基本经济制度的言行都不符合党和国家方针政策!所有民营企业和民营企业家完全可以吃下定心丸、安心谋发展!”

任何言论(国家政策往往界定为“社会舆论”)都不会是无源之水,这些论调恰恰反映了这两个张力结构在经济发展上的体现,如果无法形成有序的压力化解结构,国家往往会把带来社会发展的民营经济作为“问题的产生者”,以“老方式”解决。党的最高领导人的公开严肃反驳,说明了国家政策会保持基本稳定,尤其是在面临着国际经济竞争和国内经济转型发展的双重压力的环境下。

因此,中央政府通过“经济放权”来化解发展危机,把发展经济和恢复社会的任务转移和分解到地方,通过“管理放权”来解决政府管理的低效和落后问题,把政府改革的任务也默许放到地方政府去“试错”,所以地方政府在中国1978 年后40 余年进程中就扮演着一个重要的角色。这也是中国地方政府创新40余年来一直持续呈现逐步增加的原因,这就为国家发展结构的制度化“央地分权”提出了战略上的转型需求,要从策略发展到战略。

五、结论:稳定地方政府创新对超大规模社会发展的支撑功能

自20 世纪90 年代以来,中国地方政府在区域发展中的作用,一直是国内外学术界的一个热点研究领域,相关研究可以说是不胜枚举。

在中国40余年的发展历程中,一个结构化命题已经形成:民营经济的发展需要各个地方政府作出“在地化”的行政回应模式(地方政府创新),寻找中央政策的“开放空间”,如“打擦边球”“创造性转换”(周雪光等)。而社会结构随着社会经济的变化,也需要地方政府根据每一区域的具体社会状态(区域发展),作出对社会结构重组后的政策应对措施(地方治理)。因此,地方政府在这两个压力的激励下“不得不”采取创新行动。

中央政府一直在政策上强调“两个积极性”的发挥,构成了以上结构化命题成立的政策前提。当然,这一政策一直存在,只是改革开放后面临着危机以后,才真的“做实”了。因此,我们需要在理论上解释的问题就是:国家宏观制度设计与地方政府创新之间的互动,呈现了什么样的关系结构?地方政府在区域现代化进程中做出的不同创新行为选择,对于中国整体性社会转型结构发挥了什么样的功能、产生了什么样制度性影响?这些问题的界定也在一定程度上深化了开头提出的核心议题,直接决定着中国社会发展模式合理性与持续性的解释可能。

大量的地方政府创新个案,揭示了地方创新对于国家整体性发展结构的影响。本研究就是力图在目前地方政府创新的个案式研究(idiographic)与量化分析的基础上,尝试进行一些通则式(nomothetic)——规律性的解释。我们在判定地方政府创新对整体性社会转型结构产生了任务分解的前提下,在以上三个结构的形成与互动的基础上,形成三个基本的理论判断:

第一,地方政府的制度创新,尤其是涉及行政管理制度的创新,支撑了区域经济发展模式和地方社会发展模式的多元性,使得超大规模的国家发展任务能被分解,社会面临的危机也能在地方化解,这是中央权威能够放权的前提。

第二,地方政府创新的有效而合法的经验,能被国家整体性制度所吸纳,使得传统僵化的国家集权体制能持续提供基本稳定的发展环境,让“央-地关系”具有了适度活力。这也让中央权威下的放权具有了绩效基础。

第三,地方政府创新结果具有问题解决绩效,也形成了问题解决的启示,因此具有很强的示范效应,可以形成地方间的创新扩展,从而为整个国家发展提供了地方自主性,让“分步走”策略成为可能。这是从放权策略走向分权战略的必要。

因此,问题依然在于如何让这一良好的态势持续下去,这就回归到了从“分层-放权”结构走向“分层-分权”结构的制度化。这直接关系到“国家治理体系和治理能力现代化”的核心命题。

注释:

①[以色列]尤瓦尔·赫拉利:《人类简史:从动物到上帝》,中信出版集团2017年版,第59页。

②[美]丹尼尔·勒纳:《发展中地区的政治》,上海人民出版社2012年版。

③参见杜赞奇:《文化、权力与国家——1900—1949年的华北》,江苏人民出版社2010年版。

④在中华人民共和国成立之前,中国农业社会的基本特征是分散化发展和乡村自治,但中国共产党一经在中国局部地区进行执掌政权,就开始对基层社会的结构进行改造,中国共产党在中央苏区时期,就着手改变基层社会控制力量,从而达到从“宗族到国家”的国家建设目的(张侃:《从宗族到国家:中国共产党早期的基层政权建设——以1929—1934年的闽西赣南为中心的考察》,《福建论坛》(人文社科版),2002年第5期,第89-94页;陈益元:《1949—1957 年中国共产党政权建设与农村社会变迁:以湖南省醴陵县为个案的研究》,《吉首大学学报(社科版)》,2007 年第3 期;李文治:《明代宗族制的体现形式及其基层政权作用:论封建所有制是宗法宗族制发展变化的最终根源》,《中国经济史研究》,1988年第1期,第54-72页)。中华人民共和国成立初期,根据1950年12月中央人民政府政务院公布的《乡镇(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡镇(行政村)人民政府组织通则》,全国各地农村普遍建立了乡镇(行政村)政权。1951 年4 月,中央人民政府政务院又发布了《关于人民民主政权建设的指示》,已经形成乡镇政权体制。到1952 年,已有28 万个乡镇召开了人民代表会议。1954 年9 月通过的中华人民共和国第一部宪法,规定了中国农村的基层政权为乡、民族乡镇,乡镇政权作为农村基层政权的建制正式确立。乡镇政权的建制在1958 年以后的20多年间被取消,由“政社合一”的人民公社体制所代替。1958 年底,全国共办起了23630个人民公社,至1982 年,全国共有人民公社54352个。人民公社使得整体性建设具有彻底动员和资源整合的社会组织基础。它本质上是依靠中国共产党的基层党组织的体系化建设,按照“支部建在连上”的党组织为中轴而建立起来的“一竿子插到底”的政权组织,真正彻底的国家一体化的“党政合一”。

⑤林尚立:《当代中国政治形态研究》,天津人民出版社2000 年版,第369 页。Pursiainen C,Pei M.Authoritarianism or Democracy?At the Crossroads of Post-Communist Modernisation. Palgrave Macmillan UK,2012.

⑥林尚立:《当代中国政治形态研究》,天津人民出版社2000年版,第308页。

⑦马克斯·韦伯:《学术与政治》,钱永祥等译,广西师范大学出版社2010年版,第199页。

⑧邓小平:“南方谈话”,《中国改革开放30年》(第一集),2008年。

⑨“党管重大决策”的原则,体现在各级党委的文件规定中的党委对地方发展的重大事务具有领导权和决策权,同时,这些文件最后还会加上一句“党委认为重要的其他事项”。决策权,同时这些文件最后还会加上一句“党委认为重要的其他决策事项”。

⑩王沪宁:《政治民主和政治稳态的相关分析》,《政治学研究》,1989 年第1 期,第36-43 页;王沪宁:《社会主义市场经济的政治要求:新权力结构》,《社会科学》,1993 年第2 期,第3-7 页;王沪宁:《论90年代现阶段中国政治发展中的几对关系》,《社会科学》,1989 年第10 期,第14-19 页;王沪宁:《新政治功能:体制供给和秩序供给》,《上海社会科学院学术季刊》,1994 年第2 期,第69-77页;王沪宁:《中国的行政发展:动力与方向》,《天津社会科学》,1992 年第5 期,第4-9 页;王沪宁:《中国九十年代的战略抉择:体制驱动》,《复旦学报(社会科学版)》,1992 年第1 期,第2-10 页;王沪宁:《社会主义民主政治发展的生态分析》,《天津社会科学》,1988 年第3 期,第22-27 页;林尚立:《现代国家认同建构的政治逻辑》,《中国社会科学》,2013年第8期,第22-46页.

⑪刘军、李林:《新权威主义——对改革理论纲领的论争》,经济学院出版社,1989 年版;刘作翔:《民主乎?集权乎?——理论界关于‘新权威主义'的论争》,《理论导刊》,1989 年第4 期,第42-43页;孙立平:《集权·民主·政治现代化》,《政治学研究》,1989年第3期,第5-15页;罗梦罡:《评“新权威主义”及其历史观》,《哲学研究》,1990年第6期,第13-24 页;陈尧:《新权威主义政权的民主转型》,上海人民出版社,2006 年版;盛勇:《从亨廷顿新权威主义理论看中国政治改革》,《求是学刊》,2013年第5期,第47-51页;王占阳:《新权威主义是必要的历史过渡》,《理论学习》,2014年第5期,第50-53页;蔡志栋:《评新权威主义——以萧功秦为中心》,《兰州学刊》,2016年第11期,第99-107页。

⑫“四项基本原则”,新华网,www.XINHUANET.com.

⑬吴邦国:《全国人民代表大会常务委员会工作报告》,中国网,2011-03-11;吴邦国“七确立”与“五不搞”描述中国特色政治文明,中国新闻网,2011年3月11日。

⑭《“共和国发展成就巡礼”浙江:擦亮民营经济“金名片”》,央广网,2019-08-17。

⑮《民营经济发展绝不是权宜之计》,中国经济网,2019-10-10。

⑯⑲㉔习近平:《在民营企业座谈会上的讲话(2018年11 月1 日)》,新华社,2018-11-01,http://www.gov.cn/xinwen/2018-11/01/content_5336616.htm[2019-4-16]。

⑰⑱冯玉军:《普京强俄梦渐凉》,2016年2月15—17日,https://pit.ifeng.com/dacankao/putinmeng/1.shtml;https://pit.ifeng.com/dacankao/sidashangkou/1.sht ml;https://pit.ifeng.com/dacankao/ruodianbaolu/1.sht ml [2019-8-4]

⑳张文化:《毛泽东未能突破苏联经济发展模式的原因分析》,《社会主义研究》,2009 年第6 期,第99-103页;沈崇武:《新中国模仿苏联模式建设社会主义的原因、过程、表现与结果》,《云南省委党校学报》,2003年第2期,第81-84页。

㉑何一民、周明长:《“156 项工程”与新中国工业城市发展(1949—1975 年)》,《当代中国史研究》,2007 年第2 期,第70-77 页;唐日梅:《‘156 项工程'与新中国工业化》,《党史纵横》,2009年第11期,第42-43页;胡伟、陈竹:《156项工程:中国工业化的起点与当代启示》,《工业经济论坛》,2018年第3期,第27-41页。

㉒冯绍雷:《政治强人语境下的独特威权逻辑——关于普京与俄罗斯民主未来的争论》,《人民论坛》,2013 年第8 期,第26-32 页;Osipian A L.Popular support for an undemocratic regime:the changing views of Russians. Cambridge University Press,2011.;Danielle N. Lussier. Public Attitudes and Regime Support: How Russians and Indonesians Understand“Democracy”,Prepared for delivery at the 2012 American Political Science Association Annual Meeting in New Orleans,LA,August 31,2012.,https://www.researchgate.net/publication/256025525_Public_Attitudes_and_Regime_Support_How_Russians_and_Indonesians_Understand_'Democracy'.

㉓伊诺泽姆采夫:《俄国新封建主义解析》,http://www.aisixiang.com/data/39829-2.html[2019-8-4]。