局部皮瓣在颜面部常见肿瘤切除后创面修复中的应用

2020-07-27鲍琼曹东升李红红谢娟娄寅朱邦中

鲍琼 曹东升 李红红 谢娟 娄寅 朱邦中

安徽医科大学第二附属医院整形外科(合肥230601)

皮肤肿瘤好发于颜面部,分为良性肿瘤和恶性肿瘤。颜面部恶性肿瘤常见为基底细胞癌和鳞状细胞癌,治疗时需要扩大切除以达到根治效果,防止肿瘤复发[1];而肿瘤切除后的创面修复则需兼顾颜面部五官的外形,避免继发严重畸形,从而严重影响患者的身心健康。肿瘤切除后面部组织的缺损有多种修复手段,其中局部皮瓣因设计多样化,操作简单、方便,且术后效果满意,在颜面部常见肿瘤扩大切除后的创面修复中可作为一种较理想的修复方式[2]。本研究对52 例行颜面部肿瘤根治切除患者,术中创面采用局部皮瓣转移修复,取得了良好的治疗效果,外观满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料2016年9月至2019年9月,我科收治颜面部皮肤肿瘤患者52 例,男24 例,女28例,入选病例中术前门诊活检或术中冰冻明确病理,其中基底细胞癌33 例,鳞状细胞癌19 例,且术前完善检查均未见肿瘤转移。本研究得到安徽医科大学第二附属医院伦理委员会批准同意,并且与参与该研究的患者签订知情同意书。

1.2 方法-修复方式选择患者在局部或全麻下施行手术,术前根据肿瘤所在部位和性质划线标记肿瘤的切除范围,基底细胞癌扩大约0.4 ~1 cm,鳞状细胞癌扩大切除约1 ~2 cm,组织切除后立即送冰冻切片进行病理检查明确边缘有无残留。待肿瘤无残留切除后,根据缺损创面的形状、大小、部位及周围皮肤情况,设计相应的局部皮瓣,其中滑行推进皮瓣15 例、旋转皮瓣14 例、交错对偶皮瓣18 例、插入皮瓣5 例,皮瓣面积略大于创面的面积,美兰划线标记后沿设计切口线切开,注意保护蒂部血供,如缺损创面较深,皮瓣可携带部分肌肉组织填塞,无张力转移覆盖创面,以丝线及美容线间断缝合,注意不要缝合过密,切缘对合良好即可,皮瓣远端适压包扎。

局部皮瓣的设计需综合考虑多种因素,如肿瘤切除后创面位置、受区与供区皮肤松弛程度、供区拟行切口的走行与面部轮廓的关系,以及面部美学亚单位等。皮瓣设计注意事项:(1)皮瓣的宽度:任意皮瓣易发生即时收缩,故设计上应稍大于创面面积,在修复五官附近创面时,更应注意皮瓣收缩导致术区牵拉变形影响术后效果。(2)皮瓣的长宽比:颜面部皮瓣长宽比可达到1∶6~1∶5[3],部分条件下还可以增大,根据不同的缺损选择不同的长宽比例。(3)皮瓣的厚度:皮瓣蒂部可稍厚,远端视长宽比可适当修薄,保留浅筋膜层真皮下血管网以保证皮瓣血供[4]。(4)根据创面大小及部位周密设计皮瓣修复面积,尽可能选用颜色、质地、结构相近的临近组织修复缺损[5],术中遵守无菌、无创、适度张力、减少组织损伤等整形外科原则,确保手术成功,对术后效果具有重要意义。

术后注意事项:(1)皮瓣远端可适压包扎,注意蒂部不要受压,保护皮瓣血供;(2)术后密切观察皮瓣血运及术区渗出情况,避免皮瓣下血肿影响皮瓣血供;(3)术后7 ~10 d 拆线,拆线后可局部抗瘢痕治疗;(4)密切随访。

2 结果

2.1 局部皮瓣修复情况切取皮瓣面积约1 cm× 1.5 cm~4 cm × 7cm,转移后覆盖创面均匹配良好,52 例患者所有皮瓣全部Ⅰ期成活,切口均甲级愈合。随访3 个月~1年,肿瘤无复发,外观效果良好。

2.2 典型病例1患者女,44 岁,右眼下睑新生物数年,就诊我科门诊行局部肿物切除,术后病理提示基底细胞癌,收住入院,局麻下行局部再次扩大切除,术中冰冻提示切缘及基底肿瘤无残留,形成创面大小约为1.5 cm × 3 cm。设计右眼外侧插入皮瓣,带蒂转移修复下睑创面,供瓣区直接拉拢,分层间断缝合。皮瓣无张力覆盖创面,下睑形态修复满意,Ⅰ期愈合出院,随访1年,未见肿瘤复发,未见下睑外翻。见图1-3。

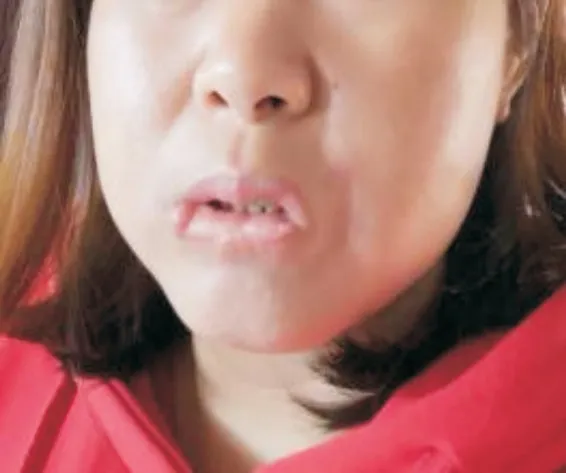

2.3 典型病例2患者女,38 岁,系右下唇新生肿物1 个月余入院,行肿物切除后病理检查(待免疫组化后确诊)报告为中-高分化鳞状细胞癌,再次予全麻下行癌肿扩大切除,术中冰冻提示肿瘤无残留,形成下唇全层缺损,创面大小约为3 cm×7 cm。根据肿瘤侵犯切除深度,设计右侧扇形皮瓣修复右下唇创面,左侧口内黏膜瓣转移修复左下唇创面,再造下唇形态满意,术后皮瓣及黏膜瓣均存活良好。术后两周出院,肿瘤科就诊及密切随访。我科随访6 个月,未见肿瘤复发,术后张口受限,嘱患者定期复诊,可行口角开大手术改善外形。见图4-6。

图1 术中创面及皮瓣设计Fig.1 Intraoperative wound surface and flap design

图2 术后1 周Fig.2 One week after surgery

图3 术后6 个月Fig.3 Six months after surgery

图4 术中创面及皮瓣设计Fig.4 Intraoperative wound surface and flap design

图5 术后3 dFig.5 Three days after surgery

图6 术后6 个月Fig.6 Six mouths after surgery

3 讨论

皮肤恶性肿瘤好发于头面部,以非黑素瘤皮肤癌(NMSC)最为常见,它主要包括基底细胞癌(BCC)和鳞状细胞癌(SCC)[6-7],手术治疗仍是首选治疗方案[8-10]。面部基底细胞癌瘤体扩大3 mm以上切除可达到理想治疗效果[11-12],对鳞状细胞癌扩大1 ~2 cm 做切除,距离五官较近时根据局部形态及术中冰冻结果决定手术切除范围[13],可达到根治的效果。

针对颜面部恶性肿瘤扩大切除术后组织缺损问题,目前临床修复方法有直接拉拢缝合、皮片移植、皮瓣转移修复[14-15]等手术方法。组织缺损较大者难以行直接拉拢缝合,可能因局部张力较大导致切口愈合不良、瘢痕增生[16]、组织牵拉变形影响术后外形等。皮片移植术后较易发生局部色素沉着、移植区边缘瘢痕、皮片晚期收缩等,亦会较大程度影响患者容貌。皮瓣法修复皮肤颜色与正常接近,远期收缩少,较少发生色素沉着,外观视觉趋于正常,患者容易接受,在现有文献[17]报道的面部创面修复方法中仍处于领先地位。皮瓣修复常见的方式主要有随意型皮瓣和轴型皮瓣,随意型皮瓣又包括局部皮瓣、邻位皮瓣和远位皮瓣,轴型皮瓣则包括肌皮瓣、游离皮瓣等,每种方法各有其优缺点。其中局部皮瓣具有适应证广、设计及操作简单方便、容易存活、术后瘢痕不明显等优点,是面部皮肤缺损修复的理想方法[18-19]。

如肿瘤侵犯面积较大较深或复发性肿瘤患者,需扩大切除范围较大,切除后创面组织缺损量亦较多,局部皮瓣转移组织量不足以修复创面,则需行带蒂肌皮瓣或游离皮瓣等转移修复创面[14,20],手术创伤大,术后恢复较慢,且术后皮瓣臃肿影响外观。故对于颜面部皮肤肿瘤患者,早期预防、早期诊断及早期治疗亦是降低治疗不良后果的关键[21]。